История развития местного самоуправления в история развития местного самоуправления в Российской Федерации

Автор: Какадий Игорь Иванович, Ширипова Дарья Батыровна

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Юридические науки

Статья в выпуске: 6 т.6, 2020 года.

Бесплатный доступ

Местное самоуправление - это одна из ветвей власти, которая создает имидж власти в целом, важность его существования определена большой площадью страны и необходимостью учета интересов всех граждан. В статье представлена история развития местного самоуправления, понятие и структура, а также функции системы местного самоуправления, рассмотренные в двух аспектах, которые дают полное представление о назначении и сути местного самоуправления.

Местное самоуправление, сущность местного самоуправления, функции местного самоуправления

Короткий адрес: https://sciup.org/14116273

IDR: 14116273 | УДК: 342 | DOI: 10.33619/2414-2948/55/34

Текст научной статьи История развития местного самоуправления в история развития местного самоуправления в Российской Федерации

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

Местное самоуправление — «это форма осуществления народом своей власти». [4]. Соваренко А.В. утверждает, что местное самоуправление является органом власти, наиболее приближенным к многонациональному народу, этим подтверждая необходимость существования данного органа власти [8].

В России на современном этапе развития наблюдается восстановление экономического роста после рецессии. Сокращение ВВП было вызвано различными факторами, среди которых можно выделить: дальнейшее продление экономических санкций, падение мировых цен на нефть и др. В процессе реализации политики импортозамещения наблюдаются положительные сдвиги в экономике, однако достижение стабильных темпов экономического роста требует активизации всех факторов. Уровень развития социальной инфраструктуры в современной России не отвечает в необходимой мере задачам достижения стабильного экономического роста. Следовательно, развитие социальной инфраструктуры является одним из важнейших направлений экономической политики в современной России, что определяет актуальность исследования, направленного на разработку рекомендаций по стимулированию развития социальной инфраструктуры [10].

Становление местного самоуправление происходило в несколько этапов. Впервые признаки местного самоуправления были отмечены у древних славян при общинном строе. Предшественником общинного строя — родовой строй, смена которого обусловлена следующими факторами:

-

- Территориальным. Славяне подвергались частым нападкам со стороны греков и римлян, у которых на тот момент был общинный строй. Постоянный контакт с ними помог славянам осознать необходимость перехода на другой тип общественного устройства.

-

- Производственным. Славяне понимали, что для существования необходимо самим создавать продукты первой необходимости, строить жилье, что послужило дальнейшему объединению людей по интересам и организации производственный общин, таких как сотни, «черные люди» и т. д.

Такая форма организации деятельности дала возможность взаимодействовать с другими странами в рамках торговых отношений и стала началом производственного общинного самоуправления.

Тем не менее, славяне все равно боялись за свою безопасность, поэтому были созданы городские общины. Данная потребность была также обусловлена развитием разделения труда. Община, с точки зрения управления и власти, представляла единицу самоуправления. Производственные общины в городах были распределены по территории, то есть у каждой производственной общины была своя улица или конец.

Члены общин занимались также управлением делами общественности. Местное самоуправление осуществлялось в вечевой форме. Вече было во главе города, который образуется объединением племен. Городское вече выступает центром, который принимает более масштабные решения по всем направлениям жизнедеятельности, распространяющиеся на весь город. В состав вече входят представители производственных общин. На каждой улице города было также вече, которое выступает местным органом самоуправления. Отношения между этими двумя органами власти основывались на принципе подчиненности, который проявляется в правовой основе деятельности вече улиц.

Таким образом, управление в городе осуществлялось в двух формах:

-

- Непосредственной демократии (население участвовало в вече);

-

- Представительная демократия (в городское вече выбирались представитель производственных общин).

Второй этап развития местного самоуправления ознаменован крещением Руси, данное событие привело к появлению новых общин, связанных с религией. Появились также другие виды производства, что создало необходимость изменения территориального устройства, появились младшие города, пригороды, селения, волости, погосты, которые являлись основой местного самоуправления. Как и раньше местное вече каждой административной единицы подчинялось вече старшего города.

Произошли изменения в условиях участия в вече, для этого необходимо быть частью производственной общины. Но появились ограничения на право входа в состав общины в виде имущественного ценза.

Местное самоуправление теперь осуществлялось должностными лицами, избираемые на вече на соответствующую территорию. Должностные лица играли роль исполнителей, тогда как вече принимала какие-то более масштабные решения в области местного самоуправления.

В период монголо-татарского нашествия обе формы управления (представительная, непосредственная) были разрушены, потому что было понимание того, что разрозненный народ не нес никакой опасности.

Итак, монголо-татарское нашествие внесло существенные коррективы в развитие местного самоуправления: была упразднена власть на всех уровнях, население больше не могло самостоятельно управлять результатом своего труда, имуществом, земля же отошла в собственность государства.

Третий этап развития местного самоуправления характеризуется появлением центрального органа местного самоуправления, который называется Земский двор во время правления Ивана Грозного. Как и ранее производство выступает основой местного самоуправления. В данный период люди объединялись в общины на основании владения замлей и группировались в небольшие общины исходя из экономической заинтересованности, что положило начало становлению крупного производства по отраслям.

В связи с такими обстоятельствами как опричнина и Смута население переезжало с места на место, что мешало увеличению их производственной мощности и развитию в целом, потому как приходя на новое место приходилось начинать все сначала. Следствием этого выступило разрушение производственной общины, возникновение частного землевладения и их зависимость от центрального управления. Власть на местах осуществлялась в таких формах. Также были должностные лица, которых избирали. Соотношение власти вече и должностных лиц было прежним, но это изменилось в период формирования Московского государства, тогда область влияния должностных лиц расширилась и вече было фактически ликвидировано. Должностных лиц выбирало население, но утверждал царь. Власть, которой наделил царь должностных лиц, была не оправдана, потому как они были наделены правом собирать доход с жителей и превышали свои обязанности, тем самым снижая уровень доверия населения, хотя изначально такая структура управления была призвана сделать центральную власть более приближенной к местным делам.

При Петре Первом было установлено, что городскими общинами теперь независимо управляет община, а делами экономического характера занимается земские избы, которые формируются при помощи выборов обществом.

Попытки по совершенствованию городского самоуправления предпринимались Екатериной Второй учреждением Жалованной грамоты и Городового положения, но именно Александром Вторым местному самоуправлению уделяется больше внимания. Во время его правления он поддержал идеи Екатерины и возобновил действие Жалованной грамоты и Городового положения. Действие Городового положения 1785 года при Александре Втором применялась как эксперимент, поэтому под ее действие распространялось не на все города.

Основной целью Городового положения было предоставить возможность и развить желание развивать производство. В результате:

-

- можно занимать изготовлением чего-либо или каким-либо ремеслом без дозволения.

-

- появляется возможно участвовать в торговых отношения беспрепятственно, то есть отменяется паспортный режим

-

- отсутствие налогов и платежей за строительство и производство

-

- объединение единомышленников по ремеслу в цеха и управы

После того как производственные мощности были увеличены, Городовое положение изменилось в 1870 году и появилась структурированная система городового самоуправления,

которая представлена Избирательным собранием, Городской думой, городской управой. Одной из главных форм осуществления самоуправления были выборы.

Многие считают, что именно с 1870 и 1864 г начинается полномасштабное развитие местного самоуправления. 1864 г отличается Земской реформой, при которой формируются земские учреждения на сельской местности, как формы местного самоуправления. Управление осуществляли губернские и уездные земские собрания и земские управы. Исходя из полномочий первых можно считать представительными органами власти, которые избираются куриальной системой сроком на три года, а вторые — исполнительными, в состав которых входило 6 человек, которые избирались на собрании. Особенностью членства в губернских и уездных земских собраниях является сословный ценз [6].

Хотелось бы отметить, что такой формат организации власти как земства нельзя считать истинным представителем местного самоуправления, потому как, на наш взгляд, для управления территорией и организации там какой-либо деятельности не необходимо обладать каким-то ценным имуществом.

Основой для построения местного самоуправления в этот период послужила общественная теория. Суть данной теории заключается в том, что области деятельности должны быть строго разделены. Деятельность местного самоуправления не должна контролироваться государством. В России же данная теория была не реализована из-за того, что государство контролировало местное самоуправление и были не сопоставимы задачи в рамках управляемой области с финансовым обеспечением [3].

Поэтому был взят курс на использование государственной теории. Согласно данной теории, местное самоуправление берет на себя часть задач государственных служащих и должно действовать в интересах государства и общественности, но в России было искажено данное представление. Государство считало, что местное самоуправление должно полностью подчиняться только государству, этим ограничивая их самостоятельность. Поэтому было необходимо переосмыслить представление о российском местном самоуправлении [3].

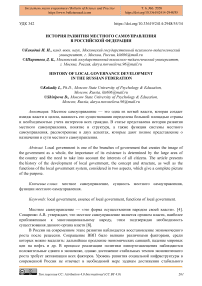

После Октябрьской революции 1917 г. местное самоуправление считали буржуазным институтом и советы вытеснили местные органы власти. Тем не менее, местное самоуправление вновь появляется в Конституции СССР 1977 г. [3]. Как именно развивалось местное самоуправление с конца 80-х гг показано на Рисунке 1.

Наиболее полное представление о местном самоуправлении и необходимости его существования в управленческой структуре излагается в Европейской Хартии местного самоуправления [1].

Структура местного самоуправления представлена на Рисунке 2.

Представительный орган местного самоуправления является выборным органом власти, численность которого определяется уставом муниципального образования [9]. Основной задачей данного органа является формирование правовой база управления муниципальным образованием.

Исполнительным органом власти местного значения является администрация муниципального образования. Структура администрации определяется уставом муниципального образования. Главная задача данного органа — это решение вопросов местного значения, коммуникация с населением.

Контрольный орган — это могут быть контрольно-счетная палата или ревизионная комиссия, в задачи, которых входит осуществление надзора за порядком формирования местного бюджета и управления муниципальной собственностью.

Глава муниципального образования является высшим должностным лицом местного значения, который может являться руководителем администрации муниципального

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice Т. 6. №6. 2020

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice Т. 6. №6. 2020 образования или руководителем представительного органа муниципального образования [7].

Рисунок 1. Развитие местного самоуправления [6]

Рисунок 2. Структура местного самоуправления [9]

Для понимания назначения местного самоуправления необходимо знать основные функции, которые выполняет данный орган власти. В соответствии с Конституцией РФ местное самоуправление выполняет следующие функции:

-

1. Обеспечение участия граждан в решении проблем местного уровня;

-

2. Управление муниципальным имуществом, а также формирование местного бюджета;

-

3. Обеспечение развития территории;

-

4. Обеспечение реализации потребностей населения муниципального образования;

-

5. Охрана общественного порядка и обеспечение безопасности населения;

-

6. Функция представительства и защиты интересов и прав местного самоуправления [4].

Д. Г. Горбатенко выделяет также функции, присущие местному самоуправлению, как процессу управления:

-

1. Сбор и обработка информации. Данная функция является определяющей результат работы, потому как для выработки какого-либо решения необходимо понимание того, чего не хватает и чем население недовольно, именно поэтому необходимо проведение опроса. Здесь важно правильно и качественно организовать процесс сбора информации, потому как от процесса сбора информации зависит 50% правильности принятого решения, оставшаяся доля зависит от анализа и интерпретации полученной информации;

-

2. Выработка и принятие решения. В местном самоуправлении решение разрабатывается и принимается при совместных усилиях местного самоуправления и населения. Выделяют следующие формы волеизъявления населения:

-

- Референдум;

-

- Выборы;

-

- Голосования по вопросам преобразования муниципального образования;

-

- Собрания граждан;

-

- Публичные слушания;

-

- Участие в опросах;

-

- Массовые акции;

-

- Обращения граждан;

-

- Правотворческая инициатива;

-

1. Организация. Функция организации заключается в составлении плана действий для достижения результата и распределения задач между всеми участниками процесса [5].

-

2. Регулирование. Заключается в составлении плана действий для достижения результата и распределение задач между всеми участниками процесса;

-

3. Координация. Данная функция подразумевает коммуникацию между всеми участниками процесса для согласованности действий. Для более эффективной работы необходимо определить каналы взаимодействия и сроки исполнения того или иного действия

-

4. Контроль и учет. Данная функция в местном самоуправлении имеет отличительную особенность, которая заключается в наличии общественного контроля, который подразумевает, что население контролирует выполнение всех обязательств, которые взял на себя орган местного самоуправления. Также выделяют промежуточный контроль, который позволит более точно выполнить поставленную цель [2].

Таким образом, местное самоуправление имеет долгую историю и перенесло большое количество реформ. На данный момент местное самоуправление сформировано таким образом, что та функция, которая была изначально на него возложена, не изменилась, а только детализировалась, что помогает действующей системе работать более эффективно. Так как современные технологии все сильнее меняют весь мир во всех сферах жизнедеятельности, следовательно, изменений требуют и формы коммуникаций между людьми, в том числе между населением и властью. Но необходимо говорить именно о качественном изменении, а не о придании новых наименований старым бюрократическим процедурам и операциям.

Список литературы История развития местного самоуправления в история развития местного самоуправления в Российской Федерации

- Конституция Российской Федерации https://clck.ru/Nwsk9

- Соваренко А. В. Местное самоуправление: право или обязанность? (сущность местного самоуправления) // Выбор власти & Власть выбора: сб. док. Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых (с международным участием). Иваново, 2018. С. 228-236.

- Николаева А. А., Прохоров А. И. Особенности системы управления социальной сферой муниципального образования // Экономика и менеджмент систем управления. 2020. №1 (35). С. 88-95.

- Постовой Н. В. Муниципальное право России. М.: Юриспруденция, 2015. 448 с.

- Дугарская Т. А., Кузнецов В. Н. Влияние различных теорий местного самоуправления на процесс становления местного самоуправления в России // Массовые коммуникации на современном этапе развития мировой цивилизации: материалы Всероссийской научной конференции с международным участием. Красково, 2015. С. 318-322.

- Бабичев И. В. Нормы-принципы Европейской хартии местного самоуправления как составная часть правовой доктрины российской модели местного самоуправления // Конституционное и муниципальное право. 2018. №6. С. 67-74.

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 24.04.2020) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" https://clck.ru/CG2Jg

- Савченко И. А., Холикова Г. М. Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде: проблемы и управленческие меры по их решению // Экономика и менеджмент систем управления. 2019. №4-1(34). С. 170-177.

- Nikolaeva A. A. Provision of public services in the city of Moscow: problems and solutions // 6th International Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM. 2019. V. 6. №1.1. P. 45-52. DOI: 10.5593/sgemsocial2019V/1.1/S01.006

- Горбатенко Д. Г. Основные функции и направленность органов местного самоуправления (роль органов местного самоуправления в решении вопросов местного значения) // Перспективы государственно-правового развития России в XXI веке: Материалы Всероссийской научно-теоретической конференции курсантов и слушателей вузов МВД России, студентов гуманитарных вузов, адъюнктов, аспирантов и соискателей. Ростов-на-Дону, 2015. С. 33-36.