История развития природных экосистем в центральной части Калининградской области в связи с изменениями общегеографической обстановки и деятельностью человека

Автор: Напреенко-Дорохова Татьяна Владимировна, Напреенко Максим Геннадьевич, Субетто Дмитрий Александрович

Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana

Рубрика: Природная среда

Статья в выпуске: 2 (39), 2016 года.

Бесплатный доступ

Выполнена реконструкция развития растительного покрова в позднем голоцене в центральной части Калининградской области на основе изучения ключевого объекта - крупного верхового болота Целау. Использован комплекс палеоэкологических методов: спорово-пыльцевого анализа торфяных отложений, анализа ботанического состава макроостатков растений в торфах, радиоуглеродного датирования образцов торфа, а также выявления геоморфологических условий залегания болотного массива. Были выявлены общие черты формирования лесных и болотных экосистем в позднем голоцене. Отмечено, что с начала XVII в. (400 л.н.) из-за сильного антропогенного влияния значительно сократилась площадь коренных лесов, произошла усадка поверхности торфяной залежи.

Ботанический состав торфа, голоцен, калининградская область, палеореконструкция, палинология, природный комплекс целау, стратиграфия, торфяные болота

Короткий адрес: https://sciup.org/140223861

IDR: 140223861 | УДК: 551.8:

Текст научной статьи История развития природных экосистем в центральной части Калининградской области в связи с изменениями общегеографической обстановки и деятельностью человека

Напреенко-Дорохова Т.В., Напреенко М.Г., Субетто Д.А. История развития природных экосистем в центральной части Калининградской области в связи с изменениями общегеографической обстановки и деятельностью человека // Общество. Среда. Развитие. – 2016, № 2. – С. 101–109.

Палеореконструкции условий прошлых эпох в их хронологической последовательности позволяют полнее понять закономерности развития природы в настоящем и дать обоснованный прогноз их развития в будущем. В связи с этим изучение природной среды голоцена имеет не только научное, но и практическое значение, поскольку именно в голоцене сформировались новейшие черты климата, почв, растительного покрова, а затем начались антропогенные изменения ландшафтов. Ряд ландшафтов претерпел в ходе хозяйственного освоения значительные перестройки своих компонентов, и, в первую очередь, растительного покрова. К числу таких регионов относится и территория Калининградской области, существенно изменившая свой природный облик за последние столетия.

Хотя история формирования палеоэкологической обстановки на территории нынешней Калининградской области в целом известна [8, с. 229–241; 16, s. 310–379], история становления растительного покрова в отдельных ландшафтных районах изучены ещё недостаточно. Особую значимость в последнее время приобрёл вопрос: как выглядели основные естественно сложившиеся зональные и азональные сообщества на данной территории. Решение этой задачи важно для правильной орга-

Исследования проводились при финансовой поддержки молодежного гранта РГО, договор №18/2014-ДП2.

Среда обитания

Общество. Среда. Развитие ¹ 2’2016

низации природоохранной деятельности в регионе, в том числе, работ по восстановлению нарушенных экосистем и возобновлению естественной растительности.

Традиционно реконструировать природную обстановку различных периодов голоцена помогает исследование торфяной залежи – своеобразной «летописи ландшафта» – с применением комплекса мик-ропалеонтологических методов. Но имеет значение и выбор ключевого объекта исследования, данные для которого отражали бы общую картину палеоэкологической обстановки для всего ландшафта.

В данной работе рассматривается палеоэкологическая реконструкция развития природных экосистем в центральной части Калининградской области в позднем голоцене, на территории обширного ландшафтного района – Прегольской озёрно-ледниковой равнины, происхождение которой связано с формированием приледниковых водоёмов. Поверхность равнины плоская, слабо расчленённая, сложена глинами. Местами она прорывается моренными отложениями и образует слабовыраженные повышения. Абсолютные высоты колеблются в пределах 50-60 м [6, с. 86]. В растительном покрове значительную площадь занимают еловошироколиственные леса. Обширны площади сельхозугодий. Здесь расположены крупные массивы верховых болот.

В качестве объекта исследования выбрано крупное верховое болото Целау, расположенное в одноимённом природном комплексе. Значительные размеры болота, расположение его в центре ландшафтного района, а также плакорное залегание болотного массива позволяют рассматривать данный торфяник в качестве ключевого объекта и распространить результаты реконструкции на всю территорию ландшафтного района Прегольской озёрноледниковой равнины.

Экосистема Целау – пример типичного центральноевропейского лесо-болотного комплекса, сохранившегося в малонару-шенном состоянии. Болото Целау включено в список охраняемых и намеченных для охраны болот СССР [1, с. 1190; 2, с. 183] и в список ценных болот России [3, с. 39–40]. В довоенное время здесь существовала одна из первых в Европе охраняемых территорий.

Материалы и методы исследования

В основу работы легли материалы, собранные авторами, начиная с 2003 г., основная часть – в 2012–2015 гг. На территории болота Целау был заложен профиль, пе- ресекавший болото с севера на юг по наиболее вытянутой оси болота (рис. 1). В дальнейшем на данном профиле проводилось: нивелирование поверхности болота; зондирование торфяной залежи; выборочное бурение скважин и отбор торфяных колонок; лабораторный анализ образцов торфа. Кроме того, для радиоуглеродного анализа в самой глубокой части болота дополнительно была отобрана проба из придонных горизонтов вне профиля (рис. 2). В общей сложности нами было отобрано 270 проб из 9 колонок. Большинство проб отбиралось через каждые 10 сантиметров, за исключением мест, представлявших особый интерес, где пробы брались через 5 сантиметров.

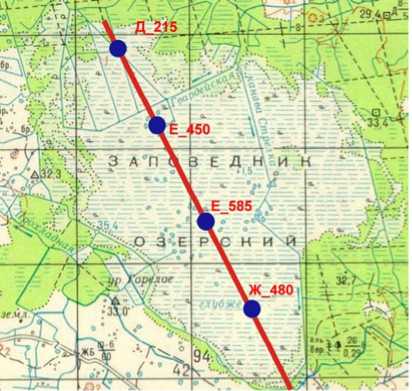

Рис. 1. Схема расположения исследуемых маршрутных профилей (показаны красным) и точек отбора колонок торфяных отложений (отмечены синими кружками) на болоте Целау (картографическая основа: карта Калининградской области 1: 100 000).

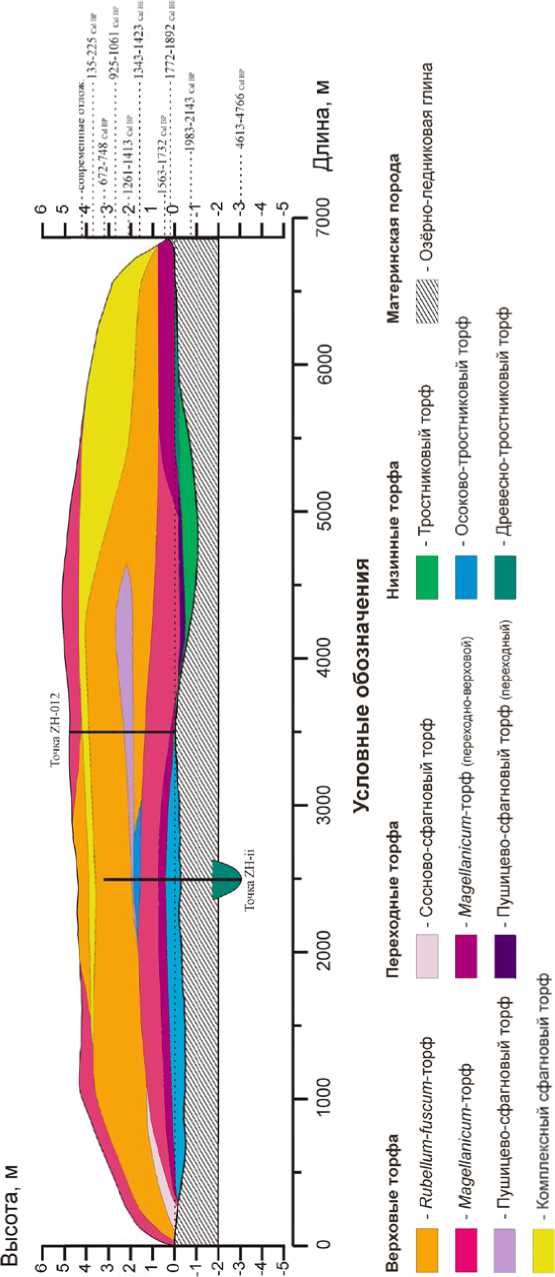

Для каждой пробы была определена степень разложения торфа с помощью микроскопического метода и метода отмучивания [9, с. 12–18]. После проводился анализ ботанического состава торфа, согласно общепринятым подходам [5, с. 5–59]. На основе данных анализа был построен стратиграфический разрез (рис. 2).

Спорово-пыльцевой анализ выполнен для 96 проб из колонки в центральной части болота Целау (рис. 2). Обработка проб для приготовления препаратов пыльцы и спор осуществлялась по методу Фэгри-Иверсена [12]. Спорово-пыльцевые диаграммы строились с использованием программы С2 [14]. Процентное содержание таксонов высчитывалось от общей суммы пыльцы деревьев,

Среда обитания

кустарников (AP – на спорово-пыльцевой диаграмме) и наземных травянистых растений (NAP – на спорово-пыльцевой диаграмме). Пыльца водных растений и споры не включалась в общую сумму при подсчёте. Концентрация пыльцы высчитывалась с использование таблеток спор Lycopodium [17, с. 615–621]. При палеореконструкциях за основу принята схема разделения голоцена Прибалтики [4].

Для 10 образцов с разных глубин получены абсолютные радиоуглеродные датировки (по содержанию изотопов 14С), выполненные в лаборатории радиоуглеродного датирования Института географии Российской академии наук (г. Москва), лабораторный индекс «ИГАН» (табл. 1). Калибровка данных проводилась с помощью программы CALIB, версия 7.1.0 14Chrono Centre, Queens University Belfast, с использование калибровочной кривой IntCal13 [15]. При проведении реконструкций использовались интервалы калиброванного возраста.

Результаты и выводы

Особенности формирования болот Пре-гольской озёрно-ледниковой равнины.

Рельеф дна болота Целау на исследованном профиле относительно ровный, с небольшим понижением в южной части. Котловина практически отсутствует, поэтому торфяная линза, подстилаемая тяжёлыми глинами озёрно-ледниковой равнины, залегает на почти плоской поверхности. Средняя мощность торфа – 4,5–5 м, в наиболее глубокой точке в юго-западной части – 6 м (рис. 2). Такой почти плоский характер рельефа минерального дна болота, его положение в ландшафте, слабо выраженная болотная котловина, отсутствие сапропелей и видовой состав остатков растений в торфах свидетельствуют об исключительно суходольном происхождении всех частей болота Целау [7, с. 61].

Торфяная залежь на болоте Целау представлена большей частью сплошными слоями торфа, которые по очереди сменяют друг друга (рис. 2). При этом слои низинных торфов очень маломощные – от 15 до 80 см, но выражены по всей длине залежи. Выше они довольно резко сменяются сфагновыми торфами различной степени разложения, мощностью 4–5 м, имеющими вначале переходный характер, но быстро становящимися верховыми. В целом торфяная залежь болота Целау может быть охарактеризована как верховая, с преобладанием различных видов сфагнового торфа.

Общество. Среда. Развитие ¹ 2’2016

Таблица 1

Абсолютные датировки образцов из болота Целау

|

№ |

лаб. № ИГАН |

описание образца |

Материал |

Радиоуглеродный возраст, лет назад, BP |

Интервал калиброванного возраста на 1σCal BP-лет назад |

|

|

начало – конец |

вероятность |

|||||

|

1 |

4532 |

Образец Zh-12-02, Болото Целау, 70–80 см |

торф |

103,89%±2,2% |

современный возраст (после 1950 г.) |

|

|

2 |

4533 |

Образец Zh-12-03, Болото Целау, 120–130 см |

торф |

190±80 |

0 – 33 73 – 115 135 – 225 253 – 304 |

0.162 0.150 0.452 0.236 |

|

3 |

4534 |

Образец Zh-12-04, Болото Целау, 170–180 см |

торф |

790±60 |

672 - 748 751 - 760 |

0.929 0.071 |

|

4 |

4535 |

Образец Zh-12-05, Болото Целау, 220–230 см |

торф |

1070±70 |

925 – 1061 |

1.000 |

|

5 |

4536 |

Образец Zh-12-06, Болото Целау, 270–280 см |

торф |

1420±90 |

1191 – 1198 1261 – 1413 |

0.017 0.983 |

|

6 |

4537 |

Образец Zh-12-07, Болото Целау, 320–330 см |

торф |

1520±80 |

1343 – 1423 1430 – 1443 1455 – 1521 |

0.528 0.071 0.402 |

|

7 |

4538 |

Образец Zh-12-08, Болото Целау, 435–445 см |

торф |

1750±70 |

1563 – 1732 |

1.000 |

|

8 |

4539 |

Образец Zh-12-09, Болото Целау, 460–470 см |

торф |

1890±60 |

1737 – 1762 1772 – 1892 |

0.141 0.859 |

|

9 |

4409 |

Образец Zh-DD, Болото Целау, 410–420 см |

торф |

2080±70 |

1950 – 1960 1969 – 1980 1983 – 2143 |

0.039 0.042 0.919 |

|

10 |

4410 |

Образец Zh-ii, Болото Целау, 585–595 см |

торф |

4180±80 |

4588 – 4593 4613 – 4766 4783 – 4836 |

0.020 0.736 0.244 |

Становление и развитие болота Целау.

Имеющиеся датировки калиброванного радиоуглеродного возраста для самой глубокой (относительно нулевой отметки высоты по краю болота на современной границе торфяной залежи) котловины в юго-западной части болота Целау, дают для богатых древесными остатками придонных слоёв торфа отметки в 4700–4600 л.н., т.е. их образование приурочено к началу суббореального периода. Датировки слоёв низинных и переходных торфов на уровне нулевой отметки показывают уже явно субатлантический возраст в 2100– 2000 л.н. Это даёт основание заключить, что в несколько более глубоких котловинах болота, существование влажных чер-ноольшаников с густым тростниковым нижним ярусом продолжалось довольно долгое время – в течение всего суббореа-ла и начала субатлантики. Более тёплый и сухой климат суббореального периода, очевидно, способствовал минерализации откладываемого торфа и ограничивал темпы торфонакопления, которые составляли тогда 0,4–0,5 мм/год.

После заполнения всех котловин древесно-тростниковыми торфами и выравнивания поверхности характер развития территории существенно изменился. Распространившиеся обширные тростниковые и осоковые займища, образовав за относительно короткое время маломощные слои (до полуметра) низинных торфов, довольно резко сменяются сфагновыми сообществами верхового болота. Примечательно, что даже в смешанных, переходных по составу торфах остатки сфагновых мхов обычно составляют 80–90%, что свидетельствует о быстрой экспансии моховых сфагновых сообществ на окружающие болото территории.

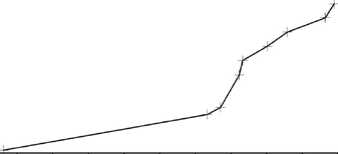

Таким образом, развитие большей части болота Целау и его торфяной залежи происходило в субатлантическое время, в течение последних 2000 лет, при этом скорость торфонакопления значительно увеличилась (рис. 3), составив в среднем в этот период 2–2,5 мм/год.

Судя по характеру переходных слоёв торфа, первыми фитоценозами верхового болота на Целау стали сообщества с господством Sphagnum magellanicum. Они сменили за короткое время осоково-тростниковые ассоциации и осуществили довольно быструю экспансию на окружающие территории. Этим можно объяснить сплошной мощный (более метра) слой торфа, образованный данным видом сфагна, в нижней части залежи непосредственно над тонкими слоями низинных и переходных торфов, а на некоторых окраинных частях magellanicum-торф граничит непосредственно с минеральным дном болота.

Можно предположить, что усилившееся торфонакопление выровняло поверхность молодого болота, и оно представляло на этой стадии обширное плоское пространство, занятое активно растущими невысокими кочками, основу которых составлял Sphagnum magellanicum, с небольшими мочажинами и сфагновыми топями. Привычной для верховых болот комплексности и расчленённости мезорельефа, по-видимому, ещё не существовало ввиду отсутствия выпуклости и стока воды с болотного массива.

Мощность отложений от поверхности болота, см

5000 4000 3000 2000 1000 0

Возраст, к.л.н.

Рис. 3. График средней скорости осадконакопления болота Целау.

Наиболее мощными на Целау являются слои торфа, образованные Sphagnum rubellum и S. fuscum (2–3 м толщиной). Его образование отражает начало развития здесь болотных комплексов и становление мезорельефа. Очевидно, этот торф формировался на Целау в биогеоценозах мочажинных и грядово-мочажинных комплексов.

Таким образом, болото Целау – очень молодое геологическое образование, развивавшееся на большей части своей территории только в течение последних 2000 лет и имеющее в целом субатлантический возраст. Учитывая однообразие природных условий Прегольской озёрно-ледниковой равнины, можно предположить, что подобный характер развития болотных экосистем был характерен и для других её частей.

Особенности развития лесных экосистем Прегольской озёрно-ледниковой равнины.

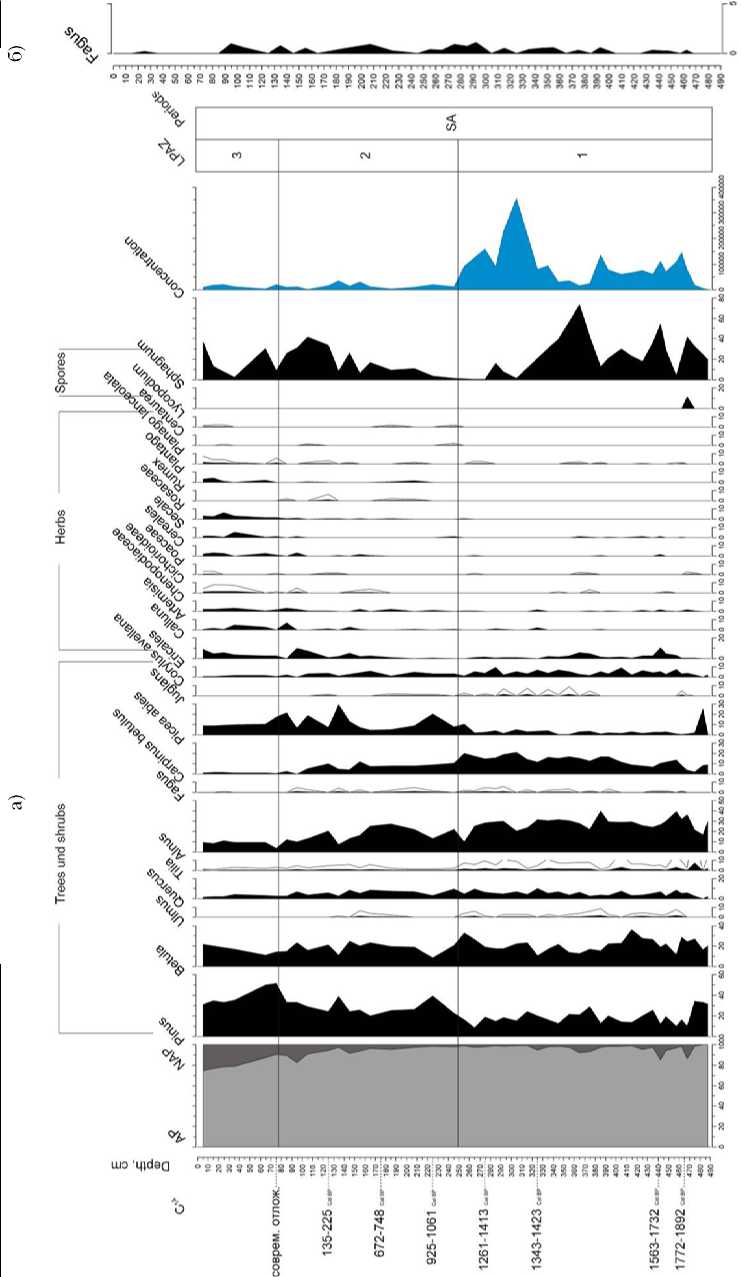

Для реконструкции развития голоценовой растительности в пределах исследуемого района, была построена и проанализирована спорово-пыльцевая диаграмма из центральной части болота Целау (рис. 4а).

Среда обитания

Общество. Среда. Развитие ¹ 2’2016

Рис. 4. Спорово-пыльцевая диаграмма болота Целау (а) и палиноспектр бука (б).

Анализ распределения спор и пыльцы на диаграмме позволил выделить в разрезе три палинологические зоны (рис. 4а). Характер всех пыльцевых спектров, а также сделанные радиоуглеродные датировки свидетельствуют о принадлежности всех трёх палинологических зон к субатлантическому периоду голоцена. Таким образом, верховое болото Целау, будучи одной из ключевых экосистем данного ландшафтного района может с достаточной полнотой характеризовать его развитие только в позднем голоцене.

Палинозона 1: Carpinus – Corylus – Tilia – Quercus (488–245 см) сопоставляется с началом и первой половиной субатлантического периода. В общем составе преобладает пыльца древесных растений (85–100%), что свидетельствует о значительном облесении окружающих торфяник территорий. Древесные представлены в основном пыльцой граба (6,8–21,2%), берёзы (11–33%), сосны (8–34%), дуба (2,3–9,7%), липы (0,4–7,6%), лещины (1,1–9,3%), ольхи (9,8–40,1%) и бука (0,5–2%), пыльца вяза не образует непрерывного палиноспектра. Прослеживается высокая концентрация пыльцы и спор, что говорит о более тёплом и влажном климате в первой половине субатлантического периода.

Можно заключить, что в данный период в составе рассматриваемого ландшафтного района преобладали типичные для региона в среднем и позднем голоцене широколиственные леса с основой из видов «неморального комплекса» ( Quercus, Ulmus, Tilia, Corylus ), обозначаемые немецкими авторами [11, с. 92–96; 13, с. 79–81; 16, с. 349–357] термином «Eichenmischwald». Но в их составе уже значительную роль играл граб, что подтверждает принадлежность палиноспектра к субатлантическому периоду. Участие ели, напротив, было ещё незначительным.

Присутствие пыльцы бука отмечено почти во всех анализировавшихся пробах (рис. 4б), и очевидно, он также являлся компонентом данных лесов. В этой связи, мы вынуждены не согласиться с мнением Г. Гамса и З.Ф. Руофф о дальнем переносе пыльцы бука на территорию Целау [13, с. 79]. Климатические условия вполне допускали и допускают в настоящее время произрастание бука на данной территории, места нынешнего произрастания локальных буковых древостоев находятся всего в 50 км к западу от Целау, а отдельные порослевые растения бука были встречены нами как в окружающем болото Целау лесном массиве, так и гораздо восточнее его.

Необходимо также отметить более низкий процент пыльцы сосны и берёзы в данной палинозоне, что дополнительно подтверждает доминирование широколиственных лесов на данной территории в первой половине субатлантики.

Имеющиеся радиоуглеродные датировки позволяют оценить временные рамки данной стадии с учётом калибровки данных в ~2700–1300 л.н.

Палинозона 2: Picea – Pinus (245–78 см) сопоставляется со второй половиной субатлантического периода. С учётом анализа калиброванных радиоуглеродных датировок временные границы данной палинозо-ны оцениваются в ≈1300–400 л.н. Нижняя граница палинозоны проводится по уменьшению количества пыльцы граба, лещины, липы, почти полному исчезновению пыльцы вяза, значительному падению концентрации палиноморф и одновременному увеличению содержания пыльцы хвойных, ели и сосны. Состав остальных древесных видов, по сравнению с предыдущей пали-нозоной, практически не изменился.

Резкое сокращение некоторых термофильных видов, увеличение доли хвойных в общем составе растительности, а также общее уменьшение количества отлагаемой на болоте пыльцы свидетельствует о некотором похолодании климата.

Распространение ели, вероятно, привело к внедрению её в структуру доминировавших здесь широколиственных лесов. Именно в этот период, очевидно, формируются и получают большее распространение типичные ныне для региона еловошироколиственные сообщества как особый подтип неморальных лесов. Тогда же, видимо, на изучаемой территории складываются характерные для данного ландшафтного района и в прошлом типичные, зональные, для обширного региона Восточной Европы [10, с. 166–177] дубово-грабово-липовые леса, ныне являющиеся реликтовыми экосистемами. По-видимому, сохранялась прежняя роль бука в составе изменённой растительности.

Встреченная нами, а также отмечавшаяся Г. Гамсом и З.Ф. Руофф [13, с. 79], единичная пыльца Abies , в отложениях этого периода, вероятно, является дальним заносом.

В палинозоне 2 увеличилось как количество встречаемых таксонов травянистых растений, так и их процентное содержание. Появляется целый ряд индикаторов синантропных местообитаний (Cheno-podoaceae, Cichorioideae, Rumex , Centaurea , Artemisia , Plantago lanceolata , Poaceae). Осо-

Среда обитания

бенно это заметно в верхней части пали-нозоны, что говорит об общем увеличении луговых и рудеральных местообитаний, очевидно, за счёт сокращения площади лесов. Правда, количество пыльцы культурных злаков пока невелико, по-видимо-му, сельскохозяйственное освоение территории данного ландшафтного района шло

Общество. Среда. Развитие ¹ 2’2016

медленно.

Палинозона 3: Pinus – NAP (пыльца недревесных видов) (78–5 см) сопоставляется с концом субатлантического периода в последние 400 лет. Преобладает древесная пыльца (74,8–90%), уменьшается количество пыльцы ели, лещины, дуба, граба и ольхи, полностью исчезает пыльца вяза и бука. В то же время, в составе древесных спектров ещё больше увеличивается количество пыльцы сосны. Наблюдается плавный рост концентрации пыльца берёзы и травянистых растений (до 25%), среди которых господствуют злаки с преобладанием культурных зерновых и растения синантропных местообитаний.

Палиноспектры чётко отражают следы значительно усилившейся хозяйственной деятельности человека. При этом особых изменений в составе коренной растительности и, соответственно, климатических изменений на диаграмме не выявлено, если не считать сокращение общей площади распространения зональных фитоценозов в результате хозяйственного освоения территории и вытеснения их вторичными сосновыми и берёзовыми древостоями.

Столь высокая концентрация пыльцы травянистых синантропных растений (Chenopodoaceae, Cichorioideae, Rumex, Cen-taurea, Artemisia, Plantago lanceolata, Poaceae) свидетельствует о сильном сокращении первоначально значительной площади лесов в районе Прегольской озёрно-ледниковой равнины в течение последних четырёх столетий, что в целом согласуется с имеющимися историческими данными о развитии хозяйственной деятельности здесь и увеличении плотности заселения.

Обращает на себя внимание явное увеличение концентрации пыльцы вереска ( Calluna vulgaris ) в данной палинозоне, что может являться откликом на участившиеся пожары на болоте Целау, поскольку данное растение является пионером пожарищ на верховых болотах, достаточно быстро образующее моновидовые заросли, характеризующиеся частым цветением с образованием пыльцы.

Общие черты формирования растительного покрова Прегольской озёрноледниковой равнины.

Локальные палинологические зоны, выделенные на диаграмме (рис. 4), а также результаты анализа макроостатков растений в торфах (рис. 2), позволили проследить общий ход распространения и развития на территории Прегольской озёрноледниковой равнины основных эдифика-торов растительных сообществ в позднем голоцене.

Согласно литературным данным [13, с. 74–75, 84; 16, с. 349–350], начиная со среднего голоцена в качестве основного типа растительности распространялись широколиственные леса дубравного типа, составленные сообществами «неморального комплекса» с доминированием Quercus, Ulmus, Tilia, Corylus .

В ровном ландшафте озёрно-ледниковой равнины широколиственные леса занимали большую часть территории. Господство широколиственных лесов дубравного типа на данной территории продолжилось и в суббореале. Очевидно, сухость климата суббореального периода, характерная для других регионов, на изученной территории не была столь явно выражена, а увлажнение было более значительным.

В субатлантическом периоде произошло некоторое похолодание и увлажнение климата, при этом условия первой половины субатлантики (~2700–1300 л.н.) были более тёплыми. Широколиственные леса дубравного типа сохраняют господствующее положение, но претерпевают некоторые изменения – в их составе значительную роль начинает играть граб ( Carpinus betulus ) и бук ( Fagus sylvatica ). Судя по характеру пыльцевых спектров Fagus , этот вид был важным компонентом в составе широколиственных лесов Прегольской озёрноледниковой равнины, вплоть до начала её интенсивного хозяйственного освоения. В целом, состав древостоя, по-видимому, был богаче и включал виды, имеющие в настоящее время более южный акцент распространения ( Tilia platyphyllos ).

Во второй половине субатлантического периода (~1300–400 л.н.) произошло похолодание климата, сократилась доля широколиственных видов и увеличилась доля хвойных. Развиваются особые типы сообществ – елово-широколиственные леса. В это же время широколиственные леса «неморального комплекса» преобразуются в особый зональный для Восточной Европы тип дубово-грабово-липовых лесов.

Резкие изменения в составе растительности, вызванные хозяйственной деятельностью человека, на территории Преголь-ской озёрно-ледниковой равнины стали происходить с начала XVII в. (400 л.н.). На территориях значительно сократилась площадь коренных широколиственных и елово-широколиственных лесов с одновременным ростом площади сельскохозяйственных угодий и синантропных местообитаний, а также вторичных сосновых и берёзовых древостоев.

Развитие растительного покрова болотных экосистем Прегольской озёрно-ледниковой равнины в голоцене происходило на почти плоской поверхности, как правило, из одного генетического центра. Преобладали процессы суходольного (неозёрного) заболачивания. Первичными торфообразующими болотными сообществами были черноольшаники с высокотравным нижним ярусом из тростника и осок.

На плоской поверхности озёрно-ледниковой равнины стадия низинного болота была очень непродолжительной, древесный ярус быстро выпадал из состава сообществ.

После заполнения торфом неровностей рельефа и выравнивания поверхности рас- пространялись обширные осоково-тростниковые займища, давшие слои торфа небольшой мощности 1–2 м и сменившиеся переходными торфами.

Переход болот в верховую стадию на Прегольской озёрно-ледниковой равнине произошёл только в первой половине субатлантического периода. Развитие верховых болот шло очень быстрыми темпами, сопровождалось резким увеличением скорости роста торфяной залежи и формированием мощных (в несколько метров) толщ сфагновых торфов, обусловивших значительную выпуклость болотных массивов.

За последние 200 лет в результате прокладки мелиоративных канав по краям болот произошла усадка поверхности торфяной залежи на 2–3 м и уменьшилась выпуклость куполов массивов. В результате некоторые из них, в частности, болото Целау, расположенное за пределами прибрежной части территории, приобрело черты «океаничности» (обширное плоское плато), свойственные только прибрежным болотам.

Список литературы История развития природных экосистем в центральной части Калининградской области в связи с изменениями общегеографической обстановки и деятельностью человека

- Боч М.С., Мазинг В.В. Список болот Европейской части СССР, требующих охраны//Бот. журн. -1973, т. 8. -С. 1184-1196.

- Боч М.С., Мазинг В.В. Экосистемы болот СССР. -Л.: Наука, 1979. -187 с.

- Боч М.С., Напреенко М.Г. Болото Целау//Водно-болотные угодья России. Ценные болота/Под ред. М.С. Боч. T. 2, № 49. -М.: Wetlands International Publication, 1999. -С. 39-40.

- Гудялис В.К. Схема палеогеографического развития Прибалтики в поздне-послеледниковое время//Геология Балтийского моря/Под ред. В.К. Гуделиса, Е.М. Емельянова. -Вильнюс: Мокслас, 1975. -380 с.

- Короткина М.Я. Ботанический анализ торфа//Методы исследования торфяных болот/Под ред. М.И. Нейштадт. Ч. 2. -М.: Народный комиссариат земледелия РСФСР, 1939. -С. 5-59.

- Кучерявый П.П., Фёдоров Г.М. География Калининградской области. -Калининград: Калинингр. книжное изд-во, 1989. -142 c.

- Напреенко-Дорохова Т.В., Напреенко М.Г. Развитие природного комплекса Целау (по данным строения торфяной залежи)//Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Вып. 1: Сер. Естественные науки. -Калининград: Изд-во БФУ им. И. Канта, 2015. -С. 50-64.

- Победимова Е.Г. Состав, распространение по районам и хозяйственное значение флоры Калининградской области//Тр. Бот. ин-та им. В.Л. Комарова АН СССР. Серия III (Геоботаника). -1955, вып. 10. -С. 225-329.

- Пьявченко Н.И. Степень разложения торфа и методы её определения. -Красноярск: Красноярский рабочий, 1963. -55 с.

- Растительность Европейской части СССР/С.А. Грибова, Т.И. Исаченко, Е.М. Лавренко. -Л.: Наука, 1980. -429 c.

- Benrath W. Untersuchungen zur Pollenstatistik und Mikrostratigraphie von Tonen und Torfen in Randgebieten des Kurischen Haffs unter Berücksichtigung metodischer Fragen. -Königsberg, 1934. -124 s.

- Faegri K., Iversen J. Textbook of Pollen Analysis. -The Blackburn Press, 1989. -328 p.

- Gams H., Ruoff S. Geschichte, Aufbau und Pflanzendecke des Zehlaubruches//Schriften der Phys.-ökon. Gesellschaft zu Königsberg i. Pr. -1929, B.66, H.1. -S. 1-193.

- Juggins S. C2 Version 1.7.6. -Интернет-ресурс. Режим доступа: https://www.staff.ncl.ac.uk/stephen.juggins/software/C2Home.htm

- Reimer P.J., Bard E., Bayliss A., Beck J. W., Blackwell P.G., Bronk Ramsey C., Buck C. E., Cheng H., Edwards R. L., Friedrich M., Grootes P. M., Guilderson T.P., Haflidason H., Hajdas I., Hatta C., Heaton T.J., Hogg A.G., Hughen K.A., Kaiser K.F., Kromer B., Manning S.W., Niu M., Reimer R.W., Richards D.A., Scott E.M., Southon J.R., Turney C.S.M., van der Plicht J. -2013. -IntCal13 and MARINE13 radiocarbon age calibration curves 0-50000 years calBP. Radiocarbon 55(4). - DOI: 10.2458/azu_js_rc.55.16947

- Steffen H. Vegetationskunde von OstpreuЯen. -Jena, 1931. -406 s.

- Stockmarr J. Tablets with spores used in absolute pollen analysis//Pollen et Spores. -1971, v. 13. -P. 615-621.