Историография научной проблемы как результат историко-педагогического анализа

Автор: Яковлева Надежда Олеговна

Журнал: Современная высшая школа: инновационный аспект @journal-rbiu

Рубрика: Новости науки

Статья в выпуске: 4 (6), 2009 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается сущность и значение историографии в исследовании педагогических явлений, представлен авторский взгляд на ее строение и содержательное наполнение, раскрыты процедурные вопросы выделения этапов исторического развития исследуемой проблемы, приведена типология предпосылок, обусловливающих траекторию ее становления, а также требования к реализации историко-педагогического анализа в педагогических исследованиях.

Историография, предпосылки становления проблемы

Короткий адрес: https://sciup.org/14239460

IDR: 14239460 | УДК: 901

Текст научной статьи Историография научной проблемы как результат историко-педагогического анализа

Усиление требований к качеству научно-педагогических исследований в настоящее время актуализировало проблему адекватного представления всех результатов научного поиска. Одним из значимых, но при этом недостаточно структурированным и однозначно понимаемым среди научно-педагогического сообщества остается исторический аспект изучения проблемы, в то время как полноценное исследование педагогического процесса или его отдельных компонентов, невозможно без изучения истории их становления.

Утверждение о том, что не изучающие историю неизбежно повторяют ее ошибки, как нельзя точно отражает потребность в рассмотрении научных педагогических проблем именно в их историческом ракурсе через реализацию историко-педагогического анализа. Поэтому однозначное, корректное определение сущности, назначения и результатов реализации историко-педагогического анализа представляется в настоящее время актуальной и теоретически значимой проблемой для методологии современной педагогики.

Изучение генезиса научной проблемы, являясь самостоятельной задачей любо- го педагогического исследования, имеет большое теоретическое значение, поскольку позволяет:

-

• проанализировать и оценить имеющийся опыт решения проблемы в прошлом, зафиксировать продуктивные и ошибочные направления в ее развитии, что обеспечивает существенную конкретизацию поля научного поиска и исключение возможности повторения ранее предлагаемых или несостоятельных способов решения;

-

• определив закономерности становления проблемы, спрогнозировать дальнейшие перспективы ее развития, что обеспечивает достоверность авторских предложений и их согласованность с объективно зафиксированными эволюционными тенденциями;

-

• представив логику последовательного теоретико-методологического осмысления изучаемой проблемы, обосновать своевременность и актуальность той ее постановки, заявленной исследователем, что позволяет раскрыть авторское видение значимых и слаборазработан-ных вопросов, определить реальные возможности науки по решению проблемы, расширив тем самым проблемное поле педагогической науки.

Первые попытки историографической систематизации научных знаний были предприняты еще Аристотелем, Геродотом, Ксенофонтом и др. В России историографические исследования осуществлялись К.Н. Бестужевым-Рюминым, Н.М. Карамзиным, В.О. Ключевским, М.М. Щербатовым и др.

В настоящее время историография понимается учеными не только как один из результатов исследовательского поиска, но и как необходимое средство познания научной проблемы. Чаще всего потребность ее построения определяется тематической спецификой рассматриваемой проблемы, выбранным ракурсом научной работы, что не всегда позволяет исследователю ограничиться уже существующими данными в области истории образования, и вынуждает его самостоятельно выстраивать хронологию становления исследуемого вопроса.

Понятие « историография » трактуется как совокупность исторических исследований, относящихся к какому-нибудь периоду, проблеме [1, с. 255]. Этимологически данное понятие связано с двумя терминами: «история» – исследование прошлого и «графо» – пишу. Таким образом, историографию научной проблемы мы трактуем как хронологически полную и систематизированную совокупность сведений о ее развитии.

Данное определение сознательно освобождено от требования абсолютной объективизации фактологического материала, ибо историческое отличается от историографического именно тем, что первое объективно, независимо от воли исследователя и степени познания явления, а второе – субъективно и представляет собой результат творческой интерпретации произошедших событий. Именно поэтому в основе построения историографии всегда лежит проецирование знаний об истории развития изучаемого вопроса на ценностные ориентации и научные убеждения исследователя.

Определившись с понятием историографии, рассмотрим ее содержательное наполнение, а именно то, каким образом она может и должна быть представлена в научно-педагогическом исследовании. Определенная свобода в решении этого вопроса заложена в работе «Канун научной революции в области историографии» профессора В.А. Чудинова [3], который отмечает, что историография – это не просто описание истории, а сознательное выстраивание цепи исторических событий в некоторое законченное историографическое сочинение, приуроченное к определенному историческому региону. Тем не менее, обладая правом самостоятельного выбора и интерпретации фактов, хронологически отражающих становление того или иного явления, исследователь должен создать такую конструкцию, которая однозначно идентифицируется как историография научной проблемы. При этом, ее представление не должно ограничиваться только лишь датированием основных периодов становления и их обобщенной характеристикой: необходимо дать систематизированный анализ эволюции научно-методологического приближения к постановке проблемы в заданном виде на основе учета объективных социокультурных факторов и закономерностей развития соответствующих научно-теоретических концепций.

Поскольку при построении историографии речь идет об историческом процессе, то, как любой другой процесс общественного становления, генезис педагогической проблемы носит закономерный, целенаправленный и поступательный характер, поэтому его исследование целесообразно осуществлять в логике процессного подхода.

Первой задачей на этом пути оказывается выбор и обоснование «исходной точки» в истории становления изучаемой научной проблемы. Анализ существующих исследований показал, что ее решение для ученого не всегда является три- виальным и корректно осуществляемым. Зачастую желание охватить всю историю становления общественных отношений выводит исследователя к так называемым «древним временам», т.е. к периоду, когда педагогика еще не имела статуса науки, не проводилось научных исследований, педагогическое знание только накапливалось, а условия получения образования были принципиально отличными от сегодняшних. Так, например, данный период нецелесообразно считать истинным этапом становления проблем, связанных с исследованием формирования определенного вида профессиональной компетентности у студентов современного вуза, управления образовательным учреждением в условиях сегодняшнего реформирования системы образования, определения программного обеспечения при переходе к двухуровневой системе профессиональной подготовки (бакалавриата и магистратуры) и др.

Безусловно, признавая значение многовекового педагогического опыта, тем не менее, следует учитывать ту постановку проблемы, которая отражена в теме исследования. При кажущейся полноте охвата всей истории становления педагогической мысли, исследователь, существенно отодвигая во времени начало генезиса изучаемой им проблемы, неизбежно выходит за ее рамки. При этом весь историко-педагогический анализ, как правило, низводится до перечисления отдельных цитат классиков науки о педагогическом процессе в целом, безотносительно заявленной проблемы именно в силу существенности отличий периода жизни и творчества рассматриваемого педагога-классика от нынешних особенностей идеологии образования, структуры образовательной системы, ее приоритетов и специфики функционирования. Кроме того, исследователю приходится постоянно «додумывать» и «дотягивать» высказанные педагогами прошлого мысли до идей, соответствую- щих выбранной теме исследования, что существенно снижает степень доверия как к полученным на данном этапе историческим сведениям, так и к проведенному исследованию в целом.

Исходя из этого, наиболее целесообразным представляется ограничение историографии проблемы той датой, с которой в обществе устанавливаются объективные условия для ее развития: начинается функционирование образовательных институтов или процессов в их современном состоянии, нормативно закрепляется функционал тех или иных специалистов, вводится в научный оборот соответствующая терминология и т.д. Так, например, наиболее продуктивным является определение отправной точки в историографии проблем высшего педагогического образования 20-ми гг. XX в., когда начала складываться система высшего профессионального образования в ее современном виде; проблем профессиональной подготовки отдельных специалистов – датой их фактической институализации и т.д. При этом всю предшествующую историю целесообразно рассматривать не как полноценный и самостоятельный, а как подготовительный этап, создавший определенную основу для становления педагогической науки в целом, а также начала осознания и постановки проблемы в заявленном исследователем виде.

Другой важной задачей при построении историографии научной проблемы является определение периодов ее становления. При этом отметим, что идеология процессного подхода требует при осуществлении периодизации, прежде всего, выявления единицы рассматриваемого процесса.

Поскольку исторический процесс, как и любой другой характеризуется качественными, пространственными и временными характеристиками, то трансформация его единицы, показывает, с одной стороны, наличие самих процессных изменений, а с другой стороны, характери- зует направление, природу и тенденции научного поиска в области исследуемой проблемы.

Единицей процесса назовем развивающуюся во времени характеристику объективного состояния процесса, существенное изменение которой определяет наступление нового этапа в его эволюции. При этом определение степени существенности изменений единицы исторического процесса всегда субъективно и составляет личный вклад исследователя в построение историографии проблемы, в частности, в определение и обоснование временных отрезков и конкретных дат.

Изучению педагогического процесса в целом и определению его единицы посвящены исследования В.А. Сластенина, Б. Битинаса, Л.Ф. Спирина и др. В качестве такой единицы предлагается педагогическая ситуация, временной отрезок, в течение которого произошло изменение личности воспитанника, педагогическая задача и т.д. [2].

Специфика становления педагогической проблемы, как исторического процесса, в результате которого эволюционирует сложное абстрактное явление, требует уточнения и единицы данного процесса. Как показало наше исследование, в качестве единицы развития научной проблемы могут выступать устойчивость в понимании сути ее ключевого феномена, интерес педагогической общественности к рассматриваемой проблеме, специфика осуществления деятельности, определенной рамками заявленной педагогической проблемы и т.д. Следует иметь в виду, что единица исторического процесса не всегда совпадает с тем ключевым феноменом, который подлежит изучению при исследовании научной проблемы. Как правило, ключевым исследуемым феноменом выступает определенный, объективно существующий аспект педагогической действительности, а единицей исторического процесса – отношение к нему научно-педагогической обществен- ности, государства, его изменяющееся понимание, или существующие, потенциально совершенствующиеся стереотипы взаимодействия с ним в реальной образовательной практике.

Таким образом, фиксация единицы исторического процесса позволяет исследователю достоверно обосновать выделенные им исторические даты смены периодов в становлении изучаемой научной проблемы, что в значительной степени повышает общий научно-методологический уровень педагогического исследования. Однако сама по себе единица генезиса научной проблемы не дает полной характеристики содержания этапов ее становления. Поэтому данный вопрос при построении историографии также нуждается в освещении.

Несмотря на то, что историография в целом имеет субъективный характер, а периодизация всегда условна, тем не менее, существует определенный набор процедурных требований, которые необходимо учитывать при датировании смены исторических периодов.

Здесь мы имеем в виду, прежде всего, внутреннее содержание научной проблемы, т.е. особенности развития составляющих ее, взаимосвязанных подвопросов, исследования в рамках которых постепенно «сближаясь» привели к постановке изучаемой проблемы в заданном виде и способствовали накоплению данных для ее решения.

Как правило, рассмотрение этого внутреннего содержания оправдано при осуществлении междисциплинарных исследований (например, педагогики и менеджмента, педагогики и психологии и т.д.), а также исследований, охватывающих несколько самостоятельных вопросов педагогической науки, при их методологической равнозначности. Например, включение в тему исследования аспектов «управления» и «качества образования», «педагогического проектирования» и «образовательных систем», «педагоги- ческого сопровождения» и «формирования профессиональной компетентности в вузе» и т.д. может определять необходимость исследования истории становления каждого из них как самостоятельно развивающегося научно-педагогического вопроса. При этом рассматривая каждый из них в историческом ракурсе, исследователю приходится учитывать начала их возникновения, синхронизировать процессы становления и фиксировать в соответствии с временной шкалой периоды, наиболее значимые для формирования общей проблемы исследования.

Отметим, что в силу самостоятельной эволюции каждого из аспектов выбранной проблемы (разнообразием интенсивности развития, длительности разработки, специфики содержания или областей реализации), в процессе изучения и синхронизации их развития исследователь неизбежно сталкивается с ключевым для генезиса свойством – неравномерностью становления практически любой научной проблемы. Данная особенность, на наш взгляд, является естественной и не требует при рассмотрении исторических этапов искусственного подавления или актуализации влияния отдельного аспекта на развития проблемы в целом.

Таким образом, закономерности развития научной проблемы, определяемые ее внутренним содержанием, непосредственно влияют на определение периодов ее становления.

Как отмечают методологи процессного подхода в истории науки, основой выделения периодов развития проблемы служит этапность овладения общественной практикой тем или иным объектом познания. Как правило, на первом этапе исследуемый феномен еще не является объектом сознательной деятельности, обращение к нему носит стихийный характер, знания о нем чрезвычайно скудны и противоречивы. При этом объект труда и объект познания еще слиты воедино, а главным способом познания выступает действие с предметами. На втором этапе начинается систематическое изучение отдельных аспектов исследуемого феномена, что приводит к возникновению научных гипотез, концепций и теорий. Практическое использование объекта в том или ином виде способствует более интенсивному его теоретическому изучению. Третий этап характеризуется полноценным научным изучением всего объекта, а также его возможной универсализацией и распространением полученных представлений на новые области знаний. Отметим, что столь обобщенная характеристика этапов в каждом конкретном случае должна подвергаться существенной конкретизации в соответствии со спецификой выбранной проблемы исследования. При этом каждый из выделенных периодов должен быть охарактеризован с точки зрения тех качественных изменений, которые произошли с ключевым феноменом в отношении его научного понимания, содержательного наполнения, практики функционирования и т.д.

Характеристика выделенных исследователем периодов, на наш взгляд, должна охватывать не только результаты научной и практической деятельности ученых, описание особенностей их деятельности, но и раскрывать социально-педагогические условия, в рамках которых осуществлялось решение проблемы. Обеспечение единообразия описания каждого из выявленных этапов возможно через определение комплекса предпосылок становления проблемы, которые выступают связующим фактором между историческими этапами и определяют траекторию дальнейшего становления проблемы.

Под предпосылками становления проблемы мы понимаем объективно существовавшие (или существующие) обстоятельства, отражающие эволюцию научных представлений о ее сущности, связях с наукой, культурой, производством и социальными институтами в историческом контексте.

Как показало наше исследование, построение историографии проблемы целесообразно осуществлять, учитывая как минимум четыре группы предпосылок:

-

• первая группа ( общественно-экономические предпосылки ) отражает основные характеристики ситуации в обществе, позволяющие зафиксировать те условия жизни людей, которые определяют потребности и возможности их удовлетворения через существующие производственные отношения, господствующее мировоззрение, общегосударственные культурные ценности и т.д.;

-

• вторая группа ( социально-педагогические предпосылки ) позволяет охарактеризовать социальный заказ на решение исследуемой проблемы, выраженный, как правило, в нормативных актах, научных и популярных педагогических изданиях, средствах массовой информации, раскрыть программно-целевые ориентации науки в отношении исследуемой проблемы, оценить общественную значимость ее решения;

-

• третья группа ( теоретико-методологические предпосылки ) отражает результаты теоретического изучения исследуемой проблемы, фиксируя научное наследие каждого исторического этапа, что позволяет зафиксировать научные продвижения, определить перспективы теоретического развития проблемы, выделить самые продуктивные идеи, избежать ошибок, отказаться от тупиковых направлений исследования и малоэффективных способов достижения цели;

-

• четвертая группа ( опытно-практические предпосылки ) характеризует способы решения проблемы в обра-

- зовательной практике, позволяя подтвердить состоятельность теории, разработанной к тому или иному этапу, отобрать только самые плодотворные, жизнеспособные и соответствующие практическим интересам научно-педагогического сообщества идеи, показать реальные потребности практики в области исследуемого вопроса.

Таким образом, с учетом выявленных предпосылок характеристика каждого этапа становления научной проблемы должна отражать, во-первых, общественно-экономическую ситуацию, во-вторых, социально-педагогические условия с нормативно закрепленным отношением к данной проблеме, в-третьих, результаты теоретико-методологических исследований и возможности науки, в-четвертых, особенности практики решения рассматриваемого вопроса.

Выявление сложившихся к окончанию каждого из выделенных этапов становления проблемы предпосылок при соблюдении их иерархической соподчиненности, с одной стороны, требует приведения соответствующих данных, характеризующих содержания этапов, а с другой, указания диалектической связи с последующим этапом, построения аналитических прогнозов влияния каждой предпосылки на все рассматриваемые аспекты научнопедагогической проблемы. Учет данных требований обеспечивает логичность, последовательность и обоснованность представления историографии рассматриваемой научной проблемы.

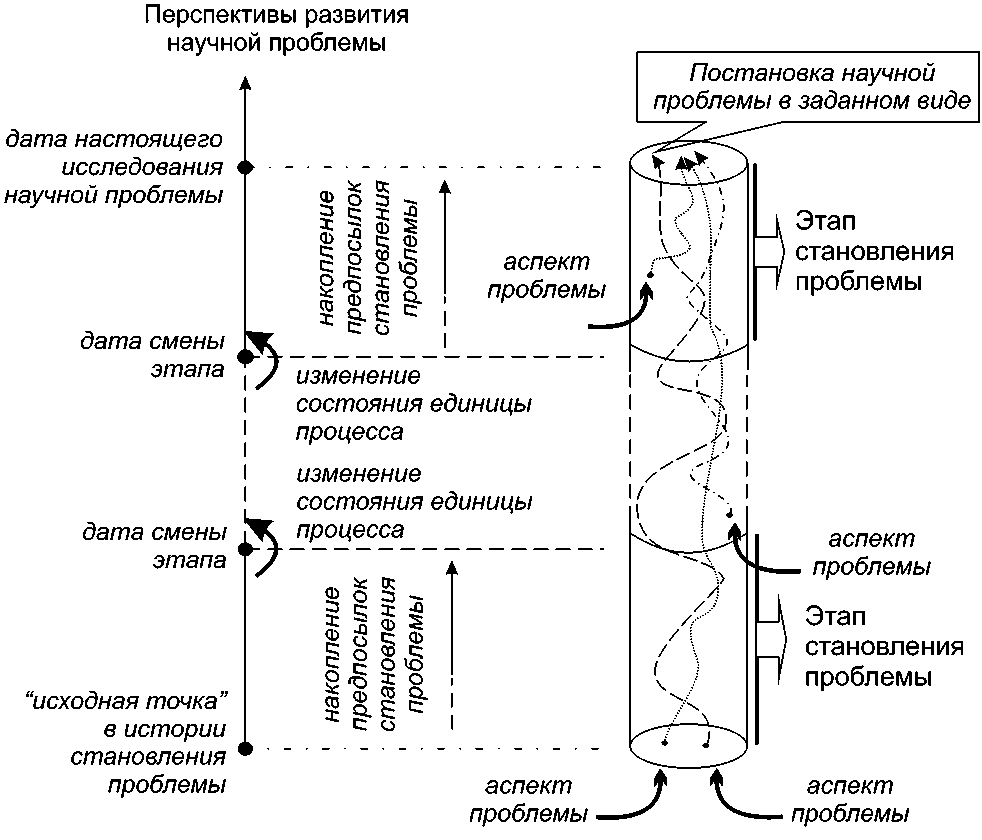

Схематично представление процесса развития исследуемой научной проблемы через приведенные историографические компоненты отражен нами на рис. на с. 61.

аспект проблемы

Перспективы развития научной проблемы дата настоящего исследования научной проблемы дата смены этапа дата смены этапа

“исходная точка” в истории становления проблемы аспект проблемы д Этап

)становления г проблемы аспект

--проблемы

Ц Этап

/ становления f проблемы

о;

аспект проблемы с "О ф

Е

-Q

о ic О

Е -О О О с 'О ф св Е о изменение состояния единицы процесса изменение состояния единицы процесса

ф

ф о св

о ф § о X си Е о

ф

§

Постановка научной проблемы в заданном виде

Рис. Представление процесса развития исследуемой научной проблемы через историографические компоненты

Таким образом, историография научной проблемы как результат реализации историко-педагогического анализа, основная методологическая роль которой сводится к объективному представлению траектории развития исследуемой проблемы, определению перспективных направлений научного поиска и оценке степени разработанности, предполагает выполнение следующих процедур: обоснование начала становления проблемы, выявление единицы исторического процесса, исследование его структурного строения, включающего определение периодов развития проблемы и датиро- вание их смены, выделение на каждом этапе предпосылок становления проблемы, характеризующих каждый из выделенных исторических периодов.

Список литературы Историография научной проблемы как результат историко-педагогического анализа

- Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка/С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. -М.: Азбуковник, 1997. -944 с.

- Сластенин. -М.: Издат. дом МАГИСТР-ПРЕСС, 2000. -488 с.

- Чудинов, В.А. Канун научной революции в области историографии [Электронный ресурс]/В.А. Чудинов. -Режим доступа: http://www.trinitas.ru/rus/doc/0211/002a/02111083.htm.