Историография проблемы формирования коммуникативно-управленческой компетентности у студентов педагогических вузов

Автор: Сеитова Раушан Сейтказиевна

Журнал: Современная высшая школа: инновационный аспект @journal-rbiu

Рубрика: Консультации специалиста

Статья в выпуске: 3 (13), 2011 года.

Бесплатный доступ

Раскрыты методологические аспекты построения историографии научной проблемы, представлена историография проблемы формирования коммуникативно-управленческой компетентности у студентов педагогических вузов, выделены этапы ее становления, определены основные направления развития.

Историография научной проблемы

Короткий адрес: https://sciup.org/14239633

IDR: 14239633 | УДК: 376.1

Текст научной статьи Историография проблемы формирования коммуникативно-управленческой компетентности у студентов педагогических вузов

Исследование истории развития научной проблемы целесообразно начать с ключевого понятия. Под историографией научной проблемы в современной литературе понимают хронологически полную и систематизированную совокупность сведений о ее развитии [6]. Построение историографии, объективно представляющей траекторию становления исследуемой проблемы, определяющей перспективные направления научного поиска и оценку степени разработанности, предполагает обязательное решение следующих задач:

-

• обоснование начала генезиса проблемы;

-

• выявление единицы исторического процесса;

-

• определение содержательного наполнения этапов развития исследуемой проблемы;

-

• фиксацию периодов развития проблемы и датирование их смены.

Итак, определимся с временными рамками разрабатываемой нами историографии. Постоянно нуждаясь в учителях, человечество осуществляет их профессиональную подготовку уже на протя- жении многих веков. Несмотря на столь длительную историю педагогического образования, постановка нами акцента на формирование компетентности у студентов педагогических вузов требует исследования именно того исторического периода, когда: а) педагогические вузы функционировали в современном виде; б) в научно-педагогическом обороте закрепилась терминология компетентност-ного подхода и началась его методологическая разработка. В связи с этим, мы определяем исходную точку генезиса исследуемой нами проблемы началом 70-х гг. XX в. – периодом, когда в США появились первые публикации, раскрывающие проблемы использования феномена компетентности в теории и практике обучения (особенно обучения языку). Несмотря на то, что к началу 70-х гг. термин «компетентность» уже был введен в научный оборот (это было сделано С. Дейли, Р. Уайтом, Н. Хомским и др.), именно с обозначенного нами периода началось его активное распространение, что можно рассматривать как начало становления компетентностной пара- дигмы образования. Кроме того, к этому периоду уже сложилась государственная система педагогического образования и организация работы вузов приобрела современный вид. Отметим, что весь предыдущий период исторического развития образовательной сферы нами рассматривается как подготовительный, в рамках которого сложился целый ряд социально-педагогических предпосылок, определивших возможности для становления исследуемой проблемы. В частности, к началу 70-х гг. XX в.:

-

• в России и за рубежом был накоплен богатый опыт подготовки педагогических кадров в соответствии с квалификационными требованиями;

-

• сформировалась и устойчиво функционировала государственная система профессиональной подготовки будущих учителей;

-

• проблема качества высшего педагогического образования стала приоритетной, в связи с чем усилились поиски оптимальных способов профессиональной подготовки будущих учителей и сложились предпосылки для принципиальной восприимчивости идей компетентностного подхода.

Далее: зафиксируем единицу изучаемого исторического процесса. Как известно, для выявления этапов исторического развития любого процесса необходимо определить основную единицу генезиса, характеристика которой позволит выявить не только внутреннее содержание каждого периода, но и укажет, как ее качественное изменение детерминирует переход к следующему этапу. Для предмета нашего исследования такой основной единицей – показателем смены периодов – нами выбрано проявление научно-педагогического интереса к целенаправленному формированию коммуникативно-управленческой компетентности у студентов педагогических вузов.

Третья задача: рассмотрим содержательное наполнение этапов развития исследуемой нами проблемы. Прежде всего, отметим, что выбранная нами проблема, является комплексной, и требует при характеристике каждого этапа ее становления рассмотрения сразу нескольких ключевых аспектов. Это:

во-первых, становление системы профессионального образования будущих учителей;

во-вторых, эволюция идей компетентност-ного подхода в образовании;

в-третьих, становление теории управления и ее распространение на образовательную сферу;

в-четвертых, развитие проблемы коммуникации в условиях педагогического образования;

в-пятых, изменения в процедурах формирования профессиональной компетентности у студентов педагогических вузов.

Рассмотрев в комплексе каждый из указанных аспектов, мы сможем дать полную характеристику становления выбранной нами проблемы. При этом мы будем говорить о становлении данной проблемы в условиях и российского и казахстанского образования. Длительное время существования наших стран в общих границах (до 1990 г. XX в.), а также плотное сотрудничество в постсоветский период, сделало практически идентичными системы профессиональной подготовки педагогов в Российской Федерации и Республике Казахстан, но, тем не менее, уникальный путь развития каждого государства с течением времени все сильнее проявляет специфику педагогического образования, что особенно прослеживается в последние годы.

Четвертая задача состоит в необходимости определения дат смены пе-риодов. Учитывая вышеизложенное, в генезисе проблемы формирования коммуникативно-управленческой компетентности у студентов педагогических вузов, мы выделяем следующие этапы:

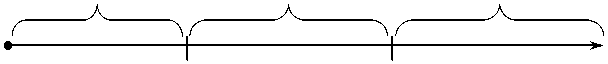

I этап – с начала 70-х до начала 90-х гг. XX в.; II этап – 90-е гг. XX в.; III этап – с начала XXI в. до настоящего времени.

Знаковые события, определившие смену указанных периодов, отражены нами на рис. 1, с. 100. Рассмотрим более подробно каждый этап.

Историография проблемы формирования коммуникативно-управленческой компетентности у студентов педагогических вузов

Первый период

Второй период

Третий период

1990 г .

начало XXI в.

1973 г .

Публикация статьи Д. МакКлеланда «Тестировать компетентность, а не интеллект». Начало становления компетен-тностной парадигмы образования

Выход первого отечественного издания, связанного с компетентностным подходом

Появление первых диссертационных исследований по проблеме формирования профессиональной компетентности у будущих учителей

Рис. 1. Смена периодов развития проблемы формирования коммуникативно-управленческой компетентности у студентов педагогических вузов

Р.С. Сеитова

I этап – с начала 70-х до начала 90-х гг. XX в . Характеризуя социаль-ную обстановку данного периода, отметим, что к началу 70-х гг. Казахская ССР входила в состав Советского союза в статусе союзной республики, а значит имела общую со всей страной идеологию и аналогичную систему педагогического образования. В СССР к этому времени уже сложилась и устойчиво функционировала система высшего педагогического образования. Страна восстановилась после Великой отечественной войны, прошел период «хрущевской оттепели» и начался этап, который сегодня называют «застоем». Общие для всей страны застойные тенденции коснулись и вышей школы: Советский союз стал постепенно утрачивать лидирующие позиции в сфере высшего образования, которые он занимал до середины 60-х гг.

Правительством страны принимаются постановления, призванные улучшить сложившуюся ситуацию. В частности, в 1972 г. выходит постановление ЦК КПСС, Совета Министров «О мерах по дальнейшему совершенствованию высшего образования в стране», в 1978 г. – «О повышении эффективности научно-исследовательской работы в высших учебных заведениях», в 1987 г. – «О мерах по улучшению подготовки и использованию научно-педагогических и научных кадров», «О мерах по коренному улучшению качества подготовки и использования специалистов с высшим образованием в народном хозяйстве» и др. Осознавая опасность дальнейшей деградации и усиления кризиса в системе образования, в стране предпринимаются активные попытки повышения качества профессиональной подготовки, определения путей и средств ее оптимального осуществления, упорядочения содержания образования, совершенствования учебных планов и программ, подготовки методико-дидактического обеспечения, совершенствования порядка подготовки научных кадров высшей квалификации – кандидатов и докторов наук.

Чрезвычайно значимой для становления нашей проблемы тенденцией в рассматриваемый период стала гуманитаризация образования. Хотя она и проявлялась в жестких рамках господствующей идеологии, сама возмож-ность развития общественных дисциплин позволила педагогике приобрести новый полноценный статус, заявить о своих проблемах и решать их наравне с традиционными науками, что объясняет начавшийся рост количества исследований в области профессионального педагогического образования.

Несмотря на появившиеся возможности и активизацию поисков путей повышения качества профессиональной подготовки студентов педагогиче-ских вузов, о коммуникативно-управленческой компетентности говорить было пока еще рано. В этот период в США только появляются первые работы, в которых обосновывается место и значение компетентности для образования.

В 1973 г. выходит одна из первых на эту тему статья Д. Мак-Клеланда «Тестировать компетентность, а не интеллект». Идеи, изложенные этим автором, быстро нашли сторонников, и компетентностный подход начал распространяться и реализовываться в образовательных системах разных стран (Великобритании, Германии, Франции и др.). В Великобритании, например, уже с 1986 г. он получил официальную поддержку правительства, его концепция была положена в основу национальной системы квалификационных стандартов. Педагоги СССР пока не пользовались идеями компетентностно-го подхода и не проецировали зарубежный опыт его реализации на советскую высшую школу. Однако было бы неверным утверждать, что в отечественном образовании не решалась проблема комплексного подхода к описанию и достижению результатов профессиональной подготовки. Так, в этот период в нашей стране возобновляется разработка про-фессиограмм, которая была свернута после выхода постановления ЦК ВКП (б) «О педологических извращениях в системе Наркомпросов» от 4 июня 1936 г., вводятся новые квалификационные характеристики специалистов, формируется фонд комплексных квалификационных заданий. Все это способствовало созданию условий для плавного перехода в дальнейшем к компетентностно-ориен-тированному образованию.

В рассматриваемый период в работах американских социолингвистов появляется термин «коммуникативная компетенция». Значительный вклад в его разработку внес Д. Хаймс, который одним из первых указал на то, что речевая деятельность как предмет обучения значительно шире умений грамматически верно строить высказывание. Он включил в понятие «компетенция» наряду с лингвистическими умениями необходимые для речепроизводства и понимания когнитивные, психологические и социокультурные умения.

В нашей стране, в отличие от США, коммуникативная компетентность не рассматривалась учеными и практиками образования как важный феномен, требующий целенаправленного формирования у будущих специалистов. Во-первых, сам компетентностный подход еще не занял своего места в структуре научнопедагогического знания, а во-вторых, профессиональная подготовка к коммуникативной деятельности в Советском союзе не осуществлялась повсеместно (исключение составляла только подготовка специалистов по массовой коммуникации и работников партийного аппарата в специально созданной для этого в 1946 г. Высшей партийной школе). В свою очередь в западных странах уже долгое время функционировала Национальная коммуникационная ассоциация (National Communication Association), созданная преподавателями английского языка еще в начале XX в.; в школах, университетах и колледжах было введено обучение основам публичного выступления, а образовательный процесс обогащен обязательными дебатами и групповыми дискуссиями. В отечественном же образовании коммуникативная подготовка будущего учителя или другого специалиста не имела такого статуса и в рассматриваемый период не представляла существенного интереса для педагогической науки.

Управленческая составляющая готовности будущего специалиста, в том числе и педагога, в данный период также не была предметом специальных исследований. Объективной причиной недостатка интереса к управле-нию вообще, и к подготовке к управленческой деятельности, в частности, является, прежде всего, полное отсутствие рыночных отношений и слабое развитие теории управления. Несмотря на имеющиеся к этому времени исследования отечественных ученых А.А. Богданова, Н.А. Витке, А.К. Гастева, Ф.Р. Дунаевского, О.А. Ерманского, Л.М. Керженцева, Е.Ф. Розмирович и др. в данном направлении наблюдалось колоссальное отставание нашей страны от стран Западной Европы и США. Тем не менее, прогрессивными педагогами

Историография проблемы формирования коммуникативно-управленческой компетентности у студентов педагогических вузов

Р.С. Сеитова

высказывалась мысль о необходимости управления на разных уровнях системы образования (общегосударственном уровне, уровне образовательного учреждения, его структурного подразделения и отдельного преподавателя). Отечественными учеными рассматривались вопросы о значении, сути, процедурах управления в индивидуальной педагогической деятельности. Более того, широкое распространение идея управления в образовании получила благодаря научным исследованиям И. Ансоффа, Э. Мэйо, Г. Фай-оля и др. в области прикладного менеджмента. Наиболее значимыми оказались решение вопросов администрирования, обоснования принятия управленческого решения, разработки принципов сотрудничества в групповой деятельности, стимулирования работы персонала, становления организационной культуры и т.д.

Развитие общей теории менеджмента привлекало внимание отечественных педагогов, которые пытались перенести определенные ее положения на область отечественного образования. У истоков этого направления стояли В.Н. Антонов, Ю.А. Конаржевский, Н.В. Силкина, Н.Ф. Талызина, П.И. Третьяков, Т.И. Шамова и др. Использование аппарата общей теории менеджмента для решения проблем в профессиональном образовании, привело со временем к проведению первых комплексных научно-педагогических исследований, касающихся управленческой деятельности отдельного преподавателя с целью повышения результативности учебно-воспитательного процесса. Начали появляться диссертационные исследования, освещающие вопросы управления и его влияния на эффективность образования в вузе (А.М. Дикунов, А.В. Кирпичук, Г.И. Макарова, И.И. Тихонов и др.).

Итак, все вышеизложенное позволяет утверждать, что исследуемая нами проблема в данный период просто не могла быть осознана и поставлена педагогическим сообществом в силу отсутствия социального заказа и понимания обществом и государством прямой зависимости от ее научного решения стабильности профессиональной подготовки студентов педагогических вузов и качества их будущей профессиональной деятельности.

Таким образом, первый период развития исследуемой нами проблемы характеризовался, во-первых, стабилизацией функционирования системы высшего педагогического образования; во-вторых, началом формирования компетентностно-го подхода в западных странах; в-третьих, недостаточностью общепедагогического интереса к управленческой и коммуникативной подготовке будущих учителей; в-четвертых, отсутствием социального заказа на формирование у студентов педагогических вузов профессиональной компетентности вообще, и коммуникативно-управленческой компетентности, в частности.

II этап – 90-е гг. XX в. Начало данного этапа совпало с проведением коренных преобразований в государственном устройстве Советского Союза: изменился его статус, начался переход к рыночной экономике, произошел распад СССР. В 1990 г. Казахская ССР провозгласила о своем суверенитете, а с 1991 г. – стала независимым государством (Республикой Казахстан).

Безусловно, распад Советского союза не мог не вызвать деструктивных процессов как в общественно-политической, так и в профессионально-педагогической сфере. Однако следует признать, что высшая школа выстояла и, как отмечает в своем исследовании Д.А. Федосов [5], быстрее других сфер общества начала выходить из кризиса.

Поставленная перед педагогическим образованием задача повышения качества профессиональной подготовки будущего учителя в этот период воспринималась высшей школой и как стратегический целевой ориентир и как единственный способ противостоять кризисным разрушениям и сохранить свою структурно-институциональную самостоятельность.

Основная сложность заключалась именно в том, что решение этой задачи происходило на фоне нейтрализации общегосударственных проблем и преодоления кризисных явлений. В самую сложную первую пятилетку 90-х гг., показавшую катастрофическое положение высшей школы, в Российской Федерации был принят Закон «Об образовании», а в 1999 г. аналогичный закон вступил в силу и в Республике Казахстан. Эти законы определяли новые принципы государственной политики (демократизация, плюрализм, многоукладность, вариативность, народность, открытость, гуманитаризация, дифференциация, непрерывность и др.), а также условия функционирования системы образования, требования к результатам подготовки и др. В 1996 г. в России был принят еще и Закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», который регламентировал новые правила работы российских вузов.

Важнейшим итогом реформ начала 90-х гг. XX в. оказалось струк-турное изменение системы высшего профессионального образования, которое выразилось в появлении негосударственных образовательных учреждений. В отличие от других направлений подготовки, педагогическое образование в этом отношении не претерпело серьезных изменений, тем не менее некоторое количество частных педагогических вузов все же было открыто. Так, негосударственный сектор педагогического образования в России был представлен Институтом специальной педагогики и психологии в Санкт-Петербурге, открытым в 1993 г., Академией социального образования в Казани, работающей с 1993 г., Институтом психологии и педагогики в Москве, начавшим подготовку педагогов с 1995 г. и др. В Республике Казахстан негосударственные педагогические вузы были открыты в Алмате (Алма-тинский университет непрерывного образования), Астане (Евразийский гу-манитарный институт), Шымкенте (Шымкентский со- циально-педагогический университет) и других городах.

Таким образом, система профессионального образования в целом, и педагогического образования в частности, в данный период претерпела серьезные изменения, а введение государственных образовательных стандартов стало первым шагом к компетентностно-ориентирован-ному образованию.

На международном уровне проблема формирования компетентности в этот период находит свое отражение в материалах ЮНЕСКО, где очерчивается круг компетенций, которые должны рассматриваться всеми как желаемый результат образовательного процесса. В частности, в докладе международной комиссии по образованию для XXI в. «Образование: сокрытое сокровище» (Learning: The Treasure Within) Ж. Делор определил основные, глобальные компетентности, сформулировав стратегические основы образования: научиться познавать, научиться делать, научиться жить вместе, учиться жить [2, с. 3–4]. В 1996 г. на симпозиуме в Берне по программе Совета Европы было введено новое понятие – «ключевые компетенции». При этом ученые (Ж. Делор, Г. Халаж, В. Хутмахер и др.) сошлись во мнении, что их формирование се-годня нужно рассматривать как ответ на вызовы общеевропейского развития.

На постсоветском пространстве целенаправленное распространение компе-тентностного подхода началось после публикации в 1990 г. книги Н.В. Кузьминой «Профессионализм личности преподавателя и мастера производственного обучения», где компетентность рассматривается как свойство личности. Дальнейшее развитие идей компетентностного подхода было осуществлено в работах

А.К. Марковой, Л.М. Митиной, И.А. Зимней, Л.А. Петровской и др. Усилия этих и других исследователей в продвижении и обосновании компетентностного подхода со временем были подкреплены общегосударственной ориентацией на повыше-

Историография проблемы формирования коммуникативно-управленческой компетентности у студентов педагогических вузов

Р.С. Сеитова

ние качества профессионального педагогического образования и поиск путей его обеспечения.

Анализ проводимых в данный период исследований показал, что понятие компетентность уже приобрело устойчивый контекст использования и вошло в научно-педагогический оборот. Однако, несмотря на активное развитие компе-тентностного подхода наибольшее внимание ученые уделяли формированию у будущих учителей не компетентности, а ее отдельных составляющих. Так, например, появился ряд работ по формированию коммуникативных умений (Е.Е. Боровкова, В.А. Возчиков, Р.А. Коновалова и др.), коммуникативных способностей (Ю.В. Мрякина, В.В. Самарич и др.). В отношении управленческого направления, отметим, что к концу 90-х гг. чаще всего исследовалась проблема подготовки будущих учителей к управленческой деятельности (Т.М. Батарова, В.Г. Виноградский, А.В. Чернышова и др.). Поэтому когда с середины 90-х гг. XX в. стали появляться первые единичные исследования, посвященные формированию у студентов педагогических вузов различных видов профессиональной компетентности (М.И. Лукьянова, Т.Б. Руденко, С.Е. Шульгин и др.), в том числе и коммуникативной компетентности (О.Ю. Искандарова, Г.А. Кудрявцева и др.), то это, безусловно, следует признать главным достижением данного этапа, открывшим на основе исследовательского интереса к проблеме компетентности учителя новое научное направление в профессиональной педагогике.

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что к концу XX в. проблема формирования у будущих учителей профессиональной компетентности приобрела статус актуальной и значимой для профессионального образования. Несмотря на то, что в заявленном нами виде она еще не была сформулирована, не было законченных исследований по формированию у студентов педагогических вузов управленческой компетентности, тем не менее, к коммуникативной компетентности будущего педагога к этому времени уже возник научный интерес.

Таким образом, второй этап становления исследуемой нами проблемы характеризуется, во-первых, реформированием системы высшего профессионального образования, в том числе и педагогического образования, во-вторых, распространением компетентностного подхода, в-третьих, расширением исследований в области коммуникативной и управленческой подготовки будущих учителей, в-четвертых, появлением первых диссертационных работ по проблеме формирования коммуникативной компетентности у студентов педагогических вузов.

III этап – с начала XXI в. до настоящего времени. Характеризуя в целом данный период, следует отметить, что он отличается бурным экономическим и научно-техническим прогрессом, как в Российской Федерации, так и в Республике Казахстан.

В сфере высшего педагогического образования обоих государств усиливаются поиски путей повышения качества образования, вводятся стандарты нового поколения. О необходимости формирования профессиональной компетентности уже говорится практически со всех трибун. Так, например, в принятой в 2002 г. Концепции модернизации российского образования на период до 2010 г. говорится, что «основная цель профессионального образования – подготовка квалифицированного работника, конкурентоспособного, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией» [4, с. 10]. О формировании «профессионально-компетентной личности, конкурентоспо-собного специалиста, способного самостоятельно и творчески решать профессиональные задачи, осознавать личностную и общественную значимость профессиональной деятельности, нести ответственность за ее результаты» идет речь и в Государственной программе развития образования в Республике Казахстан на 2005–2010 гг. [1].

Знаковым событием данного периода явилась инициация интеграционных процессов России и Казахстана в Европейское образовательное пространство. Привлекательность единения Европы в области образования и принятие Россией и Казахстаном Болонской декларации, было вызванной открывающимися возможностями, основными среди которых являются: 1) введение общепонятных, сравнимых квалификаций в области высшего образования; 2) переход на двухступенчатую систему высшего образования (бакалавриат — магистратура); 3) введение оценки трудоемкости (курсов, программ, нагрузки) в терминах зачетных единиц и отражение учебной программы в приложении к диплому, образец которого разработан ЮНЕСКО; 4) повышение мобильности студентов, преподавателей и административноуправленческого персонала; 5) обеспечение необходимого качества высшего образования, взаимное признание квалификаций и соответствующих документов в области высшего образования; 6) обеспечение автономности вузов; 7) введение аспирантуры в общую систему высшего образования (в качестве третьего уровня); 8) придание «европейского измерения» высшему образованию (его ориентация на общеевропейские ценности) и повышение привлекательности, конкурентоспособности европейского образования; 9) реализация социальной роли высшего образования, его доступность; 10) развитие системы дополнительного образования (так называемое «образование в течение всей жизни»).

Присоединение наших стран к Болонской декларации потребовало создания единой системы учета учебных достижений в категориях компетентностной парадигмы, перехода к двухуровневой системе подготовки педагогических кадров. Инициативу правительства по подписанию Болонской декларации и Лиссабонской конвенции поддержали ведущие вузы и России (Санкт-Петербургский государственный университет, Московский го- сударственный университет, Российский университет дружбы народов, МГТУ им. Н.Э. Баумана и др.), и Республики Казахстан (Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, Таразский государственный университет им. М.Х. Дулати и др.).

Столь серьезные изменения в организации и содержании профессио-нального образования привели к возникновению объективной необходимости исследования феномена профессиональной компетентности, поскольку теперь весь процесс подготовки специалистов должен был строиться на компетентностной основе. В результате компетентностная парадигма приобрела официальный статус и возникло новое исследовательское направление, в рамках которого стали изучаться сущностные особенности профессиональной компетентности, ее состав и структура, но самое главное – вопросы эффективного формирования в условиях вуза. Существенным для нас является тот факт, что в первую очередь эти проблемы начали рассматриваться учеными именно в отношении процессов подготовки педагогических кадров.

Профессиональная компетентность становится предметом целого ряда комплексных исследований. Детально изучаются ее отдельные виды. В частности, в данный период, когда коммуникативная и управленческая подготовка признаются обязательными компонентами современного педагога-профессионала, начали активно разрабатываться соответствующие направления. Причем это уже не отдельные единичные исследования, а научные школы, реализующие комплексный подход к решению проблемы.

Так, например, проблема формирования у студентов педагогических вузов коммуникативной компетентности исследована в работах Р.С. Арефьева, Н.Л. Гимпель, Я.Л. Горшениной, А.В. Дубакова, В.Ф. Жеребкиной, Л.Ю. Ивановой, С.В. Курашевой, Э.Б. Соловьевой, Е.В. Чел-пановой, С.А. Шатровой, О.В. Яков-

Историография проблемы формирования коммуникативно-управленческой компетентности у студентов педагогических вузов

левойидр.Проблемеформированияубуду-щих педагоговуправленческойкомпетент-ности посвящены исследования К.А. Баженовой, Е.Ю. Зиминой, Л.Г. Киселевой, И.Г. Корнеевой, И.А. Коробейниковой, С.Ц. Нимбуевой, В.В. Тарасенко и др.

В ходе анализа имеющихся к настоящему времени исследований нам удалось обнаружить только одну работу, в которой идет речь непосредственно о коммуникативно-управленческой компетентности [3], но это психологическое исследование и посвящено оно тренинговой работе с топ-менеджерами предприятий, а не с будущими учителями. Вышеизложенное позволяет нам утверждать, что выбранное нами направление еще слабоизучено, и перед нами достаточно большой круг нерешенных проблем.

В частности:

-

• не упорядочена терминологическая база данной проблемы;

-

• не определено содержание и специфика коммуникативно-управленческой компетентности;

-

• не разработана педагогическая система, позволяющая формировать коммуникативно-управленческую компетентность у студентов педагогически вузов;

-

• не выявлены принципы реализации этой системы;

-

• не определены этапы, методы, формы, средства формирования коммуникативно-управленческой компетентности;

-

• не установлены условия эффективного формирования коммуникативно-управленческой компетентности у студентов педагогических вузов и др.

А между тем, современный педагог должен уметь и устанавливать коммуникативное взаимодействие и реализовывать продуктивное управление образовательным процессом, деятельностью его субъектов. Поэтому обеспечение диалектического единства коммуникативной и управленческой готовности мы видим в целенаправленном формировании у студентов педагогических вузов коммуникативно-управленческой компетентности – специфического вида компетентности профессиональной, позволяющей решать управленческие задачи с привлечением средств эффективной коммуникации. Отметим, что третий этап становления исследуемой нами проблемы характеризуется, во-первых, реформированием системы высшего педагогического образования в направлении требований Болонских соглашений, во-вторых, официальным закреплением компетент-ностной парадигмы как стратегической основы профессиональной подготовки, в-третьих, расширением исследований в области формирования коммуникативной и управленческой компетентности студентов педагогических вузов.

Таким образом, проведение историографического анализа показало, что выбранная нами проблема является значимой для современного этапа развития теории профессионального образования и требует исследования в теоретическом и экспериментально-практическом направлениях.

Список литературы Историография проблемы формирования коммуникативно-управленческой компетентности у студентов педагогических вузов

- Государственная программа развития образования в Республике Казахстан на 2005-2010 гг.//«Казахстанская правда» от 16 октября 2004 г. № 237.

- Делор Ж. Образование: сокрытое сокровище. -Париж: UNESCO, 1996. -31 с.

- Дубов С.И. Развитие коммуникативно-управленческой компетентности руководителей в условиях тренингового воздействия: Дис.... канд. психол. наук. -М., 2003. -157 с.

- Концепция модернизации российского образования на период до 2010 г.//Стандарты и мониторинг в образовании. 2002. № 1. С. 3-16.

- Федосов Д.А. Высшая школа России 90-х годов XX в.: Дис. … канд. ист. наук. -М., 2007. -175 с.

- Яковлева Н.О. Историография научной проблемы как результат историко-педагогического анализа//Современная высшая школа: инновационный аспект. № 4. 2009. -С. 60-66.

- State programme of education development in the Republic of Kazakhstan for 2005-2010//'Kazakhstanskaia pravda', 16 October. 2004. No 237.

- Delors J. Education: Learning the Treasure. -Paris, UNESCO, 1996. -31 p.

- Dubov S.I. Developing the communi-cation and management competence of administrators in the training situation: Diss … Cand. Sci. (Psychology). -M., 2003. -157 p.

- Concept of modernizing Russian education for the period till 2010//Standarty I monitoring v obrazovanii, 2002. No 1. Рp. 3-16.

- Fedosov D.A. Russian Higher school in 1990s: Diss … Cand. Sci (History). -M., 2007. -175 p.

- Yakovleva N.O. Historiography of research problem as a result of historical and pedagogical analysis//Contemporary Higher Education: Innovative Aspects. 2009. No 4. Рp. 60-66.