Историософия архимандрита Константина (Зайцева)

Автор: Даренский Виталий Юрьевич

Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald

Рубрика: Памятные даты России. К 100-летию русского исхода (1920-2020)

Статья в выпуске: 4 (7), 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье дается краткий анализ основных проблем философии истории архим. Константина (Зайцева) как уникального феномена строго воцерковленной русской историософской мысли. Рассматриваются три главные смысловые «узла» его концепции: 1) Россия как феномен мiровой истории; 2) причины русской катастрофы ХХ в.; 3) мiр на пороге Апокалипсиса. Данный тип историософии оценивается как четкое следование библейскому Откровению и святоотеческой мысли в сфере исторического мышления. Для современного сознания такое понимание истории требует особого усилия.

Архим. константин (зайцев), историософия, Россия, конец истории, конец мiра

Короткий адрес: https://sciup.org/140294791

IDR: 140294791 | УДК: 930.1+1(091)(470) | DOI: 10.47132/2588-0276_2021_4_75

Текст научной статьи Историософия архимандрита Константина (Зайцева)

Историческая Россия есть и конец Истории… Историческая Россия замыкает Историю: так мыслит Церковь, земным телом которой была Историческая Россия. Продление Истории есть проблема восстановления России.

Архимандрит Константин (Зайцев)

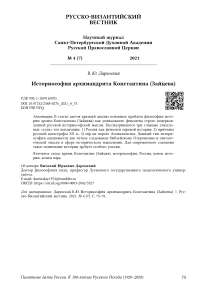

Архимандрит Константин (в міру Зайцев Кирилл Иосифович) (28.03.1887–

26.11.1975), — один из выдающихся,

мыслителей Русского Зарубежья, клирик Джорданвиллского СвятоТроицкого монастыря. В 2020 г. был издан труд современного православного мыслителя и публициста М. В. Назарова «Миссия русской эмиграции. (На фоне катаклизмов ХХ века)». Эпиграфом к нему автор взял слова архим. Константина (Зайцева) из его книги «Чудо русской истории»: «Мы, эмигранты, предельно осведомлены о том, что происходит в мiре. Мы знаем все, что доступно знанию человека. Нам открыто Откровение Божие, насколько оно вообще открыто человеку. Мы знаем, что мiр имел и что он потерял. Мы знаем, что мiр идет к своему концу. Мы знаем, в чем спасение мiра. Знаем то, что кроме нас в полной мере никто знать не может. В этом наша помазанность, возлагающая на нас „подвиг Русскости“»1. Эти слова в максимальной степени концентрируют в себе главную суть того духовного опыта и интеллектуального подвига, который совершило Русское Зарубежье в ХХ в.

Архим. Константин, а также целый ряд других великих мыслителей Русского Зарубежья оставили но до сих пор не оцененных по достоинству

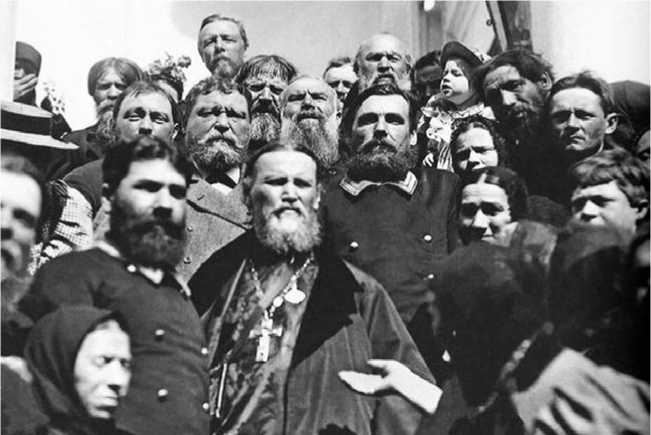

Архимандрит Константин (Зайцев) в Джорданвилле

ценнейшие прозрения о сути катастрофических

событий, происходящих в мире и в ХХ в. обернувших историю лицом к Апокалипсису. Такие прозрения мог дать только русский православный народ и, особенно, та его часть, которая увидела прообраз и сам лик грядущего антихриста в большевизме. Своим глубоким пониманием миссии России как всемірного «удерживающего»

и предапокалиптического состояния современного мира архим. Константин являет образец выполнения русской эмиграцией ее духовной миссии по спасению Отечества. Цель данной статьи состоит в кратком анализе основных проблем философии истории архим. Константина (Зайцева) как уникального феномена строго воцерков-ленной русской историософской мысли.

До настоящего времени, к сожалению, это ценнейшее явление истории русской мысли почти не рассматривалась: можно упомянуть лишь статьи ознакомительного

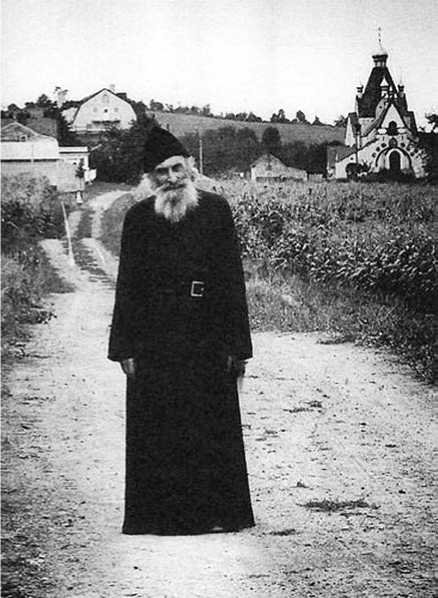

Приходской совет шанхайского кафедрального собора Пресвятой Богородицы «Споручница грешных». В центре — архиеп. Иоанн (Максимович), в первом ряду крайний слева — иерей Кирилл Зайцев. Шанхай, 1940-е гг.

характера П. Иванова, А. Н. Кашеварова и С. В. Фомина2, а также уже названную работу М. В. Назарова. Кроме того, на сегодняшний день существуют два ценных издания работ архим. Константина — «Вернуться в Россию: избранные статьи, 1923–1968» (2010) и «Подвиг православной русскости» (2020)3. Однако требуют переиздания и такие его важные, но почти ныне забытые книги, как «Лекции по истории русской словесности» (в 2-х т.), «Пастырское богословие», «И. А. Бунин», «К познанию Православия», «Православная Церковь в Советском Союзе», «Оглашеннии, изыдите», «Киевская Русь», «Памяти последнего Царя», «Памяти последнего Патриарха», «Черты личности и жизни митр. Филарета Московского» и др., которые могли бы составить собрание его сочинений в нескольких томах.

Архим. Константин начинал свой путь как светский ученый — сначала правовед, а затем как историк и литературовед. С 1912 г. преподавал право в Петербургском университете. Некоторое время служил в Первом департаменте Сената по ведомству земледелия и землеустройств. Участвовал в Белом движении на юге России. Эмигрировал с армией генерала П. Н. Врангеля из Крыма. В Праге был приват-доцентом на юридическом факультете, затем в Париже в 1928–1933 гг. редактировал газеты «Возрождение» и «Россия и славянство» по приглашению П. Б. Струве. В 1936–1938 гг. — профессор русского Харбинского университета. В Маньчжурии за протест против принуждения японцами русских поклоняться языческой богине Аматэрасу был выслан в Русскую Духовную Миссию в Китае. (Чудо Божие свершилось в том, что он не был выслан в СССР на верную гибель.) После кончины его супруги в 1945 г. рукоположен во священника, служил в Циндао и Шанхае.

В 1949 г. бежал из коммунистического Китая в США, в СвятоТроицкий джорданвиллский мо-

Крест на могиле отца Константина на кладбище Свято-Троицкого монастыре в Джорданвилле

настырь, где преподавал догматическое богословие, историю русской словесности и пастырское богословие в духовной семинарии, переписывался с И. А. Ильиным. В 1949 г. пострижен в монашество

с именем Константин, а в 1954 г. возведен в сан

архимандрита. Архиеп. Виталий (Максименко) — выдающийся деятель православного просвещения, бывший настоятель Почаевской Лавры — в своем слове после

пострига указал, что изменение имени зовет новопостриженного к подражанию просветительной деятельности своего небесного покровителя. Такой просветительной деятельности отец Константин посвятил последние 25 лет своей жизни. В Джор-данвилле он редактировал журналы «Православная Русь», «Православная жизнь» и «Православный путь», где почти в каждом номере публиковались его статьи. Сборник этих статей «Чудо русской истории» увидел свет в 1970 г.4; эта книга затем «подпольно», но широко ходила по рукам верующих в СССР в сотнях машинописных перепечаток. После выхода «Чуда» отец Константин написал еще ряд важных итоговых статей.

Скончался архим. Константин 13/26 ноября 1975 г., в день памяти свт. Иоанна Златоуста, и был похоронен на кладбище СвятоТроицкого монастыря в Джорданвилле.

Историософия архим. Константина (Зайцева) широка по охвату своего проблемного материала, поскольку автор относился к типу мыслителей-эрудитов и имел разносторонние интересы. Но в содержатель-

ном плане можно выделить три главные смысловые «узла» его концепции: 1) Россия как феномен мiровой истории; 2) причины

АРХИМАНДРИТЪ КОИСТАМТИНЪ.

ЧУДО РУССКОЙ ИСТОР1И

Сборника статгй, раскрывающих^ промысаителыюе i на моек Историческое PoccIk, олубаикоааиныхъ вх Зарубежно» Росс1и м п<кдИи« даалмжпмбтй.

Тгпо»#4ф1л пя" 1u.-ex ne-4#iu»*rw ИЫу Trinity Monaelery. JccdanTllle. N. Y.

Титульный лист первого издания «Чуда русской истории»

4 Архимандритъ Константинъ . Чудо Русской исторіи. Сборникъ статей, раскрывающихъ про-мыслительное значеніе Исторической Россіи, опубликованныхъ въ Зарубежной Россіи за по-слѣднее двадцатилѣтіе. Jordanville: Типографія преп. Іова Почаевскаго. Holy Trinity Monastery, 1970. 316 с.

русской катастрофы ХХ в.; 3) мiр на пороге Апокалипсиса. Далее кратко рассмотрим каждый из них.

Само возникновение России, ее историю и ее мировую миссию архим. Константин рассматривает как чудо , придавая этому слову философский смысл, позволяющий понять самое существенное в русской истории. Он писал: «Возникает Россия. В чем задача ее? Завоевать мир? Исполнить жизнь земными благами? Нет! Своим сделать святое чужое, всецело своим, вот что признала своим назначением Россия, тем оправдав избранничество свое. <…> Стоило же русским взяться за что самим — разительно самобытным становилось все, даже в области слова и мысли, где обычно оригинальность дается долгой культурой <…> „Росиа“! То — имя греческой митрополии, обнимавшей наше отечество. Формально этим исчерпывалось его единство: рассыпанной <…> была Русь, целостность обретая только в церковном самосознании. Лампада, возженная игуменом Даниилом у Гроба Господня „от всей Русской Земли“, — вот символ русского единства, не нашедший еще выражения ни в государственном гербе, ни в национальном знамени»5. В этой формулировке объединены сразу несколько важнейших тезисов, необходимых для православного понимания русской истории и самого феномена России во всемирно-историческом процессе: 1) Россия есть совершенно особое явление во всемирно-историческом процессе, ей дана от Бога особая миссия хранения Православия; 2) Россия смогла исполнить это высшее предназначение благодаря духовным и творческим качествам русского народа; 3) онтологически Россия представляет собой сакральную общность православного народа, предстоящего Престолу Божию.

Важное достижение архим. Константина как историософа состоит именно расшифровке последнего положения — т. е. форм его воплощения в реальной исторической жизни. Ему принадлежит точная и глубокая формулировка сущности русского социального идеала, сформированного этой особой миссией России во всемирной истории.

Как писал русский философ Е. В. Спекторский, «у христианства есть свой социальный идеал. Как и все действительно великое, он очень прост и не должен выводиться путем замысловатых дедукций или диалектических любопрений. Сущность его состоит в том, что „на земле мир и в человецех благоволение“ обусловливаются „славою в вышних Богу“ <…> только тогда, когда люди соединяются во имя высшего метафизического начала, их соединение имеет характер подлинной общественности со всеми ее признаками — солидарностью, сотрудничеством, взаимопомощью, справедливым распределением духовных и материальных благ. Таков социальный смысл тех двух заповедей, любви к Богу и любви к ближнему, на которых утверждается весь закон (Мф 22:40)»6.

Таким образом, русский православный социальный идеал можно определить как агиократию, т. е. власть святынь. Агиократия — понятие, введенное П. И. Новгородцевым в его статье «Восстановление святынь» (1923). Слово «агиос» переводится с греческого как «святой», и этот термин означает социальный строй, в основе которого лежит реализация евангельских заповедей в исторической жизни народа. Понятие агиократии выражает не внешнюю форму социального устройства, но самый существенный, онтологический аспект социального идеала, свойственного русскому традиционному обществу. В любом традиционном обществе вообще социальный идеал связывается в первую очередь не с внешними — политическими и экономическими — формами жизни, а с нравственным состоянием общества. В цели этот идеал можно определить как всеобщее стремление к праведности — жизни по заповедям Божиим. Внешние формы организации социальной жизни при этом тоже важны, но уже второстепенны. В традиционном народном сознании понятие идеала всегда связывается с понятием праведности и святости.

И. Л. Солоневич создал гениальную концепцию русской «народной монархии» как исконной формы политической власти в России и показал, что ее главным основанием является евангельское воспитание народа. В России на протяжении многих веков ее самостоятельного развития в допетровскую эпоху был реализован русский идеал народной монархии, основанной на народном самоуправлении и главенстве царя в первую очередь в его религиозном статусе — как помазанника Божиего, несшего особую ответственность перед Богом за свой народ. Почитание народом царя поэтому было в первую очередь не политическим, а нравственным отношением и являлось признаком праведности народа. Однако позже, в послепетровскую эпоху, когда появилось «образованное сословие», данный идеал стал непонятен для этих людей, мысливших по европейскому шаблону: «Моральные религиозные основы русского государственного строительства эта „наука“ пыталась уложить в термины европейской государственной юриспруденции. И с точки зрения государственного права — в истории Московской и даже Петербургской империи ничего нельзя было понять; русская наука ничего и не поняла. В „возлюби ближнего своего, как самого себя“ никакого места для юриспруденции нет. А именно на этой православной тенденции и строилась русская государственность. Как можно втиснуть любовь в параграфы какого бы то ни было договора?»7

Русский народ стал способен на это благодаря своим качествам, воспитанным Православием. Первым из таких качеств было жертвование социальным эгоизмом ради полноты нравственной и духовной свободы служения Руси как защитнице истинной веры. Вот как пишет об этом архим. Константин: «Все, и властвующие и подвластные, разнствуют лишь формами зависимости — будь то „служба“ властвующих или „тягло“ подвластных. Никто не скажет: это — мое и действую я по моему личному праву. Не представимо то для Московской Руси, и в этом все равны — и селянин, и купец, и промышленник, и боярин, и даже владетельный князь, способный поспорить о родовитости с Царем. О распределении благ спорить можно, и тут действуют обычные формы гражданского оборота и обмена, как и обычные формы судебного разбирательства. Но обладание благом не есть личное право, а есть основание для несения обязанности — и все разнятся лишь формой и объемом таковых, в системе всеобщего тягла и всеобщей службы. Знаем мы один образ отстаивания своего „права“: это когда нарушалось „место“ в несении службы. Но и тут отстаивалась служилая честь, а никак не личное право. <…> Московская Русь вынуждена была сплавиться в монолит обязательной службы и обязательного тягла: только такой Русь могла — быть»8.

В свою очередь, такой строй жизни стал основой для осуществления принципа симфонии светской и духовной властей. Архим. Константин отмечал: «„Симфония“, которая Царя и Церковь сливала в гармоническое единство, распространялась на все народно-государственное бытие, делая тем самым всю совокупность повинностных обязанностей, охватывавших население, системой послушаний, поддающихся пониманию в своей истинной сущности в свете только одного сопоставления: с монастырем! Нес ли кто тягло, нес ли кто службу, т. е. выполнял ли кто повинность чисто исполнительного характера, или получал задание проявлять ту или иную форму власти, все едино: пред Богом и Царем выполнял каждый беззаветно свое всежизнен-ное „послушание“, будучи движим сознанием чего-то неизмеримо большего, чем все то, что может быть выражено в терминах общественно-государственных»9.

Отец Константин писал о том, что идеал Святой Руси отражал подлинное бытие народа — ту особую глубину воцерковления всех сторон жизни, которая не имела аналогов на Западе. Архим. Константин говорит о монастыре как учителе жизни в Московской Руси, средоточии и образце всего социального бытия, определявшего самый глубинный характер народа: «Святая Русь! Случайно разве то, что вся она от царских палат до крестьянской избы была подобием монастыря!.. Можно быть уверенным, что если бы мы обладали документацией, столь же обстоятельно раскрывающей нам жизнь простых людей тех же веков, сводка их дала бы нам подобную же картину жизни, устремленную духовным взором к идеалу монастырского устава»10.

Этот тезис находит подтверждение и у современных академических авторов. Так, известный исследователь духовной культуры Московской Руси А. И. Клибанов писал: «Мир святости как самоценный определял пути развития духовной культуры древней и средневековой Руси вплоть до рубежа XV–XVI вв.»11.

Исторические источники того времени полностью подтверждают эти характеристики. Так, например, свт. Серафим (Соболев) в труде «Русская идеология» дает характеристику воцерковленности жизни в Московской Руси, опираясь на свидетельства «внешних наблюдателей», чужеземцев: «Иностранцы поражались церковностью Святой Руси и особенно ее благочестием. Внешний вид русского города и селения показывал, что религия — господствующая сила в стране. Иностранцы видели в городах множество богатых церквей и монастырей. Палаты князей и богатых людей украшались внутри на церковный лад <…>, на всех улицах стояли часовни, иконы в окладах, с зажженными свечами. Прохожие крестились перед каждою церковью и часовней, иные клали земные поклоны… Торжественные крестные ходы совершались весьма часто <…>. Многие посещали церковь каждый день. Мещане и купцы в городах ежедневно ходили к ранней литургии, а нередко и к поздней. Ежедневное посещение церкви входило даже и в придворный этикет <…>. Молитвы церковные были продолжительны в посты. Алексей Михайлович в Великий пост выстаивал службу церковную по четыре часа, полагал по 1500 поклонов и этим удивлял иностранцев. <…> Несмотря на всю трудность осуществления мирянами молитвенных правил, помещенных в Следованной Псалтири, эти правила они старались выполнять неуклонно. Каждый русский православный человек ежедневно вычитывал или выслушивал Псалтирь, весьма многие из них клали ежедневно до 1200 поклонов с молитвою Иисусовой. Молитву Господню, Богородицу и Символ веры читали по нескольку раз в день. Кроме того, они читали молитвы во всякое время за делом, чтобы не развлекаться суетными делами и помыслами <…>. Русские люди отличались особенно строгим воздержанием во дни Великого поста и в посты, которые налагались на них по поводу общественных или государственных бедствий. <…> Миряне в Великий пост питаются редькою, капустою и хреном, вареное едят в субботы и недели; от рыбы воздерживаются всячески, кроме Благовещения и недели Ваий. Благоговейнейше постят за грехи свои строже, один кусок хлеба съедая пополудни…“»12.

Приведенные свидетельства взяты из записок православных греков, которые с посольством посещали Россию. Еще более важно свидетельство папского посла, приехавшего на Русь специально для того, чтобы разведать возможность обращения ее в католичество, т. е. изначально настроенного к ней с предубеждением. Тем не менее иезуит Альберт Пигий в трактате «Новая Московия» (1523) в главе «О нравах и религии московитов» писал так: «Думается, они живут согласно Евангелию Христову лучше, чем мы. Ибо среди них великим и гнусным преступлением считается лгать и обманывать друг друга. О прелюбодеянии, разврате, распутстве слышно у них редко. Противоестественные пороки не известны вовсе. Ложные клятвы и богохульства для них неслыханное дело, но к Богу и святым они питают столько почтения, что перед знаком распятия, где бы им ни довелось его встретить, они благоговейно падают наземь. Причащаются часто, едва ли не всякий раз, когда собираются в церкви, но по своему обряду, т. е. квашеным хлебом и под обоими видами. <…> В их церквях нельзя увидеть ничего легкомысленного, ничего языческого, но все молятся, пав на лицо либо на коленях, до того благочестиво, что я частенько слышал, как родитель мой и многие другие почтенные люди, жившие бок о бок с московитами довольно долго, немало превозносили их праведность по сравнению с нашей»13. Стоит отметить, что есть сочинения того времени (XVI–XVII вв.), в которых иностранные авторы дают русским людям злобно-негативные характеристики. Однако анализ этих опусов показывает, что их авторы либо сознательно лгали, выполняя литературный заказ на русофобские тексты, который появился в Европе начиная с эпохи Ивана Грозного, либо просто не знали реального народа, поскольку жили только в Москве, среди людей, во всем старавшихся подражать Европе. Тем самым, описывая карикатурные черты русских людей, они лишь разоблачали местных «чужебесов».

Как отмечают исследователи, у русских в массовой народной среде было намного больше, чем у европейцев, распространено молитвенное обращение к Богу, Богородице и святым во всяких случаях жизни, которое верующий человек понимал не только как просьбу о помощи, но в первую очередь как просьбу направить свои действия во благо: «Одним из основных действий в народной религиозности было постоянное обращение к святому миру за получением благословения буквально на все, что делал или собирался делать человек. Полученное свыше благословение освящало и самого человека, и все его деяния. Выходя утром из дома, говорили: „Господи, Иисусе Христе, помилуй меня, Господи!“»14. Фактически молитвенные обращения у большинства русских людей становились «автоматической» частью речи, непрерывно воздействуя на сознание, что постоянно углубляло религиозное восприятие жизни.

Особую роль святых и монастырей в становлении не только русской культуры и сознания народа, но и самой государственности России отмечали все выдающиеся русские историки. Как пишет современный исследователь О. В. Кириченко, «в истории России и Русской Православной Церкви можно выделить два периода, когда подвижничество становилось общенародным явлением, когда сотни и тысячи людей устремлялись в пустыни, чтобы строить общежительные монастыри, отшельнические скиты и проводить там строгую „житийную“ жизнь в соответствии с высокими образцами древних христианских монастырей. Тогда возникали сотни новых обителей, монашеская жизнь становилась образцом для всего общества и на волне этого духовного единения и даже просветления рождались многие величественные явления. Первый такой этап пришелся на XIV–XV вв. и он был связан с созданием общежительных монастырей Северной Фиваиды. Волна духовного единения тогда способствовала русской этнической и политической консолидации. Появился русский народ и им созданное централизованное государство с монархом во главе. Подвижничество не исчезло в XVI и XVII вв., но исчез подвижнический общенародный дух, созидательный порыв, устремленный в первохристианскую эпоху»15.

Действительно, в «золотой век» русского подвижничества — времена св. Сергия Радонежского и освоения Русского Севера монахами — весь народ фактически представлял собой одну очень пассионарную религиозную общину, которая совершила исторический подвиг освобождения от татарской зависимости и основания великого государства в самых неблагоприятных природных условиях. Православная Церковь была сакральным ядром традиционного русского социума, и мирские отношения (семья, община, артель) также выстраивались по церковному, монастырскому образцу.

Этим же было обусловлено и особое почитание народом духовенства и особенно монахов, монастырей и хранящихся в них чудотворных святынь. Один из иностранцев-иезуитов, путешествуя по России в первой половине XVI в., писал: «Монахов же ты увидишь здесь целомудреннейших, чистых и всеми чтимых, в высшей степени преданных воздержанию от мяса и благочестию; также и епископы, и архиепископы, и митрополиты <…> живут свято, благочестиво, целомудренно и за это пользуются величайшим уважением у своего народа; и до того заботятся они об этом своем благочестии, что также радеют о распространении христианской веры и посылают благоверных монахов, имеющих ревность о Господе, как они ее понимают, чтобы обращать язычников и благовествовать Христа тем, кто о Нем не слышали; некоторые же из них, убитые татарами (или скифами), занесены в календари как святые мученики»16.

Только строго православный взгляд на историю позволил архим. Константину дать позитивную оценку периоду татарского «ига», совершенно недоступную мышлению светских историков. Он писал: «Писания св. Иосифа Волоцкого были созвучны инстинкту самосохранения Православной Руси, проснувшемуся в ответ на духовную агрессию еретического Запада. Отсюда понятно, что, внешне отгораживая Россию от Запада, татарщина скорее помогала России, еще не сложившейся духовно. Помогала она и тем, что, ставя внешние преграды, татарщина одновременно раздвигала внутренний политический горизонт, замораживая внутри-русские „державные“ отношения и создавая „pax Tatarica“. Возникала обстановка, располагающая к устроению внутреннего хозяйства в сознании общерусского бытового единства. Не было и соблазнов „культуры“. Молитва естественно становилась во главу угла <…>. Но горение духа определяет и самое строение общественно-политической плоти, которая, раз будучи тогда создана, на все времена дала внутреннюю крепость России»17.

Понятие «бытовое исповедничество» архим. Константин трактует не как поверхностные, чисто внешние проявления религии в обычаях (т. н. «бытовое православие»), а, напротив, как глубочайшее проникновение православия во всю жизнь народа. «Да, — пишет он, — отечество наше всей полнотой быта исповедовало веру Христову. Оно жило в полном согласии с заветами Церкви, не словом только, не отдельными делами отдельных людей, а всей жизнедеятельностью, всем существом, всеми отправлениями народного и государственного организма — будь то домашний обиход, будь то воинское дело, будь то государственная служба или земская работа. И так — применительно ко всем, будь то царь или просто селянин»18.

Каковы же были исторические предпосылки столь глубокой христианизации национального характера у русских? Как писал, в свою очередь, отец Павел Флоренский, «русский народ и по молодости своей, и по этнически свойственной ему легкости от самого начала проникся некоторыми сторонами нравственного христианского идеала, точнее сказать, на которые наталкивались в народах культурно окрепших и по характеру более жестких. Черты христианского идеала действительно слились тут отчасти с природной организацией»19. Однако на самом деле нельзя все объяснить лишь одной «природной организацией»; народный характер формируется прежде всего его духовными устремлениями и историческим опытом.

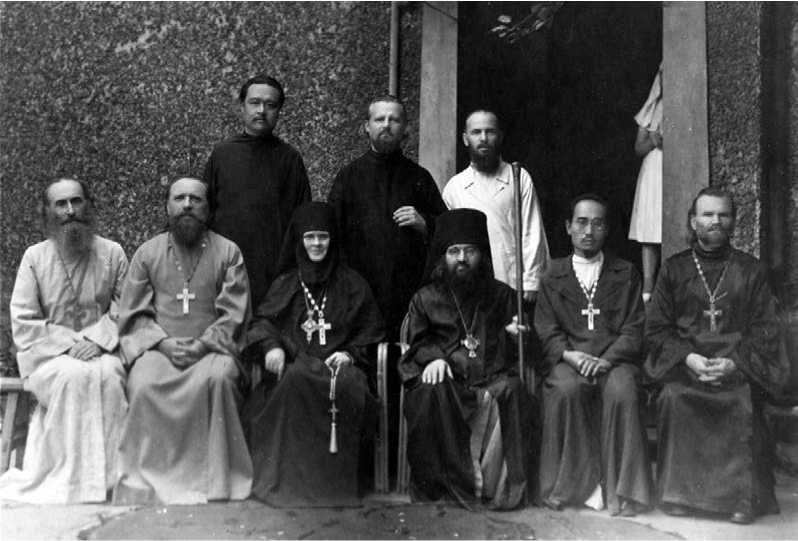

Как замечал архим. Константин в своей великолепной книге об И. А. Бунине, роман великого писателя «Жизнь Арсеньева» ясно «становится религиозно-моральной реабилитацией быта и, в частности, русского быта. Это не просто реабилитация исторической России в ее конкретном облике, в ее индивидуальной неповторимости. Это реабилитация вечно прекрасного в вечно нерушимых основах человеческого быта… Художник Бунин как бы говорит миру: „Вот, смотрите, такой была Россия в ее неизреченной красоте. Мы ее потеряли. Всмотритесь в окружающую вас жизнь, — и в ней есть красота, — берегите ее, берегите окружающий вас быт. Помните — в нем содержится золотой век, который может уйти. Он слагается из очень простых вещей: Церковь, национальное государство, семья, человеческая свободная личность — вот из чего сложен этот быт. Это ценность, которая строилась веками, — храните ее, чтите“. Эти слова звучат прописью — но для этого и нужно быть Пушкиным или Буниным, чтобы они стали образами, которые властно овладевают сознанием»20.

Архим. Константин определяет чудо как главный закон русской истории и русской жизни вообще: «Чудом жила Историческая Россия. Это означает не только, что в потребный момент возникало непосредственное действие свыше, которое, явно чудотворно, решало возникшую, по всем данным непреодолимую, трудность. Как ни старалась русская ученая мысль затушевать этот разительный факт, он остался фактом, определяющим судьбы Исторической России. Но и в другом обличии вошло чудо в Историческую Россию. Чудо

Экземпляр книги архим. Константина об И. А. Бунине, принадлежавший самому писателю и имеющий его пометки. Хранится в Орловском объединенном государственном литературном музее И. С. Тургенева

вошло в плоть и кровь русского быта, образуя

в нем некое спасительное сочетание богоугодного человеческого изволения с действием споспешествующей Божией благодати. Этим и жила „обыденная“ Россия, являя некое дивное, как бы органическое, сочетание чудотворного с естественным: в этом и была суть Святой Руси!»21

Благодаря этому русская православная монархия приобретала уже и сверхисторический, метафизический смысл как хранитель истинной веры : она «являла нечто единственное в своей значительности: свое высшее значение обретая в том, что он, Царь, был одновременно и Удерживающим. Это значило, что на Русском

Православном Царстве держался мip! Процесс апостасийный подготовительный, в смысле наглядного, оформленного и слагающегося в крупные исторические явления ниспровержения Церковной Истины, получил начало фактом возникновения католической церкви, возглавляемой папой Римским. Завершительным же событием в этом процессе явилось разрушение Русского Православного Царства <…>. История тем кончилась. Наступила стадия конца, не только предрешенного, но начавшего осуществляться фактом ухода из мipa Русского Православного Царства как свыше устрояющей этот мip силы»22.

Первым, «пробным» ударом Запада по русскому священному Царству было, по мнению отца Константина, явление Петра I. Архим. Константин рассматривает его как вызов, на который Россия смогла дать достойный ответ, сохранив в себе сущность Святой Руси, пусть в уже чуждой ей внешней «оболочке»: «Явление Петра было, пусть судорожной и спазматической, но здоровой реакцией самосохранения русского

национально-исторического организма в ответ на занесенную над ним захватническую руку Запада. Изжиты были чрезмерности и предвзятости Реформы — возникла Российская Империя, величественная и в своем культурном облике, и своей военной стати. В недрах этого грандиозного имперского целого была сбережена Святая Русь, входя в некое органическое соединение с новыми формами жизни имперского размаха. Явление Пушкина было свидетельством этому, наглядным и неопровержимым»23.

Фигура Пушкина для такого взгляда является глубоко символичной — она показывает ответ православной Руси на вызов Запада. Результатом этого ответа стало создание культуры, которую архим. Константин оценивает чрезвычайно высоко: «Императорская Россия создала великую культуру. Вершины ее, быть может, превосходят все достигнутое вообще в области „культуры“. Ее качественность, квалифицированная, определяется именно тем, что подпочвой нашей культуры Императорского периода было нечто недоступное другим „культурам“ европейским. Это именно то особое существо нашей национальной государственности, то „нутро“ наше, которое образовывало живительную сердцевину Исторической России. Но, вместе с тем, самое возникновение и развитие культуры послепетровской России — ведь оно было „высво-бождением“ от всецелой принадлежности Церкви»24. Такова, согласно отцу Константину, была роковая расплата за великую русскую культуры — отпадение от той изначальной воцерковленности России, которая сделала ее Святой Русью.

Это роковое отпадение в конце концов и привело к ее гибели. Как писал архим. Константин, в Первой мировой войне Россия была уже на пороге победы, однако Бог не допустил столь близкого материального торжества Третьего Рима, потому что к тому времени Россия все больше утрачивала необходимое для этого духовное качество, теряя оправдание своего бытия перед Богом: «Великая Россия все больше заслоняла собою Святую Русь» и становилась похожа на апостасийный Запад. Но поскольку Россия несла особое служение и миссию сохранения Православия в мире, то и ее грехи — намного меньшие, чем у других стран — приводили к таким катастрофам в ней. Таким образом, катастрофизм русской истории — это прямое и трагическое следствие ее избранничества .

Итак, историческое бытие России в послепетровскую эпоху определялось двунаправленным процессом: «Окончательное раскрепощение России, совпавшее с достижением Россией высшей славы, высшего могущества, высшего благосостояния и высших успехов во всех возможных областях культуры, этот окончательный как бы апофеоз граждански-свободной Великой России, он-то именно и обернулся утратой Россией, как национально-государственным целым, того своего естества, которое давало Великой России одновременно право и именоваться и считать себя Святой Русью! Это ведь и обусловило крушение России Исторической — утратившей самое оправдание своего бытия в мipe»25. Указанная отцом Константином утрата оправдания исторического бытия в очах Божиих и стала подлинной — метафизической — причиной русской катастрофы ХХ в., от которой производны все остальные.

Архим. Константин формулирует и две очень важные закономерности процесса гибели православной России: «Если раньше не произошло этого крушения, на одном из последовательных этапов возобладания в России нового умоначертания, на место Христа ставящего князя мipa сего, то этим обязана Россия и мip сохранению во главе Империи Православного Царя и сохранению народом, даже в расцерковляемой России, верноподданической преданности Царю. <…> Оселком, на котором безошибочно можно было определить отчуждение уже решительное от святого прошлого, было резкое изменение отношения к Царю. Настоящая ненависть рождалась к нему — ненасытная, безсмысленная, фанатическая — ненависть, силу которой только религиозный корень ее может вразумительно объяснить <…>, то была ненависть „отступническая“ не просто к русскому монарху, а именно к Православному Царю — Императору Третьего Рима!»26

Таким образом, во-первых, сама история эмпирически доказала, что русский православный Царь действительно был Катехоном — «Удерживающим», — поскольку разрушение России началось только после его насильственного свержения, лживо выданного за «отречение» с целью дезориентации и деморализации народа. Во-вторых, сакральная сущность русского православного Царя как Катехона также эмпирически доказывалась тем характером отк рытого беснования, который всегда приобретала

Император Николай II при посещении московского Новоспасского монастыря в рамках празднования 300-летия Дома Романовых, 1913 г.

ненависть к нему, — сначала у интеллигенции, а затем и у соблазненных ею масс народа, отравленных революционной пропагандой.

Вершиной и исходной точкой историософии архим. Константина стало понимание новейшей истории как движения к Апокалипсису. Он дает общее понимание метафизики мipовой истории следующим образом: «Ход Истории человечества имел в очах Божиих своим назначением дать восторжествовать Добру, но не в его земной оболочке, а в той его высшей степени, которая открывает человеку доступ в Блаженную Вечность. Достижение этого задания, в смысле отбора таких избранников, означает то, что видимый мip оказывается уже не нужным. Но он не просто оказывается отжившим: он одновременно оказывается ожесточенным средоточием зла, не оставляющим места Добру»27.

Неуклонной и роковой тенденцией истории является путь расчеловечения, который и определяет неизбежность Апокалипсиса. Архим. Константин писал об этом так: «В чем сущность этого расчеловечения? Господь сотворил человека не так, как Он творил все остальные живые существа, а совершенно особым образом — по Своему образу и подобию. Влагалась в человека, в его человеческое естество, искра Божества, и так открывалась человеку возможность, при данной ему свободе, „обожиться“ и тем самым стать участником Блаженной Вечности, имеющей возникнуть после исчезновения временного мiра. Что же являет собою современное человечество? Оно, во вселенском масштабе, отбрасывает свое богоподобие. В этом проявляет человек свободу своей воли! Он отказывается от Блаженной Вечности! <…> Что знаменует <…> такая установка сознания, поскольку она принимается человечеством? Конец мiра»28.

Внешней, социальной и идеологической формой расчеловечения, как это ни парадоксально на первый взгляд, является расширение человеческой «свободы», понимаемой не в христианском, а во внешнем, материальном смысле: «Абсолютизация „свободы“, как явления „социального“, есть тяжкое нарушение перспективы христианской. Самоцелью становясь, свобода тем самым себе же выносит приговор смертный! Только в сроках тогда дело. Раз свобода приобретает характер, так сказать, принципиально служебно-своекорыстный, она подрывает под собой добрую почву. Действительно: раз свобода абсолютизируется как орудие земного человеческого преуспеяния, она тем самым становится — вопреки декларациям самым торжественным — уже не самоцелью, а средством»29. Для чего же может стать средством такая внешняя «свобода», которая изначально была движима вовсе не духовными, а лишь самыми приземленными потребностями человека? Ответ очевиден: это не свобода от греха, к которой призывает людей Спаситель («К свободе призваны вы, братия» (Гал 5:13)), но «свобода» для греха.

Россия стала центром и завершением мipового исторического процесса, поскольку была хранителем Православия и Катехона. Именно здесь поэтому и произошла главная катастрофа, положившая начало движения земного человечества к гибели: «Завершительным же событием в этом процессе явилось разрушение Русского Православного Царства, явившееся следствием духовного разложения Православной Русскости, бывшей одновременно и творением Русского Православного Царства, и его существом. История тем кончилась. Наступила стадия конца, не только предрешенного, но начавшего осуществляться фактом ухода из мipa Русского Православного Царства, как свыше устрояющей этот мip силы. Наступил процесс органического разложения Исторической России. Но <…> два явления обозначаются совершенно исключительные в смысле положительной расценки Исторической России, и это именно к моменту ее срыва: отец Иоанн Кронштадтский и Царь-Мученик, с его разделившей это мученичество Семьей. И то, и другое явление свидетельствуют об исключительной, ни с чем, в плане Истории, не сравнимой духовной высоте Православной Русскости. Существенно и то, что оба эти явления <…> были всенародными, т. е. отвечавшими духу, господствовавшему даже тогда в Русском народе!»30 Эти явления русской святости и в последнем Царе, и в великом святом «революционной» эпохи также очень символичны — они указывают на то, что Катехон был уничтожен в том числе внешней силой и обманом народа, а вовсе не одним якобы «внутренним разложением», как внушают его враги.

И совершенно закономерны были эмпирические процессы, в форме которых происходила эта катастрофа: «Россия, после падения Царя, явила собою некую суматоху, позволявшую слагаться в некое властное единство наиболее злокачественным разрушителям на фоне некой общей растерянности <…>. И тут оставлена была Россия Богом. Тут некая мистическая тьма нависла над нашим отечеством, понятная только тому, кто способен увидеть в свершающемся развале России наступление последнего этапа мipoвой Истории, когда, с падением Удерживающего, Бог уже покидает мip, устремляющийся к своему концу в своей вселенскости <…>. Духовно опустошенная, Россия оказалась, так сказать, „пустым местом“, естественно ставшим ареной той явной сатанократии, под знаком которой весь остальной мip, поскольку он не был ею захвачен, раскрывается уже в своей новой, апостасийной, сущности: фальсифицированного Христианства. Так началось подготовление мipa к приятию антихриста, в самом именовании своем означающего и противо-Христа, и вместо-Христа»31.

Вот ключевой историософский тезис архим. Константина из его статьи «Второе марта 1917 года»: свержение Царя «означает конец Истории. Ею [этой датой] открывается короткий период ликвидации всего, Историей достигнутого, тем предваряя имеющий незамедлительно наступить Страшный Суд. <…> То было завершительным событием, неотвратимо вытекшим из всего предварительного хода событий. То было

Прот. Иоанн Кронштадтский среди прихожан при выходе из кронштадтского Андреевского собора, 1898 г.

некий итог веками наслоявшегося саморазрушения человека, в его Богоподобии, [обратившего] свободу воли в губительное зло, достигшее своего предела именно в этом завершительном акте, возвещенном свыше на самой заре Христианства»32. «Историческая Россия есть и конец Истории <…>. Историческая Россия замыкает Историю: так мыслит Церковь, земным телом которой была Историческая Россия. Продление Истории есть проблема восстановления России»33.

На смену Катехону естественно приходит «советская сатанократия»34. Большевизм есть «новый вид земной религии — религия чрева, которая есть, в сущности, религия червей <…>. Эту пролетарскую религию по грубости можно назвать фетишизмом, но это фетишизм не первобытный, это явление не дикости, а явление одичания. Это продукт вырождения современного человека. Такая „религия“ безсильна против церковного сознания. Но против нее зато безсилен всякий человек, который не является церковным. А таким именно оказывается ныне почти всякий. Действительно, если заглянуть в мiровоззрение современного европейца, то что иное мы найдем в нем, кроме пустоты и нескольких мертвых понятий вроде „прогресса“, „социализма“ и других столь же немощных фетишей?»35 Однако даже в таких условиях в СССР, как писал архим. Константин, все равно «Православная Русскость держится, причем потенциально даже среди людей, формально Церкви враждебных и сатанократически вполне лояльных»36.

При этом архим. Константин сделал очень важное, хотя и парадоксальное, сравнение, когда писал о том, что в СССР русский народ насильственно загоняется в атеизм, западный же мiр «свободно идет по пути погибели, употребляя данный человеку дар свободы во зло, — уходя от Бога и ставя себя на службу силам зла <…>. Где легче спасти свою душу? Ответ не может вызывать сомнения! Отсюда заключение. Свершившееся над нашим отечеством есть не отвержение его Богом, а, напротив, есть проявление того же избранничества, которое лежало на челе России во все ее историческое существование»37. Падение в бездну безбожного террористического режима «сатанократии» также оказывается следствием избранничества Руси!

И это избранничество затем проявилось и в более явной и очевидной форме — сначала в виде массового исповедничества и мученичества русского народа, а затем уже, вплоть до нашего времени, — в виде возрождения Церкви и веры в народе: «И вдруг <…> в СССР возникает подлинное христианское исповедничество, и это не в порядке отбора „последних христиан“, готовых на мученичество, а в смысле начинающегося массового охвата подсоветской действительности лозунгом свержения сатаны во имя восстановления Святой Руси <…>. Это реальность! Но ей противостоит другая реальность — в образе проникновения в Россию того именно расчеловечения, которое воцаряется в свободном мiре? Вот ведь в чем решается судьба мiра!»38

Возрождающаяся Святая Русь, писал архим. Константин, это — «некий удар грома из чистого неба! А между тем это — реальность. И, притом, какая? Та единственная реальность, которая может предотвратить конец мipa»39. «Если сейчас не произойдет такой „спасительной катастрофы“ в России, все данные за то, что отпадает тогда самая возможность продолжения жизни мipa. Тогда, надо полагать, двигаться будут события в направлении именно той фазы отступления, о котором выше шла речь — лишенной уже отчетливого коммунистического облика, но тем более близкой к конечной апо-стасии, являемой самим антихристом. Тогда в России духовное просветление будет находить себе выражение только в дальнейшем отборе тех, кто „жизнь во Христе“ будут обретать „смертью во Христе“, отстрачиваемой только уходом в подполье…»40 Таково суровое, но трезвомысленное предсказание отца Константина о будущей судьбе России и мipa.

В основе исторического бытия России всегда лежала «верность промыслительно-му послушанию, возложенному на Русское Православное Царство Господом Богом». «Отреклась ли от него Россия? <…> Судьба Православной Церкви есть судьба мipa. Нет сейчас Православного Царства, но есть Русская Православная Церковь, которая воплощает в себе преемство Исторической России. <…> Ее судьба есть судьба России. Ее судьба есть и судьба мipa»41. Историософия архим. Константина завешается тяжелым размышлением-вопросом, обращенным в ближайшее будущее: «Книга нашего Бытия явно раскрывает пред нами уже последние свои листы. Конец близится с быстротою, разительно ускоряющеюся. Но фаталистически предрешенного в Божием мipe ничего нет: вспомним Ниневию! Нечто совершенно „чрезвычайное“ может и сейчас еще продлить жизнь мipa, отсрочить Страшный Суд. Способно ли в нашем мipe нечто подобное явить себя?»42 Этот вопрос остается открытым и дает нам надежду.

Рассмотренные основные элементы историософии архим. Константина позволяют сделать следующие обобщающие выводы.

Общее понимание всемирно-исторического процесса как неизбежного движения к Апокалипсису, а вовсе не «прогресса», которое лежит в основе видения отцом Константином истории как таковой, основано на православных источниках; его можно сопоставить с историософией св. Иоанна Кронштадтского. Данный тип историософии зиждется на четком следовании библейскому Откровению и святоотеческой мысли в сфере исторического мышления. Для современного сознания такое понимание истории требует особого усилия.

Благодаря такому видению истории у архим. Константина стали возможны и его частные исторические концепции — в частности, оценка социального строя Московской Руси как высшего воплощения христианской свободы; позитивная оценка татаромонгольского «ига» как периода изоляции от еретического Запада и формирования русской цивилизации в рамках «pax Tatarica», без чего было бы невозможна великая Россия; парадоксальная оценка деяний Петра I — не как «европеизации», а как внешнего вызова, который получил творческий ответ Святой Руси (культурным символом которого является феномен Пушкина); формула русской истории послепетровского периода как внутреннего противоречия, которое неизбежно должно было закончиться катастрофой; понимание онтологии катастрофы 1917 г. как эсхатологического события и начала конца истории; понимание парадоксальности «советской сатанократии» как нового шанса истории — как толчка к духовному возрождению России; в этом понимании проявляется и общая концепция чуда как главного закона русской истории, который продолжает действовать до сих пор; понимание внешней социальной «свободы» как главного самообмана человечества, как пути к «расчеловечиванию» и как приготовления прихода Антихриста.

Список литературы Историософия архимандрита Константина (Зайцева)

- Архимандритъ Константинъ. Чудо Русской исторш. Сборникъ статей, раскрываю-щихъ промыслительное значеше Исторической Россш, опубликованныхъ въ Зарубежной Россш за последнее двадцатил^ие. Jordanville: Тип. преп. 1ова Почаевскаго. Holy Trinity Monastery, 1970. 316 с.

- Зайцев К. И. А. Бунин: жизнь и творчество. Белград: Парабола, 1934. 277 с.

- Иванов П. Идеология архимандрита Константина (к 15-летию со дня кончины) // Русский пастырь: Русский православный пастырский журнал воспитанников Свято-Троицкой духовной семинарии. Сан-Франциско. 1990. № 7. С. 7-15.

- Кампана Д.П. Донесение о путешествии в Московию // Русский Сборник: Исследования по истории России. Т. XXIV. М.: Модест Колеров, 2018. С. 99-389.

- Кашеваров А. Н. Духовное состояние западного мира в восприятии идеологов и публицистов Русской Зарубежной Церкви 1950-1970-х гг. // Новейшая история России. № 1 (6). 2013. С. 105-115.

- Кириченко О. В. Женское православное подвижничество в России (XIX — середина XX в.). М.: Алексеевская пустынь, 2010. 640 с.

- Клибанов А.И. Духовная культура средневековой Руси. М.: Аспект, 1996. 368 с.

- Константин (Зайцев), архим. Вернуться в Россию: избранные статьи, 1923-1968. М.: Собрание, 2010. 454 с.

- Константин (Зайцев), архим. Подвиг Православной Русскости. М.: Традиция, 2020. 584 с.

- Константин (Зайцев), архим. Чудо русской истории. М.: Форум, 2000. 863 с.

- Листова Т.А. Мир святости в религиозном народном понимании // Святыни и святость в жизни русского народа: этнографическое исследование / Сост. О. В. Кириченко. М.: Наука, 2010. С. 285-337.

- Назаров М.В. Миссия русской эмиграции: В 2 т. Т. 1. М.: Русская идея; СПб.: Русская лира, 2020. 544 с.

- Пигий А. Новая Московия // Русский Сборник: Исследования по истории России. Т. XXX. М.: Модест Колеров, 2021. С. 7-149.

- Серафим (Соболев), архиеп. Русская идеология. М.: Лествица, 2000. 430 с.

- Солоневич И.Л. Миф о Николае II // Солоневич И.Л. Наша страна. XX век. М.: Изд-во журн. «Москва», 2001. С. 77-106.

- Спекторский Е. В. Христианство и культура. М.: Центр стратегической конъюнктуры, 2013. 360 с.

- Флоренский П.А., свящ. Записка о Православии // Сочинения: В 4 т. Т.2. М.: Мысль, 1996. С. 542-547.

- Фомин С.В. Джорданвилльский отшельник // Константин (Зайцев), архим. Чудо русской истории. М.: Форум, 2000. С. 3-28.