Из истории классификации диалектов мокшанского языка

Автор: Левина Мария Захаровна

Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu

Рубрика: Филологические науки

Статья в выпуске: 3, 2015 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается современный мокшанский язык, представленный с диалектами в контексте географически и генетически близкого эрзянского языка. На основе ряда критериев производится попытка выявить современные языковые черты диалектов мокшанского языка, которые отсутствуют в соседствующих диалектных типах.

Территориальное распространение, ареал, изоглосса, диалекты и говоры мокшанского языка, фонетические, морфологические и лексические особенности, грамматические признаки

Короткий адрес: https://sciup.org/14723212

IDR: 14723212

Текст научной статьи Из истории классификации диалектов мокшанского языка

(г. Саранск, РФ)

Любой язык, будучи сложной системой, включает в себя, с одной стороны, литературную норму данного языка, а с другой – его говоры и диалекты. Совокупность говоров рассматривается как некая макросистема территориальных вариантов языка, внутри которой исследуются как отдельные варианты (частные диалектные системы, реально присутствующие в речи жителей той или иной местности), так и их совокупности (группы говоров, наречия), представляющие собой результат обобщения языковых черт, фиксируемых в речи жителей более обширных территорий. Специфические черты диалектов появились в результате неравномерного их развития, что вызвано действием локализованных, характерных для того или иного диалекта или группы диалектов так называемых внутренних закономерностей, а также конкретных исторических и географических условий.

Диалекты мордовских языков распространены на больших пространствах ВолгоОкского междуречья и Заволжья вплоть до Южного Урала. Граница между мокшанскими и эрзянскими диалектными зонами не является сколько-нибудь определенной линией, эти зоны размываются пограничными переходными и смешанными говорами, на территории которых в разной степени распространяются окраинные отрезки ареалов языковых явлений, порознь свойственных тому или иному диалекту. А. П. Феоктистов подчеркивал: «В отдельных диалектах до сих пор продолжают сохраняться архаичные элементы, восходящие к общемордовскому источнику, а иногда даже к финно-угорскому языку-основе» [8, 74 ].

Глубокое и всестороннее изучение диалектных групп мокшанского и эрзянского языков связано с именами М. Е. Евсевьева [4; 5], И. Г. Черапкина [14], Д. В. Бубриха [1; 2], Н. Ф. Цыганова [13], А. П. Феоктистова [8; 9; 15], С. З. Деваева [3], Д. В. Цыганкина [10-12], Г. И. Ермушкина [6]. Диалектные различия рассматривались в работах М. Н. Коляденкова, Д. Т. Надькина, М. В. Мосина, О. Е. Полякова, К. И. Ананьиной, Т. И. Ломакиной, С. И. Липатова, Р. В. Бабушкиной, Ю. Н. Азрапкина, А. М. Харитоновой, Г. С. Ивановой, Н. Ф. Кабаевой, Т. А. Плаксиной, М. З. Левиной, Т. Д. Блашкиной и др.

Один из первых мордовских ученых, М. Е. Евсевьев, считал, что изучение говоров во всем многообразии их даже самых малых диалектных отличий, во всей сложности междиалектных отношений - первейшая задача национального языкознания. Результатом многолетних наблюдений над мокшанскими и эрзянскими говорами является его труд «Основы мордовской грамматики», где рассматриваются ареалы распространения мокшанских и эрзянских диалектов. Автор констатирует: эрзя проживает в Беднодемьяновском, Саранском и Городищенском уездах Пензенской губернии; Арзамасском, Сергач-ском и Лукояновском уездах Нижегородской губернии; Кузнецком, Петровском, Хвалынском, Вольском и Саратовском уездах Саратовской губернии; Самарском, Ставропольском, Мелекесском, Бугурусланском, Бузулукском и Пугачевском уездах Самарской губернии, Чувашии, Татарстане, Башкирии. Территория расположения мокши находится главным образом в

Краснослободском, Рузаевском, Наров-чатском, Городищенском и Беднодемья-новском уездах Пензенской губернии. В прочих местностях выявляются отдельными селениями, разбросанными между эрзянами [5, 14–16 ].

Первая попытка классификации мокша-мордовских диалектов была предпринята в 1930-е гг. И. Г. Черапкиным в исследовании «Диалекты мордвы-мокши бывшей Пензенской губернии», где выделяются три диалектных типа: краснослободско-темниковский, инсарский, спасский. В основе классификации лежит территориальное расположение (бассейны рек): носители краснослободско-темниковского диалекта проживают в бассейне Мокши; инсарского – в бассейне Иссы; носители спасского диалекта – в бассейне Вада и Парцы. Границы диалектов автор проводит условно: так, границей краснослободско-темниковской и инсарской групп является лес; краснослободско-темниковской и спасской – р. Явас. Среди языковых особенностей И. Г. Черапкин выделяет: 1) фонетические - наличие или отсутствие гласной переднего ряда а ; 2) морфологические – наличие и отсутствие личнопритяжательного суффикса -nask ; 3) лексические - отсутствие или наличие некоторых лексем [14].

Классификацию И. Г. Черапкина уточнил и дополнил А. П. Феоктистов в работе «Мордовские языки и их диалекты. На основе фонетических и грамматических особенностей местных языковых систем он выделил следующие диалекты мокшанского языка: северный, сосредоточенный главным образом на территории Тем-никовского, Краснослободского, Ельни-ковского, бывших Пурдошанского, Рыб-кинского, Мельцанского, частично Ста-рошайговского, Атюрьевского и частично Ковылкинского (который граничит с Краснослободским) районов; юго-западный, охватывающий территории Зубово-Полянского, Торбеевского, бывшей части Ковылкинского районов; юго-восточный, распространенный на территории Инсар-ского, Кадошкинского, Рузаевского районов [8].

Позднее А. П. Феоктистов несколько раз обращался к классификации мокшанских диалектов, корректируя и пополняя ее на основе сравнения фонетических систем: западный (в основном на территории северной части Зубово-Полянского и Торбе-евского районов), юго-восточный (территория распространения: Инсарский, Рузаевский и Ковылкинский районы), центральный (краснослободско-темниковский).

В данную классификацию внес свои существенные изменения С. З. Деваев в работе «Диалекты мокша-мордовского языка в фонологическом аспекте». Он отмечает, что в основу классификации западного диалекта были положены фонетико-грамматические особенности, без строгого учета различий в системе фонем. Ученый на основе фонологического принципа выделяет следующие диалектные типы: центральный, юго-восточный, северо-западный, юго-западный. Югозападные говоры (южная часть Зубово-Полянского и Торбеевского районов) имеют грамматические особенности, одинаковые с западным, но отличаются от последних системой гласных фонем [3, 5 ].

Классификация диалектов мокшанского языка на основе фонетических различий была представлена Г. С. Ивановой. Учитывая особенности фонетического (вокалического) порядка, автор выделяет три типа мокшанских говоров: äкающий; икающий; экающий – и делает попытку восстановления гласных прамордовско-го языка-основы путем междиалектных и межъязыковых сопоставлений [7, 25 ].

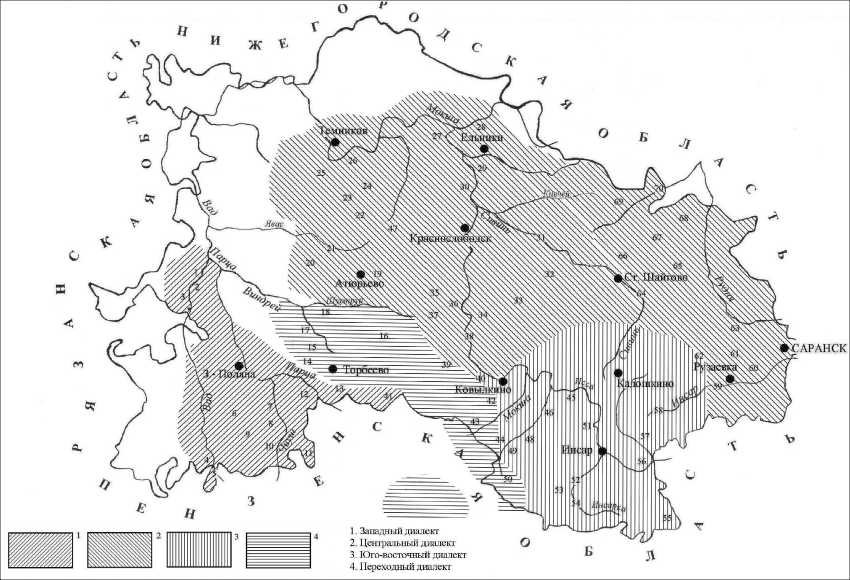

Традиционной, общепринятой и наиболее полной является классификация мокшанских диалектов, предложенная А. П. Феоктистовым в работе «Диалекты мордовских языков», в которой учитываются фонетический, морфологический, лексический и территориальный аспекты. На их основе ученый выделяет пять диалектных типов (диалектов) мокшанского языка: центральный, западный, юго-восточный, переходный и смешанный, -имеющих отличительные языковые явления и относительную территориальную очерченность [9, LXXI–LXXXVI ] (карта).

Диалектологическая карта мокшанского языка на территории Республики Мордовия

Обозначение населенных пунктов на карте

1. Подлясово Зубово-Полянского района; 2. Вадовские Селищи Зубово-Полянского района; 3. Пром-зино Зубово-Полянского района; 4. Старое Бадиково Зубово-Полянского района; 5. Новое Бадиково Зубово-Полянского района; 6. Мордовская Поляна Зубово-Полянского района; 7. Зарубкино Зубово-Полянского района; 8. Ачадово, Тарханская Потьма Зубово-Полянского района; 9. Булдыгино Зубово-Полянского района; 10. Пичпанда Зубово-Полянского района; 11. Мордовский Пимбур Зубово-Полянского района; 12. Каж-лодка Торбеевского района; 13. Дракино Торбеевского района; 14. Савва Торбеевского района; 15. Салаз-горь Торбеевского района; 16. Мордовские Юнки Торбеевского района; 17. Варжеляй Торбеевского района; 18. Старая Пичеморга Торбеевского района; 19. Курташки Атюрьевского района; 20. Арга Атюрьевско-го района; 21. Кишалы Атюрьевского района; 22. Мордовская Козловка Атюрьевского района; 23. Кушки Атюрьевского района; 24. Польское Цибаево Темниковского района; 25. Лесное Цибаево Темниковского района; 26. Кондровка Темниковского района; 27. Мордовские Пашаты Ельниковского района; 28. Большой Уркат Ельниковского района; 29. Старые Пиченгуши Ельниковского района; 30. Каньгуши Ельников-ского района; 31. Старое Синдрово Краснослободского района; 32. Колопино Краснослободского района; 33. Мамолаево Ковылкинского района; 34. Новое Мамангино Ковылкинского района; 35. Зайцево Краснослободского района; 36. Рыбкино Ковылкинского района; 37. Старая Самаевка Ковылкинского района; 38. Волгапино Ковылкинского района; 39. Гумны Ковылкинского района; 40. Курнино Ковылкинского района; 41. Старые Пичуры Торбеевского района; 42. Парапино Ковылкинского района; 43. Мордовское Веч-кенино Ковылкинского района; 44. Старое Дракино Ковылкинского района; 45. Паево Кадошкинского района; 46. Мордовское Коломасово Ковылкинского района; 47. Мордовские Парки Краснослободского района; 48. Шадым Ковылкинского района; 49. Красный Шадым Ковылкинского района; 50. Алькино Ковыл-кинского района; 51. Адашево Инсарского района; 52. Кочетовка Инсарского района; 53. Верхняя Лухма Инсарского района; 54. Мордовская Паевка Инсарского района; 55. Шадымо-Рыскино Инсарского района; 56. Новые Верхиссы Инсарского района; 57. Новлей Инсарского района; 58. Болдово Рузаевского района; 59. Трускляй Рузаевского района; 60. Левжа Рузаевского района; 61. Сузгарье Рузаевского района; 62. Мордовская Пишля Рузаевского района; 63. Перхляй Рузаевского района; 64. Старая Теризморга Старошайгов-ского района; 65. Лемдяй Старошайговского района; 66. Сарга Старошайговского района; 67. Кулдым Ста-рошайговского района; 68. Мельцаны Старошайговского района; 69. Вертелим Старошайговского района; 70. Темяшево Старошайговского района.

Критерии диалектного членения мокшанского языка автор утвердил в своей последней научной работе «Mokšamordvan murteet» (2005), где дана четкая научная классификация мокшанских диалектов, сопровождающаяся множеством текстов из разных говоров, и воссоздана реальная картина функционирования мордовских письменно-литературных языков на протяжении длительного времени: с начала XVIII в. и до конца XIX столетия [15].

I диалектный тип (центральный) . Это один из диалектов, лежащий в основе письменно-литературного мокшанского языка и распространенный на территории нескольких районов Республики Мордовия: Атюрьевского, Темниковского, Ельниковского, Краснослободского, Ста-рошайговского, частично Ковылкинского, Рузаевского.

Фонетические особенности данного диалекта: 1) в фонологической системе функционируют семь гласных фонем: a , ä , o , e , u , i/ [ , э - и тридцать три согласные: b , v , g , d , d’ , z , z , z , j , J/x , k , l , 1’, L , E , m , n , П , p , r , Г , R , R , s , s , t , f , f , x , c , c , С , s/ s / sc ; 2) отсутствует корреляция согласных s/ s , z/ z , С/ с , которая характерна для консонантизма западного диалекта; 3) нет перехода J(x) > s перед f , как в юго-восточном диалекте ( mil’iJt’ ‘они идут’, aJt’/jaJt’ ‘льды’).

Морфологические особенности: 1) в неопределенном склонении имена существительные изменяются по тринадцати падежам; формы единственного и множественного числа отличаются лишь в номинативе: ном. paksa(e) ‘поле’ (ед. ч.), paksat ‘поля’ (мн. ч.); ген. paksan / paksen ‘поля’, ‘полей’; дат. paksandi / paksendi ‘полю’, ‘полям’ и т. д.; 2) в определенном склонении функционируют три падежа: номинатив, генитив, датив, причем формы единственного и множественного числа во всех падежах разные: ном. velas ‘село (это, то)’ (ед. ч.), velatne(a) ‘сёла (эти, те)’ (мн. ч.); ген. vel’at’ ‘села (этого, того)’ (ед. ч.), vel’atnan ‘сёл (этих, тех)’ (мн. ч.) и т. д.; 3) в притяжательном склонении имена существительные изменяются по формам десяти падежей (кроме латива, транслатива, каузатива): velaze(a)

‘село (мое)’ (ед. ч.), velane(a) ‘сёла (мои)’ (мн. ч.); velasan ‘села (моего)’ (ед. ч.), velanan ‘сёл (моих)’ (мн. ч.) и т. д.; 4) глагол реализуется в формах семи наклонений - изъявительного (индикатива), повелительного (императива), сослагательного (конъюнктива), условного (конди-ционаля), побудительного (оптатива), условно-сослагательного (конъюнктива-кондиционаля) и желательного (дезиде-ратива): tujan ‘я уйду’ (индикатив), tuk ‘уйди’ (императив), tulan ‘я бы ушел’ (конъюнктив), tund'aran ‘если я уйду’ (кондициональ), tundaralan ‘если бы я ушел’ (конъюнктив-кондициональ), tuzan ‘пусть я уйду’ (оптатив), molalaksalan ‘я хотел пойти’ (дезиратив). Формы желательного наклонения (дезидератива) употребляются лишь в части говоров.

Центральный диалект, по выводам лингвогеографических исследований, не имеет признаков абсолютной компактности и целостности и тем самым образует несколько локальных подгрупп:

-

а) северная подгруппа. Территориальное распространение: с. Темяшево [ temaz vele ], с. Вертелим [ velterme ], с. Кулдым [ kuldim ], п. Красный, п. Красновка Старо-шайговского района; д. Старый Шукстелим [ sira sukstalma ], д. Новый Шукстелим [ od sukstalma ], с. Подгорное Канаково [ konak ], с. Польское Цибаево [paksa porana ] и др. Темниковского района Республики Мордовия. Их основная особенность заключается в употреблении в анлауте слов непалатализованного -s- перед гласными переднего ряда, которые в таком случае веляризуются. Например: savams ‘взять, получить’ (ср. savams , sevams в других говорах), sevams ‘съесть, скушать’ (ср. sivams в других говорах), saradams (ср. saradams , seredams в других говорах) и т. д. Данная характерная черта относится к явлениям инновационного порядка, возникшим в результате интенсивных контактов мокшан с эрзянским населением Нижегородской области;

-

б) темниковско-атюрьевская подгруппа. Территория распространения: с. Лесное Ардашево [ ordas ], с. Польское Арда-шево [ ordas , ordazarej ], с. Лесное Цибаево [ kelguza , gelguza ], д. Лесное Кичато-

- во [kećad], д. Лесное Плуксово [puləks], д. Лесные Сиялы [saTaj vela], д. Песочное Канаково [konaku, suvar vela], д. Старое Авкиманово [sira avkiman], д. Новое Авкиманово [od avkiman] Темников-ского района; с. Мордовская Козловка [ karganzaj ], д. Потьма [potma ], д. Бараше-во [boraž veľä], д. Гремячево [gŕemićäj], д. Старая Кярьга [śiŕə кäŕgä], д. Липовка [pakśä käŕgəńä], д. Клопинки [kolapəna], д. Лесной Бор [vir kargana] Атюрьевско-го района РМ.

Подгруппа отличается расширением огласовки ауслаута слов, приближаясь по этому признаку к эрзянскому языку: dodo ‘подушка’ (ср. в других мокшанских диалектах: todu , dodu , эрз. todov ), oćo ‘большой’ (ср. в других мокшанских диалектах: oću ), kelo ‘береза’ (ср. в других мокшанских диалектах: keĺu , эрз. kiĺej ).

В некоторых говорах (с. Польское Ар-дашево, c. Польское Цибаево) в непервом слоге слова функционирует гласный u , который образовался в результате губной ассимиляции со стороны -v-(-f-) на предшествующий гласный (при любом гласном в первом слоге слова): piduvs ‘сварился’, ťijuvś ‘сделался’, kaduś ‘остался’ (ср. piďəvś , ťijəvś , kadəvś в других говорах).

Морфологические отличия: в формах глагола объектного спряжения ряда « Сонь » сохраняется показатель субъекта действия 1 -го лица единственного числа, как и во многих эрзянских диалектах: śävsa-n ‘я его (ее) возьму’, kundasa-n ‘я его (ее) поймаю’ (ср. savsa , kundasa в других говорах) (индикатив); savandarasa-n ‘если я его (ее) возьму’, kundandarasa-n ‘если я его поймаю’ (кондициональ) (ср. śävəńďäŕasa/śеvəńďеŕasa , kundańďäŕasa/ kundańďеŕasa в других говорах);

-

в) атюрьевская подгруппа. Территория распространения ограничивается Атю-рьевским районом: с. Атюрьево [ aťəŕ ], с. Бароновка [ baranəfka ], с. Кишалы [ kešal ], д. Арга [ arga ], д. Пичеполонга [ pičpulńe ], с. Курташки [ kəRtaž , kəRtaž viľe ].

Особенности на фонетическом уровне: отсутствие гласного переднего ряда ä, который подвергся сужению до гласного среднего ряда (а > е): ked ‘рука’ (ср. kad в других диалектах), ĺem ‘суп’ (ср. ĺäm в других диалектах). Явление перехода ä > е вызвало в свою очередь сужение этимологического гласного среднего подъема до гласного верхнего подъема i (е > i): ťiv ‘дело’, vid ‘вода’ (ср. fev, vedв других диалектах) и в позиции анлаута перед непалатализованными парными согласными, которые, как известно, обычно удерживают сужение e > i: kilaś ‘лиса’, kilda ‘клоп’, izna ‘муж сестры’, ista ‘тогда’ (ср. kelaś, kelda, ezna, esta в других диалектах).

Следует обратить внимание на то, что в некоторых говорах данного типа (с. Киша-лы, д. Пичеполонга, с. Атюрьево) в первом слоге слова на месте прамордовского *ä , который в других говорах передается через е , прослеживается гласный i , т. е. получается своего рода фонетические чередования гласных a//e//i (с. Кишалы): viskama ‘свисток’, śiźgan ‘сорока’ (ср. vеškəma , väškəma , śеźgan , śäźgan в других говорах); выявляются частичные случаи расширения ауслаута слов при тотальном сужении: ä > е , е > i : śiľmе ‘глаз’, kiľmе ‘холод’.

Характерные черты, которые объединяют атюрьевскую подгруппу с темниковско-атюрьевской, занимающей соседнюю диалектную зону, - переход u > o : dodo ‘подушка’, oco ‘большой’, ozo ‘погоди’, kelo/kilo ‘береза’; наличие в анлауте и первом слоге некоторых слов диалектных гласных i , u на месте фонемы э , что свидетельствует, вероятно, о сохранении более древнего вокализма: iŕväńä/ irvene ‘сноха’, urdas ‘грязь’ (в других диалектах: arvana/arvana , ardas ); kirvasfams ‘зажечь’ (ср. в других диалектах: karvasfams/karvesfams ); функционирование редуцированного гласного э в ударном первом слоге: sfar ‘девушка’, marda ‘муж’ (в других диалектах sfir , mirde ); сужение конечного гласного нижнего подъема: śeľmə/śiľmə ‘глаз’, oftə ‘медведь’ (ср. в других диалектах: śeľmе(ä) , śiľme(ä) , ofta ); употребление звонких согласных в анлауте: zaba ‘ребенок’, garu ‘муха’, guj ‘змея’, dodo ‘подушка’ (ср. в других диалектах: saba , karu , kuj , todu ). Морфологически данная подгруппа мало отличается от темниковско-атюрьевской;

-

г) рыбкинско-мамолаевская подгруппа. Охватывает говоры, расположенные по обеим сторонам среднего течения Мокши: д. Керетино [ kärata ], с. Родькино [ roďä vaTa ], с. Ежовка [ /ozka , j'ozka veTa ], с. Рыб-кино [ əŕba veľe ], с. Мамолаево [ malav ], с. Самозлейка [ somazTaj ], с. Старая Са-маевка [ sira somaj ], д. Новая Самаев-ка [ od somaj ], с. Старая Толковка [ śiŕä tolku ], с. Новая Толковка [ оd d(t)olku ], с. Ржавцы [ šäməń ], с. Старое Мамангино [ śiŕä mamańä ], с. Новое Мамангино [ оd mamańä ], с. Старая Лепьёвка [ śiŕä ľepiju ], с. Новая Лепьёвка [ od Tepiju ], с. Волгапи-но [ valgapina ], с. Поникедовка [ pińkeď ], с. Кичатовo [pica vela ], с. Старая Дерга-новка [ śiŕä ťеŕgan ], д. Новая Дергановка [ od fergan ] Ковылкинского района, с. Зай-цево [ zajca ] и другие близко расположенные села Краснослободского района РМ.

Фонетические особенности: наличие гласного звука а переднего ряда; j- отация анлаутного а- (с. Волгапино): jaj ‘лед’, jasi ‘колодец’, jävəďəms ‘испугаться’ (ср. äj/еj , äši/еši , ävəďəms/еvəďəms в других говорах); наличие сингармонизма гласных (огласовка окончания слова находится в зависимости от вокализма основы): piTkffama ‘без ноги’, ‘без ног’, käťfťəmä ‘без руки’, ‘без рук’ (ср. piľkfťəma/piľkfťəmə , käťfťəma/ keťfťəmə в других говорах); употребление лишь палатализованных согласных фонем ( s ) , ( z ) во всех позициях слова: sava ‘пустой’; миска’ sovan ‘затылок’, ozat ‘рукава’, uzaT ‘жаль’ (ср. sava(a) , sovan , ozat , uzaT в других говорах); отсутствие звонких пар для глухих эксплозивных ( b- , g- , d- , d’- ) и спирантов ( z- , z- , z - ) в анлауте слов (сохраняются архаичные черты финно-угорского языка-основы): pańä ‘баня’, pazar ‘базар’, sojńams ‘звенеть’ (ср. bana(e) , bazar , zojnams в других говорах).

Особенности на морфологическом уровне: в формах глагола объектного спряжения ряда «Сонь» и «Синь» выявляются расхождения суффиксов единственного и множественного числа: sodasaśk ‘мы его (ее) знаем’, sodasajńək ‘мы их знаем’ (ср. sodasaśk ‘мы его (ее) знаем’ и ‘мы их знаем’ в других диалектах); sodasaśť ‘вы его (ее) знаете’, sodasajəńť ‘вы их знаете’ (ср. sodasaśť ‘вы его (ее) знаете’ и ‘вы их знаете’ в других диалектах).

К существенным отличиям относятся образование необычных синтетических форм отрицания у глаголов условного (кондиционаля) и условно-сослагательного (конъюктива-кондиционаля) наклонений: moĺ-əfťäŕan ‘если я не пойду’, moĺ-affarat ‘если ты не пойдешь’, mol-affaraj ‘если он(а) не придет’ и т. д. (ср. af moĺəń-daran , afmolan-darat , afmolan-daraj в других диалектах); moĺ-əfťäŕaľəń ‘если бы я не пошел’, mo^affafaTaf ‘если бы ты не пошел , (ср. afmo^an-dafalan , afmo^an-dafalat в других диалектах);

-

д) краснослободско-синдровско-шай-говско-левжинская подгруппа. Занимаемая территория: Краснослободский, Ель-никовский, Старошайговский, Рузаевский районы. Населенные пункты: с. Ко-лопино [ kolapa ], д. Мордовское Маски-но [ moksan mazkana , sira mazkana ], д. Ту-статово [ tustat veľä ], с. Заберёзово [ kuľas ], с. Мордовские Парки [ parka, paRkś ], п. Приволье [privorija ], с. Новое Син-дрово [ od sendru ], с. Старое Синдро-во [ śiŕä śendru ], с. Мордовские Полянки [ moksan poTanka ] и др. Краснослободского района; д. Лепченка [ Tepcanka, TepTaj ], с. Мордовское Корино [ mokšəń kara viľe ], с. Большие Мордовские Пашаты [ pašadu ], с. Каньгуши [ kanfguz ], с. Старые Пичин-гуши [ sire picanguz ], д. Новые Пичингу-ши [ od pičəńguž ] Ельниковского района; д. Новая Теризморга [ ožgańä ], с. Лемдяй [ Temdej ], с. Сарга [ sarga ], с. Старая Териз-морга [ śiŕä ťəŕəzmorga ], с. Акшов [ akšu ], п. Поруб [ kerfu ], с. Старое Шайгово [ śiŕe šejgav ] и др. Старошайговского района; с. Левжа [ ľevži ], с. Перхляй [ pəRľej ], с. Сузгарье [ suzgeŕge ], с. Трускляй [ turk-sľej ] и др. Рузаевского района.

Из-за обширности территории говоры данной подгруппы не имеют признаков абсолютной целостности: между ними выявляются различия на разных уровнях языка, поэтому их следует рассматривать по отдельным ареалам: краснослободско-синдровскому, ельниковскому, шайговско-му, рузаевскому.

В северо-западной части, пограничной с атюрьевской и темниковско-атюрьевской подгруппами, в ударном первом слоге наличествует редуцированный гласный э (с. Мордовские Парки): paid ‘хвост’, star ‘девушка’, marda ‘муж’, palf ‘сноп’, var ‘лес’, paTga ‘нога’, paTa ‘ухо’, paramams ‘собраться’ (ср. в других диалектах: pula(ə) , śťiŕ , miŕďə , pulf , viŕ(e) , piľgə , piľə ).

В центральной части подгруппы, пограничной с юга с рыбкинско-мамолаевской подгруппой и юго-восточным диалектом, наблюдаются: j -отация ä в анлауте слов: jäši ‘колодец’, jäźəm ‘лавка’, jäi ‘лёд’; оглушение звонких согласных в указанной позиции: pajdak ‘палка’, kastams ‘испортить’; переход е > а перед непалатализованными парными согласными: var ‘кровь’, värəskä ‘ягненок’, mäs ‘почему’, kärəms ‘отрезать’.

В отдельных ареалах рассматриваемой подгруппы произошло сужение ä > e , е > i , возможно, под влиянием пограничного юго-восточного диалекта: шайгов-ские говоры (с. Сарга, с. Лемдяй): teste ‘звезда’, kešəms ‘спрятаться’, viď ‘вода’, ťiv ‘дело’ (ср. в других говорах: ťäšťe(ä) , kasams , ved ’, t’ev ). Указанное явление встречается и в ельниковских говорах (с. Старые Пичингуши, с. Новые Пичингуши, с. Большие Мордовские Пашаты).

В части говоров данной подгруппы сужение широкого гласного переднего ряда остановилось лишь на переходе ä > e , без дальнейшего сужения этимологического гласного е (с. Сузгарье и др.): Tem ‘суп, щи’ (ср. ľám , ľem в других говорах) и Tem ‘имя’ (ср. Tem , Tim в других говорах); peTams ‘сверлить’ (ср. paTams , paTams в других говорах) и peľəms ‘бояться’ (ср. peTams , piTams в других говорах), neftams ‘показать’ (ср. ńäfťəms , ńefťəms в других говорах) и ńefťəms ‘общипать’ (ср. ńefťəms , ńifťəms в других говорах).

В отдельных говорах произошел тотальный переход е > i и в позиции анлаута перед непалатализованными парными согласными, которые, как известно, обычно удерживают сужение е > i (с. Перхляй): izna ‘муж сестры’, ista ‘тогда’ (ср. еzna , еsta в других говорах).

В небольшом количестве говоров (с. Ржавцы, с. Родькино и др.) выявляются случаи сохранения широкого гласного переднего ряда ä при тотальном сужении е > i : śiľmä ‘глаз’, kiľmä ‘холод’, viľä ‘село’ (ср. seTma, siTme ; keTma , kiTma ; veTa , viTe(a) в других говорах).

В некоторых ареалах данной подгруппы (с. Старые Пичингуши, с. Новые Пи-чингуши, с. Большие Мордовские Па-шаты) в анлауте слов употребляются звонкие согласные, как в темниковско-атюрьевской, атюрьевской подгруппах: žaba ‘ребенок’, garu ‘муха’, guj ‘змея’ (в других диалектах: šaba , karu , kuj ).

В отрицательных формах глагола сохраняется элемент -k в конце смыслового глагола: az morak ‘он не пел’; az muk ‘он не нашел’ (ср. iź mora(ə) , iź mu в других говорах).

В говорах с. Сарга, с. Лемдяй и др. Ста-рошайговского района вместо отрицательной частицы af употребляется вариант aš : moľat kudu? – аš ‘Пойдешь домой? – Нет’ (ср. moľat kudu? – аf в других говорах).

II диалектный тип (западный) базируется в Зубово-Полянском и частично Торбеевском районах Республики Мордовия.

На фонологическом уровне западный диалект распадается на две подгруппы.

-

а) северо-западная подгруппа: с. Ана-ево [ anaju ], с. Вадовские Селищи [ vad veTazam ], с. Промзино [poranza ], п. Крю-ковка [ kruku ], п. Пичёвка [picana ], с. Кар-гашино [ kargaša ], п. Пичаловка [ pič veľä ], с. Журавкино [ zarav veTa ], п. Вячка [ vacka ] и др. Зубово-Полянского района;

-

б) юго-западная подгруппа: с. Новое Бадиково [ od bajdaku ], с. Старое Бади-ково [ śiŕə bajďəku ], с. Жуковка [ žuku ], с. Мордовская Поляна [ kuza ], с. Бул-дыгино [ buldiygina , sira viTe ], с. Пич-панда [ piCpanda ], с. Ачадово [ оćadu ], д. Крюковка [ kruku ], с. Тарханская Поть-ма [ potmańe ], с. Зарубкино [ zarəpka ], с. Покровские Селищи [ viT ezam ], с. Новые Выселки [ baznovka ], с. Новая Поть-ма [ оd potma ], с. Старая Потьма [ śiŕə potma ], с. Мордовский Пимбур [ mokšəń pimbur , pimbəra ] Зубово-Полянского района; с. Лопатино [ lapatina ], с. Ста-

- рые Пичуры [śiŕə pećora] Торбеевского района РМ.

Фонологическую систему северо-западной подгруппы говоров составляют семь гласных фонем - a , a , o , e , u , i/ i , э , юго-западной - шесть (произошел переход а > е , который вызвал сужение этимологического е > i ): сев.-зап. käľ , юго-зап. kеľ ‘язык’; сев-зап. ľäj , юго-зап. ľеj ‘река’; сев.-зап. ťev , юго-зап. ťiv ‘дело’; сев.-зап. peľ , юго-зап. piľ ‘нож’ и т. д.

В некоторых говорах юго-западной подгруппы (с. Лопатино, с. Старые Пичуры) сужение гласных остановилось лишь на переходе а > е без последующего перехода е > i . Например: feni ‘сейчас’, nejmss ‘увидеть’, keľ ‘язык’, но keď ‘рука’ и keď ‘кожа’, rem ‘суп’ и rem ‘имя’, peK ‘сверлит’ и peľi ‘боится’, keľi ‘идет в брод’ и keľi ‘широкий’.

Специфика западного диалекта среди согласных фонем – наличие оппозиции между непалатализованными и палатализованными шипящими и аффрикатами: s / s : sava ‘пустой’ / sava ‘миска’; sovsn ’ ‘мыльный’ / sovsn’ ‘затылок’; z / z : zar ‘жар’ / zir ‘жир’; с / c kacam ‘дым’ / kocam ‘горбушка хлеба’; ucat ‘ты ждешь’ / ucat ‘овцы’.

Сонорные согласные обладают слогообразующей функцией: kudnjd(e) ‘мой дом’, surnjd(e) ‘мой палец’, kudn (ген.) ‘дома’.

Отмечается отсутствие ударения на последнем слоге (независимо от качества гласных, входящих в ту или иную словоформу): ksrrza ‘мало’, ks'rga ‘горло’, tunda ‘весна’, úľćä(е) ‘улица’ (ср. kəržá , kərgá , tunda , иГса '/ ul’ce / аГее в других говорах).

На морфологическом уровне между подгруппами существенных различий не выявляется. Важнейшая структурная изоглосса данного типа диалекта лежит в области морфологии: наличие каузатива (каузалиса) в определенном и притяжательном склонениях: lomańťksa ‘из-за, ради этого человека’, lomaťńəńksaksa ‘из-за, ради этих людей’, pakśäźəńksa/ pakśeźəńksa ‘из-за, ради моего поля’, paksdcsnksa/paksecsnksa ‘из-за, ради твоего поля’, pakśancksa ‘из-за, ради его(ее) поля’, pakśäńəśkəńksa/pakśeńəśkəńksa ‘из-за, ради нашего поля’, pakśäńəkəńksa/ pakśeńəkəńksa ‘из-за, ради наших полей’, pakśäńďəśťəńksa/pakśeńďəśťəńksa ‘из-за, ради вашего поля’, pakśäńťəńksa ‘из-за, ради ваших полей’, pakśasnənksa ‘из-за, ради их поля (полей)’; наличие специфических поссесивных форм существительных: ед. ч. viŕńəśk(ä,e) ‘наш лес’, ku.dnssk.(d,e) ‘наш дом’; мн. ч. virnsk(d,e) ‘наши леса’, kudnək(e,ə) ‘наши дома’; ед. ч. vifnd’sst’(d,e) ‘ваш лес’, kudndasf(d,e) ‘ваш дом’; мн. ч. viŕńťä(e) ‘ваши леса’, kudnte(s) ‘ваши дома’ (ср. virsnkd(e,s)/ viŕńəkə ‘наш лес’, ‘наши леса’; kudsnkd(e,s)/kudnsks ‘наш дом’, ‘наши дома’; viŕəńťä(e,ə) ‘ваш лес’, ‘ваши леса’; kudəńťä(e,ə) ‘ваш дом’, ‘ваши дома‘ в других говорах).

Разряд указательных местоимений реализуется в следующих вариантах śä ~ śićä /śiće , śəćä(e) ‘тот’, ťä ~ ťiťä/ ťiťe , ťəťä(e) ‘этот’. В анлауте числительного ifkä/ifke/ əfkä(e) наличествует гласный, который предположительно присутствовал в составе древнемордовского архетипа.

В глагольном словоизменении обнаруживаются: а) выпадение конечного гласного в безобъектном спряжении настояще-будущего времени: moratam ‘мы поем’, moratad ‘вы поете’ (ср. moratama(s) , moratada(s) в других говорах); б) фонетические различия в объектном спряжении настояще-будущего времени: śävəmäśť/śevəmäśť ‘вы меня/нас возьмите’, śävsamäź/śevsameź ‘они меня/ нас возьмут’, sdffan^at/seffan^at ‘он тебя возьмет’, śävsajń/śevsajń ‘я их возьму’, sdvsijn/sevsijn ‘он их возьмет’, sdvsajnsk/ śevsajńək ‘мы их возьмем’, śävsajəńť/ śevsajəńť ‘вы их возьмете’.

На лексическом уровне: функционируют лексемы, характерные только для данного диалекта: baťä/baťe ‘отец’, ťoťmak ‘ребенок’, sumbas ‘заяц’, sirinka ‘платок’, takije ‘шапка’ (ср. ard(e) ‘отец’, saba/zaba ‘ребенок’, numsl ‘заяц’, rucd(e)/sRce ‘платок’, vaź ‘шапка’ в других говорах).

III диалектный тип (юго-восточный) охватывает территорию соседних районов РМ: Инсарского, Кадошкинского, частично Ковылкинского и Рузаевского. Говоры представлены в следующих населенных

Финно – угорский мир. 2015. № 3 пунктах: с. Верхняя Лухма [ veŕə ləfna ], п. Заря [ zaŕe viľe ], с. Кочетовка [ kaćatov ], с. Мордовская Паевка [poju vile ], д. Сенги-лейка [ sengilej ], с. Новлей [ navlej ], с. Старые Верхиссы [ isa pŕe, śiŕe viľe ], с. Новые Верхиссы [ isa viľe , od isa pŕe ], с. Шадымо-Рыскино [ vezadne ] и др. (Инсарский район); с. Адашево [ adaž , adaž viľe ], с. Пaёво [poju ], c. Глушково [ kalaska ] (Кадошкин-ский район); с. Шадым [ sadim ], с. Старое Пшенево [ šiŕe pšeń ], с. Новое Пшенево [ od pšeń ], д. Мордовская Авгура [ mokšəń avgara ], с. Старое Дракино [ śiŕe traka ], д. Новое Дракино [ od traka ], с. Подгорное Алёксово [ kalas ], с. Мордовское Колома-сово [ moksan kolamaz ] и др. (Ковылкин-ский район); д. Старая Муравьёвка [ śiŕe muravjofra ], с. Болдово [ boldu vele ], с. Новая Муравьёвка [ kiľme pora , muraj viľe ], с. Куликовка [ od vele ], с. Мордовская Пиш-ля [ moksan pasle ], д. Мордовское Баймако-во [ mokšəń pajmak ], с. Палаевка [ polaj viľe , ciftamas ], с. Новый Усад, c. Пушкино (Рузаевский район).

Для юго-восточного диалекта характерны следующие фонетические особенности: переход ä > e , е > i : meľ ‘желание’, ľej ‘река’ (cр. mäľ , ľej в других говорах); iraf ‘жизнь’, fiv ‘дело’ (ср. eraf, fev в других говорах); j -отация анлаутного е- : jej ‘лед’, ješi ‘колодец’, jevəďəms ‘испугаться’ (ср. aj/ej , asi/esi , avad’ams/evad’ams в других говорах); переход гласных u , i в безударном положении в корне слова в гласный неполного образования э : alee ‘улица’, arma ‘болезнь’, aca ‘овца’, savan ‘зайду’, šəvata ‘животное’ (ср. uľćе/uľćä , urma , uca , suvan , zuvata в других говорах); наличие сингармонизма гласных (единообразное вокалическое оформление слова): viŕďe ‘от леса’, piľkfťəme ‘без ноги’, ‘без ног’, keťfťəme ‘без руки’, ‘без рук’ (ср. viŕda(ə) , piľkftəma(ə) , käťftəma(ə)/ ketftama в других говорах); переход j > s в позиции перед f : tuj ‘уходит’, tusf ‘уходят’, moĺi ‘идет’, moĺišť ‘идут’; отсутствие в анлауте слова звонких эксплозивных b- , g- , d- , ď- и спирантов z- , ź- , ž -: pańä ‘баня’, pazar ‘базар’, sojńavs ‘звенеть’.

К морфологическим особенностям относятся следующие: в формах глаго- ла объектного спряжения ряда «Сонь» и «Синь» выявляются расхождения суффиксов единственного и множественного числа, как и в рыбкинско-мамолаевской подгруппе говоров центрального диалекта: sodasask ‘мы его (ее) знаем’, sodasajnak ‘мы их знаем’ (ср. sodasaśk ‘мы его (ее) знаем’ и ‘мы их знаем’ в других диалектах); sodasaśť ‘вы его (ее) знаете’, sodasajəńť ‘вы их знаете’ (ср. sodasaśť ‘вы его (ее) знаете’ и ‘вы их знаете’ в других диалектах); наличие герундийных образований (деепричастных форм) на -mək: tumək ‘уходя’, śevəmək ‘взяв’ и т. д.

IV диалектный тип (переходный) занимает территорию Белинского района Пензенской области, частично Торбеев-ского и Ковылкинского районов РМ. Говоры, входящие в переходный диалект, представлены в следующих населенных пунктах: с. Карсаевка [ kaRcajka ], с. Пичёвка [picana ], с. Козловка [ kazlofka ], с. Старая Каштановка [ śiŕe kaštanka ], с. Новая Каштановка [ od kastanka ], с. Сяр-да [ sarda ], с. Пяркино [pataka vela ], с. Дон-шино [ dancana ], с. Линёвка [ linof] , с. Озёр-ки [ azorka ] (Белинский район); с. Варже-ляй [ varzalaj ], д. Вязовка [ vazafka ], с. Куликово [ kuľikofka ], с. Старая Пичеморга [ sira picamorga , sira vela ], с. Новая Пиче-морга [ od pičəmorga , od veľä ], с. Носакино [ nosak vela ], с. Малышево [ mal p su ], с. Савва [ sava veľe ], с. Салазгорь [ salazgäŕgä ], д. Мазилуг [ maziluk ] (Торбеевский район); с. Алькино [ aľťe , aľka ], с. Мордовское Вечкенино [ mokšəń večkeńe ], п. Красная Поляна jangataj ], с. Парапино [porapa ] (Ковылкинский район).

Рассматриваемый диалект расположен между западным и юго-восточным (с северной стороны также - центральным) диалектами мокшанского языка. В нем сочетаются фонетические и морфологические особенности западного и юго-восточного диалектов: 1) действие фонетического закона перехода j > s во множественном числе перед f (как в юго-восточном диалекте): kandi, ‘несет’, kandisf ‘несут’; mili ‘идет’, molisf ‘идут’ (ср. kandjJt ”, moliJf в других говорах); 2) отсутствие в анлауте слова звонких эксплозивных b- , g- , d- , ď- :

pazar ‘базар’, paba ‘баба’; 3) наличие каузатива (каузалиса) определенного и притяжательного склонений имени существительного (как в западном диалекте): kaltksa ‘из-за, ради этой рыбы’, kaLnənksa ‘из-за, ради этих рыб’, virazanksa ‘из-за, ради моего леса’, viŕəncksa ‘из-за, ради его(ее) леса’ и т. д.; 4) употребление специфических посессивных форм существительных, характерных для западного диалекта: kudnəśk(ä,e) ‘наш дом’; kudnək(e,ə) ‘наши дома’; kudndəśť(ä,e) ‘ваш дом’; kudnte(ə) ‘ваши дома’ (ср. kudanka(e,a) / kudnaka ‘наш дом’, ‘наши дома’; kudəńťä(e,ə) ‘ваш дом’, ‘ваши дома’ в других говорах); 5) наличие словоизменительных форм глагола, встречающихся как в западном диалекте: moratam ‘мы поем’, moratad ‘вы поете’ (ср. moratama(ə) , moratada(ə) в других говорах); savamasf1sevamasf ‘вы меня /нас возьмете’, savsamaz / sevsamez ‘они меня/ нас возьмут’, saffanjat/seffanjat ‘он тебя возьмет’, savsajn/sevsajn ‘я их возьму’, savsijn/sevsijn ‘он их возьмет’, savsajnak / sevsajnak ‘мы их возьмем’, savsajanf / śevsajəńť ‘вы их возьмете’.

V диалектный тип (смешанный) географически расположен за пределами Республики Мордовия (в Нижегородской, Пензенской, Саратовской и некоторых других областях) в соседстве с эрзянскими говорами или изолированно в иноязычном окружении. Он имеет первоначальную основу мокшанского языка, которая впоследствии подвергалась значительному воздействию эрзянских говоров. Говоры, относящиеся к данному диалекту, длительное время развивались в контакте с эрзянскими говорами, что отразилось на всех уровнях языка: фонетике, морфологии, лексике.

Говорам смешанного типа свойственны следующие особенности: употребление в анлауте слов чаще всего непалатализованного -s, как в северной подгруппе центрального диалекта и в эрзянском языке: savams ‘взять, получить’, sevams ‘съесть, скушать’; sival ‘мясо’; наличие консонантных сочетаний -ks, -ks (по данным эрзянской фонетики): päkšə ‘липа’, meks ‘почему’, meks ‘пчела’; перенос уда- рения с первого слога на последующий или последний слог: kodamá ‘какой’, kosá ‘где’; смешение форм именного и глагольного словоизменения, преимущественное внедрение эрзянских алломорфов и т. д.

На лексическом уровне обнаруживается большое количество эрзянских слов: ŕevə ‘овца’, skal ‘корова’ (ср. uca ‘овца’, traks ‘корова’ в других говорах).

Фонетическую и грамматическую системы смешанного диалекта пронизывают инновационные процессы вследствие того, что они развиваются в иноязычном окружении, в условиях активных не только междиалектных, но и межъязыковых контактов.

Таким образом, следует отметить, что диалектный состав мокшанского языка отличается большим разнообразием и пестротой, прослеживающимися в определенных слоях лексики, морфологической модели слова и главных структурных элементах грамматического строя (таблица). Несмотря на то что на современном этапе все основные мокшанские говоры и диалекты на территории Республики Мордовия довольно глубоко изучены, проблема диалектной структуры современного мокшанского языка в территориальном аспекте, выделения диалектных групп на основе ряда признаков на разных уровнях языка до сих пор остается одной из основных проблем мордовского языкознания.

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ атр. – атюрьевская подгруппа;

ген. – генитив;

дат. – датив;

ельн. – ельниковская подгруппа;

кр.-син. – краснослободско-синдровская подгруппа; мокш. – мокшанский язык;

ном . – номинатив;

руз. – рузаевская подгруппа;

рыбк.-ммл. – рыбкинско-мамолаевская подгруппа; сев. – северная подгруппа;

сев.-зап . – северо-западная подгруппа;

темн.-атр. – темниковско-атюрьевская подгруппа; шайг. – шайговская подгруппа;

эрз. – эрзянский язык;

юго.-зап. – юго-западная подгруппа.

Список литературы Из истории классификации диалектов мокшанского языка

- Бубрих, Д. В. Звуки и формы эрзянской речи по говору с. Козловки (Козловский р-н Автономной Мордовской обл.)/Д. В. Бубрих. -Москва, 1930. -66 с.

- Бубрих, Д. В. Историческая грамматика эрзянского языка/Д. В. Бубрих. -Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1953. -272 с.

- Деваев, С. З. Диалекты мокша-мордовского языка в фонологическом аспекте//Очерки мордовских диалектов: в 5 т. -Саранск, 1966. -Т. 4. -С. 3-15.

- Евсевьев, М. Е. Основы мордовской грамматики/М. Е. Евсевьев. -Москва, 1929. -446 с.

- Евсевьев, М. Е. Избранные труды: в 5 т./М. Е. Евсевьев. -Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1963. -Т. 4. -470 с.

- Ермушкин, Г. И. Ареальные исследования по восточным финно-угорским языкам/Г.И. Ермушкин. -Москва: Наука, 1984. -141 с.

- Иванова, Г. С. Система гласных в диалектах мокшанского языка в историческом освещении/Г. С. Иванова. -Саранск: Издательство Мордовского университета, 2006. -176 с.

- Феоктистов, А. П. Мордовские языки и их диалекты//Вопросы этнической истории мордовского народа. -Москва, 1960. -Т. 63. -Вып. 1. -С. 63-83.

- Феоктистов, А. П. Диалекты мордовских языков//Paasonens H. Mordwinisches Wörterbuch. -Helsinki, 1990. -Bd. 1. -S. LXXI-LXXXVI.

- Цыганкин, Д. В. Опыт классификации эрзянских говоров мордовского Присурья//Очерки мордовских диалектов: в 5 т. -Саранск, 1968. Т. 5. -С. 383-394.

- Цыганкин, Д. В. Фонетика эрзянских диалектов/Д. В. Цыганкин. -Саранск, 1979. -112 с.

- Цыганкин, Д. В. Мордовские языки глазами ученого-лингвиста/Д. В. Цыганкин. -Саранск: Типография «Красный Октябрь», 2000. -316 с.

- Цыганов, Н. Ф. К вопросу классификации диалектов эрзя-мордовского языка//Совещание по вопросам исторической грамматики и исторической диалектологии финно-угорских языков: тез. докл. -Москва, 1959. -С. 70-73.

- Черапкин, И. Г. Диалекты мордвы-мокши бывшей Пензенской губернии//Ученые записки Саратовского университета. -Саратов, 1930. -Вып. 3. -Т. 8. -С. 19-31.

- Feoktistov, А. P. Mokšamordvan murteet/А. P. Feoktistov, S. Saarin. -Helsinki, 2005. -435 s.