Издательская и методическая деятельность Ф. Ф. Павленкова в вятской ссылке. К 185-летию со дня рождения просветителя

Автор: Помелов В.Б.

Журнал: Историко-педагогический журнал @history-education

Рубрика: Памятные даты истории образования и педагогики

Статья в выпуске: 4, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье раскрывается содержание издательской, просветительской и методической работы известного российского деятеля культуры и педагога Флорентия Федоровича Павленкова (1839-1900). Основное внимание уделено периоду его пребывания в ссылке в губернском городе Вятка, а также в уездном городке Вятской губернии Яранске. Показана значимость его подвижнических усилий по развитию просвещения в российской провинции во второй половине XIX в. на примере Вятской губернии. Уделяется внимание характеристике его творческих связей с местной интеллигенцией. Рассказывается о деятельности всероссийской общественной организации под названием «Содружество Павленковских библиотек», объединяющей библиотеки, носящие имя Ф. Ф. Павленкова. Статья подготовлена в связи со 185-летием со дня рождения Павленкова.

Вятская губерния, ф. ф. павленков, выдающийся издатель, просветитель и педагог-методист, д. и. писарев, ссылка, вятка, яранск, «вятская незабудка», н. н. блинов, «наглядная азбука», павленковские библиотеки

Короткий адрес: https://sciup.org/140308279

IDR: 140308279 | УДК: 371

Текст научной статьи Издательская и методическая деятельность Ф. Ф. Павленкова в вятской ссылке. К 185-летию со дня рождения просветителя

Введение . Заметный вклад в развитие просвещения и пропаганду гуманистических идей и взглядов среди населения Вятской губернии внес выдающийся русский издатель, просветитель, писатель и педагог Флорентий Федорович Павленков, находившийся в вятской ссылке в 1869–1877 гг. Именно этот период его жизни мало исследован историками педагогики, и этим объясняется наше обращение к данному вопросу.

Материалы и методы. В работе над статьей автором использовались аксиологический и формационный научно-исследовательские подходы: первый подход позволяет выявлять в исследуемом материале наиболее ценное и значимое содержание, в то время как второй подход призван оценивать действия исторических персонажей с классовых позиций, в рамках определенной общественно-экономической формации. Автор также применял биографический и аналитический методы, метод работы с научной литературой.

Результаты исследования. Ф. Ф. Павленков родился 8 (20) октября 1839 г. в небогатой дворянской семье помещика в Кирсановском уезде Тамбовской губернии. В семь лет он потерял родителей и был взят на воспитание сестрой матери.

Она решила отдать его в Царскосельский Александровский кадетский корпус для малолетних сирот из дворян. В 1859 г. Флорентий окончил 1-й кадетский корпус на Васильевском Острове в Санкт-Петербурге в чине поручика, и был определен в стрелковый батальон с прикомандированием к Михайловской артиллерийской академии, курс обучения в которой завершил в 1861 г. Служил в конной артиллерии в Киевском и Брянском арсеналах.

Уже в кадетском корпусе он проявил склонность к литературным занятиям, чем обратил на себя внимание главного начальника военноучебных заведений Я. И. Ростовцева.

Одно из стихотворений кадета Павленкова так понравилось Ростовцеву, что тот даже наградил его золотыми часами и организовал выступление перед царской фамилией. Подробности этого события остались неизвестны, поскольку впоследствии Павленков не любил вспоминать об этом. Надо полагать, стихи были наполнены ура-патриотическими чувствами. Во время прохождения курса в академии Павленков изучал физику, химию и технику артиллерийского дела; особенно интересовался изучением истории старинных нарезных орудий. Результатом этого интереса стала его первая печатная работа, помеченная 15 сентября 1860 г., и появившаяся в «Артиллерийском Журнале» под заглавием «О старых нарезных орудиях, хранящихся в Санкт-Петербургском Арсенале».

Редкое фото Ф. Ф. Павленкова в форме поручика

Военная служба была не слишком обременительной, поэтому Павленков увлекся переводческой работой. Причем он приступил к переводу с французского языка сложной научной работы – «Курса физики» А. Гано. У Ф. Ф. Павленкова появилась идея предпринять издание книги за свой счет. Он заказал 4000 экз. и вскоре, летом 1867 г., тираж был распродан. Так появилось первое издание Павленкова. Последующие издания этой книги печатались тиражом в 6000 экз., последнее из них, девятое, вышло в 1898 г.

К этому же времени (к концу 1865 г. – началу 1866 г.) относится знакомство Павленкова с семейством Д. И. Писарева, – его матерью Варварой Дмитриевной и старшей сестрой Верой, которая стала его гражданской женой. Сам Писарев с 1862 г. находился в заключении. Еще в бытность свою в Киеве Павленков с увлечением читал его статьи в «Русском Слове». После того, как опыт самостоятельного издания «Физики» Гано оправдал его ожидания, – удалось продать весь тираж! – Павленков решил попытаться осуществить издание сочинений Писарева, о чем и написал ему.

Молодой 25-летний критик и публицист принял предложение Павленкова с восторгом. Павленков принялся за дело, и весной 1866 г. был готов к выпуску в свет 1-й том собрания сочинений в количестве 3000 экз. и почти готов 2-й том. Однако вскоре между ними возникли разногласия. Павленков признавал необходимым, чтобы Писарев, по цензурным соображениям, внес некоторые изменения в текст одной-двух статей, но тот отказывался «смягчить» текст. В итоге, едва только 2-й том был отпечатан (2 июня 1866 г.), как незамедлительно последовал арест всего тиража…

Сфера книгоиздательства все больше увлекала Павленкова. Он вышел в отставку с военной службы в 1866 г. в чине поручика. Поселился в столице, где в конце 1866 г. приобрел книжный магазин П. А. Гайдебу-рова, на углу Невского проспекта и Михайловской улицы, который вскоре стал популярным среди читательской публики. Флорентий всецело посвятил себя делу издания и распространения книги; начал выпуск серии книг по естествоведению и натурфилософии.

-

4 июля 1868 г., купаясь в море в Дубельне, близ Риги, утонул Д. И. Писарев. На долю Павленкова выпала печальная необходимость позаботиться о похоронах. 29 июля на Волковом кладбище собралась многочисленная толпа почитателей Писарева. Несмотря на запрет, Павленков выступил с прощальным словом, что стало в дальнейшем формальным поводом к его преследованию со стороны властей. На похоронах поступило предложение увековечить память Писарева учреждением стипендии его имени и установкой памятника. Та же мысль была высказана во многих газетах, и в книжный магазин Павленкова стали поступать многочисленные запросы и предложения по этому поводу с разных концов России. На все запросы Павленкову приходилось отвечать лично. Это переполнило чашу терпения властей. В результате, 3 сентября 1868 г. Павленков был арестован и после произведенного в его квартире и книжном магазине обыска, не открывшего ничего недозволенного, помещен сначала в Спасскую часть, а потом в Петропавловскую крепость.

Павленков не сомневался в намерениях полиции выслать его из столицы, дабы лишить возможности продолжать начатую им книгоиздательскую деятельность, идеологическая направленность которой не нравилась правительству. Находясь в заключении, он сделал распоряжение по передаче дел по магазину своему другу М. П. Надеину. Следствие по поводу ареста Павленкова не давало никакого обличительного материала, – ни для продолжительного заключения в тюрьму, ни для ссылки. Тем не менее, 11 июня 1869 г. Павленков был выслан в Вятку.

Сразу по прибытии в Вятку, в июле того же года, Павленкову было официально объявлено, «с отобранием подписки», о воспрещении заниматься издательской деятельностью. Но оставить дело, ставшее главным в его жизни, он не мог.

Между прочим, сочинениями Писарева зачитывалась и вятская молодежь, в частности, гимназист, сын польского ссыльного, будущий основоположник космонавтики К. Э. Циолковский. Он писал в воспоминаниях: «Писарев заставлял меня дрожать от радости и счастья. В нем я видел тогда второе «я»… Это один из самых уважаемых мною моих учителей» [Петряев…, с. 131].

В «Вятских губернских ведомостях» (1869, № 20) появилось объявление: «Особа, хорошо знающая французский язык, желает давать уроки в своем доме. Квартира в доме Ивана Петровича Шуравина» [Петряев…, с. 131]. Этой «особой» и был Павленков: открыто называть свою фамилию он не мог; ему было запрещено заниматься преподаванием.

В Вятке Ф. Ф. Павленков встал во главе своеобразного кружка, куда входил весь цвет тогдашней вятской прогрессивно мыслящей интеллигенции. Это были писательница Мария Егоровна Селенкина (урожд. Мышкина) (1844–1894), юный художник Виктор Михайлович Васнецов (1848–1926), ссыльный революционер-демократ, этнограф Василий Федорович Трощанский (1843– 1898), владелец типографии и первой частной вятской библиотеки Александр Александрович Красовский (1828–1883), педагоги Николай Николаевич Блинов (1839–1917) и Матвей Леонтьевич Песковский (1843–1903), председатель губернской земской управы Матвей Матвеевич Синцов (1835–1910), чиновник и публицист, участник революционного движения 1860-х гг. врач и публицист Вениамин Осипович Порту-галов (1835–1896), земский врач Савватий Иванович Сычугов (1841– 1902), а также чиновники И. Н. Романов и А. А. Сырнев, хирург А. Н. Руднев и др.

М. Е. Селенкина

Среди вятских друзей Павленкова был ссыльный учитель Василий Иванович Обреимов (1843–1910), страстный поклонник взглядов Писарева и его педагогических идей. В дальнейшем он стал известным математиком-методистом; его книгой «Математические софизмы» восхищался В. И. Ленин [Изергина…, с. 25].

В. И. Обреимов

Другим представителем вятского окружения Павленкова был мировой судья, сын вятского протоиерея Владимир Игнатьевич Фарма-ковский (1842–1922), в дальнейшем известный российский общественный и педагогический деятель. В Вятке в типографии Красовского

Павленков выпустил, причем несколькими изданиями, шесть брошюр Фармаковского, которые служили пособиями для волостных судей, старшин, старост, земских гласных и присяжных заседателей.

В. И. Фармаковский

В 1874 г. в Вятке побывал казанский публицист и краевед Н. Я. Агафонов, который в письме к нижегородскому историку и статистику Александру Серафимовичу Гацискому (1838–1893) указывал на то, что он посоветовал павленков-скому кружку издавать, в силу наличия в Вятке значительного числа литературных сил, сатирическую газету или сборник [Изергина…, с. 8– 9].

А. С. Гациский

Даже в Малмыжском уезде, где «самое значительное во всей Вятской губернии земство», половина его волостей оставались без школ. В статье «Вопрос о подвижных школах» критически оценивалась деятельность Яранского земства, годичное собрание которого представляло собой «настоящее поле брани»: «Наступило новое трехлетие, а с ним и новые шансы на участие в дележе земского пирога» [Вятская…, с. 198–199]. Больше всего статей (восемь) содержательно были связаны с Яранским уездом, поскольку Павленков провел там около года и хорошо изучил местную обстановку именно в этом уезде Вятской губернии.

Другое направление просвещенческой деятельности Ф. Ф. Павленкова в Вятке было связано с тем, что в 1860–1870-е гг. он находился под впечатлением бурного прогресса естественных наук. Стремясь способствовать их всемерному распространению, он осуществил в вят- ской ссылке перевод и издание в типографии А. А. Красовского 2-й части учебника «Физика» А. Гано.

В 1873 г. Павленков издал там же брошюру А. А. Баркера «Соотношение жизненных и физических сил» (перевод из французского журнала «Le Monde»), автор которой математическим путем обосновывал открытый ранее М. В. Ломоносовым закон сохранения энергии. В тот же год Павленков выпустил книгу А. Тиндаля «Роль воображения в развитии естественных наук», переведенную им из «Revue Scientifique» и «Le Monde». Но самым заметным событием в научной жизни вятской провинции стало издание здесь капитального труда директора Римской обсерватории и священника Анджело Секки, в котором автор пытался «согласовать» выводы науки с признанием бытия бога. Итальянский аббат полагал, что «наука отлично соединяется с положением о существовании бога».

По существу, эта работа в какой-то степени предвосхитила появление такого влиятельного философского течения как неотомизм. Работая над переводом книги, Павленков стремился сохранить все действительно ценные научные положения, опуская религиозно-мистические рассуждения автора, ибо, будучи сторонником учения Ч. Дарвина, он не мог допустить изданием книги Секки нападок на это учение. Выпущенная в г. Вятке книга Секки имела в качестве приложений ранее выпущенные отдельными брошюрами упоминавшиеся выше работы Баркера и Тиндаля.

Профессор Московской духовной академии Е. Е. Голубинский откликнулся на выход в свет этого издания статьей «Книга Секки «Единство физических сил» и тенденции вятского издания ее на русском языке», опубликованной в журнале «Православное обозрение» (1875). В «рецензии», имевшей характер политического доноса, отмечались случаи «неточного перевода», пропуски в оригинале текста, атеистические тенденции переводчика и издателя, стремившегося избегать употребления таких слов как «бог», «творец мира», «зиждитель», «божество» и т. п. [Помелов…, Просветители Вятского края…, с. 41]. Оттиски статьи Голубинский послал в Вятку архиерею, ректору духовной семинарии, полицмейстеру и вицегубернатору Домелунксену. Вятский архиерей Аполлос просил Главное управление по делам печати изъять из продажи книгу Секки в переводе Павленкова.

Поразительно, но факт: в Главном управлении сочли, что в книге нет никаких высказываний против религии, – о ней просто не упоминалось, – и поэтому просьба осталась без удовлетворения. Тем не менее, местные власти, вняв предложению архиерея, в наказание выслали Павленкова в г. Яранск [Добровольский…, с. 18]. Позднее, в феврале 1880 г. В. Г. Короленко спросил Ф. Ф. Павленкова, встретив его в Вышневолочковской тюрьме, почему он вычеркнул богословские пассажи из книги Секки. Павленков с возмущением заметил: «Еще бы! Стану я распространять иезуитскую софистику!» [Короленко…, с. 108].

Тем не менее, выход именно этой книги стал поводом для «упрятывания» Павленкова в еще более отдаленную ссылку, – в уездный вятский городок, о котором поэт с иронией сказал: «Яранск на карте генеральной кружком означен не всегда». Туда перевели Павленкова 14 января 1876 г., и здесь он жил по ноябрь того же года. В Яранске его друзьями стали местные общественные деятели: секретарь земской управы В. М. Гусев, кандидат лесоведения, лесничий Э. Э. Валленбур-гер и земский архитектор И. А. Шмаков. Они вместе обсуждали возможность открытия «Вятского земского вестника», учреждения передвижных школ и другие злободневные вопросы. Павленков продолжил подготовку к изданию «Практического курса итальянского языка по методу Оллендорфа» [Рассудовская…, с. 40].

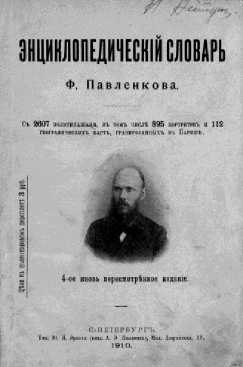

К периоду яранской ссылки относится начало осуществления одной из самых значительных работ Павленкова, – составление и подготовка к изданию «Иллюстрированного Словотолкователя», первые 10 печатных листов которого были закончены им именно в Яранске. В то время в России имелись в обращении словари иностранных слов, вошедших в состав русского языка (Михельсона, Бурдона, Гейзе и др.), но все эти словари, по мнению Павленкова, не могли достичь нужных целей: с одной стороны, из-за обилия лишних слов специального характера, и без того известных специалистам и совершенно ненужных для большинства российских читателей, а с другой стороны, – по причине отсутствия качественных рисунков таких предметов, о которых нельзя составить ясного понятия без наглядного изображения. Кроме того, такое издание должно было быть достаточно доступным по цене. Издание, в итоге, было выпущено в Санкт-Петербурге в 1899 г. под названием «Энциклопедический Словарь Ф. Павленкова».

Энциклопедический словарь Ф. Ф. Павленкова

Вятский губернатор В. И. Ча-рыков выражал недовольство негативным влиянием Павленкова на членов яранского уездного земства, и предпочел вернуть Павленкова в Вятку, под свой личный надзор.

Присущее Ф. Ф. Павленкову стремление к просвещению народа отчетливо проявляется в его переписке с виднейшими представителями отечественной общественной мысли и педагогической науки и практики (Д. И. Писарев, Н. А. Корф, Н. Ф. Бунаков, И. И. Паульсон и др.), в издании многочисленных учебных пособий, в распространении прогрессивной для того времени идеи передвижных (тогда их называли «подвижными») школ.

Обсуждение результатов .

Раздел «Обсуждение» мы посвятим более подробному рассмотрению деятельности Ф. Ф. Павленкова как педагога-методиста.

Действительно, он был не только квалифицированным переводчиком, прогрессивным издателем и бесстрашным публицистом, но и известным ученым-методистом. Причем его методический талант особенно ярко проявился именно в период вятской ссылки. Это, в частности, проявилось в том, что на основе разработанного им оригинального варианта наглядно-звукового метода обучения грамоте Павленко- вым была составлена «Наглядная азбука», вышедшая в 1873 г. в гг. Вятке и Санкт-Петербурге.

Авторство этого пособия поначалу действительно приписывалось Н. Н. Блинову, поскольку Павленков не мог по цензурным соображениям издавать ее под своим именем. Поэтому он попросил известного вятского учителя и священника Николая Николаевича Блинова поставить его, Блинова, фамилию на обложке, поскольку труды самого Блинова в то время проходили цензуру без осложнений, и он пользовался доверием официальных властей.

Н. Н. Блинов

«Наглядная азбука» представляла собой учебное пособие, снабженное большим количеством рисунков, облегчавших усвоение букв без помощи учителя. Цель составления своего пособия Ф. Ф. Павленков видел в том, чтобы сделать процесс обучения грамоте более доступным и приятным для обучающихся.

В дополнение к пособию им было издано также методическое пособие «Объяснение к «Наглядной азбуке» («Ключ к чтению и письму по картинкам»), в котором он объяснял сущность своего метода.

Главной особенностью своего метода Ф. Ф. Павленков считал постепенное приучение учащихся к самостоятельности. Его метод основан на том простом законе, указывал Павленков, по которому, зная сумму двух чисел и одно из слагаемых, несложно отыскать и другое слагаемое.

«В предлагаемом мной способе обучения грамоте, – писал методист, – роль такой суммы играет изображение знакомого ученику предмета вместе с полным названием последнего, а роль данного слагаемого – та часть этого названия, которая выражается уже пройденными им прежде звуками. Предметы подобраны так, что разность, остающаяся в конце подписи под рисунком, и составляет искомый звук, как бы выделяющийся сам собой» [Павленков…, с. 4].

Например, в пособии приводится картинка с изображением самовара. Учащимся известны все буквы, составляющие данное слово, кроме «р». Прочитав первые шесть знакомых букв, они легко определят и незнакомую букву, правильно ее произнесут, ориентируясь на картинку.

Пособие вызвало широкий положительный резонанс среди педагогической общественности, появился ряд откликов в печати, что объяснялось не только его очевидными достоинствами, но и тем обстоятельством, что в тот период важнейшей задачей образования в России передовые педагоги считали необходимым возможно более широкое распространение элементарного обучения, которое должно было бы, в идеале, охватить все население. В связи с этим, особенно большое значение придавалось созданию учебных пособий для начальных школ, прежде всего азбук, букварей и книг для детского чтения.

Практически все крупные педагоги второй половины XIX в., начиная с К. Д. Ушинского, занимались их составлением. Анализ критико-библиографических рецензий и обзоров позволяет сделать вывод о том, что признанные российские методисты испытывали к «новым», в особенности провинциальным, «букваристам», достаточно ревнивые чувства.

Тем большее значение для характеристики пособий Ф. Ф. Павленкова имели положительные отзывы видных педагогов тех лет. Так, Д. Д. Семенов, указывая на частные недостатки «Наглядной азбуки», видел большую заслугу автора в развитии принципа наглядности при обучении русской грамоте [Семенов…, с. 182].

С выходом в свет «Наглядной Азбуки» у некоторых вятских земцев появилась идея об устройстве передвижных школ грамотности с «переездными» учителями, по образцу шведских начальных школ. Павленков не только поддержал эту прогрессивную идею, но и утверждал, что его азбука могла бы с успехом там использоваться.

Но прежде, утверждал он, необходимо убедиться в возможности самообучения учеников после нескольких уроков с учителем. При этом задача учителя в этот период совместной работы с учениками состояла в том, чтобы научить их, прежде всего, умению выделять, по методике Павленкова, в слове конечный звук и находить соответствующий этому звуку графический (письменный) знак, т. е. букву.

Такой опыт, писал Павленков, был произведен одним высланным в Вятскую губернию учителем и дал вполне удовлетворительные результаты. Учитель организовал школу из десяти учениц различного возраста. Среди них, например, были девочка семи лет и ее бабушка, неграмотная крестьянка 42-х лет; он занимался со всеми ученицами две недели, дошел с ними до буквы «Р», а затем предоставил им возможность заканчивать изучение азбуки самостоятельно. Школа занималась без учителя три недели под надзором старшей ученицы. В итоге, ученики не только закончили изучение всех букв, но и начали читать статьи из приложенной к азбуке хрестоматии.

На международной педагогической конференции в 1873 г. в г. Вене, приуроченной к Всемирной выставке, педагоги ряда стран с интересом прослушали лекцию известного российского деятеля просвещения Н. А. Корфа, организованную при содействии австрийского педагога Диттеса, о методе Ф. Ф. Павленкова и после оживленных дебатов пришли к выводу, что в основу «Наглядной азбуки» положен совершенно неизвестный в Европе и Америке способ обучения и самообучения грамоте.

На примерах, взятых из немецкого языка, Корф показал педагогическое значение «Наглядной Азбуки» и преимущество способа обу- чения и самообучения по ней. Отмечалось также, что «Наглядная азбука» лучше всех других известных конференции азбук возбуждает самодеятельность учащихся и может оказать неоценимые услуги школе, а потому в интересах подрастающего поколения всех государств следует попытаться применить основные начала этой азбуки к обучению чтению и письму в других европейских странах.

В итоге, как писали «Санкт-Петербургские Ведомости» в передовице в номере от 6 июня 1873 г. «Наглядная азбука» получила почетный отзыв Венской всемирной выставки. Это был, по всей вероятности, первый случай международного признания достижений российской методической мысли, и это признание, пусть и косвенно, связано с Вятской губернией. «Наглядная азбука» дополнялась «Самоучителем», а также «Объяснением к «Наглядной азбуке».

Созданием такого исчерпывающего учебно-методического комплекса Ф. Ф. Павленков поставил себя в ряд видных методистов своего времени.

Однако нашлись доброхоты, усмотревшие в «Азбуке» «сугубую зловредность», несмотря на то, что она прошла через две цензуры, – губернаторскую и министерскую. В ней, по их мнению, под невинной оболочкой таились пропаганда неуважения к религии и священным для народа предметам, а, следовательно, имела место попытка подрыва основ государства. Первыми застрельщиками, выступившими в поход против «Наглядной Азбуки», стали некоторые сельские батюшки.

Таким образом, судьба самого известного методического произведения Ф. Ф. Павленкова – «Наглядной азбуки» – оказалась нелегкой. Она вновь была затребована в особый отдел ученого комитета министерства, созданный в 1869 г. в связи с проникновением в педагогическую литературу антиправительственных взглядов и выполнявший функцию цензуры.

Член этого отдела Кочетов отмечал в своей рецензии, что постановка рядом, «якобы согласно методическим требованиям, выдвинутым Павленковым», иллюстраций церковного аналоя и стойла, петуха и монаха, короны, коровы и кокошника означает поругание священных предметов, компрометирует служителей культа и монарха и возбуждает у учащихся неуважение к ним.

Особую ярость властей вызвало размещение друг за другом рисунков виселицы, цепи, офицера и царя, «необходимых для изучения буквы Ц». Иллюстрировал книгу вятский художник В. И. Порфирьев [Блюм…, с. 32].

Вятский губернатор Валерий Иванович Чарыков, пожелавший ознакомиться с азбукой, обнаружил в ней рисунки, где изображен император в порфире и короне, а впереди его солдат, убегающий с поля боя и приговаривающий при этом: «Как приятно умирать за царя и отечество». «Я вполне с тобой согласен», – говорит другой солдат, обгоняя первого [Помелов…, Просветители и педагоги-методисты…, с. 52].

В итоге, губернатор пришел к вполне естественному выводу, что азбуку следует изъять из библиотек, так как она, среди прочего, прививает взгляды Дарвина о происхождении человека и является «вреднее сочинений Лассаля» [Петров…, с. 200].

Особый отдел ученого комитета министерства народного просвещения увидел в азбуке и завуалированную пропаганду дарвинизма, что особенно преследовалось в те годы: «Сопоставление на странице 25 скелетов человека и обезьяны неудобно в том отношении, что может подать повод неблагонамеренному учителю развивать детям теорию, распространение которой в народных школах не может быть допущено» [Центральный…, л. 24].

Представители духовенства также выступили против автора азбуки с обвинением его в поругании предметов культа. Секретарь цензурного комитета Пантелеев заявил, что если даже под названием «Наглядная Азбука» будет поставлен текст Евангелия, то он и тогда не разрешит выпуск.

Но более всего цензуру смущала именно сама идея передвижных школ. Поэтому, стремясь не допустить к распространению этот тип учебных заведений, под прикрытием которого революционеры-народники могли бы осуществлять антиправительственную деятельность, цензурный комитет рекомендовал закрытие передвижных школ и постановил запретить «Наглядную азбуку», как пособие, которое могло бы быть использовано в этом типе школ, о чем заявил во всеуслышание сам автор.

В итоге, тираж изданного в 1874 году пособия был уничтожен. Само название книги, приобретшее действительно широкую, но, увы, печальную известность, оказалось под запретом.

Однако Ф. Ф. Павленков продолжал борьбу за свою книгу. По его признанию «жизнь или смерть» «Наглядной азбуки» была для него почти то же самое, что половина его собственной жизни и смерти. Поистине, это была азбука, рожденная в неволе, как справедливо определил ситуацию с книгой современный биограф Ф. Ф. Павленкова Юний Алексеевич Горбунов (1938–2021) [Горбунов, 1981].

Павленков был вынужден пойти на хитрость. Сделав незначительные изменения в расположении рисунков и заменив прежнее заглавие другим («Чтение и письмо по картинкам»), он разослал по экземпляру исправленного оригинала в цензурные комитеты Казани, Москвы, Киева и Риги, получил в них соответствующее разрешение на издание, и без каких-либо затруднений в начале 1876 г. выпустил 30 тысяч экземпляров нового издания фактически все той же «Наглядной Азбуки», но под другим заглавием и без обозначения фамилии автора [Помелов…, Просветитель…, с. 8].

В предисловии, с целью введения цензуры в заблуждение, Ф. Ф. Павленков даже… «критикует» ранее изданное павленковское издание.

В итоге, книга получила широкую известность, прежде чем хитрость автора была обнаружена. Впоследствии, по возвращении Павленкова из ссылки в Санкт-Петербург, ему удалось восстановить прежнее заглавие, – «Наглядная Азбука».

Санкт-петербургское издание (1873 г.) азбуки Павленкова вышло с фамилией Н. Н. Блинова на обложке, который был вынужден дать на это согласие в интересах дела просвещения, хотя и предвидел для себя возможные неприятности, которые, действительно, не замедлили сказаться: последовали обыск, отстранение от учительской работы.

Спустя 15 лет, когда ссылки и цензурные придирки в отношении данного издания были далеко в прошлом, и можно было «смело» указывать на свое авторство, в предисловии к очередному изданию «Объяснения к «Наглядной азбуке» Ф. Ф. Павленков вдруг счел необходимым заявить следующее: «Составление «Наглядной азбуки» до последних лет приписывалось отцу (т. е. священнику – В. П.) Блинову, который долгое время ничего не имел против этого. Но после упреков, которые были им обращены ко мне по поводу будто бы невыгодных последствий от такого недоразумения, я считаю вполне позволительным для себя заявить теперь, что отцу Блинову не только не принадлежит ни одной строки в «Наглядной азбуке» и «Чтении-письме по картинкам», но что до окончания моей работы он даже не верил в возможность практического осуществления той мысли, которая была положена мной в основание этих азбук. В своей «Грамоте», рекомендованной министерством народного просвещения, отец Блинов держался совершенно иной системы и даже стоял за раздельное обучение чтению и письму» [Павленков…, с. 4].

Совершенно необходимо отметить, что такое «признание», мягко говоря, не делало чести известному издателю. Получилось так, что когда издание книги было делом опасным, но, в то же время, сама необходимость издания была для Павленкова делом принципа, авторство им было великодушно отдано Блинову; спустя же годы, когда об изданной некогда вольнодумной книге можно было говорить без опасений, Павленков вдруг забеспокоился о своем авторстве.

Но ведь Блинов-то в свое время от этого навязанного ему «авторства» пострадал, и очень сильно! Он принял эту опасную миссию на себя и лишился работы, будучи отцом одиннадцати детей! Его выслали по распоряжению губернатора, – из Вятки в Санкт-Петербург! Под надзор, так сказать, столичной полиции. И вот теперь «гроза миновала», а «славу борца с царским режимом» пожинал другой человек, т. е. Павленков.

Будучи человеком педантичным и, в то же время, очень неравнодушным к собственной популярности, Ф. Ф. Павленков тщательно собирал отзывы практических работников образования о своем пособии и даже издал их отдельной книгой (! – В. П.) – «Отзывы народных учителей о «Наглядно-звуковых прописях» (СПб, 1880).

В книге приводятся многочисленные свидетельства учителей, заявлявших, что учащиеся, самостоятельно занимавшиеся по методу Павленкова с помощью его пособий, в отдельных случаях добивались не меньших результатов, если сравнивать их знания с знаниями учеников, обучавшихся с учителем. С немалой долей вероятности можно предположить, что такого рода издание является единственным в своем роде за всю историю книгопечатания в мире.

По замыслу Павленкова его пособия могли быть особенно эффективны при организации передвижных школ. Проведенная при поддержке ряда прогрессивно настроенных вятских земских деятелей опытно-экспериментальная работа в этом направлении дала отличные результаты, – было открыто более восьмидесяти школ подобного типа, и это не на шутку встревожило чиновников из министерства народного просвещения.

Таким образом, учебные пособия Павленкова, написанные им в период вятской ссылки, имели большой успех среди учительства. Доказательством этого служит тот факт, что в 1909 г., уже после смерти автора, «Наглядная азбука» вышла 22м изданием (всего вышли 23 издания).

Помимо нее Павленков составил и издал «Азбуку-копейку» (1876), действительно стоившую одну копейку. Разумеется, брошюрка была особенно популярна среди сельских жителей. В 1893 г. вышло ее одиннадцатое издание.

Почти одновременно с изданием своей азбуки Павленков приступил к разработке другого нового материала для обеспечения наглядного обучения в начальной школе. Он подготовил для издания книжку детских задач в картинках, названную им «Наглядные несообразности». В этой работе Павленковым впервые был взят за основание, так сказать, отрицательный элемент .

В книжку должны были войти до 450 рисунков, изображающих разные предметы, действия и явления в явном и наглядном несоответствии с действительностью относительно количества, величины, формы, места, свойств предметов и т. д. По мысли автора, несоответствия должны были служить для ребенка своего рода стимулом к постановке вопросов «почему?» и «отчего?».

Издание первоначально появилось в виде приложения к журналу «Детское чтение» за 1874 г. и состояло из серии листов с рисунками и объяснительного текста на русском и трех иностранных языках. Вследствие некоторых технических затруднений издание было приостановлено и закончено уже по возвращении Павленкова из ссылки, но, к сожалению для автора, не получило ожидаемого применения и успеха.

Потенциальных пользователей пособия (учителей, родителей), несомненно, смущал весьма неудачный дидактический подход Павленкова. Ведь в учебных пособиях даются, как правило, положительные примеры, которые и запоминаются детьми. Здесь же существовала вполне обоснованная опасность, заключавшаяся в том, что неправильные примеры будут запоминаться как правильные [Помелов…, Просветитель…, с. 9–10].

Анализ просветительской деятельности Ф. Ф. Павленкова дает основание для утверждения о том, что известный российский издатель и педагог в значительной степени, вслед за другими вятскими ссыльными Александром Ивановичем Герценом (1812–1870) и Петром Владимировичем Алабиным (1824– 1896), способствовал распространению просвещения в Вятском крае.

Он так же, как и эти его предшественники, считал открытие школ и библиотек важнейшим средством утверждения грамотности, и поэтому все свое наследство, состоявшее из 50 тысяч книг стоимостью 800 тысяч рублей, завещал отдать на открытие по всей России двух тысяч публичных сельских библиотек.

В Вятской губернии к 1911 г. в одиннадцати уездах были открыты 194 библиотеки имени Ф. Ф. Павленкова. Как и Алабин, Павленков издавал методические пособия для школ. Однако в отличие от изданий Алабина, представлявших собой, в основном, сборники известных произведений русской классики, методические работы Павленкова были авторскими, и создавались им специально в качестве учебных и методических пособий с соблюдением необходимых дидактических требований.

В силу своего социального положения в период вятской ссылки

Павленков, разумеется, не мог принимать непосредственного участия в открытии школ, библиотек и т. п.

Его заслуга состояла в том, что написанные и изданные им в Вятке книги просветительского и учебнометодического содержания именно здесь были особенно хорошо известны учительству и активно использовались в учебных заведениях. Не приходится говорить и о личном влиянии Ф. Ф. Павленкова на вятских учителей, поскольку тесных контактов с достаточно широким кругом местных педагогов у находившегося под гласным надзором полиции издателя быть не могло. Общение Павленкова с местной интеллигенцией ограничивалось, в основном, достаточно узким кругом членов его кружка.

По возвращении в Санкт-Петербург из Вятки в 1877 г. Павленков направляет свою методическую и издательскую деятельность, прежде всего, на обеспечение народных школ качественными учебными пособиями. Составленные и неоднократно переиздававшиеся им «Наглядная азбука», «Наглядно-звуковые прописи», «Книга для чтения в школе и дома», «300 письменных работ», «Задачи для упражнения в письме в начальной школе», «Первоначальное правописание», «Руководство для воскресных школ», изданные им книги К. Д. Ушинского, Н. Ф. Бунакова, Н. А. Корфа, И. И. Паульсона и других авторов снискали Павленкову глубокое уважение со стороны педагогической общественности.

При этом он неизменно стремился давать наилучшее оформление издававшейся литературе, что имело немаловажное воспитательное значение, побуждало детей беречь ее [Помелов…, Региональные…, с. 76].

Павленков со всей присущей ему энергией и неутомимостью пользовался каждым днем для восстановления и укрепления своего расшатанного ссылками и арестами любимого дела. Так, только в сентябре 1879 г. он выпустил 5000 экземпляров иллюстрированного издания учебного пособия «Наш Друг» Н. А. Корфа, в ноябре – еще 6000 экземпляров, а также по 3000 экземпляра второго издания «Единства физических сил» А. Секки и книги «Телефон» Дю-Монселя, а также начал печатать книгу Тисандье «Мученики науки».

К периоду возвращения Павленкова из вятской ссылки в декабре 1877 г. им было выпущено, в целом, всего 16 однотомных изданий номинальной стоимостью около 18 тысяч руб. А вот на день его смерти количество изданий было доведено до 755 общим тиражом свыше 3,5 млн. экземпляров. Стоимость изданных определялась суммой 804628 руб. [Помелов…, Просветитель…, с. 10]. Издавал он, в основном, книги, рассчитанные на массовую аудиторию: сочинения русских классиков, иллюстрированные библиотеки русской и западноевропейской литературы для детей, научную переводную литературу, научно-популярные библиотеки.

Свою издательскую деятельность Павленков всегда строил в соответствии со своими демократическими убеждениями. Ф. Ф. Павленковым были выпущены труды В. Г. Белинского в 4-х томах, работа Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Ф. Ф. Павленковым была придумана и начала издаваться знаменитая «Жизнь замечательных людей», – серия очерков-биографий, написанных в жанре исторических хроник и рассказывавших о судьбах людей, оказавших в разные эпохи существенное влияние на жизнь целых народов или даже всего человечества.

Биография Ф. Ф. Павленкова в серии «Жизнь замечательных людей»

Всего было издано около 200 биографий, в том числе книги о К. Д. Ушинском, Н. А. Корфе, А. В. Суворове и других действительно замечательных людях. Издание этой серии было продолжено в советские годы по инициативе А. М. Горького.

Павленков умер 20 января (1 февраля) 1900 г. в г. Ницце, похоронен в Санкт-Петербурге, на Литераторских мостках Волкова кладбища.

Свой капитал он завещал на устройство бесплатных библиотек и читален в деревнях. В 1901–1911 гг. на завещанные им средства в 53 губерниях были открыты две тысячи бесплатных библиотек-читален. Больше всего (более двухсот) «павленков-ских библиотек» было открыто именно в Вятской губернии.

Большинство из них нашли приют под крышами народных училищ, размещаясь в учительской или классной комнате, а иногда просто в шкафу под висячим замком в школьном коридоре. В назначенное время его открывали – и учащиеся, крестьяне и прочие представители деревенского люда выбирали для прочтения книги. «На огонек» в такие библиотеки тянулись даже жители соседних селений.

Душеприказчик Павленкова В. Я. Яковенко, взявший на себя заботу по устройству библиотек, следил за их состоянием, вел переписку с уездными земствами, рассылал каталоги и книги, изучал спрос читателей на литературу. При Яковенко павленковские библиотеки пополнялись произведениями прогрессивных писателей, иллюстрированными популярными брошюрами по географии и естествознанию, книгами по исторической тематике, изданиями по вопросам возделывания льна и других культур, обработке и удобрению почвы. В небольшом количестве сюда поступала литература по здравоохранению, педагогическим и другим вопросам.

Заключение. В советский период павленковские библиотеки перестали финансироваться и пополняться литературой, а потому вскоре прекратили существование; частично они были преобразованы в избы-читальни. По данным Е. Кожиновой, сейчас на территории Яран-ского района Кировской области работают четыре сельские библиотеки, открытые еще в начале XX в. на средства просветителя: Кугушер-ская, Никулятская, Шкаланская и Никольская.

Сотрудники Яранской централизованной библиосистемы ведут поисковую работу, связанную с личностью Ф. Ф. Павленкова: собирают фотоматериалы, копии документов, устанавливают связи с местными краеведами. В библиотеках оформлены «Павленковские» уголки и стенды.

В середине 1990-х гг. началось движение по возращению имени Павленкова тем библиотекам, что были в свое время открыты на средства из фонда его имени.

Решением Яранской районной Думы Кировской области от 22 сентября 1999 г. Кугушерской сельской библиотеке было присвоено имя Ф. Ф. Павленкова.

В 1997 г. образовалась всероссийская общественная организация под названием «Содружество Пав- ленковских библиотек», объединяющая библиотеки [Помелов…, Просветители педагоги-методисты…, с. 57]. Ее основателем и первым президентом был замечательный библиограф, исследователь Юний Алексеевич Горбунов, автор обстоятельной книги о Павленкове [Флорен-тий…]. В настоящее время в состав этой организации входят 317 сельских библиотек.

В память о просветителе Ф. Ф. Павленкове в Кировской областной универсальной научной ордена «Знак Почета» библиотеке им. А. И. Герцена регулярно проводятся научно-практические конференции – «Павленковские чтения», собирающие любителей книги из разных регионов России.

Список литературы Издательская и методическая деятельность Ф. Ф. Павленкова в вятской ссылке. К 185-летию со дня рождения просветителя

- Блюм, А. В. Ф. Ф. Павленков в Вятке: монография. – Киров. Кировское отделение Волго-Вятского книжного издательства. – 1976. – 246 с. – Текст: непосредственный.

- Вятская незабудка: сб. статей. Выпуск 2. – Санкт-Петербург. – 1877. – 390 с. – Текст: непосредственный.

- Горбунов, Ю. А. Азбука, рожденная в неволе / Ю. А. Горбунов/ – Текст: непосредственный // Уральский следопыт. –1981. – №12. – С. 21–24.

- Горбунов, Ю. А. Флорентий Павленков: Его жизнь и издательская деятельность. – Екатеринбург. Ural Limited. –1999. – 286 с. – Текст: непосредственный.

- Добровольский, Л. М. Закрытая книга в России. 1825–1904: монография. – Москва. – 1962. – 254 с. – Текст: непосредственный.

- Изергина, Н. П. Литературная жизнь Вятки: монография. – Киров. – 1990. – 208 с. – Текст: непосредственный.

- Короленко, В. Г. История моего современника / собр. соч.: в 10 т. Т. 5. – Москва. Гослитиздат. – 1953. – 395 с. – Текст: непосредственный.

- Павленков, Ф. Ф. Объяснение к «Наглядной азбуке» (Ключ к чтению и письму по картинкам). – Санкт-Петербург. –1887. – 7-е изд. – 50 с. – Текст: непосредственный.

- Петров, В. А. Земская начальная школа в Вятской губернии: дисс. … канд. пед. наук. – Москва. – 1954. – 520 с. – Текст: непосредственный.

- Петряев, Е. Д. Вятские книголюбы. – Киров, Кировское отделение Волго-Вятского книжного издательства. –1986. – 224 с. – Текст: непосредственный.

- Помелов, В. Б. Просветители Вятского края: российские деятели культуры и местные ученые-педагоги: монография. – Киров. Издательство ВятГПУ. – 2007. – 152 с. – Текст: непосредственный.

- Помелов, В. Б. Просветители и педагоги-методисты Вятского края монография. – Киров. – 2019. – 174 с. – Текст: непосредственный.

- Помелов, В. Б. Просветитель и методист начальной школы Ф. Ф. Павленков. К 175-летию издателя, просветителя и педагога-методиста / В. Б. Помелов. – Текст: непосредственный // Начальная школа. 2014. – №10. – С. 4–11.

- Помелов, В. Б. Региональные особенности развития народного образования в российской провинции: вторая половина XIX – Октябрь 1917 г.: дис… д-ра пед. наук. – Москва. – 1998. – 532 с. – Текст: непосредственный.

- Рассудовская, Н. М. Издатель Ф. Ф. Павленков (1839–1900): Очерк жизни и деятельности. – Москва: Изд-во Всесоюзной книжной палаты. –1960. –107 с. – Текст: непосредственный.

- Семенов, Д. Д. Опыт педагогической критики русской элементарно-учебной литературы (1887–1888) / Избр. пед. соч. Москва. – 1953. – С. 178–182. – Текст: непосредственный.

- Центральный государственный исторический архив РФ. Ф. 734. Оп. 3. 1874. Д. 25. Л. 20–24.