Изъятие как механизм вовлечения земель сельскохозяйственного назначения в экономический и хозяйственный обороты

Автор: Синица Ю.С.

Журнал: Имущественные отношения в Российской Федерации @iovrf

Рубрика: Публично-правовые (государственно-правовые) науки - земельное право

Статья в выпуске: 3 (270), 2024 года.

Бесплатный доступ

Автор рассматривает вопросы вовлечения земель сельскохозяйственного назначения в экономический и хозяйственный обороты, формирования и реализации механизма изъятия таких земель. Выявляет проблемы информационного сопровождения этого механизма, позволяющего оценить эффективность вовлечения в оборот изъятых сельскохозяйственных земель. Полагает необходимым для информационного обеспечения механизма изъятия размещать сведения о землях, подлежащих изъятию, на публичной карте Росреестра и в Единой федеральной информационной системе о землях сельскохозяйственного назначения.

Механизм изъятия земель сельскохозяйственного назначения, вовлечение земель сельскохозяйственного назначения в экономический и хозяйственный обороты, информационное обеспечение механизма изъятия, публичные земельные торги, неиспользуемые земли сельскохозяйственного назначения

Короткий адрес: https://sciup.org/170207831

IDR: 170207831 | DOI: 10.24412/2072-4098-2024-3270-104-109

Текст научной статьи Изъятие как механизм вовлечения земель сельскохозяйственного назначения в экономический и хозяйственный обороты

Сохранение и рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения являются ключевыми позициями государственной сельскохозяйственной политики и успешного социально-экономического регионального развития страны. Российское земельное законодательство определяет земли сельскохозяйственного назначения как особо ценные и устанавливает приоритет их сохранения (см. [1]). Однако анализ земельного фонда показал, что за период с 2010 по 2020 год отмечается сокращение площади земель сельскохозяйственного назначения на 4,6 процента, по сравнению с 1995 годом – на 42 процента. Для сравнения, по данным международных отчетов Продовольственной сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (FAO), с 1990 по 2020 год площадь сельскохозяйственных земель в мире сократилась на 2,1 процента. В российской практике основными причинами сокращения земель сельскохозяйственного назначения являются их перевод в иные категории земель, установление их непригодности для осуществления сельскохозяйственного производства, изменение черты населенных пунктов и размещение на таких землях объектов социального, коммунально-бытового назначения. В результате около 30 процентов особо ценных пахотных земель выбыли под строительство капительных объектов. Немаловажной проблемой является выбытие земель сельскохозяйственного назначения из хозяйственного оборота по причине неиспользования в соответствии с их целевым назначением согласно установленным законодательным требованиям. По данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи, в 2016 году по целевому назначению не использовались сельскохозяйственные земли:

-

• в четырех субъектах Российской Федерации – 36 процентов;

-

• в 27 субъектах – 31 процент;

-

• в 22 субъектах – до 19 процентов.

В общей сложности в России количество неиспользуемых сельскохозяйственных земель составляет порядка 5 процентов из числа земель, поставленных на кадастровый учет, учитывая, что всего на кадастровый учет поставлены около 20 процентов земель, границы которых определены и известны их собственники. Как обстоят дела с неразграниченными по форме собственности либо бесхозяйными землями сельскохозяйственного назначения или с землями, сведения о кадастровом учете которых отсутствуют, оценить сложно.

Официальные информационные порталы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (далее – Росреестр) и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации не предоставляют сведения о таких землях.

По результатам отчетов микропереписи, проведенной в 2021 году, ситуация с неиспользуемыми землями существенно не изменилась. Все указанное определяет необходимость реализации механизма своев- ременного выявления неиспользованных сельскохозяйственных земель или используемых по назначению, но с нарушением земельного законодательства с целью вовлечения таких земель в экономический и хозяйственный обороты. Одним из таких механизмов является изъятие земель, в отношение которых было установлено ненадлежащие использование. Этот механизм является элементом надзорно-контрольных функций государственного управления.

Механизм изъятия земель ненадлежащего использования не является новым. Его основы были заложены еще советским земельным законодательством. В Положении о земельных комитетах и об урегулировании ими сельскохозяйственных отношений от 4 декабря 1917 года указано: «за хозяйствами, не вполне использовавшими находящiяся въ ихъ владенiи или пользованiи земли, остается лишь то количество земли, которое было ими обработано и засеяно» [2]. Декретом «О социализации земли» от 19 февраля 1918 года были определены основания прекращения прав пользования землей, в частности, указывались причины:

-

• «в случае явного нежелания пользоваться землей, хотя бы со стороны землепользователя и не было официального заявления»;

-

• «в случае использования данного участка земли для целей, законом недозволенных (например, свалка нечистот в неуказанном месте)»;

-

• «в случае, когда пользование землей со стороны данного лица наносит вред соседнему хозяйству (например, выделка химических веществ)» [3].

Фактически неиспользуемые земли одного хозяйства передавались другому хозяйству (изымались), которое активнее занималось сельскохозяйственным производством.

Позднее Земельным кодексом от 1926 года был введен порядок изъятия земель при землеустройстве и для различных государственных и общественных надобностей

(см. [4]), а внесенными правками от 1929 года были установлены основания изъятия земли, в частности: «имеющиеся у земельного общества излишние земли, им или его членами неиспользуемые для сельскохозяйственной обработки, или используемые для этой цели хищнически, могут изыматься от общества в состав государственных земельных имуществ для организации или для укрупнения совхозов или колхозов, а также для переселения и других потребностей» [5]. Основами земельного законодательства Союза ССР и союзных республик, утвержденными в 1968 году, в обоснование изъятия земель добавилась формулировка «систематические нарушения правил пользования землей» и «неправильно используемые земельные участки» [3]. Начиная с 1970-х годов по распоряжениям Совета министров РСФСР активно начинается изъятие земель с указанием причины, а именно «неэффективно используемых земельных участков из земель экономически слабых совхозов и колхозов» с целью их передачи предприятиям и организациям для сельскохозяйственного использования и расширения подсобных хозяйств (см. [6]). Либо изъятые земли передавались от одного сельскохозяйственного предприятия вновь организованному для сельскохозяйственного использования предприятию (см. [7]). Анализ советского земельного законодательства показывает, что применение механизма изъятия земель обосновывалось нерациональным и неэффективным использованием земель в сельскохозяйственном производстве, в связи с чем был определен порядок передачи (посредством изъятия) таких земель в пользование другим более успешным сельскохозяйственным предприятиям, тем самым вовлекая эти земли в хозяйственный оборот.

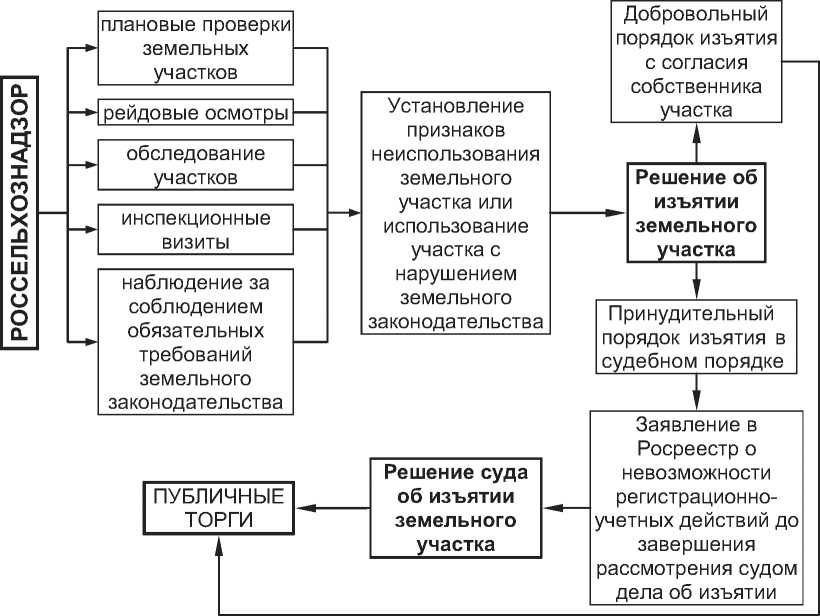

Современная законодательная система определяет основания и устанавливает порядок изъятия земель сельскохозяйственного назначения либо в добровольном порядке – с согласия собственника земельного участка, либо в принудительном по- рядке – через суд. Основаниями для изъятия земель служат установленные в рамках контрольно-надзорных мероприятий признаки неиспользования земель по назначению в течение трех и более лет либо факты систематического нарушения земельного законодательства более трех лет (см. [8]).

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1482 к признакам неиспользования земель сельскохозяйственного назначения относится следующее (см. [9]):

-

• наличие 50 и более процентов зарастания сорными растениями из установленного перечня и (или) древеснокустарниковой растительностью;

-

• наличие 50 и более процентов зарастания сорными растениями из установленного перечня и (или) древеснокустарниковой растительностью на 20 и более процентах площади земельного участка, отнесенного к особо ценным продуктивным сельскохозяйственным угодьям;

-

• более 25 процентов площади земельного участка используется не по установленному виду разрешенного использования.

Нарушения земельного законодательства в отношении использования земель сельскохозяйственного назначения подтверждаются наличием следующих фактов (см. [1, 9]):

-

• самовольные постройки на земельном участке;

-

• загрязнение земельного участка химическими веществами, в том числе радиоактивными, отходами производства, отнесенными к I и II классам опасности;

-

• захламление земельного участка иными предметами, не связанными с ведением сельского хозяйства на 20 и более процентах площади земельного участка;

-

• сильная засоренность сорными растениями на земельном участке, на котором осуществлена высадка сельско-

- хозяйственных культур;

-

• существенное снижение плодородия земель сельскохозяйственного назначения или причинение вреда окружающей среде;

-

• самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы;

-

• уничтожение плодородного слоя почвы;

-

• невыполнение требований к защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и к предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель.

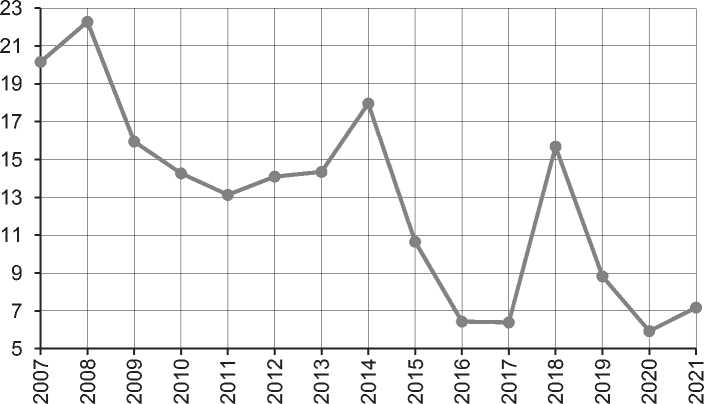

Анализ сведений об осуществлении федерального государственного земельного контроля (надзора) за период с 2007 по 2021 год показал, что с 2014 года наблюдается существенное сокращение нарушений земельного законодательства, выявленных на землях сельскохозяйственного назначения, приведших к существенному снижению плодородия или причинению вреда окружающей среде (см. рис.1).

Однако стоит отметить, что в течение трех лет количество выявленных признаков нарушения земельного законодательства на землях сельскохозяйственного назначения в среднем фактически держится на одном уровне – 6–6,7 процента (примерно 8–9 тысяч) нарушений от количества нарушений, выявленных на землях иных категорий. В основном выявленные нарушения земельного законодательства связаны с зарастанием земельных участков сорными растениями (88%), в меньшей степени – с загрязнением (захламлением) земельных участков.

По данным Россельхознадзора, в 2022 году из обследованных 4 миллионов гектаров сельскохозяйственных земель были выявлены 40 процентов нарушений в части зарастания участков сорной древесиной и отсутствия признаков ведения сельского хозяйства. В соответствии с выявленными нарушениями были подготовлены матери-

Рис. 1. Динамика количества выявленных нарушений земельного законодательства на землях сельскохозяйственного назначения за период с 2007 по 2021 год [10]

алы и инициированы процедуры изъятия участков у собственников общей площадью 6,7 тысячи гектаров, что составляет порядка 0,1 процента от площади обследованных территорий в 2022 году (см. [11]).

С правовой точки зрения механизм изъятия земель в большей мере направлен на создание условий, при которых возможно восстановление качественных характеристик земельных участков, утраченных в результате противоправных действий землевладельцев или землепользователей, а также привлечение их к административной ответственности с обязательством возмещения нанесенного ущерба, устранения выявленных нарушений и приведения земельного участка в состояние, соответствующее его целевому назначению.

С экономической точки зрения механизм изъятия позволяет выбывшие из экономического и хозяйственного оборотов сельскохозяйственные земли вернуть в оборот, обеспечить увеличение доходов в местные бюджеты и создать условия для роста производства сельскохозяйственной продукции и снижения интенсивной нагрузки на уже используемые земли сельскохозяйственного назначения. Механизм изъятия сельскохозяйственных земель представлен на рисунке 2.

Внесенные 5 декабря 2022 года поправ- ки в Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» несколько усовершенствовали механизм изъятия не используемых по целевому назначению сельскохозяйственных земель. В частности, сроки рассмотрения судебных дел по вопросам изъятия сокращены с шести до четырех месяцев, введено требование внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости о запрете регистрационно-учетных действий в отношении земельного участка, решение об изъятии которого рассматривается в судебном порядке, а также введен запрет на передачу такого участка в залог.

Проведенный анализ нормативной правовой базы, регулирующей вопросы изъятия земель сельскохозяйственного назначения, показал, что механизм изъятия выступает рычагом воздействия на недобросовестного землепользователя или землевладельца и позволяет выбывшие сельскохозяйственные земли ввести в хозяйственный и экономический обороты с целью:

-

• повышения сельскохозяйственного производства и увеличения объемов сельскохозяйственной продукции;

-

• привлечение новых сельскохозяйственных производителей к освоению земель сельскохозяйственного назначения;

Рис. 2. Механизм изъятия земель сельскохозяйственного назначения 1

-

• увеличения поступлений в бюджеты.

Однако следует отметить, что одной из проблем реализации указанного механизма является отсутствие информации о неиспользуемых сельскохозяйственных землях, а также сведений о нарушениях использования таких земель по целевому назначению либо о фактах нарушения земельного законодательства, отсутствие статистических данных об изъятых землях и данных об их вовлечении в экономический и хозяйственный обороты на информационных порталах государственных органов исполнительной власти, в частности, на публичной карте Росреестра, а также на портале Единой федеральной информационной системы земель сельскохозяйственного назначения (ЕФИС ЗСН). Отсутствие статистических сведений о количестве изъятых сельскохозяйственных земель и введенных в оборот после изъятия в субъектах Российской Федерации приводит к отсут- ствию понимания эффективности механизма изъятия земель.

Представляется необходимым в ежегодные государственные доклады о состоянии и использовании земель в Российской Федерации включать отчетную документацию, касающуюся количества изъятых сельскохозяйственных земель, а также данные о реализации таких земель с публичных торгов.

Список литературы Изъятие как механизм вовлечения земель сельскохозяйственного назначения в экономический и хозяйственный обороты

- Земельный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ (по состоянию на 28 апреля 2023 года). Доступ из справочной правовой системы «Консультант Плюс».

- Положеше о земельныхъ комитетахъ и объ урегулироваши ими сельскохозяйственныхъ отношешй: утверждено Советом народных комиссаров РСФСР, Наркомземом РСФСР 4 декабря 1917 года // Газета Временного Рабочего и Крестьянского Правительства. 1917. № 31.

- О социализации земли: Декрет ВЦИК от 19 февраля 1918 года (вместе с Инструкцией для установления потребительно-тру-довой нормы землепользования на землях сельско-хозяйственного значения). Доступ из справочной правовой системы «Консультант Плюс».

- О введении в действие Земельного Кодекса, принятого на 4 сессии IX созыва (вместе с Земельным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.): постановление ВЦИК от 30 октября 1922 года: в редакции от 27 декабря1926 года // Собрание узаконений и распоряжений РСФСР, 1922, № 68, ст. 901.

- Об изменении ст. 46 Земельного кодекса РСФСР: постановление ВЦИК, Совета народных комиссаров РСФСР от 30 декабря 1929 года // Собрание узаконений и распоряжений РСФСР, 1930, № 1, ст. 1.

- Об изъятии земельных участков из земель экономически слабых совхозов и колхозов, из земель гослесфонда и предоставлении их предприятиям и организациям: распоряжение Совета министров РСФСР от 16 марта 1982 года № 336-р. Доступ из справочной правовой системы «Консультант Плюс».

- Об изъятии в установленном порядке из земель колхоза «Россия» Шумихинского района земельного участка и предоставлении его птицеводческому совхозу для сельскохозяйственного использования: распоряжение Совета министров РСФСР от 10 августа 1982 года № 1284-р. Доступ из справочной правовой системы «Консультант Плюс».

- Об обороте земель сельскохозяйственного назначения: Федеральный закон от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ (по состоянию на 29 декабря 2022 года). URL: http:// www.pravo.gov.ru

- О признаках неиспользования земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения по целевому назначению или использования с нарушением законодательства Российской Федерации: постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1482. Доступ из справочной правовой системы «Консультант Плюс».

- Государственные доклады о состоянии и использовании земель в Российской Федерации (с 2007 по 2021 год): [официальный сайт Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии]. URL: https://rosreestr.gov.ru (дата обращения: 12.05.2023).

- Данные о контрольно-надзорных проверках Россельхознадзора: [официальный сайт Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору]. URL: https://fsvps.gov.ru/ru (дата обращения: 17.05.2023).