Изменение психофизиологических показателей младших школьников Крайнего Севера в процессе адаптации к условиям юга Красноярского края

Автор: Кондакова Олеся Эриковна, Шилов Сергей Николаевич, Игнатова Ирина Акимовна, Потылицина Василина Юрьевна

Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu

Рубрика: Психологические науки. Педагогическая психология

Статья в выпуске: 1 (31), 2015 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена изменениям психофизиологических показателей детей Крайнего Севера при адаптации к климатогеографическим условиям юга Красноярского края. Младшие школьники, проживающие на Крайнем Севере, после отдыха на территории юга Красноярского края показывают повышение времени сенсомоторных реакций, прирост адаптационного потенциала. Показано, что у детей Севера регистрируются низкие показатели времени сенсомоторных реакций.

Адаптация, скорость реакции, психофизиологические показатели

Короткий адрес: https://sciup.org/144154059

IDR: 144154059

Текст научной статьи Изменение психофизиологических показателей младших школьников Крайнего Севера в процессе адаптации к условиям юга Красноярского края

Согласно стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 года повышение качества жизни, сохранение культуры народов Севера является одним из приоритетных направлений в реализации гео-экономических и геополитических интересов России. В связи с чем актуально внимание к качеству человеческого потенциала этих территорий. Вместе с тем необходимо иметь представление об особенностях психофизиологического состояния человека в условиях Крайнего Севера, так как многие показатели организма значительно отличаются от таковых в средней полосе и в последнее десятилетие могли существен- но измениться в популяции [Платонов, 2005, с. 143]. В последние годы отмечено ухудшение состояния здоровья всего населения, проживающего в северных районах [Манчук, Надточий, 2012, с. 6].

Адаптационные возможности напрямую зависят от функциональных резервов организма [Агаджанян и др., 2002, с. 156; Мальцева и др., с. 14]. Высокие функциональные резервы позволяют сохранять необходимый уровень здоровья без увеличения степени напряжения регуляторных систем.

В таких условиях улучшить состояние организма школьников призваны поездки на сред- ние и южные территории Сибири для отдыха и повышения резервных механизмов человека. Таким образом, целью нашего исследования явилось определение психофизиологических особенностей младших школьников, проживающих на территории Крайнего Севера, в условиях пребывания на юге Красноярского края.

Было обследовано 34 школьника обоего пола, проживающего на территории Крайнего Севера в течение всей жизни. Возраст испытуемых от 7 до 10 лет. Группа находилась в оздоровительном лагере на юге Красноярского края в течение 44 дней. Исследование психофизиологических особенностей осуществлялось в начале периода пребывания на 5–6 сутки и при окончании отдыха (за 2 дня до отъезда).

У детей оценивались уровень школьной тревожности (методика «Шкала тревожности Цун-га»), адаптивный потенциал по Р.М. Баевскому, сенсомоторные реакции (простая зрительномоторная, сложная зрительно-моторная реакции, сложная зрительно-моторная реакция с выбором из двух альтернатив в 3 этапа).

Показатели

стрировались с зиологического хофизиолог».

сенсомоторных реакций реги-помощью устройства психофи-тестирования УПФТ-1/30 «Пси-

Статистическая обработка данных проводилась с помощью Microsoft Office Excel. Для установления соответствия выборки нормальному распределению использовали критерий Колмогорова – Смирнова, критерий Манна – Уитни для определения достоверности различий между выборками (несоответствующих нормальному распределению), поиск корреляционной связи с помощью критерия Спирмена.

Результаты и их обсуждение. Количественным выражением состояния приспособительных механизмов является адаптационный потенциал (АП).

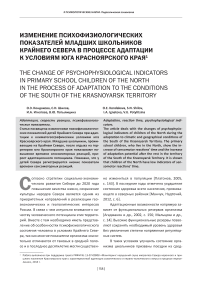

По приезде на территорию юга Красноярского края у 35,3 % детей регистрировалось напряжение механизмов адаптации, у оставшихся 64,7 % – удовлетворительный уровень АП (рис. 1). При повторном определении АП (N=32) эти показатели в группе детей изменились.

У 21,9 % регистрировалось напряжение механизмов адаптации, а 78,1 % обследуемых имели удовлетворительный АП.

Рис. 1. Распределение детей по уровню функционального состояния

По шкале самооценки тревоги (индекс тревоги (ИТ)) были получены следующие группы (рис. 2): низкий уровень тревожности (63 %); 33,3 % – средний уровень тревожности и 3,7 % – высокий; среднее значение ИТ для группы – 39,7 (низкий уровень). Что говорит об отсутствии у данной группы детей переживаний, беспокойств, тревоги и их расслабленном состоянии.

а и

Индекс тревожности

^ Низкий ИТ К? Средний ИТ » Высокий ИТ

Рис. 2. Результаты определения индекса тревожности

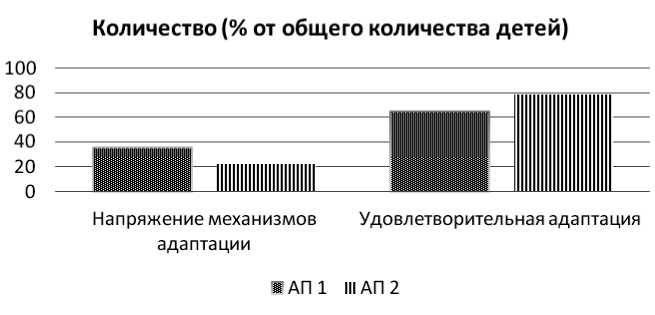

Результаты простой зрительно-моторной реакции (ПЗМР) у исследуемых в двух группах приведены на рис. 3.

Уровень активации ЦНС у большинства обследуемых был низкий (90,3 %), характеризующийся замедленными реакциями при их стабильности от низких средних значений, значительной инертностью нервных процессов, низким уровнем регуляторных механизмов, низкими функциональными возможностями ЦНС. 9,7 % детей имеют средний и сниженный уров-

ВЕСТНИК

ни активации ЦНС. Для таких детей было характерно быстродействие ниже средних значений с высокой стабильностью, преобладанием процессов торможения, сниженным уровнем функциональных возможностей.

Рис. 3. Результаты ПЗМР

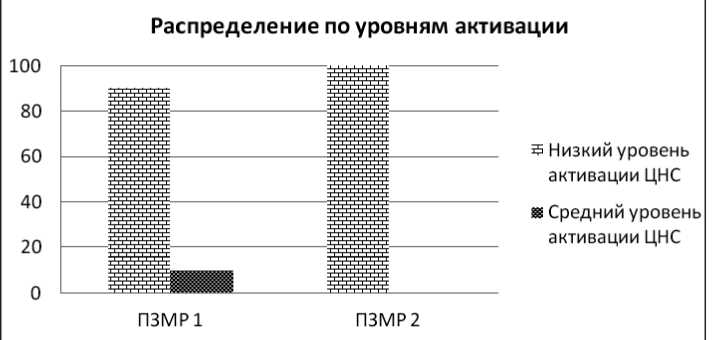

Также был определен уровень операторской работоспособности на основе сложной зрительно-моторной реакции (СЗМР) (рис. 4).

Чтобы определить основные свойства нервных процессов (силы процессов возбуждения, торможения, подвижность), использовали методику сложной зрительно-моторной реакции с выбором из двух альтернатив в 3 этапа (СЗМР-3).

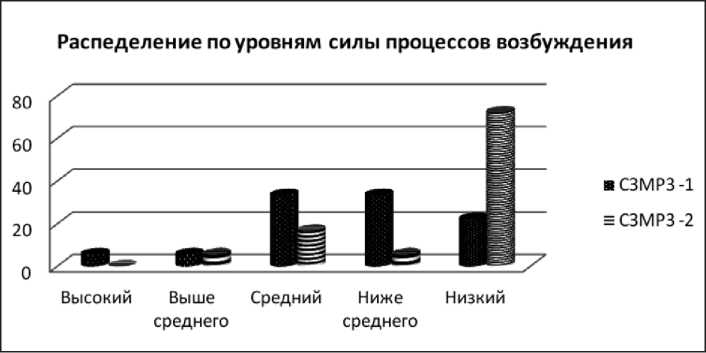

В связи с тем что измерения проводились дважды, реакции, определенные впервые, обозначены индексом 1, во второй раз – 2 (рис. 5). По рисунку видно, что для большинства детей характерен низкий уровень процессов возбуждения. Так, по 33,4 % отнесены к среднему и уровню силы процессов возбуждения ниже среднего. По отъезде из места отдыха 72,3 % обладали низким уровнем силы процессов возбуждения.

Рис. 5. Результаты проведения СЗМР3

Результаты сравнения особенностей простых зрительно-моторных, сложных и сложных в 3 этапа реакций отражены в таблице.

Зрительно-моторные реакции на этапах пребывания детей на отдыхе

|

№ |

Тип реакции |

Среднее время реакции, мс |

N |

||

|

1 |

Простая зрительно-моторная реакция |

||||

|

ПЗМР 1 |

379±134* |

27 |

|||

|

ПЗМР 2 |

528±173* |

27 |

|||

|

2 |

Сложная зрительно моторная реакция |

||||

|

СЗМР 1 |

566,4±203,4* |

24 |

|||

|

СЗМР 2 |

725,3±215,8* |

24 |

|||

|

3 |

Сложная зрительно-моторная реакция в 3 этапа |

||||

|

СЗМР-3.1 |

644,3±179* |

Этап 1 |

19 |

||

|

716,1±254,7* |

Этап 2 |

19 |

|||

|

740±199,1** |

Этап 3 |

25 |

|||

|

СЗМР-3.2 |

766,9±164,1* |

Этап 1 |

19 |

||

|

930,8±275,8* |

Этап 2 |

19 |

|||

|

841,8±220,8** |

Этап 3 |

25 |

|||

Примечание. * – значимость на уровне p≤ 0,01; ** – значимость на уровне p≤ 0,05.

Из приведенных данных (рис. 3 и 4) видно, что среднее время реакции первого измерения достоверно меньше таковой при повторном замере во всех видах сенсомоторных реакций.

При этом известно, что среднее время ПЗМР на световой раздражитель варьирует и может составлять 250–300 мс, что ниже полученных нами результатов [Глинов, с. 299; Медведева, Алекса-нянц, 2011; Милов, Шляхтин, 2001, с. 20; Нехо-рошкова, Грибанов, 2011, с. 43].

Все виды проведенных сенсомоторных реакций изменились в сторону снижения скорости реакции.

При сопоставлении показателя адаптационного потенциала и времени сенсомоторных реакций было выявлено, что для детей с меньшим значением АП характерны меньшие значения среднего времени реакции. Что может быть объяснено более высокой активацией нервной системы. Так, время простой сенсомоторной реакции детей с удовлетворительной адаптацией равно 339,6±66,4 мс, что достоверно меньше (при p≤ 0,05) показателя детей с напряжением адаптационных механизмов (431,9±172,5 мс).

Таким образом, можно сформулировать ряд особенностей психофизиологического реагирования детей 7–10 лет при адаптации к новым климатогеографическим условиям.

-

1. Адаптационный потенциал детей 7–10 лет, проживающих на территории Крайнего Севера, в 64,7 % имеет удовлетворительный уровень, что говорит о высоких функциональных возможностях. 35,3 % находятся в состоянии напряжения регуляторных механизмов. После отдыха адаптивные возможности повысились: 78,1 % – удовлетворительная адаптация, 21,9 % – напряжение механизмов. Так, комплекс оздоровительных мероприятий оказывает положительный эффект в отношении АП. В течение 40 дней отмечен 14 %-ный прирост среди детей с удовлетворительным АП.

-

2. Время сенсомоторных реакций северных детей имеет высокие значения и достоверно повышается после периода отдыха. Что может служить показателем успешной адаптации.

-

3. Отмечено, дети с удовлетворительной адаптацией имеют более низкий показатель ПЗМР, т. е. скорость их сенсомоторных реакций выше – возможная особенность северных детей.