Изучение теоретико-методологической готовности студентов-дефектологов к овладению магистерским уровнем образования

Автор: Закрепина Алла Васильевна, Шилова Елена Анатольевна, Стребелева Елена Антоновна

Журнал: Интеграция образования @edumag-mrsu

Рубрика: Академическая интеграция

Статья в выпуске: 1 (102), 2021 года.

Бесплатный доступ

Введение. Подготовка конкурентоспособного специалиста уровня магистерской программы - важная образовательная цель высшей школы. Несмотря на многочисленность публикаций в области профессиональной подготовки, вопросы преемственности уровней образования как условия качества подготовки выпускника в конкретной сфере остаются достаточно дискуссионными, поскольку традиционно ракурс подобных обсуждений чаще касается методических компонентов образовательной программы, чем концептуально-методологических ориентиров профессионального роста. Цель исследования - изучение уровня готовности студентов к овладению магистерскими программами в области специального (дефектологического) образования в контексте анализа теоретико-методологических аспектов подготовки как базового основания формирования профессиональных компетенций в изучаемой области. Материалы и методы. В ходе эмпирического исследования использовались результаты анкетирования и самооценки, направленные на изучение представлений студентов-магистров о необходимом уровне сформированности знаний, умений и навыков при поступлении и после завершения обучения. Исследовательскую выборку составили 68 магистров четырех магистерских программ подготовки. Статистическая обработка результатов осуществлялась посредством программного пакета Statistica 10.0. Результаты исследования. По итогам проведенного исследования выявлено, что второй этап профессиональной подготовки (магистратуру) следует рассматривать в контексте профильной направленности предыдущего уровня высшего образования. Целевыми ориентирами реконструкции процесса профессиональной подготовки магистров в области дефектологического образования выступает совокупность ожидаемых знаний, умений, навыков с позиции социального запроса к деятельности специалиста в меняющихся условиях обучения, воспитания и развития детей с ограниченными возможностями здоровья. Проектирование магистерской программы высшей школы базируется на актуализации теоретико-методологической подготовки с учетом ее экстраполирования на уровень реализации прикладных профессиональных компетенций в соответствии с современными запросами общества и динамикой образовательного рынка труда. Обсуждение и заключение. Полученные результаты вносят вклад в развитие профессиональной подготовки магистров в области дефектологического образования и позволяют рассматривать теоретико-методологическую готовность к обучению в магистратуре с точки зрения преемственности образовательных задач и непрерывности уровней образования как основания подготовки конкурентоспособного выпускника.

Высшая школа, реконструкция системы образования, магистратура, теоретико-методологическая готовность, специальное (дефектологическое) образование, студент, профессиональные компетенции

Короткий адрес: https://sciup.org/147222025

IDR: 147222025 | УДК: 378.147:376.1-057.875 | DOI: 10.15507/1991-9468.102.025.202101.159-179

Текст научной статьи Изучение теоретико-методологической готовности студентов-дефектологов к овладению магистерским уровнем образования

Оригинальная статья

Современная магистратура как второй этап высшего образования заслуживает пристального внимания с точки зрения исследования условий профессиональной подготовки специалиста, включая уровень теоретико-методологической готовности к овладению магистерскими программами. Приказ Минобрнауки России «Об образовательной программе высше- го профессионального образования специализированной подготовки магистров» (2006 г.) ориентирует на создание междисциплинарных и практико-ориентированных магистерских программ с целью подготовки специалистов, готовых к инициативности, самостоятельности, креативности, инновационной деятельности в меняющихся форматах педагогической, социальной жизни общества. Требования к результатам магистерской подготовки, ориентиры на содержание формируемых компетенций ‒ главные индикаторы при проектировании содержания магистерского профиля. Теоретико-методологическая готовность к обучению является базовым компонентом магистерской подготовки при реализации главной задачи высшей школы - подготовки конкурентоспособного выпускника, готового к непрерывному образованию и самообразованию, владеющего технологиями самостоятельного получения знаний и способностью их эффективного применения в меняющихся форматах образования1 [1; 2].

Основанием теоретико-методологической готовности к обучению в магистратуре выступает осознание необходимости теоретической и практической базы, которую приобретают студенты на уровне бакалавриата, что в дальнейшем обеспечивает:

– преемственность образовательных задач и непрерывность уровней образования, совершенствуя у последних профессиональные компетенции в определенной области;

- выбор направлений профессиональной деятельности, в рамках которых будущий выпускник может реализовать свои компетенции: научно-исследовательская, научно-педагогическая, проектная, управленческая, культурно-просветительская деятельность и т. д.;

– самостоятельность в обучении, остро проявившаяся в ситуации вынужденной самоизоляции в условиях пандемии.

Целеполагание магистерского обучения в логике дальнейшего профессионального развития, совершенствования и модернизации двухступенчатой системы высшего образования в настоящей ситуации определило актуальность проведенного исследования.

Цель работы - представить результаты экспериментального исследования по изучению теоретико-методологической готовности обучающихся на уровне магистерской подготовки профессионального образования в области специальной педагогики.

Обзор литературы

В научно-методической литературе последнего десятилетия в основном рассматриваются различные аспекты содержательных компонентов магистерских программ в контексте компетентностно-го подхода. Так, результаты экспериментального анализа компетенций магистра в новых инновационных условиях разных видов деятельности представлены в исследованиях В. Ф. Алексеева, Д. В. Лихачевского, В. В. Шаталовой2, Г. В. Ерофеевой, Ю. Л. Гиряковой [3], В. М. Копрова, Е. В. Сапир [4], В. П. Овечкина [5], А. А. Фортунатова [2] и др.

Х. С. Пак, А. А. Давыдова3, Б. И. Бедный, О. А. Кузенков [6] рассматривают вопрос соотнесения компетенций разных уровней профессионального образования: бакалавра, магистра и аспиранта. Они анализируют содержание компетенций программ подготовки и отмечают необходимость не только четкой спецификации содержания компетенций по уровням, но и закрепления формулировок в государственных образовательных стандартах.

А. И. Алтухов, М. А. Сквазников, А. А. Шехонин [7], В. А. Болотов [8] подчеркивают значимость государственных стандартов уровнего и непрерывного образования, оценки качества образования. По их мнению, перспективы развития образовательной отрасли напрямую зависят от разработки тщательно продуманных документов, опирающихся на современные реалии общества и позволяющих определять качество подготовки специалиста.

Аналогичной точки зрения придерживаются В. А. Дорошенко, М. Р Москаленко [9]. Авторы считают, что при формировании компетенций магистров наиболее целесообразным будет являться разработка индивидуальных маршрутов обучения, а такой подход будет значительно стимулировать личностный потенциал обучающегося и оптимизировать процесс профессиональной подготовки.

Анализ социальных, экономических, политических и других тенденций, влияющих на совершенствование профессиональной подготовки магистров, представлен в работах Л. Н. Банниковой, Л. Н. Борониной, Ю. Р. Вишневского [10], Л. Е. Намятовой4, А. Е. Камышановой5, М. С. Сафарли [11] и др. Исследователи выделяют факторы, влияние которых наиболее существенно сказывается на системе педагогического образования: глобализация, интернационализация, демократиза- ция, гуманизация, технологизация, стандартизация, фундаментализация. В связи с этим понимание современных тенденций является основой изменения и актуализации содержания компетенций, востребованности на рынке труда специалиста.

Оптимизация взаимодействия рынка труда и образовательных услуг освещена в работах З. Т. Голенковой, Г. Б. Кошар-ной, В. П. Кошарного [1], Г. Н. Ясменко, Е. В. Мартыненко6. Авторы обращают внимание на необходимость согласованности качества подготовки специалиста и социального запроса. Одной из ведущих становится задача сопряжения содержания компетенций и требований, предъявляемых к специалисту разных уровней образования. Ю. Б. Дроботенко, Е. Г. Аль-тергот [12], А. Н. Кулибекова [13] изучают проблему готовности преподавателей к преобразовательной деятельности, в частности, способность стимулировать студентов к активной позиции сотворцов образовательных изменений с целью формирования последующей самостоятельности в разных областях деятельности.

В современных исследовательских работах особое внимание уделяется проблемам становления магистратуры в условиях реформирования системы высшего образования в результате вхождения России в Болонский процесс, необходимости проектирования магистерских программ в соответствии с актуальным запросом общества, международными тенденциями в образовании. О. А. Заблоцкая7, А. Г. Ка-жарова, Х. Г. Тхагапсоева [14], А. С. Ро-ботова [15], Г. Р. Хасаев, Н. С. Сергеева, М. Ю. Садовенко8 подчеркивают, что опыт реализации магистерских программ рос- сийскими и зарубежными вузами свидетельствует о стремлении университетов создать условия для усиления исследовательского и инновационного компонентов подготовки магистров как важных составляющих позиции конкурентоспособности выпускника. Преимущества профессионального стандарта как базового ориентира при проектировании содержания компетенций образовательной программы подробно рассматриваются в работе В. И. Блинова и его соавторов [16].

В зарубежной литературе особое внимание уделяется магистерской подготовке специалиста. Дж. Чилкотт [17], Дж. Б. Эллсворт9, Дж. Кей, И. Данн, Дж. Хатчинсон10 изучают вопросы, связанные с переосмыслением ценностей высшего образования и реализацией модели его улучшения на основе различных мониторинговых исследований. Л. Коэн, Л. Манион, К. Моррисон11 анализируют эффективные методы исследования в образовании, М. Филдинг [18] – методы поиска нового содержания работы со студентами как субъектами перемен. Ученые отмечают значимость межкультурной коммуникации в профессиональной подготовке магистрантов на основе использования интегративного образовательного курса [19]. Влияние социальных сетей на результативность профессиональной подготовки студентов рассматривают в своих работах Р. Махдиуон, Г. Салими, Л. Рэйси [20], Б. Адамс, А. Раэс, Х. Монтрё, Т. Схелленс [21; 22] и др. И. Ализа де [23], Дж. Йап [24], Р. Алензуэла [25] подчеркивают необходимость применения современных интерактивных технологий, дистанционных форм взаимодействия с целью повышения академической активности и успеваемости обучающихся разных уровней и направлений образования.

Таким образом, проведенный анализ разноаспектных исследований в области высшего образования свидетельствует о важности этапа магистерской подготовки, значимости и нацеленности личностной составляющей прикладного характера, преемственности знаниевой (теоретической) и методологической (умения) парадигм выпускника бакалавриата и абитуриента магистратуры как условия поиска путей совершенствования и модернизации этого уровня образования.

Учитывая, что в ФЗ «Об образовании» отражены общие требования к поступающим в магистратуру как лицам, «имеющим высшее образование любого уровня», без уточнения профильных компетенций, изучение теоретико-методологической готовности студентов к овладению магистерскими программами в области специального (дефектологического) образования позволит не только качественно конкретизировать образ абитуриента-магистранта, но и более полно очертить картину ожидаемого результата образования в зна-ниевой области, что повлияет на совершенствование методики конкурсного отбора поступления в магистратуру и позволит использовать полученные результаты при проектировании современных образовательных магистерских программ12.

Проекция обозначенной проблемы на область специального (дефектологического) образования связана прежде всего с многолетним опытом авторов исследования по подготовке специалистов-дефектологов и научным интересом к выявлению реальной картины потенциала будущих специалистов в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, их готовностью и возможностями продуктивной работы в меняющихся форматах образовательных условий, способностью использовать достижения науки и практики для самостоятельного профессионального совершенствования.

Методологическую основу экспериментальной работы составили принципы компетентностного подхода, представленные в работах И. А. Зимней13, Э. Ф. Зеер14, Н. Хомского15, А. В. Хуторского16, теоретических разработках В. А. Болотова17, Д. А. Иванова18, Р П. Мильруд19, К. Велде20. По мнению исследователей, данный подход не ограничивается знаниевой компонентой содержания образования, а ориентирован на интегрированный опыт обучающегося, умение самостоятельно определять ключевые функции профессиональной деятельности. Компетенции рассматриваются авторами как прогнозируемый результат и должны соответствовать требованиям рынка труда, социальным и экономическим преобразованиям общества, что является важным и значимым для магистерского уровня профессиональной подготовки.

Содержание теоретико-методологической готовности студентов к овладению магистерскими программами определялось с позиции культурно-исторической теории Л. С. Выготского21 о значимой роли культурного, исторического наследия для развития личности через призму личностного, компетентностного потенциала студента, закономерностях психического развития, представленного в работах Д. Б. Эльконина22.

Гипотезой исследования выступило предположение о том, что разный уровень теоретико-методологической подготовки студентов влияет на степень овладения магистерской программой профессионального образования.

Несмотря на многочисленность публикаций, посвященных актуальным вопросам профессиональной подготовки в системе высшей школы, авторы впервые рассматривают предикторы профессионального становления в виде теоретико-методологической готовности к овладению образовательным ресурсом, что может служить в приоритетной линии высшего образования начальным концептуальным решением при постановке обучающих задач высшей школы.

Материалы и методы

Проведенный анализ отечественных и зарубежных исследований по вопросу модернизации магистерского этапа подготовки выпускника, систематизация практического опыта подготовки магистров в области специального дефектологического образования определили организацию и содержание экспериментального этапа исследования. В исследовании приняли участие 68 (N = 68) магистрантов первого года обучения по профилям следующих программ: «Интегративный подход к обучению детей с речевыми нарушениями», «Ранняя помощь детям с ОВЗ», «Педагогическое сопровождение социализации лиц с ограниченными возможностями здоровья», «Комплексное сопровождение образования лиц с нарушениями речи». География участников эксперимента была представлена следующими вузами – Московский педагогический государственный университет, Московский государственный областной университет, Волгоградский государственный социально-педагогический университет, Белгородский государственный национальный исследовательский университет.

С целью изучения представлений студентов-магистрантов о будущей области профессиональной деятельности и уровня знаний, умений, навыков на момент поступления в магистратуру и ожидаемых результатах обучения, уточнения предпочтений об условиях обучения авторами исследования была составлена анкета. Для выявления объективной картины уровня подготовки абитуриентов магистратуры с разным содержанием предыдущего образования разработана пятибалльная шкала самооценки.

Анкета включала 12 пунктов (вопросов). Формулировка вопросов отражала требования ГОС ВО 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование уровень магистратуры и соотносилась с содержанием общепрофессиональных и профессиональных компетенций образовательной программы23.

Первые два пункта анкеты были ориентированы на общую информацию об уровне (бакалавр магистр, специалист) и профиле/специальности предыдущего образования.

Вопрос 3 предполагал постановку цели поступления в магистратуру. При ответе на вопрос 4 анкетируемые должны были определить необходимые для поступления в магистратуру знания, умения и навыки. Предлагалось выделить (без ограничений) характеристики, соответствующие общепрофессиональным и профессиональным компетенциям специалиста-дефектолога, сгруппированным по блокам: знание, умение/владение, навыки. Характеристики уровня знания включали теоретические представления о медико-биологических основах функционирования человеческого организма, закономерностях психического развития; владение иностранным языком, методиками диагностического обследования, приемами коррекционно-развивающего воздействия или помощи ребенку, знание грамматических правил и орфоэпических норм русского языка.

Перечень характеристик уровня умения был следующим:

-

– организация психолого-педагогического сопровождения;

-

– работа с разновозрастной категорией лиц с ОВЗ;

-

– разработка индивидуальной программы развития;

-

– организация взаимодействия с коллегами и социальными партнерами;

-

– способность креативно мыслить в нестандартной психолого-педагогической ситуации;

-

– продуцирование и аргументированное отстаивание профессионального мнения;

– владение грамотной родной речью, базовыми электронными программами, IT-технологиями, методами и приемами диагностики психического развития, технологиями и приемами коррекционно-развивающего обучения.

Испытуемые должны были обладать навыками проведения самостоятельного отбора и анализа литературы по сетевым ресурсам, командной работы.

Пункты 5–6 предполагали ответ (да, нет, затрудняюсь ответить, другое) на вопросы о планах работы анкетируемых по профилю магистерской программ и использования знаний, умений по первому образованию в будущей трудовой деятельности, по окончании магистратуры.

При ответе на вопрос 7 студенты должны были указать предпочтительную форму обучения в магистратуре: очное / заочное, академическое обучение в аудитории, онлайн-обучение, смешанный вариант.

О предпочтениях в выборе направления профессиональной деятельности по окончании магистратуры анкетируемые указывали при ответе на вопрос 8. Предлагались варианты ответов: стать профессионалом-практиком, преподавателем вуза, руководителем образовательной организации, ученым-исследователем.

Предположения о том, какими знаниями, умениями и навыками должны владеть магистры по окончании обучения анкетируемые (без ограничения характеристик) указывали при ответе на вопрос 9. Варианты ответов по этому пункту также группировались по уровням знать, уметь, владеть. Характеристики знаний, умений и навыков были идентичные характеристикам, указанным в вопросе 4. По замыслу авторов исследования, это позволяло выявить динамику между актуальным и прогнозируемым (ожидаемым) уровнями профессиональных компетенций.

Вопрос 10 предполагал ответ (да, нет, затрудняюсь ответить, другое) на вопрос о том, насколько использование онлайн-курсов в учебном процессе программы магистратуры способствует повышению эффективности обучения. Студенты по 5-балльной шкале оценивали собственный уровень подготовки перед поступлением (вопрос 11).

В последнем пункте анкеты (вопрос 12) студентам, оценившим уровень самоподготовки ниже 5 баллов, предлагалось сформулировать трудности и проблемные места в знаниях, умениях и навыках.

Статистическая обработка результатов осуществлялась посредством программного пакета Statistica 10.0 для компьютерной среды Windows.

Результаты исследования

Анализ уровня предыдущего образования (вопрос 1) показал, что 82,3 % студентов имели степень бакалавра (N = 56), специалитет закончили 17,7 % магистрантов (N = 16). Предыдущее образование (вопрос 2) в 73,5 % случаев (N = 50) являлось профильным, у 26,5 % (N = 18) – непрофильным. Например, указывались такие варианты непрофильного образования, как психология, филология, торговое дело, социальная педагогика, география, учитель начальных классов, учитель иностранного языка, юриспруденция.

При обозначении цели поступления в магистратуру (вопрос 3) были выделены две группы. 73,5 % анкетируемых (N = 50 (25)) обозначили ее как получение новых компетенций по профессии, продолжение образования, углубление знаний и совершенствование навыков работы с детьми, имеющих проблемы в развитии. Только 26,5 % участников (N = 18 (9)) сформулировали следующим образом: получение новой специальности (квалификации).

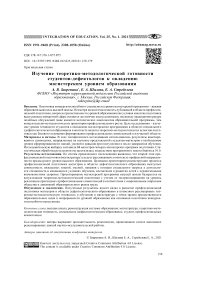

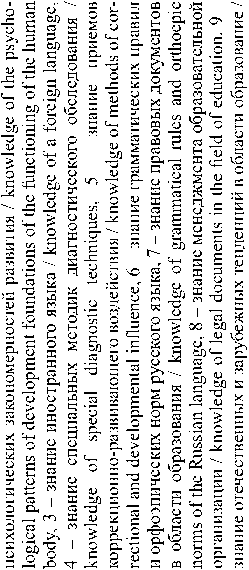

С целью наглядного представления ранжирования знаниевой компоненты компетенции был составлен ее графический профиль (рис. 1).

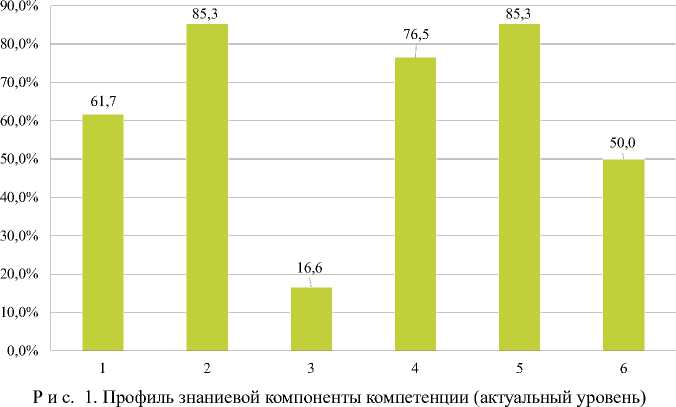

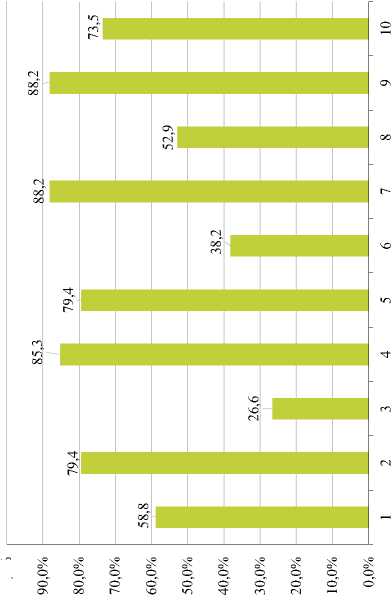

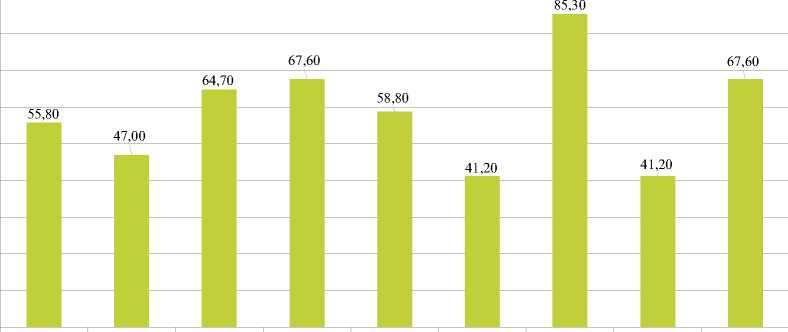

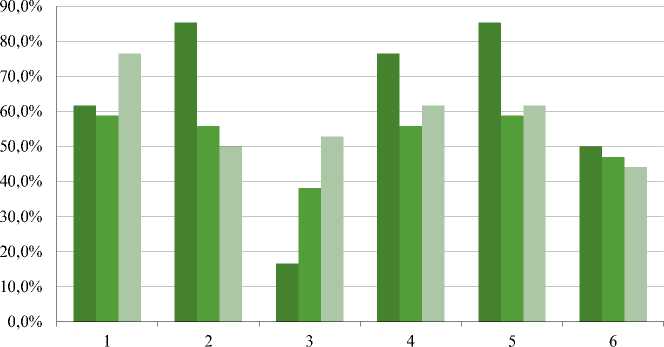

При анализе выделенных умений, необходимых для поступления в магистратуру, были получены результаты, представленные на рисунке 2.

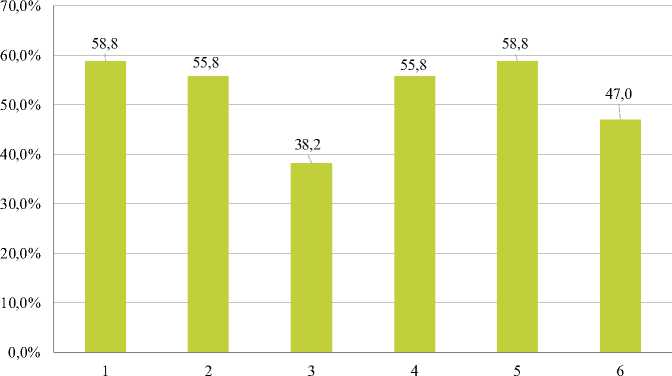

Графически актуальные навыки студентов-магистрантов представлены на рисунке 3.

Работать по профилю магистерской программы (вопрос 5) планируют 70,5 % студентов (N = 48), 20,5 % (N = 14) еще не определились в своих планах, 6 % (N = 4) отметили, что будут использовать полученные знания в своей профессии, по которой работают на данный момент, 3 % (N = 2) не планируют работать по профилю магистратуры.

На вопрос 6 о том, планируете ли вы применить свои знания, умения по первому образованию в будущей трудовой деятельности по окончании магистратуры, положительный ответ дали 91,2 % респондентов (N = 62), отрицательно ответили 5,8 % (N = 4), сомневались 3 % анкетируемых (N = 2).

При ответе на вопрос о предпочтительной форме обучения 52,9 % магистров (N = 36) высказались за смешанный вариант, 26,4 (N = 18) – выбрали очное, академическое обучение в аудитории, 17,7 (N = 12) – предпочли заочное (самостоятельное), 3 % анкетируемых (N = 2) отметили онлайн-обучение.

По окончании магистратуры (вопрос 8) 82,3 % выпускников (N = 56) планируют стать профессионалами-практиками, 20,5 (N = 14) – преподавателем вуза, 17,6 (N = 12) – руководителями образовательной организации, 8,8 % (N = 6) – учеными-исследователями.

F i g. 1. Profile of the knowledge component of the competence (current level)

Примечание / Note : 1 – знание основ функционирования человеческого организма / knowledge of the basics of the functioning of the human body, 2 - знание закономерностей психического развития / knowledge of the laws of mental development, 3 – знание иностранного языка / knowledge of foreign language, 4 – знание методики диагностического обследования / knowledge of diagnostic examination techniques, 5 - знание приемов коррекционно-развивающего воздействия или помощи ребенку / knowledge of methods of corrective and developmental influence or helping a child, 6 – знание грамматических правил и орфоэпических норм русского языка / knowledge of grammatical rules and orthoepic norms of the Russian language.

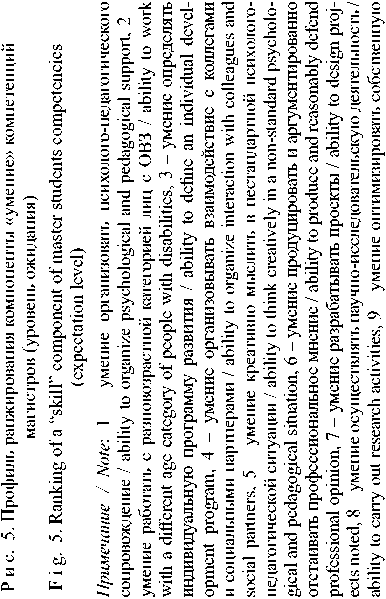

Р и с. 2. Профиль актуального уровня умения компетенций

F i g. 2. Profile of the current “skill” level of competencies

Примечание / Note : 1 – умение организовать психолого-педагогическое сопровождение / ability to organize psychological and pedagogical support, 2 – умение работать с разновозрастной категорией лиц с ОВЗ / ability to work with a category of people with disabilities of different ages, 3 – умение разрабатывать индивидуальную программу развития / ability to develop an individual development program, 4 – умение организовывать взаимодействие с коллегами и социальными, партнерами / ability to organize interaction with colleagues and social partners, 5 - умение креативно мыслить в нестандартной психолого-педагогической ситуации / ability to think creatively in a non-standard psychological and pedagogical situation, 6 – умение продуцировать и аргументированно отстаивать профессиональное мнение / ability to produce and reasonably defend professional opinion.

Р и с. 3. Профиль актуального уровня навыка компетенций студентов-магистрантов

F i g. 3. Profile of the current level of competence “skills” of master students

Примечание / Note : 1 – владение грамотной родной речью / wielding grammatical native speech, 2 – владение базовыми электронными программами, IT-технологиями / wielding basic software, IT-technol-ogies, 3 – владение методами и приемами диагностики психического развития / wielding methods and techniques for diagnosing mental development, 4 – владение технологиями, приемами коррекционноразвивающей работы / wielding technologies, methods of correctional and developmental work, 5 – владение навыком самостоятельного отбора и анализа литературы по интернет-источникам / wielding the skill to conduct independent selection and analysis of literature using Internet sources, 6 – владение навыком командной работы / teamwork skills.

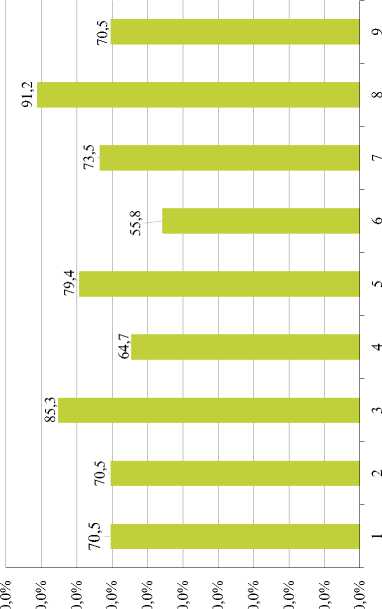

Ранжирование компоненты «знание» компетенций анкетируемых (уровень ожидания) графически представлено на рисунке 4.

Ранжирование данных о том, какими умениями анкетируемые должны владеть после окончания магистратуры, представлено на рисунке 5.

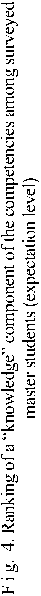

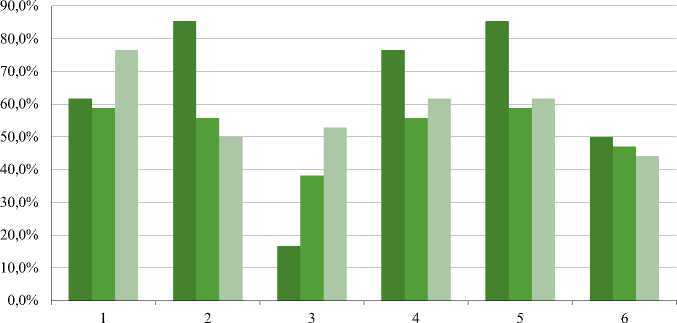

При ответе на вопрос о том, какими навыками вы должны владеть по окончании магистратуры, были получены следующие результаты (рис. 6).

Об использовании онлайн-курсов в учебном процессе магистратуры как формы, повышающей эффективность обучения (вопрос 10), положительно высказалась большая часть анкетируемых – 73,5 % (N = 50), затруднились – 20,7 % респондентов (N = 14), отрицательно – 5,8 % студентов (N = 4).

При самооценке уровня своей подготовки перед поступлением в магистратуру по 5-бальной шкале половина магистрантов (N = 34) зафиксировала 4-й уровень, одинаковое количество респондентов отметили 5 и 3 уровни – по 23,5 % (N = 16), 3 % магистрантов (N = 2) выделили 2-й уровень.

Магистранты, чья самооценка уровня подготовки была ниже 5 баллов, сформулировали трудности и проблемные места в знаниях, умениях и навыках. По количественному и качественному параметрам указанные трудности можно дифференцировать на 3 группы.

-

1. недостаточная сформированность практических умений и навыков – 55,9 % (N = 38);

-

2. пробелы в базовых и фундаментальных знаниях – 41,2 % (N = 28);

-

3. несформированность навыка научно-исследовательской работы – 23,5 % (N = 16).

$£&$&£$ INTEGRATION OF EDUCATION. Vol. 25, No. 1. 2021 ^ЙЯЙЯЯЙЙ* ^^^

профессиональную деятельность / ability to optimize their own professional activities.

100,0%

га

4 s 'в-o CL C

s

Ph

ACADEMIC INTEGRATION

)S

s

о s га

2 s

s

(Й m о

X

S s

s ей

knowledge of the management of the educational organization, 10 - знание профессиональной этики / knowledge of professional ethics.

90,00%

80,00%

70,00%

60,00%

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

0,00%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

-

Р и с. 6. Профиль ранжирования компоненты «навыки» компетенций анкетируемых магистров (уровень ожидания)

F i g. 6. Ranking of a “skills” components competencies of the surveyed master students (expectation level) Примечание / Note : 1 – владение грамотной родной речью / wielding grammatical native speech, 2 – владение базовыми электронными программами, IT-технологиями / wielding basic software, IT-technolo-gies, 3 - владение приемами диагностики уровня психического развития / wielding techniques for diagnosing the level of mental development, 4 – владение технологиями, приемами коррекционно-развивающей работы / wielding technologies, methods of correctional and developmental work, 5 – владение навыком проводить самостоятельный отбор и анализ литературы по интернет-источникам / wielding the skill to conduct independent selection and analysis of literature on Internet sources, 6 – владение навыком командной работы / wielding teamwork skills, 7 – владение навыком самостоятельного освоения и использования новых методов исследования / wielding the skill of independent development and use of new research methods, 8 – владение навыком профессиональной коммуникации на русском и иностранном языках / wielding the skill of professional communication in Russian and foreign languages, 9 – владение навыком разработки авторских методических моделей, методик, технологий / wielding the skill of developing authorʼs methodological models, techniques, technologies.

Обсуждение и заключение

Соотношение между уровнем предыдущего образования и целью поступления в магистратуру свидетельствует о том, что основная часть анкетируемых считает магистратуру вторым этапом получения высшего образования по своей будущей специальности, остальные рассматривают ее как ускоренный вариант получения новой профессии. Такое количественное разделение подтверждает большую значимость магистерской подготовки как продолжения совершенствования компетенций в рамках профессиональной деятельности.

Анализ знаниевых компетенций в соответствии с ранжированием по приоритету показал, что респонденты на момент поступления наиболее сформированными (актуальными) считают профессиональные знания, связанные с практическими приемами

коррекционно-развивающего воздействия или помощи ребенку, закономерностей психического развития, методик диагностического обследования и медико-биологических основ функционирования человеческого организма. Знания в области общепрофессиональных компетенций (грамматических правил и орфоэпических норм русского языка, иностранного языка) оказались по уровню освоения на последнем месте.

Распределение по рангу приоритета необходимых для поступления в магистратуру умений показало, что в большей степени магистры овладели организацией психолого-педагогического сопровождения и взаимодействия с коллегами и социальными партнерами, способностью креативно мыслить в нестандартной психолого-педагогической ситуации, работой с разновозрастной категорией лиц с ОВЗ.

Т а б л и ц а 1. Ранжирование актуального уровня знаний, умений и навыков опрошенных на момент поступления в магистратуру

T a b l e 1. Ranking the current level of knowledge, skills and abilities of the respondents at the time of admission to the master degree program

|

Номер ранга / Rank No. |

Уровень компетенции / Competence level |

Содержание компетенции / Content of competence |

Показатель, % / Index, percent |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

1 З - знание приемов коррекционно-развивающего воздей- 85,3 ствия или помощи ребенку / knowledge of methods of corrective and developmental influence or assistance to a child; З - знание закономерностей психического развития / know- 85,3 ledge of psychological laws of development; У - умение организации психолого-педагогического сопро- 58,8 вождения / knowledge of patterns of mental development ability to organize psychological and pedagogical support; У - умение креативно мыслить в нестандартной психоло- 58,8 го-педагогической ситуации / ability to think creatively in non-standard psychological and pedagogical situations; Н - владение грамотной родной речью / wielding a grammat- 76,5 ical native speech |

|||

Окончание табл. 1 / End of table 1

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

2 |

З |

- знание методики диагностического обследования / knowledge of diagnostic examination methods; |

76,5 |

|

У |

– умение работать с разновозрастной категорией лиц с ОВЗ / ability to work with different age categories of persons with disabilities; |

55,8 |

|

|

У |

– умение организовывать взаимодействие с коллегами и социальными партнерами / ability to organize interaction with colleagues and social partners; |

55,8 |

|

|

Н |

- владение технологиями, приемами коррекционно-развивающей работы / wielding technologies, methods of corrective and developmental work; |

61,7 |

|

|

Н |

– владение навыком организовывать взаимодействие с коллегами и социальными партнерами / wielding the skill of organizing interaction with colleagues and social partners |

61,7 |

|

|

3 |

З |

– знание медико-биологических основ функционирования человеческого организма / knowledge of the medical and biological bases of the functioning of the human body; |

61,7 |

|

У |

– уметь продуцировать и аргументированно отстаивать профессиональное мнение / the ability to produce and argue a professional opinion; |

47,0 |

|

|

Н |

- владение методами и приемами диагностики психического развития / wielding methods and techniques for diagnosing mental development |

52,9 |

|

|

4 |

З |

– знание грамматических правил и орфоэпических норм русского языка / knowledge of grammatical rules and orthoepic norms of the Russian language; |

50,0 |

|

У |

- умение разрабатывать индивидуальную программу развития / ability to design an individual development program; |

38,2 |

|

|

Н |

- владение базовыми электронными программами, wielding IT-технологиями / basic software, IT-technologies |

50,0 |

|

|

5 |

З |

– знание иностранного языка / foreign language skills; |

16,6 |

|

Н |

– владение навыком командной работы / wielding teamwork skills |

44,1 |

1 – знания / knowledge 2 – умения / skills 3 – навыки / abilities

Р и с. 7. Профиль актуального уровня знаний, умений и навыков опрошенных на момент поступления в магистратуру

F i g. 7. Profile of the current level of knowledge, skills and abilities of the respondents at the time of admission to the master degree program

Выбор анкетируемых в качестве приоритетной смешанной формы обучения подтверждает нацеленность магистрантов на использование современных информационных систем и электронных ресурсов, которые расширяют возможности профессионализации.

Важным для понимания теоретико-методологической готовности студентов к овладению магистерскими программами в области специального (дефектологического) образования являлся анализ уровня ожидаемых результатов обучения - знаний, умений, навыков по окончании маги

стратуры. Распределение по рангу ожидаемых знаний, умений и навыков позволило получить профиль выпускника магистратуры по направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, который определяет базовые ориентиры формируемых компетенций и позволит конкретизировать содержание проектируемых образовательных программ магистратуры. Ранжирование по степени значимости ожидаемого уровня знаний, умений и навыков участников опроса после окончания обучения представлено в таблице 2 и на рисунке 8.

Т а б л и ц а 2. Ранжирование ожидаемого уровня знаний, умений и навыков опрошенных по окончанию обучения

T a b l e 2. Ranking the expected level of knowledge, skills and abilities of the respondents at the end of the training

|

Номер ранга / Rank No. |

Уровень компетенции / Competence level |

Содержание / Content of competence |

Показатель, % / % Index |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

З - знание правовых документов в области образования / know-88,2

ledge of legal documents in the field of education;

З - знание отечественных и зарубежных тенденций в области об-88,2

разование / knowledge of domestic and foreign trends in education;

У - умение осуществлять научно-исследовательскую деятель- ность / ability to carry out research activities;

Н – владение навыком самостоятельного освоения и использования новых методов исследования, новых сфер профессиональной деятельности / mastering the skill of independent development and use of new methods of research, new areas of professional activity

З - знание специальных методик диагностического обследова-85,3

ния / knowledge of special methods of diagnostic examination;

У – умение определять индивидуальную программу развития /85,3

ability to define an individual development program;

Н - владение навыком разработки авторских методических моде-67,6

лей, методик, технологий / knowledge of the development of authoring methodological models, techniques, technologies;

Н - владение технологиями, приемами коррекционно-развиваю-67,6

щей работы / mastery of technologies, methods of correction and developmental work

З – знание приемов коррекционно-развивающего воздействия /79,4

knowledge of methods of corrective and developmental influence;

З - знание психологических закономерностей развития / knowled-79,4

ge of psychological laws of development;

У - умение креативно мыслить в нестандартной психолого-педа-79,4

гогической ситуации / ability to think creatively in non-standard psychological and pedagogical situations;

Н - владение приемами диагностики уровня психического разви-64,7

тия / knowledge of methods of diagnostics of the level of mental development

-

1 I 2

4З

У

Н

-

5 З

У

У

У

6З

У

Н

7З

У

Н

Н

Окончание табл. 2 / End of table 2

– знание профессиональной этики / knowledge of professional 73,5 ethics;

– умение разрабатывать проекты / ability to develop projects; 73,5

-

- владение навыком проводить самостоятельный отбор и ана- 58,8

лиз литературы по интернет-источникам / ability to independent - ly select and analyze literature from internet sources

– знание медицинских основ функционирования человеческого 58,8 организма / knowledge of the medical foundations of the function ing of the human body;

-

- умение организации психолого-педагогического сопровожде-70,5

ния / ability to organize psychological and pedagogical support;

– умение работать с разновозрастной категорией лиц с ОВЗ /70,5

ability to work with different age categories of persons with disabilities;

-

- умение оптимизировать собственную профессиональную дея-70,5

тельность / ability to optimize their own professional activities

-

- знание менеджмента образовательной организации / knowled-52,9

ge of the management of an educational organization;

-

- умение организовывать взаимодействие с коллегами и со-64,7

циальными партнерами / ability to organize interaction with col leagues and social partners;

– владение базовыми электронными программами, IT- 47,0 технологиями / knowledge of basic electronic programs, it-tech-nologies

-

- знание грамматических правил и орфоэпических норм рус- 38,2

ского языка / knowledge of grammatical rules and orthoepic norms of the Russian language;

-

- уметь продуцировать и аргументированно отстаивать профес- 55,8

сиональное мнение / the ability to produce and argue a professio nal opinion;

– владение навыком командной работы / be able to work as 41,2 a team;

– владение профессиональной коммуникацией на русском 41,2

и иностранном языках / ability to communicate professionally in

Russian and in a foreign language.

З – знание иностранного языка / Foreign language skills

26,6

1 – знания / knowledge 2 – умения / skills 3 – навыки / abilities

Р и с. 8. Профиль ожидаемого уровня знаний, умений и навыков магистров по окончании обучения

F i g. 8. Profile of the expected level of knowledge, skills and abilities of master students at the end of training

Достаточно высокий уровень самооценки теоретико-методологической готовности большинства респондентов к поступлению в магистратуру свидетельствует о качественном составе абитуриентов магистратуры как наиболее подготовленных выпускников предыдущего уровня образования.

Характеристика трудностей бóльшей части анкетируемых, обозначенная в практической области, открывает дискуссионный вопрос о целесообразности продолжения магистерского обучения сразу по окончании бакалаврского уровня образования или обязательном наличии стажа практической работы для полноценного усвоения компетенций на втором этапе образования.

Результаты исследования позволили сформулировать следующие выводы.

Магистратуру следует рассматривать прежде всего как второй этап профессионального высшего образования. Это определяет одно из основных требований к теоретико-методологической подготовке абитуриентов – наличие профильного предыдущего образования. В связи с этим проектирование содержания образовательной программы магистратуры будет опираться на актуальный уровень теоретико-методологической подготовки и соответствовать ожиданиям студентов, переведенных на новый научно-исследовательский уровень, который способствует реализации специа-

листа в соответствии с современными запросами общества и рынка труда.

Для расширения потенциала возможностей магистерского образования смешанная форма обучения позволит рационально сочетать традиционные и интерактивные виды деятельности.

Таким образом, результаты проведенного исследования полностью соответствуют обозначенной цели и задачам экспериментальной работы.

Полученный экспериментальный материал имеет выраженную практическую значимость с позиции конкретизации содержания современных проектируемых образовательных программ и рекомендаций для поступающих в магистратуру по направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, а также обозначает перспективы дальнейших исследований в рамках выделенного дискуссионного вопроса об обязательном практическом опыте поступающих на второй этап обучения.

Сделанные авторами выводы вносят существенный вклад в развитие системы подготовки специалиста в области коррекционной педагогики не только с точки зрения реконструкции методологии образовательного процесса вуза, но и обновления ее базовых смыслов относительно проектирования условий оказания помощи детям с особыми образовательными потребностями.

СПИСОК

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Поступила 31.10.2020; одобрена после рецензирования 21.12.2020; принята к публикации 30.12.2020.

Об авторах :

Закрепина Алла Васильевна, заведующий лабораторией психолого-педагогических исследований и технологий специального образования лиц с интеллектуальными нарушениями ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии образования» (119121, Российская Федерация, г. Москва, ул. Погодинская, д. 8, корп. 1), доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО, ORCID: , Researcher ID: J-2047-2016,

Шилова Елена Анатольевна, старший научный сотрудник ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии образования» (119121, Российская Федерация, г. Москва, ул. Погодинская, д. 8, корп. 1), кандидат педагогических наук, доцент, ORCID: , Researcher ID: Q-9652-2018,

Cтребелева Елена Антоновна, главный научный сотрудник ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии образования» (119121, Российская Федерация, г. Москва, ул. Погодинская, д. 8, корп. 1), доктор педагогических наук, профессор, ORCID: , Researcher ID: S-1426-2018,

Заявленный вклад авторов :

-

А. В. Закрепина – научное руководство; теоретический анализ литературы по проблеме исследования; разработка анкет для экспериментального исследования; интерпретация данных; проведение критического анализа; подготовка текста статьи.

-

Е. А. Шилова – инициатива научного исследования; теоретический анализ литературы по проблеме исследования; разработка анкет для экспериментального исследования; статистическая обработка результатов исследования; интерпретация данных; подготовка текста статьи.

-

Е. А. Стребелева – структурирование методической части статьи; определение принципов обработки экспериментальных данных эмпирического исследования; участие в обработке результатов исследования; разработка анкет для специалистов.

Все авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

Список литературы Изучение теоретико-методологической готовности студентов-дефектологов к овладению магистерским уровнем образования

- Голенкова, З. Т. Влияние образования на повышение конкурентоспособности работников на рынке труда / З. Т. Голенкова, Г. Б. Кошарная, В. П. Кошарный. - DOI 10.15507/1991-9468.091.022.201802.262-273 // Интеграция образования. - 2018. - Т. 22, № 2. - С. 262-273. - URL: http://edumag.mrsu.ru/content/pdf/18-2/04.pdf (дата обращения: 06.09.2020). - Рез. англ.

- Фортунатов, А. А. Инновационная деятельность в условиях магистратуры в образовательной среде вуза / А. А. Фортунатов. - DOI 10.17805/trudy.2017.4.2. - Текст : электронный // Научные труды Московского гуманитарного университета. - 2017. - № 4. - URL: https://journals.mosgu.ru/trudy/article/view/525/602 (дата обращения: 17.08.2020). - Рез. англ.

- Ерофеева, Г. В. Факторы, способствующие формированию профессиональных компетенций магистров в исследовательском университете / Г. В. Ерофеева, Ю. Л. Гирякова // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. - 2015. - № 5-3. - С. 487-489. - URL: https://applied-research. ru/pdf/2015/5-3/6816.pdf (дата обращения: 06.09.2020). - Рез. англ.

- Копров, В. М. Интеграционные процессы в инновационной среде высшей школы / В. М. Копров, Е. В. Сапир. - DOI 10.15507/1991-9468.084.020.201603.382-392 // Интеграция образования. - 2016. - Т. 20,

- № 3. - С. 382-392. - URL: http://edumag.mrsu.ru/content/pdf/16-3/08.pdf (дата обращения: 06.09.2020). -Рез. англ.

- Овечкин, В. П. Структура и особенности подготовки студентов магистратуры к инновационной педагогической деятельности / В. П. Овечкин, А. Е. Причинин, А. В. Вахрушев // Вестник Удмуртского университета. Серия: Философия. Психология. Педагогика. - 2017. - Т. 27, вып. 3. - С. 372-377. -URL: https://journals.udsu.ru/philosophy-psychology-pedagogy/article/view/658/646 (дата обращения: 06.09.2020). - Рез. англ.

- Бедный, Б. И. Интегрированные образовательные программы «Академическая магистратура -аспирантура» / Б. И. Бедный, О. А. Кузенков // Высшее образование в России. - 2016. - № 5. - С. 21-32. -URL: https://vovr.elpub.ru/jour/article/view/427/377 (дата обращения: 06.09.2020). - Рез. англ.

- Алтухов, А. И. Особенности разработки ФГОС уровневого и непрерывного высшего образования / А. И. Алтухов, М. А. Сквазников, А. А. Шехонин. - DOI 10.31992/0869-3617-2020-29-3-74-84 // Высшее образование в России. - 2020. - Т. 29, № 3. - С. 74-84. - URL: https://vovr.elpub.ru/jour/article/ view/2141/1453 (дата обращения: 06.09.2020). - Рез. англ.

- Болотов, В. А. Прошлое, настоящее и возможное будущее российской системы оценки качества образования / В. А. Болотов // Вопросы образования. - 2018. - № 3. - С. 287-297. - URL: https://vo.hse.ru/ data/2018/09/19/1154463447/Bolotov.pdf (дата обращения: 06.09.2020). - Рез. англ.

- Дорошенко, В. А. К оптимизации подготовки магистров на базе индивидуальных образовательных траекторий / В. А. Дорошенко, М. Р. Москаленко. - DOI 10.20339/AM.02-17.069 // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2017. - № 2. - С. 69-73. - URL: https://almavest.ru/ru/archive/2234/3690 (дата обращения: 06.09.2020). - Рез. англ.

- Банникова, Л. Н. Реализация новых моделей подготовки инженеров-исследователей: социологический анализ / Л. Н. Банникова, Л. Н. Боронина, Ю. Р. Вишневский // Высшее образование в России. - 2016. - № 11. -С. 88-96. - URL: https://vovr.elpub.ru/jour/article/viewFile/885/806.pdf (дата обращения: 06.09.2020). - Рез. англ.

- Сафарли, М. С. Специфика магистерского образования в контексте проблемы повышения качества подготовки управленческих кадров в России / М. С. Сафарли. - DOI 10.20339/AM.01-20.081 // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2020. - № 1. - С. 81-85. - URL: https://almavest.ru/ru/doi/10-20339-am-01-20-081 (дата обращения: 17.08.2020). - Рез. англ.

- Дроботенко, Ю. Б. Преподаватели и студенты как агенты образовательных изменений / Ю. Б. Дро-ботенко, Е. Г. Альтергот // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Педагогика и психология. - 2013. - № 2 (13). - С. 106-109. - URL: https://journal.tltsu.ru/rus/index.php/VNSPP/article/ view/2254 (дата обращения: 06.09.2020). - Рез. англ.

- Кулибеков, А. Н. Компетентностно-ориентированный подход в формировании профессионально-творческой компетентности студентов магистратуры / А. Н. Кулибеков // Проблемы современного педагогического образования. - 2017. - № 56-8. - С. 124-131. - Текст : непосредственный.

- Кажаров, А. Г. Магистратура в современном российском вузе: региональное измерение / А. Г. Ка-жаров, Х. Г. Тхагапсоев, М. М. Яхутлов // Высшее образование в России. - 2017. - № 3. - С. 101-108. -URL: https://vovr.elpub.ru/jour/article/view/991/891 (дата обращения: 06.09.2020). - Рез. англ.

- Роботова, А. С. Проблемы и трудности обучения магистров: взгляд профессора педагогического университета / А. С. Роботова. - DOI 10.15393/j5.art.2017.3487. - Текст : электронный // Непрерывное образование: XXI век. - 2017. - Вып. 2 (18). - URL: https://lll21.petrsu.ru/journal/article.php?id=3487 (дата обращения: 17.08.2020). - Рез. англ.

- Профессиональные стандарты: от разработки к применению / В. И. Блинов, О. Ф. Батрова, Е. Ю. Есенина, А. А. Факторович // Высшее образование в России. - 2015. - № 4. - С. 5-14. - URL: https://cyberleninka.ru/ article/n/professionalnye-standarty-ot-razrabotki-k-primeneniyu/viewer (дата обращения: 06.09.2020). - Рез. англ.

- Chicott, J. A Critique of Recent Models for the Improvement of Education in Developing Countries / J. Chicott. - DOI 10.1525/aeq.1987.18.3.05x1135q // Anthropology & Education Quarterly. - 1987. -Vol. 18, issue 3. - Pp. 241-245. - URL: https://anthrosource.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1525/ aeq.1987.18.3.05x1135q (дата обращения: 17.08.2020).

- Fielding, M. Students as Radical Agents of Change / M. Fielding // Journal of Educational Change. -2001. - Vol. 2, issue 2. - Pp. 123-141. - URL: https://link.springer.com/article/10.1023/A:1017949213447 (дата обращения: 17.08.2020).

- Фёльдеш, Ч. Межкультурная коммуникация в профессиональной подготовке магистрантов: концепция и структура совместного образовательного проекта / Ч. Фёльдеш, В. П. Фурманова. - DOI 10.15507/1991-9468.101.024.202004.591-607 // Интеграция образования. - 2020. - Vol. 24, issue 4. -Pp. 591-607. - URL: http://edumag.mrsu.ru/content/pdf/20-4/05.pdf (дата обращения: 17.01.2021).

- Mahdiuon, R. Effect of Social Media on Academic Engagement and Performance: Perspective of Graduate Students / R. Mahdiuon, G. Salimi, L. Raeisy // Education and Information Technologies. - 2020. - Issue 4. - Pp. 2427-2446. - URL: https://www.springerprofessional.de/en/effect-of-social-media-on-academic-engagement-and-performance-pe/17492818 (дата обращения: 17.01.2021).

- "Pedagogical Tweeting" in Higher Education: Boon or Bane? / B. Adams, A. Raes, H. Montrieux, T. Schellens. - DOI 10.1186/s41239-018-0102-5. - Текст : электронный // International Journal of Educational Technology in Higher Education. - 2018. - Vol. 15. - URL: https://educationaltechnologyjournal.springeropen. com/articles/10.1186/s41239-018-0102-5 (дата обращения: 17.08.2020).

- Facebook Usage, Socialization and Academic Performance / S. Ainin, M. M. Naqshbandi, S. Moghav-vemi, J. N. Ismawati. - DOI 10.1016/j.compedu.2014.12.018 // Computers & Education. - 2015. - Vol. 83. -Pp. 64-73. - URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131515000160?via%3Dihub (дата обращения: 17.08.2020).

- Alizadeh, I. Evaluating the Educational Usability of Telegram as an SNS in ESAP Programs from Medical Students' Perspective / I. Alizadeh. - DOI 10.1007/s10639-018-9731-5 // Education and Information Technologies. - 2018. - Vol. 23, issue 6. - Pp. 2569-2585. - URL: https://link.springer.com/article/10.1007/ s10639-018-9731-5 (дата обращения: 17.08.2020).

- Yap, J. Not All Students are Online: The Case of Business Graduate Students in Kazakhstan / J. Yap. -DOI 10.1177/0266382120906683 // Business Information Review. - 2020. - Vol. 37, issue 1. - Pp. 25-29. - URL: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0266382120906683 (дата обращения: 17.01.2021).

- Alenzuela, R. Synchronous and Asynchronous Engagement in Virtual Library Services as Learning Support Systems from the Perspectives of Post-Graduate Students: A Case Study / R. Alenzuela, Y. Kamilo-va. - DOI 10.1633/JISTaP.2018.6.1.4 // Journal of Information Science Theory and Practice. - 2018. - Vol. 6, issue 1. - Pp. 45-64. - URL: http://www.koreascience.or.kr/article/JAKO201809538046068.pdf (дата обращения: 17.08.2020).