"Я горжусь тем, что читал первую лекцию в университете": академик М. Н. Тихомиров и Дальневосточный университет

Автор: Еланцева Ольга Павловна, Плохих Светлана Васильевна, Ковалева Зинаида Алексеевна

Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv

Рубрика: Ракурсы социальной динамики: образование

Статья в выпуске: 4 (38), 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье раскрывается участие академика М.Н. Тихомирова в мероприятиях открытия воссозданного Дальневосточного государственного университета в октябре 1956 г., его помощь в пополнении Научной библиотеки ДВГУ уникальными изданиями. Знаковые страницы истории Дальневосточного университета раскрыты на основе комплекса государственных и личных документов, материалов периодической печати, многие из которых вводятся в научный оборот впервые.

Дальний восток, история высшего образования, м.н. тихомиров, г.с. куцый, двгу

Короткий адрес: https://sciup.org/170175676

IDR: 170175676 | УДК: 378.4

Текст научной статьи "Я горжусь тем, что читал первую лекцию в университете": академик М. Н. Тихомиров и Дальневосточный университет

Осень 2016 г. в истории высшего образования в Дальневосточном регионе России отмечена знаменательной датой - шестидесятилетием со дня восстановления Дальневосточного государственного университета. Вуз, организованный во Владивостоке в 1923 г, закрыли в 1939 г. Вопрос возобновления его деятельности возникал неоднократно [15; 17], но тормозился до определения нового места дислокации военно-морской базы Тихоокеанского флота. В мае 1956 г. решение о переводе базы из г. Владивостока было принято (Государственный архив Приморского края, далее - ГАПК. Ф. П-68. Оп. 92. Д. 133. Л. 2), а 29 августа вышел документ ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 1211 «О восстановлении Дальневосточного государственного университета» (ГАПК. Ф. 170. Оп. 1. Д. 47. Л. 4-5). Таким образом было поддержано ходатайство Приморского крайкома КПСС и крайисполкома о возобновлении работы университета на основе действовавшего Владивостокского пе- дагогического института. Ректором университета был назначен Григорий Семенович Куцый (ГАПК. Ф. 84. Оп. 4. Д. ГЛ. 131-132).

-

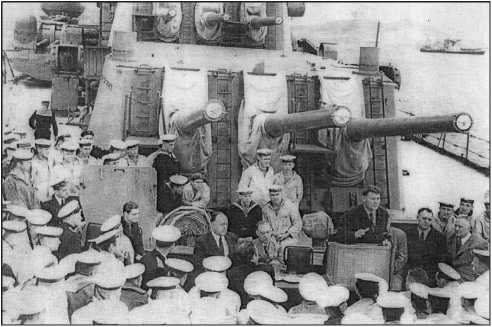

1 сентября 1956 г, в субботу, о важном государственном решении сообщила краевая газета в передовой статье «За учебу!» [7]. К 17 часам того же дня во Владивостоке перед зданием пединститута по уч. Китайской, д. 37/41 (в настоящее время это Океанский пр., д. 37) собрался многолюдный митинг с участием краевых и городских руководителей, представителей предприятий и организаций, учебных заведений, школ, а также моряков-тихоокеанцев (Рис. 1).

На митинге выступили первый секретарь Приморского крайкома КПСС Штыков, секретари Владивостокского горкома КПСС Аверкин и Рязанцев, главный инженер треста «Артемуголь» Писарев, бригадир слесарей-сборщиков «Дальзавода» Гноевой, секретарь Приморского крайкома ВЛКСМ Костина, ученица 10 класса школы № 75 Крамарова и др. [12].

Они говорили о значении открытия ДВГУ для Приморского края и всего Дальнего Востока, подчеркивали, что работа университета положительно скажется на жизни многих людей. С ДВГУ они связывали надежды не только на получение высшего образования, повышение квалификации, но и на активное развитие науки и культуры в регионе. Министерство высшего образования СССР в поздравительной телеграмме желало коллективу университета успехов в учебной и научной деятельности.

В данной ситуации важно было, чтобы университет заработал уже в осеннем семестре 1956/1957 уч. года, быстро вошел в колею нормальной деятельности, чтобы 1200 студентов очного и 450 студентов заочного отделений приступили к занятиям на историко-филологическом, физи ко-математическом, биологическом факультетах и на факультете иностранного языка. В ближайшей перспективе планировалось, опираясь на биологический факультет, создать химический, агрономический и медицинский факультеты.

Учебные занятия в восстановленном университете определили начать с 1 октября 1956 г. (ГАПК. Ф. 170. On. 1. Д. 47. Л. 19). Следует отдать должное руководству Приморского края и вуза: открытие ДВГУ получилось очень ярким, запоминающимся, весомым, подчеркивающим высокий статус университета и его ответственные задачи, реализовывать которые выпало ректорату, профессорам, преподавателям, сотрудникам и студентам.

Особый колорит торжественно-деловым мероприятиям придавало участие в них делегации выездной сессии Отделения исторических наук (ОПП) АН СССР: члена-корреспондента Академии наук СССР А.В. Ефимова из Москвы, докторов исторических наук, профессоров А.П. Окладникова из Ленинграда и И.М. Разгона из Томска, кандидата исторических наук, заведующего сектором народов Севера Института этнографии АН СССР Б.О. Долгих из Москвы.

Делегацию известных ученых возглавлял академик Михаил Николаевич Тихомиров (1893-1965) - крупнейший историк России середины XX в. [11, с. 3-10]. В 1917 г. он окончил историко-филологический факультет Московского университета; с 1934 г. и до конца своей жизни преподавал в МГУ и параллельно вел учебные и научные занятия в других вузах столицы; с 1936 г. Михаил Николаевич Тихомиров - старший научный сотрудник Института истории АН СССР.

Сферой своих научных приоритетов М.Н. Тихомиров избрал историю Древней Руси. В то же

Рис. 1. Митинг во Владивостоке 1 сентября 1956 г., посвященный восстановлению ДВГУ

время он считался признанным специалистом в области источниковедения, историографии, палеографии, археографии, исторической географии. Ему принадлежит свыше 300 научных трудов, среди них около двух десятков книг, в том числе более десяти монографических исследований.

В 1939 г. за солидные научные труды Михаилу Николаевичу Тихомирову присвоено звание профессора; еще через семь лет он быв избран членом-корреспондентом Академии наук СССР, а в 1953 г. -академиком и академиком-секретарем Отделения исторических наук. Должность академика-секретаря как нельзя лучше подчеркивает масштабы организационной работы М.Н. Тихомирова. В ОИН входило свыше десятка институтов: институты востоковедения, славяноведения, истории материальной культуры, этнографии, истории искусств и др., музей истории и атеизма, архивы Академии наук СССР в Москве и Ленинграде, научно-методический совет по охране памятников культуры, археографическая и мемуарная комиссии.

М.Н. Тихомиров руководил работой бюро ОИНа, в составе которого было 13 чел.: академиков - 4, членов-корреспондентов - 4, докторов исторических наук - 3, кандидатов исторических наук - 1, действительных членов Академии наук -1. Только в течение 1956 г. прошло 45 заседаний бюро, в том числе выездное заседание во Владивостоке, состоявшееся 27-29 сентября [4].

В архиве Российской академии наук в Москве сохранились краткие путевые заметки, сделанные М.Н. Тихомировым на листках отрывного календаря в сентябре 1956 г. во время следования по Транссибу из столицы во Владивосток (Архив Российской академии наук, далее - АРАН. Ф. 693. Он. 6. Д. 7. Л. 26,27,28); воспоминания о нескольких днях работы, проведенных в Уссурийске и Владивостоке; тезисы лекций, прочитанных перед студентами, преподавателями ДВГУ и другими слушателями; фотографии; переписка с коллегами, например, письма Г.С Куцего, А.П. Окладникова. Эти документы в совокупности с материалами периодической печати, источниками из Государственного архива Приморского края послужили основой данной публикации.

Подчеркнем, что тема деловой поездки академика М.Н. Тихомирова во Владивосток нашла лишь упоминание в некоторых публикациях [7, с. 208; 15, с. 313; 26, с. 13], в отличие от подробного освещения его пребывания в других городах и районах страны [9; 24; 26].

16 сентября 1956 г. М.Н. Тихомиров сделал пометку: «Сегодня выехал во Владивосток на сессию Отделения] ист[орических] наук, которую я сорганизовал, ведь Дальний Восток подобен Дальнему За паду в США, там будущее развитие и наша будущая слава. Но к этой славе выехать не так просто... Ехать надо 8 /2 дней» (АРАН. Ф. 693. Он. 6. Д. 7. Л. 26).

«Скажете, зачем поехал, - обращался он к одному из своих учеников, - затем, отвечу, чтобы и на нашем русско-украинском Дальнем Востоке что-нибудь сделать. Не трудно ездить на Кавказ и произносить тосты в Баку и Эривани1, а приехать в запущенное место, да так далеко, согласится не каждый» [16, с. 313].

Неделя пребывания М.Н. Тихомирова во Владивостоке была наполнена ответственными делами, в том числе участием в открытии учебного процесса в Дальневосточном государственном университете. 1 и 2 октября 1956 г. преподаватели и студенты ДВГУ (из-за отсутствия у вуза своих больших поточных аудиторий) собирались в конференц-зале Дома политического просвещения (ул. Светланская, д. 56), чтобы послушать лекции известных ученых: А.В. Ефимова по теме «Некоторые проблемы истории США в XVIII - XIX вв.»; И.М. Разгона - о массовом революционном движении в России в 1917 г; А.П. Окладникова - о древней истории Дальнего Востока по данным археологических работ в Приморье и Приамурье, выполненным археологической экспедицией Института материальной культуры АН СССР в 1953-1956 гг; Б.О. Долгих - об этническом составе и расселении народов Амура в XVII в.

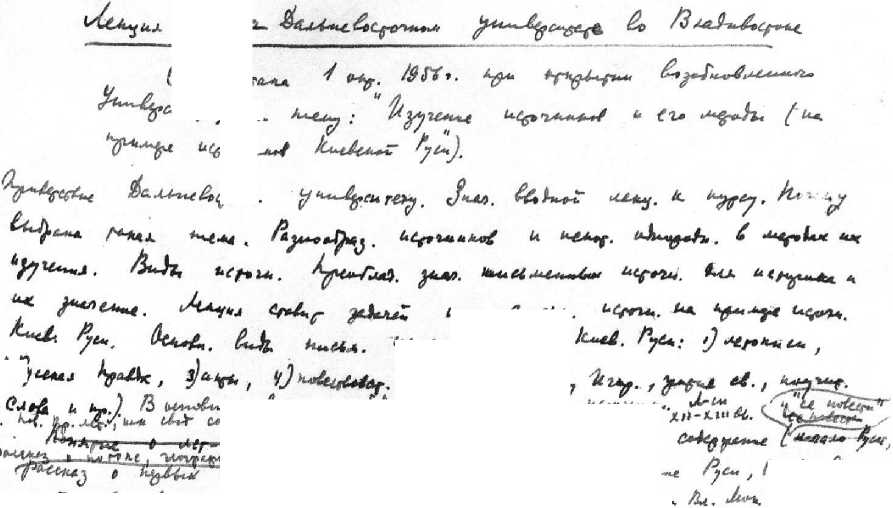

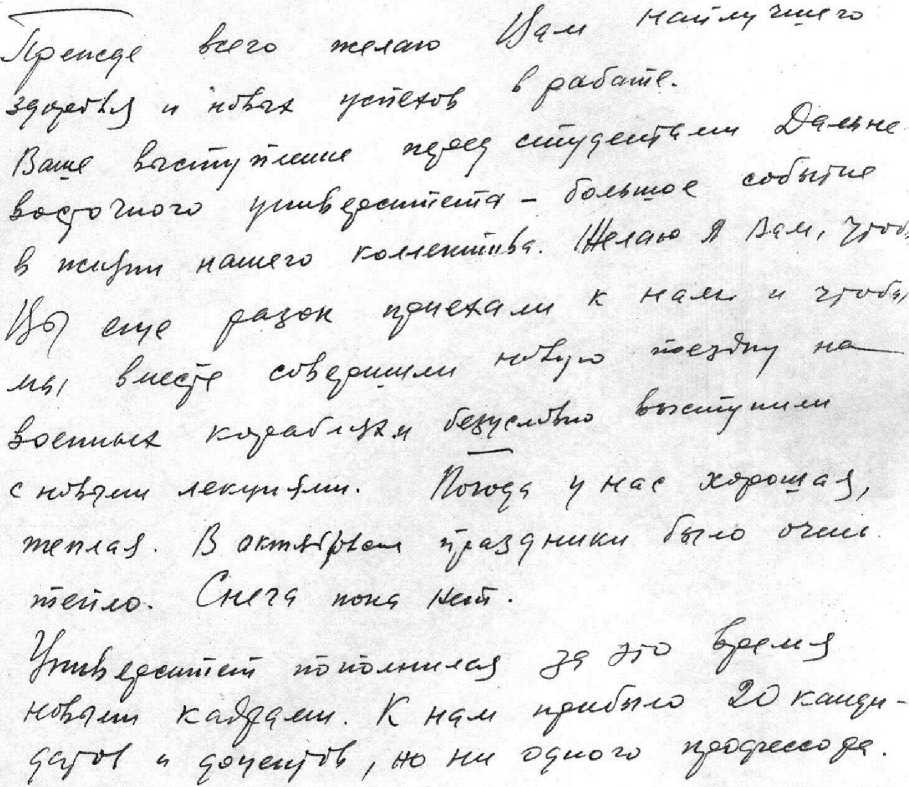

Первым из лекторов за кафедру вышел академик М.Н. Тихомиров, вспоминавший через несколько лет: «Празднование восстановления Дальневосточного университета вылилось в настоящую демонстрацию, которая состоялась еще до нашего приезда. Открытие университета произошло 1 октября 1956 года. Я горжусь тем, что читал первую лекцию в университете для гуманитарных факультетов... Лекция была посвящена, насколько я помню, источникам начальной истории Киевской Руси» (АРАН. Ф. 693. Оп. 6. Д. 11. Л. 134). Более точное название темы выступления Михаил Николаевич зафиксировал в написанных во Владивостоке тезисах: «Изучение источников и его методы (на примере источников Киевской Руси)» (АРАН. Ф. 693. On. 1. Д. 126. Л. 1).

После приветственных слов в адрес восстановленного ДВГУ, академик остановился на актуальности и значимости заявленной темы в курсе университетского образования, указал на разнообразие документальных источников, прежде всего - письменных источников Киевской Руси: летописи, «Русская Правда», акты, повествовательная литература, представленная «Словом о полку Игореве» и иные.

Главные рассуждения М.Н. Тихомирова строились на анализе летописных источников. Внимание преподавателей и студентов было привлечено к встречающимся в летописях искажениям, к более поздним их дополнениям и текстовым пропускам, к отличающимся редакциям летописей и разной степени их достоверности. По мнению ученого, летопись представляла одну из форм составления исторического сочинения в средние века. На Руси она носила самостоятельный характер происхождения и тому были серьезные основания. Вопрос о времени возникновения первых летописных известий являлся дискуссионным. М.Н. Тихомиров профессионально сопоставил точки зрения ученых, четко обозначив свою позицию.

Интерес слушателей вызвали вопросы-ответы лектора: что может дать летопись историку, филологу и вообще исследователю, а чего в ней нет? Какой должна быть научная критика источников? Почему вместе с летописями важно изучать другие памятники истории, допустим, берестяные грамоты? Подводя итоги, академик вновь обратил внимание на «Повесть временных лет» (ПВЛ), вобравшую в себя в большом количестве материалы сказаний, повестей, легенд, устные поэтические предания о различных исторических лицах и событиях; М.Н. Тихомиров раскрыл влияние ПВЛ на развитие средневекового общества, оценил ее как «выдающееся произведение средневековья, гордость нашей литературы» (АРАН. Ф. 693. Оп. 1. Д. 126. Л. 1об.).

М.Н. Тихомиров прочитал во Владивостоке несколько лекций. По этому поводу он вспоминал: «Меня упросили читать лекцию в местной партийной школе, я должен был выступить в Доме офицеров и рассказать, над чем я предполагаю работать... Как сейчас помню большой зал, в котором почти неподвижно с левой стороны сидели курсанты и держали свои бескозырки на левой руке» (АРАН. Ф. 693. On. 1. Д. 11. Л. 134-135).

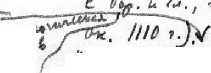

Еще одна лекция состоялась на флагманском крейсере Тихоокеанского флота «Адмирал Синявин» (Рис. 2). «Фотография этого выступления, -замечал М.Н. Тихомиров, - осталась у меня на память, причем даже по моему лицу видно, как я устал. Надо мной видны грозные пушки, передо мною сидят в своих бескозырках с лентами матросы. Красивые и ладные молодые моряки понравились мне чрезвычайно... Я тогда работал над историей Москвы и по их просьбе рассказал о том, что я уже сделал. На мой вопрос, «а есть ли кто из вас здесь из Москвы» - послышался зычный ответ половины аудитории: «А мы почти все из Москвы» (АРАН. Ф. 693. On. 1. Д. 11. Л. 135).

Рис. 2. Встреча М.Н. Тихомирова с офицерами и матросами флагманского крейсера «Адмирал Синявин» 30 сентября 1956 г.

Известно, что для профессионала важна, с одной стороны, критическая самооценка лекции, а с другой - мнения людей, присутствовавших на ней. В письме историку А.П. Пронштейну Михаил Николаевич сообщал: «... я читал лекцию в только что восстановленном Дальневосточном университете. Благому делу способствовала во всем удача» [27, с. 13]. У академика осталось впечатление, что слушателям было интересно, они внимали «с удовольствием» (АРАН. Ф. 693. Оп. 6. Д. И. Л. 134 и др.), благодаря тому, что лектор «избегал обычной сухой манеры и в нескольких случаях рассмешил аудиторию соответствующими примерами» (АРАН. Ф. 693. Оп. 6. Д. И. Л. 134).

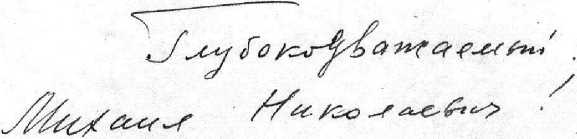

Не менее показательны внешние отзывы о выступлениях академика. Приморские газеты сообщали, что лекции привлекли большое количество слушателей и вызвали огромный интерес аудитории [3; 10]. Ректор ДВГУ ГС. Куцый в декабре 1956 г. писал Михаилу Николаевичу Тихомирову: «Ваше выступление перед студентами Дальневосточного университета - большое событие в жизни нашего коллектива. Желаю я Вам, чтобы Вы еще разок приехали к нам и чтобы мы вместе совершили новую поездку на военных кораблях и безусловно выступили с новыми лекциями» (АРАН. Ф. 693. Оп. 3. Д. 54. Л. 2).

Впечатления были настолько сильными, что даже по прошествии времени, в июне 1964 г. А.П. Окладников благодарил М.Н. Тихомирова «за незабываемые дни во Владивостоке, когда я слушал вместе с преподавателями и студентами Вашу лекцию... затаив дыхание» (АРАН. Ф. 693. Оп. 4. Д. 448. Л. 5). Ранее А.П. Окладников сообщал Михаилу Николаевичу, что из сделанного им «доклада во Владивостоке о древностях Приморья выросла книжка «Далекое прошлое При- морья»2 ... Мне будет приятно, если Вы найдете время перелистать ее и ознакомиться с ней... А Вам она должна напомнить этот необычный город на сопках у Великого океана, Уссурийскую тайгу и Амурский залив» (АРАН. Ф. 693. Оп. 4. Д. 448. Л. 5).

М.Н. Тихомиров, будучи профессионалом высочайшего класса, опытным руководителем, многое увидел и оценил во Владивостоке. Еще до приезда сюда он считал Дальний Восток «запущенным местом» в области развития науки и образования. Нерадостной была ситуация с научными кадрами в ДВГУ, о чем красноречиво говорил факт выступивших с докладами на выездной сессии ОИН во Владивостоке: из семи докладчиков-преподавателей дальневосточных вузов не оказалось ни одного из ДВГУ (См.: [4]).

Академик побывал в университетской библиотеке. По мнению сопровождавших его лиц, библиотека производила удручающее впечатление. Количественный и качественный состав книжных, журнальных и газетных фондов не отвечал задачам вуза. Это понимали и в министерстве. Неслучайно, названный выше партийно-государственный документ о восстановлении ДВГУ обязывал руководителей Московского, Ленинградского, Свердловского, Томского и Иркутского университетов отобрать из вузовских библиотек и направить в течение 1956/1957 уч. года в ДВГУ необходимую учебную и научную литературу по физике, химии, биологии, математике, истории, литературе, русскому, английскому, немецкому языкам (ГАПК. Ф. 170. On. 1. Д. 47. Л. 5).

В свою очередь, бюро Приморского крайкома КПСС поручило ректору ДВГУ Г.С. Куцему выявить, а руководителям учебных заведений и библиотек передать (точнее, вернуть) всю научную, техническую и художественную литературу, до 1939 г. принадлежавшую Дальневосточному государственному университету (ГАПК. Ф. П-68. Оп. 6. Д. 256. Л. 46). Предполагалось вести большие закупки новой литературы. Но делалось все не так быстро, как хотелось; студенты и преподаватели испытывали острейший дефицит самых необходимых изданий (ГАПК. Ф. 84. Оп. 6. Д. 1. Л. 250; Ф. 170. On. 1. Д. 49. Л. 11, 12, 303, 310 и др.; Д. 65. Л. 97, 98).

Григорий Семенович Куцый в конце 1956 г. сообщил М.Н. Тихомирову: «Министерство направило нам много оборудования для физиков, но не проявляет должной заботы о мебели, библио- теке и др [утих] делах. Очень плохо финансирует» (АРАН. Ф. 693. Оп. 3. Д. 54. Л. 2) и обратился к уважаемому академику-историку с просьбой: «Если представится возможность, прошу замолвите о нас словечко». И далее - важное, наболевшее: «Я очень прошу Ваш коллектив помочь нам литературой, учебниками, наглядными пособиями. Если [Московский] университет может нам помочь, то отгрузите все это контейнерами и вышлите нам счета для оплаты». О слабой обеспеченности учебного процесса литературой красноречиво свидетельствуют слова ректора ДВГУ: «Если можете, Михаил Николаевич, то прошу Вас вышлите мне пособие по истории СССР (для III курсов, т[о] е[сть] советское общество). Я лично испытываю большую нужду в этом пособии» (АРАН. Ф. 693. Оп. 3. Д. 54. Л. 2, 2об.).

Михаил Николаевич Тихомиров не только с неослабным интересом следил за восстановлением исторического образования в Дальневосточном университете, но и активно помогал этому процессу. Он, например, организовал несколько солидных посылок с книгами в адрес университета. Так, 15 мая 1957 г. управляющий конторой УКСа МГУ зафиксировал получение от академика 260 разных книг для отправки во Владивосток, в Дальневосточный государственный университет (АРАН. Ф. 693. Оп. 2. Д. 13. Л. 2).

М.Н. Тихомиров, как человек, обладавший высоким чувством ответственности за начатое по его инициативе дело (в данном случае - усиление библиотечных фондов ДВГУ для подготовки гуманитариев), пошел дальше. В 1958 г. в своем завещании он предусмотрел безвозмездную передачу книг XIX-XX вв. из своей личной библиотеки в Дальневосточный государственный университет «с просьбой не разрознивать собрание автографов на книгах». Тихомиров не изменил своей воли относительно дара ДВГУ и в завещании, отредактированном через несколько лет. (Копия завещания М.Н. Тихомирова от 22 декабря 1960 г. // Текущий архив Научной библиотеки Дальневосточного федерального университета).

-

2 сентября 1965 г. в возрасте 72 лет Михаил Николаевич Тихомиров умер. В этом же месяце в ДВГУ пришло телеграфное распоряжение начальника Главного управления Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР о командировании в Москву сотрудников университета для получения библиотеки, завещанной академиком М.Н. Тихомировым. Выполнять задание выехали заведующая библиотекой ДВГУ Л.Ф. Шкилева и аспирант кафедры истории СССР А.В. Больбух (Текущий архив ДВФУ. Канцелярия.

Приказы по Дальневосточному государственному университету (по личному составу). 1965. 1 июля - 30 сентября. Л. 228, 236).

Скоро благородный дар академика уже быт во Владивостоке. Л.Ф. Шкилева через университетскую газету [24] информировала преподавателей, студентов и сотрудников вуза о поступлении свыше шести тысяч книг из личной библиотеки М.Н. Тихомирова. Книжное собрание имело две важнейшие части: во-первых, почти полную коллекцию трудов самого академика, а в ней - монографии, которые по праву относились к значительным достижениям отечественной исторической науки: «Исследования о Русской Правде», «Крестьянские и городские восстания на Руси XI-XIII вв.», «Древнерусские города», «Средневековая Москва», «Древняя Москва (XII-XV вв.)», «Россия в XVI столетии» [18; 19; 20; 21; 22; 23 и др.].

Была и другая отличительная особенность подаренной коллекции - наличие в ней почти полутора тысяч изданий с автографами [1; 2; 6; 14]. Благодарные авторы, коллеги-историки, этнографы, археологи, филологи, другие специалисты из СССР и зарубежных стран преподносили академику свои опубликованные работы.

Сотрудники университетской библиотеки приступили к постановке на учет подаренных книг. Им помогали лаборанты исторических кафедр и студенты старших курсов историко-правового факультета ДВГУ. В числе старшекурсников был Константин Федорович Лыков, ныне профессор Департамента истории и археологии Школы гуманитарных наук ДВФУ. Он рассказывает, что переводил дарственные надписи на книгах с немецкого языка на русский. Коллекция книг М.Н. Тихомирова буквально ошеломила студентов и преподавателей широтой научных интересов академика, географическим диапазоном изданий (практически все республики СССР, Англия, Германия, Болгария, Италия, Франция, Чехословакия, Польша и др.); поразила тематическим разнообразием и глубиной научных исследований; изумила типографским оформлением книг, особенно напечатанных красивым готическим шрифтом.

Судя по сохранившимся архивным документам, Михаил Николаевич Тихомиров часто вспоминал свое рабочее путешествие на Дальний Восток, во Владивосток. Со временем оно представлялось «своего рода праздником, так хорошо нас встречали и так удачна была вся наша поездка. Правда, -замечал академик, - это стоило для меня впоследствии ухудшения здоровья» (АРАН. Ф. 693. Оп. 6. Д. 11. Л. 129). Известно, что с начала 1950-х гг. М.Н. Тихомиров серьезно болел, но, превозмогая недуги, все-таки организовал и поехал проводить выездную сессию Отделения исторических наук во Владивостоке. Вся жизнь М.Н. Тихомирова, в том числе его поездка на Дальний Восток, была настоящим служением отечественной исторической науке.

Верный своим правилам, М.Н. Тихомиров старался знакомиться с памятными местами, которые посещал. Вот и во Владивостоке, как он вспоминал, «один только день я все-таки оставил для себя, за полдня на машине я объехал Владивосток. Удивительно красиво расположен этот город - поистине жемчужина нашего далекого края на Востоке. Различного рода заливы врезаются со всех сторон и город расположен как бы на полуостровах, выходящих то здесь, то там в море». Но внутреннее благоустройство города показалось гостю из Москвы «самым примитивным. Улицы не были замощены за исключением одной центральной улицы, да и та замощена была только наполовину» (АРАН. Ф. 693. Оп. 6. Д. 11. Л. 135). Посмотрел М.Н. Тихомиров и окрестности Владивостока с их пестролистной тайгой, оставшейся кое-где в ботаническом саду, и оценил их очень высоко. Но более всего Михаила Николаевича поразило море: «Вскоре после приезда нашу делегацию на морском катере катали по заливу. Поразительно красив Тихий океан с его холодной, какой-то зеленовато-белой водой, которую не увидишь ни в Балтийском, ни в Черном морях» (АРАН. Ф. 693. Оп. 6. Д. 11. Л. 136).

Таким образом, чтение М.Н. Тихомировым 1 октября 1956 г. первой лекции в восстановленном Дальневосточном государственном университете, а затем, через девять лет поступление, в соответствии с его завещанием, личной библиотеки академика, которую он собирал в течение полувека, в фонд тогда самого молодого университета страны, стали знаковыми событиями в истории ДВГУ.

Ректор ДВГУ ГС. Куцый, а затем и все последующие руководители Дальневосточного университета считали книги, подаренные академиком Тихомировым, «золотым фондом университетской библиотеки», чрезвычайно полезным в подготовке специалистов-историков и всех гуманитариев (ГАПК. Ф. 1638. On. 1. Д. 61. Л. 67).

Сегодня книжный дар М.Н. Тихомирова занимает достойное место в фонде редкой книги Научной библиотеки Дальневосточного федерального университета. Сюда приходят российские и иностранные студенты, аспиранты и преподаватели, чтобы поработать с научной литературой, послушать лекцию-презентацию, посмотреть книжно-иллюстративные выставки.

ОР)

Х1-Лт^

( tu* X *СС® •

Ги(^Л tisp i.

и^д^., ** «-if.

-^А £ Ьк. * А*

•■А£^ **«. ч4 *• C-*t z кАч^С ** ^ч! и-^-к** Ц,к*#ч., 1<_л-^.( 1**4Ч^ .**-^

- ^Mtett А». -Асд-. , /е

Ct, 6., 1

Л Ч) л

^ч, ' СлЛ^ц, и^.. ^; Ан,- Л^. и hk«^. J^. ^. и^М /^Г.. С^-^^А, 'У* ^о^)1: ^>^. ^. Ху(.,6д^д. ^ле.«». 4,6^^. »Г 4‘ '^Т*** **чГ6гг- "^ • К^г^. ^^ ^ а^«^^_ АЦ—у«. ^^?<- и ^-'^- ^ ^^^ ' ^П**^* Ц?*^. ^« /Ч^. Ul, ^zzx^^ йс ^ОС^^ИЧ^. Ау6^"^^ и '«HhAfUt. ( к<*. A“<""^!if^ кд*.

^^Г*3^

"^-^К к».

^ч^^д^ j л^#. А #4е с^.

'^^^ч v ^tA. , ^у<" к ь£д. ЧН. к<Сг^ к 6г» £«^а. «Хрид. А.и> Mtc^h^-я / К*<А

^ ^ £*< . QuAA^Cgg^ ^РА-^ш^к. Ut^vkAK к f2» ^А>ш£Ч АМЗ >. ^лкщде^ Цлм^**<* 6 ^**- ^'‘^^'•’Уч,? , Arf. - /Le^ft^ СилЛ-б^о 11 Ск-Ч^ Кб), A-pt. i**. ‘ч.ш.*'^ ^pyt^e Ачс^* .

А »£*, А< ^4^ k^^-ke^V ; ^НгиА б 04 ТА, ^^., ^ и ^., ^‘У'ук ^^ С ^. б"Р(^—Х( Л^ ^ r^^J^ C^J, р ^^j. fyk*. З*.»^», О “*Л. Ач». «А-M К е ге -^UeUtidM?, M.-^^W-

^- «-«<*>^6.^^ /Злд.^<, *?!«4- ^<,<*. ^t*. 6

-^чем.» S^'w, ®Г »<^Mn

. „ ^ ^-~ *#» ^ *4^. j /<*jw.z, (Ат* ли^м f

^Z'''"1' Л ^>^N-*P'' ^^- и н^*^ (^^

^* ^d*^^

ft

*^4^

7<*

Ь’^и8<н. С 'i^A.^, ^BLfim-M^Hc

" •^.АМуД. ^. ^ ^.^ (1< Р^м., ,<Л !>и^ С ^■»с^. ^2^ /* б*1*/1'^ Л6'"^**" с^"'- *1?- ^-Сччл ^^

^-б^д лЛЗ .. ■ ^ ^- ^. ^-^<ИЛГ. и и»^^^. ^ р

11 ■ 6* к*. P^Ut. ' !

^*»^*, м^ч* tA-tf^^- и Ои, £»

‘«^^ о <^Мк /л-z^. А , ^J-r* к л/

Ам, jin ^.

^^Н^

У

й— ^*-^-*5^7 ^35». , ь^

^а^м

^^У^бу* С^ч^0'^, < г» ^мке». ^U»X

^СМч к-и^/**^ „ ( P^tA и '^jX. UmA^J.

Рис. 3. Тезисы лекции М.Н. Тихомирова, прочитанной в Дальневосточном государственном университете

Министерство высшего образования СССР

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

г, Владивосток, Китайская № 37/11 Тел. 73—75 68—Оа

4 ^ $ ^Ам^»*^ 195^г.

Рис. 4. Письмо Г.С. Куцего академику М.Н. Тихомирову от 1 декабря 1956 г.

Список литературы "Я горжусь тем, что читал первую лекцию в университете": академик М. Н. Тихомиров и Дальневосточный университет

- Артемьев А.Р. Книжный фонд академика М.Н. Тихомирова в собрании научной библиотеки Дальневосточного государственного университета//Археографический ежегодник за 1991 год. М.: Наука, 1994. С. 141-144.

- Баляба Е.А. Дарственные надписи на книгах библиотеки М.Н. Тихомирова как отражение личности академика и его научных интересов//Дальневосточный ученый. 2008. 25 июня. С. 11.

- В Дальневосточном государственном университете//Тихоокеанский комсомолец. 1956. 5 октября. С. 1.

- Выездная сессия Отделения исторических наук Академии наук СССР во Владивостоке//Красное знамя. 1956. 28 сентября. С. 1; 29 сентября. С. 2; 30 сентября. С.1.

- Дальневосточный государственный университет//Красное знамя. 1956. 2 сентября. С.1.

- Долдобанова H.A., Шеламанова Н.Б. К биографии академика М.Н. Тихомирова//Археографический ежегодник за 1965 год. М.: Наука, 1966. С. 173-175.

- За учебу!//Красное знамя. 1956. 1 сентября. С. 1.

- Ковеля В.В. Воспоминания М.Н. Тихомирова за 1930-1960 гг.//Русский Сборник. Сер. "Труды кафедры отечественной истории Брянского гос. университета им. акад. И.Г. Петровского". Брянск, 2013.С. 203-210.

- Кривошеев Ю.В., Мандрик М.В., Соколов Р.А. «Дневник поездки на Чудское озеро академика М.Н. Тихомирова»//Труды исторического факультета Санкт-Петербургского университета. 2011. № 6. С. 387-406.

- Лекции ученых//Красное знамя. 1956. 2 октября. С. 1.

- Михаил Николаевич Тихомиров : Биобиблиогр. указ./Сост. И.Е. Тамм; Науч. рук. С.О. Шмидт; Библиогр. ред.: Д.Н. Бакун, Н.Г. Мухина; Подгот. к печати, испр. и доп. Д.Н. Бакун. М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 1996.

- Митинг, посвященный постановлению ЦК КПСС и Совета Министров СССР о восстановлении Дальневосточного государственного университета//Красное знамя. 1956. 2 сентября. С. 1, 2.

- Окладников А.П. Далекое прошлое Приморья (очерки по древней и средневековой истории Приморского края). Владивосток: Приморское книжное изд-во, 1959.

- Печенкина В.А. Книги с автографами из коллекции М.Н. Тихомирова, подаренной Дальневосточному государственному университету/науч. ред. О.П. Еланцева. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2002.

- Рудаков A.B. Восстановить Восточный институт//Красное знамя. 1946. 26 мая. С. 1.

- Староверова И.П. Фонд М.Н. Тихомирова в Архиве АН СССР//Археографический ежегодник за 1968 год. М.: Наука, 1970. С. 304-314.

- Судьбы людей и судьбы науки//Литературная газета. 1956. 26 июня. С. 1.

- Тихомиров М.Н. Древнерусские города. М.: Изд-во МГУ, 1946.

- Тихомиров М.Н. Древняя Москва (XII-XV вв.) М., 1947.

- Тихомиров М.Н. Исследование о Русской Правде: происхождение текстов. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1941.

- Тихомиров М.Н. Крестьянские и городские восстания на Руси XI-XIII вв. М.: Политиздат, 1955.

- Тихомиров М.Н. Россия в XVI столетии. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1962. 583 с.

- Тихомиров М.Н. Средневековая Москва в XIV-XV веках. М.: Изд-во Московского университета, 1957.

- Чистякова Е.В. М.Н. Тихомиров и Армения (по материалам переписки с Л.С. Хачикяном)//Археографический ежегодник за 1983 год. М.: Наука, 1985. С. 212-213.

- Шкилева Л.Ф. Тихомировские издания//Ленинец. 1965. 6 ноября.

- Шмидт С.О. Воспоминания академика М.Н. Тихомирова о Самаре, 1919-1923 гг.//Московский историк Михаил Николаевич Тихомиров. М., 2012. С. 277-286.

- Шмидт С.О. Издание и изучение наследия М.Н. Тихомирова. Тихомировские традиции//Сибирское собрание М.Н. Тихомирова и проблемы археографии. Сб. науч. трудов. Новосибирск: ГПНТБ СО РАН, 1981. С. 5-21.