Эффективность использования айрширизированного красного степного скота с учетом генетических и паратипических факторов для увеличения производства молока в условиях племенного хозяйства

Автор: Засемчук Инна Владимировна, Овчинников Дмитрий Дмитриевич

Журнал: Молочнохозяйственный вестник @vestnik-molochnoe

Рубрика: Сельскохозяйственные и ветеринарные науки

Статья в выпуске: 4 (40), 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается эффективность использования генофонда айрширской породы для улучшения красного степного скота. Приведены результаты и сделаны соответствующие выводы по дальнейшему использованию скрещивания красного степного скота семенем айрширской породы на качественные показатели молочной продуктивности в условиях племенного хозяйства. Определена зависимость молочной продуктивности и живой массы коров-первотелок в разные возрастные периоды.

Генофонд, красная степная порода, айрширская порода, молочная продуктивность, генотип, экспериментальная группа

Короткий адрес: https://sciup.org/149126890

IDR: 149126890 | УДК: 636.08.003

Текст научной статьи Эффективность использования айрширизированного красного степного скота с учетом генетических и паратипических факторов для увеличения производства молока в условиях племенного хозяйства

Важным условием эффективной селекционно-племенной работы молочного скота и смешанных пород является длительное использование маточного стада, так как максимальная продуктивность у коров проявляется на 4-5 лактациях. Затраты на выращивание ремонтных телок, телок, а затем и коров окупаются через 3-4 лактации [1].

Высокий уровень выбраковки молодых коров снижает интенсивность восстановления молочного стада и увеличивает затраты на производство молока. Следовательно, чтобы повысить эффективность племенной работы со стадами крупного рогатого скота, необходимы новые разработки и усовершенствования существующих подходов для оценки стад животных на предмет их индивидуальных характеристик размножения и, прежде всего, для увеличения их продуктивного долголетия [2, 3].

Целью исследования является изучение продуктивных особенностей коров разных генотипов и разработка рекомендаций по развитию молочного скотоводства в АО имени Ленина Цимлянского района Ростовской области.

В соответствии с этой целью были поставлены и решены следующие основные задачи:

‒ изучить теоретические основы организационно-практического обоснования развития молочного скотоводства;

‒ провести анализ эффективности используемых пород молочного направления на примере АО имени Ленина.

Объектом исследования служат коровы красной степной и айрширской пород и их помеси.

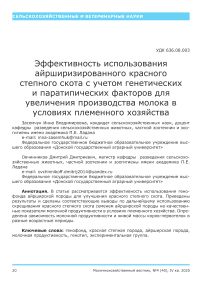

Исследования проводились на основе предприятия АО имени Ленина Цимлянского района Ростовской области и кафедре разведения сельскохозяйственных животных, частной зоотехнии и зоогигиены имени академика П.Е. Ладана по схеме, представленной на рисунке.

Контрольная группа включала чистопородных животных красной степной породы, экспериментальная группа включала помесей ½ красно-степная + ½ айр-ширская.

В соответствии с целью работы и поставленными задачами были сформированы две группы животных. В I группу вошли красные степные животные, осемененные искусственным способом семенем айрширской породы, во II-ю ‒ чистопородные животные красной степной породы.

Основным фоном, на котором изучалась динамика роста и развития телок опытных групп, молочная продуктивность взрослых животных и другие показатели, были одинаковые условия кормления и содержания, что способствовало более полному проявлению генетических возможностей животных [4, 5].

В процессе исследования использовались общепринятые методы и приемы.

Динамика живой массы телок изучалась по периодам роста, взвешиванию животных при рождении в 6, 9, 12, 15 и 18 месяцев.

Конституциональные особенности были изучены путем взятия промеров и вычисления индексов телосложения.

Учет молочной продуктивности велся по данным месячного контроля доения за 305 дней лактации.

Характер лактационных кривых и коэффициента постоянства лактации изучали методом построения графиков и расчета по формуле В.Б. Веселовского:

КПЛ=a/bn, где a ‒ фактический удой за лактацию; b – высший суточный удой; n – число дней лактации.

Рис. 1. Схема исследования

Жирность молока определяли лабораторным методом, кислотность молока

определяли титрометрическим методом, плотность – ареометром.

Коэффициент молочности определяли путем деления удоя коров за лактацию

на живую массу.

Взаимосвязь (коэффициент корреляции) между живой массой и надоем моло-

X X

r =

X X Z Y

n

ка коров определяли по формуле

C y

v 2 ( X

X x2 -^^~ где Cх= n

Здесь X и Y – значения дат первого и второго признаков; Cx и Cy – дисперсии каждого признака; n – число наблюдений в выборке.

В АО имени Ленина привязный способ содержания коров с летними базами. В стойловый период поголовье находится в помещении, в летнее время животных содержат на летних площадках, доение проходит на летней доильной установке. В зимний период взрослое поголовье крупного рогатого скота размещается в типо-

вом коровнике с использованием выгульно-кормовых дворов.

Технологические процессы (кормление, поение, навозоудаление, доение) механизированы. Размножение стада с полным циклом и полным оборотом. Ремонт основного стада осуществляется за счет собственного молодняка.

Для кормления животных на ферме используются такие корма, как пшеница, ячмень, кукуруза, зеленый корм, сено и т. д. Большое внимание уделяется заготовке силоса, сенажа и концентрированных кормов.

Обеспечивая животных концентрированными кормами, можно сказать, что они обеспечены в достаточных количествах.

На ферме большое значение придается полноценному кормлению молодняка, потому что, в зависимости от того, как выращивается молодняк, будет зависеть будущая продуктивность взрослых животных, их здоровье и репродуктивные качества. При кормлении телят в домашнем хозяйстве используют сочные корма и в достаточных количествах [6, 7, 8, 9, 10, 11].

При проведении исследований экспериментальные животные на протяжении всего периода находились в одинаковых условиях кормления и содержания.

При изучении возрастной динамики живой массы телок красной степной породы разных генотипов было установлено, что при одинаковых условиях кормления и содержания существовали различия в пользу животных I группы (табл. 1) .

В возрасте 6 месяцев преимущество в живой массе животных I группы составляло 2,1 кг или 1,38 %. Абсолютный прирост живой массы телок I группы с рождения до 18 месяцев составил 382 кг, что на 11,6 кг больше, чем у животных II группы.

Таблица 1 ‒ Динамика живой массы телок опытных групп (М±m)

|

Возраст, мес. |

Группа |

|

|

I |

II |

|

|

n |

20 |

20 |

|

При рождении |

28,9±1,8 |

30,8±1,9 |

|

6 |

152,3±10,5 |

150,2±8,1 |

|

9 |

230,5±5,2 |

225,8±8,2 |

|

12 |

300,6±7,1 |

290,3±7,3 |

|

15 |

360,4±11 |

352,9±9,8 |

|

18 |

410,9±8,8 |

401,2±4,4 |

|

Абсолютный прирост (0-18), кг |

382 |

370,4 |

|

Среднесуточный прирост (0-18), кг |

707,4 |

685,9 |

В течение периода роста от рождения до 18 месяцев среднесуточное увеличение живой массы телок варьировало от 685,9 (группа II) до 707,4 г (группа I).

Наибольший прирост наблюдался у животных в возрасте от 6 до 9 месяцев.

Таким образом, в живой массе до 12-месячного возраста различия между телками разных генотипов не были значительными, но животные первой группы превосходили сверстниц другой группы.

В последние годы в зарубежной практике и в нашей стране линейная оценка экстерьера животных получила широкое распространение. Это позволяет определить степень влияния производителя на наиболее важные внешние характеристики коров, которые обеспечивают признаки молочного типа при сохранении высокой молочной продуктивности и интенсивности использования животных в стаде [12].

Основная цель оценки животных по внешнему виду ‒ изучение взаимосвязи между внешними формами животного и его продуктивностью. Изучение конституциональных особенностей животных позволяет, прежде всего, иметь представление о выраженности характеристик породы, характеризовать тип продуктивности животных.

Для подтверждения различий в телосложении коров изученных генотипов были рассчитаны показатели, то есть процентное соотношение анатомически связанных измерений, которые характеризуют пропорции тела (табл. 2) .

Таблица 2 ‒ Индексы телосложения коров

|

Индексы |

Группа |

|

|

I |

II |

|

|

Высоконогости |

48,3 |

48,8 |

|

Растянутости |

113,4 |

120,4 |

|

Тазо-грудной |

83,7 |

83,8 |

|

Грудной |

63,4 |

64,6 |

|

Сбитости |

129,8 |

122,4 |

|

Перерослости |

104,8 |

107,5 |

|

Костистости |

16,2 |

16,0 |

Животные характеризовались хорошим экстерьером, характерным для продуктивности молочного скота, крепкими костями. Коровы II группы имели превосходство по индексу растянутости на 7%, грудному и перерослости на 1,2 и 2,7% соответственно. Индекс сбитости выше у первотелок I группы на 7,4%.

С развитием промышленного производства, используя новейшие достижения науки, начался новый этап совершенствования молочного скота. По словам ученых и практиков, выбор породы выходит на первый план.

Генетические пределы уровня молочной продуктивности зависят, прежде всего, от племенной работы. Благоприятные условия окружающей среды могут полностью раскрыть генетический потенциал производства молока животными, их физиологический предел. Это зависит от влияния внешней среды, чтобы производство молока полностью было реализовано. В таких условиях можно более точно оценить генетические возможности животных, их племенную ценность [12, 13, 18, 20].

При изучении молочной продуктивности коров разных генотипов в течение 305 дней первой лактации (табл. 3) было установлено, что экспериментальная популяция имеет относительно высокий потенциал, превышающие стандарты чистокровной айрширской породы [14, 15, 16].

Таблица 3 ‒ Молочная продуктивность коров разных генотипов за первую лактацию (M±m)

|

Показатель |

Группа |

|

|

I |

II |

|

|

n |

20 |

20 |

|

Продолжительность лактации, дн |

327,1±13 |

320,7±14,2 |

|

Удой за 305 дней, кг |

4584±181,4 |

4452±141,2 |

|

Удой в расчете на базисную жирность, кг |

5272±208,6 |

4963±157,4 |

|

Содержание жира, % |

3,91±0,09 |

3,79±0,06 |

|

Содержание белка, % |

3,54±0,01 |

3,38±0,02 |

|

Получено за лактацию, кг: жира |

179,2±7,1 |

168,7±5,4 |

|

белка |

160,4±6,3 |

150,5±4,8 |

|

Показатель |

Группа |

|

|

I |

II |

|

|

n |

20 |

20 |

|

Живая масса, кг |

506±20 |

494±8 |

|

Коэффициент молочности: |

||

|

- по натуральному молоку |

904,3 |

901,0 |

|

- по молоку базисной жирности |

1041,9 |

1004,7 |

|

Коэффициент постоянства лактации |

70,1 |

64,9 |

В группах выход молока варьировал от 4452 до 4584 кг в пользу помесей I группы, содержание молочного жира ‒ от 3,79 до 3,91%, содержание белка ‒ от 3,38 до 3,5. Наибольшее количество молока было получено от коров I группы, от животных другой группы было получено на 132 кг меньше или на 2,9%. Молоко коров I группы отличалось более высоким содержанием жира, разница со сверстницами составила 0,12%.

По содержанию белка в молоке разница между первой и второй группами незначительна и составляет от 3,38 до 3,5%.

Молочный жир и белок получают, соответственно, в период лактации опытного стада.

В ходе исследования значения молочного соотношения для всех групп первотелок были относительно высокими: для натурального молока ‒ от 901‒904,3 кг. Значение соотношения в определенной степени позволяет классифицировать животных по типу продуктивности. Исходя из полученных данных, первотелок всех групп можно отнести к молочному типу.

КПЛ телок двух групп имели незначительные различия. Наивысший уровень КПЛ имели первотелки I группы (70,1%), наименьший ‒ II группы (64,9%).

Помесные коровы по показателям молочной продуктивности второй лактации (табл. 4) превосходили своих чистопородных сверстниц.

Таблица 4 ‒ Молочная продуктивность коров разных генотипов за вторую лактацию (M±m)

|

Показатель |

Группа |

|

|

I |

II |

|

|

n |

20 |

20 |

|

Продолжительность лактации, дн. |

307,0±8,3 |

302,0±6,6 |

|

Удой за 305 дней, кг |

5667±124,4 |

5349±137,7 |

|

Удой в расчете на базисную жирность, кг |

6003,9±114,5 |

5536,9±123,9 |

|

Содержание жира, % |

3,92±0,06 |

3,83±0,08 |

|

Содержание белка, % |

3,62±0,007 |

3,47±0,01 |

|

Получено за лактацию, кг: жира |

222,1±3,8 |

204,9±4,7 |

|

белка |

205,1±5,8 |

185,6±3,9 |

|

Живая масса, кг |

614±19,6 |

581±10,3 |

|

Коэффициент молочности: |

||

|

- по натуральному молоку |

922,9 |

920,6 |

|

- по молоку базисной жирности |

977,6 |

952,9 |

|

Коэффициент постоянства лактации |

54,7 |

56,9 |

Продолжительность второй лактации коров сократилась по сравнению с первой лактацией в I группе на 20,1; во II ‒ на 18,7 дней.

Сравнение данных удоя молока второй лактации показывает, что максимальные значения надоя отмечены в 1 группе ‒ 5667 кг, что на 318 кг больше, чем во 2 группе. По содержанию жира и белка различия между группами составили 0,09 и 0,15%. В первой группе было получено жира за лактацию на 17,1 кг больше, чем во 2 группе. Аналогичные данные были по количеству белка – 205,1 и 185,6 кг соответственно. Коэффициент молочности по натуральному молоку в 1 группе немного выше (на 2,3) и по молоку в пересчете на базисную жирность (на 24,7). Коэффициент постоянства лактации у коров 2 группы был несколько выше и составил 56,9.

Таким образом, при оценке молочной продуктивности установлено, что помесные первотелки и коровы по удою молока превышали показатели чистопородных сверстниц. По содержанию жира в молоке преимущество наблюдалось также у первотелок красная степная + айрширская породы (I группа).

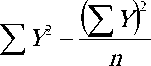

Молочная продуктивность животных увеличилась на 23,6 и 20,1% соответственно.

■ Молочная продуктивность коров за вторую лактацию

■ Молочная продуьтивность коров за первую лактацию

Рис. 2. Динамика молочной продуктивности, кг

Таким образом, было установлено, что на уровень удоя первотелок и коров оказывает влияние генотип, так как животные генотипа 1/2 красная степная + 1/2 айрширская порода (I гр.) имели удой на 2,88 % выше, чем их сверстницы из II группы.

Генотип первотелок и коров гораздо большее влияние оказал на количество молока и жира. За первую лактацию содержание жира в молоке самым высоким отмечено у коров 1/2 красная степная + 1/2 айрширская порода (I гр.). Следовательно, наследуемость признака жирномолочности в большей степени проявляется у помесных животных.

В проведенных исследованиях рассчитывался коэффициент корреляции между удоем молока коров-первотелок и их живой массой в разные возрастные периоды (табл. 5) .

Таблица 5 ‒ Взаимосвязь удоя и живой массы коров-первотелок в разные возрастные периоды

|

Группа |

Коэффициент корреляции (r) |

||||

|

удой х живая масса при рождении |

удой х живая масса в 6 мес. |

удой х живая масса 9 мес. |

удой х живая масса 12 мес. |

удой х живая масса 18 мес. |

|

|

I |

0,17 |

0,181 |

0,201 |

0,09 |

0,169 |

|

II |

0,12 |

0,184 |

0,11 |

0,064 |

0,172 |

Следует отметить, что степень корреляции между живой массой и надоем молока коров зависит в первую очередь от условий кормления. С увеличением живой массы коров при улучшенном кормлении надои возрастают быстрее, чем при недостаточном кормлении, где эта зависимость становится меньше или может полностью отсутствовать.

Было установлено, что в обеих группах коэффициент корреляции был положительным от 0,064 до 0,201. Наибольший коэффициент корреляции наблюдался у телок I группы. Он варьировался в возрастных периодах от 0,09 до 0,201, что указывает на то, что, когда животным I группы создают оптимальные условия для роста и развития, их молочная продуктивность может быть увеличена.

В связи с этим племенная работа на ферме должна вестись как по удоям, так и по живой массе, что позволит создать высокопродуктивное стадо с высокой массой коров, адаптированное к промышленной технологии производства молока.

Список литературы Эффективность использования айрширизированного красного степного скота с учетом генетических и паратипических факторов для увеличения производства молока в условиях племенного хозяйства

- Абрамова, Н. И. Современное состояние айрширской породы в России / Н. И. Абрамова, Л. Н. Богорадова // Зоотехния. ‒ 2008. ‒ № 12. ‒ С. 2‒3.

- Бакай, А. В. Изменчивость молочной продуктивности у коров разных генотипов / А. В. Бакай, А. М. Мухтаров, Г. В. Мкртчян // Зоотехния. ‒ 2013. ‒ № 12. ‒ С. 6‒8.

- Бакай, Ф. Р. Влияние генотипа коров на количественные и качественные показатели молока. Образование, наука, практика: инновационный аспект: материалы междунар. науч.-практ. конф / Ф. Р. Бакай, А. М. Мухтаров, О. М. Мухтарова // Пенза: Изд-во РИО ПГСХА. ‒ 2011. ‒ Т. 2. ‒ С. 84–85.

- Жеребилов, Н. А. Зависимость продуктивных качеств скота от генотипа / Н. А. Жеребилов, Л. Кибкало, Н. Анненкова // Молочное и мясное скотоводство. ‒ 2005. ‒ С. 20‒23.

- Овчинников, Д. Д. Влияние генотипических и паратипических факторов на продуктивность коров различных пород / Д. Д. Овчинников // Научные основы повышения эффективности сельскохозяйственного производства: материалы ІІІ Международной научно-практической конференции, 2019. ‒ С. 119‒121.

- Овчинников, Д. Д. Сравнительная характеристика молочной продуктивности коров разных генотипов в АО им. Ленина / Д. Д. Овчинников // Научные основы повышения эффективности сельскохозяйственного производства: материалы ІІІ Международной научно-практической конференции, 2019. ‒ С. 121‒124.

- Зеленков, П. И., Эффективные методы совершенствования продуктивных качеств красного степного скота / П. И. Зеленков, Р. Б. Худайбергенов, А. А. Зеленкова // Актуальность проблемы развития зооинженерной науки: матер. междунар. науч-практ. конф. ‒ п. Персиановский, 2009. – С. 62‒66.

- Глухих, В. Л. О влиянии генотипа коров на молочную продуктивность, со став и свойство молока / В. Л. Глухих // Аграрный вестник Урала. – 2006. ‒ № 5. – С. 30‒31.

- Козырев, С. Г. Устойчивость организма и молочная продуктивность коров разного генотипа / С. Г. Козырев, Т. К. Тезиев, Б. З. Цалиев // Горский гос. аграр. ун-т. ‒ Владикавказ: Изд-во Горского ГАУ, 2003. – 63 с.

- Лебедько, Е. Я. Факторы повышения продуктивного использования мо- лочных коров: учебное пособие / Е. Я. Лебедько // Брянск: Изд-во Брянской ГСХА, 2013. ‒ 75 с.

- Негреева, А.Н. Воспроизводительные качества коров разных генотипов / А.Н. Негреева, И.А. Скоркина, А.А. Хлупов // Вестник Мичуринского государствен- ного аграрного университета. Научнопроизводственный журнал. ‒ 2001. ‒ Т. 1. ‒ № 3 «Юбилейный». К 70-летию МГАУ. – С. 160-168.

- Овчинников, Д. Д. Экстерьер как один из факторов молочной продуктивности коров разных генотипов / Вестник Донского государственного аграрного университета (пос. Персиановский). ‒ 2019. ‒ № 4-1 (34). ‒ С. 13‒16.

- Биологические и генетические закономерности индивидуального роста и развития животных: учеб. пособ. / В.Г. Кахикало [и др.]. ‒ СПб.: Лань, 2016. ‒ 132 с.

- Тулинова, О. В. Использование айрширских производителей разного происхождения / О. В. Тулинова, А. В. Петрова, Г. П. Соловей // Молочное и мясное скотоводство. ‒ 2015. ‒ № 5. ‒ С. 30‒34.

- Улинбашев, М. Особенности красного степного скота разных производственных типов / М. Улинбашев, В. Корякин // Молочное и мясное скотоводство. ‒ 2006. ‒ №3. – С. 22‒24.

- Тулинова, О. В. Вклад айрширской породы в молочное скотоводство России / О. В. Тулинова // Молочное и мясное скотоводство. ‒ 2018. ‒ № 3. ‒ С. 10‒13.

- Система ведения молочного скотоводства по типам хозяйств и половозрастным группам / В. Н. Приступа, С. В. Шаталов, Ю. Ф. Титирко и др. //Система ведения животноводства Ростовской области на период 2013‒2020 гг. – Ростов н/Д, 2013. – 319 с.

- Продуктивность крупного рогатого скота молочных пород в Ростовской области / А. И. Клименко, В. Н. Приступа, С. В. Шаталов, А. А. Григорьева // Ветеринарная патология. – 2015. ‒ № 4 (54). – С. 43‒47.

- Шуклина, А. Ю. Пути совершенствования племенной работы с айрширским скотом в условиях Северо-Западного региона России / А. Ю. Шуклина // Современные проблемы науки и образования. ‒ 2012. ‒ № 1. ‒ 270 с.

- Хромова, Л. Г. Продуктивные и биологические особенности коров молочных пород в условиях интенсивной технологии // Л.Г. Хромова, А.В. Востроилов. ‒ Воронеж: Воронежский ГАУ, 2018. ‒ 153 с.