Эффективные технологии возделывания козлятника восточного в условиях европейского севера России

Автор: Коновалова Н.Ю., Коновалова С.С.

Журнал: Молочнохозяйственный вестник @vestnik-molochnoe

Рубрика: Сельскохозяйственные и ветеринарные науки

Статья в выпуске: 1 (57), 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье обобщены результаты научных исследований Северо-Западного научно-исследовательского института молочного и лугопастбищного хозяйства имени А.С. Емельянова по разработке технологий возделывания козлятника восточного (Galega orientalis L.) в одновидовых и смешанных посевах за 1991-2016 гг. Проведённые исследования позволили установить, что выращивание козлятника в условиях Европейского Севера России является эффективным способом улучшения ведения системы кормопроизводства. Беспокровные посевы козлятника и козлятника в смеси со злаковыми травами за 9 лет использования обеспечили получение до 386 ц/га зелёной массы, до 7,9 т/га сухого вещества. При посеве козлятника с клевером луговым продуктивность травосмесей получена на уровне 6,7-7,1 т/га сухого вещества, что соответствует одновидовым посевам козлятника. Достоверная прибавка 0,9-1,0 т/га сухого вещества получена у травосмесей козлятника с клевером луговым и овсяницей луговой. Козлятник восточный в смеси с овсяницей луговой можно успешно использовать для полосного подсева при улучшении пастбищ. Урожайность улучшенного пастбища по выходу сухого вещества составила 6,5 т/га. При создании пастбищных травостоев хорошие результаты 3,5 т/га сухого вещества с содержанием 15,6 % сырого протеина в 1 кг сухого вещества обеспечивает посев козлятника в смеси с овсяницей луговой, тимофеевкой луговой и клевером луговым.

Козлятник восточный, клевер, злаковые травы, продуктивность, питательность, пастбища, укосные травосмеси

Короткий адрес: https://sciup.org/149148733

IDR: 149148733 | УДК: 633.2/3 | DOI: 10.52231/2225-4269_2025_1_133

Текст научной статьи Эффективные технологии возделывания козлятника восточного в условиях европейского севера России

Повышение устойчивости ведения отрасли кормопроизводства возможно за счёт расширения видового разнообразия выращиваемых кормовых культур [1, 2, 3].

В условиях Европейского Севера России решающее значение в создании кормовой базы отводится многолетним травам в одновидовых и смешанных посевах. Ряд авторов указывает на то, что смешанные посевы эффективнее одновидовых посевов: быстрее реагируют на действие факторов внешней среды; эффективнее используют посевные площади и запасы питательных веществ; обеспечивают получение полноценных кормов по химическому составу и др. [4–7].

В звене сырьевого конвейера для расширения посевов бобовых трав целесообразно кроме различных сортов клевера использовать такие культуры, как люцерна, козлятник, лядвенец. [8, 9]. При их использовании повышается продуктивность пашни, возрастает устойчивость кормопроизводства, снижаются затраты на единицу продукции [10, 11].

Многолетняя бобовая культура козлятник восточный (Galega orientalis L.) произрастает длительное время на одном месте, быстро отрастает после перезимовки и интенсивно наращивает вегетативную массу, имеет повышенную питательную ценность. Козлятник восточный характеризуются низким содержанием сахара, поэтому его относят к числу трудносилосуемых растений. Наиболее эффективным способом улучшения силосуемости этой культуры является посев его в смеси с растениями, имеющими повышенный уровень содержания сахара. Он позволяет формировать раннеспелые и среднеспелые травостои в зависимости от состава агрофитоценоза, отличается длительностью использования. К условиям произрастания более требователен, чем клевер луговой и это необходимо учитывать при его посеве. Повысить продуктивность козлятника можно за счёт использования современных сортов, адаптированных к условиям произрастания [12–15].

Одним из важных направлений развития лугового кормопроизводства является создание и улучшение культурных пастбищ на основе разнопоспевающих травостоев. При перезалужении выродившихся травостоев с целью экономии азотных удобрений предпочтение отдают бобово-злаковым смесям. В травосмеси пастбищного использования включают травы, обладающие высокой питательностью, хорошей поедаемостью, переваримостью, формируют травостои высокой плот- ности, имеют хорошую отавность, выносят многократное стравливание [16, 17]. К таким культурам относится козлятник восточный, позволяющий при посеве в смеси со злаковыми травами получать высокопитательный пастбищный корм [18, 19].

Цель исследований – изучить продуктивность и питательную ценность одновидовых и бинарных посевов козлятника восточного при возделывании на кормовые цели в условиях Европейского Севера России. Для этого решалась следующая задача – обобщить результаты исследований Северо-Западного научно-исследовательского института молочного и лугопастбищного хозяйства имени А.С. Емельянова (СЗНИИМЛПХ) по разработке технологий выращивания козлятника восточного в одновидовых и бинарных посевах в условиях Европейского Севера России.

Научная новизна заключается в том, что впервые на дерново-подзолистых почвах было изучено влияние эффективных агротехнических приёмов на формирование высокопродуктивных агрофитоценозов козлятника восточного для укосного и пастбищного использования.

Объект исследований – козлятник восточный . Предмет исследований – технологии возделывания агрофитоценозов, разработанные в СЗНИИМЛПХ.

Материалы и методика исследований

В основе исследований использовался метод анализа и обобщения результатов научных исследований, полученных при проведении полевых опытов по вопросам разработки технологий возделывания козлятника восточного, проводимых в СЗНИИМЛПХ с 1991 по 2016 год на опытном поле, расположенном у д. Дитятьево Вологодского района.

Полевые опыты выполнялись в соответствии с методическими указаниями ВНИИ кормов им. Вильямса [20, 21]. Полученные экспериментальные данные обрабатывались методом дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову [22].

Почва используемого опытного участка осушенная, дерново-подзолистая, среднесуглинистая, средней окультуренности.

В опыте 1 по изучению козлятника в смеси со злаковыми травами (1992–2000 гг.) высевались сорта: козлятник Гале, клевер одноукосный местный Вологодский, клевер раннеспелый Дымковский, овсяница луговая Московская-62, тимофеевка Вологодская местная, кострец Се-веродвинский-38, двукисточник Первенец и ежа сборная Нева. Нормы высева семян были следующие: козлятник в одновидовых посевах – 30, в двойных смесях – 20, в тройных смесях – 15; клевер – 4; овсяница луговая в двойных смесях – 10 и в тройных смесях – 6, кострец безостый – 10 и 6; тимофеевка – 10; двукисточник – 10; ежа сборная – 12 кг/га. Дозы внесения удобрений – Р60К60 кг/га д.в.

В опыте 2 по изучению посева козлятника восточного в смеси с клевером луговым и в смеси с клевером и овсяницей луговой изучались способ посева и нормы высева. В посевы включали козлятник восточный Гале, клевер позднеспелый Седум, клевер раннеспелый Дымковский, овсяницу луговую Московская-62. В качестве покровной культуры высевали ячмень с. Отра с уборкой на зерносенаж (НВ 60% от полной). Доза внесения удобрений под травосмеси составляла ежегодно N20Р60К60 кг/га д.в. В год посева травосмесей под покров дополнительно вносили N40 кг/га д.в.

Опыт 3 по полосному подсеву трав в дернину был заложен в 1996 году на старосеянном пастбище Дитятьево. За контроль был принят исходный травостой (80,7% злаки). После скашивания первого укоса полосами шириной 33 см, расположенных через 40 см, всевались смеси агрегатом АПР-2,6. Использовали сорта: козлятник Гале, клевер луговой Местный Вологодский, клевер белый Белогорский 1, овсяница луговая Московская 62, тимофеевка Вологодская местная. В первые два года пользования 1-й укос скашивали, последующие три стравливали. С 3-го года пользования травостой стравливали четыре раза.

В опыте 4 травосмеси с включением козлятника изучались (2011– 2016 гг.) при создании пастбища травостоев. Высевали такие сорта: козлятник Кривич, лядвенец Солнышко, клевер луговой Кармин, клевер белый Белогорский 1, тимофеевку Вологодская местная, овсяницу луговую Свердловская 37. За сезон проводились 4 цикла стравливания (имитация скашиванием).

Для оценки питательной ценности полученной растительной массы и определения ботанического состава проводился отбор образцов. Химический анализ масс проводился в лаборатории СЗНИИМЛПХ по общепринятым методикам, ботаника оценивалась с использованием весового метода по сухому веществу в процентах.

Метеорологические условия за период проведения исследований были различными, отличались резкими колебаниями температурного режима и поступающих осадков. Так недостаточная влагообеспечен-ность и повышенный температурный режим при проведении опыта 1 были отмечены в 1994, 1995 и 1999 гг., что отразилось на снижении урожайности трав. На сдерживание развития культур в полевых опытах 2 и 3 в год закладки опыта оказали неблагоприятное влияние недостаточная влаго- и теплообеспеченность, в 1999 году – недостаток осадков при повышенном температурном режиме. Климатические условия в год закладки полевого опыта 4 (2011 г.) характеризовались пониженным температурным режимом и избытком поступающих осадков, что отрицательно повлияло на рост и развитие трав в первой половине вегетации, в 2014 году наблюдалась засуха при повышенном температурном режиме.

Результаты исследований

При разработке технологии выращивания козлятника восточного в смеси со злаковыми видами трав было установлено, что при двухукосном скашивании за сезон в среднем за 9 лет использования урожайность зелёной массы составила у козлятника 386 ц/га, у бобово-злаковых травосмесей – 338–375 ц/га. При длительном периоде использования посевы козлятника и смесей сохраняли высокую продуктивность.

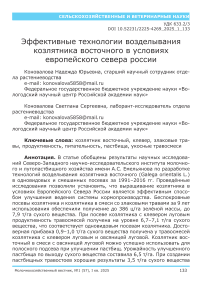

Смешанные посевы по выходу сухого вещества достоверно уступали одновидовым посевам козлятника (НСР05 = 0,2 т/га СВ). Также у травосмесей были получены пониженные показатели по выходу кормовых единиц и протеина с одного гектара (рис. 1).

Рисунок 1 – Продуктивность козлятника восточного и травосмесей при беспокровном посеве (ср. за 1992-2000 гг.)

Из изучаемых травосмесей по продуктивности выделились травосмеси – козлятник восточный + ежа сборная, козлятник восточный + кострец безостый и козлятник восточный + овсяница + кострец (вар. 3, 4, 5) обеспечившие сбор сухого вещества на уровне 7,5-7,6 т/га. Для заготовки силоса данные травосмеси по технологичности превосходят одновидовые посевы козлятника.

Наблюдения за ботаническим составом позволили выявить, что содержание козлятника оставалось высоким как в одновидовых, так и смешанных посевах. К 2000 году в первом укосе доля козлятника в одновидовых посевах составляла 62%; в тройной травосмеси – 36%; в двойных – с ежой 31%, с кострецом – 32%, с тимофеевкой – 11%, с овсяницей всего 1% и двукисточником – 12%. Количество несеянных видов в урожае стало возрастать с 6-го года пользования. Наибольшей устойчивостью в травосмесях с козлятником из злаковых трав отличались кострец безостый и ежа сборная.

Изучалось в условиях полевого опыта влияние посева козлятника в составе травосмесей с клевером луговым (раннеспелым и позднеспелым) и овсяницей луговой при подпокровном и беспокровном способе посева. По результатам исследований было установлено, что в 1-й год жизни преимущество в развитии по высоте и длине корней имели растения козлятника при беспокровном способе посева. Это преимущество сохранилось и в 1-й год пользования травостоями.

При посеве с клеверами (без учёта способа посева) сформирована урожайность на уровне одновидовых посевов козлятника. На урожайность повлиял способ посева и состав агрофитоценоза. Достоверная прибавка к контролю на 0,9–1,0 т/га СВ получена у травосмесей, включающих наряду с клевером раннеспелым овсяницу луговую (вар. 9 и 10). Беспокровные посевы козлятника с клевером (вар. 4–7) по урожайности достоверно превосходили подпокровные посевы на 0,9–1,4 т/га или на 12–18% (табл. 1).

Таблица 1 – Урожайность козлятника и травосмесей за два укоса в среднем за 1997–2000 гг., т/га СВ

|

№ вар. |

Состав травосмеси и норма высева в кг/га |

Способ посева |

Травосмеси (НСР 05 – 0,8) |

|||

|

б/п |

п/п |

± б/п к п/п |

урожай |

± к контролю |

||

|

1. |

Козлятник, 30 (контроль) |

7,2 |

6,4 |

+0,8 |

6,8 |

|

|

2. |

Козлятник + клевер раннеспелый, 30+8 |

7,2 |

6,7 |

+0,5 |

7,0 |

+0,2 |

|

3. |

Козлятник + клевер раннеспелый, 20+8 |

7,5 |

6,7 |

+0,8 |

7,1 |

+0,3 |

|

4. |

Козлятник + клевер раннеспелый, 20+4 |

7,3 |

6,4 |

+0,9 |

6,9 |

+0,1 |

|

5. |

Козлятник + клевер раннеспелый, 15+8 |

7,5 |

6,5 |

+1,0 |

7,1 |

+0,3 |

|

6. |

Козлятник+клеверпозднеспелый, 20+10 |

7,6 |

6,3 |

+1,4 |

7,0 |

+0,2 |

|

7. |

Козлятник+клеверпозднеспелый, 20+6 |

7,2 |

6,3 |

+0,9 |

6,7 |

-0,1 |

|

8. |

Козлятник+клеверпозднеспелый, 20+3 |

7,1 |

6,3 |

+0,8 |

6,7 |

-0,1 |

|

9. |

Козлятник + клевер раннеспелый + овсяница луговая, 20+8+4 |

8,2 |

7,4 |

+0,8 |

7,8 |

+1,0 |

|

10. |

Козлятник + клевер раннеспелый + овсяница луговая, 20+4+4 |

8,1 |

7,3 |

+0,8 |

7,7 |

+0,9 |

|

НСР05 по способам посева |

0,8 |

Наибольшая разница между подпокровным и беспокровным способом посева была отмечена в 1-й год пользования. По козлятнику она составляла 35%, по травосмесям – 13–25%. Смешанные посевы при подпокровном посеве существенно превосходили аналогичные посевы козлятника. На 2-й год пользования козлятник при подпокровном способе посева также уступал беспокровному посеву. У травосмесей существенных различий в зависимости от способа посева не было выявлено. Бобово-злаковые травосмеси подпокровного посева сохранили преимущество над аналогичными посевами козлятника. Только на 3-й год пользования козлятник подпокровного способа посева сравнялся по урожайности с беспокровным.

С учётом урожайности покровной культуры ячменя на зерносенаж (9,7 т/га СВ) продуктивность 1 га пашни, занятой травами, повысилась в 1,2-1,5 раза по сравнению с пашней, занятой беспокровными посевами трав.

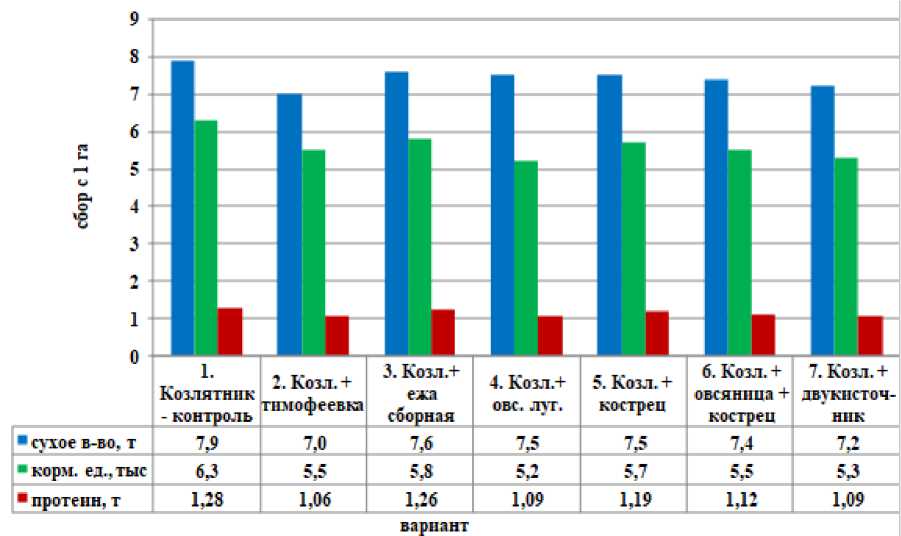

Ботанический состав изучаемых травосмесей характеризовался высоким содержанием сеянных видов трав. Увеличение содержания козлятника в травосмесях отмечено с 3-го года пользования, и на четвёртый год пользования его количество при беспокровном посеве по большинству вариантов возросло до 49,0–62,5% и при подпокровном посеве до 41,2-60,2% (рис. 2).

Рисунок 2 – Содержание козлятника восточного в зависимости от способа посева и года пользования

В одновидовых посевах доля козлятника в урожае снизилось на 4-й г.п. при беспокровном посеве до 64,2% и подпокровном до 72,7%.

В растительной массе второго укоса все годы наблюдений на 70– 92% преобладали бобовые виды.

Следует отметить, что подпокровные посевы трав в первые два года пользования имели повышенную засорённость в 1,2–1,4 раза в сравнении с беспокровными посевами.

Исследования химического состава кормового сырья позволили выявить снижение содержания протеина в травосмесях до 130–160 г в 1 кг сухого вещества (СВ) по сравнению с козлятником (171 г).

Значительное место в исследованиях СЗНИИМЛПХ отводится вопросам создания, улучшения и использования культурных пастбищ. В условиях полевых опытов была изучена возможность использования козлятника восточного при формировании пастбищных травостоев.

И.В. Серебровой была разработана интенсивная технология поверхностного улучшения старосеянных пастбищ с введением в травостои козлятника восточного. Дозы удобрений под исходный травостой (контроль) составляли N120Р60К90 кг/га д.в., под улучшаемые травосмеси Р60К90 кг/га д.в. Было установлено, что условия увлажнения при поверхностном улучшении значительно влияли на количество всеваемых видов трав в урожае. В первый год пользования содержание клевера белого из-за засухи было на уровне 0,8–1,1%, клевера лугового 15,9%. Содержание козлятника в среднем за три года (вар. 5) составило 12,3%.

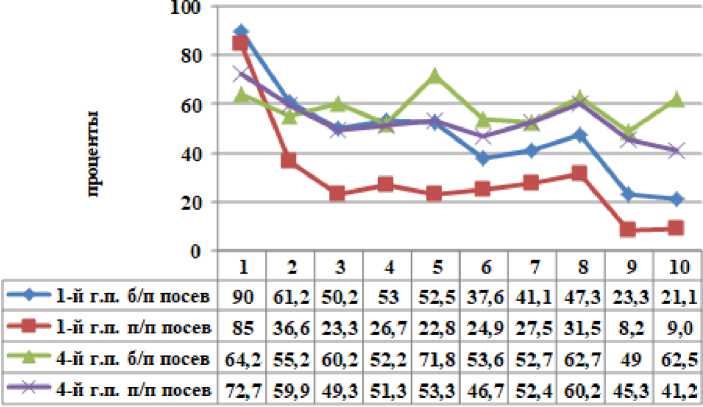

Сбор сухого вещества поверхностно улучшенных старосеянных пастбищ был получен на уровне 6,0–6,5 т/га (рис. 3).

Вариант

Рисунок 3 – Влияние полосного подсева трав на продуктивность пастбищных травостоев (ср. 1997–1999 гг.)

На уровне контроля обеспечили урожай варианты 2,4 и 5, уступал вар. 3 (НСР05 = 1,1 т/га СВ). По содержанию переваримого протеина преимущество имел контрольный вариант с внесением азотных удобрений 194,3 г на к. ед., травосмеси от 145,6 до 158,4 г на 1 к. ед. Распределение урожая по циклам стравливания было неравномерным с преимуществом первого (37,0-67,9%). Более равномерное поступление пастбищной травы по циклам стравливания получено у травосмеси с подсевом козлятника и овсяницы, самые резкие различия были выявлены у контроля.

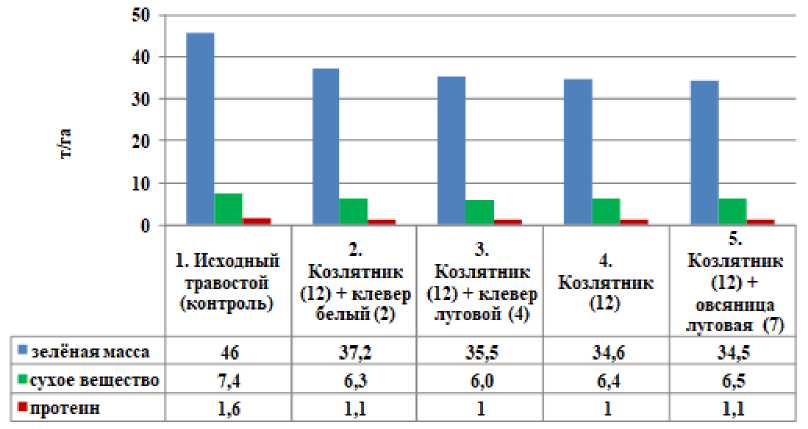

С 2011 козлятник восточный изучался при создании бобово-злаковых пастбищных травостоев. Дозы удобрений составляли под злаковый травостой N60+60P60K90, под бобово-злаковый P60K90 кг/га д.в. За четыре года пользования бобово-злаковые пастбищные травостои с козлятником восточным обеспечили получение 17,7–19,2 т/га зелёной массы, злаковые с внесением удобрений 30,9 т/га, злаковые без удобрений всего 5,3 т/га. По годам пользования наблюдалась тенденция повышенного выхода сухого вещества у злаковой травосмеси с внесением удобрений. В 2015 году пастбищная травосмесь с козлятником (вар. 5) превысила по урожайности контроль (вар. 1) на 1,6 т/га, или на 55% (рис. 4).

Рисунок 4 – Продуктивность пастбищных травосмесей по годам пользования и в среднем за 4 года

В среднем за 4 года пользования достоверная прибавка к контролю получена у злаковой травосмеси (+2,3 т/га сухого вещества при НСР05 = 1,9 т/га) на фоне внесения минеральных удобрений (вар. 3). Пастбищные травостои с включением козлятника обеспечили за 4 цикла стравливания (имитация скашиванием) выход сухого вещества 3,4– 3,5 т/га СВ на уровне контрольного варианта. Самая низкая продуктив- ность 1,3 т/га СВ получена у злаковой травосмеси без использования удобрений. По сбору протеина 0,8 т/га выделилась злаковая травосмесь с внесением удобрений (вар. 3). У бобово-злаковых травосмесей этот показатель получен на уровне 0,4–0,6 т/га.

Включение в пастбищные травосмеси козлятника восточного не обеспечить равномерное поступление пастбищного корма. Выход зелёной массы по вар. 4 составил в первом цикле 44,7%, во втором – 26,5%, в третьем – 20,5% и четвёртом – 8,3% от общей урожайности, что в основном соответствует контрольному варианту.

Содержание протеина в 1 кг корма составляло в среднем за сезон 10,3–15,6%, концентрация обменной энергии 9,8–10,1 МДж в 1 кг СВ (табл. 2).

Таблица 2 – Питательная ценность пастбищных травосмесей в среднем за 2012– 2015 гг.

|

№ п/п |

Наименование травосмеси, норма высева в кг на 1 га |

Содержание в 1 кг СВ обменная сырой энергия, протеин, % МДж |

|

|

1. |

Овс. луговая + тимофеевка луговая + клевер белый + клевер луговой (12+8+4+6) - контроль |

13,6 |

10,0 |

|

2. |

Овс. луговая + тимофеевка луговая (12+8), без удобрений |

10,3 |

9,8 |

|

3. |

Овс. луговая + тимофеевка луговая (12+8) |

14,8 |

9,8 |

|

4. |

Овс. луговая + тимофеевка луговая + клевер луговой + козлятник восточный (12+8+6+10) |

15,6 |

10,1 |

|

5. |

Овс. луговая + тимофеевка луговая + козлятник восточный (12+8+15) |

14,6 |

10,1 |

Изучаемые бобово-злаковые пастбищные фитоценозы с включением козлятника восточного (вар. 4 и 5) обеспечили получение корма с показателями, соответствующими зоотехническим требованиям с концентрацией обменной энергии 10,1 МДж/кг СВ, с содержанием 14,6– 15,6% сырого протеина.

Выводы

В результате проведённых исследований установлена высокая эффективность разработанных в СЗНИИМЛПХ технологий возделывания козлятника в одновидовых и смешанных посевах в условиях Европейского Севера России. При формировании травостоев козлятника и козлятника в смеси со злаковыми травами при двухукосном использовании за 9 лет использования получена высокая урожайность до 386 ц/га зелёной массы и до 7,9 т/га сухого вещества. Одновидовые посевы козлятника превосходили по выходу сухого вещества травосмеси (НСР05 = 0,2 т/га СВ) и содержанию протеина в 1 кг СВ. Из травосмесей выделяются вар. 3, 4 и 5, включающие ежу, овсяницу луговую, кострец. Использование способа посева козлятника в смеси с клевером луговым разных сроков созревания обеспечило получение 6,7–7,1 т/га СВ, что соответствует его одновидовым посевам. Достоверную прибавку к контролю 0,9–1,0 т/га СВ обеспечили травосмеси, включающие, наряду с козлятником, клевер луговой и овсяницу луговую (вар. 9 и 10). При беспокровном посеве урожайность травосмесей составила 7,1–8,2 т/га СВ, при подпокровном соответственно 6,3–7,4 т/га СВ. За счёт дополнительного урожая покровной культуры ячменя на зерносенаж (урожай 9,7 т/га СВ) эффективность подпокровных посевов повышается. Для сохранения продуктивности старосеянных пастбищных травостоев, повышения их кормовой ценности можно проводить поверхностное улучшение пастбища на основе полосного подсева козлятника восточного и овсяницы луговой. Урожайность получена на уровне контроля 6,5 т/ га с содержанием протеина до 158 г/корм. ед. Эффективность такого способа заключается в экономии азотных удобрений. При создании пастбищных травостоев хорошие результаты получены при совместном посеве козлятника восточного с овсяницей луговой, тимофеевкой луговой и клевером луговым. Такая пастбищная травосмесь обеспечила за 4 укоса выход 3,5 т/га сухого вещества с содержанием в среднем 15,6 % сырого протеина в 1 кг сухого вещества.