Элементные маркеры экспозиции при комбинированном пероральном действии на организм белых крыс линии Вистар химических смесей с преобладанием сурьмы и мышьяка

Автор: Франовский С.Ю., Турбинский В.В., Окс Е.И., Бортникова С.Б.

Журнал: Анализ риска здоровью @journal-fcrisk

Рубрика: Медико-биологические аспекты оценки воздействия факторов риска

Статья в выпуске: 3 (27), 2019 года.

Бесплатный доступ

Настоящее исследование посвящено вопросам оценки перорального подострого поступления в теплокровный организм с питьевой водой неорганических соединений сурьмы и мышьяка, а также оценки изменения их содержания и других элементов в тканях отдельных органов. По результатам элементного анализа тканей органов самцов белых крыс линии Вистар на содержание S, Cl, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Se, Br, Rb, Sr, Mo, As, Hg, Pb, Sb дана характеристика изменений элементного состава тканей печени, почек, сердца, легких, бедренной мышцы, щитовидной железы, цельной крови под влиянием подострого комбинированного перорального действия мышьяка и сурьмы на организм самцов белых крыс линии Вистар. Показано, что после трех недель перорального комбинированного действия мышьяка в дозе 15 мкг/кг и сурьмы в дозе 61 мкг/кг мышьяк обнаруживается во всех изученных внутренних органах опытной и контрольной групп животных (контроль - от 0,010 ± 0,002 мкг/г в тканях щитовидной железы до 0,950 ± 0,155 мкг/г в крови; опыт - от 0,028 ± 0,003 мкг/г в тканях мышцы до 1,56 ± 0,03 мкг/г в крови), а сурьма обнаруживается только в крови (0,005 ± 0,0021 мкг/кг в контроле и 0,021 ± 0,0009 мкг/кг в опыте)...

Сурьма, мышьяк, вода, элементный состав тканей органов белых крыс, маркеры экспозиции, химические смеси, комбинированное исследование, пероральное действие

Короткий адрес: https://sciup.org/142223293

IDR: 142223293 | УДК: 550.47 | DOI: 10.21668/health.risk/2019.3.11

Текст научной статьи Элементные маркеры экспозиции при комбинированном пероральном действии на организм белых крыс линии Вистар химических смесей с преобладанием сурьмы и мышьяка

Аномальное содержание в биосфере химических элементов влияет на регуляцию жизненных процессов организма, приводит к нарушению обменных процессов, активности ферментов, метаболической слаженности обмена, морфогенеза, возникновению дисфункции и эндемических заболеваний. Диапазон концен- траций химических элементов между нижними и верхними порогами их содержания во внешней и внутренней средах характеризует способность организмов регулировать свой химический гомеостаз [1, 2].

Биогеохимический мониторинг дает основу для медико-профилактического обеспечения ряда

Бортникова Светлана Борисовна – доктор геолого-минералогических наук, профессор, заведующий лабораторией геоэлектрохимии (е-mail: ; тел.: 8 (383) 363-91-95; ORCID: .

направлений демографического, социального и промышленного развития общества [3]. Установление диапазонов изменчивости регуляторных систем организма при аномальных геохимических условиях жизни является актуальной задачей для реализации общих и специальных медико-профилактических мероприятий [4–6]. При этом ключевым вопросом реализации мониторинга является выбор критериев, характеризующих воздействие негативных факторов среды обитания на организм человека и ответную реакцию организма.

Значение элементов для организма определяется их ролью в процессах жизнедеятельности [7]: сера входит в состав многих белков, гормонов, используется клетками печени для обезвреживания токсичных продуктов обмена; калий является постоянным компонентом всех клеток и тканей. Больше всего калия сосредоточено в тканях печени, почек, кожи, мышц и нервной системы в виде солей-хлоридов, фосфатов, карбонатов и сульфатов. В ионизированном состоянии и в связи с белками или другими органическими соединениями регулирует активность ферментов – К+-АТФ-аза, ацетилкиназа, пируватфосфокиназа и регулируется минералокортикостероидами коры надпочечников [8]. Хлор содержится в виде анионов солей (натрия, калия, кальция, магния и др.) во всех жидкостях организма [9]. Кальций участвует в формировании костной ткани, обеспечивает сократительную функцию гладкой и скелетной мускулатуры и регуляцию работы сердца [10]. Титан необходим для образования эритроцитов в костном мозге, оказывает влияние на функционирование иммунной системы, регулирует уровень холестерина и карбамида (мочевины) в крови, принимает участие во многих метаболических реакциях [11]. Хром входит в состав низкомолекулярного органического комплекса – фактора толерантности к глюкозе, стимулирует биосинтез гликогена и белка, а также нормализует липидный обмен [12]. Марганец входит в состав множества ферментов – фосфоглюкомутазы, енолазы, митохондриальной супероксиддисмутазы и др., активирует фосфофруктокиназу, аргиназу, дипептидазу, костную и щелочную фосфатазу [13]. Железо входит в состав гемоглобина, миоглобина и содержится в дыхательных ферментах, катализирующих процессы дыхания в клетках и тканях [14]. Данный химический элемент входит в состав более 70 различных ферментов, чем и объясняется его влияние на процессы роста, развития, тканевого дыхания, гемопоэза, иммуногенеза и на другие физиологические процессы. Никель участвует в структурной организации и функционировании ДНК, РНК и белка [15]. Медь является катализатором процессов образования гемоглобина крови, входит в состав многих важнейших ферментов, таких как цитохромоксидаза, тирозиназа, аскорбиназа и др. [16]. Цинк входит в состав более 80 ферментов, среди которых важнейшими являются алкогольдегидрогеназа, лактатдегидрогена- за, глутаматдегидрогеназа, карбоангидраза, ДНК-и РНК-полимеразы, карбоксипептидаза, глицераль-дегид-3-фосфатдегидрогеназа, альдолаза. Селен участвует в окислительно-восстановительных процессах на клеточном уровне (обмен глюкозы, цикл Кребса, калиево-натриево-кальциевый обмен и др.) и связан с активностью более 100 ферментов, участвующих в детоксикации продуктов метаболизма, является компонентом большинства гормонов [17]. Бром в организме взрослого человека можно обнаружить в крови, костной и мышечной ткани, а наиболее высока концентрация брома в почках, гипофизе, щитовидной железе [18]. Рубидий способен заменить калий и является его синергистом [19]. Рубидий также накапливается во внутриклеточной жидкости и может в различных процессах замещать эквивалентное количество калия. Стронций концентрируется в костях, частично замещая кальций [20]. Стронций выводится в основном с мочой, в меньшей степени с желчью. Молибден входит в состав простетических групп ферментов: ксантиноксидазы, альдегидоксидазы, ксантиндегидрогеназы, сульфи-токсидазы [21]. Мышьяк усиленно накапливается при недостатке селена и может способствовать дефициту этого микроэлемента [22]. Избыток мышьяка накапливается в щитовидной железе у людей и вызывает эндемический зоб. Мышьяк взаимодействует с тиоловыми группами белков, цистеином, глутатионом, липоевой кислотой. Сурьма (Sb) по своим свойствам близка к мышьяку, установлено угнетающее влияние сурьмы на ферменты, участвующие в углеводном, жировом и белковом обмене [23, 24].

Таким образом, организм человека, обеспечивая гомеостаз, содержит множество элементов, условно отличающихся преимущественно структурной ролью, – сера, стронций; преимущественно гормонально зависимых – хлор, калий, рубидий, кальций, цинк, селен; обладающих выраженной метаболической, антиоксидантной активностью – медь, титан, хром, марганец, железо, молибден, никель, бром. Различные роли отдельных элементов и их метаболическая зависимость определяют многообразие форм ответа на разнообразные воздействия, которые могут служить основой для выявления начальных сдвигов в механизмах элементного гомеостаза организма. Вместе с тем совместное воздействие нескольких элементов в опасных концентрациях существенно затрудняет задачи прогнозирования возможных эффектов комбинированного действия.

Цель исследования – обоснование в эксперименте элементных маркеров экспозиции для тканей внутренних органов экспериментальных животных при комбинированном пероральном поступлении мышьяка и сурьмы с водой в составе сложной смеси.

Задачи :

-

1) гигиеническая оценка концентрации химических элементов в сточной воде хвостохранилища золотоизвлекательного рудника;

-

2) оценка доз поступления сурьмы и мышьяка в организм экспериментальных животных;

-

3) анализ динамики концентрации сурьмы и мышьяка в крови экспериментальных животных при подостром пероральном поступлении;

-

4) характеристика изменений элементного состава тканей печени, почек, сердца, легких, мышцы, щитовидной железы под влиянием подострого перорального комбинированного действия сурьмы и мышьяка.

Материалы и методы. В поселке Комсомольский Кемеровской области возникли условия проникновения сточных вод хвостохранилища, загрязненных сурьмой и мышьяком, в подземные водоносные горизонты, используемые для питьевого водоснабжения населения. Учитывая схожесть механизмов токсического действия мышьяка и сурьмы на теплокровный организм в дезактивации сульфгидрильных групп белков и аминокислот, металлов ферментных систем, был поставлен эксперимент с модельной сложной смесью сточных вод золотоизв-лекательного рудника, содержащей сурьму и мышьяк в высоких концентрациях. Эксперимент проводился для прогнозирования изменений в организме при комбинированном пероральном действии мышьяка и сурьмы. Для запаивания животных контрольной группы использовалась питьевая вода городского водопровода г. Новосибирска.

Объектами исследования служили также образцы тканей внутренних органов: печени, почек, сердца, легких, мышцы, щитовидной железы, цельной крови, самцов белых крыс линии Вистар по шесть голов в опытной и контрольной группах с массой тела 280–340 грамм.

Материалы исследований:

-

– результаты анализа состава воды модельной сложной смеси, содержащей сурьму и мышьяк;

-

– гигиенические нормативы химических элементов, содержащихся в воде;

– результаты определения наличия элементов в тканях внутренних органов самцов белых крыс линии Вистар опытной и контрольной групп: печени, почек, сердца, легких, мышцы, щитовидной железы, цельной крови.

Животные опытной группы из поилок получали для питья модельную воду сложного состава с повышенным содержанием сурьмы и мышьяка, ежедневно учитывался объем выпитой воды животными. Контрольная группа животных запаивалась из поилок питьевой водой городского водопровода г. Новосибирска. Отбор образцов органов и тканей проводили после вскрытия животных, предварительно наркотизированных внутрибрюшинным введением нембутала в дозе 4 мг/100 г массы тела.

Атомно-абсорбционный анализ осуществлялся с помощью атомно-абсорбционного спектрометра «Квант-2А» («КОРТЭК», г. Москва), укомплектованного дейтериевым корректором неселективного поглощения и соответствующими лампами полого катода, определение тяжелых металлов в образцах проводили в соответствии с требованиями стандартизованных методик. Определение Pb осуществляли в пламени «пропан – воздух». В качестве образцов сравнения в обоих методах анализа применялись стандартные образцы состава IAEA-SOIL-7, IAEA-336 (Lichen), SRM 1572 (CitrusLeaves), SRM 1575 (PineNeedles).

Статистическая обработка результатов определения элементного состава внутренних органов экспериментальных животных включала расчет средних величин и стандартной ошибки средней, коэффициентов вариации, достоверности различий дисперсии и средних значений показателей в группах по критериям Фишера и Стьюдента с помощью пакета прикладных программ Excel. Статистически значимыми принимались различия с достоверностью р ≤ 0,05.

Результаты и их обсуждение. Пероральное поступление модельного состава воды сложной смеси животным опытной группы и питьевой воды – контрольной производилось с помощью свободного потребления воды крысами из стандартных поилок, поэтому для расчета получаемых крысами доз химических элементов проводился ежедневный учет объемов водопотребления. Результаты анализа во-допотребления экспериментальными животными в течение трех недель эксперимента показали, что различия между животными опытной и контрольной групп как по количеству воды в объемном выражении в мл за сутки, так и в пересчете объема воды на килограмм массы тела животных в день были статистически недостоверными ( р > 0,05). Таким образом, в условиях свободного доступа к питьевой воде из автоматических поилок экспериментальные животные опытной и контрольной групп имели одинаковый уровень водопотребления: 71,9 ± 4,9 мл/кг/сут – опытная группа и 65,6 ± 4,4 мл/кг/сут – контрольная группа, р > 0,05 (табл. 1).

На основе данных о фактическом водопотреб-лении животными экспериментальных групп и концентрации в потребляемой воде химических элементов

Таблица 1

Сводная таблица объемов водопотребления самцами белых крыс линии Вистар опытной и контрольной групп из поилок в клетках

|

Параметр |

Опыт, мл/сут |

Контроль, мл/сут |

t |

p |

|

Сроки эксперимента: 04–10.03.2018 |

122,0 ± 9,6 |

113,0 ± 7,8 |

0,06 |

0,9521 |

|

11–17.03.2018 |

127,0 ± 8,1 |

105,0 ± 5,9 |

0,22 |

0,8289 |

|

18–25.03.2018 |

125,0 ± 7,8 |

105,0 ± 8,1 |

0,16 |

0,8786 |

|

Итого |

125,0 ± 8,1 |

108,0 ± 7,2 |

0,14 |

0,8936 |

|

Средняя масса животных, г |

289,0 ± 14,5 |

273,5 ± 12,4 |

0,04 |

0,9669 |

|

Водопотребление мл/кг/сут на одно животное |

71,9 ± 4,9 |

65,6 ± 4,4 |

0,15 |

0,8867 |

Таблица 2

Концентрации в воде (Ск, о), суточные дозы (ADк, о) химических элементов, получаемых с водой экспериментальными животными контрольной и опытной групп

|

Элемент |

ГН 2.1.5.1315-03, мг/дм3, л.п.в. |

Контроль |

Опыт |

||

|

Ск, мг/дм3 |

ADк, мг/кг/сут |

Со, мг/дм3 |

ADо, мг/кг/сут |

||

|

Ca |

130 физиол* |

15 |

0,98 |

86 |

6,2 |

|

Ti |

0,1 общ |

0,002 |

0,0001 |

0,0053 |

0,0004 |

|

Cr |

0,05 с.т. |

<0,001 |

0,00003 |

0,0012 |

0,0001 |

|

Mn |

0,1 орг. окр. |

0,0068 |

0,0004 |

0,02 |

0,0014 |

|

Fe |

0,3 орг. окр. |

0,1 |

0,006 |

0,35 |

0,025 |

|

Ni |

0,02 с.т. |

<0,001 |

0,00003 |

0,012 |

0,0009 |

|

Cu |

1,0 с.т. |

0,01 |

0,0006 |

0,07 |

0,0050 |

|

Zn |

1,0 общ. |

0,03 |

0,0019 |

0,042 |

0,0030 |

|

Rb |

0,1 с.т. |

<0,001 |

0,00003 |

0,0021 |

0,0002 |

|

Sr |

7,0 с.т. |

0,3 |

0,01968 |

0,31 |

0,022 |

|

Mo |

0,07 с.т. |

<0,001 |

0,00003 |

0,0016 |

0,0001 |

|

As |

0,01 с.т. |

<0,001 |

0,00003 |

0,21 |

0,015 |

|

Pb |

0,01 с.т. |

<0,001 |

0,00003 |

0,001 |

0,0001 |

|

Sb |

0,005 с.т. |

<0,008 |

0,0002 |

0,85 |

0,061 |

П р и м е ч а н и е : * – по п. 4.7 СанПиН 2.1.4.1116-02. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества. – М., 2002.

были рассчитаны среднесуточные дозы поступления химических элементов с водой в организм животных опытной и контрольной групп.

Установлено, что животные опытной группы по сравнению с контролем перорально с водой получали несколько большие дозы элементов – от 1,1 раза (стронций) до 7,7 раза (калий, кальций, титан, хром, марганец, железо, никель, медь, цинк, рубидий, молибден, свинец), а также серы – в 18,3 раза, никеля – в 26,3 раза (табл. 2).

Но наиболее выраженные превышения среднесуточных доз перорального поступления с водой в опытной группе животных над контрольной были отмечены по сурьме (в 605 раз) и мышьяку (в 500 раз), среднесуточные дозы которых составили 0,061 и 0,015 мг/кг/сут соответственно.

Результаты анализа содержания химических элементов в тканях органов экспериментальных животных после трех недель эксперимента показали, что мышьяк обнаруживается во всех изученных внутренних органах опытной и контрольной групп животных в количествах: контроль – от 0,010 ± ± 0,002 мкг/г в тканях щитовидной железы до 0,950 ± ± 0,155 мкг/г в крови; опыт – от 0,028 ± 0,003 мкг/г в тканях мышцы до 1,56 ± 0,03 мкг/г в крови (табл. 3).

Сурьма была обнаружена только в крови – 0,005 ± 0,0021 мкг/кг в контроле и 0,021 ± 0,0009 мкг/кг в опыте.

Несмотря на то что животные опытной группы получали в составе сложной смеси и другие элементы, содержащиеся в концентрациях, не превышающих ПДК, но превышающие уровень контроля, их концентрации в тканях исследованных органов так- же имели статистически достоверные различия с данными контрольной группы.

В крови животных опытной группы по сравнению с контрольной были установлены повышенные уровни содержания кроме мышьяка (в среднем на 64 %, при уменьшенной дисперсии, pF < 0,05) и сурьмы (в среднем на 320 %, р < 0,05), также и хлоридов (на 110 %, р < 0,05), кальция (на 52 %, р < 0,05). Отмечены пониженные уровни содержания – хрома (на 43 %, р < 0,05), марганца (на 42 %, р < 0,05), молибдена (на 75 %, р < 0,05), свинца (на 36 %, р < 0,05), а также уменьшенная дисперсия показателей содержания железа, никеля, меди ( pF < 0,05) с тенденцией к снижению их средних величин на 30–56 %.

В тканях печени животных опытной группы по сравнению с контрольной на фоне снижения дисперсии показателя содержания мышьяка ( рF < 0,05) при тенденции увеличения средней величины на 46 % были повышены уровни содержания хлоридов (на 120 %, р < 0,05), калия (на 309 %, р < 0,05), кальция и хрома – в два раза ( р < 0,05), брома (на 32 %, р < 0,05), рубидия (на 31 %, р < 0,05), а также снижена дисперсия показателя содержания меди ( рF < 0,05) при тенденции снижения средней величины на 20 %.

В тканях почек животных опытной группы по сравнению с данными контрольной на фоне повышенного содержания мышьяка (на 102 %, р < 0,05) было установлено более высокое содержание марганца (на 14 %, p < 0,05) и брома (на 20 %, р < 0,05), снижение дисперсии показателя содержания калия ( pF < 0,05) с тенденцией увеличения средней величины на 364 %. По показателям содержания серы, хлоридов, кальция, цинка установлено увеличение дисперсии показателей в опытной группе по сравнению с контрольной ( рF < 0,05) с тенденцией увеличения значений их средних величин на 47–364 %.

В тканях сердца животных опытной группы по сравнению с контрольной на фоне тенденции к повышенному содержанию мышьяка на 212 % ( рF < 0,05) отмечено пониженное значение среднего содержания молибдена (на 38 %, р < 0,05) и тенденции к пониженному содержанию никеля (на 88 %, pF < 0005), меди (на 22 %, рF < 0,05) а также тенденции к повышенному содержанию хлоридов (на 431 %, рF < 0,05), калия (на 255 %, рF < 0,05), селена (на 50 %, рF < 0,05).

В тканях легких животных опытной группы по сравнению с контрольными данными не было установлено статистически достоверных различий содержания мышьяка ( р > 0,05), но при этом отмечалось повышенное содержание калия (на 134 %, р < 0,05), тенденция к повышенному содержанию брома при увеличенной дисперсии показателя (на 28 %, рF < 0,05), тенденция к повышенному содержанию свинца при увеличенной дисперсии показателя (на 70 %, рF < 0,05) и пониженное содержание железа (на 33 %, р < 0,05), цинка (на 18 %, р < 0,05), молибдена (на 24 %, р < 0,05).

Таблица 3

Содержание элементов в тканях органов (мкг/г) самцов белых крыс линии Вистар после ежедневного в течение трех недель перорального воздействия мышьяка в дозе 15 мкг/кг/сут и сурьмы в дозе 61 мкг/кг/сут, содержащихся в сточной воде хвостохранилища золотоизвлекательного рудника Комсомольский

|

Группа, стат. параметры |

Химические элементы/органы |

|||||||||||||||||||

|

S |

Cl |

K |

Ca |

Ti |

Cr |

Mn |

Fe |

Ni |

Cu |

Zn |

Se |

Br |

Rb |

Sr |

Mo |

As |

Hg |

Pb |

Sb |

|

|

Кровь |

||||||||||||||||||||

|

Контроль, Х |

4808 |

1229 |

7639 |

14,7 |

0,58 |

1,67 |

5,26 |

236,2 |

0,121 |

0,392 |

31,5 |

0,19 |

0,96 |

0,10 |

0,223 |

1,32 |

0,95 |

0,026 |

0,115 |

0,005 |

|

± m |

141 |

125 |

981 |

1,2 |

0,07 |

0,14 |

0,26 |

15,7 |

0,015 |

0,046 |

1,2 |

0,01 |

0,04 |

0,01 |

0,018 |

0,07 |

0,155 |

0,0009 |

0,0068 |

0,0021 |

|

V , % |

7 |

25 |

31 |

20 |

28 |

21 |

12 |

16 |

31 |

29 |

9 |

12 |

10 |

14 |

20 |

13 |

40 |

8 |

15 |

103 |

|

Опыт, Х |

4283 |

2601 |

6614 |

22,5 |

0,40 |

0,96 |

3,07 |

164,8 |

0,054 |

0,293 |

30,9 |

0,183 |

0,92 |

0,11 |

0,215 |

0,34 |

1,56 |

0,025 |

0,074 |

0,021 |

|

± m |

206 |

255 |

406 |

0,9 |

0,05 |

0,07 |

0,31 |

3,5 |

0,005 |

0,004 |

0,96 |

0,007 |

0,05 |

0,01 |

0,016 |

0,04 |

0,03 |

0,002 |

0,004 |

0,0009 |

|

V , % |

12 |

24 |

15 |

10 |

29 |

18 |

25 |

5 |

23 |

4 |

8 |

9 |

15 |

15 |

18 |

26 |

5 |

15 |

14 |

11 |

|

P |

0,0801 |

0,0029 |

0,3715 |

0,0019 |

0,0661 |

0,0040 |

0,0016 |

0,0044 |

0,0059 |

0,0767 |

0,6810 |

0,657 |

0,544 |

0,1732 |

0,7670 |

0,0000 |

0,0086 |

0,5037 |

0,0022 |

0,0004 |

|

pF |

0,2417 |

0,0990 |

0,0577 |

0,2834 |

0,2739 |

0,1078 |

0,3755 |

0,0068 |

0,0272 |

0,0002 |

0,3451 |

0,317 |

0,273 |

0,3501 |

0,4063 |

0,1233 |

0,0047 |

0,8460 |

0,1996 |

0,0750 |

|

Печень |

||||||||||||||||||||

|

Контроль, Х |

2772 |

378 |

1373 |

14,73 |

0,21 |

0,26 |

5,59 |

30,02 |

0,064 |

1,3 |

84,3 |

0,270 |

0,317 |

0,189 |

0,112 |

2,565 |

0,037 |

0,0007 |

0,059 |

|

|

± m |

297 |

96 |

390 |

2,26 |

0,07 |

0,009 |

0,27 |

1,25 |

0,021 |

0,091 |

2,0 |

0,025 |

0,033 |

0,018 |

0,008 |

0,030 |

0,006 |

0,0001 |

0,009 |

|

|

V , % |

26 |

62 |

70 |

38 |

81 |

9 |

12 |

10 |

79 |

17 |

6 |

22 |

26 |

23 |

18 |

3 |

40 |

35 |

37 |

|

|

Опыт, Х |

3312 |

848 |

5688 |

28,7 |

1,19 |

0,53 |

6,06 |

29,03 |

0,087 |

1,1 |

86,7 |

0,249 |

0,414 |

0,25 |

0,295 |

2,7 |

0,054 |

0,0009 |

0,125 |

|

|

± m |

115 |

102,1 |

421 |

3,6 |

0,57 |

0,09 |

0,42 |

2,05 |

0,028 |

0,043 |

2,4 |

0,018 |

0,018 |

0,012 |

0,040 |

0,1 |

0,003 |

0,0002 |

0,030 |

|

|

V , % |

9 |

30 |

18 |

31 |

118 |

45 |

17 |

17 |

81 |

10 |

7 |

17 |

11 |

12 |

33 |

9 |

12 |

54 |

56 |

|

|

P |

0,1415 |

0,0151 |

0,0002 |

0,0169 |

0,1402 |

0,0317 |

0,38 |

0,69 |

0,5426 |

0,0508 |

0,4763 |

0,521 |

0,044 |

0,0333 |

0,0042 |

0,1465 |

0,0410 |

0,4055 |

0,0634 |

|

|

pF |

0,018 |

0,44 |

0,4294 |

0,14 |

0,0001 |

9E-06 |

0,153 |

0,129 |

0,2226 |

0,0473 |

0,3512 |

0,222 |

0,086 |

0,2044 |

0,0006 |

0,0040 |

0,0383 |

0,0579 |

0,005 |

|

|

Почки |

||||||||||||||||||||

|

Контроль, Х |

3098 |

872 |

1181 |

26,4 |

0,26 |

0,49 |

3,14 |

18,88 |

0,0783 |

2,1 |

73,5 |

0,58 |

0,80 |

0,14 |

0,235 |

1,94 |

0,017 |

5E-05 |

0,101 |

|

|

± m |

33 |

63 |

145 |

0,91 |

0,04 |

0,06 |

0,13 |

0,62 |

0,0059 |

0,080 |

0,194 |

0,031 |

0,017 |

0,003 |

0,022 |

0,026 |

0,005 |

0,00001 |

0,003 |

|

|

V , % |

3 |

18 |

30 |

8 |

38 |

30 |

10 |

8 |

18 |

9 |

1 |

13 |

5 |

5 |

23 |

3 |

72 |

72 |

9 |

|

|

Опыт, Х |

4565 |

2134 |

5487 |

42,0 |

0,34 |

0,42 |

3,57 |

19,15 |

0,093 |

2,07 |

83,0 |

0,657 |

0,96 |

0,18 |

0,3425 |

1,8825 |

0,036 |

0,00008 |

0,179 |

|

|

± m |

249 |

253 |

317 |

4,5 |

0,10 |

0,05 |

0,11 |

0,92 |

0,03 |

0,23 |

3,41 |

0,07 |

0,03 |

0,01 |

0,04 |

0,19 |

0,004 |

0,00002 |

0,04 |

|

|

V , % |

13 |

29 |

14 |

26 |

71 |

30 |

8 |

12 |

75 |

27 |

10 |

27 |

7 |

11 |

30 |

25 |

27 |

64 |

59 |

|

|

P |

0,0011 |

0,0028 |

2E-05 |

0,0151 |

0,4787 |

0,4272 |

0,0485 |

0,8177 |

0,64 |

0,83 |

0,03 |

0,35 |

0,00 |

0,00 |

0,06 |

0,78 |

0,02 |

0,26 |

0,12 |

|

|

pF |

0,0001 |

0,0019 |

0,0394 |

0,0006 |

0,0245 |

0,3483 |

0,3926 |

0,1778 |

0,0007 |

0,0103 |

0,0001 |

0,031 |

0,123 |

0,0113 |

0,0632 |

0,0001 |

0,3089 |

0,1868 |

0,0001 |

|

|

Сердце |

||||||||||||||||||||

|

Контроль, Х |

5171,6 |

280 |

2120,4 |

33,2 |

0,4674 |

0,78 |

2,33 |

35,6 |

0,086 |

1,842 |

59,54 |

0,125 |

0,41 |

0,104 |

0,228 |

0,688 |

0,079 |

0,0002 |

0,079 |

|

|

± m |

182 |

39 |

276 |

0,60 |

0,042 |

0,029 |

0,067 |

1,2 |

0,006 |

0,057 |

0,352 |

0,001 |

0,029 |

0,007 |

0,004 |

0,034 |

0,009 |

0,0001 |

0,002 |

|

|

V , % |

9 |

34 |

32 |

4 |

22 |

9 |

7 |

8 |

17 |

8 |

1 |

3 |

18 |

17 |

4 |

12 |

28 |

83 |

6 |

|

|

Опыт, Х |

5859 |

1488 |

7529 |

31,4 |

0,31 |

0,36 |

1,99 |

37,65 |

0,066 |

1,41 |

64 |

0,185 |

0,78 |

0,173 |

0,273 |

0,435 |

0,249 |

0,001 |

0,073 |

|

|

± m |

426 |

113 |

1034 |

3,9 |

0,07 |

0,09 |

0,2 |

6,0 |

0,010 |

0,17 |

2,261 |

0,020 |

0,16 |

0,016 |

0,020 |

0,040 |

0,073 |

0,0002 |

0,005 |

|

|

V , % |

18 |

19 |

34 |

31 |

57 |

58 |

25 |

39 |

37 |

29 |

9 |

27 |

51 |

22 |

18 |

22 |

72 |

84 |

19 |

|

|

P |

0,1888 |

0,0001 |

0,0023 |

0,6572 |

0,1032 |

0,0035 |

0,1583 |

0,7555 |

0,1399 |

0,0496 |

0,0992 |

0,026 |

0,062 |

0,0080 |

0,0682 |

0,0028 |

0,0610 |

0,1560 |

0,3458 |

|

|

pF |

0,0289 |

0,0101 |

0,0027 |

0,0001 |

0,1072 |

0,0092 |

0,0081 |

0,0005 |

0,128 |

0,0093 |

0,0001 |

0,000 |

0,001 |

0,0425 |

0,0003 |

0,3483 |

0,0000 |

0,0211 |

0,0070 |

|

|

Легкие |

||||||||||||||||||||

|

Контроль, Х |

4143 |

1067 |

2553 |

41,4 |

0,44 |

1,6 |

2,4 |

44,6 |

0,1 |

1,47 |

89 |

0,18 |

1,07 |

0,14 |

0,39 |

0,78 |

0,11 |

0,001 |

0,098 |

|

|

± m |

87 |

140 |

510 |

1,3 |

0,07 |

0,0 |

0,1 |

3,6 |

0,008 |

0,081 |

3,9 |

0,006 |

0,061 |

0,012 |

0,014 |

0,038 |

0,023 |

0,0005 |

0,006 |

|

|

V , % |

5 |

32 |

49 |

8 |

39 |

5 |

11 |

20 |

19 |

13 |

11 |

8 |

14 |

21 |

9 |

12 |

49 |

122 |

16 |

|

|

Опыт, Х |

4606 |

2604 |

5979 |

49,7 |

0,60 |

1,15 |

2,05 |

31,7 |

0,092 |

0,928 |

73,75 |

0,176 |

1,081 |

0,1765 |

0,3575 |

0,60 |

0,18375 |

0,0004 |

0,170 |

|

|

± m |

300 |

739 |

576 |

5,8 |

0,07 |

0,31 |

0,18 |

3,6 |

0,025 |

0,245 |

2,686 |

0,002 |

0,174 |

0,010 |

0,054 |

0,027 |

0,026 |

0,00027 |

0,023 |

|

|

V , % |

16 |

69 |

24 |

29 |

31 |

67 |

22 |

27 |

67 |

65 |

9 |

3 |

39 |

14 |

37 |

11 |

35 |

163 |

34 |

|

|

P |

0,189 |

0,0868 |

0,0043 |

0,2114 |

0,9824 |

0,2176 |

0,1174 |

0,0446 |

0,7566 |

0,0794 |

0,0184 |

0,250 |

0,947 |

0,05 |

0,5427 |

0,0098 |

0,0931 |

0,3304 |

0,0252 |

|

|

pF |

0,0175 |

0,0034 |

0,4093 |

0,0063 |

0,4469 |

0,0004 |

0,1256 |

0,514 |

0,005 |

0,008 |

0,190 |

0,043 |

0,033 |

0,31 |

0,002 |

0,226 |

0,376 |

0,0757 |

0,0032 |

|

|

Мышцы |

||||||||||||||||||||

|

Контроль, Х |

3980 |

134 |

1822 |

25 |

0,28 |

2,13 |

3,37 |

19,8 |

0,145 |

0,413 |

32,5 |

0,063 |

0,182 |

0,1675 |

0,16 |

0,26 |

0,018 |

0,0002 |

0,045 |

|

|

± m |

106 |

15 |

211 |

1,7 |

0,04 |

0,12 |

0,35 |

0,96 |

0,016 |

0,025 |

6,3 |

0,001 |

0,021 |

0,012 |

0,060 |

0,016 |

0,003 |

0,00003 |

0,003 |

|

|

V , % |

7 |

27 |

28 |

17 |

37 |

14 |

26 |

12 |

27 |

15 |

48 |

2 |

29 |

17 |

92 |

15 |

34 |

31 |

19 |

|

|

Опыт, Х |

4508 |

841 |

9024 |

32,6 |

0,37 |

0,61 |

0,92 |

6,42 |

0,069 |

0,36 |

48,9 |

0,07 |

0,35 |

0,19 |

0,36 |

0,22 |

0,028 |

0,0003 |

0,083 |

|

|

± m |

112 |

141 |

708 |

1,21 |

0,03 |

0,11 |

0,21 |

0,456 |

0,004 |

0,016 |

14,3 |

0,009 |

0,075 |

0,021 |

0,042 |

0,011 |

0,003 |

0,00004 |

0,004 |

|

|

V , % |

6 |

41 |

19 |

9 |

20 |

46 |

56 |

17 |

14 |

11 |

71 |

31 |

53 |

27 |

29 |

12 |

26 |

29 |

12 |

|

|

P |

0,0139 |

0,0024 |

7E-05 |

0,0109 |

0,1298 |

0,0000 |

0,0010 |

0,0001 |

0,0035 |

0,1380 |

0,3343 |

0,463 |

0,081 |

0,3831 |

0,0346 |

0,1043 |

0,0429 |

0,1660 |

0,0004 |

|

|

pF |

0,4598 |

0,0003 |

0,0189 |

0,2596 |

0,2491 |

0,4631 |

0,1728 |

0,0896 |

0,0100 |

0,1981 |

0,0731 |

0,001 |

0,016 |

0,1427 |

0,2593 |

0,2614 |

0,3662 |

0,3312 |

0,3699 |

|

|

Щитовидная железа |

||||||||||||||||||||

|

Контроль, Х |

5346 |

314 |

3718 |

50,3 |

0,9 |

1,0 |

2,1 |

13 |

0,30 |

0,71 |

50,28 |

0,084 |

0,34 |

0,14 |

0,428 |

0,522 |

0,010 |

0,0015 |

0,097 |

|

|

± m |

263 |

21 |

363 |

4,1 |

0,1 |

0,1 |

0,2 |

2,2 |

0,023 |

0,074 |

1,6 |

0,005 |

0,036 |

0,011 |

0,020 |

0,073 |

0,002 |

0,0005 |

0,003 |

|

|

V , % |

12 |

16 |

24 |

20 |

34 |

29 |

26 |

41 |

19 |

26 |

8 |

14 |

26 |

19 |

12 |

34 |

39 |

82 |

7 |

|

|

Опыт, Х |

3260 |

1880 |

9424 |

41,1 |

0,5 |

0,5 |

1,5 |

13,7 |

0,128 |

0,493 |

67,1 |

0,111 |

0,65 |

0,204 |

0,34 |

0,46 |

0,060 |

0,0018 |

0,16 |

|

|

± m |

106 |

175 |

355 |

4,9 |

0,1 |

0,04 |

0,2 |

0,72 |

0,024 |

0,026 |

3,1 |

0,006 |

0,04 |

0,007 |

0,03 |

0,02 |

0,008 |

0,0006 |

0,030 |

|

|

V , % |

8 |

23 |

9 |

29 |

39 |

20 |

28 |

13 |

47 |

13 |

11 |

13 |

16 |

8 |

22 |

12 |

35 |

82 |

46 |

|

|

P |

0,0003 |

0,0001 |

3E-05 |

0,1962 |

0,0811 |

0,0045 |

0,0675 |

0,7699 |

0,0024 |

0,0305 |

0,0030 |

0,014 |

0,001 |

0,0027 |

0,0446 |

0,4113 |

0,0015 |

0,7141 |

0,0803 |

|

|

pF |

0,0525 |

0,0005 |

0,5169 |

0,3637 |

0,2756 |

0,0219 |

0,3013 |

0,0274 |

0,4550 |

0,0339 |

0,1268 |

0,331 |

0,395 |

0,2120 |

0,2298 |

0,0195 |

0,0055 |

0,3662 |

0,0002 |

|

В тканях бедренной мышцы животных опытной группы по сравнению с контрольной повышенными уровнями характеризовались: мышьяк (на 55 %, р < 0,05), сера (на 13 %, р < 0,05), кальций (на 31 %, р < 0,05), стронций (на 125 %, р < 0,05), свинец (на 85 %, р < 0,05). Тенденция к росту на фоне снижения дисперсии показателя наблюдалась у калия (на 400 %, pF <0,05), а тенденция снижения показателя на фоне снижения дисперсии была отмечена для никеля (на 53 %, pF < 0,05). Пониженное содержание было отмечено у следующих элементов: хрома (на 72 %, р < 0,05), марганца (на 83 %, р < 0,05), железа (на 68 %, р < 0,05), никеля (на 53 %, р < 0,05).

В тканях щитовидной железы животных опытной группы по сравнению с контрольной отмечена выраженная тенденция увеличения средней концентрации мышьяка и величины дисперсии показателя (на 500 %, рF < 0,05), при этом были повышены уровни содержания калия (на 153 %, р < 0,05), цинка (на 34 %, р < 0,05), селена (на 37 %, р < 0,05), брома (на 91 %, р < 0,05), а также отмечены тенденции к повышенному уровню хлоридов при увеличении дисперсии (на 498 %, рF < 0,05). Пониженные концентрации были отмечены в виде тенденции для хрома (на 50 %, pF < 0,05), меди (на 31 %, рF < 0,05) и на статистически достоверном уровне для никеля (на 58 %, p < 0,05) и стронция (на 21 %, p < 0,05).

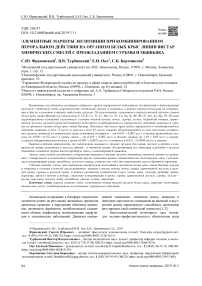

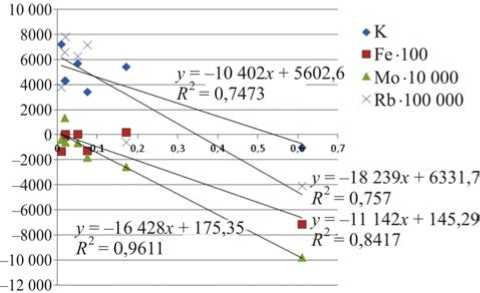

Выявлена прямая зависимость от содержания мышьяка в тканях органов для калия, железа и ртути в контрольной группе животных (рис. 1, а ) и железа, ртути – в опытной (рис. 1, б ).

Концентрации же стронция и рубидия в органах животных опытной группы имели обратную связь с концентрацией мышьяка (рис. 1, б ).

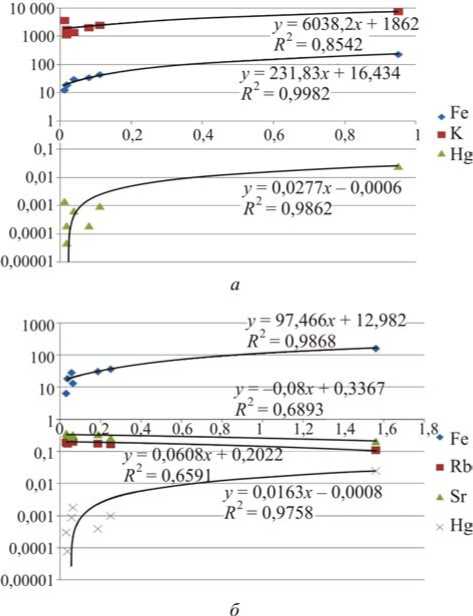

Анализ связи между увеличением содержания мышьяка в тканях органов животных опытной группы по сравнению с контрольной и изменением содержания других элементов выявил статистически достоверную связь с увеличением концентрации калия, молибдена, железа и свинца (рис. 2), а также то, что эта зависимость имела обратный характер.

Полученные данные об изменении элементного состава тканей внутренних органов самцов белых крыс линии Вистар при комбинированном подостром пероральном действии мышьяка и сурьмы в дозах 0,015 и 0,061 мг/кг/сут в целом соответствуют общим механизмам токсического действия этих полуметаллов как «эндокринные разрушители», «тиоловые яды». Это выражается в преимущественном накоплении мышьяка (1,56 мкг/г) и сурьмы (0,021 мкг/г) в крови, а мышьяка еще и в сердце (0,249 мкг/г), легочной ткани (0,183 мкг/г) и щитовидной железе (0,060 мкг/г). В тканях других органов содержание сурьмы было ниже предела обнаружения, что согласуется с данными о невысокой способности соединений сурьмы всасываться в организм из пищеварительного тракта [7, 24].

Несмотря на то что животные опытной группы в существенно повышенном количестве получали

Рис. 1. Зависимость между концентрациями мышьяка и элементов в тканях органов белых крыс линии Вистар: а – контрольной группы (по оси Х – концентрация мышьяка, мкг/г; по оси Y – концентрация элементов, мкг/г);

б – опытной группы (по оси Х – концентрация мышьяка, мкг/г; по оси Y – концентрация элементов, мкг/г)

Рис. 2. Связь между изменением концентрации мышьяка и других элементов в тканях органов самцов белых крыс линии Вистар при подостром пероральном комбинированном воздействии мышьяка и сурьмы в дозах 0,015 и 0,061 мг/кг/сут соответственно (по оси Х – разность концентрации мышьяка между опытной и контрольной группами, мкг/г; по оси Y – разность концентрации элементов между опытной и контрольной группами – мкг/г; для приведения к одинаковой размерности концентрации железа умножены на 100, молибдена на 10 000, свинца на 100 000)

только мышьяк и сурьму, в тканях всех исследованных органов наблюдалось как повышенное содержание по сравнению с контролем одних элементов, так и пониженное – других. Так, элементами, концентрации которых в тканях органов животных опытной группы по сравнению с контрольной были повышенными, являются:

-

– хлориды (кровь, печень, почки, сердце, щитовидная железа);

-

– калий (печень, почки, сердце, легкие, бедренная мышца, щитовидная железа);

-

– кальций (кровь, печень, почки, бедренная мышца);

-

– селен (сердце, щитовидная железа);

-

– бром (печень, почки, легкое, щитовидная железа);

-

– рубидий (печень).

Элементами, концентрации которых в тканях органов животных опытной группы были только пониженными по сравнению с контрольными данными, являются:

-

– железо (кровь, легкие, бедренная мышца);

-

– никель (сердце, бедренная мышца, щитовидная железа);

-

– медь (кровь, печень, сердце, щитовидная железа);

-

– молибден (кровь, сердце, легкое).

Элементами, концентрации которых у животных опытной группы были повышенными в одних органах и пониженными в других, являются:

-

– сера (повышено содержание в почках и бедренной мышце, но понижено в щитовидной железе);

-

– хром (концентрации в крови, мышце и щитовидной железе были пониженными, а в печени – повышенными);

-

– марганец (концентрации в крови, мышцах были пониженными, а в почках – повышенными);

-

– цинк (концентрации были пониженными в легком, но повышенными в почках и щитовидной железе);

-

– стронций (концентрация была повышенной в бедренной мышце, но пониженной в щитовидной железе);

-

– свинец (концентрация была повышенной в легком и пониженной в крови).

Очевидно, что увеличение концентрации отмеченных элементов (кроме мышьяка и сурьмы) является следствием перераспределения имеющихся в организме элементов в «особо нуждающиеся» органы в связи с интоксикацией мышьяком и сурьмой. Поэтому можно сказать, что все исследованные органы, в которых отмечено увеличение концентрации элементов, подвержены интоксикации мышьяком и сурьмой: кровь (по увеличению концентрации хлоридов, кальция), печень (по увеличению концентрации хлоридов, калия, кальция, хрома, цинка, брома, рубидия), почки (по увеличению концентрации серы, хлоридов, калия, кальция, марганца, брома), сердце (по увеличению концентрации хлоридов и калия), легкие (по увеличению концентрации серы, калия, брома, свинца), бедренная мышца (по увеличению концентрации калия, кальция и стронция), щитовидная железа (по увеличению концентрации хлоридов, калия, цинка, брома).

В то же время известным механизмом токсического действия металлов является замещение других металлов, коферментов и вытеснение их из молекул. Поэтому снижение концентрации хрома, марганца, железа, меди молибдена, селена, цинка, никеля, стронция в тканях органов является закономерным следствием токсического поражения органов – сердца, печени, системы крови, легких, мышц, щитовидной железы. Интересно отметить, что ткани почек опытных животных никак не прореагировали снижением концентраций вышеназванных элементов. Наоборот, концентрации марганца в тканях почек были повышенными, что, по-видимому, связано с повышенной функциональной активностью органа к предъявленному уровню токсического воздействия сурьмы и мышьяка. В табл. 4 представлены перечни элементов, содержащиеся в концентрациях выше и ниже контрольного уровня, по органам экспериментальных животных.

Таблица 4

Распределение элементов в тканях органов опытной группы белых крыс по сравнению с контрольной группой в подостром (21 день) эксперименте с пероральным поступлением сурьмы и мышьяка в дозах 0,061 и 0,015 мг/кг/сут

|

Орган |

Содержание |

|

|

пониженное |

повышенное |

|

|

Кровь |

Cr, Mn, Fe, Cu, Mo, Pb |

Cl, Ca |

|

Печень |

Cu |

Cl, K, Ca, Cr, Zn, Br, Rb |

|

Почки |

S, Cl, K, Ca, Mn, Br |

|

|

Сердце |

Ni, Cu, Se, Mo |

Cl, K |

|

Легкое |

Fe, Zn, Mo |

K, Br, Pb |

|

Бедренная мышца |

Cr, Mn, Fe, Ni |

S, K, Ca, Sr |

|

Щитовидная железа |

Cr, S, Ni, Cu, Se, Sr |

Cl, K, Zn, Br |

Следует отметить, что повышенные уровни содержания элементов свидетельствуют об активности процессов обмена, с ними связанными. Очевидно, что недостаток элемента говорит об обратном. Следовательно, элементный дефицит большинства органов, кроме почек, характеризует их подверженность интоксикации и биохимические процессы, в которых принимают участие элементы: хром, марганец, железо, медь, молибден, никель, селен, стронций.

Таким образом, полученные результаты позволяют сделать следующие выводы :

-

1. Маркерами пероральной экспозиции в организме белых крыс линии Вистар сурьмы и мышьяка в составе сложной смеси являются: мышьяк в тканях печени, почек, мышц, щитовидной железы и цельной крови, сурьма в цельной крови.

-

2. При подостром комбинированном пероральном действии на организм белых крыс линии Вистар мышьяка в дозе 15 мкг/кг и сурьмы в дозе 61 мкг/кг в составе сложной смеси отмечается увеличение содержания хлора, калия, серы, кальция, рубидия, цинка, марганца, хрома в печени и почках, снижение концентрации в крови, сердце, щитовидной железе, сердце, легком хрома,

марганца, железа, меди, молибдена, никеля, селена, стронция, которые служат элементными маркерами экспозиции.

Финансирование. Работа была выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 17-05-00056).

Список литературы Элементные маркеры экспозиции при комбинированном пероральном действии на организм белых крыс линии Вистар химических смесей с преобладанием сурьмы и мышьяка

- Ковальский В.В. Биогеохимические провинции СССР и методы их изучения // Труды Биогеохимической лаборатории АН СССР. - М., 1960. - С. 11.

- Проблемы биогеохимии микроэлементов и геохимической экологии / сост. Ю.В. Ковальский. - М.: Россельхозакадемия, 2009. - 357 с.

- Ермаков В.В. Геохимическая экология и биогеохимические критерии оценки экологического состояния таксонов биосферы // Геохимия. - 2015. - № 3. - С. 203-221.

- Качество жизни, связанное со здоровьем: оценка и управление: монография / М.П. Дьякович, В.С. Рукавишников, П.В. Казакова, И.А. Финогенко, Е.П. Бокмельдер, И.Ю. Соловьева / под ред. В.С. Рукавишникова. - Иркутск: Научный центр реконструктивной и восстановительной хирургии Сибирского отделения РАМН, 2012. - 168 с.

- Зайцева Н.В., Устинова О.Ю., Землянова М.А. Медико-профилактические технологии для задач управления риском нарушений здоровья населения, ассоциированных с воздействием факторов среды обитания // Фундаментальные исследования. - 2014. - № 10-4. - С. 665-670.

- Актуальные проблемы профилактической медицины в Уральском регионе / В.Б. Гурвич, Э.Г. Плотко, С.В. Кузмин, К.П. Селянкина, В.В. Рыжов, Н.П. Макаренко, В.Г. Надеенко // Сборник научных трудов и научно-практических работ, посвященный 80-летию Госсанэпидслужбы России. - Екатеринбург, 2002. - C. 76-81.

- Микроэлементозы человека: этиология, классификация, органопатология: монография / А.П. Авцын, А.А. Жаворонков, М.А. Риш, Л.С. Строчкова. - М.: Медицина, 1991. - 496 с.

- Современные представления о физиологической роли кальция в организме человека / Е.М. Булатова, Т.В. Габрусская, Н.М. Богданова, Е.А. Ялфимова // Педиатрия. - 2007. - Т. 86, № 5. - С. 117-124.

- Beggs M.R., Alexander R.T. Intestinal absorption and renal reabsorption of calcium throughout postnatal development // Exp Biol Med. - 2017. - Vol. 242, № 8. - P. 840-849.

- DOI: 10.1177/1535370217699536

- Титан в организме человека: роль, источники, нехватка и избыток [Электронный ресурс] // Здоровье и психология: все о физическом и душевном здоровье. Блог Алексея Рыбака. - URL: http://zdips.ru/zdorovoe-pitanie/mineraly/1635-titan-v-organizme-cheloveka.html (дата обращения: 15.12.2018).

- Биологическая роль титана [Электронный ресурс] // Диоксид титана TiO2 (двуокись титана, titanium dioxide). - URL: http://www.titandioxide.ru/articles/art_21.php (дата обращения: 15.12.2018).

- Оганян А.А., Неелова О.В. Биологическая роль хрома, применение дихромата калия в фармацевтическом анализе // Успехи современного естествознания. - 2011. - № 8. - С. 227-227.

- Мамырбаев А.А. Токсикология хрома и его соединений: монография. - Актобе, 2012. - 284 с.

- Dobson A., Erikson K.M., Aschner M. Manganese Neurotoxicity // Annals of the New York Academy of Science. - 2004. - Vol. 1012. - P. 115-128.

- DOI: 10.1196/annals.1306.009

- Железо в организме, регуляция [Электронный ресурс]. - URL: http://biohimik.net/prichiny-anemii/zhelezo-v-organizme/zhelezo-v-organizme-regulyatsiya (дата обращения: 15.12.2018).

- Обмен меди в организме и его нарушение [Электронный ресурс]. - URL: http://sunmuseum.ru/patofiziologiya/ 1527-obmen-medi-v-organizme-i-ego-narushenie.html (дата обращения: 15.12.2018).

- Риш М.А. Генетический контроль микроэлементозов у человека и животных // Геохимическая экология и биогеохимическое районирование биосферы: материалы второй российской школы. - М., 1999. - С. 205-207.

- Goncharova E.I., Rossman T.G. A role for metallothionein and zinc in spontaneous mutagenesis // Cancer. Res. - 1994. - Vol. 54, № 20. - P. 5318-5323.

- Zinc: a multipurpose trace element / M. Stefanidou, C. Maravelias, A. Dona, C. Spiliopoulou // Arch. Toxicol. - 2006. - Vol. 80, № 1. - P. 1-9.

- Селен в организме [Электронный ресурс] // Биология и медицина. - URL: http://medbiol.ru/medbiol/har/0055c9fd.htm (дата обращения: 15.12.2018).

- Monomethylated trivalent arsenic species disrupt steroid receptor interactions with their DNA response elements at non-cytotoxic cellular concentrations / J.A. Gosse, V.F. Taylor, B.P. Jackson, J.W. Hamilton, J.E. Bodwell // J. Appl. Toxicol. - 2014. - Vol. 34, № 5. - P. 498-505.

- DOI: 10.1002/jat.2898

- МакДермотт М. Секреты эндокринологии. - 2-е изд., испр. и дополн.: пер. с англ. - СПб.: Бином - Невский Диалект, 2001. - 464 с.

- Сурьма «Рвотный камень» [Электронный ресурс] // Фармакогнозия. - URL: http://pharmacognosy.com.ua/index.php/ makro-i-mikro-chudesa/surma-rvotniy-kamen (дата обращения: 12.11.2018).

- Клиническая микроэлементология. Сурьма [Электронный ресурс] // Микроэлемент. Научно-медицинский центр. - URL: www.microelement.ru/uslovno-toksichnye/99-surma.html (дата обращения: 15.12.2018).