Эмотивная составляющая воздействия текста интернет-блога

Автор: Бутакова Лариса Олеговна, Вязигина Светлана Юрьевна

Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics

Рубрика: Теоретические вопросы лингвистики эмоций (памяти профессора В.И. Шаховского)

Статья в выпуске: 1 т.22, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье показаны возможности применения экспериментальной методики семантического дифференциала для выявления эмотивной составляющей воздействия текстов интернет-блога на реципиентов - представителей разных лингвокультур. Подтверждена гипотеза о том, что тексты блогов, оперирующие ценностными категориями соответствующей реципиенту культуры, оказывают на него наиболее сильное воздействие. В результате проведенных экспериментов, ставших первым этапом лонгитюдного исследования, посвященного трансформации системы ценностей российского общества (2015-2025 гг.), установлена высокая степень воздействия выбранных текстов интернет-блога на русскую и американскую группы реципиентов. Выявлен национально ориентированный характер воздействия блогового контента в целом, поскольку статьи, предлагаемые участникам эксперимента в каждой группе для прочтения, содержали актуальный материал, связанный с определенной лингвокультурой и ценностями. Их наличие направляло восприятие испытуемых, что обусловило характер ответных эмоций и типов реагирования. Поэтапное предъявление текста статьи, положительных и отрицательных комментариев к нему позволило обнаружить зависимость процесса рецепции от заложенного каждым объектом вектора воздействия. Доказано, что именно он направлял трансформацию перцепции реципиентов. Восприятие объекта реципиентом текста блога трансформировалось в том числе и за счет гетерогенных составляющих электронного дневника: рецепция текста статьи в сопровождении с графическими объектами и дальнейшее чтение комментариев как сплава генетически разных знаковых систем (текст, фото), дополняющих друг друга, способствовало лучшему усвоению информации реципиентами в том направлении, в котором это выгодно автору интернет-дневника.

Эмотивность, ценность, факторный анализ, семантический дифференциал, воздействие

Короткий адрес: https://sciup.org/149142309

IDR: 149142309 | УДК: 81’23:159.942 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2023.1.4

Текст научной статьи Эмотивная составляющая воздействия текста интернет-блога

DOI:

Организующая функция средств массовой информации (далее – СМИ), в частности цифровых, в жизни современного общества заключается не только в поиске и оперативной передаче данных, но и в контроле над внутренним духовным миром человека, возможностями его трансформации, а также контролем за эмоциональным состоянием общества. Эффективным средством глубокого влияния на сознание человека, группы лиц, общества в целом может стать речевая манипуляция на уровне эмотивной организации текстов. Наиболее комфортной средой для реализации таких трансформаций является современное виртуальное пространство, что способствует популяризации дигитальных жанров современных СМИ.

Цель речевого воздействия – изменение индивидуального сознания и создание определенной организации деятельности человека, спровоцированной в нужном коммуникатору направлении. Исходя из сказанного, приемлемой можно считать общую трактовку речевого воздействия: оно заключается в «произвольном и непроизвольном воздействии субъекта на реципиента в процессе речевого общения, осуществляемого преимущественно в устной и письменной форме, а также в форме внутренней речи, которое определяется сознательными и бессознательными интенциями субъекта, целями коммуникации и конкретной знаковой ситуацией в совокупности с фоновыми знаниями, осуще- ствляется с помощью лингвистических, паралингвистических и символических интертекстуальных и графических средств и способно влиять на индивидуальное и коллективное сознание и поведение реципиентов с разной степенью эффективности и результативности» [Шелестюк, 2014, с. 40–41].

Проблема выделения типов и способов воздействия напрямую связана с проблемами определения роли эмоций для когнитивной и коммуникативной деятельности человека, о чем неоднократно писал В.И. Шаховский, отмечая, что в человеке все движется эмоциями: его креативное мышление, аксиологическое поведение, вербальные рефлексы, в том числе и эмоциональные [Шаховский 2008; 2009]. Такие особенности эмотивной составляющей речевого поведения говорящего и адресата имеют когнитивную природу, не могут, по убеждению В.И. Шаховского, не отражаться в тексте, составляя важнейшую текстовую категорию, без которой невозможно понимание текста и характера его воздействия [Шаховский 2008; Ша-ховский, Сорокин, Томашева, 1998; Эмотивный код языка..., 2004]. Авторы эмотивной концепции текста не случайно подчеркивают: «Эмоциональный уровень текста и его составляющие (эмотемы – система эмотем – эмоциональный тон – динамика эмоционального тона) особенно значимы в коммуникации для диалога автора и адресата, т. к. они определяют общую эмоциональную тональность текста, влияющую на формирование его смысла и эмоциональной реакции адресата в сознании адресата» [Болотнова, 2022, с. 199].

Экспериментальное исследование, результаты которого представлены в статье, проводилось в 2015 г. и стало первым этапом комплексного изучения (2015–2025 гг.) трансформации ценностей носителей русской культуры. Актуальность данного лонгитюдного эксперимента заключается в возможности прогнозирования дальнейшей трансформации ценностных структур общества и установления зависимости таких изменений от факторов меняющейся «среды» (начиная от событий жизни лингвокультурного и мирового сообщества и заканчивая их отражением в виртуальном пространстве).

Цель статьи – показать, какими экспериментальными способами можно выявить эмотивную составляющую воздействия текстов интернет-блога на реципиентов – представителей разных лингвокультур, связав характер воздействия, полимодальную организацию виртуального дневника с транслированием национально обусловленных ценностных смысловых компонентов.

Материал и методы

Вопрос об измерении степени речевого воздействия сегодня остается актуальным. В научном дискурсе чаще всего применяется методика субъективного шкалирования, разработанная еще в 1955 г. группой американских исследователей во главе с Ч. Осгудом [Osgood, Suci, Tannenbaum].

Указанная методика обладает рядом преимуществ, что сделало ее востребованной в научной среде: она предоставляет возможности количественного и качественного анализа смыслов и группового сознания [Дружинин, 2003, с. 317].

Благодаря использованию данной методики стало возможным воссоздать субъективное семантическое пространство, то есть описать сенсорно-афферентный и эмоциональнооценочный образ объекта, воспринимаемого конкретным индивидом. Обобщение всех показателей позволяет определить «ценность» объекта для группы индивидов [Петренко, 2010, с. 89], поскольку экспериментатор «...ставит задачу увидеть, услышать, понять и пережить произведение с позиции зрителя, читателя, слушателя, описать произведение в его превращенной форме – форме события, опыта духовной жизни другого человека» [Петренко 2010, с. 303]. Методика представляет собой «процедуру оценки набора понятий по ряду биполярных шкал, образованных наиболее частотными прилагательными-антонимами» [Мягкова 2000, с. 64]. Полученные результаты, как правило, сводятся к универсальным факторам, эксплицирующим «трехмерное семантическое пространство, осями которого являются три основных фактора: Оценка, Сила и Активность» [Мягкова 2000, с. 64]. Очевидно, что есть связь между числовыми показателями, полученными по шкалам, соответствующим фактором и силой воздействия текста: чем интенсивнее нагрузка, зафиксированная на положительной части шкалы, тем выше уровень воздействия речевого произведения на реципиента [Шмелев, 2002, с. 71].

Экспериментальный психолингвистический подход коррелирует с исследованиями по коммуникативной стилистике, в рамках которой устанавливаются доминанты и способы регулятивности и регулятивные стратегии в различных типах текстов, используется понятие «эмотивного кода текста», отношения автора и адресата интерпретируются как диалог на основе текста. Такой диалог «становится возможным благодаря ассоциативной деятельности, включающей приобщение к смысловому развертыванию текста и формирующей прагматический эффект, в котором значительную роль играют эмоции и приобщение к эмоциональной тональности текста» [Болотнова, 2022, с. 199] (см. анализ коммуникативного подхода: [Болотнов 2015; Болотнова 2022; Языковая личность..., 2017]). Этот эффект, возникающий в результате воздействия смыслового развертывания, эмотивной, ценностной составляющих текста, может быть зафиксирован с помощью методики семантического дифференциала, которая использована в нашем исследовании для определения специфики воздействия ценностных составляющих текста статьи интернет-блога на носителей русского языка.

Для подтверждения нашего предположения о том, что особенно сильное воздействие оказывают тексты блогов, опериру- ющие ценностными категориями соответствующей реципиенту культуры, то есть воздействие имеет национально маркированный характер, нами было принято решение о проведении дополнительного эксперимента с представителями западной (американской) культуры. Сопоставление результатов, полученных от двух групп респондентов (русской и американской), позволяет говорить об особенностях восприятия информации русской группой реципиентов на основе имеющегося в их сознании культурного кода, формирующего ценностную общность данной группы, а также о возможной трансформации родной для русских реципиентов системы ценностей и, следовательно, трансформации восприятия предложенного объекта через речевое воздействие, оказываемое автором блога.

Результаты и обсуждение

Реципиентами экспериментального исследования стали носители русского языка, студенты технического вуза первого и второго курсов. Цель эксперимента – определение уровня эмоционально-оценочного восприятия текста статьи интернет-блога и комментариев читателей. Процедура эксперимента охватывала три этапа.

На первом этапе испытуемые должны были оценить образ русских по 20 семибалльным (от –3 до +3) двухполюсным шкалам. Шкалы были заданы прилагательными-оппозитами: маленький – большой , трусливый – храбрый , хилый – могучий , темный – светлый , грязный – чистый , печальный – радостный , грубый – нежный и т. п.

Указанные шкалы были получены на предварительном этапе в ходе опроса групп русских и американских студентов, в рам- ках которого представителям каждой группы нужно было описать с помощью пяти прилагательных русских и американцев (см. таблицу).

Далее к каждой лексической единице было подобрано антонимическое соответствие с переводом на русский и английский языки. Таким образом, было сформировано два вида анкет (на русском и английском языке), включающих 20 семибалльных двухполюсных шкал.

После анкеты с заданием оценить образ русских испытуемым была предложена анкета с теми же шкалами, размещенными в другом порядке, с заданием оценить образ славян. Следует отметить, что большинством русских студентов понятия «русские» и «славяне» воспринимались как абсолютные синонимы, в связи с чем их соотношение в контексте данного эксперимента вызвало непонимание со стороны некоторых реципиентов.

Внешний анализ анкет на первом этапе подтвердил равнозначность восприятия образов данных явлений.

Через неделю, на втором этапе эксперимента, этим же испытуемым было предложено прочитать статью Ю. Магаршак из электронного дневника, посвященную анализу «русского национализма» (Магаршак). Автор статьи в довольно жесткой форме разделял понятия «русские» и «славяне», настаивая на отсутствии между ними весомой связи. Текст статьи также содержал довольно резкие комментарии в адрес обеих этнических групп.

После чтения статьи учащиеся оценивали образы русских и славян по тем же 20 антонимическим категориям, полученным в результате предварительного опроса русских и американских реципиентов, но расположенным в измененном порядке. Задача данного этапа

Результаты опроса русских и американских студентов

Results of Russian and American students’ survey

|

Ответы русской группы |

Ответы американской группы |

||

|

Русские |

Американцы |

Русские |

Американцы |

|

|

|

|

эксперимента заключалась в выявлении трансформации восприятия предложенных объектов в результате речевого воздействия, оказанного статьей интернет-блога.

Третий этап эксперимента состоялся через неделю. Тем же испытуемым было дано задание прочитать комментарии к статье читателей интернет-блога. Испытуемые были заранее распределены на две группы. Для первой были заблокированы комментарии читателей, поддерживающих мнение автора. В итоге реципиенты вынуждены были читать только резко негативные комментарии в адрес автора статьи. Участники второй группы должны были читать комментарии пользователей, поддерживающих мнение автора интернет-блога. После ознакомления с комментариями участникам обеих групп еще раз нужно было оценить в двух анкетах образы русских и славян (см. описание эксперимента: [Вязигина, 2015, с. 203]).

Полученные результаты в виде двух групповых матриц оценок испытуемыми образа русских и образа славян были проанализированы с помощью методики факторного анализа. Так были установлены два семантических пространства с размещением в их пределах указанных объектов (см. рис. 1–3). В результате обработки данных в каждой группе было выделено по три значимых фактора. Названия полученных факторов представлены образующими их шкалами.

Фактор «Эмоциональная оценка» (26 % общей дисперсии) объединил эмоциональное отношение к образу славян по шкалам: печальный – радостный (вес факторной нагрузки – 0,806), унылый – жизнерадостный (0,805), грустный – веселый (0,751), несчастный – счастливый (0,731).

Фактор «Сила» (25 % общей дисперсии) составили шкалы: хилый – могучий (вес факторной нагрузки – 0,809), слабый – сильный (0,744), чужой – родной (0,7).

Фактор «Активность» (20 % общей дисперсии) был представлен шкалами: пассивный – активный (вес факторной нагрузки – 0,786), агрессивный – неагрессивный (0,748).

Для формализации восприятия образа русских также было выделено три фактора.

Фактор «Эмоциональная оценка» (30 % общей дисперсии) охватил шкалы: несчаст- ный – счастливый (вес факторной нагрузки – 0,843), печальный – радостный (0,756), унылый – жизнерадостный (0,754).

Фактор «Сила» (26 % общей дисперсии) составили шкалы: маленький – большой (вес факторной нагрузки – 0,775), чужой – родной (0,762).

Фактор «Активность» (16 % общей дисперсии) оказался равным одной паре шкал: пассивный – активный (вес факторной нагрузки – 0,776).

Рассматривая факторную структуру обоих объектов, следует отметить совпадение большинства шкал с максимальным весом факторной нагрузки в обеих группах, что говорит о восприятии реципиентами образов предложенных объектов как максимально близких.

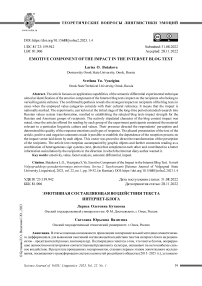

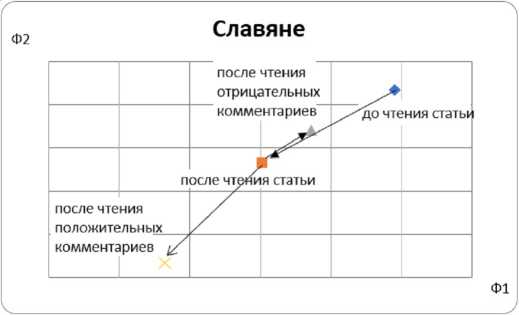

Трансформация восприятия предложенных русским реципиентам объектов представлена на графиках (см. рис. 1–3). Несмотря на изначально положительное отношение испытуемых к обоим объектам шкалирования (расположение точки «до чтения статьи»), чтение статьи способствовало трансформации восприятия данных объектов, что было выражено в снижении факторного значения обоих объектов на этапе «после чтения статьи» (см. рис. 1, 2).

Однако в сравнении со статьей значительно большую суггестивную функцию выполнили комментарии читателей. Следует отметить, что на восприятие образа русских и славян сильное воздействие оказало последовательное прочтение статьи, транслирующей позицию автора, и комментариев читателей, как поддерживающих авторскую позицию, так и отрицающих ее. Эмоциональная составляющая и доказательная база данных текстов способствовали тому, что восприятие шкалируемых объектов реципиентами претерпело значительную трансформацию, относительно своего первоначального значения (см. рис. 1, 2).

Так, воздействие положительных комментариев, то есть написанных читателями, согласными с мнением автора, в большей степени трансформировало восприятие образа славян по всем трем факторам (см. рис. 1, 2), в особенности по факторам «Сила» и «Активность» (см. рис. 3).

Полученные результаты можно объяснить концентрацией эмотивности в текстах

Рис. 1. Семантическое пространство восприятия образа русских до и после чтения статьи и комментариев (Ф1, Ф2):

Ф1 – «Эмоциональная оценка»; Ф2 – «Сила»

Fig. 1. Semantic space of perception of the image of Russian before and after reading the article and comments (Ф1, Ф2):

Ф1 – “Emotional assessment”; Ф2 – “Strength”

Рис. 2. Семантическое пространство восприятия образа славян до и после чтения статьи и комментариев (Ф1, Ф2):

Ф1 – «Эмоциональная оценка»; Ф2 – «Сила»

Fig. 2. Semantic space of perception of the image of Slavs before and after reading the article and comments (Ф1, Ф2):

Ф1 – “Emotional assessment”; Ф2 – “Strength”

комментариев, как положительных, так и отрицательных. Текст статьи, вероятно, воздействовал на логико-рациональном уровне. Кроме этого, комментарии всегда производят впечатление «голоса народа», тех, кто близок читателю, что усиливает восприятие не самого текста, а композиции «текст + комментарии определенного рода».

Негативная для реципиента информация, не совпавшая с его позицией, вероятно, вызвала сильное эмоциональное раздражение, оказав большее воздействие, которое сохра- нялось длительный период времени. Именно с этим эффектом можно связать резкое изменение значений факторной нагрузки после чтения отрицательных комментариев.

Завершая описание данного эксперимента, заключим, что предложенная русским реципиентам статья из популярного интернет-блога регулировала их восприятие на информативном уровне – с помощью содержания актуальной для данной группы информации, на лексико-семантическом уровне – за счет выбора лексических средств ее представления,

Рис. 3. Семантическое пространство восприятия образа славян до и после прочтения статьи и комментариев (Ф2, Ф3):

Ф2 – «Сила»; Ф3 – «Активность»

Fig. 3. Semantic space of perception of the image of Slavs before and after reading the article and comments (Ф2, Ф3):

Ф2 – “Strength”; Ф3 – “Activity”

на визуальном уровне – мультимедийным форматом «носителя» и спецификой его гетерогенных составляющих.

Для верификации полученных результатов было принято решение о проведении идентичной серии экспериментов с англоговорящими реципиентами, носителями американской культуры.

На данном этапе целью нашего исследования было выявление трансформации восприятия объекта реципиентами американской культуры.

Американская этническая группа, как и любая локальная цивилизация, формирует собственный тип культуры и, соответственно, имеет свои традиции, культурные черты и сложившуюся индивидуальную систему ценностей. Формирование данной системы проходило под прямым воздействием ряда факторов, таких как географические особенности развития, приток иммигрантов и т. д. Однако особое влияние на формирование общественного сознания оказали идеи английских протестантов. Именно пуританизм, по мнению ряда исследователей (Л. Гринфилд, Т.Г. Голенполь-ский, В.П. Шестаков, О.В. Ладыка), стал идеологической базой, заложившей основы американской этики, морали и культурных традиций, определив идею особого пути развития американского общества [Попова, 2004, с. 19]. Таким образом, религиозный оптимизм, свойственный первым поселенцам, прибывшим в

Новый Свет из Старой Европы, заложил основу духовного образа современной Америки [Голенпольский, Шестаков, 1981, с. 18]. Считая себя группой «талантливых святых», «призванных самим Господом Богом», пилигримы позиционировали себя особыми людьми, пришедшими, чтобы «обладать этой землей» [Сардар, Дэвис, 2003, с. 115]. Именно осознание своей исключительности определило два базовых принципа концепта «американской мечты» – осознание своей избранности и понимание особой миссии Америки [Ладыка, 2014, с. 118].

В результате сложившийся американский национальный характер отражает особый склад мышления, психологии и поведения, а также совокупность социально-психологических черт и социальных стереотипов.

В эксперименте с американскими реципиентами объектом исследования стала блоговая часть одного из самых посещаемых на момент проведения эксперимента новостных сайтов США – The Huffington Post. В данном интернет-издании публиковались новостные статьи, сатирические заметки и блоги, в основном на политические, экономические и общесоциальные темы.

Эксперимент проводился в сентябре – октябре 2016 г. с применением метода семантического дифференциала и последующим факторным анализом полученных данных. Участниками эксперимента стали студенты первого и второго годов обучения колледжа при университете города Цинциннати в штате Огайо, США (University of Cincinnati, College of Business).

Эксперимент состоял из трех этапов. На первом этапе участникам эксперимента предлагалось оценить образ американцев по 20 семибалльным (от –3 до +3) двухполюсным шкалам. Шкалы были представлены антонимическими лексическими единицами, в том числе – прилагательными: bad (плохой) – good (хороший), weak (слабый) – strong (сильный), stupid (глупый) – clever (умный) и т. д., полученными в результате предварительного опроса.

Далее испытуемым предлагалось оценить образ афроамериканцев с помощью такой же анкеты с измененным порядком шкал.

При анализе анкет на данном этапе была выявлена неидентичность восприятия американцев и афроамериканцев американской группой тестируемых.

Через неделю был проведен второй этап эксперимента: группе с теми же испытуемыми предлагалось прочитать статью L. Susong из интернет-блога HuffPo (Susong), посвященную проблеме взаимоотношений черного и белого населения Америки. В статье была описана скандальная ситуация, произошедшая на ежегодной свадебной конференции Creative at Heart, организаторы которой разместили в Instagram * приглашение на данное мероприятие и фотографию с 26 улыбающимися женщинами с белым цветом кожи. Среди комментаторов статьи сразу возникло недоумение. Они разделились на тех, кто утверждал, что данная фотография является намеком на привилегию белой расы в США и публичное унижение афроамериканцев в данном посте в Instagram, и тех, кто счел данную позицию несостоятельной или же вообще не обратил на это никакого внимания. Статья была написана от первого лица и выражала мнение автора, который в довольно категоричной форме утверждал, что подобное отношение просто недопустимо в цивилизованном обществе.

После чтения статьи испытуемым было предложено оценить образы американцев и афроамериканцев по тем же шкалам. Порядок следования шкал в анкете был изменен. Данный этап эксперимента позволил установить трансформацию восприятия заявленного объекта как следствие речевого воздействия статьи указанного интернет-блога.

Спустя неделю был проведен третий этап эксперимента, целью которого было выявление трансформации сознания реципиентов в результате рецепции комментариев читателей. Предварительно все испытуемые были разделены на две группы. Первой группе реципиентов были предложены комментарии читателей, поддерживающих мнение автора статьи и защищающих таким образом права афроамериканского населения США. Вторая группа читала комментарии пользователей, выражающих противоположную мнению автора позицию. Текст комментариев содержал либо негативное отношение к афроамериканцам в целом, либо уверенность в благих намерениях организаторов конференции и убеждение в отсутствии злых помыслов у авторов данного поста.

По окончании всех этапов эксперимента две групповые матрицы оценок предложенных объектов шкалирования (образ американцев, образ афроамериканцев) были подвергнуты процедуре факторного анализа, с помощью которого были установлены два семантических пространства и места указанных объектов в них. На основании полученных данных в каждой группе были выделены три значимых фактора, названиями которых стали наименования образующих их шкал.

Факторный анализ образа американцев привел к определению трех шкал.

Первый фактор – «Оценка» (22 % общей дисперсии) его образовали шкалы, описывающие эмоциональное состояние реципиентов в момент рецепции объекта шкалирования: angry (злой) – kind (добрый) (вес факторной нагрузки – 0,893), gloomy (унылый) – joyful (веселый) (0,795), sad (печальный) – merry (радостный) (0,710), blue (грустный) – cheerful (радостный) (0,701).

Второй фактор «Сила» (20 % общей дисперсии) образован шкалами: passive (пассивный) – active (активный) (вес факторной нагрузки – 0,839), rough (грубый) – sensitive (нежный) (0,735), weak (слабый) – strong (сильный) (0,732).

Третий фактор «Активность» (17 % общей дисперсии) составили шкалы: passive (пассивный) – active (активный) (вес факторной нагрузки – 0,812), coward (боязливый) – brave (смелый) (0,719).

Восприятие образа афроамериканцев также представлено тремя факторами. Первый – «Оценка» (24 % общей дисперсии) образован шкалами: nasty (противный) – pleasant (приятный) (вес факторной нагрузки – 0,748), false (фальшивый) – truthful (правдивый) (0,720), gloomy (унылый) – joyful (веселый) (0,715).

Второй фактор «Сила» (20 % общей дисперсии) составлены шкалами: feeble (слабый) – mighty (сильный) (вес факторной нагрузки – 0,803), small (маленький) – big (большой) (0,732), aggressive (агрессивный) – non aggressive (неагрессивный) (0,707).

Третий фактор «Активность» (19 % общей дисперсии) образован шкалами: passive (пассивный) – active (активный) (вес факторной нагрузки 0,821), false (фальшивый) – truthful (правдивый) (0,724).

Трансформация восприятия объектов в результате чтения статьи и комментариев пользователей графически выражена изменением координат точки в семантическом пространстве восприятия образов американцев и афроамериканцев.

Точка «до чтения статьи» на обоих графиках расположена в области положительных значений по обеим координатным осям, что указывает на изначальное позитивное восприятие обоих объектов шкалирования. Далее, в результате рецепции текста статьи интернет-блога, координаты точек «после чтения статьи» на графиках изменились. Так, при восприятии образа американцев на этапе «после чтения статьи» значение фактора 2 значительно увеличилось, в то время как значение фактора 1 снизилось (см. рис. 4). Таким образом, объект стал восприниматься более «активным», «вызывающим чувства» и «сильным», но отношение реципиентов к нему изменилось в негативную сторону. В сравнении с этим при восприятии образа афроамериканцев эмоциональное состояние реципиентов также значительно изменилось (см. рис. 5). На графиках видно, что восприятие обоих предложенных объектов «после чтения статьи» отмечено ростом напряженного состояния реципиентов, что выражено увеличением значения координат точки по фактору 2. Однако при восприятии «американцев» со значительным ростом фактора 2 заметно снижение показателей фактора 1. Так, американцы стали восприниматься более «злыми», «печальными» и «грустными». В сравнении с этим заметен незначительный рост фактора 1 при восприятии образа афроамериканцев. Восприятие данного объекта трансформировалось в сторону более «приятного», «правдивого» и «радостного».

Изменение координат точки первой группы реципиентов, прочитавших комментарии читателей, не согласных с мнением автора, подчеркивающих несостоятельность обвинений в адрес организаторов описанного в статье мероприятия, свидетельствует о трансформации восприятия объектов шкалирования под воздействием текста комментариев. Так, у первой группы реципиентов при восприятии образа американцев напряженное состояние по оси фактора 2 незначительно уменьшилось, в то время как позитивное отношение реципиентов к данной группе вернулось практически на прежний уровень по фактору 1 (см. рис. 4). Напряженность состояния реципиентов при восприятии образа афроамериканцев по фактору 2 уменьшилась – параллельно с уменьшением значения фактора 1 (см. рис. 5).

В результате рецепции комментариев читателей, солидарных с мнением автора статьи, второй группой испытуемых прослеживается дальнейшая трансформация восприятия образа американцев и афроамериканцев в траектории, заложенной текстом статьи (см. рис. 5). Так, при восприятии образа американцев второй группой реципиентов увеличивается напряженное состояние данной группы (фактор 2), при этом позитивное восприятие к предложенному объекту значительно уменьшается (см. рис. 4).

Не менее ярко речевое воздействие статьи и комментариев отразилось на значениях показателей фактора 3 (см. рис. 6, 7). На эта-

Рис. 4. Семантическое пространство восприятия образа американцев до и после чтения статьи и комментариев (Ф1, Ф2):

Ф1 – «Эмоциональная оценка»; Ф2 – «Сила»

Fig. 4. Semantic space of perception of the image of Americans before and after reading the article and comments (Ф1, Ф2):

Ф1 – “Emotional assessment”; Ф2 – “Strength”

Афроамериканцы

Рис. 5. Семантическое пространство восприятия афроамериканцев до и после чтения статьи и комментариев (Ф1, Ф2):

Ф1 – «Эмоциональная оценка»; Ф2 – «Сила»

Fig. 5. Semantic space of perception of the image of African Americans before and after reading the article and comments (Ф1, Ф2):

Ф1 – “Emotional assessment”; Ф2 – “Strength”

пе «до чтения статьи» его значение располагается в области положительных значений по оси данного фактора. В результате восприятия текста статьи на этапе «после чтения статьи» показатели фактора 3 трансформируются в сторону уменьшения значения данного фактора по обоим объектам (см. рис. 6, 7). При восприятии образа афроамериканцев с уменьшением значения фактора 3 увеличивается значение фактора 1 (см. рис. 7). При восприятии образа американцев уменьшение значения фактора 3 сопровождается уменьшением показателя фактора 1 (см. рис. 6).

На этапе «После чтения положительных комментариев», то есть комментариев читателей, солидарных с мнением автора интернет-блога, у соответствующей группы реципиентов сохраняется та же тенденция трансформации восприятия данных объектов: уменьшение показателей обоих факторов при восприятии американцев и уменьшение показателя фактора 3 совместно с увеличением показателя фактора 1 при восприятии афроамериканцев.

Этап «после чтения отрицательных комментариев», то есть написанных читателями, не согласными с мнением автора, представ-

Рис. 6. Семантическое пространство восприятия образа американцев до и после чтения статьи и комментариев (Ф1, Ф3):

Ф1 – «Эмоциональная оценка»; Ф3 – «Активность»

Fig. 6. Semantic space of perception of the image of Americans before and after reading the article and comments (Ф1, Ф3):

Ф1 – “Emotional assessment”; Ф3 – “Activity”

Афроамериканцы

Рис. 7. Семантическое пространство восприятия образа афроамериканцев до и после чтения статьи и комментариев (Ф1, Ф3):

Ф1 – «Эмоциональная оценка»; Ф3 – «Активность»

Fig. 7. Semantic space of perception of the image of African Americans before and after reading the article and comments (Ф1, Ф3):

Ф1 – “Emotional assessment”; Ф3 – “Activity”

лен изменением значения фактора «Активность» в сторону увеличения его значения при восприятии как американцев, так и афроамериканцев (см. рис. 6, 7).

Полученные результаты свидетельствуют о высокой степени воздействия выбранного нами интернет-блога на американскую группу реципиентов. Указанное воздействие осуществлялось за счет взаимодействия семиотически разнородных составляющих интернет-блога как мультимедийного текста, содержа- щего актуальную для каждой группы реципиентов информацию, затрагивающую ценностную организацию каждой из этих групп.

Выводы

Результаты проведенной серии экспериментов подтверждают суггестивную функцию интер-нет-блога как сложного поликодового семиотического текста, способного трансформировать восприятие предложенного объекта реципиентами.

Тексты интернет-блогов, имеющие национально маркированный характер, оказывают особо сильное воздействие на реципиентов соответствующей культуры. Предложенные русским и американским испытуемым к прочтению статьи содержали актуальный для каждой группы материал, касающийся ценностной организации каждой группы индивидуально.

Рецепция текста статьи в сопровождении с графическими объектами и дальнейшее чтение комментариев, также представляющих собой объединение генетически разных знаковых систем (текст, фото), дополняющих друг друга, способствовало лучшему усвоению информации реципиентами в том направлении, в котором это выгодно автору интер-нет-дневника.

В процессе чтения статьи блога, а также положительных и отрицательных комментариев восприятие указанного объекта испытуемыми обеих групп трансформировалось в зависимости от заложенного в тексте вектора воздействия.

Список литературы Эмотивная составляющая воздействия текста интернет-блога

- Болотнов А. В., 2015. Текстовая деятельность как отражение коммуникативного и когнитивного стилей информационно-медийной языковой личности. Томск: Том. центр науч.-техн. информации. 273 с.

- Болотнова Н. С., 2022. Концепция эмотивности B.И. Шаховского в контексте исследований по коммуникативной стилистике текста // Известия ВГПУ Филологические науки. №2 3 (166). C. 197-203.

- Вязигина С. Ю., 2015. Смысловая трансформация индивидуального сознания под воздействием интернет-блогов // Вестник Тверского государственного университета. Серия «Филология». №> 4. С. 202-207.

- Голенпольский Т. Г., Шестаков В. П., 1981. «Американская мечта» и «американская действительность». М.: Искусство. 208 с.

- Дружинин В. Н., 2003. Экспериментальная психология. СПб.: Питер. 320 с.

- Ладыка О. В., 2014. Американский национальный характер и его интерпретация в работах лингвистов // Новый взгляд. Международный научный вестник. №№ 4. С. 114-123.

- Мягкова Е. Ю., 2000. Эмоционально-чувственный компонент значения слова. Курск: Изд-во Кур. гос. пед. ун-та. 110 с.

- Петренко В. Ф., 2010. Основы психосемантики. М.: Эксмо. 480 с.

- Попова М. К., 2004. Национальная идентичность и ее отражение в художественном сознании. Воронеж: Воронеж. гос. ун-т. 170 с.

- Сардар З., Дэвис М. В., 2003. Почему люди ненавидят Америку? М.: Проспект. 240 с.

- Шаховский В. И., 2008. Лингвистическая теория эмоций. М.: Гнозис. 416 с.

- Шаховский В. И., 2009. Язык и эмоции в аспекте линг-вокультурологии. Волгоград: Перемена. 170 c.

- Шаховский В. И., Сорокин Ю. А., Томашева И. В., 1998. Текст и его когнитивно-эмотивные метаморфозы (межкультурное понимание и лингвоэкология). Волгоград: Перемена. 148 с.

- Шелестюк Е. В., 2014. Речевое воздействие: онтология и методология исследования. М.: Флинта: Наука. 344 с.

- Шмелев А. Г., 2002. Психодиагностика личностных черт. СПб.: Речь. 480 с.

- Эмотивный код языка и его реализация, 2003: коллектив. моногр. / науч. ред. В. И. Шаховский. Волгоград: Перемена. 174 с.

- Языковая личность и медиасреда: коммуникативно-когнитивные аспекты взаимодействия, 2017 / под ред. Н. С. Болотновой. Томск: Изд-во Том. ЦНТИ. 248 с.

- Osgood C. E., Suci G., Tannenbaum P. The Measurement of Meaning. URL: https://books.google.ru/ books-id