Эмпирическое исследование влияния иноязыковой тревожности на лексическую компетенцию обучающихся билингвов

Автор: Андрюшкина Юлия Сергеевна

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu

Рубрика: Молодые голоса

Статья в выпуске: 2, 2021 года.

Бесплатный доступ

В работе приведены результаты эксперимента по выявлению иноязыковой тревожности (шкала FLCAS) и ситуативной тревожности (вопросник Ч.Д. Спилбергера), а также их влияния на лексическую компетенцию обучающегося билингва. Полученные результаты позволили сделать вывод, что тревожное состояние приводит к снижению концентрации при выполнении задания, так как мысли о потенциальной неудаче и неуверенность в своих знаниях нарушают течение когнитивных процессов, необходимых для выполнения академической задачи.

Иноязыковая тревожность, изучение языка, лексическая компетенция, личностная тревожность, ситуативная тревожность, опрос

Короткий адрес: https://sciup.org/146282291

IDR: 146282291 | УДК: 81’23 | DOI: 10.26456/vtfilol/2021.2.204

Текст научной статьи Эмпирическое исследование влияния иноязыковой тревожности на лексическую компетенцию обучающихся билингвов

В свете повсеместного повышения интереса к когнитивным исследованиям концепция «аффективного фильтра» С. Крашена вновь приобрела популярность. По мнению ученого, эмоции – это фильтр, контролирующий доступ информации в мозг. В момент повышения тревожности фильтр блокирует деятельность мозга, и обработка поступающей информации замедляется, а при снижении уровня тревожности оперативная система мозга получает возможность анализировать информацию более эффективно [18; 19]. Отсюда, особую остроту приобретает проблема языковой тревожности (second/foreign language anxiety), причём более адекватным, на наш взгляд, является предлагаемый нами перевод «иноязыковая тревожность», которую в общих чертах можно определить как психологическую тревожность, связанную с изучением и использованием второго/иностранного языка (Я2) при говорении, аудировании и запоминании. В научном обиходе также встречается термин «ксеноглоссофобия» (xenoglossophobia) [2; 3].

Исследования последних лет показали, что иноязыковая тревожность является специфическим типом беспокойства, наиболее тесно связанным с речепроизводством на иностранном языке [17; 20; 21]. Состояние эмоциональной напряженности затрагивает не только относительно простые, например, сенсорные процессы, но и более сложные, интеллектуальные. Объяснением этому может служить мысль А.А. Залевской: «В многомерном и многоуровневом процессе психического отражения взаимодействуют (трансформируются, дифференцируются, интегрируются, переходят друг в друга) разные уровни, в том числе сенсорноперцептивных процессов, представлений, речемыслительных процессов, понятийного мышления, интеллекта. В реальной жизни все уровни психической деятельности индивида взаимосвязаны; один из них может быть ведущим в зависимости от цели деятельности и решаемых задач, но никогда не выступает сам по себе, лишь определяя специфическую структуру всей системы психического» [8: 18].

Два самых распространенных критерия оценивания успешности овладения иностранным языком в условиях учебного билингвизма являются итоговые языковые тесты и оценки, полученные студентами за курс обучения. Ряд исследований показал значительную негативную корреляцию между уровнем иноязыковой тревожности и академическими результатами освоения курса [13; 14; 16; 17]. Исследователи признают негативное влияние иноязыковой тревожности на общие показатели успеваемости студентов, но отмечают необходимость изучения влияния иноязыковой тревожности на различные виды речевой деятельности и её результаты в контексте освоения и использования иностранного языка. Особую ценность представляет возможность анализа изменений в состоянии человека с опорой на характеристики его речи, так как речевой канал связи, в отличие от многих других видов деятельности, доступен для наблюдения [11].

Ряд авторов отмечает, что речь на иностранном языке сохраняет все характерные черты эмоциональной речи на родном языке, проявляющиеся в «концентрированном» виде, когда сочетаются два, три и более признаков в одной фразе (см. обзор в [4]). Аффективность речи проявляется в двух крайностях: медленная «заикающаяся», при которой говорящий неуспешно формулирует высказывание, и быстрая речь «взахлеб», характеризующаяся отсутствием логических пауз между синтаксическими и интонационными группами [9; 12].

В исследовании влияния тревожного состояния на содержание описаний изображений ТАТ (Тематический Апперцетивный Тест) на втором языке [7; 22] было выявлено, что тревожность является фактором, препятствующим проявлению языкового творчества, частично «поглощающим» способность к вербальному конструированию, ведущим к отсутствию креативности при построении речевого высказывания.

Изучение влияния иноязыковой тревожности на процесс запоминания и извлечения из памяти языковых единиц показал, что тревожные студенты осваивают новую лексику медленнее, и им труднее выполнить операцию извлечения слов из памяти [20].

Для диагностики ситуативной и иноязыковой тревожности и их возможного влияния на лексическую компетенцию обучающегося билингва нами было проведено исследование с применением анкет, составленных на основе вопросника Ч.Д. Спилбергера (в переводе Ю.Л. Ханина), теста FLCAS и вопросника с макро- и микросоциологическими данными (пол, курс обучения, гражданство, уровень владения языком). Основными методами исследования явились анкетирование и шкалирование, причём шкалирование включалось в анкетирование. Анкетирование проходило в очной форме по индивидуальной карточке-анкете в течение 20 минут. Результаты анкетирования подверглись статистическому анализу с использованием описательных статистик как общей выборки, так и различных подвыборок из нее в разрезе соответствующих характеристик респондентов (см. обзор в [5]).

Наряду с оценкой личностных особенностей участников исследования необходимо было убедиться в том, что испытуемые достаточно хорошо владеют иностранным языком, т.е. ориентируются в системе языковых знаков в достаточной мере. В монографии, обобщающей научную литературу по исследованию психолингвистических аспектов функционирования иноязычного слова, И.Л. Медведева приводит мнение, что без адекватного владения лексикой невозможны ни языковая компетенция, ни пользование языком. Более того, учащиеся сами утверждают, что лексика представляет для них наибольшую трудность в овладении Я2 [10].

В диссертационном исследовании К.В. Александрова под лексической компетенцией понимается основанная на лексических знаниях, навыках, умениях, а также на личном языковом и речевом опыте способность человека дифференцировать контекстуальное значение слова, сравнивать объем его значения в двух языках, понимать структуру значения слова и выделять национально-специфическое в значении слова [1]. Для диагностики сформированности лексической компетенции и влияния тревожности на нее нами использовался метод прямого оценивания знания (см. Рис. 1). Респондентам была предложена карточка с заданием аналитического типа: перевод предложения с английского языка на русский и выбор подходящей лексической единицы по методу завершения или восстановления высказывания [6].

В эксперименте приняли участие 155 респондентов: 47 студентов факультета иностранных языков Брянского госуниверситета; 57 студентов неязыковых факультетов Брянского госуниверситета; 51 ученик 10 классов МБОУ СОШ № 71 г. Брянска. Для всех испытуемых русский язык является родным.

|

Подчеркните правильное слово в скобках и переведите |

|

|

предложения на русский язык в правой колонке. |

|

|

Пользоваться какими-либо подсказками запрещается! |

|

|

1. Not sleeping enough can (pain/harm) your health. |

|

|

2. When did he (invent/discover) the telephone? |

|

|

3. I am afraid we can’t (permit/prefer) photography in here. |

|

|

4. At a meeting last week, the club leader got up and made a (chat/speech) about what we should do. |

|

|

5. The sister of your mother is your (aunt/niece). |

|

Рис. 1. Пример задания для диагностики сформированности лексической компетенции

После заполнения испытуемыми (далее – ии.) анкет их ответы сравнивались с «эталонным ответом». Под «эталонным ответом» подразумевается вариант ответа, демонстрирующий наличие проявления тревожности в ответе на каждый вопрос. Полученные данные подверглись статистическому анализу. Статистический анализ данных позволил нам найти ключевые показатели, отражающие однородность явления тревожности и устойчивость данного процесса (см. Табл.). Среднее значение – это усредненное значение всех данных, позволяющее рассчитать промежуточный показатель, который необходим для статистического анализа. Дисперсия – мера разброса данных вокруг среднего значения. Среднеквадратическое отклонение – это аналогичная величина, описывающая характер распределения данных в выборке. Разница между минимальным и максимальным значениями отображает диапазон возможных значений (см. Табл. 1).

Таблица 1 . Результаты статистического анализа данных выборке в целом

|

Статистический показатель |

СТ |

ИТ |

|

среднее |

16,74 |

28,41 |

|

квадрат отклонений |

47029 |

73518 |

|

минимальный |

0,00 |

0,00 |

|

максимальный |

80,00 |

100 |

|

дисперсия |

305,39 |

480,51 |

|

среднее квадрат отклонений |

17,4753 |

21,92 |

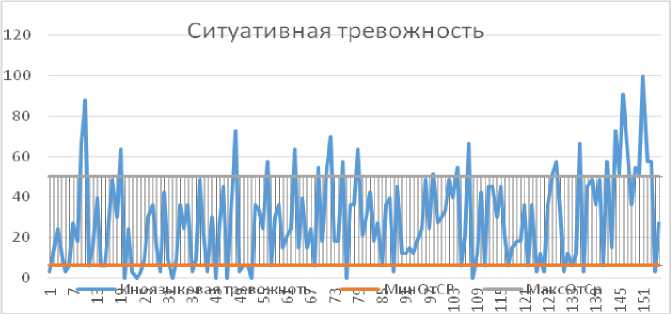

Как видно из графика (см. Рис. 2), 126 ии. (81% опрошенных) имеют уровень ситуативной тревожности в пределах нормы – от 0 до 34, 29 ии. (19%) показали высокий уровень тревожности – 34–80, низкий уровень тревожности не зафиксирован.

Рис. 2. Графическая интерпретация данных статистического анализа ситуативной тревожности в выборке в целом

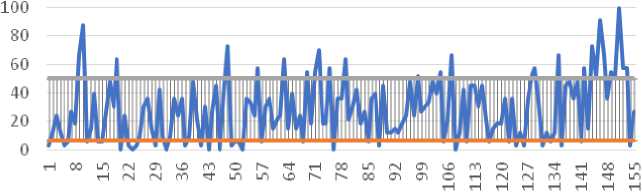

Наибольший интерес для анализа представляют ответы респондентов, находящиеся в поле за пределами верхних границ нормы уровня тревожности (выше 50 для иноязыковой тревожности и выше 34 для ситуативной тревожности). 30 ии. показали высокий уровень ситуативной тревожности, и 27 ии.

продемонстрировали высокий уровень иноязыковой тревожности, причём не всегда это одни и те же люди: 16 респондентов продемонстрировали наличие высокого уровня иноязыковой и ситуативной тревожности. (см. Рис. 3). Среди них: 3 школьника (итоговые отметки за год – 4 и 5 баллов); 5 студентов профильного факультета (1 студент 2 курса успевает на 5 баллов, 3 студента 1 курса успевают на 4 балла и 1 студент 1 курса – на 3 балла); 8 студентов 1 курса неязыковых факультетов (1 успевает на 5 баллов, 6 учатся на 4 балла и 1 имеет 3 балла).

Иноязыковая тревожность

Иноязыковая тревожнотъ МинОтСР МаксОтСр

Рис. 3. Графическое интерпретация данных статистического анализа иноязыковой тревожности в выборке в целом

Таким образом, 56% опрошенных, испытывающих иноязыковую тревожность, воспринимают как стрессовую ситуацию выполнение задания аналитического типа – перевод и осуществление выбора подходящей лексической единицы. При этом 4 респондента, 3 ученика 10 класса и студент 1 курса непрофильного факультета не справились с заданием по выбору лексической единицы. Важно отметить, что тревожные студенты затратили больше времени на выполнение задания.

Итак, в ходе эксперимента мы получили следующие результаты:

-

- иноязыковую тревожность испытывают учащиеся с разным уровнем сформированности лексической компетенции;

-

- выполнение задания аналитического типа – перевод и осуществление выбора подходящей лексической единицы – может восприниматься как стрессовое учащимися разного возраста и уровня владения иностранным языком;

-

- тревожным учащимся необходимо больше времени на выполнение задания по выбору лексической единицы адекватной замыслу и ее правильному сочетанию с другими единицами в высказывании.

Объяснением полученных результатов может служить следующее предположение: тревожное состояние приводит к снижению концентрации при выполнении задания, так как мысли о потенциальной неудаче и неуверенности в своих знаниях, беспокойство по поводу мнения других нарушают течение когнитивных процессов необходимых для выполнения академической задачи. Тревожные студенты осознают это вмешательство и пытаются компенсировать его за счет повышения прилагаемых к учебе усилий, затрачивая больше времени, чем их спокойные сверстники, но уровень достижений не отражает этих стараний. Наши результаты не противоречат выводам, полученным ранее [14; 16; 20]. Таким образом, принимая во внимание результаты пилотажного эксперимента [3] и данные этого исследования, можно сделать вывод, что понятие иноязыковой тревожности (foreign language anxiety) не ограничивается психологическим или лингвистическим контекстом, оно должно рассматриваться в комплексе психолого-педагогических, лингвистических и психолингвистических факторов. В перспективе ставится задача изучить возможные стратегии преодоления иноязыковой тревожности и способы снижения ее негативного влияния на процесс усвоения второго/иностранного языка и его использования в различных ситуациях общения, что может быть полезным как в теоретическом, так и в практическом плане.

Список литературы Эмпирическое исследование влияния иноязыковой тревожности на лексическую компетенцию обучающихся билингвов

- Александров К.В. Мультимедийный комплекс как средство обучения лексической стороне иноязычной речи студентов лингвистического вуза (на материале нем. яз.): Автореф. дисс. … к. пед. н. Нижний Новгород, 2009. 227 с.

- Андрюшкина Ю.С. Ретроспективный взгляд на проблему иноязыковой тревож-ности с позиций психолингвистики // Магия ИННО: интегративные тенденции в лингвистике и лингводидактике: сб. науч. трудов. Москва: Изд-во МГИМО–Университет, 2019а. Т. 2. С. 17–22.

- Андрюшкина Ю.С. Эмпирическое исследование взаимосвязи иноязыковой и личностной тревожности у обучающихся билингвов // Вестник ТвГУ. Серия: Филология. 2019б. № 4 (63). С. 218–224.

- Андрюшкина Ю.С. Влияние феномена иноязыковой тревожности на спонтанную речь обучающегося билингва // Лингвориторическая парадигма: теоретические и прикладные аспекты. 2020. № 2(25). C. 127–130.

- Андрюшкина Ю.С. Эмпирическое исследование взаимосвязи иноязыковой и ситуативной тревожности у обучающихся билингвов // Филология и лингводидактика в современном научном и образовательном пространстве: сб. науч. трудов. Брянск: Изд-во БГУ, 2021. 8 с. (в печати)

- Денисенко В.Н., Чеботарева Е.Ю. Современные психолингвистические методы анализа речевой коммуникации: учеб. пособие. М.: РУДН, 2008. 258 с. нигде не стаит тире, а здесь взруг – зачем?

- Еремеева А.А. Языковая репрезентация психоэмоционального состояния тревожности: Дис. … канд. филол. наук. Южный институт менеджмента, 2006. 147 с.

- Залевская А.А. Введение в теорию учебного двуязычия: учебник для магистран-тов. Тверь: Твер. гос. ун-т, 2016. 269 с.

- Лебедева Н.Н., Каримова Е.Д. Акустические характеристики речевого сигнала как показатель функционального состояния человека // Успехи физиологических наук. 2014. Т. 45. № 1. С. 57−95.

- Медведева И.Л. Психолингвистические аспекты функционирования иноязыч-ного слова. Тверь: Твер. гос. ун-т, 1999. 112 с.

- Носенко Э.Л. Эмоциональное состояние и речь. Киев: Вища школа, 1981. 195 с.

- Яблокова Т.Н. Эмоциональные высказывания в диалогической и монологиче-ской речи // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2011. № 2. С. 191−196.

- Clément R., Gardner R.C., Smythe P.C. Motivational variables in second language ac-quisition: A study of francophones learning English // Canadian Journal of Behavioural Science. 1977. Vol. 9, № 2. Pp. 123−133.

- Clément R., Gardner R.C., Smythe P.C. Social and individual factors in second lan-guage acquisition // Canadian Journal of Behavioural Science. 1980. Vol. 12, № 4. Pp. 293−302.

- Eysenck M.W. Anxiety, learning, and memory: A reconceptualization // Journal of re-search in personality. 1979. Vol. 13, № 4. Pp. 363−385.

- Gardner R.C., MacIntyre P.D. On the measurement of affective variables in second lan-guage learning // Language learning. 1993b. Vol. 43. № 2. Pp. 157−194.

- Horwitz E.K., Horwitz M.B. & Cope J. Foreign Language Classroom Anxiety // The Modern Language Journal. 1986. Vol. 70, № 2. Pp. 125–132.

- Krashen S. Second Language Acquisition and Second Language Learning. Oxford: Pergamon Press, 1981. 150 p.

- Krashen S. Principles and Practice in Second Language Acquisition. Oxford: Pergamon Press, 1982. 202 p.

- Maclntyre P.D., & Gardner R.C. Anxiety and second-language learning: Toward a the-oretical clarification // Language Learning. 1989. Vol. 39. Pp 25l−275.

- Maclntyre P.D., & Gardner R.C. Language anxiety: Its relation to other anxieties and to processing in native and second languages // Language Learning. 1991b. Vol. 41. Pp 513−534.

- Steinberg F.S., Horwitz E.K. The effect of induced anxiety on the denotative and inter-pretive content of second language speech // TESOL Quarterly. 1986. Vol. 20, №. 1. Pp. 131–136.