Эритроцитарные параметры коров черно-пестрой породы разного экогенеза в Западной Сибири

Автор: Себежко О.И., Короткевич О.С., Гудков С.Н., Коновалова Т.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Зоотехния и ветеринария

Статья в выпуске: 5, 2025 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования – оценка содержания и внутрипородной изменчивости эритроцитарных показателей гемограммы у коров чернопестрой породы разного экогенеза в Западной Сибири. Задачи: количественное определение эритроцитарных параметров, изучение их изменчивости, анализ межгрупповые различий и силы влияния фактора экогенеза на уровень изучаемых показателей у коров чернопестрой породы: чистопородных, Ирменского и Приобского типов. Изучено содержание эритроцитарных показателей гемограммы у коров чернопестрой породы разного экогенеза, разводимых на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской областей и Алтайского края. Исследования абсолютного числа эритроцитов, гемоглобина, гематокрита, эритроцитарных индексов и скорости оседания эритроцитов проведены на гематологическом анализаторе PCE90VET на животных 2й лактации с продуктивностью 8–9 тыс. кг. Средние значения гематологических показателей крупного рогатого скота исследованных групп находились в пределах общепринятой физиологической нормы. Наиболее высокими значениями показателей и фенотипической изменчивости характеризуются чистопородные животные, внутрипородные типы отличаются меньшим размахом биологической вариации, что отражает как направление селекции при создании производственных типов, так и адаптацию животных к конкретным экологическим условиям. Анализ эритроцитарных параметров показал наличие статистически достоверных (p < 0,05) различий между группами по всем показателям кроме среднего объема эритроцитов MCV. Сила влияния фактора экогенеза (η2) для эритроцитарных показателей варьирует от 13 до 52 %. Наибольшая сила влияния установлена для МСН (среднего содержания гемоглобина в эритроците) и для СОЭ, наименьшая – для HCT (гематокрита).

Гематологический статус, крупный рогатый скот, эритроцитарные параметры, внутрипородные типы, черно-пестрая порода коров

Короткий адрес: https://sciup.org/140309761

IDR: 140309761 | УДК: 636.2:636.082.1:612.6 | DOI: 10.36718/1819-4036-2025-5-135-148

Текст научной статьи Эритроцитарные параметры коров черно-пестрой породы разного экогенеза в Западной Сибири

Введение. Основной тенденцией последних лет в развитии молочного скотоводства Российской Федерации является увеличение производства молока за счет повышения продуктивности коров, что компенсирует сокращение поголовья. Наибольшие изменения затронули скот черно-пестрой породы. Суммарно с 2021 по 2023 г. поголовье уменьшилось на 26,1 % [1, 2]. Однако сокращение численности пород отечественной селекции, исчезновение внутрипород-ных типов вызывает опасения, так как их генетические ресурсы обеспечивают высокую адаптацию животных к различным климатогеографическим условиям и особенностям локального разведения [3, 4].

Животные черно-пестрой породы отличаются хорошей адаптивностью к различным климатическим условиям и устойчивостью к болезням. Использование голштинского скота, завозимого из США и Канады, стало основой для создания новых популяций молочного скота. Благодаря этому отечественные породы скота и получили новые генетические качества, обеспечивающие увеличение молочной продуктивности, улучше- ние состава молока и повышение жизнеспособности молодняка.

Внедрение в отечественное животноводство высокопродуктивных голштинских и голштини-зированных быков, используемых в искусственном осеменении, стало ключевым фактором для повышения продуктивности скота черно-пестрой породы. Данная стратегия привела к формированию многообразного генетического материала, охватывающего широкий спектр внутрипо-родных типов. К 2012 г. в России было создано 12 типов черно-пестрой породы, включая ир-менский и приобский. Поэтому сохранение и рациональное использование генетического фонда крупного рогатого скота остается актуальной проблемой, требующей решения множества дополнительных задач, в т. ч. таких как изучение метаболических характеристик, состояния иммунитета и системы кроветворения животных.

Гематологические исследования играют решающую роль в оценке здоровья животных и выявлении различных патологий, которые могут повлиять на их благополучие [5, 6]. Анализ кро- ви позволяет получить ценные данные о функционировании органов и систем, характере протекания, критических периодах онтогенеза, а также эффективности проводимого лечения [7–9]. Кроме того, ключевую роль в реализации адаптационных способностей животных играет именно кровь [10]. Почти все клинически измеряемые гематопоэтические признаки демонстрируют обширные вариации и в высокой степени наследуются, что подчеркивает важность генетических вариаций в этих процессах [11– 13]. Одним из первых исследований в направлении генетической обусловленности гематологических показателей было исследование S.K. Ganesh et al., 2009, посвященное множественным генетическим локусам, влияющим на фенотипы эритроцитов [14]. В работе J. Chinchilla-Vargas et al., 2020, были продемонстрированы генетические предикторы гематологических показателей у мясного скота. Оценки наследуемости гематологических параметров варьировали от 0,11 до 0,60. При этом впервые было отмечено, что гематологические параметры имеют слабые фенотипические корреляции, но сильные генетические корреляции между собой [13]. В недавней публикаций T. Yang et al. (2024) подчеркивают, что гематологические параметры наследуются и умеренно или высоко генетически коррелируют между собой, а значительное число генов-кандидатов, установленных методами полногономного ассоциативного исследования и секвенирования РНК, указывает на полигенную природу и сложную генетическую детерминацию гематологических параметров у крупного рогатого скота [15].

Генетическая регуляция и факторы окружающей среды совместно влияют на вариации гематологических показателей у многих видов, что сказывается на количестве, соотношении, объеме и распределении клеток периферической крови, а также на их биологической активности. Гематологические показатели могут существенно отличаться у скота с различными направлениями и уровнями продуктивности, формируя специфические профили у высокопродуктивных животных, характеризующие не только их генетические особенности, но и адаптацию к производственным системам [9, 16]. Гематологические показатели характеризуются породными особенностями [16–20]. Многие авторы продемонстрировали отличия в гематоло- гическом статусе у животных с различными генотипами [21–23].

Селекционная работа в отечественных молочных стадах проводится при интенсивном использовании племенных ресурсов мирового генофонда, в том числе из регионов с мягким климатом. В то же время природно-климатические условия Западной Сибири отличается значительной суровостью для животноводства, резкой континентальностью. В связи с этим большое внимание необходимо уделять адаптационным способностям районированных пород и внутрипородных типов молочного скота. Кроме того, современный тип животных должен характеризоваться стрессоустойчивостью к технологическим процессам. Поэтому изучение гематологических параметров черно-пестрой породы и созданных на ее основе типов в условиях Западной Сибири, лейкоцитарных индексов адаптации и стресса является актуальным и имеет практическую значимость.

Цель исследования – оценка содержания и внутрипородной изменчивости эритроцитарных показателей гемограммы у коров черно-пестрой породы разного экогенеза в Западной Сибири.

Задачи : количественное определение эритроцитарных параметров, изучение их изменчивости, анализ межгрупповых различий и силы влияния фактора экогенеза на уровень изучаемых показателей у коров черно-пестрой породы: чистопородных, ирменского и приобского типов.

Объекты и методы. Изучено содержание эритроцитарных показателей гемограммы у скота черно-пестрой породы разного экогенеза: чистопородных животных, коров внутрипород-ных ирменского и приобского типов, разводимых на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской областей и Алтайского края. Количество животных составляло 91, 95, 93 соответственно. Все коровы были в возрасте 2-й лактации с продуктивностью 8–9 тыс. кг молока за 305 дней предыдущей лактации, оцененной в соответствии с ГОСТ Р 57878-2017. В экспериментальные группы включали животных в период с 71 до 120 дней лактации.

Весь скот выращивался в условиях промышленных животноводческих комплексов с полным ветеринарным сопровождением, включая плановую вакцинацию (ГОСТ 26090-84). На всех фермах соблюдались Ветеринарные правила содержания крупного рогатого скота в целях его воспроизводства, выращивания и реализации, определенные Приказом № 622 МСХ РФ от 21.10.2020. В каждую группу были отобраны только клинически здоровые животные с неотя-гощенным акушерско-гинекологическим анамнезом, без проявлений мастита, бронхо-пневмоний, заболеваний желудочно-кишечного тракта и конечностей.

Коровы получали рационы, включающие объемистые и концентрированные корма, в соответствии с нормами кормления полновозрастных дойных коров с удоем до 9000 кг молока. Рационы включали сено (разнотравье), кукурузный и мелкозерновой силос, пивную дробину, патоку. Применяемые комбикорма были сбалансированы по питательным веществам, минералам и витаминам для периода максимальной молочной продуктивности. В рационах не использовались какие-либо специальные добавки. Контроль качества комбикормов на соответствие заявленным гарантированным и внешним показателям проводился в соответствии с нормами ГОСТ Р 52254-2004, ГОСТ 92682015 и ГОСТ 23462-2019.

В ходе сопряженных и более ранних исследований, направленных на всесторонний экологический контроль в регионе Западной Сибири при получении экологически безопасной продукции животноводства, проводились анализы различных составляющих пищевой цепи скота: почвы, воды, проб кормов на территориях, прилегающих к животноводческим комплексам, а также образцов тканей и органов крупного рогатого скота. Превышения ПДК тяжелых металлов и других загрязняющих веществ не выявлено [24–30].

Материалом для исследования были образцы периферической крови, полученной при венепункции яремной или хвостовой вен с использованием систем вакуумного забора со стандартным резьбовым держателем для игл в пробирки с двукалиевой солью этилендиаминтет-рауксусной кислоты (К2EDTA) (фиолетовая крышка) объемом 4 мл (Gongdong Medical, Китай). При взятии крови использовали двусторонние тонкостенные инъекционные иглы диаметром 0,9 мм (20G) Bodywin (Китай). Место венепункции до и после забора крови обрабатывали 70 %-м раствором этилового спирта. Анализ параметров красной крови проводился на гематологическом анализаторе PCE-90VET (США, High Technology, Inc.), программа Cow, не позднее чем через 6 ч после взятия.

Анализировали следующие эритроцитарные параметры: абсолютное количество эритроцитов (RBC), содержание гемоглобина (Hb), гематокрит (Ht), средний объем эритроцита (MCV), среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH), средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHC), индекс RDW – ширину распределения эритроцитов по объему. Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) оценивали по Панченкову.

Статистическая обработка данных включала проверку на соответствие Гауссовскому распределению с помощью критерия Шапиро–Уилка, выявление выбросов методом Тьюки и сравнение групп методом Краскела–Уоллиса. Для визуализации распределений и оценки плотности применяли графики violin plots. Для оценки величины эффекта применяли η2, рассчитываемый по формуле η2 = (Н – k +1) / (n – k), где Н – статистика Краскела–Уолеиса, k – число групп сравнения. Для оценки статистической значимости парных сравнений был выполнен апостериорный анализ с применением метода Данна, модифицированного поправкой Холма для контроля множественных сравнений. При расчетах использовали табличный процессор MS Excel и аналитическую среду R Studio, функционирующую на основе открытого исходного кода.

Результаты и их обсуждение. На этапе предварительной обработки данных с помощью теста Тьюки был проведен анализ потенциальных выбросов с последующим тестированием характера распределения с помощью теста Шапиро–Уилка. В таблице 1 представлены статистики по оценке соответствия распределений эритроцитарных показателей Гауссовскому. Нормальное распределение было характерно для количества эритроцитов и гематокрита во всех группах; гемоглобина – у чистопородных и коров ирменского типа; среднего объема эритроцитов – чистопородных и коров приобского типа; среднего содержания гемоглобина в эритроците, ширины распределения эритроцитов – у ирменского типа; средней концентрации гемоглобина в эритроците – у ирменского и приобского типов.

Таблица 1

Результаты тестирования на нормальность распределения показателей эритроцитарного звена гемограммы – критерий Шапиро – Уилка (SWp) Results of testing for the normality of the distribution of indicators of the erythrocyte component of the hemogram – Shapiro – Wilk criterion (SWp)

|

Показатель |

Черно-пестрая порода (чистопородные) |

Ирменский тип |

Приобский тип |

|

Число эритроцитов, х1012/л |

0,9851 (0,6193)* |

0,9717 (0,4238)* |

0,9887 (0,7177)* |

|

Hb, г/л |

0,9679 (0,4822)* |

0,975 (0,5762)* |

0,984 (0,4077) |

|

Ht, % |

0,9263 (0,001247) |

0,9733 (0,63322)* |

0,984 (0,44562)* |

|

MCV, фл |

0,9723(0,146)1* |

0,927 (0,04088) |

0,9802 (0,2362)* |

|

MCH, пг |

0,8763 (0,00004116) |

0,9438 (0,1152)* |

0,9627 (0,01665) |

|

MCHC, г/л |

0,5578 (2,156э-11) |

0,9652 (0,4373)* |

0,9878 (0,6372)* |

|

RDW, % |

0,6876 (1,181e-10) |

0,9451 (0,125)* |

0,9587 (0,01049) |

|

СОЭ, мм/ч |

0,719 (0,000003001) |

0,8164 (0,000339) |

0,7423 (1,83E-10) |

Примечание : SW – критерий Шапиро – Уилка; SWp – p-value критерия Шапиро – Уилка: (*) – при p-value ≥ 0,05 – нормальное распределение признака.

Таблица 2 представляет робастные статистические характеристики эритроцитарных параметров, полученные для каждой из исследуемых групп коров, позволяющие оценить центральную тенденцию и разброс значений внутри каждой группы. Медианные значения общего количества эритроцитов, уровня гемоглобина и среднего объема эритроцитов у животных всех трех групп находились в рамках общепринятых нормативных значений, которые в большинстве случаев составляют 5,5–8,5 ∙ 1012/л; 80,0– 150,0 г/л и 37,0–51,0 фл соответственно. Нор- содержания гемоглобина в эритроците, средней концентрации гемоглобина в эритроцитах и ширины распределения эритроцитов для крупного рогатого скота обычно считают: 24,0–46,0 %, 13,0–18,0 пг, 330,0–370,0 г/л и 16,0–24,0 % соответственно. В изучаемых группах коров чернопестрой породы эти показатели варьировали в пределах нормы. Скорость оседания эритроцитов также не превышала нормальных общепринятых значений у всех животных, как у чистопородных, так и у коров внутрипородных типов (норма 0,2–10 мм/ч).

мальными показателями гематокрита, среднего

Таблица 2

Содержание и изменчивость эритроцитарных показателей коров черно-пестрой породы разного экогенеза в Западной Сибири Content and variability of erythrocyte indices of Black-and-White cows of different ecogenesis in Western Siberia

|

Показатель |

Чистопородные |

Ирменский тип |

Приобский тип |

||||||

|

Ме |

Q1 |

Q3 |

Ме |

Q1 |

Q3 |

Ме |

Q1 |

Q3 |

|

|

Эритроциты, × 1012/л |

8,49 |

7,42 |

9,44 |

6,2 |

5,55 |

7,1 |

6,67 |

6,14 |

7,07 |

|

Hb, г/л |

98,27 |

84,39 |

107,1 |

117 |

106,5 |

123,5 |

91 |

84 |

96 |

|

Ht, % |

26,3 |

21,1 |

28,04 |

24,15 |

21,9 |

27,3 |

27,75 |

26,1 |

30,2 |

|

MCV, фл |

43 |

40,35 |

45,75 |

41,1 |

40,2 |

44,7 |

42,4 |

39,6 |

45,25 |

|

MCH, пг |

15,8 |

15,2 |

18,75 |

15,85 |

15,4 |

16,8 |

13,6 |

13,0 |

14,7 |

|

MCHC, г/л |

360 |

356 |

447 |

383 |

376 |

390 |

326 |

320 |

331 |

|

RDW, % |

16,7 |

15,7 |

30,7 |

16,5 |

15,9 |

17,5 |

15,6 |

15,2 |

16,3 |

|

СОЭ, мм/ч |

1,0 |

0,5 |

1,2 |

0,2 |

0,1 |

0,4 |

0,2 |

0,1 |

0,3 |

Примечание : Me – медиана; Q1 – первая квартиль; Q3 – третья квартиль.

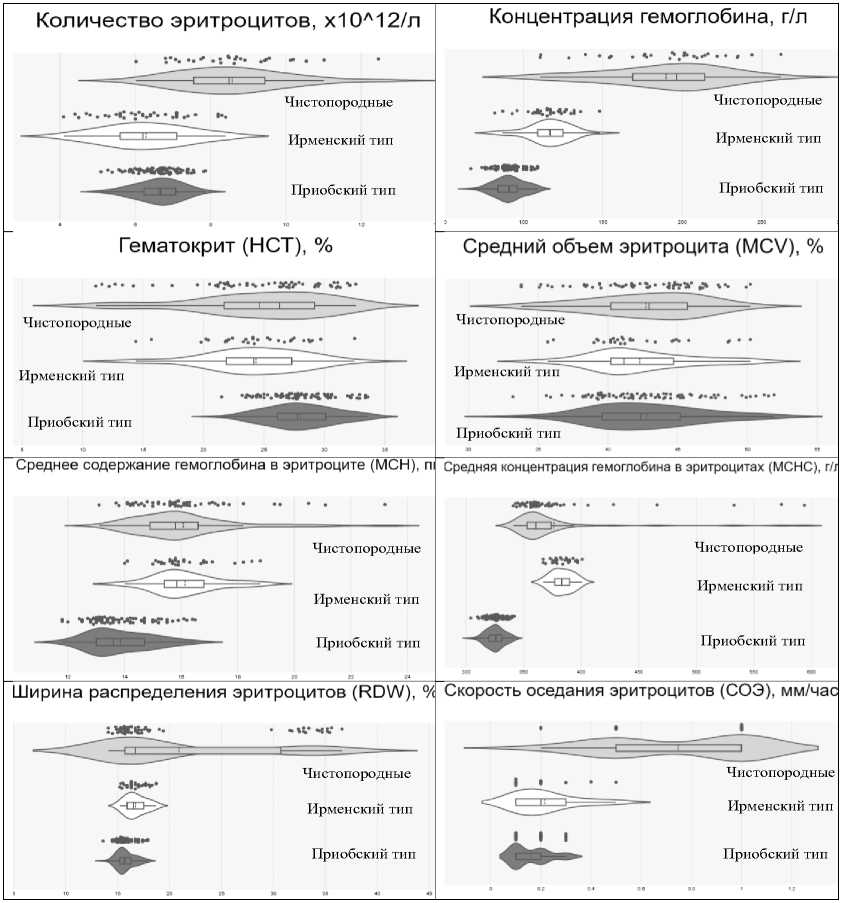

На рисунке представлены скрипичные диаграммы (Violin Plot) эритроцитарных параметров в исследуемых группах коров после удаления выбросов, сочетающие в себе элементы диаграмм размаха Box plot и ядерную оценку плотности (Kernel Density Estimation). Диаграммы четко демонстрируют, что вариационный размах для всех эритроцитарных параметров у чистопородных коров черно-пестрой породы гораздо шире, чем у животных внутрипородных типов. Только для среднего объема эритроцитов (MCV) диапазоны вариации практически идентичны. В то же время интерквартильные размахи пока- зывают менее выраженные различия, хотя и подтверждают общую тенденцию большей изменчивости эритроцитарных параметров у чистопородных коров.

Визуализация данных с помощью скрипичных диаграмм наглядно подтверждает отклонения от нормальных Гауссовских распределений, установленных с помощью критерия Шапиро– Уилка. Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) для всех животных, ширина распределения эритроцитов (RDW) для чистопородных и коров приобского типа выделяются как показатели с наиболее выраженной асимметрией графиков.

Скрипичные диаграммы (Violin Plot) эритроцитарных параметров у коров черно-пестрой породы Западной Сибири

Violin diagrams (Violin Plot) of erythrocyte parameters in Black-and-White cows of Western Siberia

В таблице 3 представлены показатели описательной статистики для эритроцитарных параметров с нормальным распределением. Рассчитанные средние арифметические значения эритроцитарных параметров гемограммы в изученных популяционных группах коров чернопестрой породы также находятся в границах общепринятых для крупного рогатого скота физиологических значений.

Статистические показатели изменчивости мых группах коров черно-пестрой породы характеризовались средними значениями. Наиболее высокой фенотипической изменчивостью отличались чистопородные животные. У коров приобского типа по большинству параметров наблюдалась меньшая изменчивость, что может свидетельствовать о большей стабильности их генетической структуры и лучшей адаптации к местным условиям.

эритроцитарных параметров во всех оценивае-

Таблица 3

Описательная статистика эритроцитарных показателей коров черно-пестрой породы разного экогенеза в Западной Сибири Descriptive statistics of erythrocyte indices of Black-and-White cows of different ecogenesis in Western Siberia

|

Показатель |

Чистопородные |

Ирменский тип |

Приобский тип |

||||||

|

X ± Sx |

σ |

Cv |

X ± Sx |

σ |

Cv |

X ± Sx |

σ |

Cv |

|

|

Эритроциты, × 1012/л |

8,58±0,26 |

1,43 |

16,6 |

6,28±0,18 |

1,11 |

17,6 |

6,61±0,06 |

0,6 |

9,07 |

|

Hb, г/л |

94,9±3,46 |

18,9 |

19,9 |

116,3±2,2 |

13,6 |

11,7 |

91,2±1,02 |

9,17 |

10,0 |

|

Ht, % |

24,3±0,73 |

4,01 |

16,5 |

28,0±0,31 |

2,76 |

9,86 |

|||

|

MCV, фл |

42,7±0,49 |

3,99 |

9,3 |

42,7±0,43 |

3,92 |

9,16 |

|||

|

MCH, пг |

16,1±0,21 |

1,15 |

7,12 |

||||||

|

MCHC, г/л |

383,3±1,75 |

9,04 |

2,34 |

325,4±0,85 |

7,74 |

2,38 |

|||

|

RDW, % |

16,7±0,18 |

1,0 |

5,98 |

||||||

Примечание : X – средняя арифметическая; Sx – ошибка средней арифметической; σ – среднее квадратическое отклонение; Cv – коэффициент вариации, %.

При оценке влияния фактора экогенеза проводились межгрупповые сравнения между анализируемыми группами коров черно-пестрой породы: чистопородными, приобского и ирмен-ского породных типов. Поскольку сравниваемые популяционные группы не равны по размеру, распределение показателей во многих случаях не было нормальным, межгрупповые различия мы анализировали с помощью теста Краскела– Уоллеса (табл. 4). По всем эритроцитарным показателям, кроме среднего объема эритроцитов (MCV), были выявлены достоверные различия. Полученные результаты свидетельствуют о наличии статистически достоверных межгрупповых различий по всем эритроцитарным параметрам, за исключением среднего корпускулярного объема (MCV), что позволяет говорить о существенном влиянии фактора экогенеза на основные характеристики эритроцитов.

Рассчитанные величины η2 отражают силу влияния фактора экогенеза на уровни эритроци- тарных показателей. Наибольшее значение η2 установлено для СОЭ и МСН, наименьшее – для HCT.

Дальнейшие апостериорные сравнения показывают, между какими породными группами есть статистически значимые различия (табл. 5).

Исходя из средних значений признаков, представленных в таблицах 2 и 3, апостериорное исследование показало, что чистопородные коровы имеют значительно более высокие значения абсолютного числа эритроцитов, скорости оседания эритроцитов по Панченкову. При этом концентрация гемоглобина в крови чистопородных коров была ниже на 21,44 г/л в сравнении с ирменскими. У чистопородных и коров ирмен-ского типа отмечаются более высокие уровни среднего содержания и концентрации гемоглобина в эритроците, а также ширины распределения эритроцитов по объему в сравнении с животными приобского типа.

Таблица 4

Влияние фактора экогенеза на уровень показателей эритроцитарного звена гемограммы коров – критерий Краскела – Уоллеса (Н)

The effect of the ecogenesis factor on the indicators of the erythrocyte component of the hemogram of cows – the Kraskel – Wallace criterion (H)

|

Показатель |

Н |

p-value |

η 2 |

|

Абсолютное число эритроцитов, х 1012/л |

49,337 |

1,935e-11* |

0,33 |

|

Концентрация гемоглобина Hb, г/л |

55,24 |

1,01e-12 * |

0,29 |

|

Величина гематокрита HСt, % |

23,1187 |

0,000009546* |

0,13 |

|

Средний объем эритроцитов MCV, фл |

0,907 |

0,6354 |

0,0062 |

|

Среднее содержание Нb в эритроците, пг |

76,853 |

0,0* |

0.45 |

|

Средняя концентрация Hb в эритроцитах, г/л |

25,4192 |

0,000003022* |

0,15 |

|

Коэффициент распределения эритроцитов по ширине, % |

29,4849 |

3,958e-7* |

0,16 |

|

Скорость оседания эритроцитов, мм/ч |

70,2164 |

5,551e-16* |

0,52 |

Примечание: df = 2; (*) – P < 0,05 – статистически значимые различия; η 2 – показатель величины эффекта.

Таблица 5

Межгрупповые сравнения показателей эритроцитарного звена гемограммы коров разного экогенеза – Z-значения и p-уровни теста Данна

Intergroup comparisons of indicators of the erythrocyte link in the hemogram of cows of different ecogenesis – Z-values and p-levels of the Dunn test

варьировать в зависимости от породы и генетических особенностей животных. Актуальность исследований данного направления подчеркивается определенным количеством работ российских и зарубежных исследований, посвященных изучению взаимосвязей разнообразных вариантов генотипов с гематологическими показателями [21–23, 31–36]. Например, в исследованиях Р.О. Ершова с соавт. (2024) [31] были оценены гематологические особенности у коров черно-пестрой породы самарского типа с разных генотипов по κ-казеину. О.Г. Лоретц с соавт. (2024) [34] в комплексном исследовании продуктивных признаков у голштинских коров различных генетических линий рассматривали гематологические показатели. С.И. Мироненко с соавт. (2022) [35] изучали показатели крови у телок черно-пестрой породы и их помесей с голштинами разных поколений, определение взаимосвязи воспроизводительной функции коров разных генотипов с показателями крови. М.Х. Баймишев с соавт. (2023) [36] исследовали взаимосвязь воспроизводительной функции коров разных генотипов с показателями крови. Однако в работах большинства отечественных авторов изучение гематологических параметров является составной частью комплексных исследований, посвященных другим проблемам зоотехнии, а рассматриваемые показатели в большинстве случаев ограничены минимальным набором – концентрацией гемоглобина, общим количеством эритроцитов и лейкоцитов, лейкоцитарной формулой.

В ходе нашего исследования чистопородные животные показали более высокие значения абсолютного числа эритроцитов, а также имели оптимальные уровни гемоглобина, гематокрита и скорости оседания эритроцитов. Это может указывать на их улучшенные способности к транспорту кислорода и усиленной иммунной реакции. Однако необходимо отметить, что концентрации гемоглобина у коров ирменского типа были выше, чем у чистопородных животных, что может быть связано с более эффективной адаптацией к специфическим условиям Сибири.

Проведенное исследование отражает значимость внутрипородных типов для улучшения продуктивности и адаптации КРС к местным условиям. При этом изучение влияния экогенеза на метаболизм животных позволит разработать более эффективные технологии содержания и кормления коров черно-пестрой породы в Западной Сибири.

Полученные данные также подчеркивают важность мониторинга сельскохозяйственных популяций коров, особенно в регионах с неблагоприятной экологической ситуацией, вносят вклад в понимание физиологических особенностей коров черно-пестрой породы разного экогенеза и имеют практическое значение для совершенствования технологий разведения и управления стадами КРС в Западной Сибири.

Заключение. Средние значения эритроцитарных показателей крупного рогатого скота исследованных групп соответствуют литературным данным и находятся в пределах общепринятой физиологической нормы. Наиболее высокой фенотипической изменчивостью характеризуется содержание гематологических показателей у чистопородных коров черно-пестрой породы, внутрипородные типы отличаются меньшим размахом биологической вариации, что отражает направление селекции при создании производственных типов и адаптацию животных к конкретным экологическим условиям.

Установлены различия (p-value < 0,05) между разными экогенетическими группами скота чернопестрой породы по гематологическим показателям, что свидетельствует об их генетической детерминации.

Сила влияния фактора экогенеза (η2) для эритроцитарных показателей варьирует от 13 до 52 %. Наибольшая сила влияния установлена для МСН (среднего содержания гемоглобина в эритроците) и для СОЭ, наименьшая – для HCT (гематокрита).