Эстетика столовой утвари в связи с гастрономическими предпочтениями японцев

Автор: Кужель Ю.Л.

Журнал: Сервис plus @servis-plus

Рубрика: Культура и цивилизация

Статья в выпуске: 3 т.18, 2024 года.

Бесплатный доступ

Статья призвана познакомить с зарождением, формированием на протяжении веков многообразной столовой утвари, которая наряду с кулинарными пристрастиями японцев играла определяющую роль в трапезе. Приводятся сведения по истории гончарства в Японии, в частности столовой посуды. Не касаясь гастрономической составляющей, на первый план выносятся художественные особенности столовой утвари, ее декорирования, специфика подачи блюд. Использованные данные доказывают, что эстетический аспект застолья не менее важен, чем гастрономический. В процессе формообразования керамисты и мастера лаковой деревянной посуды шли, отталкиваясь от разумности, естественности, конструктивной логики, и в результате из их рук выходили произведения художественной значимости. Стекло, как правило, на японском столе отсутствует, если только не подают, например, устрицы на льду. Тогда уместна стеклянная посуда, благодаря которой достигается ощущение прохлады. Цель данного исследования - показать, что при сервировке стола четко соблюдаются конструктивные особенности посуды, сочетающейся с содержимым. Задача реализуется через демонстрацию различных геометрических форм посуды. Миниатюрные блюдечки, в том числе в виде ракушек, листочков, вееров идут под острые приправы, которые кладут в небольшом количестве. Для жареных и вареных блюд используются углубленные тарелки с загнутыми вверх краями. Еда сферической конфигурации подается на квадратной или шестигранной посуде, прямоугольной - на круглой. В работе использовалась система методов, позволившая конкретизировать детали: исторический, сравнительно-типологический, аналитический. Статья расширяет границы понимания того, что японская столовая посуда кроме утилитарного значения имеет большой художественный смысл. Доказывается, что целесообразность и красота - альфа и омега японской бытовой посуды.

Керамика, столовая утварь, подача блюд, национальная кухня, трапеза, эстетика, художественные особенности

Короткий адрес: https://sciup.org/140308360

IDR: 140308360 | УДК: 738 | DOI: 10.5281/zenodo.14499044

Текст научной статьи Эстетика столовой утвари в связи с гастрономическими предпочтениями японцев

Многообразие японской национальной кухни породило широкий спектр столовой посуды. Кулинарные особенности блюд диктуют и форму, и материал, из которого она изготовляется. Японцы отдают предпочтение трапезе, где в единый художественный ансамбль сливаются качество блюд, основанное на естественности исходного продукта, его искусное оформление, а также изысканность самих столовых предметов. Как в деревянных лаковых, так и керамических изделиях проявляются эстетические привязанности японцев. Культура японского застолья выстраивается, в том числе, на красоте утилитарного, включая столовую утварь. Колористика национальной еды требует гармонии со столовыми предметами, которые часто сочетаются с затемнённостью помещения, где происходит трапеза, а сама посуда «основным тоном имеет тень». В старых ресторанах можно встретить оловянную, медную или серебряную посуду, которая приобрела от длительного употребления особую патину прошлого. На этой бытовой утвари выгравированы стихотворные строчки или философские изречения, свидетельствующие о далеком времени ее изготовления [8, с. 103]. Большое распространение в Японии получила керамическая и лаковая посуда, что связывают с особенностями японского национального характера, отдающего «предпочтение тому, что имеет глубинную тень, а не поверхностную ясность» [7, с. 491].

Истоки и пути формирование столовой утвари

История развития японской посуды из керамики уходит корнями в глубокую древность, когда появились первые горшки для кипячения воды, а позже, в эпоху дзёмон (неолит, ок. 10 000 г. до н. э.) – изделия, украшенные веревочным орнаментом – дзёмондоки. Затем в период яёи (бронзовый век, 300 г. до н. э. – 300 г. н.э.) стали изготовлять посуду, которая использовалась для хранения и приготовления пищи, а также в качестве столовой утвари. Новые гончарные технологии, пришедшие в V в. с Корейского полуострова, породили тип керамики суэки. При высокой температуре обжига дровяная зола якисимэ, попадая на поверхность изделия, покрывала его поверхность стекловидным налетом. Эта натуральная глазурь стала предтечей глазурованной керамики. Естественная пепельная глазурь, стекая по шее и плечам изделия, оказывала эффект проявления вылившейся природной энергии. В VII в. японцы заимствовали у своих соседей, китайцев и корейцев, способ обжига глины при относительно низких температурах и полихромное глазурование. Еще в XI-XII вв. гончарные центры Токонамэ, Сэто, Сигараки, Тамба, Бидзэн, Этидзэн, получившие название «шести старых печей» роккоё, выпускали для нужд окрестного населения грубоватую керамику с толстым черепком и неровным наложением глазури. В 2017 г. они признаны «Наследием Японии» Нихон исан. А три обиходных предмета, употребляемые в повседневной жизни, горшок цубо, кувшин камэ и ступка сурибати считались «тремя священными предметами утвари» митанэ но дзинги.

В XVI—XVII вв. в Японии появились многочисленные обжиговые печи, которые производили глазурованную керамику Мино, Кутани, Имари, Ка-рацу и др., в том числе и для повседневного употребления, общее название которой токи. В традиционных японских предметах выявлялась простота, непритязательность и утилитарность, которые соответствовали эстетическим принципам и отличали их от китайских парадных образцов. Новая национальная керамика по духу была близка к народным вещам. В японской столовой керамике поражает разнообразие форм, декоративных решений, особенностей технологии. Каждый район, где производят керамику, сохраняет самобытность художественных промыслов; локальные гончарные мастерские выпускают изделия с отпечатком подчеркнутой индивидуальности, артистизм исполнения которых позволяет забыть о серийности предметов. В керамике любого направления проявляется выразительность и «очеловеченное» обаяние. В незатейливой утвари, которая никого не оставляет равнодушным, угадывается рука мастера [4, с. 6-15].

Современная история японского фарфора дзики апеллирует к изделиям аритаяки, которые производились в «восходящих» печах ноборима

гама, пришедших на смену примитивным «пещерным» печам ана гама1 в местечке Арита на о. Кюсю, начиная с 1616 г. или в 30-40-е годы XVI в. Там, на горе Идзуми, были обнаружены запасы белой глины каолин, полевого шпата, кварца, необходимые для производства. Холмистый рельеф местности способствовал постройке печей [11]. Один из объединителей Японии Тоётоми Хидэёси (1537-1598) из корейских походов привез известного керамиста Ри Сампэй (Ли Сампкён) и других мастеров, которые в провинции Хидзэн (преф. Сига), находившейся во владении родовитого феодала даймё Набэсима Наосигэ, заложили основы керамического производства. Ранние изделия, по европейским понятиям, были грубы, несли следы пальцев, включения песчинок, имели неровные формы, подтеки, не отличались высокой художественностью, но наиболее соответствовали японской эстетике ваби – красота простоты, отсутствие нарочитости и броскости. Керамические предметы постепенно становились популярными, так же как и уже бывшие в обиходе лакированные из дерева. Когда мастера достигли высокой степени совершенства, их изделия доставлялись к императорскому двору, военному правителю сёгуну, феодалам даймё, а со временем в дома богатых горожан и купцов. Изделия аритаяки, прежде всего, подкупали подглазурной кобальтовой глазурью (окись кобальта госу) сомэцукэ на белом фоне хакудзи, которая проявлялась во всей красе при обжиге в 1300 градусов Цельсия. Глазурование придавало изделиям прочность и водонепроницаемость. Постепенно был внедрен двухэтапный обжиг, и изделия засверкали зелено-голубой, красной, светло-синей, желтой надглазурной росписями ироэ. Они особенно полюбились в Европе, куда попадали через порт Имари на судах голландской Ост-индской компании и поэтому получили название имарияки [12].

Постепенно керамические изделия с конца XVII в. с незамысловатым декором или вообще без него, недорогие, с толстым черепком стали употребляться простыми горожанами под названием миски кураванкаван. Эти предметы хасамияки производили в местечке Хасами (преф. Нагасаки), но с их распространением в районе Киото-Осака назывались кураванка. Новое название связано с тем, что между этими городами по реке Ёдогава курсировало судно кураванкабунэ, которое перевозило рис, пассажиров, и с него же торговали едой и сакэ, а расчет осуществлялся по чашкам. Один хитрец, не расплатившись, выбрасывал посуду за борт в реку, на дне которой время от времени ее находят и выставляют в этнографическом музее. А привлекали покупателей выкриками на местном диалекте, напоминающими будущее название этих изделий. Изделия кураванкаван стали производить более 400 лет назад. Они толстостенные, прочные, с устойчивой ножкой, предназначенные для ежедневного пользования. Есть и конусообразной формы, расписанные синим узором на белом поле [13].

Рис. 1 – Современные чаши кураванкаван

Fig. 1 – Modern kuravankavan bowls

В Японии трапеза не столько обыденное прозаическое занятие, сколько эстетическое действие, способное доставить, в том числе, и душевное наслаждение. Красота застолья, вдохновленная природой, распространяется на оформление блюд и на посуду. В традиционной гостинице рёкан «Дзёкодзи Титосэро» (преф. Аити) еда подается в единственной в своем роде столовой утвари минояки, созданной местными керамистами, предки которых во

-

1 На склоне горы вырывали яму ана и наполняли ее керамической массой, сверху засыпали землей. Топка была внизу, а выход для дыма вверху. Еще один вид печей ма-ругама представлял собой несколько круглых в плане речей огама. В усадьбах феодалов тоже устраивались печи онивагама (печи в саду).

СЕРВИС plus 2024 Том 18 №3 67

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ время междоусобных войн в XVI в. бежали из соседней провинции Сэто, издавна известной искусными гончарами. Она обозначается как орибэ и сино по именам двух знатоков чайной церемонии – Сино Со-син и Фурута Орибэ (Сигэнари)2, в соответствии с рисунками и указаниями которых изготавливались керамические изделия в стиле синояки и орибэяки. Уже тогда в печах Мино делали бытовую посуду для приготовления и сервировки еды и напитков. Это различные тарелки сара, чашки ван, сосуды – тэбати, бокальчики – тёку, сосудики для соусов – дзюю, бутылочки для сакэ – токкури, рюмочки – сакадзуки и подставки для них – дай [10, с.10].

С конца XIX в. в мастерских Мино и Имари начали делать повседневную недорогую керамику в технике печатного воспроизведения различных изображений – имбандэ. Несомненна эстетическая ценность этих изделий, хотя они и неручной росписи. В керамике минояки отозвались многочисленные грани окружающего мира, отразились черты прекрасного. В ней преобладала роспись подглазурным голубым кобальтом. Эстетическое восприятие японской керамики связано с глазурями, создающими цветовой эффект. Затеки глазури, переходящие в роспись, придают изделию живость, повышают художественное качество, расширяют возможности декора. По стилю минояки перекликаются с другим видом керамики – кутанияки.

Посуда кутанияки украшает столы рёканов префектуры Исикава (например, «Котё). Эти изделия отличаются яркой, насыщенной цветовой гаммой, подчеркнутой выразительностью, цветистостью, в них высок украшательский эффект. Но обильный декор кутанияки не идет в ущерб прекрасному, поскольку не утрачивается чувство меры. Как правило, они представляют собой единый художественный ансамбль. Невольно останавливается взгляд на красоте этих предметов, визуально взаимодействующих друг с другом, и едой. Здесь воедино сплавились искусство мастеров керамики и виртуозность, артистизм кулинаров, выявляющих своеобразие каждого продукта и доставляющих гостю эстетическую радость [14].

На северо-западе острова Кюсю в префектуре Сага изготавливают керамику карацуяки [15]. Ее производство и распространение в Японии тоже связывают с пленными корейскими мастерами, построившими в конце XVI в. в этом районе наклонные, или «восходящие» печи и применившими ножной гончарный круг. Они чувствовали материал и следовали за ним, нарушая границы между «искусством и человеком». Кажущееся внешнее несовершенство, грубость оборачивались глубиной художественного воплощения. В качестве украшений использовался подглазурный кобальт с добавлением поверху зеленых и красных красок. Орнамент получил название нисики, так как напоминал узоры парчи. В XVII в. керамисты накладывали сверху глазури железную красную краску, вместе с тем они прибегали и к подглазурному кобальту, золотой и серебряной росписи, в основе которой лежали японские мотивы [10, с. 81]. Глубокий декоративный эффект достигался неровным нанесением глазури на черепок и трещинами, неровными отметинами, получавшимися в результате обжига.

Строительство корейцами печей на Кюсю и создание новой керамики историк искусства Джоан Стэнли-Бэйкер называет «взрывом художественной иммиграции», приведшему к впечатляющему расцвету японской керамики [6, с.170]. Простая корейская керамика по сравнению с китайской всегда была по ощущениям, внутренним взаимосвязям, устанавливающимся между человеком и вещью, по своей естественности ближе японцам. «Неказистая корейская чаша ждет меня, даже если меня нет дома, а китайская чаша никого не ждет» [Там же, с.11]. Производство изделий карацуяки отличалось разнообразием и масштабностью. Предметы домашнего обихода доставлялись во все уголки Японии. Старую технику карацуяки освоили современные мастера, столовые изделия которых являются предметом особой гордости традиционных ресторанов. Еда в рёкане «Ёёкаку» (г. Карацу, преф. Сага) подается в превосходной посуде признанного авторитета в области керамики Накад-зато Такаси. Здесь же находится уникальная гале- и декором. На них лежала печать «руки» автора. Ему принадлежит технология получения прозрачной шпатовой и цветных многослойных глазурей.

рея произведений этого мастера. Хозяин гостиницы Окава Ути придавал огромное значение столовой утвари, поэтому сам занимался ее комплектованием. Возможно, ему было знакомо высказывание средневекового монаха Кэнко-хоси (ок. 1283-1350 /52), звучащее в несколько преображенном виде так: духовность владельца «…отражается и в той утвари, которая ему принадлежит» [5, с. 396].

Рёкан «Сансо Мурата» (преф. Оита) славится керамической посудой в стиле «старый, или ранний имари» коимари, известной еще с начала XVII в. Излюбленными мотивами были птицы, бабочки, цветы. Ценность изумительных изделий с цветными рисунками многократно возросла.

Убранство японского стола

Сервировка стола японской посудой васёкки предполагает использование разных как по фактуре, так и по рисунку предметов, и это отличает её от европейских сервизов, в которых ценится единообразие. На столе присутствуют керамические изделия неодинаковой формы, что диктуется подаваемыми на них блюдами. Принцип асимметрии главенствует в эстетических воззрениях японцев и распространяется, в том числе и на сервировку стола. «…Асимметрия уравновешивается присущим японцам чувством изящного», – говорил в своей речи при получении Нобелевской премии писатель Ка-вабата Ясунари (1899-1972) [3, с. 393]. Кроме того, в сервировке соблюдается художественный принцип непарности, неравности. «Стремление всенепременно подбирать предметы воедино есть занятие невежд. Гораздо лучше, если они разрознены» [5, с. 396]. Эстетика прекрасного достигается не «одинаковостью» предметов европейского сервиза, а исключительностью каждой вещи. Впечатление, которое получаешь от этих изделий, состоит в их богатом разнообразии. Каждое отличается яркой оригинальностью, индивидуальностью стилевых решений, спецификой применения, и одновременно они родственны по своей эстетической природе.

В классической комбинации подачи блюд итид-зюсансай (один суп и три дополнительные блюда) главенствует блюдо мукодзукэ, которое занимает место напротив риса гохан и супа сиру [16]. При этом чашка для риса гоханван – керамическая, миска для супа сируван – деревянная лакированная, а для мукод-зукэ сделана из фарфора. Если изначально в ней подавали намасу (нарезанная рыба, приправленная уксусом с овощами), то впоследствии она предназначалась для сасими. В период Адзути-Момояма (1573-1603) мукодзукэ играло роль основного блюда, а с распространением чайной церемонии в эпоху Муромати (1336-1573) считалось одной из закусок в комплексе итидзюсан-сай. В начале Эдо (1603-1868) сформировался формат сасими мукодзукэ. Сейчас мукодзукэ включает различные блюда. Многообразие форм, цветовая палитра, расположение на посуде говорят о высоком вкусе ее создателей [17].

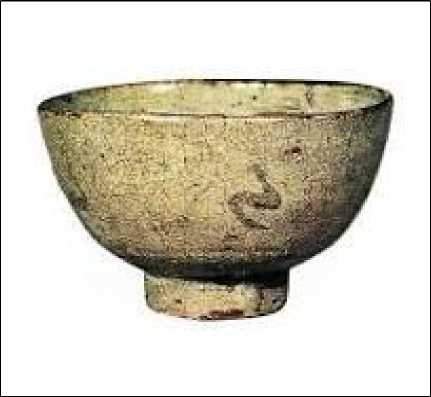

Рис. 2 – Типичная подача блюд: слева рис гохан, справа суп сиру, напротив мукодзукэ

Fig. 2 – Typical serving of dishes: gohan rice is on the left, siru soup is on the right, mukozuke is opposite

Широко распространенному стилю подачи блюд итидзюсансай предшествовали другие, сформированные в разное время определенными слоями общества. Не уходя далеко вглубь истории, упомянем способ юсоку рёри, сложившийся среди хэйанской аристократии (794-1185) и заключавшийся в чередовании подносов по системе 3-5-7. На смену ему пришел хондзэн рёри, распространившийся среди самураев в эпоху Муромати, развитый в период Эдо до высокого гастрономического искусства и практически переставший существовать во второй половине прошлого века. Его особенность состоит в сервировке стола подносами на ножках, низкими столиками дзэн, или одзэн. Сейчас таким способом подачи пользуются нечасто, он уместен на формализованных официальных приемах. Хондзэн рёри – основа всех подач, корень традиционного

СЕРВИС plus 2024 Том 18 №3 69

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ японского гостеприимства омотэнаси, поэтому также называется омотэнаси рёри [18].

Рис.3 – Подача хондзэн рёри Fig.3 – Honzen ryori serving

Следующий способ сёдзин рёри, завезенный китайскими монахами вместе с чань (дзэн) буддизмом в эпоху Камакура (1185-1333), вначале представлял собой подношения вегетарианских угощений Будде. При проведении чайной церемонии подавали и легкую еду, чтобы смягчить воздействие горького чая на организм, которая сейчас широко известна как изысканная, утонченная трапеза кайсэки рёри3. В период Эдо сложился тип питания вне дома, получивший название кайсэки рёри, но в данном случае это омофон, а иероглифы разные. Данный стиль хорошо сочетается с приемом алкогольных напитков и включает широкое использование сезонных продуктов.

Рис.4 – Названия частей чаши-пиалы

Fig.4 – The bowl parts’ names

Царицей сервировки, безусловно, является гохан тяван4 – пиала для вареного риса гохан [19]. Каждая ее часть имеет свое наименование. Тулово до (3 верхняя часть), коси (4 нижняя половина), верхний бортик коэн 1, внутренняя часть называется микоми 2, основание-ножка кодай 5, а его нижний край итодзоко 6.

Тарелки сара, которым предшествовали плоские хирасара и в виде горшка цубосара, различаются по размеру: большие сякудзара в один сяку (примерно 30 см.), в которые кладут суси и са-сими, средние тюдзара диаметром пять, шесть, семь сун (15-21 см., один сун прим. 3.03 см.) соответственно госундзара, рокусундзара, ситисун-дзара. Блюдца кодзара 10 см (3-4 суна) предназначены для соусов, сладостей и т.п. В четырехугольные тарелки сикакуисара кладут тушки рыбы, поскольку не принято для этого блюда использовать круглые тарелки, в которых они смотрятся, как считают японцы, нелепо. В японском столовом обиходе применяются неглубокие тарелки-миски ко-бати, большие дайхати, а зимой для мясных блюд глубокие глиняные горшки донабэ. Суп часто пьют из цилиндрической чаши с крышкой футамоно – муситяван. Наличие на столе мукодзукэ говорит, что в трапезу включено изысканное блюдо, относящееся к кайсэки рёри [20]. Чаша и тарелка, как самые распространенные формы в японской столовой керамике, существуют во множестве вариантов – от большого блюда до крошечных рюмочек для сакэ – сакадзуки. Тема этих двух форм активно разрабатывалась керамистами, предлагавшими разнообразные модификации, но остававшимися в рамках традиции – создание единого пластического объема, воспроизводящего многоликость природного мира.

Соба, любимое японское блюдо еще со времен Эдо, тоже требует особой посуды собаки. Дза-русоба едят из глубокой миски дзакарисара, бульон собацую пьют из соба иногути или соба ток-кури. Лапша соба обмакивается в наполненный соусом стакан соба тёко. Для лука и хрена васаби используют якумидзара. Сервировочные тарелки для соба также можно использовать для подачи

-

4 Название ван ввели буддийские монахи школы дзэн вместо мари, яри, хикиирэ.

SERVICE plus

SCIENTIFIC JOURNAL

жареных блюд караагэ, а тарелки для приправы под соленья цукэмоно.

Рис. 5 – Типичная сервировка японского стола Fig. 5 – Typical Japanese table setting

Как сказано выше, фокусом сервированного стола, прежде всего, является чашка для риса, а также пиала для супа и всевозможные тарелочки и чашечки, вид и размеры которых различаются в зависимости от того, кто их использует – мужчина, женщина или ребенок – и для чего, т. е. соблюдается соответствие формы предмета его назначению. Чашка и пиала чаще всего представляют собой объем в виде усеченного конуса или сферу, заканчивающиеся цилиндрическим ободком-поддоном. Их накрывает меньшая по размеру крышка-блюдце, которая утапливается, а когда ее снимают, то используют для приправы.

Взаимосвязанность традиционных образов с гастрономическими пристрастиями и столовой утварью

В культуре японской трапезы важное значение придается соответствию посуды сезону, самим блюдам, их взаимоотношению и гармоничной уравновешенности, а также порядку подачи на стол. Сервировка должна отвечать временным и социальным особенностям и быть созвучной эмоциям человека, принимающего участие в застолье. Выкладывая еду горкой, японцы заостряют внимание на чувственном восприятии, например, гор, где можно скрыться от жары летом, а подача в плоской посуде, пробуждает ассоциации, связанные с жаровней хибати, вокруг которой собирается семья зимними вечерами. В этом проявляется свойственный японской эстетике принцип подмены ми-татэ, обнаруживающийся не только в искусстве, но и в бытовой жизни. Ведь ассоциативная взаимосвязанность образов лежит в основе мышления японцев [1, с. 54]. Календарные праздники любования луной, алыми листьями клена находят отражение как в домашней трапезе, так и в ресторанной. В дни полнолуния гостям предложат блюдо цукими ван – «луна в пиале», основным компонентом которого будет вареное яйцо, очищенное от скорлупы, или другой продукт, напоминающий по форме небесное светило.

Рис. 6 – Блюдо «луна в пиале» Fig. 6 – The dish "moon in a bowl"

Рёкан «Кадзикасо» (преф. Хёго) известен так называемой «осенней закуской» аки но дзэн-сай, которую укладывают на специальную форму, повторяющую контур полной луны, а перед ней в керамическом футлярчике-флейте лежат натто дайтокудзи (варенные на пару и ферментированные бобы) и черные бобы – тамба. Подобная имитация имеет корни в древнем обычае, следуя которому в пятнадцатый день первой луны готовили «яство полнолуния» мотигаю – кашу из мелких бобов с рисовыми колобками, символизирующими луну. О моросящем осеннем дождике сигурэ напомнит блюдо сигурэни, относящееся к нимоно (отварные блюда). Любители знают, что сигурэни сопровождает специфический имбирный вкус. В дни, когда японцы устремляются в горы за листьями клена, уместно момидзи ороси – натертая редька-дайкон с красным перцом – символом багряной осени. В промозглые дни согревает незамысловатое фурофуки – тот же дайкон с тофу. Входящие в название иероглифы фуро вызывают воспоминания о горячей ванне фуро. Дождь со

СЕРВИС plus 2024 Том 18 №3 71

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

РНИ РГУТИС

снегом – мидзорэ способствовал появлению овощного салата мидзорэ аэ, в который могут входить кусочки рыбы и мисо. Впечатление от налипшего снега усиливает натертая редька дайкон. В июне во время праздника гортензий адзисай мацури в рёкане «Ямадакан» (преф. Аити) подают закуску – адзисай кайсэки. В сезон дождей цветущая гортензия навевает небольшую грусть. В названиях блюд могут фигурировать персонажи японского фольклора: водяной каппа, пронырливый та-нуки (енотовидная собака), хитрый лис-оборотень кицунэ. Например, каппа маки (суси с завернутым огурцом) или тануки соба напоминают о водяном, любящем огурцы, и о пройдохе тануки – ведь в лапше соба вместо кусочков мяса окажется зажаренное тесто, или о бесстрашном воине Кимпира (кимпира гобо – нашинкованная морковь и корень садового репейника, лопуха, жаренные в кунжутном масле с соевым соусом.). Попробовав блюдо «Ёсицунэ набэ» в рёкане «Тономинэ канкохотэру» (преф. Нара) попадаешь под обаяние старинной легенды, согласно которой более восьмисот лет назад героический Ёсицунэ5, скрываясь в этих местах от врагов, вкушал дивную еду из диких уток, перепелов. Сейчас это блюдо, видимо, в знак воинской доблести Ёсицунэ, подается на художественного литья сковороде набэ, имеющей форму гарды (яп. цуба – щиток, отделяющий рукоятку меча от лезвия. – Ю. К.). В ее центре в воде томятся тринадцать видов овощей. Не только сама японская еда, но и убранство стола соответствует сезонному восприятию. «Поверх (стола. – Ю. К.) были нарочито небрежно разбросаны багровые листья клена и каштаны, не очищенные от колючей скорлупы. От стола веяло чистотой и гармоничностью осени, и это было красиво» Такое описание дает писатель Хотта Ёсиэ (1918-1998) в своем романе «Суд» [9, с. 118].

Японцы – искусные мастера в приготовлении национальных блюд. Это касается не только тонких вкусовых качеств, но и внешнего вида, вызывающего различные ассоциации, в основном связанные с природным окружением. Наблюдательный гость оценит красоту японских яств, бережное отношение к дарам земли и моря. «Сначала подали огромное блюдо, имевшее форму листа. На нем далеко друг от друга, словно камешки на садовой дорожке, лежали квадратики соевого творога – “тофу”, обернутые в тонюсенькую пленку морской капусты, куски копченого угря и прочие вещи. Один из гостей заметил, что это похоже на сад. А когда подали бульон в деревянных, покрытых черным лаком чашках, гость заметил, что это – садовый пруд, с маленькими островками из соевого творога цвета слоновой кости, так красиво оттеняющими темный фон. Все это, вместе с крохотными листочками клевера, колыхающимися на поверхности бульона, было названо поэмой “Японская осень”» [Там же].

С приходом осени стол изобилует вкусной едой, и существует специальное выражение «сё-куёку но аки» («осень – время хорошего аппетита»). Сезонность питания японцев влияет на выбор еды. Как правило, в их рацион входит то, что в это время растет на грядках и ловится в море. По накрытому столу можно судить о времени года. Ведь сформировавшиеся в течение веков вкусы японцев находятся в полной гармонии с природой.

Заключение

Концепция японской трапезы выстраивается с учетом гармонии предметов сервировки и оформления самой еды. Эстетическая составляющая внешнего вида японских блюд и убранства стола играет большую роль. Принимается во внимание и красота подачи, и композиционная уравновешенность, и благородное сочетание красок. Украшательство праздничного стола достигло высот своеобразного прикладного искусства, когда тщательно учитывается подбор блюд в соответствии с каноническими цветовыми сочетаниями, обращается внимание на их расположение на столе и особенно на посуду, в которой подается еда. Классические японские блюда и столовая утварь в них отличаются стильной изысканностью и чистотой линий.

Известный этнограф Янагида Кунио (1875— 1962) рассматривал распространение керамических изделий в быту как большое достижение японской цивилизации, сопоставимое с применением хлопка. «…Деревянные чаши, сделанные из простого дерева, коробились, становились грязными, как только их начинали использовать, и споласкивали их лишь для очистки совести… И вот появилось нечто белое, светящееся спокойным светом и стоящее всего лишь два-три го риса (0,18 л). Тот самый сосуд, который раньше считался предметом религиозного ритуала, теперь в виде чаши можно было и утром и вечером держать в руке и наслаждаться его видом. И разве все это не внесло вклад в развитие культуры простого народа? И подобно тому, как раньше придворная аристократия наслаждалась звуками носимых ею драгоценностей, теперь легкий звон фарфоровых чашек при соприкосновении с передними зубами простолюдина заставлял забывать о раскрашенных деревянных бокалах с изображением журавлей и молодых сосен» [2, с. 131].

Процесс еды, обстановка, действие, оказываемое тем или иным японским блюдом во время трапезы, когда «собственное “я” совершенно растворяется», писатель Танидзаки Дзюнъитиро (1886-1965) назвал «беззвучной симфонией, исполняемой ансамблем из пламени свечей и лакированной посуды» [7, с. 496]. Изысканную японскую еду можно попробовать в специализированных ресторанчиках или в рёканах, многие из которых за кулинарную изощренность называются би-сёкуядо, где иероглиф «би» соответствует понятию «красота». Для столовой посуды как фарфоро-керамической, так и лаковой характерно соблюдение принципа эстетической целесообразности. Она должна радовать глаз очарованием формы, цветом, фактурой, быть функциональной, а при соприкосновении приятной. Культивировавшаяся в течение веков идея созерцания столовой утвари не могла не сказаться на почтительном отношении к ней. Мастерски созданный утилитарный предмет достоин любования и играет декоративную роль. Он взаимодействует с окружением, создает вокруг себя эстетическую среду, решая художественную задачу. Посуда и еда в ней позволяют декоративно организовать пространство стола, а в целом сформировать интерьер.

Список литературы Эстетика столовой утвари в связи с гастрономическими предпочтениями японцев

- Герасимова М. П. Воображение японцев // Историческая психология и социология истории. 2016. № 1. С. 2–23.

- Иэнага Сабуро. История японской культуры. М. Прогресс.1972. 312 с.

- Кавабата Ясунари. Красотой Японии рожденный. М. Прогресс.1971. 400 с.

- Ксенофонтова Р.А Японское традиционное гончарство в XIX и первой половине XX вв. М. Восточная литература.1980.191 с.

- Кэнко-хоси. Записки от скуки. //Японские дзуйхицу. М. Восточная литература.1998. 630 с.

- Стэнли-Бэйкер Дж. Искусство Японии. М. Искусство.2002. 240 с.

- Танидзаки Дзюнъитиро. Избранные произведения. Т. 1. М. Художественная литература. 1986. 545 с.

- Федоренко Н. Т. Краски времени. М. Искусство.1972. 144 с.

- Хотта Ёсио. Суд. М. Прогресс.1969. 575 с.

- Японское искусство. М. Восточная литература.1959.148 с.

- 有田焼 [электронный ресурс] – URL https://www.arita.jp/aritaware/. Керамика Арита. (дата обращения: 10.06.2024) (на японском языке)

- 伊万里焼. [электронный ресурс] – URL https://www.city.imari.lg.jp/4331.htm Керамика Имари. (дата обращения: 05.06.2024) (на японском языке)

- くらわんかわん [электронный ресурс] – URLhttps://www.wasyokkisakura.com/?mode=cate&cbid=2010109&csid=1Пиалы кураванка. (дата обращения: 09.06.2024) (на японском языке)

- 九谷焼の歴史魅力 [электронный ресурс] – URL https://www.mangetsu.co.jp/history.html Историческое очарование керамики Кутани. (дата обращения: 10.06.2024) (на японском языке)

- 唐津焼 [электронный ресурс] – URL https://karatsu-yakimon.com/.Керамика Карацу. (дата обращения: 10.05.2024) (на японском языке)

- 一汁三菜和食の基本 [электронный ресурс] – URLhttps://www.cotogoto.jp/blog/2017/04/kihon_ichizyuusannsai.html Основа японской еды «один суп и три дополнительные блюда» (дата обращения: 12.05.2024) (на японском языке)

- 向付は器選びのせセンスが大事! [электронный ресурс] – URL https://www.cookdoor.jp/japanese-food/dictionary/21470_japan_020/. Когда дело доходит до мукодзукэ, важно иметь хороший вкус при выборе посуды. (дата обращения: 15.05.2024) (на японском языке)

- 本膳料理 [электронный ресурс] – URLhttps://kotobank.jp/word/%E6%9C%AC%E8%86%B3%E6%96%99%E7%90%86-135113 Подача блюд хондзэн (дата обращения: 20.05.2024) (на японском языке)

- ご飯に「茶碗」・味噌汁に「お椀」を使う理由とは [электронный ресурс] – URL https://allabout.co.jp/gm/gc/487538/ Почему используем «тяван» для риса и «ован» для супа мисо? (дата обращения: 25.05.2024) (на японском языке)

- 和食器の種類 について [электронный ресурс] – URL https://www.utsuwa-daifuku.net/?mode=f11 О видах посуды для японской еды. (дата обращения: 25.05.2024) (на японском языке)