Этнические и этнопедагогические особенности традиционной одежды киргизов XIX-XX века

Автор: Асангулова Айдай Бектемировна, Сулайманова Айгуль Ишеналиевна, Цыбов Николай Николаевич

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Исторические науки

Статья в выпуске: 3 т.8, 2022 года.

Бесплатный доступ

В эпоху научно-технического прогресса, процесса глобализации и существующих геополитических разногласий народы всех стран мира объединяет общее стремление к изучению объектов народного искусства и сохранение культуры каждой нации. Одним из ярких и информативных объектов народного искусства для модельеров-дизайнеров является национальный традиционный костюм киргизских кочевников, исследование особенностей которого предоставляют дополнительные возможности при анализе этапов эволюции этнической культуры народа. Традиционной одежде всегда свойственны были особенности, характерные для одежды предназначенной для условий кочевого образа жизни. Характер и дизайн одежды, как части материальной культуры киргизского народа, всегда был взаимосвязан с обычаями и обрядами, в которых сохранялась накопленная веками мудрость экологического сознания и нравственные принципы воспитания молодежи. Целью нашего исследования является анализ этнопедагогических особенностей традиционной одежды и формирование нового взгляда на традиционную одежду киргизов, как основу для вхождения в гармоничный энергообмен с миром. Методологической основой исследования являлся комплексный подход, включающий философскую и культурологическую составляющие. Основными методами исследований были метод реконструкции, метод исторического анализа, метод устной истории, метод интервьюирования и анкетирования. В статье представлены результаты авторской реконструкции и анализа основных видов традиционной одежды киргизов XVIII-XIX и начала ХХ века. В результате реконструкции восстановлены и возрождены некоторые виды кроя, и виды техник изготовления женской, мужской и детской традиционной одежды. Результаты практических работ с реконструированной одеждой, предложенной испытуемым в ходе эксперимента, предоставили возможность выявить зависимость гармоничного психоэмоционального состояния человека от вида одежды. Проанализирована взаимосвязь особенностей одежды с ранее существующими обычаями и обрядами.

Традиционная одежда кочевников, обычаи и обряды кочевников, женская одежда, мужская одежда, детская одежда

Короткий адрес: https://sciup.org/14123637

IDR: 14123637 | УДК: 94

Текст научной статьи Этнические и этнопедагогические особенности традиционной одежды киргизов XIX-XX века

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 94

Народные традиции каждого этноса формируются с учетом существующих исторических, социальных и экономических условий. Исторически киргизы относятся к народам тюрко-монгольских кочевников. Кочевничество (номадизм) является ключевым фактором, повлиявшим на традиции, культуру и обычаи киргизского народа. Одежда киргизов традиционно была приспособлена к кочевому образу жизни и является важной составной частью культуры народа.

Киргизская народная одежда является проявлением материальной культуры народа, отражающей этнические и социально-экономические особенности кочевого образа жизни и климатические и племенные особенности различных горных регионов Кыргызстана.

Семантика традиционного национального костюма содержит особенности менталитета киргизского народа, его нравственно-этические и религиозное мировоззрение.

Важной ценностью для кочевников являлось сохранение взаимопонимания между человеком и природой. Такое взаимопонимание является важным ресурсом для воспитания духовно-этических качеств молодежи. Тренируя такое отношение к природе, автоматически выстраиваются морально-этические нормы молодежи.

Традиционная народная одежда по форме и дизайну не является неизменной. Смена поколений, воздействие культур и религий соседних народов способствовало эволюции форм национальной одежды [1, 2]. Заимствование элементов и техники исполнения одежды соседних народов наиболее активно начало проявляться со второй половины XIX века, когда киргизы начали приобретать готовую одежду. К примеру, в приграничной зоне Кыргызстана с Казахстаном можно заметить явное влияние казахской культуры. Это влияние отражено в крое женского головного убора «элечек», а также в женских украшениях. Украшение в виде большой пуговицы «тана» можно встретить только в Таласской области, граничащей с Казахстаном.

Некоторые элементы дизайна традиционной одежды кочевников до сих пор присутствуют и в современной одежде киргизского народа. К примеру, вид головного убора колпак не только сохранил первоначальные формы, но и гармонично воспринимается с современными стилями одежды. Здесь важно подчеркнуть, что не все элементы и детали одежды сохранились и вошли в современный мужской костюм.

В течение многих лет исследователи работают над темой практического применения элементов этнопедагогики, формирующих универсальные социальные умения и навыки, а также обеспечивающих активную творческую деятельность. Существующие работы исследователей традиционной одежды посвящены в основном истории национального костюма. Рассматриваемая в статье проблема выявления нового взгляда на киргизскую традиционную одежду обусловлена необходимостью раскрытия особенностей этнопедагогического подхода и остается малоизученной.

Целью нашего исследования является анализ этнопедагогических особенностей традиционной одежды и формирование нового взгляда на традиционную одежду киргизов, как основу для вхождения в гармоничный энергообмен с миром.

Одной из задач для реализации поставленной цели, связанной с обогащением внутреннего мира является популяризация традиционной национальной одежды. Для этого, чтобы элементы традиционной одежды снова вошла в применение, как и прежде, в Кыргызстане общественным фондом «Кийиз-Дүйнө» проводятся специальные мероприятия: обучающие уроки, организуются тренинги, летний лагерь на Джайлоо, конференции, фестивали. Но возрождение утерянных традиций идет очень медленными темпами. Наиболее значащими причинами, сдерживающими возрождение утерянных традиций, могли послужить следующие исторические события:

-

1. Коллективный труд и коллективное хозяйство основательно изменили отношение к традиционной одежде, украшениям и обычаям, связанным с одеждой. Коллективное хозяйство полностью изменило взгляд на одежду, делая ее практичной и рабочей.

-

2. После получения независимости Кыргызстаном основные акценты внимания были уделены стремлениям народа к освоению новой рыночной экономики. При этом были оставлены без должного внимания задачи дальнейшего сохранения и возрождения традиционной знаний и техники изготовления традиционной одежды.

Материал и методы исследования

Методологической основой исследования являлся комплексный подход, включающий философскую и культурологическую составляющие.

В целях воссоздания духа традиционного сознания духовной жизни кочевников применялся метод реконструкции основных видов одежды и обрядов.

В целях установления причинно-следственных связей традиционного менталитета народа, обрядов и одежды применялся метод исторического анализа и метод устной истории.

В целях подготовки к реконструкции одежды и обычаев применялись методы интервьюирования и анкетирования.

При анализе традиционных ценностей народа применялся аксиологический метод.

Результаты

Этнические особенности одежды. Для традиционной культуры киргизов характерным является взаимосвязь характера одежды с обычаями и обрядами [3]. Согласно обычаям к одежде киргизские кочевники всегда относились с особым уважением. У киргизов считалось проявлением вызывающей невоспитанности положить одежду на землю или сесть на колпак. Но особо трепетное отношение было сформировано по отношению к мужской одежде. Причинами тому были не только высокие цены на ткани, но и традиции, в соответствии с которыми считалось проявлением неуважения перешагнуть или наступить на одежду мужа. Жена не могла себе даже позволить положить свои вещи поверх одежды мужа. Такие запреты по отношению мужской одежде носили больше воспитательный характер.

Особенности элементов одежды выражали рекомендации к традиционному этическому поведению кочевников. По одежде можно было отличить социальный статус человека, его семейное положение. Незамужние девушки носили платья с застежками на плечах и с глухим воротником, а замужние женщины носили платья с застежками на груди. Расстегнув пуговицы на груди, женщина могла накормить ребенка. Также семейное положение женщины можно было узнать по головному убору. Девушки надевали головной убор «тебетей». Богатые девушки могли позволить себе носить «тебетей» из бархата, выдры и куницы.

Девушки украшали головные уборы перьями птиц и украшениями из серебра, жемчуга, коралла, а замужние женщины носили головной убор «элечек». «Элечек» всегда имел белый цвет. Белый цвет считается у киргизов символом материнства, важности роли женщины в обществе и символом чистоты. Согласно традиции головной убор «элечек» носили после замужества, но иногда и после рождение первенца, это была подготовкой молодой девушки к материнству. В целом на характер традиционной одежды киргизов повлиял кочевой образ жизни и высокогорный резко континентальный климат, в результате чего у киргизов имеется много видов теплой зимней и летней одежды.

По технологии исполнения все виды одежды выполнялись вручную, так ка швейные машины появились у киргизов только с середины XIX века. Но и при ручном пошиве киргизские мастерицы применяли технику разных видов ремесел. В большинстве случаев это была не одна техника. Для одного вида одежды применялись несколько последовательно выполняемых техник. Основными техниками были: валяние войлока, техника цельного валяния, выделывание шкуры животных, прядение ниток, выкраивание, плетение, ткачество, окрашивание, украшение, пришивание бисера, вышивание, шитье и т. д. При выкраивании любого вида одежды кочевниками соблюдалось традиционное правило — экономно использовать материал. Кочевники знали о понятии «меры», которая является философской категорией и относится к области этики и эстетики.

Характерным для киргизской мужской и женской одежды был схожий распашной крой. Одежда богатых и бедных кочевников отличалась только видом и качеством применяемого при пошиве материала. Войлочные головные уборы богатых украшались мехом, а верхняя одежда изготавливалась из дорогих тканей. Бедные довольствовались одеждой из грубой шерстяной ткани и войлочными головными уборами без украшений.

Мужская одежда кочевников была представлена разновидностью из нательной и верхней одежды.

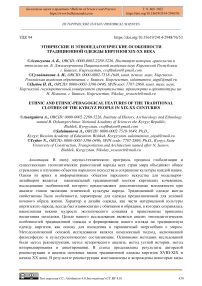

Нательная одежда представляла собой распашные рубахи «жегде», «ачык көйнөк» и шаровары «шым» (Рисунок 1). По традиции у киргизов было принято приносить в дар распашную рубаху «жегде» вместе с шароварами «дамбал» новым родственникам, как правило свекру [ПМА 1].

Рисунок 1. Распашная рубаха «жегде» (а), покрой распашной рубахи (б)

«Жегде» начинали носить с возраста 6-лет, а до этого возраста носили рубашки «туура жака». Распашную рубаху «жегде» подпоясывали и одевали поверх шаровар. При пошиве распашной рубахи «жегде» в основном использовали белую бязь или белую ткань «ак мата». Распашные рубахи «жегде» имели туникообразный крой, при котором по бокам пришивались скошенные клинья и для свободы движения рук пришивали ластовицы «кештек». Такие же детали использовались при пошиве женской рубахи «көйнөк». Длина «жегде» доходила до колен [4, 5].

Стоит отметить, что традиционный крой «жегде» и других видов одежды стал видоизменяться после тридцатых годов прошлого века. В связи с переходом на коллективную форму трудовой деятельности распашные рубахи стали шить короче, до бедер с прорезным воротникам или с воротником в виде узкой стойки и укороченным рукавом.

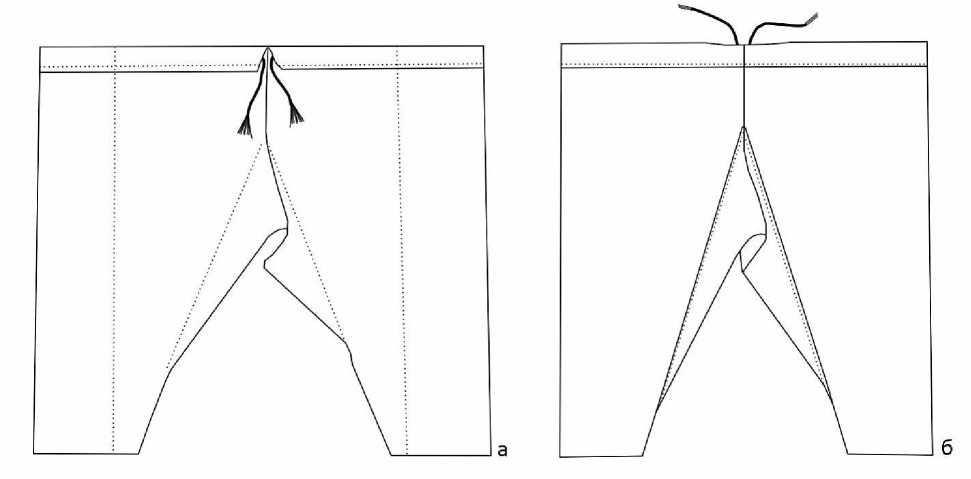

Шаровары шили из разных материалов домашнего производства. В холодное время года шаровары, сшитые из бязи, считались нательными штанами [4, 5]. Мужские, женские и детские шаровары всех форм были глухие и завязывались гашником (тесьмой) ручного плетения. Особо декорированный гашник «ычкыр» изготавливался для жениха женой брата.

Крой шаровар для мужчин и женщин с широким шагом и ромбовидной вставкой был одинаков, но при этом женские шаровары отличались наличием дополнительного отверстия на поясе со стороны поясницы. В отличие от мужских шаровар гашник «ычкыр» завязывался с внутренней стороны. Шаровары для пожилых шили швом снаружи (Рисунок 2) [ПМА 2, ПМА 3].

Рисунок 2. Покрой традиционных шаровар (а) мужские, (б) женские

Штаны, сшитые из кожи «жаргак» носили богатые. Кожаные шаровары для жениха, украшали вышивкой из цветных шелковых нитей. Мужские штаны изготавливали также из замши «жаргак шым», «кандагай, чалбар». Штаны кочевников в отличие от современных брюк отличались очень большой шириной, позволяющей заправлять полы халата. Такие штаны одевались поверх нижнего белья «дамбал» [ПМА 1]. При пошиве шаровар употребляли различные материалы (бязь, сукно, бархат, замша козьи и овечьи шкуры).

Очень дорогими считались штаны из козьей шкуры (Рисунок 3).

Стоимость таких штанов достигала стоимости лошади. В качестве повседневной одежды кочевники носили штаны из овчины. Штаны из овчины шили мехом внутрь, за счет этого она была теплой.

Верхняя одежда летнего и осеннего периода состояла из войлочного халата без подкладки «кементай» из овечьей шерсти натуральных оттенков, различных видов стеганного халата «чапан», который простегивали на вате или шерсти и шили на подкладе.

Более легкими вариантами верхней одежды были «чепкен», «желек», «бешмант» из шерстяной и хлопчатобумажной материи. «Чепкен» изготовленный из шерстяной ткани ручного производства называли «басма чепкен», «тепме чепкен», «пийаз чепкен», «төө чепкен» и «суп чепкен» (Рисунок 4).

Рисунок 3. Штаны из козьей шкуры

Рисунок 4. Некоторые виды верхней мужской одежды (а) «басма чепкен», (б) «желек чепкен» с открытым воротником, (в) «желек чепкен» с стоячим воротником

Традиционно «чепкен» шили длиннополым, с широкими и длинными рукавами без подкладки. Такой крой позволял одевать «чепкен» поверх другой верхней одежды. Одежду из верблюжьей шерсти шили только для мужчин. «Чепкен» из верблюжьей шерсти «пийязы чепкен» разрешалось изготавливать только женщинам пожилого не детородного возраста. Изготовление «пийазы чепкена» было весьма трудоемким и дорогим [ПМА 4].

В качестве зимней верхней одежды кочевники носили меховые шубы «ичик», овчинные тулупы «тон» (Рисунок 5). При изготовлении шуб особо ценились меха диких животных: барса, волка и рыси [6-8].

Типичной разновидностью зимней одежды был нагольный тулуп «тон». Натуральным цветом тулупа был белый, а оранжевый цвет получали окрашиванием гранатовой коркой или корнями ревеня [ПМА 1].

Согласно традиции мужчина не мог выйти на улицу без головного убора. Головной убор нельзя было положить на землю. По киргизской традиции головной убор никогда не дарили чужакам. Основным головным убором мужчин у киргизских кочевников является войлочная шляпа — колпак, в первую очередь это «ак колпак» — войлочная шляпа белого цвета. Традиционно колпак изготавливали женщины в двух видах: – цельноваленный колпак «туюк колпак» без единого шва и сшитый колпак двухполый и четырехполый. Некоторые мастерицы изготавливали из толстого войлока теплый колпак для зимнего периода. Под белым колпаком и меховым головным убором «тебетей» носили тонкую шапочку «аракчын» сшитую из цельного куска хлопчатобумажной ткани с помощью простегивания. В зависимости от погодных условий мужчины носили тюбетейки — «топу», меховые шапки без отворотов — «малакай», меховые шапки — «тебетей».

Рисунок 5. Виды верхней зимней одежды слева овчинная шуба «көрпө ичик», справа шуба из волчьей шкуры «карышкыр ичик»

По традиции считалось плохим тоном потерять или подарить головной убор чужому человеку. При изготовлении головных уборов мужчин применялся крой из четырех клиньев. А при пошиве колпака соединение между клиньями «талаа» делалось с помощью дополнительной узкой ткани, тесьмой ручного плетения а также с соединительной отделочной вышивкой «чыраш». В старину для «чыраш» применялись конские волосы (Рисунок 6).

Рисунок 6. Мужские головные уборы

Обязательным атрибутом мужской одежды является пояс — «кемер», ремень — «илгич» с принадлежностями. Как правило, пояс одевали поверх халатов «чепкен». Подпоясывались кушаком «бел боо» из длинной ткани разных цветов, обычно обхватывающего талию 2–3 раза и завязанный спереди. Кушак должен быть завязан четко, плотно и не в коем случаи не должны торчать концы. По традиции считалось, что туго затянутый пояс характеризует мужчину как серьезного дисциплинированного человека.

В качестве традиционной обуви киргизские кочевники носили сапоги из сыромятины — «чарык», с подошвой, короткими голенищами и со слегка загнутыми кверху носками. Сапоги «чарык» шили из обработанной кожи быка и лошади [ПМА 4]. Особенностью «чарык» была загнутая к верху на два сантиметра подошва. Бедняки носили чулкообразные сапоги с высокими голенищами «чокой», которые изготавливались из одного куска кожи. Другой разновидностью обуви бедняков были «пайчеки» — эта обувь напоминала туфли, которые изготавливали из куска кожи, края которой были собраны на узком ремешке.

Мужчины также носили кожаные сапоги — «өтук», кожаные калоши на каблуках — «кепич», а также мягкие выворотные сапожки — «маасы».

Детская одежда. С рождения ребенку одевали рубашку «ит көйнөк». Первую одежду новорожденным шили из старой мягкой одежды или из куска ткани женского головного убора «элечек». «Ит көйнөк» или «эт көйнөк» считалась первой одеждой ребенка, принято было не подшивать нижний край рубашек и к сороковому дню рождения ребенка специально шили еще одну рубашку. Если семья до этого потеряла ребенка, рубашку шили из разных кусков ткани «курак көйнөк», собранных у почитаемых и уважаемых людей. По традиции было принято для пошива рубашки «курак көйнөк» попросить кусок ткани из головного убора «элечек» или старой одежды уважаемой и почитаемой женщины в роду «байбиче». Согласно обряду «кыркын чыгаруу» ребенка одевали после купания в 40-ка ложках воды и после этого укладывали в колыбель (Рисунок 7) [ПМА 5, ПМА 6].

Колыбель грудного ребенка по традиции имела определенные защитные функции. Когда первый раз укладывали ребенка в колыбель, то его укрывали в несколько слоев халатами «чапанами» отцов или дедушек.

Рисунок 7. Обряд помещения ребенка в колыбель

Бытовало мнение, что энергия верхней одежды отцов и дедушек будет защищать ребенка и даст ему крепкий и здоровый сон. Головной убор «топу» для ребенка шили из мягкой ткани и утепляли, прокладывая вату. Штаны из хлопчатобумажной ткани ребенку одевали с того времени, когда он начинал сидеть. Поверх рубашек детям одевали безрукавки на вате или шерсти с плечевыми и боковыми завязками для удобства. В качестве верхней одежды детям шили «чапаны» без воротников с большими завязками под мышками. Обычно нижний край спинки «чапана» оставляли открытыми, что означало желание рождения последующих детей [ПМА 5].

Одежда мальчиков мало отличалось от одежды мужчин. К незначительным отличиям можно отнести расположение застежек и пуговиц на рубашках. Рубашки мальчиков шили с застежками на плечах, а у мужчин на горловине. В целях элементов оберега от дурного слова и сглаза одежду мальчиков украшали различными оберегами (Рисунок 8) [ПМА 5].

Этнические особенности женской традиционной одежды. Влияние культуры народов соседних стран и импорт новых тканей способствовали внесению дополнений и изменений в элементы традиционного костюма и декоративную отделку. Для традиционной одежды киргизских кочевниц характерным было соблюдение гармонии композиции костюма и близких к природе неярких оттенков применяемых материалов. Киргизские кочевницы кроме особо почитаемого белого цвета предпочтения отдавали оттенкам красного цвета.

Традиционная одежда женщин состояла их длинной рубахи «көйнөк», шаровар «дамбал» и верхней одежды.

Женщины также как и мужчины носили нательную и верхнюю одежду. В качестве женской нательной одежды женщины носили подштанники на завязках «дамбал», «лаазым». Этот элемент женской нательной одежды имел и традиционное воспитательное значение при планирование рождения детей. В качестве предостережения при планировании рождения детей молодой женщине говорили: – «у тебя развязаны завязки на подштанниках (ычкыры бош), поэтому ты рожаешь каждый год» [ПМА 2].

Рисунок 8. Детская одежда (а) комплект детской одежды, (б) покрой детского «чапана»

Основу женской длинной рубахи кроили из прямых деталей, дополняя по бокам скошенные клинья. За счет клиньев подол женской рубахи был достаточно широким чтобы женщина свободно сидела на лошади. Покрой такого платья для женщин и девочек был одинаков, кроме выреза воротника — для девочек делался горизонтальный вырез «туура жака», а для женщин вертикальный «узун жака», более позднее появился стоячий воротник (ит жака) [4, ПМА 2]. При этом ворот женщин и девочек обшивали тесьмой ручного плетения (Рисунок 9).

Женские рубахи отличались декорированием воротника, нагрудной вышивкой или отдельным нагрудником «өнүр» и «узун жака», расшитые цветными нитками. Такой вид декорированного воротника рано вышел из употребления и сейчас его можно увидеть только в экспозициях музеев.

Замужние женщины носили распашные юбки — «бельдемчи». К примеру бельдемчи (женская распашная набедренная юбка с завязками пришитая к широкому поясу) женщина имела право одеть только после рождения первого ребенка [9–11]. Бельдемчи одевали поверх платья или камзола «кемсел» (Рисунок 10). «Бельдемчи» было разновидностью не только повседневной одежды, но и праздничной. «Бельдемчи» было очень практичной одеждой женщины, которая закрывала поясницу, держала ее в тепле, была удобно при верховой езде. В отличие от повседневных «бельдемчи» праздничные «бельдемчи» украшались обильной вышивкой и мехом выдры. При этом большое значение придается орнаментам и этническим символам, которые являются ценнейшим источником познания духовной жизни киргизского народа в прошлом. Законы сочетания киргизского орнамента, систему комбинаций, а главное повествовательность узора попытался выяснить М. В. Рындин [12].

Рисунок 9. Женское платье (а) «туура жака», (б) «узун жака», (в) «ит жака»

Рисунок 10. Набедренная одежда женщин «бельдемчи» (а) северного региона, (б) южного региона

Орнамент в народном сознании всегда обладал магической силой и имел специфическое название. Элементы орнамента служат еще и эстетическим целям, делая вещь более красивой и ценной и при восприятии гармонизирует психоэмоциональное состояние представителей киргизского народа. Сакральные символы, спрятанные в узорах, передавали мысли, молитвы и надежды кочевников [13].

Разновидности «бельдемчи», по которым можно отличать родоплеменную особенность отмечены в этнографических работах К. И. Антипиной. Е. И. Маховой выделены два основных типа «бельдемчи». «Бельдемчи» первого типа имеет большую длину, пышные сборы в месте крепления к поясу, а «бельдемчи» второго типа намного короче и без сборов. Главным отличием бельдемчи второго типа являются находящиеся полы спереди (Рисунок 10). По традиции «бельдемчи» изготавливала мать невесты.

В разных регионах одну и ту же одежду называют по разному. Примером может служит безрукавка «чыптама» на севере, «чермий» северо-западе, «камзур» или «таштама» на юге. Традиционными элементами женской одежды, одеваемыми поверх платья, были безрукавки «чыптама», камзолы — «кемсел» и халаты — «чапан».

По одежде женшин, а именно по головному убору элечек, по набедренной юбке белдемчи и по форме воротника можно было отличать из какого она племени, социальный статус, возраст а также региональную особенность. В качестве верхней зимней одежды женщины носили меховые шубы «ичик» (Рисунок 11).

Рисунок 11. Верхняя женская одежда (а) лисья шуба «түлкү ичик», (б) «кемсел», (в) «чапан»

Женский костюм разных регионов Кыргызстана имеет некоторые особенности. Различия заключались в форме головного убора и его комплектации (Рисунок 12).

Женский головной убор. Головной убор «элечек» женщины одевали после замужества и носили до конца жизни. Элечек всегда был белого цвета. Помимо названия «элечек» этот головной убор называли «илеки» и «келек». Это зависело от региона. «Илеки» — так называют «элечек» в северо-западном регионе, а именно в Таласе, Токтогуле, Чаткале. Если слово «илеки» воспринималась как одно из названий элечек, то выяснилось что слово «илеки» — означает еще и название тонкой, легкой, белой ткани. Форму «илеки» информаторы описывают как круглое, яйцообразное. Взависимости от обьема элечек называют «каз элечек», что означает большое, величественное (Рисунок 13). В зависимости от вида элечек состоит из разных частей.

Для каждого региона и родоплеменной группы существовала своя характерная техника намотки «элечека». «Элечек» обычно наматывали при традиционных проводах невесты в дом мужа или после прихода невесты в дом мужа. Наматывание «элечека» является важным моментом в жизни невесты и символизирует переход от одного возраста к другому. В обряде наматывания «элечека» участвуют только женщины, мать невесты, бабушки, жена брата, жены старших братьев по линии отца и матери, сестры и со стороны мужа, мать мужа и родственники мужа.

Рисунок 12. Некоторые виды комплекта женского костюма (а) северный, (б)северо-западный, (в) южный

Рисунок 13. Женский головной убор (а) «элечек», (б) «илеки», (в) «келек»

Наматывают «элечек» с права на лево. Это означало что новая жизнь молодой семьи всегда шла к благополучию и достатку. Во время наматывания ткани проговаривали пожелания невесте. Ткань для «элечека» была тонкой и легкой, ее делили на удобные куски (4–5 метров). Обычно длина кусков зависела от разновидности наматываемого «элечека». Наматывание первого «элечека» невесты доверяют только той высокоуважаемой женщине у кого есть муж и много детей. По окончании наматывания главным пожеланием всегда было: «Пусть твой элечек, не спадет с головы». Это еще раз подтверждает то, что женщины носили «элечек» до конца жизни.

Девочки и незамужние девушки заплетали мелкие косички «беш көкүл», а как только девушка выходила замуж, ей заплетали две косы, которые она носила до конца жизни.

Головными уборами девочек и девушек были «топу» – разновидность тюбетейки и меховая шапка «тебетей». «Тебетей» шили из мехов выдры, куницы, или из мерлушки — шкуры ягнят. Крой тебетей всегда состоял из четырех клиньев. При пошиве верхней части «тебетея» использовали такие ткани как бархат, сукно, шелк, адрас. Верх «тебетея» украшали перьями, бусами, деталями из серебра и большой кисточкой в основном черного цвета (Рисунок 14). Традиционным головным убором невесты была шлемовидная шапка с украшениями «шөкүлө».

Рисунок 14. Головной убор девочек, девушек и невесты

Вся одежда в комплекте и ее элементы дополнялись украшениями, которые выполняли функцию оберега, благословения и определения возрастной группы женщины. Пуговицы в основном пришивались в качестве оберега, кораллы «кызыл шуру» носили как символ плодородия, кольца и браслеты отождествляли чистоту женщины, нагрудные украшения

«сөйкө желбирөөч» и накосные украшения «чач учтук» характеризовали возрастные различия. Женщины носили накосные украшения после замужества. Накосные украшения имели региональные отличия. Например, накосное украшение «күбөк» характерны для традиционного костюма северо-западного региона. Подобное видоизмененное украшение встречается и на юге, а в других регионах встречается редко. Накосные украшения по традиции передавались как подарок вместе с приданным, а также после смерти женщины дальним родственникам. Каждое украшения киргизских кочевниц соответствовало своей возрастной категории и имело свое дисциплинирующее воспитательное воздействие (Рисунок 15).

Рисунок 15. Украшения женского костюма

Заключение

-

1. Характер элементов и дизайна традиционной одежды, как составной части материальной культуры киргизов, неразрывно связан с кочевой цивилизацией.

-

2. Традиционная одежда являлась одним из основных компонентов восприятия мира кочевниками и отражала внутренний мир этноса. Традиционная одежда кочевников всегда была основой вдохновения, и имела свои воспитательные цели и взаимосвязана с обычаями и обрядами кочевого образа жизни.

-

3. Методы воспитания молодежи были органично встроены в обычаи и обряды, при которых элементы одежды имели свойственные кочевникам социальные этнопедагогические цели, способствующие пониманию своей внутренней природы, духовной миссии, культурнодуховному капиталу, который приведет к личностному росту, укреплению его духа и сознания.

-

4. Использование традиционных знаний и этнических элементов традиционной одежды в дизайне современного национального костюма способствует формированию духовно-

- нравственных качеств и жизненных ценностей. Это важный ресурс инкультурации подрастающего поколения, психологического комфорта членов этноса и идентификации членов общества.

-

5. Исследование особенностей национального традиционного костюма предоставляет дополнительные возможности при анализе этапов эволюции этнической культуры народа.

-

6. Исследования и анализ особенностей традиционной одежды предоставляют модельерам-дизайнерам при создании коллекций современной одежды реализовывать элементы этностиля, не нарушая этические нормы традиционной одежды.

Список литературы Этнические и этнопедагогические особенности традиционной одежды киргизов XIX-XX века

- Антипина К. И. Народные традиции в современной материальной культуре и прикладном искусстве Киргизии. VII междунар. Конгр. антропог. и этнограф, наук. М., 1964.

- Антипина К. И. Материальная культура. История и социальный быт колхоза им. К. Маркса Сузакского р-на. Фрунзе, 1965.

- Фиельструп Ф. А. Из обрядовой жизни киргизов начала ХХ века. М.: Наука, 2002. 300 с.

- Антипина К. И. Особенности материальной культуры и прикладного искусства южных киргизов. Фрунзе, 1962.

- Антипина К. И. Материальная культура и прикладное искусство киргизского народа. История Киргизии. Фрунзе, 1963.

- Абрамзон С. М. Киргизы и их этногенетические и историко-культурные связи. Л.: Наука, 1979.

- Абрамзон С. М. Очерки культуры киргизского народа. Фрунзе: Изд-во АН Кирг. ССР. 1946.

- Абрамзон С. М., Антипина К.И., Махова Е. И. Особенности материальной культуры и прикладного искусства южных киргизов. Изд-во АН Кирг. ССР, 1962.

- Сухарева О. А. Костюм народов Средней Азии. Историко-этнографические очерки. М., 1979. 248 с.

- Махова Е. И. Материальная культура киргизов как источник изучения их этногенеза. Труды Киргизской археолого-этнографической экспедиции. М.: Наука, 1959.134 с.

- Момунбаева Н. С. Белдемчи-женская одежда киргизов (XIX-XX вв.) // Евразийское Научное Объединение. 2020. №2-4 (60). С. 267-269.

- Рындин М. В. Киргизский национальный узор // Центрально-Азиатская сеть по культуре и искусству. Бишкек, 2016. 120 с.

- Кадыров В. Тайны киргизского орнамента. Бишкек, 2017.