Эвиденциальность как критерий характеризации процесса смыслового переживания значения

Автор: Голубева Ольга Васильевна

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu

Рубрика: Вопросы теории

Статья в выпуске: 4, 2016 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена изучению феномена эвиденциальности в рамках психолингвистического подхода, что позволяет исследовать процесс смыслового переживания значения слова / текста как деятельность, осуществляемую активным «свидетелем» с опорой на внутренний источник информации, или продукты переработки перцептивного, когнитивного, эмоционально-оценочного опыта, вербального и невербального.

Выводное знание, эвиденциальность, эвиденциальное смысловое переживание

Короткий адрес: https://sciup.org/146121937

IDR: 146121937 | УДК: 81''23:39

Текст научной статьи Эвиденциальность как критерий характеризации процесса смыслового переживания значения

Интерес к проблемам понимания слова / текста определяет актуальность изучения процесса субъективного смыслоформирования в естественных условиях коммуникации. Идентификация значения единицы языка в рамках, например, психолингвистического подхода рассматривается как динамический процесс, осуществление которого связано с поиском значимых «для меня - здесь - сейчас» смысловых опор, формируемых в условиях естественного семиозиса. Психолингвистическая трактовка значения как достояния индивида (термин А.А. Залевской) позволяет по-новому взглянуть на проблему разделяемого знания, которое не является «данным свыше» и неизменным, а формируется в динамике благодаря множеству форм репрезентации в сознании отдельного индивида, функционирует на разных уровнях осознаваемости, являясь «живым» знанием-переживанием (обзор научных подходов к значению представлен, например, в [2]).

Имплицитность, т.е. неосознаваемость процесса задействования внутренних, «живых» опор в процессе понимания не означает отсутствие самоконтроля со стороны индивида (в психолингвистике механизм контроля в рамках моделирования речемыслительной деятельности исследуется А.А. Залевской). Этапы формирования высказывания (о модели речемыслительного процесса см.: [3: 21]) обусловлены наличием множественных петель обратной связи, каждая из которых обеспечивает проверку правдоподобия итога на соответствующем этапе при общей опоре на внутренний контекст осуществления процесса идентификации значения единицы языка. Такая двойная проверка (опора на конкретный продукт опыта, являющийся, в свою очередь, частью совокупного смыслового «фона»-гипертекста), позволяет утверждать о комплексности процесса самоконтроля и возможности его осуществления на различных уровнях осознаваемости.

Осуществление самоконтроля на разных этапах речемыслительной деятельности во многом обусловлено причинно-смысловыми связями, которые активируются внешним вербальным представлением стимула и обеспечивают поиск нужной смысловой опоры, позволяющий индивиду ещё раз «увидеть» по-новому то, что составляет его внутренний имплицитный источник информации [1]. Такой поиск опосредован уникальностью конфигурации внутреннего контекста осуществления процесса понимания, задаваемого сетью причинных связей и детерминированных ими отношений. Активация этих причинно-смысловых связей обеспечива- ет выведение на «табло сознания» необходимую «для меня – здесь – сейчас» смысловую опору. Такое выводное знание (далее – ВЗ) позволяет не только задействовать продукты прежнего опыта индивида, формируемые в процессе оперирования «живым» знанием об объекте, но и дать правдоподобное объяснение, почему тот или иной «узел» сети оказался релевантным ad hoc.

Процедурный аспект опоры на ВЗ в процессе понимания значения единицы языка обусловлен абдуктивной схемой выведения умозаключения, предложенной Ч.С. Пирсом, сутью которой является интуитивное выдвижение гипотезы с опорой на релевантный продукт прежнего опыта индивида. Такой внутренний источник информации подкреплён рядом схожих выводов, полученных на основе индукции («снизу – вверх»), и не противоречит общей базе знаний, сформированной благодаря когнитивной способности человека обобщать, абстрагировать и позволяющей осуществлять дедуктивные («сверху – вниз») выводы.

Интерес научного сообщества к логическим моделям выведения умозаключения в целом и абдуктивной схеме вывода, в частности, с позиций современных изысканий в области психологии, компьютерного моделирования, а также в сфере создания искусственного интеллекта обусловлен актуальностью изучения процесса понимания как важного аспекта речемыслительной деятельности индивида. Научное описание и моделирование в данном случае невозможны без учёта специфики самого процесса и его результата в естественных условиях познания и общения. Так, формируемое субъектом умозаключение связывается с естественной дедукцией (everyday deduction), опосредованный «наивной каузальностью» (naive causality) (труды Ф. Джонсона-Лэрда и др.); признаётся абдуктивной гипотезой, представленной в нейронной структуре головного мозга в виде паттерна, задающего переход к хранимой в памяти репрезентации (работы П. Тагарда, Д. Гудинга и др.) и т.д.

Принимая во внимание активную роль субъекта в формировании опосредованных опытом результатов и объединяющих их связей, полагаем, что такие продукты можно считать эвиденциальными смысловыми переживаниями значения индивидом (далее – ЭСП). ЭСП значения предстают внутренней опорой объяснения «для меня – здесь – сейчас» передаваемого словом содержания, правдоподобие которой обеспечено механизмом самоконтроля с учётом различных уровней осоз-наваемости. Они характеризуются уникальностью благодаря экспертным знаниям человека, психофизическим, когнитивным и эмоциональным особенностям, но обнаруживают схожесть вследствие общности линий переработки знаний и вырабатываемых на их основе стратегий. Такая эвиденциальная смысловая опора (от лат. e - «вне, за пределами» и videre «видеть», англ. evidentiality ) формируется как «свидетельство» прежнего оперирования «живым» знанием о мире, которое субъект процесса понимания задействует в качестве своеобразного динамического внутреннего источника информации, обеспечивающего экономию усилий в процессе речемыслительной деятельности (о трактовке понятия «оптимальной релевантности» см. [5: 282]).

Определение выводного значения (далее – ВЗ) как внутреннего источника информации, с нашей точки зрения, приводит к исследованию психолингвистических оснований феномена эвиденциальности, изучение которого как грамматической категории представлено в трудах А.Ю. Айхенвальд, В.А. Плунгяна, Т.Н. Астаховой и др. Эвиденциальность в лингвистике связана с указанием на различные источники получения информации говорящим (прямой / опосредованный доступ). Категория эвиденциальности включает языковые средства (лексические, грамма- тические) передачи знаний о том, что индивид являлся свидетелем происходящего (я видел, слышал и т.д.). Косвенность информации предполагает, что говорящий не являлся непосредственным участником события, но обладает внутренним опытом осмысления фактов. Например, не наблюдал пожара, но видел его следы и сделал вывод, слышал от третьих лиц, что эксплицируется при помощи неопределённоличных, безличных предложений без утверждения истинности информации (говорят, будто бы и т.д.).

Глубокое изучение феномена эвиденциальности с опорой на труды Ф. Боаса, Р. Якобсона предпринято А.Ю. Айхенвальд. Анализ научной работы [4], посвящённой проблеме изучения языковых средств, передающих знания об источнике информации, позволил сделать ряд выводов: 1) эвиденциальность как обращение к источнику информации предстаёт одной из фундаментальных основ познавательной деятельности, отражающей определённое направление мысли в процессе оперирования знаниями (expression of knowledge), формирования вывода и обоснования результата; 2) экспликация языковыми средствами источника информации даёт возможность определить способ обретения сведений: через обращение к прежнему непосредственному (перцептивно обусловленному) источнику; с помощью когнитивной операции умозаключения (инференции); посредством опоры на мнение другого для подтверждения оценки собственной правоты; 3) грамматическая категория эвиденциальности не исключает выход на продукт опыта субъекта (evidence) как источник информации о мире (internal support), хотя и не может с ним отождествляться; 4) в качестве вербальных маркеров эвиденциальности (evidentials) выступают как лексические (глаголы чувственного восприятия и т.д.), так и грамматические средства (прошедшее время глагола и т.д.); 5) эвиденциаль-ность выступает универсальным явлением, присущим множеству языков.

Эвиденциальность трактуется как значимое свойство лексической единицы языка, закреплённое в значении. Такой компонент значения имплицитен и, с нашей точки зрения, является выводным, так как задаёт переход к некому сценарию (script) прежнего опыта. Так, учёный приводит примеры из ряда языков аборигенов, где существуют единицы, способные имплицировать время и место прежнего контакта с референтом. На вопрос о количестве жён представитель племени ответил, что их у него четверо, имплицитно передав посредством соответствующих маркеров эвиденциальности, что при последней встрече жён было именно столько [4: 8, 26].

Признание способности единицы языка имплицировать знания, языковые и энциклопедические, об источнике информации позволяет предполагать причинность устанавливаемой индивидом смысловой связи. Так, предложение Я слышу, как Джон переходит улицу ( I heard John cross the street ) помимо имплицируемой процессуальности действия обеспечивает обращение к продукту прежнего опыта «видения» схожей ситуации: походке Джона (тяжёлые шаги, звук удара о тротуар и т.д.) [цит. раб.: 29]

Исследование феномена эвиденциальности с психолингвистических позиций даёт возможность определить фундаментальную способность единицы языка активировать внутренний источник информации, трактуемый как ЭСП и включённый в сеть причинно-смысловых связей, определяющую специфику внутреннего контекста осуществления процесса понимания значения. ЭСП предстаёт интегративной структурой, имеющей универсальное основание (внутренний гипертекст), динамизм которого обеспечен системой смысловых отношений (топов).

Кумулятивность и разделяемость опыта оперирования знаниями об объекте, обретаемыми в процессе речемыслительной деятельности, обеспечивает выделение обобщённых характеристик / признаков объекта, выступающих своеобразными содержательными ориентирами. Подобный набор в работах Э. Рош связывается с феноменом прототипа, т.е. образца предметного «видения» членов категории.

Несомненным достоинством научных изысканий учёного является доказательство того, что знания о категории не могут быть строго унифицированы: познающий индивид выделяет для себя ряд значимых признаков объекта, а разде-ляемость и устойчивость дают возможность утверждать наличие прототипических эффектов, т.е. предзаданность путей опоры на прежний опыт оперирования знаниями о мире и языке.

Однако критические замечания к теории прототипов Э. Рош, а также ряд проблемных аспектов прагматических теорий, посвящённых изучению имплика-тур (Г. П. Грайса, Д. Спербера, Д. Уилсон и др.), заставляют усомниться как в существовании универсального предметного ориентира (малиновки в качестве образца для категории «Птицы»), так и в единообразии выявляемых признаков.

Ряд проведённых нами психолингвистических экспериментов, в которых принял участие 2961 человек (обработано 11185 реакций, изучена 581 проекция текста) показал, что испытуемые (далее - Ии.) демонстрируют определённый ракурс смыслового «видения» признаков, составляющих образной представление об именуемом словом объекте, «приписывая» те, которые признаются релевантными в процессе объяснения «для меня - здесь - сейчас», того, что может значить единица языка.

Так, слова с выраженными предметными особенностями или процессуаль-ностью семантики (СУМЕРКИ, ВЕЧЕР, ЛЕЧЕНИЕ и т.д.), ряд терминологических единиц экономической направленности (ПАЙ, ЦЕННАЯ БУМАГА, ПРИБЫЛЬ) чаще обнаруживают перцептивно-предметный ракурс смыслового «видения» (от 51 до 71% от общего числа реакций). Слова-стимулы КРЕДИТ, КРИЗИС, прецедентные имена собственные (Е . ПЛЮЩЕНКО, АМЕРИКА, УКРАИНА и т.д.) демонстрируют эмоционально-оценочный ракурс смыслового «видения» (положительного или отрицательного): значение слова КРИЗИС переживается как проблемы с деньгами , бедность , безденежье , плохо / всё плохо и т.д.; КРЕДИТ - финансовые проблемы , рабство , кабала , долговая яма , обман и т.д. Если негативная оценка в случае с КРИЗИС ещё может быть объяснима коннотациями, зафиксированными в словарной дефиниции, то значение слова-стимула КРЕДИТ, наоборот, конвенционально соотносимо с позитивным развитием бизнеса, экономики.

Данные проведённых нами свободных ассоциативных экспериментов позволили определить ассоциативно-смысловые поля, имплицируемые той или иной единицей языка, выбранной в качестве стимула. Составляющие этих полей маркеры-ассоциаты предполагают установление причинно -смысловой связи, которая обеспечивает развёртывание внутренних контекстных условий прежней реализации релевантных характеристик, составляющих образное представление об объекте. Такое внутреннее контекстное «бытие» было выявлено в ходе экспериментов по достройке предложения-стимула с разной степенью обусловленности внешними посылками (вербально и/или ситуативно заданными).

Выявленные схожие тенденции обращения к подобному контекстному бытию дают возможность предполагать наличие как способов его потенциального развёртывания, так и стратегий осуществления процесса понимания с опорой на

ВЗ («Я - позиция» индивида), которые, в свою очередь, являются следствием различия путей переработки поступающей информации (перцептивных, когнитивных, эмоционально-оценочных).

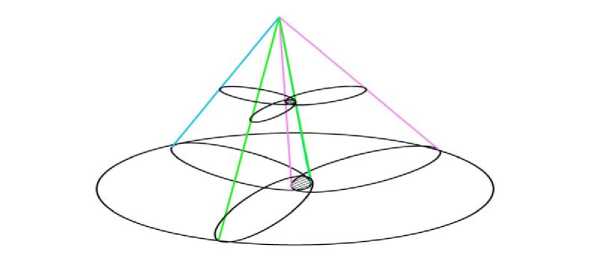

Наличие таких стратегий позволяет развить предложенное А.А. Залевской метафорическое «видение» слова как «луча», высвечивающего необходимый «для меня - здесь - сейчас» фрагмент образа мира. Такой «луч» распадается на составляющие, отражающие приоритеты смыслового «видения» значения индивидом и специфику внутреннего источника информации. На пересечении стратегий-«лучей» формируются ракурсы смыслового «видения» свойств референта и своеобразие их внутреннего контекстного «бытия» (см. рис. 1).

Рис. 1. Полилучевая модель опоры на выводное знание в процессе понимания.

Систематизация специфики ракурсов смыслового «видения» релевантных признаков объекта и способов их потенциального контекстного воплощения позволяет выявить примеры того, как может осуществляться процесс понимания с опорой на ВЗ (см. таблицу).

Таблица. Контекстные преломления ракурса смыслового «видения»

|

Способ контекстной реализации |

Ракурс смыслового видения |

||

|

перцептивнопредметный |

обобщающе-результативный |

эмоциональнооценочный |

|

|

сукцессивно-дескриптивный |

небольшая редукция цепочки перцептивнопредметных деталей объекта и тд |

описание ряда фактов как прежних когнитивных результатов |

добавление эмоцио- нально-оценоч-ных характеристик объекта и тд |

|

фактивно-когнитивный |

смысловая селекция как выделение самой важной характеристики / признака |

функциональнокатегориальное обобщение |

обобщённо-оценочный вывод о значимости сообщения на базе норм и оценок социума |

|

поисковопрогностический |

замещение информации из текста иными сходными характеристиками |

поиск причинных основ и фатальных следствий - прогнозов |

переход к иным лингвокультурным универсалиям |

В целом ЭСП как интегративная смысловая структура, задействуемая в процессе понимания с опорой на ВЗ, может быть представлена графически (см. рис. 2).

Маркер эвиденциального смыслового переживания

Фиксация выводной связи в конкретном контексте приписывания

Формирование устойчивости выводной связи за счёт примеров ции прецедентного ракурса смыслового «видения» характеристик ального референта и контекста их выделения актива-потенци-

способа

Схема развёртывания потенциального контекста как обобщение эвиденциального смыслового переживания

Прецедентный ракурс смыслового «видения» индивидом образа потенциального референта / объекта как итог реализации стратегий понимания с опорой на линии переработки информации субъектом

Пересечения смысловых отношений как динамического основания выделения характеристик объекта и реализации стратегий понимания

Обобщённое содержательное обоснование формирования и активации эви-денциального смыслового переживания значения (мультимодальный гипертекст)

Рис. 2. Процесс формирования эвиденциального смыслового переживания значения

Таким образом, имплицитная причинно-смысловая связь структур «живого» знания выступает результатом идентификации (переживания) значения слова индивидом, который субъективно маркирует для себя «здесь и сейчас», в том числе и словом, продукты собственного опыта речемыслительной деятельности, являющиеся средством доступа к глубинному внутреннему контексту осуществления процесса понимания-переживания. Сказанное выше позволяет рассмотреть феномен эвиденциальности с позиций психолингвистики как значимый критерий осуществления процесса понимания с опорой на внутренний источник информации и обратиться к исследованию его глубинных оснований.

https://research.jcu.edu.au/lcrc/storeroom/ research-projects/evidentiality/folder-2- sashas-publications/the-grammar-of-knowledge. (accessed at )

Список литературы Эвиденциальность как критерий характеризации процесса смыслового переживания значения

- Голубева О.В. Процесс опоры на выводное знание как условие осуществления самоконтроля//Вестник Тверского государственного университета, 2016. №. 2. С. 7-13.

- Залевская А.А. Что там -за словом? Вопросы интерфейсной теории значения слова. М.-Берлин: Директ-Медиа, 2014. 327 с.

- Залевская А.А. Вопросы теории самоконтроля в свете моделирования речемыслительной деятельности//Слово и текст: психолингвистический подход: сб. науч. тр.; Тверь: Твер. гос. ун-т, 2015. Вып. 15. С. 19-35.

- Aikhenvald A.Y. The grammar of knowledge: a cross-linguistic view of evidentials and the expression of information source. 2013. . URL: https://research.jcu.edu.au/lcrc/storeroom/research-projects/evidentiality/folder-2-sashas-publications/the-grammar-of-knowledge. (accessed at)

- Wilson D., Sperber D. Relevance theory//The Handbook of Pragmatics; L.R. Horn, G. Ward (eds.). Oxford: Blackwell, 2004. Рp. 607-632.