К изучению опасных стихийных явлений в Приазовье

Автор: Ретеюм А.Ю.

Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana

Рубрика: Глобальный экологический кризис: мифы и реальность

Статья в выпуске: 3 (72), 2024 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены явления, могущие привести к снижению стабильности геосистемы бассейна Азовского моря - возникновение аномалий гидротермического режима и тектонические движения в районе Керченского пролива. Формирование автономных местных типов климата в обстановке дефицита атмосферной влаги имеет последствия с ярко выраженной асинхронностью, которая играет важную роль в поддержании относительного равновесия в природе и хозяйстве. В первую очередь это касается минимального стока водных артерий, режим которых претерпел серьезные изменения в 1990 г. у границы периодов 179-летнего и 1430-летнего циклов движения Солнца и Земли относительно барицентра планетной системы. Большое значение имеют межгодовые контрасты биологической продуктивности земель. Например, амплитуда колебания урожайности озимой пшеницы в последние 10 лет в Ростовской области составляла около 40 %, а в Краснодарском крае она не достигала 20 %, различия в урожайности яровой пшеницы между Донецкой и Кубанской частями бассейна тогда же были еще больше - cоответственно 70 и 40%. Показательно, что в засушливые годы сборы яровой пшеницы на Кубани могут быть в 1,5-1,6 раз больше, чем на Дону. Обращает на себя внимание постоянное увеличение частоты местных землетрясений со временем в районе Керченского пролива, обусловленное сжатием земной коры к северу от 35-й параллели под влиянием роста скорости вращения планеты, начавшегося в 1973 г. Ключевую роль в механизме землетрясений играет поступление энергии в результате окисления глубинного водорода.

Асинхронность, землетрясения, керченский пролив, опасные природные явления, приазовье, синхронность

Короткий адрес: https://sciup.org/140307366

IDR: 140307366 | УДК: 551.515 | DOI: 10.53115/19975996_2024_03_152_156

Текст научной статьи К изучению опасных стихийных явлений в Приазовье

Общество. Среда. Развитие № 3’2024

Изменение геополитического положения юго-западных регионов России требует углубленного изучения всех факторов, затрудняющих устойчивое развитие, в том числе опасных стихийных процессов. Адекватной научной основой для решения этой задачи может служить концепция геосистемы бассейна Азовского моря, единство природы (а, значит, и населения, и хозяйства) которой обеспечивается главным образом речным стоком. С данной точки зрения особый интерес представляют явления, могущие привести к увеличению или, напротив, уменьшению степени интеграции территорий и акваторий Приазовья, уров- ня стабильности его функционирования как целого. Это, во-первых, возникновение аномалий гидротермического режима и, во-вторых, тектонические движения в районе Керченского пролива.

Колебания атмосферного увлажнения

Существование значительных межгодовых колебаний и трендов климата определяет закономерное снижение устойчивости рассматриваемой системы при синхронном протекании процессов, вместе с тем асинхронность способствует поддержанию баланса.

В качестве исходных материалов в рамках выполненного исследования исполь- зованы климатические данные, сведения о стоке, статистика урожайности пшеницы, а также информация о вегетационном индексе NDVI.

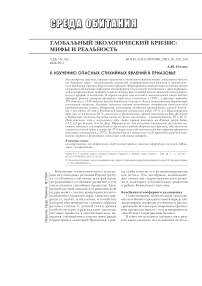

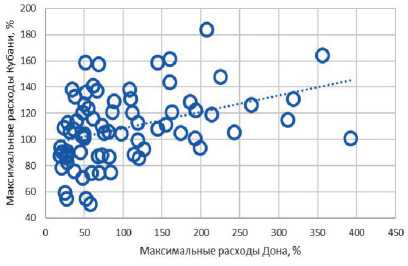

Результаты анализа климатических показателей свидетельствуют о значительных контрастах между северной и южной частями бассейна, которые возрастают в направлении с запада на восток. Режимы выпадения атмосферных осадков в бассейнах Дона и Кубани характеризуются слабой сопряженностью во времени (рис. 1), причем в отношении засушливых лет нет никаких совпадений. Общее избыточное увлажнение наблюдается в 30–40% случаев.

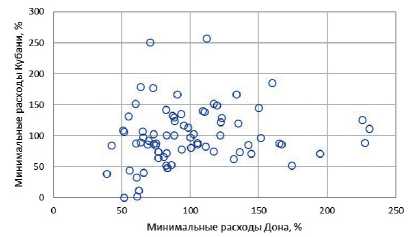

Вклад факторов недостатка или избытка тепла в дифференциацию природных условий очень ограничен, что видно, например, по упорядоченному распределению температур воздуха в сентябре (рис. 2), обстановка в сентябре критически важна для роста озимой пшеницы – ведущей зерновой культуры региона.

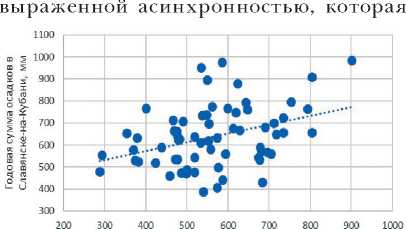

Формирование автономных местных типов климата в обстановке дефицита атмосферной влаги имеет последствия с ярко играет важную и все возрастающую роль в поддержании относительного равновесия в природе и хозяйстве. В первую очередь это касается минимального стока водных артерий (рис. 3), режим которых претерпел серьезные изменения в 1990 г. у границы периодов 179-летнего и 1430-летнего циклов движения Солнца и Земли относительно барицентра планетной системы.

Максимальный сток в бассейне Азовского моря в то же время частично синхронизирован (рис. 4), и колебания водности негативно отражаются на биоте и других составляющих системы.

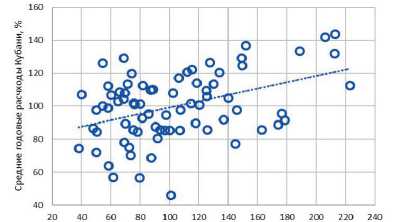

В отношении вариаций средних многолетних величин речного стока обнаруживается более полное соответствие (рис. 5). Таким образом, для характеристики состояния системы они мало информативны.

С наступлением новых периодов многолетних и многовековых циклов в 1990 г. пространственно-временная дифференция Приазовья стала проявляться еще более четко, в частности увеличивается значение минимальных и максимальных расходов реки Кубани при усилении степени асин-

Годовая сумма осадков в Ростове-на-Дону, мм

Рис. 1. Соотношение годовых сумм атмосферных осадков на Дону и на Кубани в период 1936–2023 гг. Коэффициент корреляции 0,37.

Источник: по данным [1]

хронности стока.

Рис. 3. Полная асинхронность минимальных средних месячных расходов Дона и Кубани в 1911–1990 гг. Коэффициент корреляции 0,15.

Источник: по данным [2]

Рис. 2. Связь температур воздуха в сентябре на Дону и на Кубани в период 1959–2023 гг. Коэффициент корреляции 0,93.

Источник: по данным [1]

Рис. 4. Частичное временное совпадение максимальных средних месячных расходов Дона и Кубани в 1911–1990 гг. Коэффициент корреляции 0,39. Источник: по данным [2]

Среда обитания

Другой практически важный аспект рассматриваемого феномена – межгодовые контрасты биологической продуктивности земель. Например, амплитуда колебания урожайности озимой пшеницы в последние 10 лет в Ростовской области составляла около 40%, а в Краснодарском крае она не достигала 20%. Различия в урожайности яровой пшеницы между Донецкой и Кубанской частями бассейна тогда же были еще больше – cоответственно 70 и 40%. Показательно, что в засушливые годы (в 1996, 1998 гг. и др.), сборы яровой пшеницы на Кубани могут быть в 1,5–1,6 раз больше, чем на Дону.

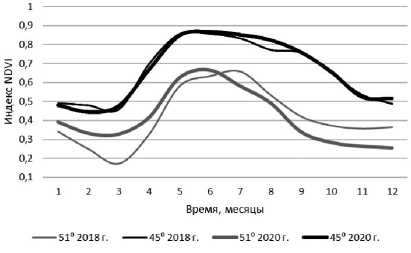

Обобщенное представление о синхронности и асинхронности развития биоты Приазовья дает сканирование территории с точки зрения значений вегетационного индекса NDVI, осредненного по трапециям 1 0 х 1 0 (рис. 6).

Указанные особенности функционирования Азовской геосистемы создают предпосылки для межрегиональной экономической интеграции, которая должна быть предусмотрена при стратегическом планировании.

Средние годовые расходы Дона, %

Рис. 5. Средние годовые расходы Дона и Кубани в 1911–1990 гг. Коэффициент корреляции 0,42.

Источник: по данным [2]

Опасные эндогенные процессы в районе Керченского пролива

В целях обоснования дополнительных мер по обеспечению безопасности Приазовья и Крыма проведен анализ опасных природных явлений эндогенного происхождения в глобальном контексте с учетом цепных реакций.

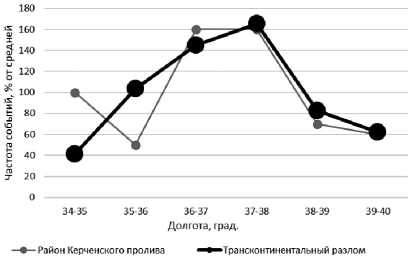

Район Керченского пролива представляет собой часть трансконтинентальной тектонической зоны, протягивающейся в Африке и Евразии вдоль 35 -38 0 в.д. от бухты Иньямбане в Мозамбикском проливе до губы Вороньей в Баренцевом море. Это ряд крупных геологических тел (впадины Африканского рифта, залива Акаба, Мёртвого моря и др.) с разломами, где выделяется аномальное количество энергии (рис. 7).

Движения земной коры в районе Керченского пролива подчинены режиму Африкано-Европейской системы дислокаций, что видно по совпадению максим мов

Рис. 7. Расположение эпицентров катастрофических землетрясений магнитудой ≥7,5 с числом жертв более 50 тыс. человек у меридиана Керченского пролива (с юга на север: Антиохийское событие 1170 г., Киликийское событие 1268 г., события 2023 г. в Турции).

Источник: по данным [4] и [5]

Общество. Среда. Развитие № 3’2024

Рис. 6. Годовой ход вегетационного индекса

NDVI на двух участках бассейнов Дона (50° с. ш., 39° в. д.) и Кубани (45° с. ш., 39° в. д.) в 2018 и 2020 гг. Снижению величины индекса в Ростовской области весной 2018 г. соответствует падение урожаев яровой пшеницы до 17,3 ц/га.

Источник: по данным [3]

Рис. 8. Распределение эпицентров землетрясений по долготе в районе Керченского пролива (магнитуда ≥ 3, период 2000–2023 гг., 44-46° с. ш.) и на планетарной зоне разломов (магнитуда > 7, период 1900-2023 гг., 5° ю.ш. -40°с.ш.). Источник: по данным [4]

сейсмической активности на долготах 36-38 0 (рис. 8).

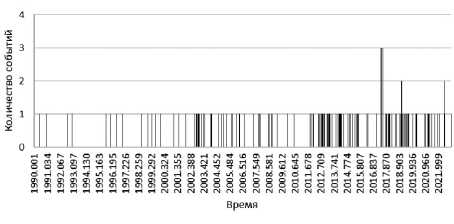

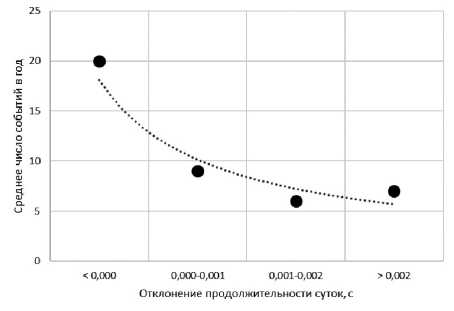

Следует обратить внимание на постоянное увеличение частоты местных землетрясений со временем (рис. 9). Перед нами отражение общей тенденции геодинамики северного сегмента литосферы с границей на 35-й параллели (параллели Веронне), обусловленной его сжатием под влиянием роста скорости вращения планеты, начавшегося в 1973 г. (рис. 10).

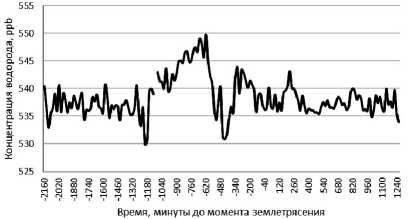

Ключевую роль в механизме землетрясений играет поступление энергии в результате окисления глубинного водорода.

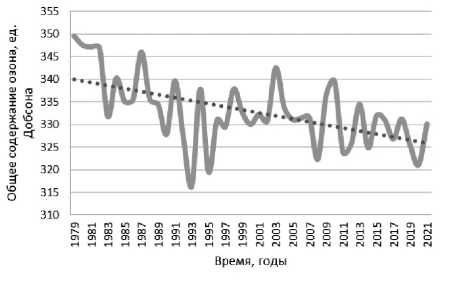

Благодаря исследованиям В.Л. Сыво-роткина [7] обнаружено неизвестное ранее явление локального разрушения озонового слоя при дегазации водорода по тектоническим разломам. Именно этим эффектом объясняется тренд сокращения общего содержания озона в атмосфере, прослеживаемый на станции Феодосия в 80 км от Керченского пролива (рис. 11).

Согласно показателям дистанционного мониторинга за период 2004–2023 гг. уста- новлено, что в атмосфере над Керченским проливом происходит сокращение среднего годового общего содержания озона с 0,5 единиц до 1,0 единицы Добсона.

Свидетельством решающего вклада глубинного водорода в сейсмическую активность служат факты возмущения атмосферы при землетрясениях, которое выражается в образовании дефицита озона, резком повышении температуры воздуха, увеличении его влагосодержания и электрических разрядах. Установлены десятки случаев совпадения землетрясений с опасными погодными аномалиями, включая туманы, ливни и мощные снегопады, грозы и шквалистые ветры. Приведем два разномасштабных примера, касающихся последних событий. Первый пример: землетрясениям 6 февраля 2023 г. в Турции предшествовали ночные грозы с ливнями и снегопадами на обширном пространстве, охватывающем, очевидно, даже Керченский пролив (рис. 12).

Второй пример: землетрясение магнитудой 3 (?), произошедшее 13 мая 2024 г. на дне Черного моря южнее Керченского

Рис. 9. Землетрясения в районе Керченского пролива (магнитуда ≥ 3, период 1990–2023 гг., 44,5-46°с.ш., 35,5-37,5°в.д.).

Источник: по данным [4].

Рис. 11. Изменения общего содержания озона в атмосфере над восточным Крымом (станции Феодосия) в 1979–2021 гг. Показан линейный тренд (деградация озонового слоя продолжается через 30 лет после подписания Монреальского протокола). Источник: по данным [8]

Рис. 10. Зависимость частоты сильных землетрясений в Северном полушарии от скорости вращения планеты (магнитуда ≥7, период 1962-2023 гг., 35-46° с. ш). Число событий удваивается при сокращении продолжительности суток всего на 0,001 с. Показан степенной тренд. Источник: по данным [4] и [6]

Рис. 12. Грозы, ливни и снегопады перед катастрофическими землетрясениями в Турции 6 февраля 2023 г. Нигде еще в Европе грозы не наблюдались. Источник: по данным [9]

Среда обитания

Рис. 13. Выброс водорода из недр, зарегистрированный станцией Мейс Хед за 10 часов до землетрясения 2019 г.

Источник: по данным [4] и [10]

пролива, судя по данным станций Керчь и Тамань, удаленным от эпицентра на расстояние около 80 км, как бы предварялось дождем, за которым последовали продолжительные ливни. Нередко осадки выпадают только после землетрясения (для накопления воды требуется время), а упреждающая реакция атмосферы ограничивается прогреванием воздуха и разрушением озона, как это было, в частности, накануне предыдущего землетрясения 18 июля 2023 г.

Неопровержимые доказательства участия глубинного водорода в создании атмосферных аномалий получены автором при обработке материалов станции Мейс Хед (Mace Head) в Ирландии. Все достаточно близкие землетрясения малой магнитуды связаны с подъемами концентрации водорода и синхронными отклонениями показателей метеорологических элементов, причем некоторые из них достигали значений, оцениваемых как опасные. Последнее событие, отразившееся на состоянии атмос-

Список литературы К изучению опасных стихийных явлений в Приазовье

- Pogodaiklimat. - Интернет-источник. Режим доступа: http://www.pogodaiklimat.ru/archive.php?ysclid=lx9uuntnt832303561.

- Global River Discharge Database. - Интернет-источник. Режим доступа: https://sextant.ifremer.fr/geonetwork/srv/api/records/7b959c78-e4a1-41e2-bdcd-f287b9e842c7.

- MODIS Vegetation Index Products (NDVI and EVI). - Интернет-источник. Режим доступа: https://modis.gsfc.nasa.gov/data.

- International Seismological Centre. - Интернет-источник. Режим доступа: https://isc.ac.uk/iscbulletin/search/catalogue.

- The Significant Earthquake Database. - Интернет-источник. Режим доступа: https://www.ngdc.noaa.gov/hazel/view/hazards/earthquake/search.

- International Earth Rotation and Reference Systems Service. - Интернет-источник. Режим доступа: https://www.iers.org/IERS/EN/DataProducts/EarthOrientationData/eop.html.

- Сывороткин В.Л. Глубинная дегазация и глобальные катастрофы. - М.: Геоинформмарк, 2002. - 250 с.

- The Solar Backscatter Ultraviolet (SBUV) observing system. - Интернет-источник. Режим доступа: https://acd-ext.gsfc.nasa.gov/anonftp/toms/sbuv/MERGED/sbuv_v87.mod_v2r1.v8_lyr.feodosija_086.txt.

- Meteologix. - Интернет-источник. Режим доступа: https://meteologix.com/tr/observations/turkey/weather-observation/20230205-1800z.html.

- Advanced Global Atmospheric Gases Experiment (AGAGE). - Интернет-источник. Режим доступа: Index of/data archive/agage/gc-md/complete/macehead.