К оценке трендов и штормовых нагонов в колебаниях уровня северной части тихого океана

Автор: Белоненко Татьяна Васильевна, Колдунов Виктор Владимирович

Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana

Рубрика: Природная среда

Статья в выпуске: 4 (17), 2010 года.

Бесплатный доступ

Уровень океана является более показательным индикатором океанографических условий, чем температура поверхности воды, так как он, являясь интегральной характеристикой всей толщи воды, лучше отражает ее термодинамические условия и, следовательно, его можно рассматривать и в качестве индикатора глобального потепления. По данным многих исследователей отмечается тенденция к увеличению частоты экстремальных гидрометеорологических явлений и связанного с ними ущерба. К широкомасштабным последствиям экстремальных гидрометеорологических явлений относятся наводнения и штормовые нагоны.

Гидрометеорология, климатический тренд, колебания среднего уровня моря, тихий океан, тренд уровня океана, уровень моря, штормовой нагон

Короткий адрес: https://sciup.org/14031201

IDR: 14031201 | УДК: 551.465

Текст научной статьи К оценке трендов и штормовых нагонов в колебаниях уровня северной части тихого океана

Terra Humana

Сегодня существуют два принципиально различных метода наблюдений за морским уровнем: береговые футшточные или мареографные измерения уровня, по которым имеются длительные ряды наблюдений и на которых основаны современные представления об его изменчивости, и спутниковая альтиметрия. Наблюдения на мареографных станциях имеют бол 2 ьшую продолжительность, чем ряды альтимет-рических наблюдений, история которых начинается с запуска спутника Topex/Posei-don в 1992 г. В данной работе анализируются данные наблюдений в северо-западной части Тихого океана на мареографных постах системы JASL и альтиметрические данные спутников ERS-1/2, TOPEX/Poseidon, Jason-1, Envisat, OSTM/Jason-2.

Данные среднемесячных, среднесуточных и ежечасных значений уровня моря, измеренных на береговых станциях северной части Тихого океана публикуются и постоянно пополняются на сайте Центр уровня моря Гавайского университета (UHSLC1) предоставляет свободный доступ к архиву данных наблюдений за уровнем на маре-ографных станциях. Архив данных JASL2 – официального центра данных проекта GLOSS3 – является результатом совместной работы следующих мировых океанографических центров: UHSLC, Мирового океанографического центра данных4, Национального центра океанографических данных NODC5 и Национального центра развития прибрежных данных NCDDC6. В JASL поступают ежечасные данные от региональных и национальных сетей наблюдений за уровнем моря.

Развитие спутниковой альтиметрии открыло принципиально новые, уникальные возможности исследований океанологических полей в широком диапазоне пространственно-временных масштабов и привело к значительному прогрессу в наших знаниях о динамике Мирового океана в различных его регионах. Дистанционное зондирование океана позволяет производить регулярные измерения с высоким пространственным разрешением. Точность дистанционных измерений вполне соответствует требованиям океанологической практики. В силу этого дистанционное зондирование из космоса рассматривается сейчас как основной источник непрерывно поступающей информации о Мировом океане. Развитие космических технологий позволяет оперативно осуществлять сбор данных об изменчивости океанологических полей.

Эти два типа данных являются взаимодополняющими: береговые посты позволяют изучить изменчивость уровня моря в прибрежной зоне, в то время как альтиметрические наблюдения позволяют рассмотреть пространственную структуру этой изменчивости. Альтиметрия даёт почти глобальное покрытие (66°S–66°N altitude) и высокую точность измерений. Для сравнения и уточнения спутниковых альтиметрических данных широко использовались измерения уровня моря на береговых станциях. Подобные сравнения проводились для разных спутников и показали, что данные достаточно хорошо согласуются друг с другом, как в глобальном масштабе [16; 17; 22], так и на локальном уровне [20; 23]. При этом отмечается, что

* Работа выполнялась при финансовой поддержке АВЦП Минобрнауки «Развитие научного потенциала высшей школы» и ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы».

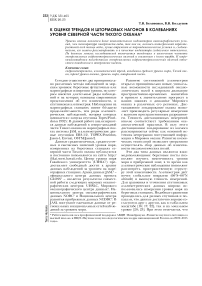

so" 100" 110* 120" 130* 140" 150‘ 160* 170* 180" -170* -160" -150" -140" -130" -120" -110" -100" - 90- - 80‘ - 70'

Рис. 1. Схема расположения мареографных пунктов массива JASL.

ассимиляция измерений на береговых станциях в интерполяционные модели альтиметрических данных является отдельной сложной задачей, т.к. спутниковые измерения в прибрежной зоне, как правило, не являются репрезентативными или вообще отсутствуют.

Колебания среднего уровня моря в течение многих лет привлекают внимание исследователей, их анализу посвящена обширная литература [7; 9–11; 13; 15; 21; 24–26]. Большое число работ посвящено исследованию колебаний уровня океана в связи с глобальными и локальными клима- тическими изменениями. Рассматриваются различные прогностические сценарии роста уровня в будущем, основанные на разных оценках климатических трендов. Между тем, среди всех этих проблем крайне мало уделялось внимания выявлению

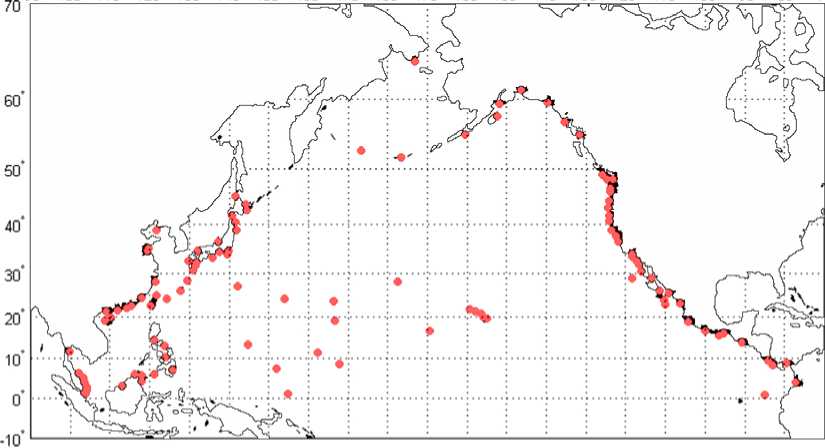

Рис. 2. Обобщенные линейный (1) и квадратичный тренды (2), рассчитанные по наблюдениям на 130 мареографных станциях JASL (шкала слева). Обобщенный линейный тренд, построенный по альтиметриче-ским данным (3) (шкала справа).

роли потепления климата на повторяемость штормовых нагонов.

Согласно инструкции, разработанной Главной геофизической обсерваторией им. А.И. Воейкова, для каждого пункта Управление гидрометеорологической службы

Cреда обитания

Terra Humana

устанавливает свои критерии опасных морских гидрометеорологических явлений [8]. Для северо-западной части Тихого океана превышение уровня 20–30 см, вызванное штормовым нагоном, при определенных условиях может оказать разрушительное влияние на побережье и нанести экономический ущерб [6]. Оценки трендов по данным мареографных постов свидетельствуют о неуклонном повышении уровня Мирового океана в среднем на 2 мм/год в связи с изменением климата. Возникает вопрос: будет ли повышение среднего уровня отражаться на увеличении повторяемости случаев нагонных явлений? Такая задача исследовалась, в частности, для островов южной части Тихого океана. Рассчитывались линейные тренды уровня на мареографных пунктах, и на основании положительных значений тренда утверждалось, что рассматриваемые тренды свидетельствуют о повторяемости штормовых нагонов и последующих частичных затоплений территорий островов [18; 19].

Для 130 станций мареографных пунктов JASL, расположенным в северной части Тихого океана (рис. 1), по ежесуточным данным рассчитаны усредненные линейный и квадратичный тренды (рис. 2). Эти тренды также показывают рост уровня океана за рассматриваемый промежуток времени: по линейному тренду 47 мм (при скорости роста 2 мм/год); по квадратичному тренду т 41 мм.

Тренды уровня океана в северо-западной части Тихого океана были рассчитаны нами по альтиметрическим данным об относительной динамической топографии (массив SLA7 архива AVISO8) в узлах регулярной сетки с пространственной дискретностью 1/3° за 16-летний промежуток времени: с 1992 по 2007 гг. На рис. 2 показан обобщенный линейный тренд, построенный путем осреднения рассчитанных параметров тренда уровня океана в каждом из пунктов акватории, ограниченной 30– 66° с.ш. – 125° в.д. – 160° з.д. По альтимет-рическим данным средняя скорость роста уровня океана в северо-западной части Тихого океана составляет 1,7 мм/год.

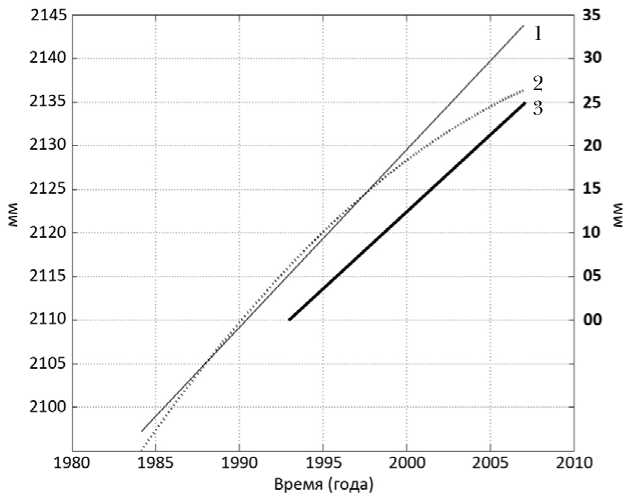

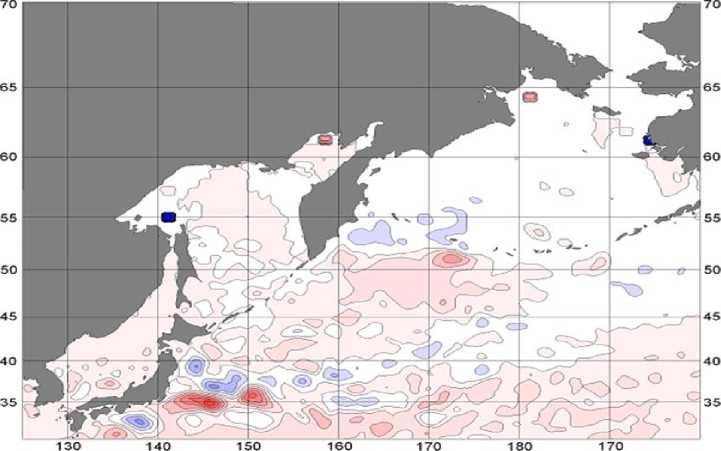

На рис. 3 представлено пространственное распределение линейного тренда уровня океана, построенного по альтимет-рическим данным, дискретность наблюдений составляет 7 суток. Как видим, для большей части акватории северо-западной части Тихого океана в целом характерно повышение уровня со скоростью 0,002–0,01 см/нед. (1,0–5,2 мм/год), причем рост уровня океана для разных частей акватории происходит с разной скоростью, достигающей в отдельных пунктах максимальных значений: 0,07 см/нед. (36,5 мм/год). Однако существуют также области, для которых уровень понижается. Эти области, для которых характерен как рост, так и понижение уровня, изолированы и расположены в зоне действия Куросио и отчасти вдоль 55° с.ш. в зоне действия Алеутского течения. Следует заметить, что изолированные области отрицательных коэффициентов тренда расположены севернее областей с положительными значениями коэффициентов: они примыкают с севера к струе потока Куросио и Алеутскому течению, а также характерны для большей части Северо-Тихоокеанского течения. Очевидно, такое расположение экстремумов коэффициентов обусловлено в первую очередь динамическими процессами, связанными с системой крупномасштабных течений и квазистационарных вихревых структур.

Таким образом, расчеты трендов уровня океана, как по наблюдениям на марео-графных постах, так и по спутниковым альтиметрическим данным в северо-западной части Тихого океана, в целом доказывают устойчивый рост уровня в течение последних десятилетий.

Повторяемость превышений уровня рассчитывалась по данным мареографных постов системы JASL северо-западной части Тихого океана, расчеты проводились относительно скользящего среднего со сдвигом 30 суток. Выбор величины сдвига производился в соответствии с методикой выделения штормовых нагонов ДВНИГМИ (2004), разработанной в рамках проекта ЕСИМО для Японского моря [14]. Согласно этой методике, для того чтобы уточнить, наблюдался ли в исследуемом пункте нагон или нет, определяются разности между средними суточными уровнями моря за выбранный период и средним месячным уровнем за данный месяц. За штормовой нагон берется лишь тот случай, когда указанная разность превысит 20 см.

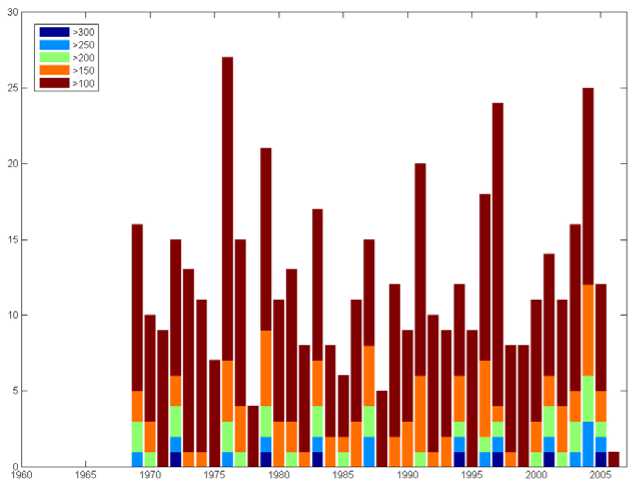

В соответствии с диапазоном изменчивости сезонных колебаний были выбраны следующие пять градаций превышения уровня в каждом из пунктов: свыше 100; 150, 200, 250 и 300 мм. На рис. 4 представлен пример расчета повторяемости превышений уровня для пункта № 364 (Hakodate), расположенном на южной оконечности о. Хонсю в Сангарском проливе. Подобные графики были построены для всех пунктов северо-западной части Тихого океана. Анализ их свидетельствует, что во временном ходе в северо-западной части Тихого океана не происходит увеличения повторяемости превышений уровня относительно среднего.

Рис. 3. Пространственное распределение линейного тренда уровня по альтиметрическим данным (см/нед.).

Рассматриваемые превышения уровня в регионе могут быть обусловлены как сгоннонагонными явлениями, в том числе и штормовыми нагонами, вызванными метеорологическими причинами, так и градиентно-вихревыми волнами, в частности, топографическими волнами Россби и струйными волнами [1–3].

Таким образом, для северо-западной части Тихого океана показано, что потепление климата и рост среднего уровня океана не влияет на увеличение повторяемости превышений уров ня относительно среднего и, следовательно, вопреки распространенному мнению, не влияет на увеличение повторяемости штормовых нагонов. Очевидно, указанные изменения климата относятся к изменению сезонного хода уровня океана, определяющего положительные тренды его изменчивости. Максимальные значения превыше-

Рис. 4. Повторяемость превышений уровня относительно скользящего среднего для пункта № 364 (Hakodate).

ний уровня океана в различных пунктах изменяются в диапазоне 300–350 мм и достигаются с обеспеченностью 2–5%. Обеспеченность превышений уровня в диапазоне 250–300 мм равна 2–9% (в разных пунктах); в диапазоне 200–250 мм – 3–18%; в диапазоне 150–200 мм – 7–30%; в диапазоне 100–150 мм – 17–52%.

Cреда обитания

Список литературы К оценке трендов и штормовых нагонов в колебаниях уровня северной части тихого океана

- Белоненко Т.В. Градиентно-вихревые волны в северо-западной части Тихого океана//Вестн. Санкт-Петерб. ун-та. Сер. 7. -2001, вып. 3 (№ 23). -C. 93-98.

- Белоненко Т.В. О возможности нерезонансного возбуждения в океане крупномасштабных волновых движений//Вестн. Ленингр. ун-та. Сер. 7: Геология, география. -1990, вып. 1 (№7). -С. 74-83.

- Белоненко Т.В., Захарчук Е.А., Фукс В.Р. Градиентно-вихревые волны в океане. -СПб.: Изд-во Санкт-Петерб. Ун-та, 2004. -214 с.

- Белоненко Т.В., Колдунов А.В. Взаимосвязь колебаний уровня и температуры воды в Северо-западной части Тихого океана//Известия ТИНРО. -2005, т. 140. -С. 273-279.

- Белоненко Т.В., Колдунов А.В. Стерические колебания уровня в северо-западной части Тихого океана//Вестн. Санкт-Петерб. ун-та. Сер. 7. -2006, вып. 3. -С. 81-88.

- Белоненко Т.В., Колдунов В.В. Межгодовая изменчивость альтиметрических измерений уровня океана на восточно-Сахалинском шельфе//Вестн. Санкт-Петерб. ун-та. Сер. 7: Геология, география. -2007, вып. 2. -С. 128-135.

- Дуванин А.И. Уровень моря. -Л.: Гидрометеоиздат, 1956. -59 с.

- Инструкция «Критерии опасных гидрометеорологических явлений и порядок подачи штормового сообщения: РД 52.04.563-2002». Приказ Росгидромета от 23.08.2002 г./Утв. Федеральной службой России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидрометом) 23.08.2002 г. Зарегистрирован ЦКБ ГМП 14 октября 2002 г. за номером РД 52.04.563-2002. Дата введения 2003-07-01. -12 с.

- Лабзовский Н.А. Непериодические колебания уровня моря. -Л.: Гидрометеоиздат, 1971. -238 с.

- Малинин В.Н. К анализу тренда колебаний уровня Мирового океана//Известия РГО. -2010, вып. -С. 1-8.

- Малинин В.Н., Шевчук О.И. О возможных изменениях уровня Мирового океана в ближайшие десятилетия//Общество. Среда. Развитие. -2009, № 2. -С. 172-180.

- Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. Вып. 3, ч. I. Метеорологические наблюдения на станциях. -Л.: Гидрометеоиздат, 1985.

- Пясковский Р.В., Померанец К.С., Чернышева Е.С. Повторяемость наводнений в Петербурге//Природа. -2003, № 9 (21). -С. 21-23.

- Фирсов П.Б. Расчет экстремальных подъемов уровня в северной части Японского моря//Труды ДВНИГМИ. -1992, вып. 145. -С. 21-38. -Интернет-ресурс. Режим доступа: http://rus.ferhri.ru/japan/Gidro/GidroUrovenMetod.htm

- Фукс В.Р. Уровень Мирового океана как индикатор глобального потепления/Сб. «География и современность». -СПб.: Изд-во СпбГУ. -2005, вып. 10. -С. 73-93.

- Chambers D., Ries J., Shum C., Tapley B. On the use of tide gauges to determine altimeter drift//J. Geophys. -1998, res. 103 (C6). -P. 12885-12890. -Интернет-ресурс. Режим доступа: http://www.geomatics.ncku.edu.tw/download/Shum_CV05.pdf

- Haines B., Born G., Christensen E., Gill S., Kubitschek D. The Harvest experiment: TOPEX/POSEIDON absolute calibration results from years of continuous data//Aviso Altimetry Newsletter. -1998, N 6. -P. 2-5. -Интернет-ресурс. Режим доступа: http://www.aviso.oceanobs.com/es/kiosco/newsletter/newsletter06/index.html

- Hall P. Early Warning Systems: reframing the discussion//The Australian Journal of Emergency Management. Vol. 22. -2007, N 2. -P. 32-36.

- Hall P. Climate Change and Low-Lying Pacific Islands//The Australian Journal of Emergency Management. Vol. 24. -2008, N 4. -P. 16-31. -Интернет-ресурс. Режим доступа: http://www.faerberhall.com/papers_enviro/pdf/Sea%20Level%20Rise.pdf

- Liebsch G., Novotny K., Dietrich R., Shum C.K. Comparison of Multimission Altimetric Sea-Surface Heights with Tide Gauge Observations in the Southern Baltic Sea//Marine Geodesy. -2002, vol. 25. -P. 213-234.

- Lisitzin E. Sea-level changes. -Amsterdam: Elsevier Sci. Publ. Co., 1974. -286 p.

- Mitchum G. Comparison of TOPEX sea surface heights and tide gauge sea levels//J. Geophys. Res. -1994, 99. -P. 24541-24553.

- Morris C.S., Gill S. K. Evaluation of the TOPEX/POSEIDON altimeter system over the Great Lakes//J. Geophys. Res. -1994, 99 (C12). -P. 24527-24539.

- Patullo J., Munk W., Revelle R., Strong E. The seasonal oscillation in the sea level//Journ. Mar. Res. Vol. 14. -1955, N 1. -P. 88-155.

- Pugh D.T. Tides, Surges and Mean Sea-Level. -Chichester: John Wiley & Sons Ltd, 1987. -472 p.

- Woodworth P.L. The worldwide distribution of the seasonal cycle of mean sea level. -Bidston: Inst. of Oceanogr. Sci. Rep., 1984, N 190. -94 p.