К вопросу о готовности педагогов к решению задачи социализации детей с интеллектуальным недоразвитием в условиях инклюзивного образования

Бесплатный доступ

Статья посвящена проблеме профессиональной готовности педагогов общего образования к работе по социализации детей с интеллектуальным недоразвитием. Рассматриваются особенности социализации детей с нарушениями интеллекта и роль педагогов в этом процессе. Определены основные аспекты проблемы социализации детей данной категории в условиях инклюзивного образования. Приводятся результаты исследования, свидетельствующие о недостаточной готовности педагогов общеобразовательных учреждений к работе с детьми, имеющими интеллектуальные нарушения.

Социализация, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с интеллектуальным недоразвитием, инклюзивное образование, сегрегация

Короткий адрес: https://sciup.org/140284009

IDR: 140284009

Текст научной статьи К вопросу о готовности педагогов к решению задачи социализации детей с интеллектуальным недоразвитием в условиях инклюзивного образования

Человек как субъект социальной среды способен к полноценному развитию лишь будучи включенным в человеческий социум. Личность человека формируется в процессе взаимодействия с социальным окружением, то есть в процессе социализации, которая, согласно определению из «Психологического словаря», представляет собой процесс и результат освоения человеком социального опыта [5, с. 408]. Процесс социализации осуществляется на протяжении всей жизни человека и представляет собой совокупность социальных процессов, благодаря которым индивид усваивает систему знаний, норм и ценностей общества, что позволяет ему функционировать в качестве полноправного члена этого общества. Таким образом, процесс и результат социализации личности во многом обусловлен социальными условиями и окружением ребенка.

Проблема социализации входит в круг значимых проблем специальной психологии и коррекционной педагогики, поскольку социализация является ключевым фактором развития личности ребенка, в том числе ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Этого взгляда придерживался Л. С. Выготский, который понимал социализацию как присвоение ребенком общественного опыта и относил проблему обучения и воспитания детей с ОВЗ к категории социальных: «Все высшие психические функции суть интериоризированные отношения социального порядка, основа социальной структуры личности. Их состав, генетическая структура, способ действия – одним словом, вся их природа социальна» [3, с. 146].

Особое значение проблема социализации приобретает в контексте обучения и воспитания детей с интеллектуальным недоразвитием. В силу сниженной познавательной активности и недоразвития высших психических функций у этих детей в значительной степени ослаблено понимание социальных требований общества, умение приспосабливаться к ним и ориентироваться в социальной ситуации. Такой ребенок «не в состоянии сам выделить, осознать и усвоить те звенья социальных структур, которые позволяют личности комфортно поддерживать существование в социальной среде и успешно реализовывать в ней свои потребности и цели» [6, с.100]. Специалисты отмечают, что даже при условии организации коррекционного обучения социализация детей данной категории не достигает той же степени, что у детей с нормативным развитием, однако поддержка и организационная деятельность со стороны семьи и педагогов позволяет им достичь значительных успехов во взаимодействии с социумом [4]. Исходя из этого, социальная адаптация является одной из основных задач обучения и воспитания детей данной категории, которое до последнего времени осуществлялось главным образом в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях. Несмотря на то, что система специального образования положительно зарекомендовала себя в нашей стране, проблема социализации воспитанников специальных образовательных учреждений остается достаточно острой. Основной причиной является закрытость большинства таких учреждений, что приводит к сегрегации детей с интеллектуальным недоразвитием из социума, вне которого полноценная социализация невозможна.

В последние десятилетия в системе образования России все большую роль играют интеграционные тенденции, выражающиеся главным образом в переходе к инклюзивной форме образования, которая подразумевает включение в образовательное пространство детей всех категорий, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. С сентября 2016 года вступил в силу федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в котором на первый план выводятся задачи, связанные с формированием у обучающихся социальных компетенций. Таким образом, сегодня социализация детей с нарушениями интеллекта входит в круг задач педагогов не только специальных, но и общеобразовательных школ, что обуславливает проблему готовности учителей массовых школ к осуществлению этой деятельности.

Готовность педагога к профессиональной деятельности в условиях образовательной инклюзии подразумевает сформированность у него необходимых профессиональных компетенций. Кроме того, педагогу, работающему в системе инклюзивного образования, необходимо обладать еще и определенными личностными качествами, так как эффективность педагогической деятельности в условиях инклюзии во многом обусловлена особенностями личности педагога. К таким качествам исследователи относят эмоциональное принятие детей с ОВЗ, готовность включать их в деятельность на уроке [2], готовность к оказанию помощи [8], толерантное отношение к людям, эмоциональная стабильность, оптимизм [7]. Перечисленные профессионально-личностные качества педагога способствуют установлению благоприятных взаимоотношений между педагогом и учащимся с ОВЗ, что является одним из ключевых условий инклюзивного образовательного процесса, а также условием успешной социализации ребенка с ОВЗ, в частности - детей с интеллектуальными нарушениями, успех социализации которых во многом обусловлен поддержкой со стороны семьи и педагогов.

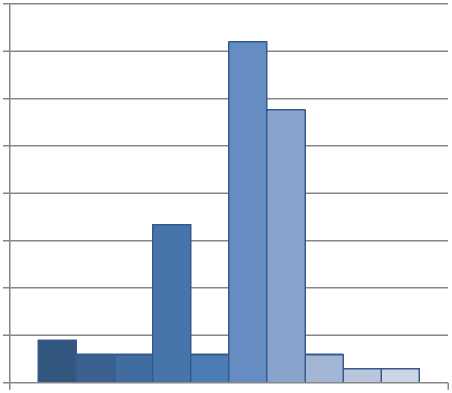

Приведем некоторые данные, полученные нами в результате анкетирования педагогов с целью изучения особенностей готовности педагогов к работе в системе инклюзивного образования. В исследовании приняли участие 66 педагогов общего образования и воспитателей дошкольных учреждений. По итогам анкетирования выяснилось, что работать в классе, где учится ребенок с ОВЗ, согласны лишь 27% опрошенных, в то время как подавляющее большинство (71%) ответили на этот вопрос отрицательно. При этом наиболее сложной для работы педагоги считают категорию детей с интеллектуальным недоразвитием: такой ответ дали 36% респондентов (рис.1).

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

-

■ 1-Нарушения слуха

-

■ 2-Нарушения зрения

-

□ 3-Нарушения речи

-

□ 4-Нарушения ОДА

-

□ 5-Задержка психического развития

-

□ 6-Интеллектуальное недоразвитие

-

□ 7-Эмоциональные расстройства

-

□ 8-Сочетанные нарушения

-

□ 9-Психические расстройства

-

□ 10-Все

Рис.1. Сложные для работы, по оценкам педагогов, категории детей с нарушениями развития

Кроме того, большинство практикующих педагогов признали недостаточными свои знания приемов и методов коррекционнопедагогической работы и информированность об особенностях различных категорий детей с ОВЗ, хотя все участвовавшие в анкетировании педагоги являлись слушателями курсов профессиональной переподготовки педагогических кадров по дефектологическим направлениям. Можно сделать вывод, что, несмотря на получаемую информацию в области дефектологии и методики коррекционной работы с детьми с ОВЗ, педагоги общеобразовательных учреждений не чувствуют себя готовыми к практическому применению получаемых знаний, особенно в работе с детьми, имеющими интеллектуальное недоразвитие.

Таким образом, проблема социализации детей с интеллектуальным недоразвитием, относящаяся к наиболее актуальным задачам коррекционной педагогики, сегодня приобретает еще большую важность в связи с реформированием отечественной системы образования. Внедрение в нее модели инклюзивного образования расширяет круг профессиональных обязанностей педагогов общеобразовательных учреждений, в частности, в них входят задачи, связанные с социальной адаптацией и социализацией детей с ОВЗ. Это особенно значимо для детей с интеллектуальным недоразвитием, огромное влияние на успешность социализации которых оказывает социальное окружение, в первую очередь – родители и педагоги. Однако, несмотря на то, что инклюзивное образование уже достаточно длительное время является ведущей тенденцией в образовательной политике российского государства, большинство педагогов общего образования не готово к реализации инклюзивного подхода в своей профессиональной деятельности. Педагоги демонстрируют недостаток знаний в области специальной психологии и коррекционной педагогики, нежелание работать в системе инклюзивного образования, а также эмоциональное неприятие учащихся с ОВЗ, при этом наиболее отвергаемой выступает категория детей с интеллектуальными нарушениями. В таких условиях шансы успешной социализации детей данной категории при обучении в общеобразовательных школах значительно снижаются. Становится очевидной необходимость внесения изменений в систему профессионального обучения педагогов с учетом необходимости реализации инклюзивного подхода в педагогической деятельности.

Список литературы К вопросу о готовности педагогов к решению задачи социализации детей с интеллектуальным недоразвитием в условиях инклюзивного образования

- Алехина С. В. Инклюзивное образование и психологическая готовность учителя // Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: Педагогика и психология. 2012. № 4 (22). С. 117-127. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=18936306 (дата обращения: 7.08.2018).

- Алехина С.В. Готовность педагогов как основной фактор успешности инклюзивного процесса в образовании // Психологическая наука и образование. 2011. №1. С.83-92. URL: http://psyjournals.ru/psyedu/2011/n1/39878.shtml (дата обращения: 06.06.18).

- Выготский Л. С. Собрание сочинений в 6 т.: Т. 1: Вопросы теории и истории психологии. М.: Педагогика, 1982. 488 с. URL: http://elib.gnpbu.ru/text/vygotsky_ss-v-6tt_t1_1982/fs,1/ (дата обращения: 6.08.2018).

- Ермолаев Д. О. Социализация детей с интеллектуальными недостатками развития. Журнал "Фундаментальные исследования". - 2013. № 9 (частьС. 32-36. URL: https://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=32172 (дата обращения: 7.08.2018).

- Немов Р. С. Психологический словарь. Москва: ВЛАДОС, 2007. 560 с.

- Нурмуратова А. К., Культаева Б. Ж. Социализация учащихся с ментальными нарушениями в условиях коррекционной школы: проблемы и решения // Педагогика: традиции и инновации: материалы V Междунар. науч. конф. (г. Челябинск, июнь 2014 г.). Челябинск: Два комсомольца, 2014. С. 100-102. URL: https://moluch.ru/conf/ped/archive/104/5664/ (дата обращения: 6.08.2018).

- Черкасова С. А., Лобанова А. В. Опыт формирования готовности студентов-психологов к работе в системе инклюзивного образования // Мир науки, культуры, образования. 2014. №2 (45). С. 173-176. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=21507134 (дата обращения: 7.08.2018).

- Яковлева И. М. Профессионально-личностная готовность педагога к работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья // Вестник МГОПУ. Серия «Педагогика». 2009. № 4. С. 140-144. URL: https://vestnik-mgou.ru/Articles/View/2005 (дата обращения: 7.08.2018).