К вопросу о молодости аллювиальных комплексов ангары по материалам работ в зоне затопления Богучанской ГЭС

Автор: Зольников И.Д., Деев Е.В., Цыбанков А.А., Славинский В.С., Постнов А.В., Чупина Д.А.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 4 (56), 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье на примере стратиграфических разрезов археологических памятников палеолита Северного Приангарья обсуждается неоплейстоценовая и голоценовая история р. Ангары. Оперируя полученными за последние годы в процессе работ в зоне затопления ложа водохранилища Богучанской ГЭС данными в области четвертичной геологии, геоморфологии, неотектоники, археологии, авторы указывают на ряд фактов, противоречащих модели «молодой Ангары», предлагаемой «геоархеологами» во главе с Г.И. Медведевым. Свидетельства произошедшего 12-7тыс. л.н. «катастрофического выплеска Ангары из байкальского прорана» - ключевого события этой модели - не находят подтверждения ни в рельефе, ни в седиментационной летописи неоплейстоценовых и голоценовых отложений, ни в характере залегания археологических материалов палеолитических памятников Северного Приангарья.

Аллювий, ангара, надпойменная терраса, богучанская гэс, неотектоника, палеолит, каргинское потепление, палеоэкология

Короткий адрес: https://sciup.org/14523014

IDR: 14523014 | УДК: 551.435.132

Текст научной статьи К вопросу о молодости аллювиальных комплексов ангары по материалам работ в зоне затопления Богучанской ГЭС

Представления о молодости долины р. Ангары и ее аллювия высказывались неоднократно. Однако развернуто и обоснованно эта неординарная концепция впервые была изложена в обобщающей статье [Медведев и др., 2012]. Согласно данной публикации, р. Ангара возникла в результате катастрофического события, которое состоялось 12–7 тыс л.н. «Поток Ангары, излившийся из природного байкальского прорана, сформировал рельеф своего ложа, разрушая геоморфологические сооружения, созданные до ангарского выплеска…» [Там же, с. 52]. Соответствен- но, все террасовидные уступы и обрывистые берега были сформированы боковой эрозией прорывных потоков и не являются результатом аллювиальной деятельности, а острова – «это не острова в своем генезисе, они просто “обмылки” былых бортов северо-западной ветви великого Байкальского разлома» [Там же]. Данная концепция противоречит господствующей аллювиально-террасовой парадигме, согласно которой Ангара, так же как и другие равнинные реки, формировала свои берега в результате полициклических актов врезания и аккумуляции, обусловленных неотектоническими и палеоклимати-ческими причинами.

Археология, этнография и антропология Евразии 4 (56) 2013

Авторами «антитеррасовой» гипотезы особо подчеркивается, что «высказывания 1985 и 1986 гг. были не первыми и не последними. Они остались без комментариев. Ситуация документирует факт непонимания и, как следствие, неуверенности и даже боязни многих специалистов в позиции переосмысления парадигмы – догмы примата аллювиально-эрозионного генезиса современного рельефа…» [Там же, с. 50]. В Заключении проблемно-постановочной статьи авторы предлагают читателям подключиться к «террасовой дискуссии», поскольку, на их взгляд, период «кухонного» состояния четвертичной геологии в Байкальской Сибири (да и не только в ней) необычайно затянулся. Настоящая публикация является откликом на этот призыв. В авторский коллектив статьи вошли специалисты не только по археологии, но и по четвертичной геологии, геоморфологии, неотектонике, что позволяет рассмотреть поставленную проблему комплексно на междисциплинарном уровне.

Кризис аллювиально-террасовой парадигмы для Северного Приангарья

Прежде чем проанализировать критику, рассмотрим основные положения аллювиально-террасовой концепции применительно к Северному Приангарью. В рамках современной стратиграфической парадигмы возраст четвертичных отложений долины Ангары увязывается с гипсометрическими уровнями террас [Стратиграфия, 1984; Ендрихинский, 1982; Равский, 1972]. Традиционно считается, что на этой территории I–IV надпойменные террасы (НПТ), объединенные в нижний ярус, имеют поздненеоплейстоценовый возраст. В соответствии с последними стратиграфическими представлениями [Унифицированная… схема…, 2010] возрастной интервал отложений оценивается:

IV НПТ (до 35 м над урезом воды) как казанцев-ско-муруктинский (III1 – III2);

III НПТ (от 16 до 27 м) как раннекаргинский (III3);

II НПТ (от 14 до 17 м) как позднекаргинско-сред-несартанский (III3 – III4);

I НПТ (от 9 до 12 м) как позднесартанско-раннего-лоценовый (III4 – IV);

высокая и низкая поймы (от 2 до 7 м) как голоценовый (IV).

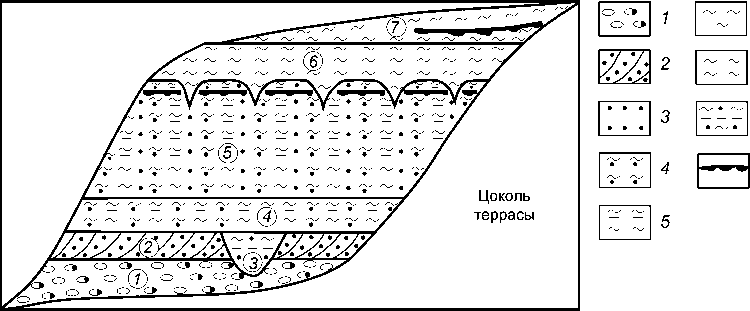

Представления о закономерностях строения террасовых комплексов дает схема Э.И. Равского [1972], предложенная «для рек Восточной Сибири и прежде всего для Средне-Сибирского плоскогорья» (рис. 1). Согласно этой схеме, в стратиграфической последовательности снизу вверх формируются: 1) базальный валунно-галечник; 2) крупнозернистый косослоистый песок; 3) вложки параллельно-слоистых песков, супесей, суглинков, глин с торфяными прослоями; 4) параллельно-субгоризонтальное переслаивание супесей и суглинков; 5) параллельное переслаивание песков тонкозернистых, супесей, суглинков с псевдоморфозами по повторно-жильным льдам, редкими палеопочвами степного типа и солифлюкци-онными дислокациями; 6) лессовидные суглинки и супеси со слабовыраженной параллельной слоистостью; 7) неслоистые лессовидные суглинки и супеси с редкими палеопочвами степного типа.

Вышеприведенная последовательность отложений генетически трактуется в определенной событийно-климатической последовательности [Там же]. На протяжении первой половины межледниковья в долинах рек преобладает эрозия, а на примыкающих склонах формируются почвы межледникового типа. В схеме строения (рис. 1) этой эпохе соответствует накопление грубообломочного материала ( 1 ). Во второй половине межледниковья на склонах и водораздельных поверхностях продолжается формирование

Рис. 1. Циклоклиматическая терраса (по: [Равский, 1972] с изменениями авторов статьи).

1 – валунно-галечник; 2 – косослоистые пески; 3 – тонкопараллельнослоистые пески; 4 – слоистые супеси; 5 – слоистые суглинки; 6 – неслоистые лессовидные суглинки; 7 – слоистые лессовидные суглинки; 8 – переслаивание песков, супесей, суглинков; 9 – палеопочвы.

почв, а в речных долинах аккумуляция преобладает над эрозией. К этому же времени приурочено образование россыпей. В схеме строения (рис. 1) данной эпохе соответствует накопление отложений русловой фации ( 1 ), субфации прирусловых отмелей ( 2 ), старичной ( 3 ) и пойменной ( 4 ) фаций. С началом первой половины оледенения в речных долинах прекращается аккумуляция «нормального аллювия» ( 1–4 ) и начинается накопление «перигляциального аллювия» ( 5, 6 ). На водоразделах и склонах в это время господствуют склоновые процессы, что приводит к отложению делювия, пролювия и солифлюксия. Осадконакопление сопровождается формированием сингенетичных повторно-жильных льдов. Во второй половине оледенения при продолжающихся склоновых процессах на водоразделах, поверх террасовых площадок в результате уменьшения водности происходит накопление навеянных отложений, т.е. лессов ( 7 ) и местами перевеянных песков.

Таким образом, цикловые палеоклиматические террасы Ангары имеют двухъярусное строение. Нижний ярус представлен отложениями межледникового аллювия, верхний – перигляциальным аллювием и эоловыми осадками. Представление о теплом и холодном ярусах отложений террас подтверждается тем, что «наблюдается не один, а два типа спорово-пыльцевых спектров» [Там же, с. 231]. В песчано-глинистом заполнителе галечников и перекрывающих их песках преобладает пыльца древесных пород. Кроме того, в этих отложениях отмечены раковины теплолюбивых пресноводных моллюсков – анодонт и унионид. В верхнем ярусе террасовых комплексов преобладает пыльца травянистых и кустарниковых растений, присутствуют остатки тундровых животных и растений, наблюдаются криогенные текстуры.

На первый взгляд, рассмотренная концепция является удобной для определения возраста и палеокли-матических обстановок формирования отложений по гипсометрическим уровням площадок террас. Соответственно, датирование археологических находок и реконструкция условий их захоронения в рамках рассмотренной парадигмы, казалось бы, не должны представлять проблем. Однако, как показали работы в зоне затопления Богучанской ГЭС [Постнов, Зольников, Деев, 2012], низкие террасы не выдержаны по числу вдоль долины реки. Неоднократно фиксировалось «расщепление» и «слияние» террасовых площадок. Кроме того, поверхности этих террас чаще всего пологонаклонные, а потому на разных участках нередко имеют различные высоты, что не позволяет относить их к конкретным уровням надпойменных террас р. Ангары, определенным в региональной стратиграфической схеме. Это действительно ставит под сомнение надежность стратиграфической диагностики отложений террас изучаемой территории на основании установления номеров надпойменных террас, каждой из которой якобы соответствуют строго определенные гипсометрические уровни.

Еще более значимые противоречия с аллювиально-террасовой парадигмой возникают при анализе «геоархеологических» данных. Если суммировать фактический материал по «геоархеологии» [Медведев и др., 2012; Медведев и др., 1986; Воробьева, Медведев, 1985], который привел специалистов во главе с Г.И. Медведевым к несогласию с аллювиально-террасовой парадигмой, то можно сделать два существенных обобщения. Наиболее важным представляется отсутствие приуроченности археологических памятников к разным гипсометрическим уровням террасовидных поверхностей в зависимости от возраста этих памятников, определяемого как по культурно-типологическим признакам артефактов, так и по данным радиоуглеродного датирования контекстных органических материалов. Иными словами, археологические объекты одного возраста нередко рассредоточены в отложениях по разным высотам (на протяжении десятков, вплоть до полутора сотен метров) от уровня реки. Более того, «археологические материалы палеолита Средней Сибири нигде на территории этой страны не зафиксированы в аллювиальных отложениях четвертичного возраста» [Медведев и др., 2012, с. 50]. Под площадками террасовидных поверхностей широко распространены не аллювиальные, а пролювиальные, делювиальные, солифлюкционные, эоловые и другие субаэральные отложения. Все это позволило сделать вывод: «…лестница речных террас в Сибири не читается и должна быть с необходимостью поставлена под сомнение» [Там же].

Здесь следует особо подчеркнуть обстоятельство, ускользавшее от внимания тех геологов и географов-геоморфологов, которые в силу своей специализации далеки от археологической проблематики. Совсем не каждому исследователю в области наук о Земле известно, что археологами «ископаемые археологические площадки мыслились не иначе как “поселковое” жизненное пространство на берегу реки – “высоком”, “среднем”, “низком”; “близко” или “далеко” от бровки террасы» [Там же, с. 45]. Соответственно, отсутствие приуроченности молодых артефактов к низким поверхностям, а древних к высоким, а также отсутствие аллювия в непосредственном геологическом контексте археологических памятников приводит к выводу о неадекватности традиционных представлений об обязательном обитании древнего человека на берегу реки. Кризис аллювиально-террасовой парадигмы обусловил возникновение нового палеогеографического сценария [Там же], который можно свести к нескольким основным положениям:

-

1) доголоценовые террасы и аллювиальные отложения р. Ангары отсутствуют;

-

2) р. Ангара появилась в конце неоплейстоцена – начале голоцена (12–7 тыс л.н.) в результате катастрофического прорыва вод из «байкальского прорана»;

-

3) острова и береговые обрывы ангарской долины представляют собой эрозионные останцы («обмылки»), выработанные прорывными потоками в субаэральном комплексе отложений водораздельного типа;

-

4) террасовидные слабонаклонные поверхности, обрамляющие долину р. Ангары, сложены субаэральным комплексом отложений;

-

5) разновысотность террасовидных поверхностей обусловлена неотектоникой.

Совершенно очевидно, что палеогеографический сценарий «раннеголоценового ангарского выплеска» возник главным образом у историков для обоснования «нового геоархеологического» видения ситуации, обусловленного тем, что закономерности распределения археологических памятников не соответствуют стандартному образу «палеолитического стойбища на удобном берегу реки». Проанализируем теперь, насколько геолого-геоморфологические данные согласуются с новой гипотезой.

Верификация геолого-геоморфологическими данными гипотезы раннеголоценового ангарского выплеска

Краеугольным камнем гипотезы о молодости Ангары является ее раннеголоценовый «выплеск из природного байкальского прорана». Соответственно, следует искать свидетельства этого события: геоморфологические следы прорыва байкальских вод и отложения, захваченные, перенесенные и аккумулированные прорывными потоками. Ближайшим аналогом «ангарского выплеска» могут служить гляциальные суперпаводки, формирующиеся при опорожнении лед-никово-подпрудных озер. Наиболее хрестоматийным примером являются прорывные потоки из оз. Миссула, которые, пересекая Колумбийское плато, изрезали его глубокими узкими каналами. Кроме каньонов для огромных прорывных потоков характерны гигантская рябь течения, эворзионные котлы сверления и другие специфические формы рельефа, достаточно детально рассмотренные А.Н. Рудым [2005]. На территории затопления Богучанской ГЭС ничего подобного в рельефе земной поверхности не наблюдается. Можно, конечно, утверждать, что трапповые слои бронировали и предохранили значительную ее часть от эрозионных и эворзионных процессов. Однако Колумбийское плато, подвергшееся воздействию прорывных вод оз. Миссула, сложено базальтами, аналогичными по прочности траппам, что не помешало прорезанию этих пород каналами на глубину до 200 м и более. Катастрофиче- ские селевые потоки, в результате которых появилась Ангара, не могли не оставить деструктивных следов в рельефе. Тем не менее таких следов нет.

Как известно, гигантские прорывные потоки о ставляют по сле себя отложения, представленные специфическим набором фаций [Парначев, 1999; Зольников, Деев, 2012]. Суперпаводковый циклит начинается с базальных валунно-глыбовников селевой фации, наращивается параллельно-слоистыми песко-дресвяниками взвешенного наноса, завершается косослоистыми галечниками влекомого наноса, грязекаменными миктитами, оплывающими с бортов долины при спаде паводка, и параллельно-слоистыми алевро-песками вторично-подпрудных озер. В изученных нами разрезах и в опубликованных источниках нет таких литоседиментационных последовательностей. Визитной карточкой суперпаводков являются валунно-глы-бовники и пескодресвяники, которые не формируются вне обстановок гигантских водокаменных селей. Данные литотипы на территории затопления Богучанской ГЭС никогда никем не описывались. Единственное геологическое наблюдение, которое могло бы претендовать на свидетельство селей, – скопления глыб и валунов на площадках поймы и I НПТ. Эти скопления иногда ошибочно принимают за морены и сейсмообвалы. Моренами они не могут быть, т.к. изучаемый район никогда не покрывался ледниками [Унифицированная… схема…, 2010], а сейсмообвалами, т.к. расположены нередко в не скольких километрах от скальных выходов. Количество валунов и глыб на площадках террас резко уменьшается по направлению к междуречным пространствам. Это и не удивительно, поскольку на пойму и низкие террасы они «задвигаются» весенними ледоходами, что достаточно хорошо изучено и является характерным как для Ангары, так и для Енисея [Парначев, 1999]. Таким образом, отложения катастрофических прорывных потоков раннеголоценового времени на исследованной территории отсутствуют, так же как и соответствующие им специфические формы рельефа.

Идее о катастрофических прорывах вод Байкала, приведших к формированию молодой долины р. Ангары в интервале 12–7 тыс. л.н., противоречат геологические данные, характеризующие строение верховий реки. Неотектонически обусловленный разрыв ленского стока вод оз. Байкал и формирование нового направления (по Ильча-Иркутной долине) стока в систему р. Енисея фиксируются уже на рубеже 500 тыс. л.н. [Мац и др., 2002]. В свою очередь, последний был прерван в связи с опусканием листвянского блока ок. 40–60 тыс. л.н., что привело к формированию современного ангарского истока. В результате этих неотектонических событий в верхней части течения р. Ангары сформировались два разновозрастных участка ее долины. Наиболее молодой из них расположен от истока до места впадения р. Иркут. Здесь фиксируются первая (6–8 м), сформировавшаяся при сартанском похолодании (24–20 тыс. л.н.), и вторая (12–14 м), сопоставляемая с предшествующим каргинским потеплением, надпойменные террасы. В то же время в долине р. Ангары ниже устья р. Иркут присутствует существенно более мощный комплекс террас, высоты которых превышают 100 м [Логачев, Ломоносова, Климанова, 1964]. Уже в районе г. Иркутска выделяются низкая и высокая поймы, а также четыре НПТ высотой 40–50 м [Демьянович, 2007]. При этом на их формирование помимо неотектонических процессов, происходивших в прилегающем горном обрамлении, существенную роль оказала динамика развития Ангарского разлома, по которому здесь заложена долина р. Ангары. Специализированные исследования сети активных разломов юга Сибирской платформы [Семинский и др., 2008; Лунина, Гладков, Шерстянкин, 2010], с одной стороны, показали, что долина р. Ангары участками наследует разломы различной ориентировки, с другой – не подтвердили тезис Г.И. Медведева с соавторами [2012] о существовании единого Байкало-Ангарского разлома, который загадочным образом предопределил направление движения крупного водного потока из «байкальского прорана» и заложение долины «голоценовой Ангары».

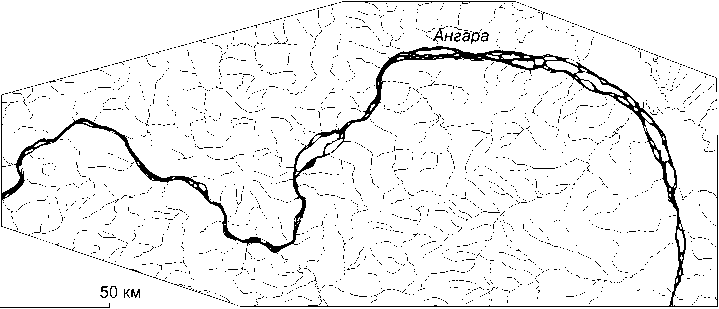

В плане связи долины р. Ангары с разноориентированными системами разломов показательны наши исследования в районе ее среднего течения. Поверхность Приангарского плато здесь представляет собой пенеплен, сформировавшийся в мел-палеогеновое время. Эта древняя поверхность выравнивания маркирует период тектонического спокойствия, предшествовавший альпийскому этапу складчатости. В кайнозойскую эру, с позднего палеогена, во всем Сибирском регионе начинается стадия неотектонических подвижек, максимум которых приходится на конец неогена – начало четвертичного периода. В результате этой деятельности изначально плоская поверхность выравнивания была приподнята, слабо деформирована и в разной степени расчленена эрозионной речной сетью (рис. 2). Рисунок гидросети района контролируется множественными разноориентированными зонами разломов [Постнов, Зольников, Деев, 2012]. Долина самой Ангары представляет собой структуру растяжения. Более того, помимо основных ограничивающих долину сбросовых разломов, выделен ряд дополнительных прямолинейных и дугообразных линеаментов, отделяющих различные по масштабу блоки и формирующих, таким образом, структуру «телескопического» грабена. В результате в среднем течении р. Ангары наблюдаются: 1) мелководность реки на фоне общей значительной ширины долины; 2) чередование участков относительного сужения и расширения долины; 3) значительная гипсометрическая разнесенность отложений неогена и четвертичного террасового комплекса; 4) наличие, часто в непосредственной близости, последовательностей как вложенных друг в друга разновозрастных аккумулятивных речных террас, так и разновозрастных осадочных тел в террасовом комплексе, разнесенных гипсометрически и разделенных фрагментами коренного цоколя. Достаточно часто вертикальные береговые стенки, представляющие собой выходы сместителей разломов, разрезаются V-образными долинами боковых притоков, и формируются треугольные тектонические фасеты. В условиях относительно слабой расчлененности рельефа, помимо зон повышенной трещиноватости и разломов, в структурном контроле древовидного рисунка гидросети существенную роль играют и вещественные характеристики эродируемых дочет-вертичных образований [Руденко, Молотков, 1985]. Так, по характеру водной эрозии терригенные породы (песчаники, алевролиты, аргиллиты) карбона и перми резко отличаются от образований траппового комплекса, устойчивых к денудации.

В целом же никакого структурного несогласия между ориентировкой в плане Ангары и ее притоков нет. Притоки более мелких порядков закономерно располагаются в соответствии с изгибами долины Ангары, формируя древовидные структуры (рис. 2). Следует особо подчеркнуть, что они являются тальвегами долин, прорезанных в плоскогорье на разную глубину, а не просто руслами, беспорядочно блуждающими по плоской равнине. Все это свидетельствует о синхронном формировании и развитии в течение длительного времени (заведомо намного превышающего временные рамки голоцена) гидросети района. Таким образом, конфигурация современной гидросети является опровержением «гипотезы, отрицающей существование в плейстоцене Байкальской Сибири современного рисунка Ангаро-Енисейского речного бассейна с его организующей водной артерией – р. Ангарой» [Медведев и др., 2012, с. 33].

Обратимся теперь к проблеме доголоценового аллювия р. Ангары. Как утверждают Г.И. Медведев с соавторами, «аллювиальные отложения р. Ангары и ее притоков не были обнаружены на гипсометрических уровнях комплексов “высоких”, “средних” террас, а из состава “низких” остался лишь 4–7-метровый “мерцательный” уровень специфического делювиально-аллювиального образования» [Там же, с. 46]. Насколько это подтверждается строением разрезов?

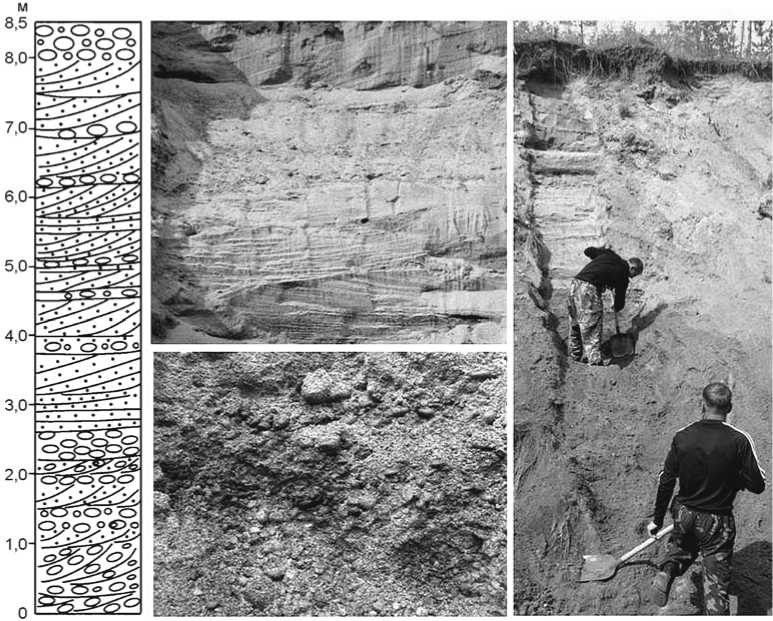

В районе причала Нижний Кеуль (Еловка) нами описан разрез террасы высотой 12,5 м над урезом воды р. Ангары (координаты: 58°47′27,5′′ с.ш. и 102°78′17,2′′ в.д.). Здесь зачищена северная стенка придорожной выемки при выезде на причал. От бровки обрыва сверху вниз на протяжении 8,5 м прослеживается чередование косослоистых песчаных гравий-

Рис. 2. Гидро сеть зоны затопления Богучанской ГЭС.

но-галечников и крупнозернистых гравийных песков с субгоризонтальнопараллельно-слоистыми песками (рис. 3). В прикровельной части наблюдаются белесые карбонатные выцветы. Данный разрез является показательным в том отношении, что субаэральный комплекс отложений здесь отсутствует и фактически все тело террасы на протяжении 8,5 м по вертикали сложено аллювием русловых и прирусловых фаций. При этом прослои мелкого галечника в песке прослеживаются до самого верха. Материал крупнозернистый, алевропелитовых примесей фактически нет. Косослоистые текстуры и хорошая окатанность гравийно-галечного материала показаны на рис. 3 справа от колонки. Особо отметим, что в рельефе земной поверхности здесь четко выражена ровная пологая широкая площадка, тянущаяся вдоль Ангары, без следов каких-либо боковых палеодолин или конусов выноса. Описанный разрез не согласуется с высказыванием о том, что «на гипсометрических уровнях нестабильной “расчетной” II террасы – 8–10–15 м – повсеместно развиты слойчатые пески конусов выноса, отложения балочного генезиса, галечно-кластические скопления подсклоновых образований» [Там же, с. 50].

Здесь же следует подчеркнуть, что ниже по течению на протяжении нескольких километров терраса постепенно становится цокольной. Сначала цоколь за-

Рис. 3. Разрез аллювия в районе причала Нижний Кеуль (Еловка).

нимает 3,5 м нижней части террасы, а затем понемногу поднимается вверх до 10–12 м, в результате чего галечно-гравийно-песчаный аллювий выклинивается и берег становится целиком скальным. Все это свидетельствует о неотектоническом перекосе поверхности прируслового блока, на котором отлагался аллювий.

Анализ материалов государственного геологического картирования позволяет убедиться в том, что представление о наличии доголоценового аллювия Ангары не является галлюцинаторным, навеянным сложившимися стереотипами. Так, отложения III НПТ, вскрытые скважиной ручного бурения западнее р. Чельбихинской, представлены преимущественно песками с гравием мощностью до 15 м, а I НПТ – восьмиметровой гравийно-галечно-песчаной толщей, которая перекрывается слоем супеси (2,7 м) [Цакау-лов, Гузаев, 1980]. Ниже устья р. Народимой III НПТ сложена песками (9 м) с галечником (0,6 м) [Лаври-ков, Смолякова, 1972]. Отложения I НПТ описаны на о-ве Тургенев у д. Аленкино, где снизу вверх прослежены: галечник (3 м), песок с галькой (1,2 м), суглинок (0,8 м), песок (1,1 м), песок с редкой галькой (2 м), песок (0,8 м) [Там же]. По данным Ю.С. Глухова и В.Н. Коткова [1973], аллювий I и II НПТ сложен песками с линзами суглинков, супесей и слоями галечников в основании. На левом берегу Ангары у д. Рожково III НПТ шириной 2,5–3,0 км имеет следующее строение снизу вверх: песок косослоистый (0,6 м), галечник косослоистый с песком и гравием (2 м), песок с редкой галькой (0,5 м), глины, сменяющиеся суглинками (21 м) [Абрамов, Крусь, 1981]. Между реками Большая Пеленда и Каменная близ пос. Косой Бык вскрыты отложения мощностью 12–14 м, главным образом представленные песками и галечниками [Лавриков, Мумик, 1980]. Третья НПТ на левом берегу Ангары ниже устья р. Глинки сложена галечником (0,6 м) и перекрывающим его песком (9 м), вторая – 10–12-метровой толщей песков с маломощным галечником в основании. Первая НПТ у северо-западного конца д. Алешкино имеет следующее строение снизу вверх: галечник (3 м), песок с галькой до 30 % (1,2 м), суглинок (0,8 м), суглинок с прослоями песка (1 м), песок (1,1 м), песок с мелкой галькой (2 м), песок (0,8 м). По данным Н.М. Коткова [1980], III НПТ на левом берегу р. Каты, ниже устья р. Железной, сложена (снизу вверх) галечником (0,45 м), песком с дресвой (1,2 м), галечником с дресвой (1,5 м), суглинком (0,5 м), а I НПТ на правом берегу Ангары ниже устья Каты – галечником (0,7 м) и песком (9,7 м). Приведенные примеры еще раз иллюстрируют тот факт, что базальные слои геологических тел, слагающих террасовые формы рельефа, достаточно часто представлены галечниками или косослоистыми песками с галечными прослоями. Вряд ли это каждый раз можно интерпретировать как перемытую кору выветривания по конг- ломератам (в частности там, где таких конгломератов в основании нет) или как отложения пролювиальных конусов (особенно тогда, когда они никак не выражены в рельефе дневной поверхности). Таким образом, фактический материал по строению разрезов, накопленный в ходе геологической съемки и авторских исследований, не позволяет отрицать аллювиальный генезис отложений нижнего яруса низких террас Ангары.

Согласно исследованию И.Э. Равского [1972] аллювиальные отложения нижнего яруса циклоклиматической террасы нередко в 2–3 раза (а то и более) меньше по толщине, нежели отложения верхнего, которые, как это было показано ранее [Постнов, Зольников, Деев, 2012], не могут быть перигляциальным аллювием, поскольку расположены на абсолютных отметках заведомо выше 130–135 м (общепринятый [Архипов, Волков, Волкова, 1980] порог стока подпрудно-лед-никового Мансийского озера-моря через Тургайский прогиб на юг). Вместе с тем именно в пределах верхнего яруса циклоклиматических террас обычно закладываются археологические раскопы, глубина которых редко превышает 2–3 м. Возникает проблема генетической интерпретации мощной толщи параллельнослоистых песков, супесей, суглинков с эфемерными палеопочвами, криогенными клиньями и солифлюк-ционными дислокациями, слагающей верхнюю часть террасового комплекса, зачастую на всю глубину доступную разведочным археологическим шурфам.

О присутствии делювиальных, пролювиальных, солифлюкционных отложений и лессов в толщах «перигляциального аллювия» долины Ангары упоминалось неоднократно [Равский, 1972; Ендрихинский, 1982]. Благоприятная для формирования делювия на пологих и слабонаклонных поверхностях обстановка была преимущественно в первой половине оледенения при холодных и влажных условиях, когда таежная растительность в перигляциальной зоне уступала место тундрово-степным ассоциациям. Разреженная растительность делала уязвимыми для плоскостного размыва и переотложения песчаные, пылевато-песчаные, суглинистые поверхности субгоризонтальных площадок и пологих склонов, примыкавших к руслу Ангары. Во второй половине оледенения делювиальные процессы постепенно сменялись навеванием пыли. О постепенности этого климатического перехода свидетельствует последовательное замещение параллельно-слоистых песков, супесей и суглинков слоистыми лессовидными суглинками и супесями, а затем неслоистыми лессами. Очевидно, что здесь «слоистые лессы» представляют собой не разновидность перигляциального аллювия, а полигенетический делювиаль-но-суперфляционный тип четвертичных отложений. Непосредственно вблизи береговых обрывов, сложенных песками, навеянные отложения часто фациально замещаются перевеянными (песчаными надувами).

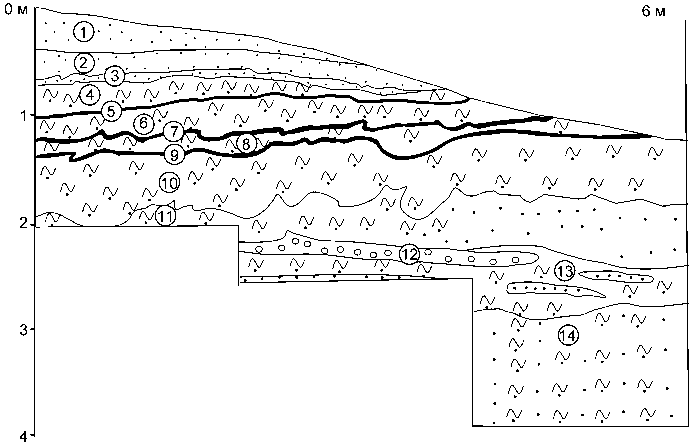

Показательный разрез четвертичных отложений вскрыт траншеей на сниженной части западной оконечности о-ва Сосново-Тушамский (координаты: 58°33′89,6′′ с.ш., 102°85′19,2′′ в.д.). Описывается южная стенка (рис. 4).

Слой 1 (0–0,4 м). Серый с пепельным оттенком неслоистый алевропесок с угольками, редкими щебнями. Есть кротовины. Техногенный слой, сопряженный с горизонтом вымывания современной почвы.

Слой 2 (0,4–0,7 м). Серый с табачным оттенком неслоистый тонкомелкозернистый алевритовый песок. В кровле – угольки. Имеются нечетко выраженные пятна.

Слой 3 (0,7–0,8 м). Светло-серый неслоистый мелкозернистый песок.

Слой 4 (0,8–1,1 м). Серый с табачным оттенком алевритовый тонкомелкозернистый песок с мелкопетельчатой и пятнистой текстурой. Солифлюкционно преобразован.

Слой 5 (1,10–1,15 м). Темно-серый гумусированный. Эфемерная палеопочва, солифлюкционно деформированная.

Слой 6 (1,15–1,30 м). Серый, иногда с буроватым оттенком алевропесок, к подошве переходящий в алевропелит.

Слой 7 (1,30–1,35 м). Темно-серый гумусированный. Эфемерная палеопочва, солифлюкционно деформированная.

Слой 8 (1,35–1,50 м). Бурый песчаный алевропе-лит, солифлюкционно преобразованный.

Слой 9 (1,50–1,55 м). Темно-серый гумусированный, смятый в складки волочения и разорванный. Эфемерная палеопочва, солифлюкционно деформированная.

Слой 10 (1,55–2,0 м). Бурый с красноватым оттенком неслоистый алевропесок. Кровля и подошва неровные, смятые в складки волочения. Ориентировка этих складок и «языков» растекания соответствует пологому падению склона в сторону р. Ангары.

Слой 11 (2,0–2,3 м). Светло-серый мелко- и среднезернистый песок с волнистой и мульдообразной слоистостью. Прикровельная часть смята в складки волочения вместе с вышележащими отложениями, в приподошвенной – рябь течения, в средней – линзы и прослои бурого алевропеска.

Слой 12 (2,3–2,4 м). Мелкий хорошо окатанный галечник с заполнителем из крупнозернистого песка.

Слой 13 (2,4–2,9 м). Бурый с красноватым оттенком алевропесок с прослоями и линзами среднезернистого песка.

Слой 14 (2,9–4,1 м). Параллельное субгоризонтальное переслаивание светло-серого мелко- и среднезернистого песка и бурого алевропеска. Толщина слойков от 1–2 до 5–10 см. Внутри прослоев наблюдается тонкая параллельная слоистость. Имеются мульды.

Стратиграфо-генетическая интерпретация показывает, что в обнажении вскрыт типичный разрез циклоклиматического террасового комплекса с двухъярусным строением: аллювиальный ярус представлен слоями 10–14, субаэральный – 1–9. Послойная интерпретация: слои 1 и 2 эоловые (перевеянные пески); 5, 7, 9 – палеопочвы; 3 – делювий; 4, 6, 8, 9 – супер-фляционные наносы (лессы); 10 – пойменный аллювий; 11–14 – переслаивание русловых и пойменных фаций аллювия.

Двухъярусное строение комплексов четвертичных отложений низких террас прослеживается на многих участках долины р. Ангары. Еще одним примером

Рис. 4. Сосново-Тушамский разрез.

может служить террасовый комплекс у д. Паново на правом берегу реки (координаты: 58°95′60,7′′ с.ш., 101°89′28,9′′ в.д.). Высота обнажения в береговом обрыве цокольной террасы 7,5 м от уреза воды, поймы – 1,5 м. Цоколь представлен коренными темноцветными породами (долериты) и возвышается на 2 м над поймой (3,5 м над урезом воды). На коренных породах залегает базальный слой аллювия р. Ангары мощностью 0,9 м, представленный косослоистым и мульдообразным переслаиванием мелкого валунни-ка, галечника, гравийника и крупнозернистого песка. Он перекрыт пологолинзовидным гравийным песком, постепенно приобретающим параллельную слоисто сть вверх по разрезу, видимая мощность ок. 1 м. Особый интере с представляют хорошо окатанные крупные валуны (более 0,5 м в поперечнике), которые залегают в основании аллювиального яруса цокольной террасы. Следует подчеркнуть, что валуны не могут быть результатом выветривания дочетвертич-ной толщи, т.к. она на данном участке долины Ангары сложена не конгломератами, а долеритами.

Представление о субаэральном ярусе дает шурф глубиной 2,4 м на высоте 11 м от уреза воды р. Ангары.

Слой 1 (0–0,6 м). Серый неслоистый мелкозернистый алевритистый песок. От середины слоя к подошве меняет цвет на бурый.

Слой 2 (0,6–1,1 м). Светло-серый тонкопараллель-носубгоризонтальнослоистый песок с линзами, выпуклыми вверх (надувами).

Слой 3 (1,1–1,6 м). Светло-серый песок с более четко выраженной слоистостью и мелкими мульдами. В подошве цепочечный прослой мелкой гальки.

Слой 4 (1,6–2,4 м). Параллельное субгоризонтальное переслаивание светло-серого и серого песка. В верхней половине слоистость мелкая, а в нижней – средняя. К подошве удельное содержание прослоев светло-серого песка снижается. Отмечаются мелкие солифлюкционные дислокации. Подошва слоя не вскрыта.

На наш взгляд, слои 1, 2 – это перевеянные пески, сверху частично измененные почвенными процессами, а 3, 4 – делювий. Субаэральный комплекс, представленный делювиальными, эоловыми (как перевеянными, так и навеянными) отложениями, палеопочвами, фактически и является вмещающим для большинства археологических памятников в зоне затопления Богучанской ГЭС. Что касается эоловых образований, то чем дальше на водораздел, тем большую роль играют лессовидные породы, а чем ближе к берегу Ангары, тем большую часть комплекса занимают перевеянные пески. Типичные примеры – эоловые дюны Сергушкин-ского и Сосновомысских островов, голоценовые и исторические в районе д. Ката и т.д. Таким образом, следует согласиться с тем, что значительная часть объема террас (верхний ярус) имеет субаэральный генезис.

Верификация археологическими данными

Во-вторых, описывая стратиграфический контекст также недавно обнаруженных в зоне затопления ложа водохранилища Богучанской ГЭС стоянок палеолита Усть-Едарма I, III, Едарма II [Липнина и др., 2010; Липнина, Лохов, 2012; Новосельцева, 2011; Роговской и др., 2012], «геоархеологи» указывают на переотложенный характер артефактов, найденных в толще оползневых отложений, отмечая при этом наличие в ней палеопочвы позднекаргинского времени (обнаруженной в 10 шурфах [Роговской и др., 2012]). Вопрос, каким образом она сохранилась при столь катастрофических событиях, произошедших 12–7 тыс. л.н., остается открытым.

В-третьих, при некоторых допущениях можно принять уникальность памятников Усть-Едарма I, III, Едарма II в геоморфологическом и стратиграфическом аспекте, но при условии отсутствия аналогий по технико-типологическим характеристикам с памятниками Берямба, Колпаков Ручей, Ручей Смолокурный, Усть-Кова, а они явно прослеживаются даже при первом знакомстве с коллекциями, представленными краткими описаниями и единичными рисунка- ми в предварительных публикациях. На этой стадии изучения материала можно констатировать сходство в технологии расщепления камня, где на фоне общего преобладания различных плоско стных техник, направленных на получение отщепов, используются торцовые, подпризматические и плоскостные, нацеленные на производство пластинчатых заготовок различной морфологии и размерности. Среди орудийного набора коллекций наиболее типологически выражены концевые скребки, в т.ч. высокой формы; различные орудия с элементами утончения корпуса; угловые резцы и т.д. В целом индустрии обладают полным набором технико-типологических характеристик, которые свойственны палеолитическим комплексам Средней Сибири, соотносимым хронологически с каргинским временем (более подробная и четкая интерпретация археологических данных – тема отдельной статьи). Еще одно сходство данных коллекций – сохранность поверхности артефактов: на многих наблюдается слабая корразия и глянцевый блеск, обусловленные долгим пребыванием в открытом состоянии, в условиях холодного климатического эпизода (похолодания второй половины каргинского интерстадиала и/или сартанское оледенение). Близки эти группы памятников и хронологически: Едарма II – 27 345 ± 385 л.н. (СОАН-8295), 26 890 ± 420 (СОАН-8296); Усть-Едар-ма III – 27 805 ± 245 (СОАН-8353) [Роговской и др., 2012]; Усть-Кова – 32 865 (СОАН 1875), 30 100 ± 150 (ГИН-1741), 28 050 ± 670 (СОАН-1876), 34 300 ± ± 900 л.н. (ГИН-5929) [Лаухин и др., 1980; Дроздов, Чеха, 2002; Дроздов, Чеха, Пономарева, 2011].

Использование модели «молодой Ангары» в реконструкции палеоэкологии человека, на наш взгляд, делает большей частью бессмысленными и малопродуктивными дальнейшие «междисциплинарные взаимоотношения геологов, геоморфологов, археологов в производстве изысканий», к которым призывают Г.И. Медведев с соавторами [2012, с. 53]. Так уж получается, исходя из термина «геоархеолог», что эти специалисты обладают методиками широкого комплексного профиля и вооружены принципиально новой (совсем не похожей на все ранее написанное в научной литературе) моделью реконструкции прошлого.

Заключение

Обобщая вышеизложенное, отметим, что представления о голоценовом возрасте Ангары не находят подтверждения ни в рельефе, ни в седиментационной летописи неоплейстоценовых отложений Приангарья. В частности, нет геологических свидетельств раннеголоценового катастрофического «выплеска ангарских вод из природного байкальского прорана». Наоборот, анализ рисунка долин разных порядков, сопоставление рельефа и особенностей геологического строения территории указывают на длительность формирования гидросети изучаемого района начиная со второй половины палеогена. Вместе с тем в ряде обнажений уступов террас как по материалам геологической съемки, так и в результате авторских исследований задокументированы аллювиальные отложения, представленные галечниками и песками.

Необходимо отметить, что критика «аллювиальнотеррасовой парадигмы» оказалась небеспочвенной. Важнейшим результатом «террасовой дискуссии» является установление того факта, что в Приангарье не работает алгоритм определения возраста отложений по гипсометрическим уровням террас. В районе затопления Богучанской ГЭС геолого-геоморфологическое строение территории, прилегающей к магистральной реке, в значительной мере обусловлено неотектонической спецификой. Плоское днище р. Ангары и широкое распространение вертикальных скальных берегов свидетельствуют о дискретно-перманентном «проваливании» фрагментов долины относительно водоразделов и, соответственно, о фраг-ментировано-блоковом «воздымании» междуречных пространств на протяжении неогена – плейстоцена. Процессы денудации преобладали в целом над процессами аккумуляции, что не позволило сформироваться мощным толщам высоких, средних и низких аллювиальных террас, врезанных друг в друга. На протяжении всей четвертичной истории Ангары маломощные аллювиальные комплексы «вздергивались» в составе неотектонических блоков, обрамляющих магистральную реку, и погребались субаэральными отложениями. Таким образом, число и высота прирусловых площадок рельефа в большей мере контролировались неотектоническим фактором, нежели климатическим.

Еще одним важным результатом можно считать установление субаэрального генезиса верхнего яруса террас, который ранее традиционно диагностировался как перигляциальный аллювий. Это обстоятельство следует считать особенно значимым, т.к. верхний, субаэральный ярус по мощности обычно значительнее аллювиального. Более того, чем древнее аллювиальный комплекс основания террасы, тем больше время формирования субаэральной толщи, облекающей аллювий, а значит, и ее мощность. Следовательно, представления Г.И. Медведева с коллегами [2012] о том, что артефакты и другие следы жизнедеятельности палеолитического человека захоронены преимущественно в отложениях субаэрального происхождения, являются вполне адекватными и подтверждаются нашими исследованиями. Достаточно убедительными представляются данные, согласно которым люди в эпоху камня селились не только на берегу магистральной реки, но и на удаленных от Ангары пространствах

Среднесибирского плоскогорья, не лишенных, кстати, более мелких рек. Понятно желание объяснить местонахождение палеолитических стоянок человека в менее привлекательных условиях, чем около большой реки, тем, что ее на момент существования древнего человека не было. Однако «изъятие Ангары» из природной истории неоплейстоцена Прибайкальской Сибири противоречит всему накопленному комплексу геологических знаний о данной территории. Следовательно, на наш взгляд, нужно искать другие факторы, обусловливающие закономерности пространственного распределения палеолитических стоянок в зоне затопления ложа водохранилища Богучанской ГЭС и на Среднесибирском плоскогорье в целом.

Критика «террасового» подхода к определению хронологии памятников и призыв к дискуссии по данной проблеме, по крайне мере в области археологических исследований, видятся нам запоздалыми на десятилетия. Изучение палеолитических стоянок с привлечением специалистов разного профиля во время и после полевых работ, применение при хронологических построениях данных не только по гипсометрическому уровню террас практикуются повсеместно. Более того, начиная с 60-х гг. прошлого века «террасовый» подход в чистом виде в палеолитоведении практически не используется. Исследование стратиграфического контекста памятников палеолита Северного Приангарья и «Байкальской Сибири» в целом в рамках общего для региона катастрофического сценария – простой путь, избегающий трудоемких процессов постоянного изучения специфики четвертичной геологии, геоморфологии, неотектоники, стратиграфических разрезов палеолитических объектов и районов их расположения с непременной верификацией полученных данных.