К вопросу о политике цифровизации и ее влиянии на систему образования в общероссийском контексте (угрозы и риски)

Автор: Форостянный Н.С., Сухова А.А., Брагин А.Р.

Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel

Рубрика: Политика

Статья в выпуске: 8, 2023 года.

Бесплатный доступ

В работе развивается мысль о том, что система образования оказывает влияние на принятие управленческих решений на государственном и частном уровнях, что в конечном итоге определяет качество жизни общества и состояние безопасности страны. Отсюда представляется важным изучать процесс цифровизации, изменивший и изменяющий все сферы жизнедеятельности общества, применительно к системе образования. Под этим понимается проведение различного рода мониторингов, оценок и рейтингов, отражающих уровень развития цифровой трансформации, а также влияние на качество образовательных услуг. Использование цифровых технологий обеспечивает как удовлетворение растущих потребностей современного общества, так и его социально-экономическое развитие. Однако активный процесс цифровизации несет в себе потенциальные угрозы и риски, которые необходимо учитывать при реализации стратегии цифровой трансформации во всех объектных отраслях.

Цифровизация, цифровая трансформация, информационное общество, цифровая экономика, государственная политика в области цифровизации, цифровизация образования

Короткий адрес: https://sciup.org/149143419

IDR: 149143419 | УДК: 37.014 | DOI: 10.24158/pep.2023.8.6

Текст научной статьи К вопросу о политике цифровизации и ее влиянии на систему образования в общероссийском контексте (угрозы и риски)

защиты личности в эпоху информационного общества. В связи с чем исследование современной политики цифровизации, а именно ее влияния на систему образования и общество в целом представляется весьма актуальным направлением научных исследований.

Научная новизна исследования заключается в проведенном авторами анализе процесса цифровизации образования в системе национальной безопасности, а также в выявлении превентивных инструментов по снижению личностных и общественных информационных рисков. Акцентируется внимание на необходимости расширения методов оценки результатов цифровизации образования.

Цель исследования – проанализировать процесс цифровизации образования, выявить угрозы и определить направления превентивного управления рисками цифровизации в сфере образования.

Теоретико-методологическую базу исследования составил теоретический анализ научных трудов отечественных авторов, а также стратегических и других российских нормативно-правовых документов. В работе применялись методы актуализации, комплексного анализа, системного подхода в единстве политического, культурного, социально-экономического осмысления процесса цифровизации.

Распространение информационных технологий оказывает большое влияние на развитие социально-культурных коммуникаций, структуру мирохозяйственного уклада и трансформирует модель всего спектра общественно-политических связей между личностью как единицей и обществом как внешней средой, и наоборот (Круглов и др., 2020).

Считается, что термин «цифровизация» впервые ввел в употребление Николас Негропонте (американский исследователь Массачусетского технологического института) в 1995 г. В книге «Being Digital» исследователь сравнил атом и биты как мельчайшие частицы материального и цифрового мира. Он утверждал, что то, что сложено из атомов, можно будет сложить и из битов (Коньков, 2020).

Расширение концепта цифровизации на различные процессы в экономике и других общественных сферах, формирование на ее основе глобальных управленческих приоритетов стали происходить в рамках парадигмы так называемой четвертой промышленной революции, или индустрии 4.0, рассматриваемой в качестве нового технологического уклада (Schwab, 2016).

Трактовки понятия «цифровизация» встречаются у большого количества исследователей, но отличие между ними порой существенно и зависит от предметной области исследования.

Наиболее содержательное определение, на наш взгляд, представлено Е.Н. Щеголевым, который трактует цифровизацию как процесс, коренным образом преобразующий взаимодействие людей во всех сферах общественной жизни и возможный благодаря замене аналоговых (физических) систем сбора и обработки данных на новые технологические системы, генерирующие, передающие и обрабатывающие цифровые сигналы об их состоянии. Эта трансформация означает, что у граждан возникает иное мировоззрение, при этом реализуются новые методы управления (Щёголев, 2021).

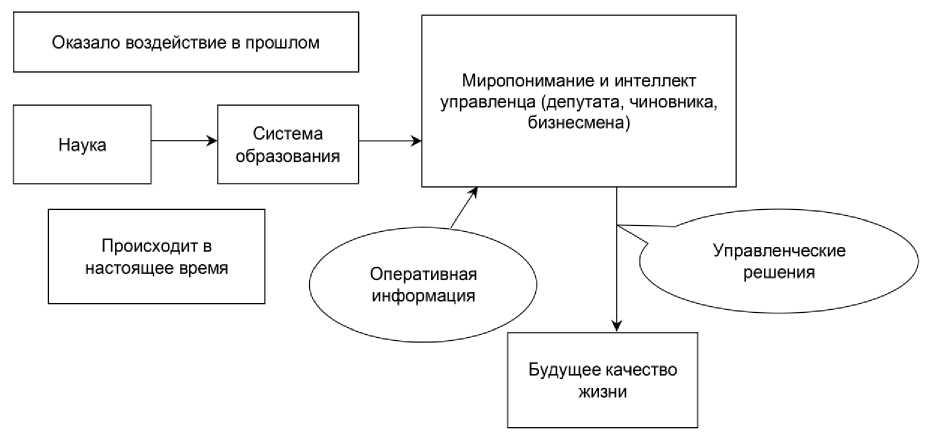

Если рассмотреть процессы общественного самоуправления и государственного управления на исторически продолжительных интервалах времени, то процесс образования оказывает влияние на все социальные системы, связи между ними, функционирование и развитие общества в целом (рис. 1).

Рисунок 1 – Наука, образование, практика политики и бизнеса: взаимосвязь (Миловзорова, 2021)

Figure 1 – Science, Education, Policy and Business Practices: Interrelationship (Milovzorova, 2021)

Закономерность обеспечения качества будущей жизни выражается в следующем: социолого-экономические теории, которые были выработаны в науке и вошли в систему образования несколько десятилетий назад, сформировали менталитет/стереотипы сегодняшнего управленческого корпуса, так же, как и современная система образования оказывает влияние на состояние будущего, – это замкнутая система.

Среди зарубежных исследователей, которые видят проблему влияния образования на развитие общества, можно выделить К. Грант. В своей статье исследователь указывает на прямую взаимосвязь среднего образования и экономического роста1. В свою очередь экономический рост создает условия для повышения качества жизни населения.

Таким образом, ключевым фактором развития России является состояние науки, образования и воспитания, то есть всего того, что формирует человека творца, способного к осуществлению инновационно-технологического и другого творчества. Отметим, что уровень образования также влияет и на состояние национальной безопасности страны.

Стратегия развития информационного общества в России на 2017–2030 гг. во многом стала правопреемницей аналогичной программы, действовавшей с 2008 по 2015 гг., и определяет общий вектор развития информационного общества в стране. В современной редакции документа акцент сделан на то, что технологии, информационные и телекоммуникационные являются важнейшим элементом национальной инфраструктуры. Построение общества знаний и создание в России цифровой экономики в документе неоднократно упоминаются как цель развития информационного общества2.

В 2018 г. была утверждена национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», которая ориентирована на обеспечение доступности цифровых сервисов для повышения качества жизни граждан, а также снижения издержек и развития бизнеса3. Направления развития цифровой экономики определяют федеральные проекты, реализуемые в рамках национальной программы. В целом, все они направлены на создание правовых, организационных и финансовых условий для обеспечения национальных целей в области цифровизации. Но не менее важной составляющей политики в области цифровизации является реализация мер для удовлетворения кадровой потребности цифровой экономики.

Одной из национальных целей на период до 2030 г. выступает цифровая трансформация. Планируется достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления4.

Таким образом, цифровизация сейчас – это основной технологический тренд, который отражен в стратегических документах страны. Современный период развития характеризуется созданием базы в виде информатизации общества для дальнейшего перехода к его глубокой цифровой трансформации.

На данный момент следует признать, что в России провели масштабную модернизацию государственного сектора. Следствием этого стало то обстоятельство, что в международном рейтинге Всемирного банка, оценивающем развитие информационных технологий в государственном управлении, в 2021 г. Россия поднялась на 10 строчку из 1985.

Пандемия COVID-19 способствовала тому, что государство, общество и частные компании обратили внимание на возможности цифровых технологий, тем самым обеспечив их повсеместное распространение. Пандемия вызвала крупнейший сбой в функционировании систем образования по всему миру, который сопровождался массовым закрытием школ и других образовательных учреждений, а также переходом на дистанционное обучение. Цифровизация в сфере образования вступила в наиболее активную фазу в период активного введения ограничений против распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Вынужденная цифровизация системы образования не заставила долго ждать ответной реакции от общественности. Так, после первого карантина 7 мая 2020 г. фонд «Общественное мнение» опубликовал опрос, согласно которому 86 % российских родителей негативно оценили опыт школьного онлайн-образования1.

Исследование результатов дистанционного образования в университетах показало, что только четверть студентов была удовлетворена процессом обучения. Половина обучающихся сталкивалась с трудностями при решении практических задач. Также они отметили появление потребности в «живом» общении с преподавателями и одногруппниками (Гончарова, Халилова, 2022).

Ожидается, что вынужденный процесс освоения широкими слоями населения онлайн-сер-висов и переход на удаленную работу, которые раньше воспринимались как нечто необязательное, но с введением ограничений стали осознаваться необходимыми, радикально и надолго трансформируют сферы торговли, образования, здравоохранения, развлечений, государственных услуг и даже производства (Ганичев, Кошовец, 2021).

В свою очередь введенные против России в 2022 г. санкции создают новые условия для разработки дальнейшей стратегии цифровой трансформации. Ограничение импорта инновационных продуктов со стороны западных стран ставит важную задачу – развитие отечественных цифровых технологий. Однако Россия не впервые сталкивается с ограничениями, связанными с масштабными санкциями. Президент РФ еще в 2016 г. отмечал, что при переходе к цифровой экономике важно опираться на российские компании, научные, исследовательские и инжиниринговые центры страны, так как это вопрос национальной безопасности и технической независимости страны2.

В аспекте безопасности в некоторых источниках формулируется тезис, что ядерные войны сменяются информационными. Инструменты такого рода воздействия прежде всего нацелены на изменение поведения общества в целом, а не конкретного индивида. Влияние на сознание происходит бесструктурно – не напрямую при контакте, а через медиа и другие источники информации, которые передают объективные данные или создают иллюзию их объективности (Васильев, Под-сохин, 2016). Информационная война представляется частью особой борьбы, которая ведется как мирное, так и в военное время. Эта угроза была выявлена ещё в 2014 г. и отражена в:

-

– Военной доктрине Российской Федерации – «использование информационных и коммуникационных технологий в военно-политических целях» и «деятельность по информационному воздействию на население, имеющая целью подрыв исторических, духовных и патриотических традиций»3;

-

– Доктрине информационной безопасности – в п. 17–19, главе IV (документ касается в основном вопросов информационно-технической безопасности)4;

-

– Указе Президента Российской Федерации № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных цен-ностей»5 и других документах (информационно-психологические угрозы).

По мере развития общества средства межкультурного взаимодействия изменялись соответствующе. Вначале это были книги, журналы, газеты, радио, кино, телевидение, а сегодня на передний план выходит Интернет, в котором практически нет цензуры, чем охотно пользуются манипуляторы. Местом их концентрации становятся социальные сети, в которых пользователи вступают в переписку друг с другом как внутри страны, так и вне её границ, оставляют комментарии, публикуют информацию о себе и знакомых, продвигают идеи.

Благодаря технологиям искусственного интеллекта появились социальные боты, предназначение которых – имитировать поведение реального пользователя. Они могут контролировать аккаунт в социальных сетях – распространять информацию путем отправления сообщений другим пользователям, поднимать и обсуждать определенные темы. Социальные боты могут выступать угрозой информационной и компьютерной безопасности, поскольку способны быстро распространять сведения экстремистского характера и переводить человека из «контролируемой» социальной сети в «неконтролируемую», в которой подключаться к вербовке может реальный человек. В этом смысле кибербезопасность должна включать в себя безопасность пользователя, которого нужно готовить к использованию социальных сетей, либо контролировать все подобные коммуникационные платформы действующие на территории страны.

Стремительное развитие информационной и цифровой среды, кроме улучшения социально-экономического и культурного развития населения, повышения качества жизни, становится угрозой для внутренней и международной безопасности. Это проявляется в распространении материалов незаконного характера, формировании определенного деструктивного мировоззрения, в манипуляциях на историческую тему, чуждом идеологическом воздействии, финансовом мошенничестве, вымогательстве путем незаконного доступа к цифровым устройствам, распространении наркотических средств, пропаганде насилия, незаконном сборе данных и других угрозах. Таким образом, появляется риск «цифрового» терроризма.

На популярности социальных сетей у злоумышленников сказывается относительно невысокая стоимость общения, равная регулярной плате за пользование Интернетом, а также современные технологические возможности по созданию социальных ботов.

На данном этапе информационных войн можно выделить следующие направления:

-

– деформация системы ценностей, подмена ее чуждой и вредоносной;

-

– расшатывание дисциплинарных устоев и субординации в системе государственного управления;

-

– подрыв веры в правильность курса правительства в среднем звене государственного управления;

-

– утрата доверия в низших звеньях государственного управления к самой системе;

-

– деморализация и демотивизация системы государственного управления;

-

– дезинформация социологических исследований общественных систем из-за деятельности ботов.

В совокупности и по отдельности выделенные риски создают угрозу национальной безопасности страны, размывания суверенитета и, наконец, введения внешнего управления на основе внедренных в общество чуждых ему идей – «каждый в меру понимания работает на себя, а в меру непонимания – на того, кто знает и понимает больше».

На базе вышесказанного были выявлены риски современного процесса цифровизации.

Чтобы избежать таких губительных последствий помимо внедрения цифровых технологий, формирования политики информационной безопасности, разработки мер киберзащиты, необходимо обратить внимание на систему образования.

Возрастание манипуляций человеком в медиа обусловлено как ростом технологической возможностей в Интернете, приемов влияния на сознание личности, так и снижением уровня её образования, интеллектуального развития (Акимова, 2020).

Обработка поступающей информации, ее критический анализ, применение методологических навыков по выявлению угроз в поступаемых/создаваемых информационных блоках, защита от разрушительной информации – это компетенции, которыми должен владеть человек до подключения к нецензурируемой информации. Главная защита индивида, а значит, и государства, заключается в умении грамотно работать с информацией.

Цифровизация глубоко проникла в современную систему образования, поэтому изучение этого процесса является необходимым не только для повышения качества образовательных услуг, но и для обеспечения безопасности субъектов и государства.

Отсюда следует другая угроза текущего этапа развития цифровизации – нехватка статистических отчетов (метрологическая несостоятельность оценки качества), демонстрирующих цифровую трансформацию системы общего образования.

На данный момент отсутствуют ежегодные мониторинги, включающие отслеживание изменений значений критериальных показателей, которые определяют уровень цифровизации образования в разрезе регионов, а также системы оценивания современного состояния цифровой трансформации общего образования.

Центр финансовых инноваций и безналичной экономики Московской школы управления «Сколково» создал авторскую методологию, учитывающую количественные показатели и экспертную оценку, основанную на анализе метаданных, отражающих процессы цифровизации регионов. Однако последний отчет по результатам расчета индекса «Цифровая Россия»1 был опубликован в 2018 г., хотя является необходимым и перспективным статистическим способом оценки уровня цифровизации.

Мониторинг цифровой трансформации общеобразовательных организаций, организованный Высшей школой экономики является масштабным проектом, позволяющим оценить переход школы в «цифру» и может быть принят за основу для разработки конкретных управленческих решений1. На июль 2023 г. отсутствует публикация результатов мониторинга за 2022 г., что не позволяет дать своевременную оценку происходящему процессу цифровизации общеобразовательных учреждений.

Управление цифровым обновлением школ осуществляется через внутренние программы. Проведенный НИУ ВШЭ в 2020–2021 гг. мониторинг выявил, что почти треть программ цифровой трансформации школ потеряли свою актуальность2. Однако в таких программах может быть заложена система самооценки процесса цифровизации, отслеживающая степень цифровизации образования на уровне школы.

Для достижения упомянутой ранее национальной цели «Цифровая трансформация» Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации была утверждена методика расчета целевых показателей цифровой зрелости, а также их прогнозные значения. По инициативе Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ был представлен доклад3, в котором отражены показатели цифровой зрелости разных отраслей за 2021 г. Однако нет уверенности, что такие расчеты будут регулярными.

В частности, в паспорте стратегии цифровой трансформации образования4 представлены количественные показатели по обеспечению доступа школьника к платформам, увеличению объема подключающихся, но не дана качественная характеристика анализируемому материалу, который будет распространяться на платформах. Таким образом, отсутствие образовательных метрик оценки материала приводит к потере управления цифровым образовательным процессом.

Также стоит принять во внимание выводы, сделанные по итогам прошедшего 14–17 июня 2023 г. Петербургского международного экономического форума5. Эксперты считают, что составление рейтингов цифрового развития регионов является эффективным инструментом развития экономики по ряду причин:

-

– выявление лучших региональных практик;

-

– сравнительная оценка показателей;

-

– возможность применения предиктивной аналитики.

Сегодня особое значение имеет развитие сервисов, аккумулирующих и предоставляющих объективные и актуальные данные, основанные на мониторингах, оценках и рейтингах (Свиридова, 2022). С развитием цифровизации непременно происходит и совершенствование таких сервисов. Например, появляется возможность применения искусственного интеллекта для сбора и анализа данных.

Необходимо отметить, что в настоящий момент наблюдается неопределенность экономической и политической ситуации. Отсюда следует, что статистические данные, своевременные и детализированные, играют ключевую роль в оценке состояния системы образования и разработке дальнейших рекомендаций ее развития.

Вывод . Цифровизация преобразовалась в процесс интеллектуализации/алгоритмизации взаимодействия «человек – человек», «человек – организация» в форму «человек – робот – человек», «человек – робот – организация». Она структурно изменила практически все сферы жизнедеятельности общества, в связи с чем появились новые фундаментальные угрозы устойчивости национальной безопасности государства в условиях открытых информационных границ.

В рамках проведенного исследования были выявлены следующие риски современного этапа цифровизации:

-

– взаимосвязь образования и состояния социальных систем (в случае некачественного первого происходит деградация вторых);

-

– уязвимость внутренней и международной безопасности в разрезе межкультурной коммуникации;

-

– отсутствие своевременного и детализированного мониторинга состояния цифровой трансформации образования (включающего качественные показатели уровня образования в условиях цифровизации, в особенности в части оказания дистанционных образовательных услуг).

Нивелировать информационные риски может система образования, которая взращивает кадры, способные к самостоятельной и объективной оценке поступающей/исходящей информации.

Список литературы К вопросу о политике цифровизации и ее влиянии на систему образования в общероссийском контексте (угрозы и риски)

- Акимова Е.М. Может ли образование защитить человека от манипуляции Интернет-СМИ? // Высшее образование для XXI века: цифровая трансформация общества: новые возможности и новые вызовы: в 2 т. М., 2020. Т. 1. С. 183-189. EDN: NUCKTM

- Васильев А.Д., Подсохин В.Е. Информационная война: лингвистический аспект // Политическая лингвистика. 2016. № 2 (56). С. 10-16. EDN: WDNOUH

- Ганичев Н.А., Кошовец О.Б. Принуждение к цифровой экономике: как изменится структура цифровых рынков под влиянием пандемии COVID-19 // Проблемы прогнозирования. 2021. № 1 (184). С. 19-35. DOI: 10.47711/0868-6351-184-19-35

- Гончарова О.Н., Халилова М.Ю. Особенности дистанционного обучения в высших учебных заведениях в условиях пандемии COVID-19 // Открытое образование. 2022. Т. 26, № 1. С. 34-41. DOI: 10.21686/1818-4243-2022-1-34-41 EDN: ORMNKE

- Коньков А.Е. Цифровизация политики vs политика цифровизации // Вестник Санкт-Петербургского университета. Международные отношения. 2020. Т. 13, № 1. С. 47-68. DOI: 10.21638/spbu06.2020.104 EDN: DOKOFB

- Круглов В.В., Никифорова В.Д., Никифоров А.А. Цифровизация как инструмент планетарной глобализации // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия: экономика и экологический менеджмент. 2020. № 1. С. 49-54. DOI: 10.17586/2310-1172-2020-13-1-49-54 EDN: JJSJXX

- Миловзорова М.Н. Критерии отбора молодежи в научные школы в целях безопасного инновационно-технологического развития территорий // Большая Евразия: развитие, безопасность, сотрудничество. М., 2021. С. 586-589. EDN: HEBFLC

- Свиридова В.В. Мониторинг уровня цифровой трансформации образования: показатели и технологии // Открытое образование. 2022. Т. 26, № 3. С. 17-26. DOI: 10.21686/1818-4243-2022-3-17-26 EDN: RSWNUK

- Щёголев Е.Н. Территориальное общественное самоуправление как элемент политической инфраструктуры безопасного развития муниципальных образований в условиях цифровизации // Управленческое консультирование. 2021. № 11 (155). С. 156-163. DOI: 10.22394/1726-1139-2021-11-156-163

- Schwab K. The Fourth Industrial Revolution. Geneva, 2016. 184 p.