К вопросу о построении компетентностного портрета студента

Автор: А.С. Седунова

Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu

Рубрика: Психология и педагогика

Статья в выпуске: 1 (47), 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются современные подходы к оценке и изучению психологических параметров индивидуальной образовательной траектории студента в образовательном процессе высшей школы. Предлагается группа параметров мониторинга индивидуальной образовательной траектории студента с целью апробации модели профессионального пространства выбора индивидуальной образовательной траектории вуза. Приведены результаты эмпирического исследования параметров компетентностного портрета студента в Ульяновском государственном университете. Перспективами дальнейшего исследования является развитие рефлексивно-целевого компонента образователь- ной деятельности за счет формирования субъектной позиции студента по от- ношению к своей образовательной траектории, развития компетенций, связанных с совместной групповой и исследовательской деятельностью, развития профессионального мировоззрения, получения профессиональных знаний и навыков.

Индивидуальная образовательная траектория, личностно-профессиональное развитие, проектирование карьеры

Короткий адрес: https://sciup.org/14127575

IDR: 14127575

Текст научной статьи К вопросу о построении компетентностного портрета студента

В современной образовательной практике всё чаще психологи и педагоги обращаются к оценке динамики и направлений индивидуальной траектории (или «маршрута») развития студента. Понятие «индивидуальная траектория обучения» определяется как личностно значимый вектор изучения образовательной программы, в то время как «индивидуальная траектория профессионального развития студента» есть путь саморазвития и самосовершенствования личности, в том числе и в будущей профессиональной деятельности, который реализуется посредством моделирования профессиональной среды, оказания помощи в личностном профессиональном росте, исходя из проявления индивидуальных качеств [1]. В этом плане аббревиатура ИОТ (индивидуальная образовательная траектория) всё чаще встречается в публикациях, посвященных как проблемам развития образования, так и современным технологиям личностно-профессионального сопровождения, поскольку сама модель реализации ИОТ предполагает актуализацию потенциала личности, её мотивационного поля.

Очевидные преимущества данного подхода связаны с тремя аргументами:

-

1) ИОТ позволяет актуализировать профессиональную мобильность, оптимизировать

«встраивание» выпускников в постоянно изменяющиеся требования рынка труда;

-

2) ИОТ позволяет создать мотивацию движения между образовательными дисциплинами — будучи обоснованной не только целями, но и индивидуальными предпочтениями участников обучения; ИОТ позволяет «переформатировать» сам подход к выбору содержания образования, поскольку выбор осуществляется более осознанно и самостоятельно;

-

3) ИОТ — механизм, калибрующий возможности специалиста от среднестатистического до уникального, когда каждый выпускник обладает собственным набором междисциплинарных знаний и технологий, готов к решению межотраслевых задач в теории и на практике. Кроме того, содержание компетенций, о которых чаще всего идет речь, касается прежде всего «надпрофессиональных» навыков. Часто используется термин “Softskills”, или «гибкие навыки», в перечень которых наряду с коммуникативными и интеллектуальными включаются толерантность к неопределенности и желание работать в команде. Пожалуй, примером может послужить «набор» компетенций, который получил название «4К-навыки»: креативность, коммуникативность, кооперативность, критичность.

Какова психологическая составляющая многочисленных программ к конструированию и развитию ИОТ? Прежде всего, это необходимость понимания роли предложенных мероприятий в формировании заявленных личностнопрофессиональных качеств студента. Поскольку научное исследование индивидуальной образовательной траектории априори представляется многомерной и вероятностной моделью, необходим мониторинг её параметров, в том числе в субъективной сфере, т. е. касающейся собственно личности и профессионально-важных её характеристик. Построению модели способствуют современные способы анализа цифрового следа, позволяющего обобщить активность студента в учебной и внеучебной активности. Но этих замеров недостаточно, поскольку мы остаемся на уровне предположений о причинах и субъективно-значимых результатах этих активностей. Например, С. В. Ихсанова и В. В. Комаков ещё в 2012 году разрабатывали прогностическую модель карьерных достижений с применением регрессионного анализа к массиву предварительно полученных диагностических данных [4]. Результаты их статистического исследования показали не только научную возможность обоснования связи конкретных компетенций с достигнутым уровнем профессионального мастерства, но и механизм создания рекомендаций для каждого студента на основе карьерного мониторинга. Ещё один пример — исследование 2016 года, в котором было выделено и затем обосновано три типа образовательных траекторий: «когнитивная», «социальная» и «профессиональная» (Ж. В. Горькая, Е. М. Савицкая) [2]. Также были получены сравнительные характеристики для студентов с различным типом ИОТ. В частности, студенты, относящиеся к «социально-ориентированной» образовательной траектории, характеризуются максимальным значением индекса удовлетворенности учебным процессом. Пожалуй, из научных исследований наибольший интерес представляют те, которые опираются на современные реалии. Например, в диссертации Л. Н. Степанова (2022) опирается на прогностическую модель Л. А. Регуш и затем выстраивает собственную акмеологическую технологию прогнозирования индивидуальной профессионально-ориентированной траектории развития личности студентов [6].

Необходимо подчеркнуть, что все современные подходы носят дискуссионный характер. Прежде всего обсуждаются два ключевых вопроса:

— Какие именно качества наиболее актуальны для студентов и молодых выпускников, чтобы они, с одной стороны, находили отклик у студентов, а с другой — соответствовали ожиданиям работодателей и потребностям рынка труда. Здесь отмечаются значительные расхождения в результатах опросов, проводимых среди работодателей, представителей университетов и студентов [3]. Поэтому чисто эмпирический подход необходим, но не достаточен. Опираясь на наработки психологии труда, методы оценки профессиональной пригодности, акмеологии необходимо опираться на методологические принципы, которые позволят обобщить и структурировать систему оценки.

— Рассматриваются подходы разных авторов к определению универсальных качеств, определяющих профессиональную успешность. Часто к ним относят softskills («мягкие навыки»). На основе анализа данных подходов обозначаются основные характеристики softskills: во-первых, softskills понимаются через личные качества, универсальные навыки, непрофессиональные и приобретенные навыки, которые влияют на эффективность деятельности человека; во-вторых, они не зависят от специфики профессиональной деятельности, т. е. softskills являются общими для разных видов профессиональной деятельности. Приводятся аргументы о соотношении термина softskills с такими отечественными понятиями, как деятельностно важные качества, профессионально важные качества, компетенции и универсальные компетенции [5], а также о вариантах классификации этих качеств.

В отличие от традиционной аттестации, психологический подход предполагает оценивать не результаты (эффективность работы в занимаемой должности), а потенциал выпускника, психологические же методы позволяют добиться высокой степени точности и детализации оценки [7].

Компетентностный подход достаточно популярен и использует понятие «надпрофессиональные компетенции», т. е. «универсальные деловые и управленческие качества индивидуума, позволяющие эффективно и/или наилучшим образом выполнять поставленные задачи и добиваться успеха» (Степашкина Е. А., Суходоев А. К., Гужеля Д. Ю., 2022). Подробно анализ профиля надпрофессиональных компетенций выпускника вуза, максимально адаптированного к потребностям современного рынка труда, рассматривается в целой серии российских проектов, таких как президентская платформа АНО «Россия — страна возможностей», создаваемых и уже работающих центров компетенций на базе целого ряда вузов России и др. Уже представлены в публикациях и активно обсуждаются выводы на основе пилотных исследований (т. е. предварительные результаты) по перечню необходимых для изучения показателей.

Особенностью исследований по данной тематике является приоритетная ориентация на подход, отраженный в Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС). Далее сопоставляются компетенции ФГОС как способности применять знания, умения, личностные качества и практический опыт для успешной деятельности в определенной области и собственно надпрофессиональные компетенции, т. е. универсальные деловые и управленческие качества индивидуума, позволяющие эффективно и/или наилучшим образом выполнять поставленные задачи и добиваться успеха.

Рассмотрим, что представляется необходимым для оценки психологических характеристик модели построения ИОТ в Ульяновском государственном университете (таблица 1):

— во-первых, это соотношение профессиональных представлений и личностных характеристик студента, его профессионально значимых качеств;

— во-вторых, конечно, это профиль «надпрофессиональных» компетенций, обусловливающих общую академическую и впоследствии профессиональную успешность.

Методически остаются не полностью решенными вопросы о достаточном и в то же время эргономичном (неизбыточном) количестве показателей, подлежащих оценке. Ответить на этот вопрос возможно только при накоплении данных, а также опираясь на объективную (результативность) и субъективную (удовлетворенность своими достижениями) оценку реальной деятельности студента.

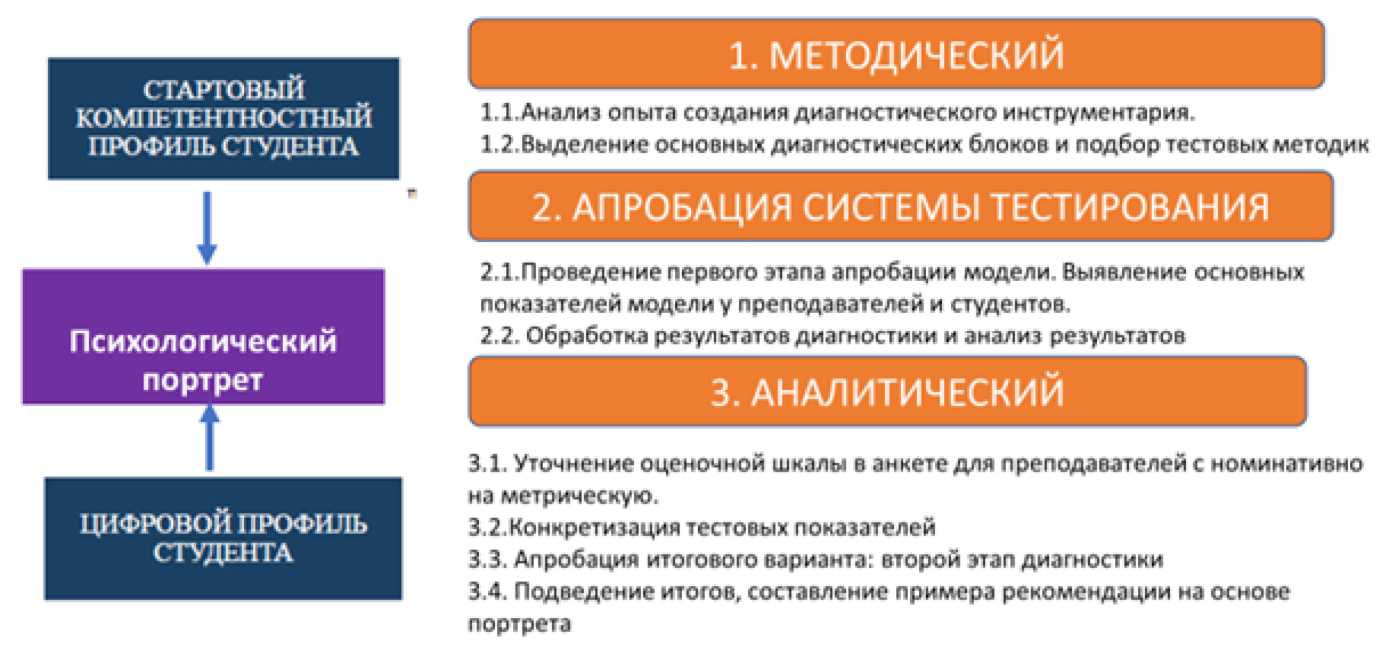

В нашем пилотажном исследовании (рисунок 1), проведенном на базе кафедры психологии и педагогики Ульяновского государственного университета (УлГУ) (к. психол. н. А. С. Седу-нова, к. психол. н. И. Г. Кочетков, Р. И. Хайру-динова, Э. Р. Агаджанова, руководитель — д. пед. н. С. Н. Митин), мы поставили целью установить индикаторы для связи курсов по выбору и параметров психологического портрета. Представленный анализ результатов предполагает поиск ответов на вопросы:

-

• Какими видят «входящие» качества по своему курсу преподаватели?

-

• Существуют ли различия между студентами, четко определяющими цели обучения и образ своего профессионального будущего (вы-

- соко дифференцированные по опроснику Холланда), и сомневающимися в выборе?

-

• Как соотносятся представления преподавателя о качествах, необходимых для успешного усвоения учебной дисциплины, и рассматриваемые профессионально-личностные характеристики студентов?

Таблица 1 Основные параметры оценки психологического портрета студента, подлежащие мониторингу

|

Профессионально-личностные характеристики, оцениваемые у студента |

Методы оценки |

|

1. Реалистический тип |

Опросник профессиональных предпочтений (ОПП) Дж. Холланда в адаптации Е. П. Ильина |

|

2. Исследовательский тип |

|

|

3. Артистический тип |

|

|

4. Социальный тип |

|

|

5. Предпринимательский тип |

|

|

6. Конвенционный тип |

|

|

7. Комплексное многоуровневое решение проблем |

Опросник « Самооценка развития ключевых компетенций» Лаборатории компетенций Softskills и Центра карьеры ЮФУ |

|

8. Суждение и принятие решений |

|

|

9. Критическое мышление |

|

|

10. Когнитивная гибкость |

|

|

11. Креативность |

|

|

12. Сотрудничество с другими |

|

|

13. Эмоциональный интеллект |

|

|

14. Клиентоориентированность |

|

|

15. Управление людьми |

|

|

16. Умение вести переговоры |

Особенностью пилотажа является то, что приняли участие студенты, обучающиеся по профильным курсам, а не курсам по выбору; это позволило проверить ряд характеристик модели ретроспективно (т. е. включая успеваемость по курсу как индикатор успешности обучения); преподаватели оценивали качества, необходимые для успешного усвоения курса по специально разработанной процедуре экспертной оценки; дополнительно применялся тест «Большая пятерка», чтобы оценить характеристики подгрупп (таблица 2).

В исследовании приняли участие 87 студентов факультета математики, информационных и авиационных технологий, инженернофизического факультета высоких технологий, факультета гуманитарных наук и социальных технологий, факультета трансферных специальностей, Института экономики и бизнеса и Института международных отношений. После отсева нерелевантных оценок были отобраны

11 анкет по учебным дисциплинам, получены профили качеств, необходимых для успешного усвоения курса по оценке экспертов-преподавателей.

Рисунок 1. Этапы апробации системы тестирования

Таблица 2

Основные параметры оценки многомерной модели индивидуальной образовательной траектории, подлежащие мониторингу

|

Профессионально-личностные характеристики, оцениваемые у студента |

Обобщенные шкалы для экспертной оценки по учебной дисциплине |

|

1. Реалистический тип («деятель») |

1. Ведущая профессиональная роль (максимальный балл) |

|

2. Исследовательский тип («аналитик») |

|

|

3. Артистический тип («творец») |

|

|

4. Социальный тип («коммуникатор») |

|

|

5. Предпринимательский тип («организатор») |

|

|

6. Конвенционный тип |

|

|

7. Комплексное многоуровневое решение проблем («исполнитель») |

2. Способность к анализу проблем и принятию решений (развиты: умение применять различные стратегии анализа проблем и принятия решения) |

|

8. Суждение и принятие решений |

|

|

9. Критическое мышление |

3. Критическое мышление (развиты: критичность, гибкость мышления, адаптация к изменениям в задаче) |

|

10. Когнитивная гибкость |

4. Креативность (развиты: готовность к поиску и созданию новых идей) |

|

11. Креативность |

|

|

12. Сотрудничество с другими |

5. Коллаборация (развиты: готовность к совместной деятельности, умение вести переговоры, управление эмоциями) |

|

13. Эмоциональный интеллект |

|

|

14. Клиентоориентированность |

|

|

15. Управление людьми |

|

|

16. Умение вести переговоры |

№ 1(47)

Какими видят «входящие» качества по своему курсу преподаватели? Есть ли соотношение с характеристиками студента и/или его успеваемостью?

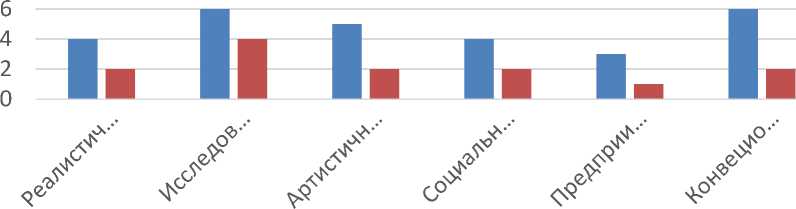

Результаты не показали значимых различий по оценке личности студента у преподавателей по курсам различных профессиональных типов (оценка с помощью критерия «угловое преобразование Фишера» показала: различия по выбору профессионально-типологических характеристик у преподавателей специальностей «человек — человек» и «человек — знаковые системы» незначимы). В то же время выявлены некоторые особенности в том, каким видят студента преподаватели курса. Преобладают «исследовательский» и «конвенциальный» типы у «человек — знак» (логика, интеллект и, в частности, математические способности) (рисунок 2). Также преобладают логика и вербаль- ный интеллект в группе «человек — человек». В целом профиль менее дифференцированный.

По сути, в основе оценок лежат характеристики «исследовательского» типа. Преобладает оценка студента как имеющего интерес к абстрактным проблемам и интеллектуальной деятельности, исследовательской работе, познанию нового.

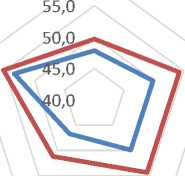

Далее было проведено сравнение характеристик высокодифференцированных (понимают задачи и направление профессионального развития) и слабодифференцированных студентов (рисунок 3). Дифференцированности интересов личности в теории Дж. Холланда противопоставляются сложностям в карьерном самоопределении. Слабодифференцированные индивиды встречают трудности в составлении списка профессий, плохо осознают, чего они хотят от своей профессиональной карьеры и т. д.

■ человек-человек человек-знак

Рисунок 2. Результаты сравнительного анализа оценок преподавателями требуемых качеств студента

^— Среднее по слабодифференцированным (N=37)

^— Среднее по высокодифференцированным (N=26)

ЭКСТРАВЕРСИЯ

60,0

ЭКСПРЕССИВНОСТЬ

ПРИВЯЗАННОСТЬ

НЕЙРОТИЗМ

САМОКОНТРОЛЬ

Рисунок 3. Результаты сравнительного анализа характеристик высокодифференцированных и слабодифференцированных студентов

Результаты показали значимые различия по уровню самоконтроля (критерий Манна-Уитни для независимых выборок для шкал «Большой пятёрки» и «Опросника профессиональных предпочтений») и выбору типов по опроснику Холланда. Последнее является легко объяснимым, так как высокая дифференцированность типа определяется в опроснике по более высоким баллам преобладающего типа личностно-профессиональных характеристик.

Главным содержанием этого фактора является волевая регуляция поведения. Высокодифференцированные испытуемые любят порядок и комфорт, настойчивы в деятельности и обычно не нарушают общепринятых норм поведения, обладают не только высоким самоконтролем, но и добросовестностью, сознательностью.

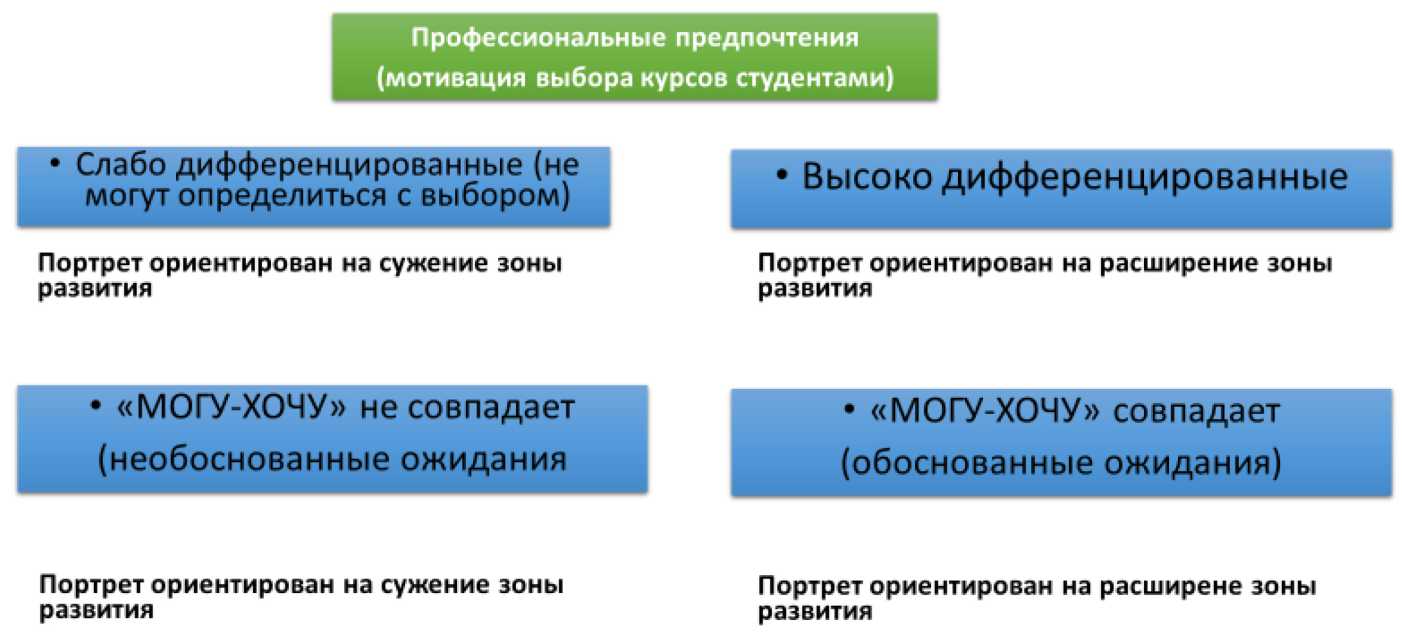

Сравнительный анализ оценок студентов по субтестам «Опросника профессиональных предпочтений» показал следующее:

— Судя по средним, студенты увереннее и выше оценивают свои реальные навыки, чем желаемый образ профессии (критерий Вилкок-сона для зависимых выборок подтверждает это для всех шкал при сравнении оценок по субтестам «Способности» и «Карьеры», кроме «исследовательского» типа). Для «исследовательского» типа более привлекательным является образ профессии.

— Результаты показали, что студенты увереннее и выше оценивают свои реальные навыки, чем желаемые качества. Критерий Вилкок-сона для зависимых выборок подтверждает это при сравнении оценок по субтестам «Способности» и «Деятельности»: значимые различия получены по типам «артистический», «социальный», «конвенциальный».

Таким образом, можно сделать следующие выводы (см. рисунок 4).

Другими словами, настройки рекомендательного сервиса должны учитывать как зоны «сверхкомпетенции» («могу» + « хочу» + «реализую»), так и зоны развития, в которых потенциал студента ещё слабо раскрыт и требует более внимательного отношения к рефлексивноцелевому компоненту деятельности. Пример портрета на рисунке 5 визуализирует эти зоны на основе соотнесения требований преподавателя и индивидуальных характеристик студента.

Развитие рефлексивно-целевого компонента образовательной деятельности возможно за счет ориентации на формирование субъектной позиции студента по отношению к своей образовательной траектории, развитие компетенций, связанных с совместной групповой и исследовательской деятельностью, развитие профессионального мировоззрения, получение профессиональных знаний и навыков.

Рисунок 4. Результаты сравнительного анализа характеристик высокодифференцированных и слабодифференцированных студентов

Рисунок 5. Результаты сравнительного анализа характеристик курса по экспертной оценке преподавателем и индивидуальных характеристик студента по результатам тестирования

Список литературы К вопросу о построении компетентностного портрета студента

- Вергун Т. В. Индивидуальные образовательные траектории студентов в высшей школе: к постановке проблемы / Т. В. Вергун, О. Ю. Колосова, В. Н. Гончаров // Современные наукоемкие технологии. — 2016. — № 12-2. — С. 313—317. — URL: https://top-technologies.ru/ru/article/view?id=36442 (дата обращения: 24.08.2022).

- Горькая Ж. В. Влияние траектории образовательного маршрута на психологические особенности студентов / Ж. В. Горькая, Е. М. Савицкая // Молодой ученый. — 2016. — № 13.3(117.3). — С. 25—29. — URL: https://moluch.ru/archive/117/32376/ (дата обращения: 25.08.2022).

- Жуковский И. Исследование профиля надпрофессиональных компетенций молодых специалистов / И. Жуковский. — URL: https://nark.ru/articles/nsk-regionalnykh-spetsialistov/issledovanie-profilya-nadprofessionalnykhkompeten.

- Ихсанова С. В. Психодиагностический принцип формирования индивидуальной образовательной траектории студента вуза / С. В. Ихсанова, В. В. Комаков // Экспериментальная психология. — 2012. — Т. 5, № 2. — С. 96—101.

- Мамай Л. А. Особенности психологической оценки эффективности работы специалистов: обзор подхода, методов и методик / Л. А. Мамай // Молодой ученый. — 2015. — № 18(98). — С. 336—341. — URL: https://moluch.ru/archive/98/22014.

- Степанова Л. Н. Прогнозирование индивидуальных профессионально-ориентированных траекторий развития личности студентов (на примере студентов гуманитарных факультетов): автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.13 / Л. Н. Степанова ; [Место защиты: ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»]. — Казань, 2022. — 25 с.

- Цымбалюк А. Э. Психологическое содержание softskills / А. Э. Цымбалюк, В. О. Виноградова // Ярославский педагогический вестник. — 2019. — № 6. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskoesoderzhanie-soft-skills.