К вопросу о совершенствовании критериев экспертной оценки черепно-мозговой травмы, возникшей вследствие падения на плоскости

Автор: Сажаева О.В.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: В помощь практическому врачу

Статья в выпуске: 1-1 т.23, 2008 года.

Бесплатный доступ

В статье изложены результаты судебно-медицинского исследования трупов лиц, умерших в результате черепно-мозговой травмы при падении на плоскости за период 2003-2006 гг. по данным архива отдела экспертизы трупов ОГУЗ «Свердловское областное бюро судебно-медицинской экспертизы», а также текущего секционного материала. Целью исследования явилось совершенствование критериев экспертной оценки механизма черепно-мозговой травмы, возникшей при падении пострадавшего на плоскости, путем реконструкции обстоятельств травмы на основании единого алгоритма анализа ряда физических параметров и морфологических особенностей повреждений черепа и головного мозга. В результате исследования установлено, что для решения вопросов о величине силы удара головой при самопроизвольном падении пострадавшего с высоты собственного роста на поверхность определенной жесткости и величины силы, необходимой для образования конкретного повреждения, требуются следующие исходные данные: возраст, масса и длина тела пострадавшего, толщина и кривизна костей черепа в точке приложения силы, характер повреждения костей, характеристика жесткости поверхности соударения.

Падение на плоскости, черепномозговая травма, предшествующее ускорение

Короткий адрес: https://sciup.org/14918808

IDR: 14918808 | УДК: 340.624:617.51-001

Текст научной статьи К вопросу о совершенствовании критериев экспертной оценки черепно-мозговой травмы, возникшей вследствие падения на плоскости

E-mail: sverdobl@sudmed.ru

К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ КРИТЕРИЕВ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ, ВОЗНИКШЕЙ ВСЛЕДСТВИЕ ПАДЕНИЯ НА ПЛОСКОСТИ

ОГУЗ «Свердловское областное бюро судебномедицинской экспертизы»;

ГОУ ВПО «Уральская государственная

медицинская академия» Росздрава, г. Екатеринбург

Высокая криминогенность, склонность у населения, особенно молодежи, к решению конфликтов насильственным способом, в том числе с применением специальных приемов боевых искусств, привели к росту случаев черепно-мозговой травмы от падения с различной высоты и на плоскости.

В последние годы требования судебно-следственных органов к заключениям судебно-медицинских экспертов в плане установления механизма образования и происхождения черепно-мозговой травмы возросли.

На современном этапе дифференцирование черепно-мозговой травмы, возникшей в результате удара (ударов) тупым твердым предметом, и травмы головы, возникшей при падении и ударе о травмирующую поверхность, как правило, не вызывает затруднений у экспертов. Сложность задачи для экспертов заключается в установлении наличия либо отсутствия предварительного ускорения перед падением, т.е. толчка, удара. Несмотря на большое количество научных исследований, посвященных механизму возникновения травмы головы, опирающихся на практические наблюдения и эксперименты с использованием законов физики, математики, сопротивления материалов и т.д., установление обстоятельств причинения черепномозговой травмы продолжает оставаться причиной споров специалистов. Каждый отдельный эксперт разрешает этот вопрос, основываясь на собственном опыте, интуиции, главным образом, опираясь на известные обстоятельства дела. Не лишним будет отметить, что выводы судебно-медицинских экспертов при данном виде травмы неконкретны, осторожны, как правило, носят предположительный характер («возможно», «не исключается» и т.д.).

Существующие формулы установления силы травматического воздействия предмета на голову сопряжены со сложными математическими вычислениями, что значительно затрудняет использование их в практике судебно-медицинского эксперта.

Проведенные нами исследования позволили выявить комплекс морфологических особенностей и физических параметров, необходимых для установления силы травмирующего воздействия на голову при падении человека на плоскости, модифицировать имеющиеся формулы и предложить единый алгоритм установления наличия (отсутствия) предшествующего ускорения (толчка, удара и т.п.) в случаях выявления черепно-мозговой травмы, возникшей при падении человека на плоскости.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

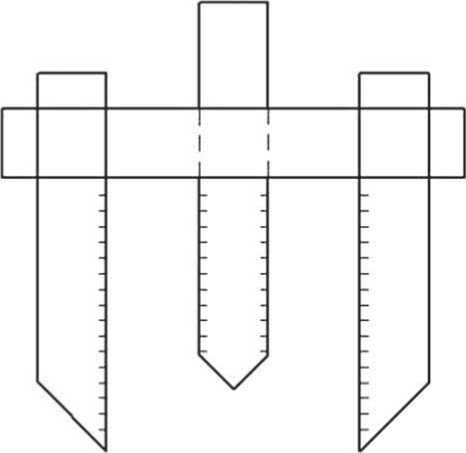

Изучены материалы исследования 137 трупов лиц (92 случая – архивный материал, 45 – личные наблюдения), погибших от черепно-мозговой травмы, возникшей в результате падения на плоскости либо с небольшой высоты (лестничный марш). При исследовании измеряли длину и массу трупов, толщину и кривизну костей черепа в месте соударения (контакта) с травмирующим предметом. Толщину костей черепа на распиле и в области перелома (трещины) в так называемой «точке приложения травмирующей силы» измеряли при помощи штангенциркуля. Кривизну костей свода черепа в области перелома измеряли в двух взаимоперпендикулярных плоскостях при помощи устройства для измерения кривизны свода черепа, предложенного Вишневским Г.А., Закатеем И.Г. (рис. 1).

Рис.1. Устройство для измерения кривизны (Г.А. Вишневский, И.Г Закатей)

Имея значения двух главных показателей кривизны свода черепа, вычисляли гауссову кривизну по формуле:

Н = К 1 х К 2, где К1 и К2 – показатели кривизны в изучаемой области в двух взаимоперпендикулярных плоскостях, Н – гауссова кривизна.

Простота и несомненная значимость метода позволяют рекомендовать его судебным медикам для измерения кривизны свода черепа в искомой точке.

При макроскопическом исследовании повреждений оболочек и вещества головного мозга использовались методики для количественного и качественного определения патологических изменений тканей [6, 7, 9] в соответствии с предложенной единой междисциплинарной классификацией черепно-мозговой травмы [2] и классификацией повреждений головного мозга [8]. Кусочки головного мозга для гистологического исследования набирались в каждом отдельном случае таким образом, чтобы полностью охватить травматические очаги. Изъятые кусочки фиксировались в 10%-ном растворе нейтрального формалина. Гистологические препараты изготавливали путем заливки кусочков в парафин с последующей проводкой и окраской срезов гематоксилином и эозином, а также окраской по Перл-су для оценки гемосидероза ткани [11]. Для уточнения давности образования субдуральных гематом в 10% случаев кровь во флаконах в количестве 15 мл направлялась в судебно-биохимическую лабораторию для определения концентрации метгемоглобина по стандартной методике с целью уточнения давности образования кровоизлияний. Исследование объектов проводилось с помощью световой микроскопии. В 100% случаев при условии переживания ЧМТ менее 1 суток и отсутствии результатов исследования крови и мочи в клинике с целью определения спиртов в судебно-химическую лабораторию направлялись кровь и моча с последующим их исследованием методом газожидкостной хроматографии.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Выявлено, что большинство – 65% пострадавших (89 наблюдений) при данном виде травмы обращались за медицинской помощью, в 22,6% (31 наблюдение) – скончались на месте происшествия и в 12,4% (17 наблюдений) – были обнаружены дома спустя несколько дней после травмы. Встречались случаи, когда обстоятельства травмы были неочевидны, либо совсем отсутствовали сведения о падении. Связано это с тем, что наружные повреждения на голове при падении человека на плоскости незначительны, а нередко и совсем отсутствуют, что в ряде случаев обусловливает неадекватное отношение к подобной травме как самих пострадавших, так и окружающих людей. Лишь 28 человек (31,5%) из всех госпитализированных поступили в различные ЛПУ в течение нескольких часов 52

до 1 суток после травмы, полученной от падения. Эти случаи сложились из производственных и дорожнотранспортных происшествий, когда диагностика состояния здоровья пострадавших проводится в обязательном порядке. Кроме того, в эту группу вошли случаи травмирования людей при свидетелях, когда состояние пострадавших у окружающих сразу вызывало опасение за жизнь (объективно было тяжелым или среднетяжелым, сопровождалось длительным нарушением сознания).

В 65,2% (58 наблюдений) случаев пострадавшие поступали в стационары на второй день. Причины падений были различными, однако в большинстве из них отмечено падение в алкогольном опьянении, либо причиной падения были приступы эпилепсии. Все эти пострадавшие, как правило, самостоятельно приходили домой и находились дома до момента значительного ухудшения состояния. Головные боли и плохое самочувствие почти все пострадавшие связывали либо с «последствиями» алкогольного опьянения, либо с остаточными явлениями эпилептического припадка, не придавая значения имевшему место падению.

Пятеро (5,6%) потерпевших были доставлены в лечебные учреждения на третьи сутки после травмы, 7 человек госпитализированы спустя 4-5 суток. Причиной поздней госпитализации было относительно удовлетворительное самочувствие пострадавших, состояние их резко ухудшилось на 3-й–5-й дни, когда была отмечена внезапная потеря сознания. К этому времени практически все они факт падения амнези-ровали и были госпитализированы с диагнозом «нарушение мозгового кровообращения».

При обработке архивного материала отмечено, что в 34 случаях концентрация этилового спирта в крови пострадавших не определялась. Это случаи, когда смерть пострадавших наступила в стационаре ЛПУ спустя продолжительный период после травмы, и данные о заборе крови на алкоголь в представленных историях болезни отсутствуют. Однако практически во всех случаях в анамнезе отмечена алкоголизация.

Анализ известных данных исследуемого материала показывает, что в 49 (47,6%) наблюдениях алкогольного опьянения у пострадавших отмечено не было, 18 (17,5%) пострадавших находились в алкогольном опьянении легкой степени, 22 (21,4%) – в алкогольном опьянении средней тяжести, 9 (8,7%) – в тяжелом алкогольном опьянении и в 5 (4,8%) наблюдениях концентрация этилового спирта в крови пострадавших превышала 5,0‰.

Оценка степени алкогольного опьянения в полной мере не может соответствовать действительному алкогольному опьянению в момент травмы в виду того, что лишь у небольшой части пострадавших кровь для определения концентрации этилового спирта была взята в течение первых часов после падения. В остальных случаях забор крови для установления степени алкогольного опьянения производился в отсроченный период (спустя 6-12-24 часов), когда концентрация алкоголя в крови снижалась, либо к моменту определения отсутствовала вообще.

Смерть пострадавших в стационаре наступала, как правило, на первые-вторые сутки (91%) в результате тяжелой черепно-мозговой травмы либо в отдаленный период (7 и более суток) от осложнений черепно-мозговой травмы в виде серозно-гнойных воспалительных изменений легких, оболочек и вещества головного мозга. В подавляющем большинстве (75,3%) больным (67 случаев) выполнялось оперативное нейрохирургическое вмешательство.

При анализе архивного материала (92 наблюдения) в 14 случаях (15,2%) повреждений костей черепа не выявлено. При отсутствии перелома костей черепа эпидуральные гематомы не выявлялись, субдуральные гематомы обнаружены в 9 случаях, что составляет 64,3%, субарахноидальные и внутримозговые кровоизлияния имелись во всех (100%) случаях, причем объем их (площадь и глубина повреждения) в зоне, противоположной соударению, значительно превосходил ударный.

При наличии переломов костей черепа (123 наблюдения) в 45 (38,2%) случаях были выявлены эпидуральные гематомы, объем которых составлял от «следового» количества до 50 мл и лишь в 2 наблюдениях достигал 130 мл и 140 мл. В 117 наблюдениях (95,1%) имелись субдуральные гематомы; объем субдуральных гематом, диагностируемых в клинике и на секции, составил 5-250 мл. Субарахноидальные кровоизлияния и ушиб головного мозга по типу «противоудара» обнаружен во всех (100%) случаях.

Расчет силы, необходимой для образования повреждений на нефиксированной голове конкретного субъекта при его падении на плоскость, производился по следующему предлагаемому нами алгоритму:

Pн = (26,66EH δ2+ 100Р) × R (Н), где Рн – сила, необходимая для образования выявленного повреждения на нефиксированной голове (Н), Е – модуль продольной упругости, Н – гауссова кривизна, δ – толщина костей свода черепа в месте соударения, 100Р – разность между затраченной и критической нагрузками в зависимости от характера повреждения, R – коэффициент, зависящий от роста. Составлены вспомогательные таблицы значений модуля продольной упругости (Е) в зависимости от возраста субъекта, квадрата толщины костей черепа (δ2), разности между затраченной и критической нагрузками в зависимости от характера повреждения (100Р), коэффициента, зависящего от роста субъекта (R). Поэтому значения E, δ2, 100Р, R подставляются непосредственно из таблиц, а величина Н определяется предложенным способом.

Силу возможного ударного воздействия головой при самопроизвольном падении пострадавшего на плоскость определяли по формуле, предложенной О.А. Ромодановским с соавт. [10]:

F= Р L, где F – сила возможного удара головой при самопроизвольном падении (Н); Р – масса тела, L – длина тела, k – коэффициент, зависящий от жесткости поверхности. Для облегчения расчетов силы возможного удара головой при самопроизвольном падении человека на плоскости составлена таблица значений произведения L .

Весь текущий секционный материал (45 наблюдений) после исследования и расчета силы, необходимой для образования обнаруженных повреждений головы и сравнения её значения с показателем силы возможного удара головой при самопроизвольном падении, был разделен на две группы:

-

1) падение самопроизвольное, или падение «без ускорения»;

-

2) падение с предшествующим ускорением.

Таким образом, для решения вопросов о величине силы удара головой при самопроизвольном падении пострадавшего с высоты собственного роста на поверхность определенной жесткости и силы, необходимой для образования конкретного повреждения, требуются следующие исходные данные: возраст, масса и длина тела пострадавшего, толщина и кривизна костей черепа в точке приложения силы, характер повреждения костей, характеристика жесткости поверхности соударения.

Используя предложенный нами алгоритм расчета силы, необходимой для образования обнаруженных повреждений головы и сравнения её значения с показателем силы возможного удара головой при самопроизвольном падении, предложенной О.А. Ромодановским, возможно установить наличие или отсутствие предшествующего падению ускорения. Расчеты по предложенному алгоритму просты, а результат с проведением вышеуказанных математических расчетов становится более объективным и наглядным.

Список литературы К вопросу о совершенствовании критериев экспертной оценки черепно-мозговой травмы, возникшей вследствие падения на плоскости

- Громов А.П. Биомеханика травмы (повреждения головы, позвоночника и грудной клетки). М.: Медицина, 1979 -275 с.

- Коновалов А.Н., Самотокин Б.А., Лихтерман Л.Б. и др. К единой междисциплинарной классификации черепномозговой травмы//Судебно-медицинская экспертиза. -1998. -Т. 41, №1. -С. 3-7.

- Корсаков С.А. Механические свойства свода черепа человека и их судебномедицинское значение//Автореф. дис. … канд. мед. наук. -М., 1977 -15 с.

- Крюков В.Н., Саркисян Б.А., Янковский В.Э. и др. Диагностикум механизмов и морфологии переломов при тупой травме скелета: Механизмы и морфология переломов костей черепа. Новосибирск: Наука, 2000. -Т.5 -214 с.

- Лихтерман Л.Б., Хитрин Л.Х. Травматические внутричерепные гематомы. М.: Медицина, 1973 -296 с.

- Науменко В.Г., Грехов В.В. Методика секционного исследования при черепномозговой травме. -М., 1967. -116 с.

- Пашинян Г.А., Касумова С.Ю., Добровольский Г.Ф. и др./Патоморфология и экспертная оценка повреждений головного мозга при черепномозговой травме -Ижевск, 1994 -116 с.

- Пашинян Г.А., Ромодановский П.О., Беляева Е.В. Клинико-морфологический анализ и некоторые вопросы экспертной оценки повреждений головного мозга при черепномозговой травме//Правовые и организационные вопросы судебной медицины и экспертной практики. Часть II. -Киров, 1997. -С. 3-7.

- Пашинян Г.А., Ромодановский П.О., Беляева Е.В. Установление механизма черепномозговой травмы по характеру морфологических субстратов ушибов мозга//Судебно-медицинская экспертиза. -1999. -Т. 42, №5. -С. 6-9.

- Ромодановский О.А. Повреждения головы при самопроизвольном падении человек навзничь (критерии судебномедицинской диагностики). Москва, 1998 -152 с.

- Сапожников А.Г. Гистологическая и микроскопическая техника: Руководство/А.Г.Сапожников, А.Е.Доросевич -Смоленск, «SAU», 2000. -476 с.

- Цыкалов В.К., Мачинский П.А., Цыкалов В.В. Дифференциальная диагностика самопроизвольных падений и падений на плоскости. Современные научные и практические разработки судебных медиков Мордовии. Вып. 1. Саранск, 1998. С.18-21.