К вопросу определения понятия «охотская культура»

Автор: Дерюгин В.а

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 1 (33), 2008 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14522638

IDR: 14522638

Текст обзорной статьи К вопросу определения понятия «охотская культура»

Понятия «керамика охотского типа», «охотская культура» впервые были использованы японскими археологами в начале XX в. для обозначения чего-то выходящего за рамки общей археологической периодизации истории Японского архипелага, того, что на севере Хоккайдо резко отличалось от культур дзёмон или сацумон. В связи с накопившимися на сегодняшний день новыми данными назрела необходимость пересмотра понятия «охотская культура» [Василевский, 2006]. Попытаемся дать свое видение ситуации на основе собственного анализа материалов второй половины I – начала II тыс. н.э. с Сахалина, Хоккайдо, из Приамурья, Северо-Западного Приохотья.

Современное прочтение охотской культуры

Исследованием охотской культуры занимаются в основном российские и японские исследователи. Впервые «керамика, не имеющая веревочного орнамента» была обнаружена еще в 1890 г. Сирота Камэдзиро на о-ве Рэбун у северной оконечности о-ва Хоккайдо [Накамура Ицуки, 1979, с. 58]. В 1913 г. Ёнэмура Киёси назвал глиняные изделия, найденные на памятнике Моёро у г. Абасири, керамикой типа моёро [Кикути Тэцуо, 1972, с. 5]. В 1932 г. Сугияма Суэо для керамики с Курильских островов, а также Хоккайдо и Сахалина дал обобщенное название «керамика хоккай» [1932, с. 432–437]. В 1933 г. Коно Хиромити для керамики этого региона вводит определение «керамика охотского типа», которое и закрепилось на многие годы. По находкам с Моёро он выделил четыре группы керамики [Коно Хиромити, 1933, с. 19–20]. Керамика группы А имела оттиски гребенчатого и фигурного штампов, группы В – резной орнамент и насечки, группы С – волнообразный налепной валик, группы Д – лапшевидные налепные полоски. Сосуды первых трех групп найдены в нижнем, а четвертой – в верхнем слоях. После Коно Хиромити предпринимались попытки дать другие названия охотской керамике. Так, Сугихара Сёсукэ предлагал название «керамика охотского побережья» [Накамура Ицуки, 1979, с. 59], а Баба Осаму, исследовавший охотские памятники в северной части Курильских островов, использовал термин «керамика хоппо» (северная керамика) [Кикути Тосихико, 1995, c. 34].

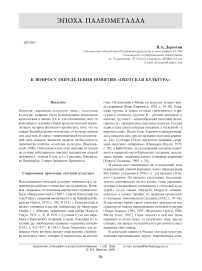

В основе всех имеющихся на сегодняшний день периодизаций данной керамики лежит периодизация Ито Нобуо, созданная в 1930-е гг. для находок с Южного Сахалина. Он выделил следующие, последовательно сменявшиеся на его взгляд, типы керамики, которые в дальнейшем увязывались с «охотской культурой»: сусуя, товада, эноура-В, эноура-А, минами-кайдзука и хигаси-тарайка; их названия происходят от японских топонимов на Сахалине [1942, с. 19–44]. В настоящее время среди японских археологов нет единства по поводу периодизации охотской культуры [Усиро Хироси, 1991, 1995; Фудзимото Цуёси, 1966; Маэда Усио, 1987]. Одни отн о сят к ней все типы керамики и отсчет ведут от сусуйского типа, другие считают, что началу охотской культуры соответствует керамика типа товада.

В советский период в России охотская культура, имевшая протонивхские корни, определялась нача-

Археология, этнография и антропология Евразии 1 (33) 2008

лом I тыс. до н.э. – серединой II тыс. н.э. [Васильевский, Голубев, 1976]. Сейчас в российской археологии доминирует мнение, что охотская культура представляет собой этнокультурную совокупность последовательно хронологически (V в. до н.э. – XIII в. н.э.) и географически соседствовавших культур – сусуйской, онкороманнай, товада и собственно охотской культуры. А в последней А.А. Василевским в 1999 г. выделены еще сахалинский и хоккайдский варианты и тобинитай [с. 129–133]. Однако в дальнейшем исследователь, учитывая сходство в гончарстве охотской и мохэской культур, предметов материкового происхождения на Сахалине и Хоккайдо, выступил с положением об охотской культуре как об островном варианте мохэской [2005б].

Типы керамики охотской культуры

Кратко охарактеризуем типы керамики, которые были выделены и отнесены к охотской культуре Ито Нобуо, а также археологами последующих поколений (см. таблицу ).

Керамика типа сусуя . Представлена кругло-, остро- и плоскодонными сосудами без горловины, с широким открытым устьем. Орнамент состоит из различных композиций, исполненных оттисками шнура или гребенчатого штампа. Памятники с данной керамикой в настоящее время выделяются в отдельную су-суйскую культуру. Они связаны с традициями культур эпидзёмон, датируются периодом от V–IV вв. до н.э. (юг Сахалина) до II–V вв. н.э. (юг Сахалина, север Хоккайдо). По мнению Ямаура Киёси, сосуды типа сусуя на севере Хоккайдо в отличие от сахалинских не украшены гребенчатым орнаментом [1985, с. 57]. Однако данный орнамент имеется на керамике, обнаруженной на памятниках на севере Сахалина и в устье Амура. Это керамика типа эсутору [Нииока Такэхико, 1970] и типа 1a (памятник Хандуза) [Там же], которая в российской археологии входит в керамические комплексы набильской культуры [Василевский и др., 2005]. Учитывая отсутствие гребенчатого орнамента на со судах с Хоккайдо, можно предположить, что влияние керамики набильской культуры на юге Сахалина нáчало проявляться во II в. н.э. Возможно, что ее распространение в этой части острова было связано с вытеснением некоторых племен с севера носителями польцевской культуры.

Керамика типа товада. Слабопрофилированные сосуды, орнаментированные проколами под краем венчика и резными линиями с насечками. Данная керамика бытовала в V–VI вв. на юго-западе Сахалина и севере, северо-востоке Хоккайдо. По нашему мнению, она, судя по морфологическим отличиям от сусуйской керамики и керамики типа эноура, является прояв- лением самостоятельной культуры. На юго-востоке о-ва Сахалин в это время, возможно, продолжали жить люди, изготовлявшие керамику типа сусуя [Шубина, 1999, с. 238].

По мнению Ямаура Киёси, керамика типа товада своим происхождением обязана материковым культурам [1985, с. 61]. Возможно, она каким-то образом связана с охотничьими племенами, представлявшими самаргинскую культуру, керамика которой имеет сквозные отверстия или наколы под краем венчика [Дьяков, 1982]. Это предположение не лишено основания – финал самаргинской культуры, согласно последним исследованиям в Северо-Восточном Приморье [Дьякова, Дьяков, 2000], стыкуется с мохэским периодом, т.е. совпадает с появлением на Сахалине керамики товада. Вместе с тем нельзя исключать возможность формирования керамики типа товада на основе керамики тымского типа, которая бытовала на Сахалине в I тыс. до н.э.*

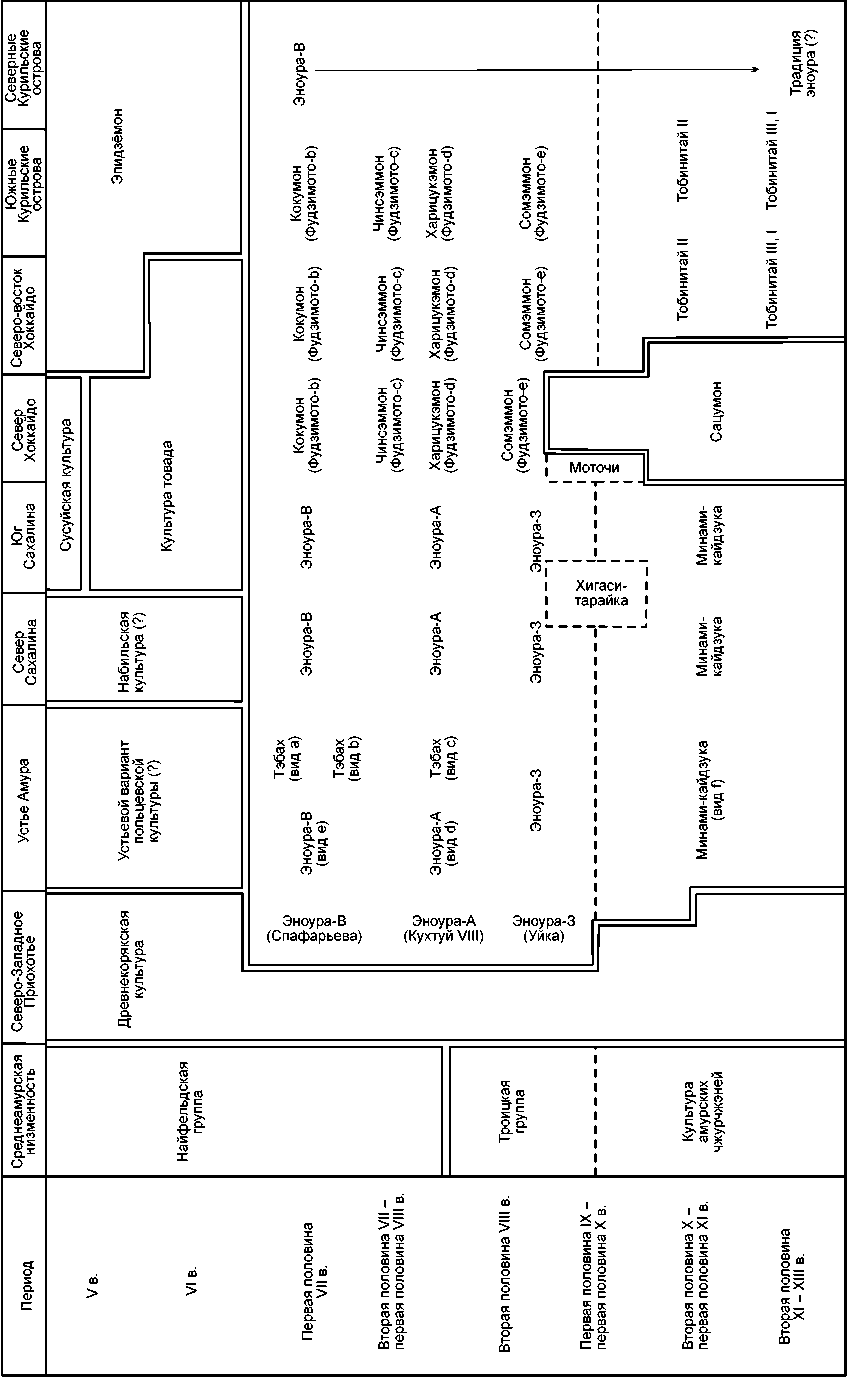

Керамика типа эноура. Вдоль южного побережья Охотского моря вплоть до северной части Курильских островов находятся памятники VII–IX вв. с керамикой типа эноура, которую мы склонны относить к первой фазе развития охотской культуры (рис. 1). Отдельные ее образцы фиксируются даже на севере Хонсю [Судзуки Кацухико, Тэрада Токухо, 1993]. Поскольку на севере Курильских островов керамика тобинитай, минами-кайдзука, сацумон не обнаружена [Игараси Кунихиро, 1989], то вполне вероятно, что в том районе традиция изготовления керамики типа эноура сохранялась до XIII в. Считается, что основой формирования гончарной традиции эноура являются керамические традиции найфельдской группы мохэ-ской культуры [Като Симпэй, 1975; Кикути Тосихико, 1995]. Однако не исключено, что в ее основе лежат гончарные традиции польцевской культуры. На такую возможность указывают и японские исследователи [Кикути Тосихико, 1995, с. 109–110].

На северо-западном побережье Охотского моря среди материалов токаревской культуры и раннего железного века [Лебединцев, 1990] имеется керамика, аналогичная керамике типа эноура-В (стоянка Спафарьева) и эноура-А (стоянка Кухтуй VIII) [Дерюгин, 2006].

В устьевой зоне Амура выделена тэбахская культура [Копытько, 1989], которая, по нашему мнению, является лишь локальным вариантом охотской культуры. Среди ее материалов наряду с керамикой типа эноура представлена группа керамики тэбахского типа – слабопрофилированные сосуды с налепным валиком под венчиком, штамповым орнаментом по горловине и вафельными оттисками по тулову.

Периодизация типов керамики охотской культуры

Рис. 1. Распространение основных керамических традиций в Приамурье и Охотоморье в VII в.

Ее особенностью (вид а) является круглое дно. Впоследствии традиции керамики тэбахского типа сливаются с традицией керамики эноура, в результате чего формируется поздняя керамика типа эноура-3, которая зафиксирована на Амуре [Дерюгин и др., 2003, с. 121, 127], Сахалине [Кумаки Тосиаки, 2004, с. 73], в Северо-Западном Приохотье [Дерюгин, 2006, с. 149].

Керамика типа эноура-В , которая представлена горшковидными сосудами, часто украшенными гребенчатыми оттисками по тулову и налепным валиком под краем венчика, бытовала достаточно непродолжительное время. По-видимому, она связана с каким-то единичным проникновением на острова обитателей материка.

Уже с VIII в. в силу разбросанности пришлого населения на широкой территории, от устья Амура до северных Курильских о стровов, проявляются локальные различия, что ярко видно на примере трансформации керамики типа эноура. На Хоккайдо в данной гончарной традиции отмечен переход от рез- ной и штамповой орнаментации (кокумон) к развитию налепного орнамента (сомэммон).

Среди исследователей утвердилось мнение о связи охотской культуры с морскими зверобоями, хотя остеологические данные указывают на то, что основой хозяйства но сителей охотской культуры было морское рыболовство. По расчетам Нисимото Тоёхиро, их рацион питания, согласно материалам памятника Кабукаи, по калорийности на 80 % состоял из морской рыбы [Охоцуку…, 1982, с. 100–101]. Не стоит завышать роль свиноводства у охотского населения на Хоккайдо. Подавляющее количество костей свиньи обнаружено лишь на памятниках Кабукаи и Фунадо-мари на о-ве Рэбун [Ямада и др., 1995, с. 74], самом близком островке к Сахалину, тогда как на остальных охотских памятниках обнаружено менее 3 % костей этого животного от общего числа найденного остеологического материала.

Погребения охотской культуры на Хоккайдо представлены неглубокими могильными ямами прямо- угольной формы. Черепа ориентированы обычно на северо-запад. При раскопках на памятнике Моёро в ящике из плоских камней отмечено погребение останков кремации [Охоцуку…, 1982, с. 64]. Носители охотской культуры накрывали лицо покойника камнем или перевернутым вверх днищем сосудом. В захоронениях часто находят изделия материкового происхождения, например, каменные и металлические части комбинированных ушных сережек, стеклянные бусы, наконечники металлических копий, мечи с прямой рукоятью, детали наборных поясов и т.д. Многие из них аналогичны материалам культур Приамурья VII – начала XI в. [Кикути Тосихико, 1995, с. 292–300].

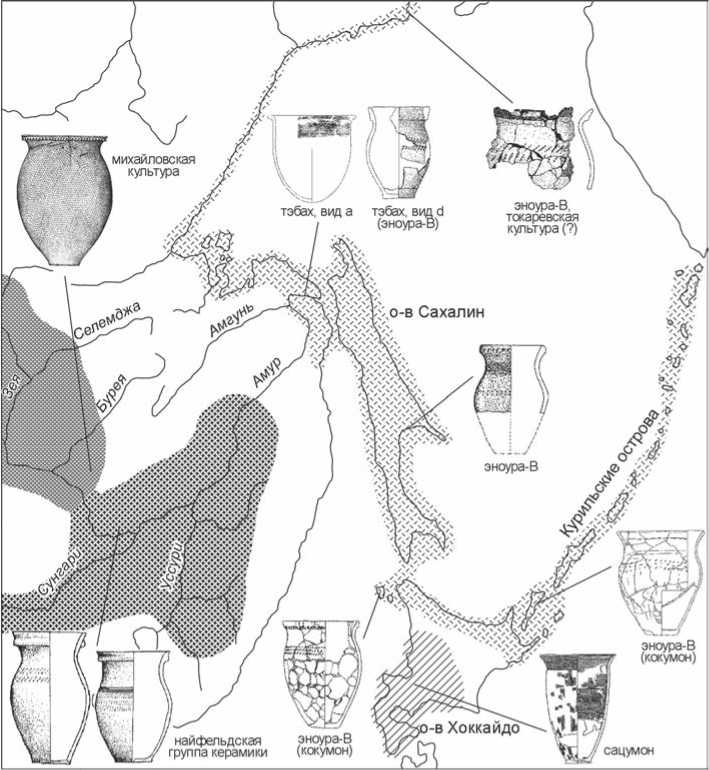

Керамика типа минами-кайдзука . Поздний период охотской культуры представлен различными вариантами керамики типа минами-кайдзука в виде слабопрофилированных сосудов со штамповым и резным орнаментом, относимой к середине IX – XIII в. (рис. 2). Ее ареал включает весь Сахалин и устье Амура (вид f тэбахской культуры). Керамика типа минами-кайдзука по происхождению связана, по-видимому, со станковой керамикой покровской культуры [Дерюгин, 1998]. Но в ее основе лежат гончарные традиции эноура и керамики тэбахского типа. Подобная керамика имеется и в Северо-Западном Приохотье среди материалов древнекорякской культуры со стоянки Станюковича [Дерюгин, 2006]. На Хоккайдо керамика типа минами-кайдзука найдена только на памятнике

Уэннай; в сосуде с поселения Чито-Н [Удзиэ Тоси-фуми, 1995] можно видеть лишь смешение традиций сацумон и минами-кайдзука. Видимо, в X в. влияние на население Хоккайдо обитателей Сахалина полностью прекращается.

Керамика типа хигаси-тарайка . Толстостенные слабопрофилированные сосуды, украшенные защипами, резным, штамповым и лепным орнаментом. Распространена в Центральном и, возможно, на Южном Сахалине. Данная керамика залегает ниже слоя с керамикой минами-кайдзука [Федорчук, 1995]; радиоуглеродная дата с памятника Промысловое-2 указывает на бытование керамики хигаси-тарайка в конце VIII – начале IX в. [Федорчук, 1998, с. 151].

Керамика типа моточи . На самом севере Хоккайдо зафиксирована керамика смешанного типа, получившая название по местности Моточи на о-ве Рэбун [Оои Харуо, 1972]. Толстостенные сосуды с отогнутым наружу венчиком оформлены резным и штамповым орнаментом. По некоторым предположениям, эта керамика появилась у охотского населенияв IX в. с приходом на северные островки носителей культуры сацумон [Кабукаи-5…, 1999, с. 159–167]. Время ее бытования, видимо, было непродолжительным.

Керамика типа тобинитай . В позднем периоде охотской культуры на северо-востоке Хоккайдо и на юге Курильских островов ассимилированные носителями культуры сацумон остатки охотского населе-

Рис. 2. Распространение основных керамических традиций в Приамурье и Охотоморье в IX–X вв.

ния дали начало культуре тобинитай [Кикути Тэцуо, 1972]. Пока не установлено, какое население было доминирующим в процессе ее сложения.

Керамика тобинитай X–XIII вв. представлена высокими слабопрофилированными горшками и невысокими кубками. Горшки двух видов: а) с выраженной горловиной и прямым отогнутым венчиком, характерные для охотской культуры; б) без выраженной горловины с рельефным венчиком, как у изделий культуры сацумон. Наблюдается совмещение принципов орнаментации. Выпуклый декор из горизонтальных рядов тонких волнистых налепных полос т.н. лапшевидного орнамента, присущего поздним охотским сосудам, сочетается с типично сацу-монским орнаментом из чередующихся наклонных и пересекающихся резных линий.

В домостроительстве также наблюдается смешение традиций культур сацумон и охотской. Отмечены жилища как пятиугольные в плане с расположенным в центре очагом с каменной обкладкой (охотская традиция), так и квадратные в плане, имеющие очаг с обкладкой или печь типа камадо (сацумон).

Хозяйственный уклад носителей культуры тоби-нитай преимущественно такой же, как у охотского населения. Доминировали рыбный промысел и добыча морского зверя. Однако на памятниках данного этапа развития охотской культуры на Хоккайдо отсутствуют кости свиньи и предметы, которые можно было бы отнести к материковым изделиям [Наката Юка, 1996, с. 149–151]. По-видимому, в этот период наступила временная стабилизация населения Хоккайдо; основные торговые пути проходили вдоль западного побережья острова, что вызвало некоторую изоляцию носителей культуры тобинитай.

Таким образом, изучение средневековой керамики показывает, что т.н. охотская культура распадается на ряд культур, которые, кроме схожих принципов хозяйствования, обусловленных существованием в одной экологической нише, практически ничего общего между собой не имеют. По нашему мнению, собственно охотскую культуру представляет керамика, связанная с гончарной традицией эноура (ранний период) и минами-кайдзука (поздний период).

Локальными вариантами конца первого периода охотской культуры следует считать керамику типов хигаси-тарайка и моточи. Культура тобинитай может считаться самостоятельной в силу сильных трансформаций, но она генетически связана с ранним периодом охотской культуры. Керамика тэбахского типа в устье Амура является инокультурным явлением, но население, изготовлявшее ее, было вовлечено в процесс формирования охотской культуры. Керамику типов сусуя и товада следует считать проявлением отдельных культур, т.к. сменяющая их керамика типа эноура не имеет с ними ничего общего.

Этническая принадлежность носителей охотской культуры

Сложным для решения остается вопрос об этническом составе носителей охотской культуры. Гипотеза об алеуто-эскимосских корнях [Befu, Chard, 1964, p. 11–13] в настоящее время не поддерживается исследователями. Японские археологи склоняются в основном к двум предположениям. Первое высказано Фудзимото Цуёси: культуры, предшествовавшие охотской периода эпидзёмон, связаны с предками айнов, а культура сусуя на севере Хоккайдо и юге Сахалина восходит к культурам эпидзёмона [1966, с. 28–44]. Об айнской основе в формировании популяций охотского населения высказывались и российские ученые [Шубин, 1977, с. 7]. На наш взгляд, данное предположение правомерно лишь в отношении но сителей сусуйской культуры. Согласно второму предположению, развитие охотской культуры связано с миграцией населения с Приамурья.

Китайские летописи сообщают, что в VII в. Сахалин населяло племя люгуй, в XIII в. – другие племена: цилими, кувэй, юлицянъ [Охоцуку…, 1982, с. 66–67, 86, 194]. Представителями культуры сацумон на Хоккайдо, по мнению большинства специалистов, были предки айнов [Утагава Хироси, 1988]. По поводу этнической принадлежности носителей охотской культуры имеются разные суждения. Есть мнение, что охотскую культуру представляли протонивхи, генетически тесно связанные с неолитическими племенами нижнего Амура [Васильевский, Голубев, 1976]. Кику-ти Тосихико поддерживает эту гипотезу, считая, что носители охотской культуры (люгуй и цилими, по данным китайских летописей) являются предками нивхов [1995, с. 155–169]. Однако относительно племени лю-гуй имеются и другие мнения. А.А. Василевский, основываясь лишь на фонетическом сходстве названия народа в китайских хрониках и самоназвания народов северной части побережья Охотского моря, приходит к выводу, что люгуй по языку и происхождению близки к корякам и чукчам [1999, с. 132].

Еще первые исследователи охотской культуры отмечали влияние на ее формирование континентальных культур. С точки зрения Ёсида Садаёси, носителями охотской культуры были тунгусские племена сушеней, которые испытали влияние со стороны айнов и эскимосов (см.: [Накамура Ицуки, 1979, с. 58, 61, 62]). Б.О. Пилсудский высказывал предположение о том, что носители охотской культуры – легендарные тончи – по происхождению связаны с тунгусоязычными сушенями [1991, с. 97–99]. Оно было подвергнуто критике [Васильевский, Голубев, 1976, с. 35]. Однако в пользу гипотезы Б.О. Пилсудского свидетельствуют результаты краниологических исследований, а также сообщения японских летописей о приезде мисихасэ

(сушень) на о-в Садо еще в 544 г. [Судзуки Ясутами, 1996, с. 46], хотя, по китайским источникам, сушени обитали в Приморье и на нижнем Амуре в III–IV вв. [Хигути Кадзуси, 1996, с. 80–81]. Согласно краниологическим материалам с Хоккайдо, Сахалина и Южных Курил, охотское население периода эноура не соотносится с современными нивхами или айнами, но очень близкó по своим параметрам к современным ульчам и нанайцам [Спеваковский, 1989; Исида Хадзимэ, 1991; Исида Хадзимэ, Ёнэмура Тэцухидэ, 1993; Ishida Hajime, 1994], т.е. к байкальскому краниологическому типу. Возможно, население, генетически связанное с носителями охотской культуры и имевшее древние тунгусские корни, продолжало жить на севере Курильских островов вплоть до Нового времени. Первые европейцы, посетившие эти острова, отмечали сходство их жителей именно с тунгусами [Георги, 1999, с. 131].

Среди аргументов в пользу гипотезы о происхождении охотского населения от представителей найфельдской группы мохэской культуры особого внимания заслуживают краниологические серии из Западного Приамурья. Черепа из могильника Шапка, относящегося к найфельдской группе памятников мохэской культуры конца VII – IX в., соотносимой с племенами хэйшуй мохэ, принадлежат не байкальскому, а дальневосточному типу монголоидов [Чикишева, Нестеров, 2000]. Черепа же из Троицкого могильника в Западном Приамурье, который, как считается, служил местом погребения сумо мохэ, соотносятся с байкальским типом [Алексеев, 1980, с. 106–130]. Если носители охотской культуры на Сахалине и Хоккайдо восходят к найфельдской группе, то почему их краниологические признаки характерны для черепов троицкой группы, а не найфельдской? Ответ на данный вопрос в настоящее время отсутствует.

Согласно китайским хроникам XIII в., на заключительном этапе охотской культуры на Сахалине среди народа цилими жили и оленеводы бэйшань ежэнь [Охоцуку..., 1982, с. 193]. О том, что в охотское время население Амура занималось оленеводством, свидетельствуют петроглифы у бывшего стойбища Май, которые стилистически соотносятся с материалами тэбахской культуры. По мнению А.П. Окладникова, оленеводческие племена, оставившие майские петроглифы, возможно, мигрировали на Амур со стороны бассейна Ангары ок. X в. [1971, с. 130]. Это предположение было поддержано нами, но на основании современных представлений о времени существования керамики тэбахского типа время выхода оленеводческих племен на Амур было удревнено до VI–VII вв. [Дерюгин, Косицына, 1999]. А.А. Василевский, исходя из анализа расположения летних и зимних стойбищ на севере Сахалина, допускает, что оленеводство было в охотское (тэбахское) время [2005а, с. 135].

Для нас предпочтительнее выглядит гипотеза о полиэтничном составе носителей охотской культуры (см.: [Дерюгин, 2002]). Однако нельзя обойти вниманием мнения об охотской культуре как о «локальных мохэских археологических культурах» и о «метисной мохэско-айнской культуре тобинитай» [Василевский, 2005б, с. 75]. Айнский компонент у носителей культуры тобинитай присутствует, т.к. имеются достаточно убедительные доказательства принадлежности культуры сацумон, которая послужила основой для формирования культуры тобинитай, предкам айнов. Но использование в отношении охотской культуры этнонима мохэ, который, как показали исследования в Западном Приамурье [Древности Буреи, 2000], применяется к различным этническим группам, считаем несколько преждевременным.

Заключение

Вносимые ранее в типолист охотской культуры памятники с керамикой типа сусуя и товада, судя по их морфологическим отличиям от керамики последующего периода, представляют самостоятельные кул ьтур ы. Понятие «охотская культура» следует связывать с населением, которому принадлежала гончарная традиция эноура. Памятники с керамикой типа минами-кайдзука следует отнести к позднему этапу развития охотской культуры, т.к. имеется преемственность между керамикой этого типа и керамикой типа эноура. Выделяемые некоторыми исследователями культуры (например, тэбахская), которые сосуществовали с охотской культурой, можно считать лишь локальными вариантами последней. Некоторые локальные типы керамики (например, хигаси-тарайка, моточи), связанные с гончарной традицией эноура, требуют более детального изучения.

Носители охотской культуры представляют разные этносы, но часть их была связана с тунгусами, мигрировавшими на побережье Охотского моря из Приамурья. Среди охотского было и местное островное население, о чем можно судить по динамике разнообразных локальных вариантов керамики типа эноура.

Поддерживая предположение о найфельдских истоках гончарной традиции эноура, мы не можем согласиться с трактовкой охотской культуры как «локальной мохэской археологической культуры». Существенные различия между этими культурами, которые проявлялись в погребальном обряде, домостроении, хозяйственном укладе и были обусловлены экологическим своеобразием их ареалов, не позволяют говорить о присутствии в Охотоморье мохэской культуры. Чтобы объяснить наличие общих элементов в охотской и мохэской культурах, требуется органи- зовать дополнительные исследования в Северо-Восточном Приамурье, где должны были происходить контакты между этими двумя культурами.