Камень в мировоззрении хакасов (конец XIX – XX век)

Автор: Бурнаков Венарий Алексеевич

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Этнография народов Евразии

Статья в выпуске: 7 т.12, 2013 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена реконструкции мифологических воззрений хакасов о камне. Он является естественной и неотъемлемой частью окружающей человека природы. Общедоступность и специфические свойства камня способствовали тому, что он закономерным образом вошел в жизнь, быт и культуру человека. Овладение им, очевидно, явилось одним из ключевых факторов, определивших зарождение и развитие человеческой цивилизации. Как известно, первый – наиболее архаичный и продолжительный этап человеческой истории называется эпохой камня, или каменным веком. Камень использовался в получении огня. Он являлся основным оружием, рабочим инструментом, строительным материалом, счетной единицей и т. д. С помощью камня и в его обработке реализовывался творческий, интеллектуальный потенциал человека. Он служил воплощением ценностных и эстетических идей, был востребованным предметом в процессах дарообмена. Кроме этого, камень стал одним из главных элементов духовной культуры, благодаря его наделению людьми чудодейственными магическими, прогностическими и апотропеистическими свойствами. Выступал в качестве важнейшего объекта религиозного поклонения и закономерно вошел в шаманскую практику. Широко использовался в народной медицине и ветеринарии, гаданиях и иной обрядности.

Хакасы, верования, миф, обряд, камень, гора, человек, шаманизм, духи, судьба, душа

Короткий адрес: https://sciup.org/147218898

IDR: 147218898 | УДК: 395

Текст научной статьи Камень в мировоззрении хакасов (конец XIX – XX век)

Современный этап развития общества характеризуется абсолютным влиянием и ростом темпов глобализации и информатизации. Вместе с тем в последнее десятилетие среди этнических сообществ устойчиво наблюдается тенденция к сохранению и возрождению своей культуры, вызвавшая развитие процессов осмысления национальных традиций, а также оценки вклада этносов в общую сокровищницу культуры человечества. В этой связи актуальным становится изучение традиционного мировоззрения каждого народа, в том числе и хакасов. Научная новизна представленной работы обусловлена сбором, обобщением и проведением анализа основного историко-этнографического и фольклорного материала по традиционным представлениям хакасов о камне.

Целью работы является определение мифоритуального комплекса хакасов, связанного с камнем. Исходя из этого были по- ставлены следующие задачи: выявление роли камня и его образа в фольклоре и ритуальной практике, в том числе и в шаманской обрядности – домашних (семейных) камланиях и процессе коллективных молений – тайығ; установление его значимости в со-ционормативной сфере. Хронологические рамки работы охватывают конец XIX – XX в. Выбор таких временных границ вызван состоянием источниковой базы по теме исследования. Работа базируется на комплексном, системно-историческом подходе к изучению прошлого. Методика исследования основана на историко-этнографических методах – научного описания, конкретно-исторического, структурно-семантического анализа и реликта.

Множество гор, скал и галечника ярко характеризует геолого-географическую особенность Хакасии, что оказало огромное влияние на то, что на протяжении тысячелетий обитатели этого региона большое значение придавали камню. В культуре хакасов ему также отводится важное место. О значительной роли этого природного объекта убедительно свидетельствует полисемантизм слова « тас » – ‘камень’. Оно широко и разносторонне используется в быту, обрядовой практике и в фольклоре. У хакасов под лексемой тас принято понимать: 1) камень ( арлыF тас / падо - драгоценный камень, чарых тас - бриллиант, суг тазы -речной камень, хайа тазы - осколок скалы, булыжник, тас салчац - каменщик); 2) каменный, из камня ( тас сгбее - каменная крепость, тас тура - каменный дом, тас иб - каменная юрта (фольк.), тас тербен -каменная ручная мельница, тас хаза - каменная кошара); 3) кораллы ( тас тана -коралловая пуговица); 4) могилы ( тасха сығараға – ходить на могилки (в дни поминок)); 5) перен . чугун, чугунный ( ах тас хуйах – защитная панцирная одежда, тас айах - чугунная (плоская) чашка, тас хазан - чугунный котел, тас чейник - чугунный чайник, тас очых - чугунный треножник); 6) перен . каменный, черствый, жестокий ( тас чурек - каменное сердце), иней тас - каменная баба (священный камень), хара тас - каменный уголь, имчек тас – кварц, тас харын – желудочек (животных); 7) град ( тас миндгр ); 8) [цвет] очень темный, черный, жгучий ( тас хара ) [Баскаков, Инкижекова-Грекул, 1953. С. 220; Хакасско-русский…, 2006. С. 600; Бутанаев,

2011а. С. 60, 66, 177]; 9) ведьма ( тас хат ); 10) каменная смола ( тас чуғы ) – лекарство; 11) купорос ( кок тас ); 12) алебастр ( ах тас ); 13) асбест ( ч1п тас ); 14) кремень ( отых тас ); 15) метеорит ( тикпе тас ) [Бу-танаев, 1999. С. 76, 138, 142; 2011а. С. 180, 187; Бутанаев, Бутанаева, 2008. С. 67]; 16) огонь ( тас оол , букв. ‘камень-парень’ [Боргоякова, 2000. С. 81].

Особый, символический образ камня в мировоззрении хакасов широко представлен пословицами, поговорками и загадками. В них через призму его специфичных свойств выражаются традиционные ментальные стереотипы, ассоциации и ценности, также характеризуются утилитарная деятельность и обычаи хакасов. В речевых оборотах камень часто выступает ярким образом постоянства, силы, твердости, надежности, тяжести и др. Приведем их: «суFа тастаан тас ч1ли чткен» - ‘ [он] потерялся, как камень, брошенный в воду’ [Хакасскорусский..., 2006. С. 601]; «тас атхан чирде чадар, хыс парFан чирде чуртир» - ‘камень лежит там, где его бросили, девушка живет там, где вышла замуж’; «тулгу тас осхас к1з1» - ‘здоровяк (букв. человек, как сплошной камень)’ [Бутанаев, 2011а. С. 62, 728]; «атхан ух таста^ нанмас, ысхан илч1 чолда^ нанмас» - ‘выпущенная стрела не вернется от камня, отправленный посол с дороги не свернет’, «орыстыц паары хайа-тас, тадарныц паары нымзах паар» - ‘душа у русского – скала и камень, душа у хакаса – мягкая печень (считалось, что у русских младенцев пуповина перерезалась на камне и поэтому у них твердый характер; в отличие от русских, у хакасов пуповина перерезалась на березовой веточке, и поэтому дети вырастают мягкосердечными)’, «тооза тас-тан саFын сыхпас, тооза к1з1 сын нимес» -‘из всех камней искры не посыплются, не все люди верные’, «чабал т1лге тас чарылған» – ‘от злобного языка даже камень раскололся’ [Бутанаев, Бутанаева, 2008. С. 260, 265, 269, 273, 279, 286, 292, 297]; «тас устунде ас оспеен, пайныц хараана ис толбаан» – ‘на камне хлеб не сеют, не растят, насытиться добром не может байский взгляд’, «чатчатхан тасха торбас ос пар-чаң» – ‘лежачий камень в землю врос, и мхом от этого оброс’, «нигешц паары нщшг пус, харындас паары хая тас, хыстын паары чаF паар» - ‘у невестки печень / душа – холодящий лед, у брата печень / душа – скальной камень, у девушки печень / душа – нежное сало’ [Мудрое слово…, 1976. С. 31, 39, 93, 99, 105]; «человеческий язык, что железная кожемялка – от него расколется даже камень», «душа у брата – скала и камень» (по традиционным представлениям, брат имеет жесткое сердце, но в трудный момент на него всегда можно положиться) [Бутанаев, 20116. С. 18, 19, 24]; «aрлыF та-зым ырах чирге тастадым (саFыс)» - ‘я далеко забросил свой драгоценный камень (мысли)’ [Баскаков, Инкижекова-Грекул, 1953. С. 220]; «адам хрии тас хрии, 1чем хрии намачы хрии (тастац хабо)» - ‘сторона моего отца – каменная сторона, сторона моей матери – заплаточная сторона» (кремень и трут огнива), «хызыл мал хыйлаFлыF, хызыл тазымнац сабыFлыF, хызыл хыбын тоолағлығ (отых сахханы)» – ‘спустил курок из красного товара, получил удар по накаленному камню, посыпались красные искры (высекание огня огнивом)’, «кгчиичек хара тас, ыраххы чирге сургун тас (харах оды)» – ‘маленький черный камень на дальнем расстоянии (горит как) янтарь (зрачки глаз)’, «тастац тал ос партыр, талдан чуг ос партыр (соFан)» - ‘из камня вырос тальник, из тальника выросли перья (стрела)’, «чирдгм чирдгм Чырбатый, чыртах харах Порбатый» – ‘Чырбатый камень рассекал-рассекал, стал с гноящимися глазами Пор-батый (огниво)’ [Бутанаев, Бутанаева, 2008. С. 215, 301, 306, 310, 311, 319, 324, 329]; «чаFынFы чирге кгчичек хара тас, ыраххы чирге сурFун тас (харах оды) - ‘вблизи маленький черный камень, вдали хрустальный камень (блестящие зрачки человека, где сосредоточена его душа)’, «чаFынFы чирге ча-рых тас, ыраххы чирге ырFы тас (пуур харағы)» – ‘на ближнем расстоянии – бриллиант, на дальнем месте – хрусталь (блестящие глаза волка)’ [Бутанаев, 2006. С. 50]; «хапчыхтыF тазымны тастап тооспадым (сағыс)» – ‘камешки из мешочка не смог все выбросить (ум)’ [Унгвицкая, Майнагашева, 1972. С. 272]; «по галечнику побежал мой соловый конь (древесные листья, разносимые ветром)», «железное и каменное сердце не разойдутся, как только встретятся (скот и волк)» [Катанов, 1907. С. 258, 367, 370].

В хакасской культуре камень наделен высоким семиотическим статусом, о чем свидетельствует глубокая вера в магические свойства камня. Полагали, что, используя его сверхъестественные силы, человек мог постигнуть таинства природы и приобрести определенные блага. Такими чудодейственными качествами наделяли камень, находимый в гнезде ворона. Согласно поверью, этот камень ворон держал в своем гнезде, пока высиживал и растил своих птенцов 1. Помимо этого, в устном народном творчестве хакасов фигурирует круглый белый камень под названием «чылан арбызы» -‘змеиное счастье’. Считалось, что если человек прикоснется к нему языком, то в течение зимы будет ходить сытым и станет понимать речь птиц и зверей [Бутанаев, Бу-танаева, 2008. С. 118]. А обнаруживаемые на земле метеоритные осколки в виде каменных кусков (тикпе тас) хранились на счастье и как обереги [Очерки истории…, 2008. С. 126]. Кроме того, полагали, что в момент изменения лунной фазы и обычный камень мог исполнять сокровенные желания людей [Катанов, 1907. С. 583; Алексеев, 1980. С. 88].

Хакасы полагали, что отдельные камни обладают свойством накапливать в себе мистические силы земли и неба. Люди верили в то, что, используя эти камни, можно воздействовать на погоду. К ним относились так называемые громовые стрелы или фульгурит (хак. чазын 0Fы , кугурт уFы ). По своим сверхъестественным свойствам они были идентичны магическому камню яда-таш [Потанин, 2005. С. 141; Вербицкий, 1992. С. 64; Радлов, 1989. С. 360–361; Малов, 1947; Потапов, 1991. С. 123, 132; Бур-наков, 2006. С. 30, 62] или таинственным «камням Улгеня», известным многим тюрко-монгольским народам [Бутанаев, 2006. С. 49–50].

Камень использовали в гаданиях и предсказаниях (тас толке). Было распространено специальное гадание на камушках называемое «хубанах / тастац хубанах саларFа» [Бутанаев, 2011а. С. 104, 129, 859]. Само действо происходило следующим образом. С семи / девяти речек собирались камешки синего, желтого, черного и белого цветов общим числом сорок один. Вначале гадания эти предметы, называемые хубанах, складывались в одну кучу. Над ними произносилось магическое заклинание: «Пазыц тоFыс, азаFыц сиг1с ползын, он саFыца он туссгн» -‘Пусть в голове будет девять, а в ногах – восемь, пусть на правой стороне будет удача!’. После куча делилась на три части. В каждой из них откладывалось по четыре камешка до того момента, пока в них не оставалось по четыре и менее хубанах’ов. Они составляли верхний ряд. Их помещали на специальную доску. Остальные же камушки опять складывали в одну кучу и делили на три доли. Процедура повторялась. Остаток составлял второй ряд. И в третий раз все повторялось. В итоге хубанах’и складывались в три ряда по три кучки в каждом. Левая сторона обозначала противника, а правая называлась своей. Считалось, что если в верхнем горизонтальном ряду находилось девять хубанах’ов (по три в каждой кучке), то это было хорошим предзнаменованием [Бутанаев, 1996. С. 181–182]. Гадание на камнях было распространенной практикой среди хакасских шаманов. В результате чего в народе бытовало такое выражение, как «хам тастаң хубанах салча» – ‘шаман по камешкам раскладывает гадание хубанах’ [Бутанаев, 1999. С. 193].

Убежденность в непревзойденных магических свойствах камня привела к широкому использованию его в народной медицине (в том числе в акушерстве) и ветеринарии. Полагали, что сила камня могла благотворно влиять на здоровье человека и домашних животных, усиливать их мистическую защиту, втягивать в себя болезни и пр. Так, во время деторождения в ситуации, когда ребенок выходил вперед ногами (тискер), повитуха (инейджи) произносила заклинание следующего содержания: «Пусть плохое не будет в отцовском доме, пусть будет в лесу и камне!». Полагали, что такой новорожденный мог стать шаманом [Бутанаев, 2011б. С. 101]. При лечении желтухи (сарығ ағырығ) наряду с другими предметами применялись девять черных галечных и семь желтых камней. Их образ представлен и в самом тексте обращения к духу этой болезни: «Ты кормишься семью желтыми камнями! Ты грызешь девять черных камней!». Для изгнания духа малярии (тудан) практиковалось обливание холодной водой, куда предварительно с заклинанием клали семь желтых камней. В процессе исцеления от тифа (харан аалчы) опять-таки были задействованы черные камни (81 шт.). В заклинаниях, направленных на борьбу с духом, наславшим коньюктивит (пур), обязательно фигурировал этот природный объект: «Счи- тая камни и песок, спустись в родник, уходящий под землю! Пур, пур, пур!». Чтобы избавиться от чирья (сiс), произносили заклятье с непременным пожеланием метаморфозы в камень: «Превратись в камень и окажись на скале, где не было камней!». Кремневый камень употреблялся для высекания искр при борьбе с паршей (ходыр). Лечение рожи также проводилось с применением камня, на который «сплевывалась» болезнь: «Первый раз плюну – под первый слой земли пусть уйдет! Пусть на человека не опускается! Пусть упадет на черный камень!» [Бутанаев, 1995. С. 6–7, 10, 13–16, 18]. Для излечения от сердечно-сосудистых и других заболеваний обращались к менгирам и каменным изваяниям [Бурнаков, 2006. С. 26–27]. Реликты воззрений об исцеляющих возможностях камня представлены и в героической эпике. Так, в богатырском сказании «Алтын Арыг» приводится сюжет, указывающий на лечебный потенциал камня:

«Абахайның чахсызы

Алтын Арығны арығлабысхан, Чалбас тастың ÿстÿне

Чатырып, имнеп-томнабысхан»

‘Лучшая из женщин Обмыла Алтын Арыг, На широкий камень Ее положила и стала лечить’

[Алтын Арыг, 1988. С. 61, 303].

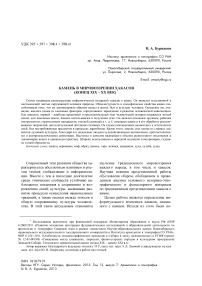

В народной ветеринарии широко использовался галечный камень с естественным отверстием – ÿттiг тас (см. рисунок). Посредством его практиковалось лечение коровьих сосков. Для этого заболевшее животное доили сквозь отверстие данного магического предмета, а полученное молоко давали выпить собаке. В связи с этим в прошлом хакасы говорили: «Мы имеем обыкновение привязывать этот камень с отверстиями к ведру и носить его вместе (с ведром)» [Катанов, 1907. С. 584].

Камень был востребован и при отправлении общественных обрядов жертвоприношений – тайығ , так, например, им обкладывали березу – персонификацию образа мирового древа [Катанов, 1897. С. 31]. Он выступал в качестве важнейшего жертвенного приношения при переходах через горные перевалы. В таких местах, как правило,

Магический камень «Ÿттiг тас» – букв. ‘камень с отверстием’ (из фондов Музея археологии и этнографии Сибири им. В. М. Флоринского Томского государственного университета, № 7463-3. Без масштаба. Фото автора

из камней, ветвей и шестов возводили священную груду – обаа 2, что нашло отражение в соответствующих топонимических обозначениях – «обаалығ пил» – ‘седловина горы с насыпью’ или «тас тастаджан пил» – ‘перевал, где бросают камни’ [Бута-наев, 2011а. С. 152, 419; 2011 б. С. 194]. Каменное сооружение обаа было посвящено духам-хозяевам местности и являлось их алтарем. Верили, что исполнение ритуала обеспечивало не только благополучие в пути, но и долгую жизнь всем странствующим и др. В особых случаях у обаа совершались и кровавые жертвоприношения [Катанов, 1909. С. 282–283]. Мужчины, как правило, бросали камни, поднятые во время восхождения, а женщины втыкали со стороны востока ветви от берез. Человек, впервые проходивший через перевал, обязан был повязать ритуальную ленту – чалама. Кроме того, верующими производится троекратный обход по солнцу вокруг обаа, кропление молочными (спиртными) напитками и подношение пищи. При этом всегда произносится традиционное благопожелание (алғыс): «алным ачых ползын, ал соом туйух ползын» – ‘пусть будет моя передняя сторо- на открытой, пусть будет задняя сторона закрытой’ [Бутанаев, 2003. С. 33–34; 2011а. С. 218; Очерки истории…, 2008. С. 157–158] или же «чолым азых ползын» - ‘пусть дорога будет открытой’. Около сакральной насыпи запрещалось смеяться и петь песни, а в ночное время даже подниматься туда. Беспрекословность исполнения данной обрядности была обусловлена сложившейся ментальной установкой хакасов, выразившейся следующими поговорками: «обаалыF пилде сырбаFы тастабаза чазы хысха пол парар» – ‘если не бросить прутья на священную насыпь обаа на перевале, то жизнь укоротится’; «обаа ицзерглзе к1з1 чох пол па-рар» – ‘если разрушится обаа, то люди пропадут’ [Бутанаев, 2011а. С. 447, 608]. Наряду с этим, в формате переосмысленной традиции, обаа отождествляется не только с духами-хозяевами местности, но и с захоронениями легендарных царей-полководцев либо близких им людей. Так, согласно фольклору, на горной гряде «Пис тағ» – ‘Пять гор’ (Аскизский р-н РХ) располагается могила погибшего здесь хана. Она сверху засыпана камнями. По традиции каждый проезжающий совершает поклонение этому месту [Бурнаков, 2006. С. 24]. На горе же Куня (хак. Куну таF - Усть-Абаканский р-н РХ) в прошлом располагались две каменные возвышенности. По легенде, данные обаа представляли собой захоронения двух жен кыргызского князя, погубивших друг друга из ревности к нему. Среди местных жителей это место пользовалось большим почтением, в связи с чем окружной минусинский начальник Н. А. Костров в середине XIX в. отмечал, что «если качинцу (хакасу. - В. Б.) случается ехать мимо этих могил, то он останавливается, слезает с лошади, берет два камня и кладет по одному на каждую из могил» [1852. С. 23–24]. Кроме того, обаа сооружались в ознаменование важнейших событий, произошедших в жизни народа, для сохранения его исторической памяти. Подобная священная груда располагалась на вершине горы Уйтағ (Аскизский р-н РХ). Аналогичным священным пространством является и гора «Хан обаазы» - ‘Царская ритуальная груда’, находящаяся на правом берегу р. Абакан (близ селения Маткечик, Бейский р-н РХ). История сакрализации этого места восходит к началу XVIII в. Согласно историческим фактам, в 1703 г. произошел угон джунгарами части хакасов.

По преданию, монголы, чтобы узнать численность угоняемого населения, обязали каждого человека взять по одному камню и бросить в общую кучу. В результате образовалось обаа . Оставшиеся камни, изначально выступавшие счетной единицей, со временем стали ассоциироваться с памятью о предках и происшедшем историческом событии.

В традиционном мировоззрении хакасов камень (скала) часто воспринимается в качестве сакрального объекта, порождающего и хранящего жизнь. Верили, что помимо Неба и родовых гор (камней), откуда исходили души младенцев, ключевыми «эмбриональными» центрами являлись определенные горы: Ымай тас (букв. камень Умай), Ымай хазы^ тог (букв. гора березы Умай), а также женские каменные изваяния Тулуң обаа – стела с заплетенными косами [Бутанаев, 2011б. С. 94; Очерки истории…, 2008. С. 160], УлуF Хуртуях Тас (Большая Каменная Старуха) и др. Мысль о порождающей силе камня (скалы / горы) красной нитью проходит и в эпическом творчестве. Так, в ряде богатырских сказаний скала предстает материнской утробой, от их камня появляются на свет герои – великие богатырки или богатыри-мужи [Майногашева, 1997. С. 430]. В одноименном эпосе главная героиня Алтын Арығ вместе со своим богатырским конем рождается на широком камне внутри Белой Скалы [Алтын Арыг, 1988. С. 266, 541]. В героическом сказании «Ай Хуучин» подобным же образом появляется на свет и богатырь Хыйға Чичен со своим конем:

« Чир пбз1г1 Ах сында

Чалбах таста чада тбреен

Чайаан чахсы хулуны

Хыйбас ханаттыF хызыл хоор ат , Сыннын пбз1г1 Ах сында

Алтын Хайада путкен

Худай Чайаан алыбы

Изеб1 чох Хь^а Чичен »

‘На вершине земли – [хребте] Ах-сын

На широком камне сам собою родился Достойный жеребенок Чайаана – Косокрылый Красно-каурый конь, На высочайшем хребте Ах-сын

Внутри [скалы] Алтын-Хайа родился

Богом Чайааном сотворенный богатырь – Могучий Хыйға Чичен’.

[Хакасский героический…, 1997.

С. 340–341].

Гора / скала (камень), как точно подмечает И. Л. Кызласов, выступала не только источником и местом нахождения всей жизненной силы рода, ресурсов его воспроизводства. Ученый пишет, что «воплощаясь в конкретных людях, жизнетворная сила рода выходила из священной горы в окружающий мир небольшими частями. По истечении срока пребывания в нем отдельные представители рода, являясь элементами единого целого, неизбежно возвращались в скалу, с тем, чтобы вновь слиться с этим “родовым единством” и послужить материалом для создания новых людей. Такой круговорот мыслился неизбежной и непрерывной основой вечного существования рода. Именно будучи источником рода, священная гора являлась и могилой его членов. Так осознавалось реальное социальноэкономическое единство древнего коллектива» [Кызласов, 1982. С. 88]. Данная идея находит подтверждение и в фольклоре. В эпическом творчестве совершенно не случайно то, что «рожденная из камня внутри белой Скалы» богатырша Алтын Арыг после своей гибели в родовой усыпальнице – скале, превращается вместе со своим конем в песок и гальку [Алтын Арыг, 1988. С. 223, 464]. Во многих фольклорных текстах герои в предначертанное для них время возвращаются в гору (скалу), где их ожидают каменные гробы и посмертные ложа [Хакасский героический…, 1997. С. 196–197; Бур-наков, 2006. С. 139]:

« Алты хурлыг Ах хайага

Айланып , хучахтап кирген ,

Чарых тас хомдаға

Чаттырыбысхан чачазын.

Чарнына чап теендег хомдызы , Иңнiне иптеп иткендег »

‘К скале Ах-Хайа с шестью уступами

Возвратилась, в своих объятиях [тело] внесла

В светлокаменный гроб

Старшую сестру свою уложила.

Будто по мерке ее спины гроб сделан, Будто по ее плечам сделан’

[Хакасский героический…, 1997. С. 196–197].

«Я же по склону крутому

К вершине взберусь

И к основанию белой скалы поднимусь, Дверь золотую в белой скале распахну, В срок свой

На ложе из белого камня взойду,

Ясные очи на вечное время сомкну, Сном беспробудным

На каменном ложе усну» [Баинов, 2007. С. 94].

В представлениях народа, кроме того, наряду с прочими условиями, чрезмерно каменистый ландшафт был одной из характерных особенностей Нижнего мира. Эти взгляды отразились в фольклоре: «Вот край! – ни солнца, ни луны / Лишь черный мох, да валуны» [Алтын Арыг, 1988. С. 119].

В традиционном мировоззрении такие состояния человеческого тела, как окаменелость и неподвижность выступали выразительными символами смерти. Как известно, закостенение / окаменение и отсутствие движение тела наряду с прекращением дыхания являлись основными показателями кончины человека. Камень выполнял существенную роль и в традиционной похоронной обрядности хакасов, в которой осуществлял апотропейную и замещающую функции. Так, в жилище после выноса тела умершего, на том месте, где располагался гроб, помещали круглый черный камень «хара тас» 3, взятый с берега реки. При отправлении ритуала старики произносили следующее заклинание: «Если сюда вернется дьявол, съевший тебя, то пусть грызет этот камень! Пусть больше не будет в этом доме покойников, лучше пусть будет лежать камень хара тас! Пусть он займет твое место!». На седьмой (сороковой) день камень относили на могилу или выбрасывали за околицу в сторону кладбища со словами: «Возьми свой черный камень хара тас! Пусть уйдет из дома вместе с ним черная душа харазы». Нередко обряд изгнания зловредной души харазы повторялся через год, но уже с участием шамана. При этом наряду с другими предметами опять-таки использовался черный камень в количестве девяти штук [Бутанаев, 1996. С. 158, 166–167]. Схожая похоронная традиция с магическим использованием камней имела место и у монголов [Мэнэс, 1992. С. 119; Бутанаев, 2011б. С. 144].

Среди хакасов бытовало представление о том, что камень как мистический объект мог обладать еще и мощными разрушительными, деструктивными свойствами, направленными на смерть, а также выражал результат посмертного воздаяния. Убежденность в этом выявляется во всевозможных заклятьях, например, таких как: «хатыF чурег1н тасха наалзын !» - ‘пусть твое твердое сердце наткнется на камень!’, « т1зщ тасха те^зщ !» - ‘пусть твои зубы наткнуться на камень!’ [Бутанаев, Бутанаева, 2008. С. 345, 346, 357, 358], « таран хырача тас путсгн !» - ‘пусть на посеянной пашне образуются камни!’ [Бутанаев, 1996. С. 190, 205], «пусть войдет в твою глотку камень, пусть твои уши наполнятся песком!» [Бута-наев, 2011б. С. 35], «пусть распухнет огромной горой, камнем застынет, рассыплется прахом-трухой!» [Баинов, 2007. С. 30]. В героических сказаниях упоминается «дом из черного камня», с которым связан мотив жесточайших пыток врагами-чужеземцами (демонами) плененных ими богатырей и других персонажей «солнечной земли»: «Хара тас иб1 / Хызара кошп турадыр » -‘Из черного камня дом / Красным огнем полыхает’ [Хакасский героический…, 1997. С. 256–257]. В эпосе «Алтын чюс» приводится сюжет, когда злой богатырь по имени Алып Хартака использует камень для истязаний людей:

«Потом он из-за пазухи младенца достал, На камне плоском его распластал.

Мечом заостренным, мечом железным Начал он младенца кромсать и резать. Младенца он мучает и терзает»

[Алтын Чюс, 1987. С. 155].

В сказании «Хан-Тонис на темно-сивом коне» представлено описание борьбы богатырей. В процессе единоборства главный герой побеждает своего соперника, используя при этом опять-таки камень:

«В мощных объятьях

Хан-Тонис противника сжал, К камню громадному

Хара-Хусхуна прижал.

Громко хрустеть

Хусхуновы косточки стали,

И, будто веточки, ребра его затрещали» [Баинов, 2007. С. 101].

Была распространена вера в то, что в потустороннем мире люди, совершившие множество тяжких грехов, несли особое наказание. Они были обездвижены, так как их «придавливал огромный камень» [Бурнаков, 2006. С. 48]. Схожие воззрения о «страданиях от камня», а также посмертном воздаянии бытовали и у монголов. Они считали, что одно из невыносимых мучений ада заключалось в том, что грешнику разбивали голову на каменной плите камнем, похожим на корову [Потанин, 2005. С. 744].

Особое значение придавалось камню и в обрядовой практике шаманов, в том числе связанной с их посвящением. Каждый неофит ( наа паспах ), на пути своего становления, обязан был совершить мистическое путешествие к патрону шаманов – Адам - хан ’ у ( Эрлик-хан ’ у ). В общественном сознании это соответствовало получению легитимного права на обрядовую деятельность (см.: [Потапов, 1991; Алексеев, 1984; Бутанаев, 2006; Бурнаков, 2011] и др.). Будущий кам во время своего странствия обязан был преодолеть всевозможные препятствия и опасности ( поолта ), а по пути угождать и заручаться поддержкой многочисленных сверхъестественных существ, в том числе и духов-хозяев природных стихий и объектов – огня, гор, рек, камней, березы и пр. В процессе посвящения обязательным требованием для многих шаманов было прохождение сквозь «хамнар утчец утуг тас » -‘камень с отверстием для прохождения шаманов’ (находился в верховьях Абакана, на левом берегу).

Заслуживает внимания тот факт, что в мифологическом сознании камень нередко выступает персонифицированным центром особого пространства. У хакасов он ассоциировался с пороговым, приграничным местом – входом в Нижний мир. Образ камня довольно часто фигурирует при описании контактов живых людей с инобытием [Бур-наков, 2006. С. 37, 48]. Верили, что сквозь камень «утуг тас» отправлялась в свой по- следний путь душа умершего - узут. Прохождение через него, очевидно, служило символическим актом рождения нового шамана, а душа умершего окончательно ввергалась в пучину инобытия. Камень в мифологических представлениях, подобно горе, воспринимается в качестве материнской утробы. Нужно отметить, что, по представлениям северных алтайцев – челканцев и ку-мандинцев, души умерших людей также отправлялись в местность «Уйту-таш», расположенную в бассейне р. Абакан [Потапов, 1974; Дьяконова, 1975. С. 66; Бутанаев, 2011б. С. 131]. Этот факт свидетельствует об этногенетических и культурных связях хакасов с данными этническими группами алтайцев. Вместе с тем можно констатировать и то, что прохождение человека (души) сквозь отверстие в камне (и его аналогов), знаменующее переход в новое символическое состояние, было широко распространенной ритуальной практикой в культуре многих сибирских народов [Кагаров, 1929].

Другим, не менее важным поклонным камнем, встречаемым на пути в шаманских путешествиях, являлся «Хам харачац хара тас , хара субе пуриктгг » - ‘Черный камень для обозрения шаманов, имеющий шапкой черную пихту’. Он располагался в водах Верхнего Абакана. Для шаманов это место представлялось крайне опасным, так как враждебно настроенные камы здесь часто устраивали засады своим соперникам и пытались их погубить [Бурнаков, 2011. С. 242].

Непременным условием каждого шаманского посвящения было испытание силы новичка. В этом процессе был задействован «камень величиной с корову» под названием «Хамнар хапча^ хара тас » - ‘Черный камень, поднимаемый шаманами’. Его необходимо было поднять словно гирю. Со слов шамана Т. Юктешева, осуществлявшего ритуальную деятельность в середине XX в., «теперешние шаманы не только поднять, но и шевельнуть не могут этот камень» [Там же].

По данным фольклора, в прошлом великие шаманы имели специальные каменные жезлы - тас орбалар, наделенные непревзойденной мистической силой. Полагали, что некоторые из них спрятаны на дне Абакана и в дальних горах. Согласно повествованию, некий бай Нартас Азраков в горах обнаружил тас орба и втайне от всех стал камлать ею. В результате он получил покро- вительство горных духов и быстро разбогател [Бутанаев, 2006. С. 103–104].

Хакасы были убеждены, что магические силы камня могли быть направлены и непосредственно против самих шаманов. Для того чтобы лишить сил зловредного шамана ( чеек хам ), применяли и кремневый камень. С этой целью кама троекратно пропускали через металлический таган ( очых киптирге ), на голову надевали узду. Камнем для высекания огня на лбу до крови процарапывали линию или крест. Выступающую кровь протирали тряпкой, которую затем сжигали в огне [Там же, 2006. С. 20–21, 67]. В связи с данной обрядовой практикой и значимой ролью кремня, в народе сложилась поговорка - «хам чарFызы отых тас , абыс чарFызы ту гее » - ‘суд над шаманом (совершают) кремнем, (которым чертят до крови лоб), суд над попом (совершают) дугой (которую надевают на плечи)’ [Бутанаев, Бутанаева, 2008. С. 270, 294]. Кроме того, могилы ненавистных шаманов заваливались громадными глыбами камней [Бутанаев, 2006. С. 46–47], чтобы те «не смогли оттуда выйти».

Образ камня был широко представлен и в культе предков. Следует отметить, что у хакасов он имеет свою особенность, которая проявляется в том, что традиционные воззрения о далеких пращурах тесно связаны с оролатрией. Гора одновременно воспринимается в качестве прародительницы и обители предков. Она наделяется огромным эмбриональным потенциалом [Кызласов, 1982; Алтын Арыг, 1988. С. 266, 535, 541; Бутанаев, 1996. С. 15, 170; Хакасский героический…, 1997. С. 430, 446; Бурнаков, 2006. С. 16–42]. В традиционных представлениях хакасов камень, как уже отмечалось, выступает олицетворением горы. Это, например, нашло яркое отражение в таких хакасских оронимах, как: «Хол тас (букв. каменная рука)» - ‘г. Кулдаш’, «Ал тас (букв. алый камень)» - ‘г. Алдаш’, «Истиг тас (букв. камень с сокровищами)» – ‘г. Истиг-таш’, «Пахтас (букв. камень обозрения)» – ‘г. Пахтас’, «Сюгур тас (букв. остроконечный камень)» – ‘г. Сюгурташ’, «Ымай тас (букв. камень богини Умай)» – ‘г. Майдаш или Калягин’, «Пулан тас (букв. каменный лось)» – ‘г. Буланташ’ – название одной из вершин горы Борус, «Тахыр тас (букв. короткий камень)» – ‘г. Тагар-таш’, «Тас хыраң (букв. каменный отрог)» – ‘г. Тас- хыран’, «Тибе тас (букв. каменный холм)» – ‘г. Тибетас’ и др. [Бутанаев, 2011б. С. 199, 200, 205]. Очевидно, что отождествление камня и горы было типичным явлением во многих традиционных обществах, например, совершенно не случаен тот факт, что и в русской культуре камнями называли высокие горы. Так, наименования Уральский или Саянский камень соответствовали горам – Уралу и Саянам. В религиозном сознании, как уже было сказано, камень, подобно горе, наделяется огромной порождающей силой и всеохватной витальностью. Мысль о семантической общности образов горы и камня полностью спроецирована и на каменные изваяния. В связи с этим вполне справедлив вывод Л. Р. Кызласова о том, что образ каменных изваяний (камня) восходит к архетипическим представлениям о мировой горе [1986. С. 191–192, 199, 203]. Среди хакасов и в настоящее время сохраняется убежденность в том, что территория, где расположены священные камни, является излюбленным местом горных духов [Бурнаков, 2006. С. 134, 152, 169].

Таким образом, можем констатировать, что в культуре хакасов камню отводилась важнейшая роль. Он широко использовался в обрядовой деятельности народа. В традиционном сознании камень наделялся сакральными свойствами, связанными с культами плодородия и предков. Верили в его мощную жизнепорождающую потенцию. Камень был одним из ключевых элементов круга мифологических представлений о жизни, смерти, судьбе, изобилии и пр. Ему придавалось большое значение в шаманской практике. Камень выступает устоявшимся символом многих граней человеческой жизни.

STONE IN OUTLOOK OF KHAKASSES (END OF XIX – XX CENTURIES)

Список литературы Камень в мировоззрении хакасов (конец XIX – XX век)

- Алексеев Н. А. Ранние формы религии тюркоязычных народов Сибири. Новосибирск: Наука, 1980. 317 с.

- Алексеев Н. А. Шаманизм тюркоязычных народов Сибири (опыт ареального сравнительного исследования). Новосибирск: Наука, 1984. 232 с.

- Алтын-Арыг. Хакасский героический эпос. М.: Наука, 1988. 592 с.

- Алтын Чюс//Алтын Арыг: Богатырские сказания, записанные от С. П. Кадышева. Абакан: Хак. кн. изд-во, 1987. С. 133-229.

- Баинов М. Р. Хан-Тонис на темно-сивом коне. Героическое сказание. Новосибирск: Новосиб. кн. изд-во, 2007. 387 с.

- Баскаков Н. А., Инкижекова-Грекул А. И. Хакасско-русский словарь. М.: Главиздат, 1953. 487 с.

- Боргоякова Т. Г. Краткий хакасско-русский фразеологический словарь. Абакан: Изд-во ХГУ, 2000. 144 с.

- Бурнаков В. А. Духи Среднего мира в традиционном мировоззрении хакасов. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2006. 197 с.

- Бурнаков В. А. Путешествие к Адам-хану: камлание хакасского шамана Туда Юктешева//Вестн. Новосиб. гос. ун-та. 2011. Т. 10, вып. 3: Археология и этнография. С. 236-244.

- Бутанаев В. Я. Хакасская народная медицина//Народная медицина Хакасско-Минусинского края. Абакан: Хакасия, 1995. С. 3-24.

- Бутанаев В. Я. Традиционная культура и быт хакасов. Абакан: Хак. кн. изд-во, 1996. 224 с.

- Бутанаев В. Я. Хакасско-русский историко-этнографический словарь. Абакан: Хакасия, 1999. 240 с.

- Бутанаев В. Я. Бурханизм тюрков Саяно-Алтая. Абакан: Издво ХГУ, 2003. 260 с.

- Бутанаев В. Я. Традиционный шаманизм Хонгорая. Абакан: Изд-во ХГУ, 2006. 254 с.

- Бутанаев В. Я., Бутанаева И. И. Мир хонгорского фольклора. Абакан: Изд-во ХГУ, 2008. 376 с.

- Бутанаев В. Я. Русско-хакасский словарь (около 15 тыс. слов). Петропавловск: Полиграфия, 2011а. 940 с.

- Бутанаев В. Я. Особенности культуры и быта тюрков СаяноАлтая. Астана: Кантана Пресс, 2011б. 440 с.

- Вербицкий В. И. Алтайские инородцы. Горно-Алтайск: Ак Чечек, 1992. 270 с.

- Дьяконова В. П. Погребальный обряд тувинцев как историко-этнографический источник. Л.: Наука, 1975. 164 с.

- Кагаров Е. Г. Шаманский обряд прохождения сквозь отверстие//Докл. АН СССР. 1929. С. 189-192.

- Катанов Н. Ф. Отчет о поездке, совершенной с 15 мая по 1 сент. 1896 г. в Минусинский округ Енисейской губернии. Казань: Типо-Литография Имп. Казанского ун-та, 1897. 104 с.

- Катанов Н. Ф. Наречия урянхайцев (сойотов), абаканских татар и карагасов: (Образцы народной литературы тюркских племен, изданные В. В. Радловым). СПб. [б.и.], 1907. Т. 9. 640 с.

- Катанов Н. Ф. Предания присаянских племен о прежних делах и людях//Сборник в честь 70-летия Г. Н. Потанина (Записки ИРГО по отд. этнограф., 1909. Т. 34). СПб.: [Тип. В. Ф. Киршбаума], 1909. С. 265-288.

- Костров Н. А. Качинские татары. Казань: [Тип. Губ-го правл.], 1852. 66 с.

- Кызласов И. Л. Гора -прародительница в фольклоре хакасов//СЭ, 1982. № 2. С. 83-92.

- Кызласов Л. Р. Древнейшая Хакасия. М.: Изд-во МГУ, 1986. 295 с.

- Майногашева В. Е. Комментарии к переводу//Хакасский героический эпос: Ай-Хуучин. Новосибирск: Наука, 1997. С. 430-448.

- Малов С. Е. Шаманский камень «яда» у тюрков Западного Китая//СЭ, 1947. № 1. С. 151-160.

- Мудрое слово. Хакасские пословицы, поговорки и загадки. Абакан: ХО Красноярск. кн. изд-ва, 1976. 127 с.

- Мэнэс Г. Материалы по традиционной похоронной обрядности захчинов МНР конца XIX -начала XX вв.//Традиционная обрядность монгольских народов. Новосибирск: Наука, 1992. С. 112-127.

- Очерки истории Хакасии (с древнейших времен до современности). Абакан: Изд-во ХГУ, 2008. 672 с.

- Потанин Г. Н. Очерки Северо-Западной Монголии. 2-е изд. Горно-Алтайск: Ак Чечек, 2005. 1026 с.

- Потапов Л. П. Заметка о происхождении челканцев-лебединцев//Бронзовый и железный век Сибири. Новосибирск: Наука, 1974. С. 304-313.

- Потапов Л. П. Алтайский шаманизм. Л.: Наука, 1991. 321 с.

- Радлов В. В. Из Сибири: страницы дневника. М.: Наука, 1989. 749 с.

- Унгвицкая М. А., Майнагашева В. Е. Хакасское народное поэтическое творчество. Абакан: ХО Красноярск. кн. изд-ва, 1972. 312 с.

- Хакасский героический эпос: Ай-Хуучин. Новосибирск: Наука, 1997. 479 с.

- Хакасско-русский словарь. Новосибирск: Наука, 2006. 1114 с.