Капитан-лейтенант Броневский (1782/86–1835) как первооткрыватель «византизма»

Автор: Митрофанов А.Ю.

Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald

Рубрика: Отечественная история

Статья в выпуске: 2 (21), 2025 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена проблеме открытия «византизма» в русской общественнополитической мысли начала XIX в. Автор исследует некоторые аспекты биографии и «Записки» участника Второй Архипелагской экспедиции адмирала Д. Н. Сенявина капитанлейтенанта Броневского. Делаются выводы о происхождении рецепции «византизма» в эпоху Петра Великого, о значении «Греческого проекта» Екатерины Великой для пробуждения интереса к грековизантийской истории, о состоянии Османской Империи начале XIX в., о влиянии «Записок» на русскую военную мысль начала XX в.

Петр Великий, Екатерина Великая, византизм, Византия, Османская Империя, адмирал Сенявин, Броневский

Короткий адрес: https://sciup.org/140310267

IDR: 140310267 | УДК: 355.49(470+571)"1805/1810"(093.3):008(495) | DOI: 10.47132/2588-0276_2025_2_150

Текст научной статьи Капитан-лейтенант Броневский (1782/86–1835) как первооткрыватель «византизма»

На исходе бурного XIX столетия (в 1875 г.) выдающийся русский мыслитель Константин Николаевич Леонтьев (1831–1891) сформулировал ключевую для понимания исторического призвания России мысль: «Основы нашего как государственного, так и домашнего быта остаются тесно связаны с византизмом. Можно бы, если бы место и время позволяли, доказать, что и все художественное творчество глубоко проникнуто византизмом в лучших проявлениях своих… Нашу эпоху Возрождения, наш XV век, начало нашего более сложного и органического цветения, наше, так сказать, единство в многообразии, надо искать в XVII веке, во время Петра I или, по крайней мере, первые проблески при жизни его отца»1.

За два века до К. Н. Леонтьева рождение Российского Императорского Флота, вызванного к жизни гением Петра, стало важнейшим шагом на пути становления России как великой державы2. И далеко не случайно, что именно создатель и шаутбенахт Российского Флота впервые заявил о важнейшем значении для русского общества интеллектуального и культурного наследия древней Эллады и средневековой Византии. Современный исследователь М. М. Позднев отмечает, что известная речь Петра Великого о translatio studii , заимствовании наук из Греции через Европу в Россию, произнесенная царем в Петербурге на борту корабля, — по мнению Е. А. Анисимова, 27 апреля 1714 г. при спуске на воду шнявы «Принцес»3, — была зафиксирована в записках ганноверского посланника Фридриха Христиана Вебера (1690–1739) и затем пересказана в работах Петра Никифоровича Крекшина (1684–1763), Ивана Ивановича Голикова (1735–1801) и Вольтера (1694–1778)4. По версии П. Н. Крекшина и И. И. Голикова, Петр произнес речь 27 сентября 1714 г. при спуске на воду линейного корабля «Шлиссельбург», по версии Петера Генриха Брюса (1692–1757) — на торжествах 9 сентября 1714 г. в честь Гангутской виктории5.

Как отмечал И. И. Голиков, речь Петра, произнесенная в 1714 г., представляла собой развитие религиозно-политической идеи, которая была сформулирована царем в письме патриарху Адриану от 10 сентября 1697 г., посланном из Амстердама. Спустя год после завоевания османской крепости Азов молодой царь писал патриарху из Голландии: «…мы в Нидерляндах, в городе Амстелдаме, благодатию Божиею и вашими молитвами, при добром здравии живы, последуя слову Божию, бывшему к праотцу Адаму… что чиним не от нужды, но доброго ради приабретения морскаго пути, дабы, искусясь совершенно, могли возвратяся, против врагов имени Иисуса Христа победителями, а християн, тамо будущих, свободителями благодатию Его быть, чего до последнего издыхания пожелав, Церкви святой и вашим молитвам предая себя»6. В следующем письме от 13 сентября 1697 г. Петр с радостью сообщал патриарху Адриану о победе над турками австрийской армии под командованием принца Евгения Савойского (1663–1736) в битве при Зенте 11 сентября 1697 г.7 Как свидетельствовал в 1723 г. на страницах воспоминаний бывший офицер Петровского флота Джон Ден, «занятие этой крепости (Азова, — А. М.), открывшее доступ к Азовскому морю, впервые подало царю мысль о создании военно-морской силы… Возвратившись в Россию (из Европы, — А. М) и подавив стрелецкий бунт, к которому подстрекала его сестра, он принялся всерьез преобразовывать свою страну и, пользуясь тем, что был государем пространных владений и безграничным властелином жизней и судеб своих бесчисленных подданных, он, не теряя времени, принялся за исполнение своих предначертаний, особенно же тех, которые касались возлюбленного его замысла — создания военно-морского могущества»8. И хотя в конце 1719 г. Д. Ден был изгнан из рядов Российского Флота и позднее выдворен из России за злоупотребления по службе, а также вследствие ухудшения отношений между Россией и Англией9, но его знакомство как с самим Петром, так и с различными флагманами Петровского флота позволяет относиться с доверием к сообщаемым им сведениям, касающимся политических приоритетов Петра и его военно-морской стратегии.

В четвертой части «Деяний Петра Великого» И. И. Голиков цитировал речь Петра со ссылкой на П. Н. Крекшина и комментировал ее следующим образом: «Но о! Дабы сие великое намерение Петра I совершилось могущею рукой Екатерины II…»10 В эпоху Екатерины Великой (1762–1796) речь Петра осмыслялась историком как заповедь, исполнением которой стали «Греческий проект» Императрицы и вся ее восточная политика11. Екатерина вступила в борьбу с Османской Империей в водах Эгейского архипелага и приступила к осуществлению мечты Петра Великого в ходе Первой Архипелагской экспедиции (1769–1774) А. Г. Орлова (1737–1807) и Г. А. Спиридова (1713–1790)12. В конце царствования Екатерина намеревалась повторить прорыв эскадры Балтийского Флота в Эгейский архипелаг для нового удара по Османской Империи в ходе очередной Русско-Турецкой войны (1787–1791), но план Императрицы был сорван начавшейся войной со Швецией (1788–1790)13. По мнению современного историка, «Екатерина, Орловы, Потемкин были достаточно решительные утописты, совершенно не рассчитывающие реальных возможностей государства»14. Но этот решительный утопизм заставлял отступать европейские коалиции.

Интерес к Греции и ее культуре, правда, преимущественно античной, а не византийской, подпитывался военными усилиями России в эпоху Екатерины. Екатерина, создававшая в 1770–1790-е гг. знаменитый «Греческий проект» — план завоевания Константинополя и возрождения Византии, не имела времени для прочтения многословной и скучной книги английского эрудита Эдуарда Гиббона (1737–1794). Императрица во многом воспринимала византийское средневековое общество и государство по аналогии с открытой благодаря исследованиям В. Н. Татищева (1686–1750) Древней Русью15. «Повесть временных лет» Нестора, внимательно прочитанная Императрицей и вдохновлявшая ее театральные опыты, описывает многочисленные события из истории взаимоотношений Древней Руси и Византии, получившие подробное освещение с византийской стороны благодаря творчеству выдающегося византийского историка Льва Диакона, создававшего свой исторический труд в конце X в., в блистательную эпоху Македонского Возрождения. Неслучайно поэтому что уже в царствование

Афонское сражение 19 июня 1807 г. Худ. А. П. Боголюбов, 1853 г.

любимого внука Екатерины II — Императора Александра I (1801–1825) — «История» Льва Диакона стала предметом изучения известного эллиниста и авантюриста Карла Бенедикта Газе (1780–1864), подготовившего первое издание (editio princeps) этого замечательного исторического источника в 1819 г. по поручению русского канцлера графа Николая Петровича Румянцева (1754–1826)16.

В царствование Александра I Российская эскадра Балтийского Флота под командованием адмирала Дмитрия Николаевича Сенявина (1763–1831) повторила успехи екатерининского Флота 1770-х гг. Сенявин предпринял новую Архипелагскую экспедицию, разгромил османскую эскадру в Дарданелльском (10–11 мая 1807 г.) и Афонском (19 июня 1807 г.)17 сражениях, захватил остров Тенедос, осуществил блокаду Дарда-нелл18. Русские морские офицеры открывали для себя не только древнюю и книжную, но и современную вполне осязаемую Грецию.

Описания Второй Архипелагской экспедиции эскадры адмирала Сенявина, оставленные ее участниками, распространялись в виде писем и публиковались уже вскоре после ее завершения19. Участником этой экспедиции был молодой офицер фрегата «Венус», замечательный мемуарист и историк, мичман (впоследствии капитан-лейтенант) Владимир Богданович Броневский (1782/86–1835), раненый при захвате острова Тенедос и награжденный орденом Святого Владимира IV степени.

-

В. Б. Броневский, родившейся в бедной шляхетской семье Смоленской губернии, поступил в Морской кадетский корпус в конце царствования Екатерины (в 1794 г.). Как впоследствии отмечал выдающийся военный историк и социолог, участник Белой борьбы в рядах Русской Армии адмирала А. В. Колчака (1874–1920) старший лейтенант Д. Н. Федотов-Уайт (1889–1950), Екатерининская эпоха была тяжелым временем в истории Морского кадетского корпуса. Детище Петра бывшая Навигацкая школа с 1771 г. располагалась в Кронштадте. Кадетский быт в это время был чрезвычайно суров20.

В 1802 г. Броневский был выпущен из корпуса и произведен в мичманы. Характеризуя этот период биографии писателя, современный специалист М. М. Захарова ссылается на записки капитан-лейтенанта барона В. И. Штейнгеля (1783–1862): «С чем связано „позднее“ офицерство Броневского — остается загадкой, но одно можно сказать: жизнь его в кадетском корпусе была нелегкой. Об этом свидетельствуют „Автобиографические записки“ В. И. Штейнгейля, члена Северного общества декабристов, учившегося вместе с Броневским и сохранившего с ним хорошие взаимоотношения, которые впоследствии, в двадцатых годах, привели к тому, что Броневский обращался с просьбой к А. С. Шишкову о назначении Штейнгейля вместо него директором Ри-шельевского лицея в Одессе»21.

К сожалению, цитируемая публикация современного автора не лишена некоторых неточностей. В частности, исследователь полагает, что «Штейнгейль был в корпусе с 1792 по 1799 г. и уже в 9 лет был выпущен из училища как мичман»22, хотя известно, что В. И. Штейнгель родился 13 апреля 1783 г. и на момент производства в первый офицерский чин мичмана имел 16 лет от роду. Если учесть различные предположения относительно возможной даты рождения Броневского: 1782, 1784, 1785 или 1786 гг., то получается, что на момент производства в мичманы писателю могло быть от 16 до 20 лет, — не такое уж и «позднее» производство. В другом месте исследователь отмечает: «В последующие годы, вплоть до 1816 г., Броневский служил в составе Черноморского Флота и уволился, получив звание капитан-лейтенанта. После выхода в отставку ему присвоили орден Святого Георгия IV класса за 18 морских кампаний»23. «Получить» или «присвоить звание», «присвоить орден» — подобные словосочетания заимствованы из ведомственных документов РККА и РККФ и не могут употребляться там, где речь идет о послужном списке офицера Российского Императорского Флота. Эта анахронистическая ошибка, к сожалению, достаточно распространена. В действительности в 1816 г. Броневский вышел в отставку после производства в чин капитан-лейтенанта и был награжден (или пожалован ) орденом Святого Георгия 4-го класса.

Подобные, казалось бы, мелкие терминологические нюансы на самом деле имеют важное значение. Ибо в отличие от РККА и РККФ, где карьера военнослужащего чаще всего определялась наличием пролетарского происхождения и политической лояльностью правящей партийной верхушке, Российская Императорская Армия и Российский Императорский Флот зиждились на принципе меритократии. Этот принцип был заложен в основу Табеля о Рангах, изданного в 1722 г. Петром Великим24. Исходя из этого принципа, не происхождение и не лояльность правящей верхушке, но личные заслуги перед Отечеством должны были быть единственным критерием продвижения по службе. Социальный состав Петровской гвардии в первой половине XVIII в. был весьма разнообразным и включал как столбовых

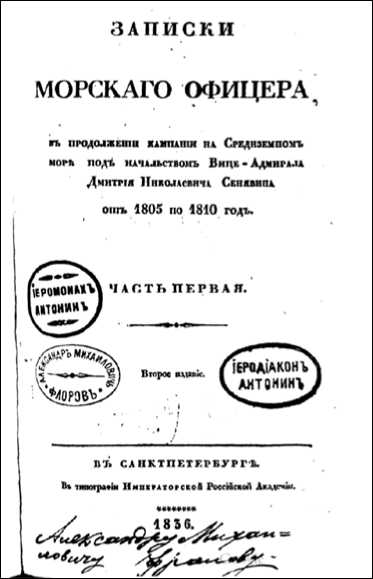

«Записки морского офицера»

В. Б. Броневского 1836 г. издания из библиотеки Троице-Сергиевой лавры

дворян, так и простолюдинов25. Первый офицерский чин прапорщика до 1845 г. давал потомственное дворянство (после 1845 г. личное дворянство) любому нижнему чину независимо от происхождения. В офицерские чины производили , т. е. возводили за заслуги или за беспорочную службу.

Впечатления капитан-лейтенанта Броневского о Второй Архипелагской экспедиции были описаны в знаменитых четырехтомных «Записках морского офицера», а также в «Письмах», опубликованных в качестве дополнения к «Запискам». Первое издание «Записок» увидело свет в 1818–1819 гг. в Петербурге. «Письма» были опубликованы в 1825– 1826 гг. в Москве. На страницах этих произведений писатель, среди прочего, подробно останавливается на этнографических описаниях населения Османской Империи — греков и турок — и сопровождает эти описания пространными историческими экскурсами. Остановимся подробнее на этих зарисовках морского офицера, ибо они имели важное значение для популяризации византийской истории и византийского культурного наследия среди читающей русской публики, которая после славных событий 1812–

1814 гг. и во многом благодаря творчеству Н. М. Карамзина (1766–1826) с большим интересом погружалась в поиски истоков русского национального самосознания.

Современные греки вызывают у Броневского весьма снисходительное отношение. «Нынешних [греков], — рассказывает морской офицер, — можно уподобить старцу в преклонных летах слабому, изможденному в силах и без противуречия слепо повинующемуся своенравной служанке. Однакож столько веков неволи, деспотическое правление магометовых последователей, хотя разрушили памятники просвещения и художеств, но несовершенно подавили их дух и не совсем изменили прежний характер. Продолжительное рабство и уничижение в течении стольких веков долженствовали ослабить добродетели и умножить пороки нынешних греков. Основываясь на сем положении, принимая во уважение тяжкое иго народа, суждение благомыслящего не будет строго; ибо несчастие заслуживает снисхождения. Трудно с точностью изобразить характер, искаженный бедствиями, падший от несчастий, и потому постараюсь означить только главные свойства оного. Греки тщеславны в счастии, искательны и льстивы в превратностях судьбы; с терпением, уклончивостью удивительной, тихим шагом они достигают почти всегда своей цели. Любовь к свободе и равенству еще не угасли, но взаимное недоброжелательство отклоняет то согласие, которое могло бы поставить их на чреду самобытных народов. Опасность встречают они бестрепетно, умеют умереть великодушно и для своего освобождения при удобном случае никогда не усумнятся пожертвовать жизнию. Храбрость их не уступает твердости Спартанской, они сколько дерзки в сражении, столько же хвастливы и ничем не довольны после оного, ни самая щедрая награда за малую услугу не может удовлетворить их. За сию хвастливость некоторые путешественники подозревали их мужество; сие несправедливо, и по моему мнению происходит оная от беспокойного нрава и наклонности к распрям, которыми отличались и предки их от всех народов. При деятельности и трудолюбии, они так проницательны и ловки в торговых оборотах, что из всего умеют извлекать себе пользу, и в сем отношении, думаю, далеко превосходят прародителей своих, которые также любили и поклонялись деньгам»26.

Читая эти строки, невольно складывается впечатление, что Броневский пишет не столько об увиденных им лично во время экспедиции архипелагских греках, сколько о вполне конкретных греческих военных деятелях своей эпохи. Храбрость, хвастливость, поклонение деньгам — все эти качества в избытке были присущи знаменитому греческому пирату Ламбросу Кацонису (1752–1805), который воевал на стороне России против турок в войну 1787–1791 гг., потом, после заключения Ясского мира, вышел из повиновения, но тем не менее удостоился в 1795 г. приема Императрицы Екатерины. Биография этого корсара, давшая творческую пищу лорду Байрону (1788–1824) и хореографам XIX столетия: Жюлю Перро (1810–1892) и Мариусу Петипа (1818–1910), вызывает сегодня в историографии яростную полемику27. Талантливый петербургский историк и специалист по Екатерининской эпохе Г. А. Гребенщикова в своих исследованиях убедительно развенчала культ этого «героя греческой нации», в то время как его защитники не смогли привести никаких убедительных аргументов в пользу своего кумира кроме традиционных обвинений оппонента в «фальсификациях», заимствованных из незамысловатого арсенала газетных крикунов.

Морскому офицеру бросается в глаза разительное отличие современных греков от их великих предков — как от античных эллинов, так и от средневековых ромеев: «Архипелагские греки, занимающиеся мореходством, говорят по-турецки и по-итальянски, никогда оным грамматически не учась. Новый язык, происходящий от древнего, искажен турецкими словами, однакож имеет доброгласие и меру. Древний же эллинский, которым писали и управляли сердцами целого народа славные витии Греции, не многие ученые греки разумеют, оным говорят теперь только профессоры в европейских университетах и малое число любителей словесности… Хотя при встрече с иностранцем они и именуют себя титулами наидревнейших фамилий; но сии Палеологи, Комнины и Ласкарисы, первые чиновники на островах, архонты и прое-стосы и т. п., не имея никаких прав дворянства, пользуясь только уважением личного достоинства, обращаются с последним работником как себе равным…»28

На этом фоне Османская Империя вызывает у Броневского уважение своей самобытностью и былым могуществом. Морской офицер Сенявинской эскадры выказывает врагам искреннее уважение: «Магомет II, покорив Грецию, предоставил побежденному народу свободное отправление обрядов веры, преемники его продажею высших санов духовенства, собиранием значительной подати за позволение строить церкви и монастыри, хотя временно и часто притесняли христиан; но никогда не были гонителями их Церкви. Терпимость мусульман была снисходительнее католиков, в землях коих горели костры и столько пролито крови за веру, и даже ныне в их владениях ни за какие деньги нельзя иметь той свободы, какую позволяют турки, сии мнимые враги имени Христова… Личная храбрость, величие души, мужество суть свойства турок, которыми покорили они многих столь же воинственных народов и в лучшей части света основали могущественную Оттоманскую Империю. Характер тихой, задумчивый и благородный, возмущаемый иногда страстями, делает турок подозрительными и противу врагов жестокими. При всем том они не мстительны и обиды охотно забывают. Не учение Магометовой веры, а пороки живущих с ними христиан побуждают их презирать всеми другими народами, кои не последуют их закону, который делает их в обхождении между собою великодушными, сострадательными и гостеприимными… соединяют простоту древнего парфянина с изнеженностью азиатца»29. Наблюдательный офицер, выбирая между врагами, с которыми ему довелось биться под командованием Сенявина, отдает очевидное предпочтение османам, которых сравнивает с древними победителями легионов Красса, и упрекает французов (среди прочих католиков) в порочности и фанатизме.

Писатель явно подразумевает при этом не только французов, но и испанскую инквизицию, которая продолжала осуществлять режим террора вплоть до свержения Бурбонов с испанского трона Наполеоном в 1808 г., т. е. в год завершения знаменитого «Лиссабонского сидения» эскадры адмирала Сенявина. Сам Броневский отбыл из Лиссабона еще в ноябре 1807 г. на фрегате «Венус» в Палермо, где корабль был блокирован англичанами30, но затем спасен от гибели благодаря временной передаче нейтральному Сицилийскому королевству. В 1808–1809 гг. Броневский оставался в Триесте на борту захваченного турецкого корабля «Седд Аль-Бахр». Только от сослуживцев узнал он впоследствии о политических талантах Сенявина, проявленных адмиралом в Лиссабоне. Это обстоятельство позднее дало повод П. П. Свиньину обвинять Броневского как автора во вторичности и слабой компетентности: Броневский как простой обер-офицер в отличие от самого П. П. Свиньина не имел доступа к штабным документам Сенявина31. Оказавшись после Тильзита (июнь 1807 г.) между двух огней, эскадра Сенявина была блокирована на рейде Лиссабона вчерашними союзниками — мощной английской флотилией адмирала Чарльза Коттона (1753–1812) с моря и новоиспеченными друзьями — французской армией генерала Жана Андоша Жюно (1771–1813) с суши. Понимая вынужденный и унизительный характер Тильзитского договора с Наполеоном, противоречившего интересам России, Сенявин смог избежать пленения своей эскадры и добился ее почетного интернирования англичанами при условии последующего возвращения русских моряков и их кораблей в Россию, что и было исполнено.

Броневский живо интересуется византийской историей, сведения о которой он, по-видимому, черпал из сочинения участника Четвертого Крестового похода 1204 г. маршала Шампани Жоффруа де Виллардуэна «Завоевание Константинополя», опубликованного стараниями французского эрудита Шарля Дюканжа (1610–1688) в 1657 г. в Париже и позднее, в 1729 г., перепечатанного в Венеции. В письме от 27 сентября 1808 г., отправленном друзьям по пути из Венеции в Пирано, любознательный мичман демонстрирует завидные познания из области византийской средневековой истории и обстоятельств изменения направления Четвертого Крестового похода 1204 г.: «Сверх колоний своих в Черном море в 1204 году отторгнули они (венецианцы. — А. М. ) от Восточной Империи многие области»32; «с царствования Урсеола II начинается век приращений и побед. Сей дож исходатайствовал у императора свободу торговать без пошлин во всех портах Греческой Империи, покорил Истрию и Далмацию и привязал к ней трактатом Кроацию33. «Французские крестоносцы, не имея чем заплатить за перевоз, согласились помочь ему (Энрике Дандоло. — А. М. ) в покорении Зары и других городов Далмации, отложившихся от республики; Дандоло потом успел склонить их обратить оружие противу похитителя Константинопольского престола. Алексей, сын несчастного, ослепленного и брошенного в тюрьму императора, нашел в нем сильного покровителя. Неутомимый Дандоло явился под стены Царя

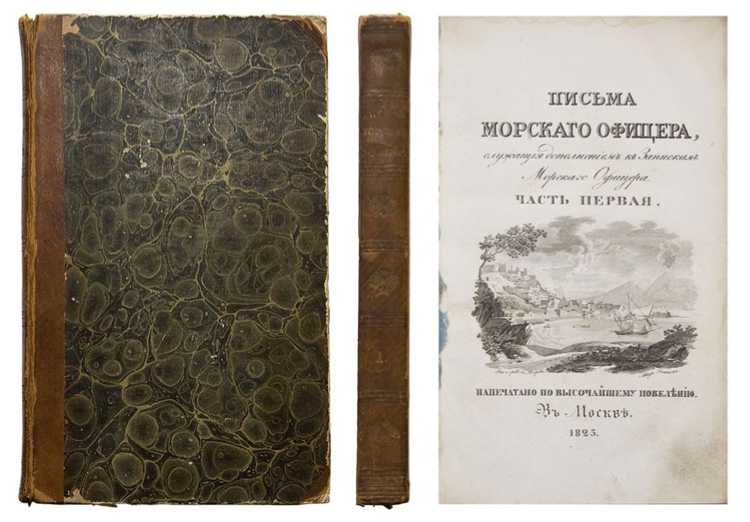

«Письма морского офицера» В. Б. Броневского града, разбил войска хищника и возвратил корону законному императору, который сына своего объявил соправителем. Вскоре возникли неудовольствия между крестоносцами и греками. Алексей не мог согласить противных партий. Новый изменник Муртсофуло возмутил народ, убил отца и сына и провозгласил себя императором. Предприимчивый Дандоло взял приступом Константинополь в 1194 (1204. — А. М.) году и по заключенному миру приобрел своему отечеству Морею, Кандию весь Архипелаг и несколько гаваней в самом Гелеспонте. Герой Дандоло, порытый славою и удрученный летами, умер в Константинополе»34.

Здесь Броневский, подвергавший католиков жесткой критике за конфессиональный фанатизм на страницах своих «Записок», восторгается доблестью венецианского дожа. Явно под впечатлением от повествования своего источника писатель присоединяется к обвинениям в адрес императоров Алексея III Ангела (1195–1203) и Алексея V Дуки Мурзуфула (1204), которые распространялись пропагандой крестоносцев и ретранслировались Жоффруа де Виллардуэном на страницах его сочинения.

В своих этнографических очерках морской офицер излагает также любопытные наблюдения, касающиеся нравов архипелагских греков и турок. «Непростительно было бы умолчать о прекрасном поле: красота их и теперь могла бы служить образцами Юнон, Диан и Венер. В больших торговых городах, более посещаемых иностранцами, гречанки любят наряжаться, показывают желание нравиться; но только осторожно и самым невинным образом. И малое кокетство имеет еще нужду скрываться; ибо чистота нравов стыдится и тени разврата. Живущие вместе с турками, тщательно избегают сообщества мужчин и подобно турчанкам проводят жизнь невидимками: редко позволяют они себе сквозь решетку окна смотреть на проходящих по улице. На островах, где нет турок, женщины пользуются свободою. Прелести их могли бы тут подвергнуться искушению волокит, если бы строгая добродетель не предохраняла их от того… Как святость состояния требует, чтобы поп не влюбился в другую и чтобы прелести верной супруги удерживали его в границах наистрожайшей должности, то в Архипелаге есть обыкновение, когда диакон посвящается в священники, должен он избрать невесту не только прекраснейшую, но добродетельную и кроткого нрава. Не эта ли причина, почему греки охотно ищут посвящения в духовное звание»35?

Сообщение Броневского о греческих диаконах заслуживает особого внимания с точки зрения церковного права. Очевидно, в эту эпоху на островах Архипелага у греков действовала церковная дисциплина, распространенная также в АрмяноГригорианской церкви: диаконы фактически могли вступать в первый брак вопреки нормам византийского Номоканона XIV титулов.

Добродетельным гречанкам Броневский противопоставляет хитроумных турчанок. «Заключение женщин, — пишет морской офицер, — есть следствие многоженства, и сколько сие обыкновение нам кажется странным, столько свобода наших женщин удивляет турок. Они думают, что вольность жен необходимо должна влечь их к распутству, и потому полагают, что нет между христианами ни одной честной женщины. Турчанки еще более удивляются сему; они не понимают, как возможно открыть лицо или обнажить шею перед глазами общества мужчин, торжественно обещавши хранить прелести только для одного мужа… Впрочем турецкие женщины не столько невольницы, как вообще у нас об них думают; они и в заключении своем умеют употреблять в свою пользу ту власть, которая дана их полу от природы. Высокого рождения могут делать посещения, прогуливаться, и муж не может сего им запретить. Многие жены не позволяют иметь наложниц; в сем случае супруг содержит их в особом доме, и также как у нас бывает, поздно вечерком, потихоньку и с заднего крыльца посещает их. В Константинополе сей обычай теперь в моде. При взаимных посещениях гостья оставляет туфли свои при дверях Сераля; бедный муж, как бы ни мучился любопытством или ревностию, не смеет войти в кабинет жены. Вот тропинка, оставленная для хитростей любви, которой турчанки столь же искусно пользуются, как и ита-льянки»36. По Броневскому, забитость и неволя турчанок — мнимая, под чадрой часто скрывается ослепительная красота и страстное сердце. Очевидно, Броневский как подлинное дитя XVIII столетия приобрел разнообразный опыт общения как с турецкими, так и с итальянскими чаровницами, что позволяло ему сопоставлять упадок нравов в Османской Империи с аналогичным явлением в России и сравнивать манеры турецкой ханым и итальянской синьориты.

В заключение своих очерков об Османской Империи Броневский цитирует американского офицера и дипломата, героя Берберийской войны, Уильяма Итона (1764–1811) и утверждает: «Могущество оттоманов ни в чем не разнится от государств, основанных воинственным народом, поддерживаемых военным правлением и счастливыми завоеваниями, благоприятствуемых стечением особых обстоятельств. Когда Греческая Империя при слабых своих властителях, при развращении нравов, от внутреннего неустройства, а наиболее от раздоров Западной с Восточною Церковью клонилась к упадку, тогда турки, одушевленные мужеством и непримиримою ненавистью к имени христиан, имея хорошо устроенные войска, под предводительством храбрых султанов, вышли во множестве из скифских жилищ своих, по несчастью в то самое время, когда вся Европа страдала под бичем безначалия, по причине повредившейся поместной (feodal) системы… Таким образом турки распространили владения свои в Азии, Африке и Европе, и Константинополь сделался столицей Империи обширнейшей и сильнейшей всех тогдашних Европейских государств»37.

Броневский отмечает вслед за Итоном, что в период упадка Византийской Империи турки вышли из «скифских жилищ», т. е. подчеркивает таким образом важнейшее значение истории сельджукских завоеваний XI столетия для понимания причин последующего возвышения османов. Писатель справедливо акцентирует внимание читателя также на пагубных последствиях схизмы 1054 г., т. е. отпадения папского Рима от Православной Кафолической Церкви, для исторических судеб Византии. Османская Империя в военном отношении даже превзошла Византию периода правления Македонской династии, превратившись к XVI в. в Империю, владения которой раскинулись на трех континентах. Причем произошло это тогда, когда европейские государства, вопреки мнению Итона, преодолевали феодальную раздробленность, вступали в эпоху Ренессанса и активного военно-политического развития. Но, как отмечает Броневский, Румянцев-Задунайский, Суворов-Рымникский и Орлов-Чесменский с малыми силами остановили буйство османов. «Беспрерывный ряд побед, прославивших царствование великой Екатерины, сломил надменность турок, и сия Империя с высоты военной славы своей пала и сделалась ни для какой значительной державы не опасна»38. С точки зрения Броневского, гений Екатерины и доблесть ее военачальников открывали новые перспективы, связанные с освобождением Константинополя, т. е. с возрождением «византизма» (хотя Броневский еще не знает этого понятия). Молодой флотский офицер, участник Афонского и Дарданелльского сражений, сравнивает военно-политическую деградацию Османской Империи с падением Наполеона Бонапарта и утверждает: «Кратчайший и удобнейший путь для покорения Константинополя показали нам древние наши герои Олег и Игорь. Содействие флота во всяких случаях необходимо, это доказала нам счастливая война 1770 года»39.

Подобно Императрице Екатерине Броневский обращается в своих размышлениях о судьбах Константинополя к «Повести временных лет» и вспоминает о легендарных походах на Царьград князей Олега Вещего и Игоря, оставивших яркий след в несо-хранившейся поэзии скальдов, на которую в начале XII в. опирались Нестор и его последователи. Броневский подчеркивает: именно Российский Императорский Флот должен стать ключом к обладанию Константинополем. Столетие спустя, в 1916 г., призыв сенявинского офицера был услышан вице-адмиралом Александром Васильевичем Колчаком (1874–1920)40.