Карельский костюм эпохи Средневековья (по археологическим материалам)

Автор: Кочкуркина Светлана Ивановна

Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu

Рубрика: Исторические науки

Статья в выпуске: 3, 2015 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена реконструкции древнекарельского костюма по материалам могильников, раскопанных на Карельском перешейке (Приозерский район Ленинградской области) в конце XIX в. Привлечены ювелирные изделия из современных раскопок средневековых городищ Северо-Западного Приладожья, а также результаты химического анализа цветного металла.

Реконструкция женской одежды, могильники и городища, результаты анализа цветного металла, современные работы по воссозданию древнего костюма и ювелирных изделий

Короткий адрес: https://sciup.org/14723219

IDR: 14723219

Текст научной статьи Карельский костюм эпохи Средневековья (по археологическим материалам)

(г. Петрозаводск, РФ)

Северо-западные берега Ладожского озера в эпоху Средневековья были освоены древними карелами, упомянутыми в русских летописях под этнонимом «корела». Совместными усилиями финляндских и отечественных археологов в течение более ста лет исследованы погребальные памятники, поселения, городища, клады, создавшие в итоге богатейшую информационную базу для изучения этнокультурной истории народа.

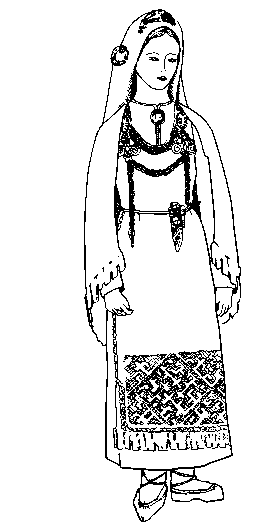

Для реконструкции средневекового костюма ценны материалы могильников (хранятся в Музейном ведомстве Финляндии), исследованных на Карельском перешейке в конце XIX в. финляндским ученым Т. Швиндтом [9]. Его труд содержит довольно подробное описание погребальных обрядов и материальной культуры, хозяйства и верований, а также мужского и женского костюмов. По мнению Т. Швиндта, женская одежда включала длинную юбку (точнее, безрукавную одежду или безрукавное платье. – С. К. ) из двух полотнищ плотной шерстяной ткани. Верхние концы заднего полотнища перекидывались на передние, слегка касаясь друг друга, а на предплечьях скреплялись овально-выпуклыми фибулами. Края обрабатывались светлой или ярко окрашенной шерстяной тканью либо фасонной лентой. Края передников из четырехниточной шерстяной ткани украшались спиральками из медных сплавов и бахромой. Наплечная накидка тоже из четырехниточной ткани отделывалась по краям бахромой и застегивалась фибулой. Платок из той же ткани, что и юбка, свисал с головы и крепился застежкой.

Однако предложенная Т. Швиндтом реконструкция не убедила исследователей. Кропотливая работа этнографов и специалистов по древним тканям, проведенная в Национальном музее Финляндии, завершилась демонстрацией в 1956 г. манекена («хозяйка Кауколы»), облаченного в реконструированный древнекарельский костюм: белую рубаху и наплечную накидку, синий головной платок и передник, коричневую юбку. Из украшений присутствовали парные овально-выпуклые фибулы, Ф-образные пронизки, ажурные цепе-держатели, от которых спускались бронзовые цепочки с висевшими на них ко-поушкой и шумящей подвеской (справа), ножом с бронзовой рукоятью в орнаментированных ножнах (слева). У ворота рубахи – круглая выпуклая застежка. Головной платок был прикреплен сюке-рё и чуть ниже – пластинчатой подковообразной фибулой карельского типа, наплечная накидка – выпуклой подковообразной. На шее – лента с нашитыми серебряными четырехугольными пластинками, в ушах – серьги. На подоле передника, заканчивающегося бахромой, располагалась широкая полоса из спиралек в виде крестов с загнутыми под прямым углом концами. На ногах манекена – кожаная обувь с ремешками, стягивающими икры [6].

Костюм «хозяйки Кауколы» также был подвергнут критике финляндской исследовательницей П.-Л. Лехтосало-Хиландер [7; 8]. Ею справедливо отмечены ошибки реставраторов: для карелов абсолютно не характерны серьги и бронзовые цепочки

(в могилах обнаружены, за единственным исключением, железные); противоречит истине и техника орнаментации древнекарельских украшений: чеканка вместо гравировки. Со своей стороны отметим еще некоторые недочеты в реконструированном костюме: шумящие украшения не были популярными у древнекарельских женщин; копоушки и шумящие коньковые подвески вместе в погребениях не встречены.

П.-Л. Лехтосало-Хиландер критикует реставраторов за то, что цветовые сочетания в костюме далеко не исчерпывают всего разнообразия красок, которыми пользовались в жизни. Представлены белый, синий и коричневый цвета, в то время как в различных погребениях встречены юбки – почти белая, окаймленная красноузорчатой тесьмой; темно-коричневая или черная, украшенная сине-красно-желтой тесьмой; с двухцветной каймой; светло-серая со жгутом. Передники – темно-серые или черные, синие с аппликацией из металлических крестиков. Головные платки – натурального темно-коричневого цвета или окрашенные индиго (синие). В некоторых погребениях могильника Кекомяки сохранились остатки льняных нательных рубах.

Данное разнообразие свидетельствует о том, что метод создания универсального костюма по данным нескольких погребений неправомерен; такой костюм реально не существовал. Этнографами всегда отмечалась индивидуальность народного костюма: не только у жительниц разных деревень, но и в одной деревне в женских нарядах наблюдалось разнообразие в деталях. Это характерно не только для карелов, но и для других народов. Одежда, выявленная в результате раскопок одного могильника, отличалась от одежды из других, территориально близко расположенных. Более того, женский наряд, воссозданный по материалам могил с богатым сопровождающим инвентарем, не отражал, да и не мог отражать моду рядового населения. В могилах со скромным содержанием, где мало украшений из цветного металла (способствующих сохранности текстиля), детали убранства проследить почти невозможно.

Как нам удалось выяснить в результате реконструкций нескольких женских костюмов XIII–XIV вв. по материалам могильников Карельского перешейка (4, рис. 16–17), у представителей одного и того же этноса по разным причинам, в том числе по возрастному признаку, наблюдаются различия и в наборе элементов одежды, и в цвете, и в составе украшений. Например, одна из двух женщин, погребенных в могиле Кекомяки-1 (рис. 1), была одета в тонкую льняную рубаху, отделанную тесьмой с серебряной нитью и застегнутую у ворота орнаментированной пластинчатой фибулой карельского типа. Поверх нее было надето белое шерстяное окаймленное красно-черной узорчатой тесьмой без рукавов одеяние, закрывающее весь корпус и скрепленное на плечах овально-выпуклыми фибулами; к ним были прикреплены Ф-образные прониз-ки с привесками, спиралевидные держатели цепей, от которых спускались железные цепи, заканчивающиеся с правой стороны копоушкой, с левой – ножом с орнаментированной рукоятью в ножнах. Темно-серый передник, украшенный полосой из бронзовых спиралек, составляющих сложные композиции, представляет собой лучший

Р и с. 1. Женский костюм из Кекомяки-1

Р и с. 2. Сюкерё образец не только среди изделий СевероЗападного Приладожья, но и Финляндии. Головной платок синего цвета прикреплялся к волосам серебряной сюкерё (рис. 2) и подковообразной фибулой карельского типа. Пальцы рук были украшены перстнями. Имелась ли наплечная накидка у этой женщины, сказать трудно, так как сопровождающие вещи обеих умерших перемешались. Но одно светло-серое наплечное покрывало в погребении все-таки зафиксировано. П.-Л. Лехтосало-Хиландер предполагает, что оно принадлежало второй женщине, одетой в темно-коричневую, почти черную, юбку и серый передник, довольно экономно украшенный по подолу спиральками. О головном платке не упоминается, но он непременно был, поскольку присутствовала головная застежка.

Для костюма из могилы Кекомяки-5 характерна иная цветовая гамма: безрукавная одежда, украшенная двухцветной каймой, наплечная накидка с бахромой и головной платок – темно-коричневые. В детском погребении отмечены безрукавное платье, наплечная накидка, но отсутствуют головной платок и передник. Видимо, эти детали одежды не носились подростками. Из предметов украшения в могиле найдены круглая нагрудная и две овально-выпуклые фибулы, украшенные плетением, подковообразная выпуклая застежка карельского типа, спиралевидные цепедержатели, пять различных бусин, двухголовая коньковая подвеска, маленький нож со следами кожаных ножен и т. д.

Костюм из Кекомяки-6 включал серое безрукавное одеяние, окаймленное жгутом, скрепленное овально-выпуклыми фибулами, от которых спускались Ф-образные пронизки, ажурные держатели цепей. Цепочкой с висевшим на ней ножом в ножнах заканчивалась лишь правая сторона гарнитура. Серая наплечная накидка скреплялась подковообразной выпуклой фибулой карельского типа. Синий передник был отделан одинарной каймой из бронзовых спиралек. С правой стороны пояса свисали две орнаментированные круглые пластинчатые подвески. В качестве шейного украшения использовалась обшитая тканью берестяная лента, украшенная серебряными пластинками. У ворота – медальон с изображением Марии Оранты. Синий головной платок скреплялся сюкерё и пластинчатой подковообразной фибулой карельского типа. На левой руке – серебряный перстень.

Костюм из безрукавного одеяния, головного платка, наплечной накидки и орнаментированного спиральками передника и с такими же, как в предыдущем погребении, украшениями обнаружен в Леппясен-мяки-4. Несмотря на стандартность одежды, погребенная выделялась ожерельем на шее, украшениями из спиралек на лбу и поясом на талии. Еще большим разнообразием отличается костюм из могильника Ховинсаари, хотя общий стиль, свойственный древнекарельской одежде, в обоих костюмах соблюден [4, 65–74 ].

Обратим внимание на то, что конструкция костюма, если отвлечься от деталей, оказывается сходной для населения Западной и Восточной Финляндии, а также Северо-Западного Приладожья. Это сходство не случайно – оно сложилось под воздействием на население данной территории конкретных исторических, географических и социально-экономических факторов.

Значительное место в украшениях женской одежды занимали спиральки. Финляндские исследователи не только изучили изделия из конкретных памятников, но и создали целостную картину для большого региона Северной Европы. На Карельском перешейке для прикрепления спиралек к переднику использовался способ аппликации: короткие спиральки нанизывались на нить (в новгородской Карелии чаще всего применялись ссученные вместе конская и шерстяная нити), пришивались к полосе ткани, которая затем прикреплялась к подолу передника. Такой орнамент был виден только с лицевой стороны. Известны сложные композиции в виде крестообразных фигур, являющиеся, по признанию финляндских специалистов, вершиной мастерства. В западнофинских передниках орнамент создавался уже в процессе изготовления ткани: в нити основы вдевались более толстые спиральки, и тогда орнамент был виден с обеих сторон. Отличие наблюдается и в оформлении наплечных накидок: в Западной Финляндии они украшались орнаментом из спиралек в виде звездочек, квадратов, четырехлистников и т. д., в Северо-Западном Приладожье края накидок отделывались тесьмой или каймой с бахромой, сотканной вместе с материей.

По мнению П.-Л. Лехтосало-Хиландер, украшение женской одежды спиральками представляло собой общеевропейскую моду, но народы по-своему применяли ее, поскольку женский костюм развивался на основе этнических традиций [5].

При раскопках древнекарельских городищ обнаружена значительная коллекция ювелирных изделий, использовавшихся для украшения женской одежды (рис. 3).

Р и с. 3. Терву-Линнасаари. Предметы из цветного металла: 1–3, 6 – фибулы; 4, 5, 10 – цепедержатели;

7, 9 – подвески-бубенчики; 8 – оковка ножен; 11, 12 – копоушки; 13, 14 – Ф-образные пронизки; 15 – блесна; 16 – игла от фибулы; 17, 18 – наременные накладки;

19 – изделие непонятного назначения

Меднолитейное дело в древнекарельских землях развивалось в русле передовых традиций. Впервые спектральный анализ химического состава металла 55 находок из археологических раскопок на городищах Тиверск и Паасо был осуществлен в 1980-е гг. [1]. Несмотря на то что Э. С. Васильева использовала качественный метод оценки концентрации химических элементов, эти данные позволили определить набор цветных металлов и сплавов, характерных для карельских памятников, и высказать суждения относительно источников поступления ювелирного сырья на эту территорию.

Спустя почти тридцать лет в практику археологических исследований вошли более совершенные методы определения химического состава древних металлов и сплавов. С их помощью можно получить информацию о количественном содержании элементов без отбора проб и ущерба для сохранности изучаемых объектов. Для анализа химического состава были привлечены 76 находок с древнекарельских городищ (исследование осуществлено сотрудником кафедры археологии Московского государственного университета Н. В. Ениосовой [3].

Анализ показал, что из свинцовых латуней (сплав меди, цинка, свинца) изготовлены изделия, датирующиеся X-XII вв. Многочисленна группа предметов украшения из оловянно-свинцовых бронз: овально-выпуклые фибулы, цепедержа-тели, рукояти ножей и т. д. Они были серебристо-серого цвета и производили впечатление серебряных (мы их таковыми и считали). Характерные примеси – серебро, мышьяк, сурьма – свидетельствуют о происхождении сырья из месторождений, обнаруженных на территории Германии. Изделия из свинцовых латуней хрупкие, поэтому их нельзя было подвергать даже простым кузнечным операциям из-за опасности повреждения.

Серебро представлено тремя пробами. Круглая фибула с гравированным орнаментом выполнена из двухкомпонентного высокопробного драгоценного металла. Менее высокая проба обнаружена у серебра, использованного для изготовления длин- ной иглы подковообразной фибулы и круглой застежки, у которой половина дуги ложновитая. Серебряный прут из Тивер-ска был исследован Э. С. Васильевой. Помимо меди и свинца в металле этого предмета есть цинк и олово. Различные комбинации легирующих компонентов в серебре, как правило, свидетельствуют о том, что к драгоценному металлу добавлялись в виде лома бронзовые, медные или латунные изделия, а также свинец в чистом виде.

Разнообразие карельских сплавов объясняется прежде всего многократной переплавкой изделий и сырьевых продуктов, поступавших из различных источников. Карельская выборка имеет много общих черт с новгородской и в целом вписывается в картину распространения ювелирного сырья на Северо-Западе в X-XV столетиях. Однако состав цветного металла Ка- релии отражает специфическую ситуацию региона, вовлеченного в торговые и политические контакты как с Новгородом, так и с Западом [2].

В последние годы реконструкцией национальных костюмов заинтересовались и в нашей стране. Качественное и научно обоснованное воссоздание древнекарельского женского костюма и сопутствующих ему украшений выполнено Т. И. Быковой, директором Сампо-центра финского языка и культуры (Санкт-Петербург), и высококлассными ювелирами. Специалисты не стремились к созданию точной копии древнего костюма, да это и невозможно, поскольку ткани и технологии совершенно другие, но достигли главной цели – познакомить заинтересованных лиц с эстетическими взглядами и технологическими достижениями карелов в эпоху Средневековья.

Список литературы Карельский костюм эпохи Средневековья (по археологическим материалам)

- Васильева, Э. С. Характеристика медных сплавов с городищ Тиверск и Паасо//Кочкур-кина С. И. Древняя корела. -Ленинград: Наука, 1982. -С. 185-188.

- Ениосова, Н. В. Древнекарельские ювелир-ные изделия из цветного и драгоценного ме-талла X-XV веков: ареал, датировка, хими-ческий состав/Н. В. Ениосова, С. И. Коч-куркина//Труды КарНЦ РАН. -2010. -№ 4. -С. 24-33.

- Ениосова, Н. В. Новые данные о химическом со-ставе цветного и драгоценного металла па-мятников летописной корелы//Кочкуркина С. И. Древнекарельские городища эпохи Средне-вековья. -Петрозаводск, 2010. -С. 248-262.

- Кочкуркина, С. И. Корела и Русь/С. И. Коч-куркина. -Москва: Наука, 1986. -144 с.

- Lehtosalo-Hilander, P.-L. Common characteristic features of dress-expressions of kinship or cultural contacts//Fenno-ugri et slavi 1978. -Helsinki, 1980. -S. 243-260.

- Lehtosalo-Hilander, P.-L. Euran puku ja muut muinaisvaatteet/P.-L. Lehtosalo-Hilander. -Vammala, 2001. -Kuva 32.

- Lehtosalo-Hilander, P.-L. Muinaispukujemme korut//Kotiseutu. -1979. -№ 5. -S. 255.

- Lehtosalo-Hilander, P.-L. Punahame-sinihuntu-monien mahdollisuuksien muinaispuvut//Vakkanen. -1973. -№ 2. -S. 15-22.

- Schwind, T. Tietoja Karjalan rautakaudesta//Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja. -1893. -№ 13. -206 s.