Кинетика конвективной сушки икры сазана как источника лецитина и решение математической модели данной операции

Автор: Поликарпова Виолетта Эдуардовна, Алексанян Игорь Юрьевич, Арабова Зарема Михайловна, Нугманов Альберт Хамед-Харисович, Хайбулов Ришад Абдулхакимович, Саинова Виктория Николаевна, Андреева Елена Викторовна

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Технология продовольственных продуктов

Статья в выпуске: 2, 2023 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - разработка рациональных режимных параметров операции высушивания икры из сазана путем теоретического и эмпирического исследования данной процедуры, а также построения, адаптации к объекту изучения и решения математической модели тепломассопереноса при ее осуществлении. Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: разработать рациональный способ конвективной сушки икорного сырья с учетом влияния основных факторов на процесс; получить расчетные зависимости кинетики влагоудаления и удельной производительности сушильного устройства от влияющих факторов; провести моделирование этого процесса, результатом которого будет распределение температуры по глубине слоя в зависимости от его влажности. Определен рациональный способ конвективной сушки икорного сырья с учетом влияния основных факторов на процесс, т. е., рациональными режимными показателями для обезвоживания сазаньей икры являются: vс.а. = 3,5 м/с, направленная вдоль поверхности высушиваемого материала; hвм = 0,015 м; Tс.а. = 40 °C; Tг.п. = 40 °С; Tвм = 10 °С; Wк = 01 кг/кг, что обеспечивает Y = 7,72 кг/(м2•ч), а время сушки до W = 0,10 кг/кг составляет 125 минут. Получены расчетные зависимости кинетики влагоудаления и удельной производительности сушильного устройства от влияющих факторов. Проведено моделирование процесса конвективной сушки икорного сырья, результатом которого стало распределение температуры по глубине слоя в зависимости от его влажности. рекомендованные режимы конвективно-кондуктивного подвода тепла для удаления влаги из сазаньей икры можно использовать при производстве лецитинсодержащих пищевых продуктов, а разработанные режимные параметры сушки икорного продукта и результаты ее моделирования могут успешно использоваться при реализации технологии лецитина из сазаньей икры, так как позволяют сохранить в объекте обработки необходимый целевой компонент.

Икра сазана, сушка, кинетика, внутренний тепломассоперенос, конвективный и кондуктивный энергоподвод, удельная производительность, математическая модель, метод конечных разностей

Короткий адрес: https://sciup.org/140297961

IDR: 140297961 | УДК: [664.834:635.615]:[001.891.57:604.4:577.16] | DOI: 10.36718/1819-4036-2023-2-218-227

Текст научной статьи Кинетика конвективной сушки икры сазана как источника лецитина и решение математической модели данной операции

Введение. Повышение эффективности глубокой переработки сырья товарного рыбоводства, в том числе мало востребованной на российском рынке икры пресноводных рыб семейства карповых [1], является важной и актуальной задачей. Пищевая индустрия РФ нуждается в природных эмульгаторах высокого качества, к примеру в лецитинах. Следует отметить, что карповая, в частности сазанья, икра содержит большое количество лецитина [2–4].

Известно, что самыми распространенными способами консервации являются сушка и замораживание исходного сырья.

Анализ способов обезвоживания показал, что эффективным для сазаньей икры является конвективный энергоподвод при возможной комбинации с кондуктивным при использовании ленточных сушильных установок. Это продиктовано возможностью сохранения в продукте лецитина, что позволит увеличить интенсивность удаления влаги из объекта при использовании сравнительно простых конструкторских решений. Снижение начальной температуры сушильного агента до 40 °С при условии отсутствия превышения температуры Т продукта этого порога даст возможность сохранения высоких качественных показателей икорного полуфабриката.

Для комплексного изучения процесса построения, адаптации к объекту исследования и решения математической модели переноса тепла и массы, а также выявления механизма отведения влаги из квазижидкой субстанции необходимо выявить кинетические закономерности внутреннего переноса тепловой энергии и массы и обмена ими на границе раздела фаз.

Цель исследования – разработка рациональных режимных параметров операции высушивания икры из сазана путем теоретического и эмпирического исследования данной процедуры, а также построения, адаптации к объекту изучения и решения математической модели тепломассопереноса при ее осуществлении.

Задачи: разработать рациональный способ конвективной сушки икорного сырья с учетом влияния основных факторов на процесс; получить расчетные зависимости кинетики влагоу-даления и удельной производительности сушильного устройства от влияющих факторов; провести моделирование этого процесса, результатом которого будет распределение температуры по глубине слоя в зависимости от его влажности.

Объект и методы. Объектом исследования является тонкий слой икры из сазана.

Определять кинетические закономерности операции удаления влаги можно аналитически, эмпирически и комплексно, совмещая данные подходы [5, 6]. В нашем случае эта задача решалась применением известных методик составления плана опытной серии и обработки полученных результатов при соблюдении технологически оправданных условий обезвоживания.

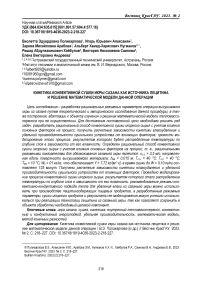

Схематически опытный стенд для отведения влаги из образца при комбинации контактного и конвективного подведения тепла в атмосферных условиях показан на рисунке 1. Конструктивное исполнение опытного стенда обеспечивает контроль и регулирование влияющих факторов (температуру теплового носителя и греющей пластины, скорость сушильного агента, высоту слоя) в необходимых диапазонах. Температура сушильного агента, как и греющей пластины, ограничивается 40 °С, так как при выходе за данный температурный порог вероятно перегревание и локальное подгорание навески, а интенсивность движения теплового носителя не должна превышать лимит 3,5 м/с по причине того, что в таком случае возможно деформирование поверхности образца, его деструкция и частичный унос.

Рис. 1. Схематическое изображение опытного стенды:

I – холодные потоки воздушной среды; II – поток теплоносителя при определенных температурном и скоростном режимах; III – поток теплоносителя на выходе из зоны сушки; 1 – вентиляторная станция; 2 – датчик контроля температуры; 3 – термический элемент; 4 – обечайка сушильной установки; 5 – навеска; 6 – анемометр электронного типа; 7 – нагретый пластинчатый элемент; 8 – весовое устройство; 9 – источник питания; 10 – калориферный узел

Принимая во внимание тот факт, что при анализе процедуры обезвоживания тонкого слоя образца выявить влажность W в его объеме или по глубине его сечения, соответствующего определенному времени протекания процесса, опытным путем затруднительно, то можно с допустимой погрешностью строить и математически описывать интегральные кривые вла-гоудаления как зависимость средней по слою W от времени операции.

За переменные факторы, обусловливающие величину интенсивности отведения влаги из образца от его исходной ин до итоговой И/ к (кг/кг), были взяты следующие: скорость сушильного агента vс.а. (м/с), направленная вдоль поверхности высушиваемого материала, и толщина его слоя ℎвм (м). В качестве неварьируемых параметров приняты следующие: температура сушильного агента 7с.а., температура греющей пластины 7г.п. и икры 7вм (°К).

Значения неварьируемых показателей, обусловливающих кинетику процедуры сушки, приведены в таблице 2.

Таблица 1

Влияющие на процесс обезвоживания икорного продукта и варьируемые факторы

|

И/ н , кг/кг |

V , м/с с . а . , |

ℎ вм , м |

И к , кг/кг |

|

0,64 |

1,5 |

0,010 |

0,10 |

|

2,5 |

0,015 |

||

|

3,5 |

0,020 |

Таблица 2

Неварьируемые параметры процесса обезвоживания арбузного полуфабриката

|

И н , кг/кг |

7 с . а . , °С |

Т °C 1 вм , |

7 г . п . , °С |

И/ к , кг/кг |

|

0,64 |

40 |

10 |

40 |

0,10 |

За целевую функцию взята масса высушенного образца М , отнесенная к площади рабочей поверхности S и времени процедуры т, т. е. Y, кг/(м2·ч)

Y = ․ (1) т∙ ․

В результате обозначенных эмпирических исследований получена и решена математическая модель теплопереноса и массообмена при отведении влаги при Т теплового агента 40 °С.

Нахождение Т в объеме тонкого слоя икры при комбинированном подведении тепла к нему можно осуществить посредством решения комплекса уравнений переноса тепла и вещества, что заметно упрощается, решая лишь соотношение для трансфера тепловой энергии, применив эмпирические уравнения, описывающие кинетические закономерности отведения влаги [6].

Решение математической модели конечноразностным численным способом [7] опиралось на допущения, обоснованные в публикациях [6].

Уравнение трансфера тепловой энергии в частных производных в одномерном варианте выглядит как

= ∙ + Г-Р дС = , дт где X – координата глубины слоя навески, м; а – параметр ее температуропроводности, м2/с; ^| – интенсивность влагоудаления, кг/(кг·с) при допуске изотропности ее структурной организации; г – суммарная энергетическая составляющая, обусловленная парообразованием и нарушением связи воды с сухим веществом, Дж/кг; р – ее плотность, кг/м3; Су – ее объемная теплоемкость Дж/(м3·К).

Результатом решения соотношения (2) при заданных краевых условиях будет функциональная зависимость т =( с , х ) , причем целесообразно провести рокировку W и концентрации сухого остатка С =1- W .

Граничные условия в приведенном варианте конвективного подведения тепла выглядят следующим образом:

Л( С ) S =- а ( Тс ․ а - ^пов ), (3 )

где а – коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2·К);

․ – для теплоносителя; 7пов – для поверхнос ти контакта фаз, °К.

Для второй границы между образцом с исходной Т =283 °К, приближающейся по экспоненте к Т =313 °К греющей поверхности, граничное условие выглядит как

7 пов =313-е5(с нач ~с ), (4)

где 7 пов – текущая для образца, °К; снач – изначальное и с – текущее относительное содержание сухого скелета в навеске, кг/кг.

Уравнение (2) решалось в среде Mathcad Professional.

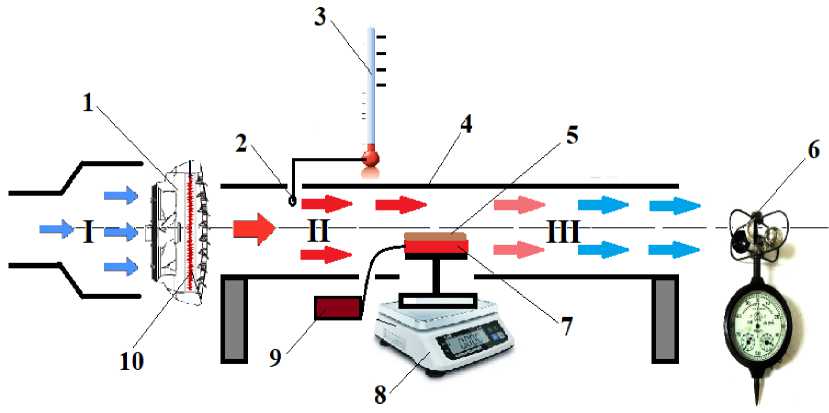

Результаты и их обсуждение. В итоге получены кривые влагоудаления из квазижидкой икорной субстанции, которые частично показаны на рисунке 2.

Опытное изучение обезвоживания при T с.а. = 40 °C, T г.п. = 40 °С и 1,5 ≤ v с.а. ≤ 3,5 м/с привело к выводу о том, что удельный съем сухого материала ниже при h вм = 0,01 м, а при h вм = 0,02 м выше, даже с учетом большей длительности процедуры отведения влаги из икорного продукта, т. е. порядка трех часов. Величина v с.а. , которая варьировалась от 1,5 до 3,5 м/с, оказывала существенное влияние на снижение продолжительности сушки, в среднем на 10 %, что объясняется тем, что с ростом скорости газового потока над высушиваемым материалом увеличивается и коэффициент массоотдачи и, следовательно, повышается скорость влагоуда-ления.

ность, %

■ - толщина слоя 0,015 м

• - толщина слоя 0,010 м

Параметры сушки:

скорость сушильного агента - 3,5 м/с;

температура сушильного агента - 40°С;

температура подложки - 40°С;

температура объекта сушки - 10°С.

Время, с

О 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500

Рис. 2. Кривые влагоудаления из икры сазана

К тому же при увеличении скорости сушильного агента достигается более равномерный прогрев продукта, особенно при hвм = 0,01 м, и ускоряется отвод испаренной влаги из рабочей зоны сушки. Следует отметить, что при визуальном анализе среза высушенной продукции при толщине слоя hвм = 0,02 м в центральной его части наблюдались локации непросушенно-го материала (явный переход от оранжевого оттенка икры к бледно-серому), вследствие чего считаем наиболее рациональной толщину слоя, равной hвм = 0,015 м.

Таблица 3

|

Vс ․ а ․ , м/с |

г ․ п ․ , °С |

ℎ вм , м |

T, с |

Y , кг/(м2·ч) |

|

1,5 |

40 / 40 |

0,010 |

6900 |

5,59 |

|

1,5 |

40 / 40 |

0,015 |

9000 |

6,43 |

|

1,5 |

40 / 40 |

0,020 |

11100 |

6,95 |

|

2,5 |

40 / 40 |

0,010 |

6300 |

6,12 |

|

2,5 |

40 / 40 |

0,015 |

8100 |

7,14 |

|

2,5 |

40 / 40 |

0,020 |

9900 |

7,79 |

|

3,5 |

40 / 40 |

0,010 |

5700 |

6,78 |

|

3,5 |

40 / 40 |

0,015 |

7500 |

7,72 |

|

3,5 |

40 / 40 |

0,020 |

9000 |

8,57 |

|

Дополнительные сведения |

Площадь подложки S=0,002 м2, плотность икорного продуктаp=1071 кг/м3 |

|||

Результаты опытной серии по изучению влагоудаления из икры сазана

С учетом данных таблицы 3 выведена зависимость Y от vс ․ а ․ , м/с и ℎ вм , м

Y =(3,3∙103v с ․ а ․ 2-1,42∙104 V с ․ а ․ +7,475∙103)ℎ вм 2 + (-108,5 V с ․ а ․ 2+

+495 V с ․ а ․ с -․ а ․170,375)ℎ вм + с ․( а ․0,82 V с ․ а ․ 2 - 3,26 V с м ․ а ․ + 5,995)․ с ․ а ․ (5)

Из соотношения (5) следует, что рост как высоты слоя навески, так и интенсивности движения теплоносителя до определенных пределов обусловливает увеличение Y .

В случае увеличения высоты слоя, с одной стороны, увеличивается вес сухого образца, а с другой – рост времени протекания операции. Повышение толщины слоя у исходного продукта до 0,02 м при повышении Y нерезонно, что обусловлено вероятностью подгорания и пересушки поверхности образца при влажной сердцевине, особенно при кондуктивном энергоподводе. При высоте менее 10 мм время процедуры может снизиться вдвое, что приводит к уменьшению габаритов агрегата (протяженности транспортера), но обусловливает падение Y . Рациональной служит изначальная высота слоя в 15 мм при снижении ее вследствие десорбционной усадки до 8 до 11 мм.

Увеличение скорости сушильного агента также приводит к росту величины удельной

ℎвм = 0,010 м производительности, но она не может превышать порог в 3,5 м/с, так как приводит к деформации поверхностного слоя у высушиваемого продукта.

Таким образом, рациональными режимными показателями для обезвоживания сазаньей икры являются: vс ․ а ․ =3,5 м/с, направленная вдоль поверхности высушиваемого материала; ℎ вм = 0,015 м; 7 с ․ а ․ =40 °С; 7 г ․ п ․ =40 °С; 7 вм =10 °С; И к = 0,1 кг/кг, что обеспечивает Y = 7,72 кг/(м2·ч), а время сушки до W = 0,10 кг/кг составляет 125 мин.

Для упрощения математического описания кривых обезвоживания и интенсивности данной d (1-Ж )

операции = f (1- W ) получены обратные закономерности изменения т =( C ) , показанные на рисунке 3.

Кривые сушки (рис. 3) описаны с относительной ошибкой аппроксимации ниже 10 % в следующем виде:

т=8,642∙104C3 -1,556∙105C2+9,6227∙104C-1,8681∙104 ․ (6)

hвм = 0,015

T=7,578∙104C3 -1,281∙105C2+8,026∙104C-1,587∙104 ․ (7)

В уравнениях (6) и (7): T – продолжительность сушки, с; C – концентрация сухого остатка в навеске, кг/кг.

кривые аппроксимации

С, кг/кг

-Н---------1------►

0.9 0.95

■ - толщина слоя 0,015 м

• - толщина слоя 0,010 м время, с

Параметры сушки:

скорость сушильного агента - 3,5 м/с; температура сушильного агента - 40°С; температура подложки - 40®С;

температура объекта сушки - 10°С.

Рис. 3. Кривые обезвоживания икорного продукта при рациональных режимах проведения процесса

03 0.35 03 0.45 о'5 0.55 о'б 0.65 07 0.75 03

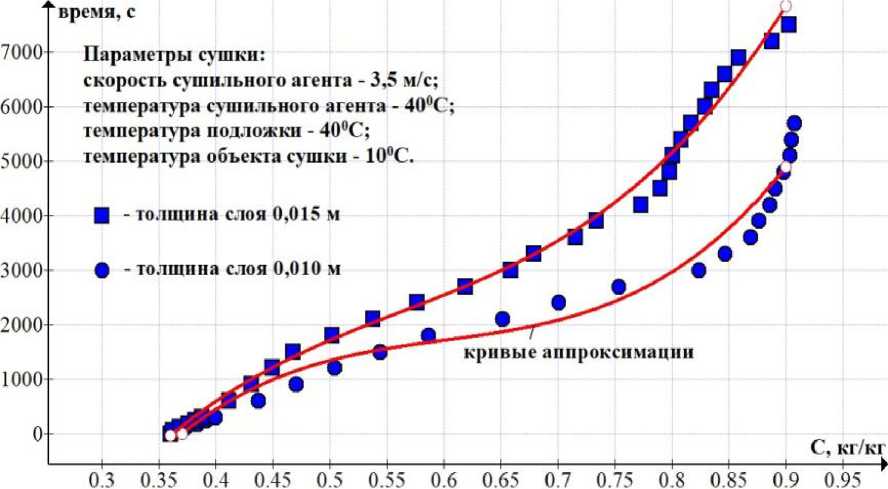

При взятии производной от т = f (С) имеем — = f (С) и, осуществив математическую транс- и формацию, получаем: ^С = i/(f (С)), представленные графически (рис. 4), и их математическое описание (8) и (9):

а с

г

d т 25,926• 1 О 4С2- 3,1 1 2 • 1 О 5 С +9,6227• 1 04 ’

d С __________________1_________________ dr 22,734• 1 04 С 2 - 2,562 • 1 05С+8,026^ 1 04’

Рис. 4. Кривая интенсивности обезвоживания икры из сазана

На кривой интенсивности удаления влаги присутствуют две зоны [6, 8]. В первой зоне наблюдается повышение интенсивности отведения влаги, в основном в свободном состоянии, до экстремума. Причем интенсивное парообразование в этой зоне обусловливает отсутствие перегревания и подгорания образца при его малозаметной усадке и последующей организации капиллярно-пористой структуры сухой субстанции. По завершении первой зоны W в поверхностном слое становится раной гигроскопической. При этом активизируются процедуры отведения воды в адсорбционно-связанном состоянии при прогревании образца.

В последующей зоне после прохождения пика интенсивности при появлении несоответствия между потоками испаряющейся воды из поверхностного слоя и продвигающейся из его ядра к периферии присутствует углубление границы парообразования [8, 9]. Т по глубине слоя стремится к Т теплоносителя, что повышает вероятность деструкции поверхностного слоя образца и формирования в нем пустот.

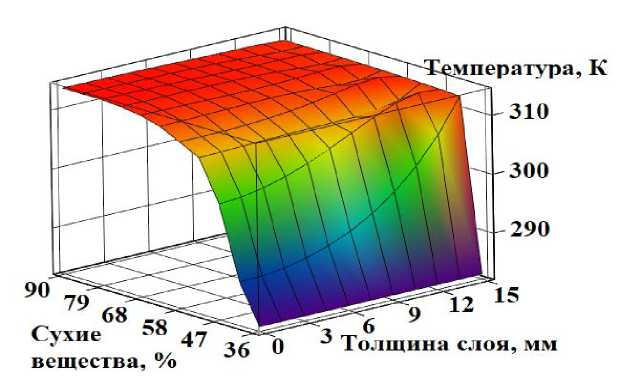

На рисунке 5 приведена интенсивность продвижения фронта Т по глубине слоя и в зависимости от длительности операции для слоя 15 мм высушиваемого икорного продукта с конечной влажностью 10 %. Из рисунка вытекает, что при произвольном C в навеске присутствуют градиенты Т по причине инерции трансфера тепла. Вид температурного поля обусловлен явлениями интенсивного испарения свободной влаги и «парникового эффекта», который связан с повышением давления водяного пара внутри пор, ячеек, капилляров в структуре высушиваемого материала и их деструкции по этой причине, причем экстремум наблюдается на участке (47 % < C < 58 %), следующим за прогревом объекта сушки до температуры парообразования.

Рис. 5. Трансформация полей температур в течение процесса обезвоживания икорного продукта толщиной 15 мм

Это определяется тем, что фазовый переход вода-пар сопровождается отведением тепловой энергии от вещества и, как следствие, снижением его температуры, в большей степени на поверхности по сравнению с его внутренними слоями. При взаимодействии навески с нагретой подложкой с Т г.п. изначально присутствует повышение ее Т, приближающейся к Т г.п. Отметим, что Т навески не превышала пороговой в 314 °К.

Заключение. Определен рациональный способ конвективной сушки икорного сырья с учетом влияния основных факторов на процесс, т. е. ра- циональными режимными показателями для обезвоживания сазаньей икры являются: Vc.a. = 3,5 м/с, направленная вдоль поверхности высушиваемого материала; heM = 0,015 м; Тса = 40 °С; ТгЛ = 40 °С; Твм = 10 °С; Wk = 0,1 кг/кг, что обеспечивает Y = 7,72 кг/(м2^ч), а время сушки до W = 0,10 кг/кг составляет 125 мин.

Получены расчетные зависимости кинетики влагоудаления (уравнения (6) и (7)) и удельной производительности сушильного устройства от влияющих факторов (уравнение (5)).

Проведено моделирование процесса конвективной сушки икорного сырья, результатом ко- торого стало распределение температуры по глубине слоя в зависимости от его влажности (рис. 5).

Из вышеизложенного следует, что рекомендованные режимы конвективно-кондуктивного подвода тепла для удаления влаги из сазаньей икры можно использовать при производстве лецитинсодержащих пищевых продуктов, а разработанные режимные параметры сушки икорного продукта и результаты ее моделирования могут успешно использоваться при реализации технологии лецитина из сазаньей икры, так как позволяют сохранить в объекте обработки необходимый целевой компонент.

Список литературы Кинетика конвективной сушки икры сазана как источника лецитина и решение математической модели данной операции

- Российский рынок рыбных товаров. URL: https://spravochnick.ru/marketing/rossiyskiy_rynok_rybnyh_tovarov (дата обращения: 23.10.2022).

- Лебская Т.К., Менчинская А.А. Сравнительная характеристика пищевой ценности икры некоторых рыб // Вестник науки и образования Северо-Запада России. 2015. Т. 1, № 2. С. 91-97.

- Жане М.Р., Лисовая Е.В., Агафонов О.С. Инструментальный способ определения качества лецитинов // Науч. тр. Северо-Кавказского федер. науч. центра садоводства, виноградарства, виноделия. 2019. Т. 26. С. 215-221.

- Пищевые инновации и биотехнологии: технологии пищевых производств, качество и безопасность / под общ. ред. А.Ю. Просекова. Кемерово, 2019. Т. 1. 340 с.

- Сушка пищевых растительных материалов / Г.К. Филоненко [и др.]. М.: Пищевая промышленность, 1971. 440 с.

- Алексанян И.Ю. Развитие научных основ процессов высокоинтенсивной сушки продуктов животного и растительного происхождения: автореф, дис.... д-ра техн. наук: 05.18.12. М., 2001. 52 с.

- Сажин Б.С. Основы техники сушки. М.: Химия, 1984. 320 с.

- Максименко Ю.А. Развитие научно-практических основ и совершенствование процессов сушки растительного сырья в диспергированном состоянии: дис. … д-ра техн. наук: 05.18.12. Воронеж, 2016. 502 с.

- Плановский А.Н., Рамм В.М., Каган С.З. Процессы и аппараты химической технологии: учеб. для техникумов. М.: Химия, 1968. 847 с.