Классификация котловин карстовых озер мира по особенностям морфологического строения на основе кластерного анализа

Автор: Ахмедова Наталья Сергеевна

Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana

Рубрика: Природная среда

Статья в выпуске: 1 (18), 2011 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются особенности морфологического строения котловин карстовых озер мира, выявленные на основе кластерного анализа, проводившегося на 12 и 3 доминирующих параметрах 190 карстовых озер. Результатом стало построение дендрограмм, на основании которых проводилась классификация на морфологические типы котловин, свойственные морфологии трех генетических типов котловин карстового происхождения: карстовых, суффозионных, термокарстовых.

Дендрограмма, база данных wordlake, главные компоненты, котловина озера карстовая, котловина озера суффозионная, котловина озера термокарстовая, морфометрический параметр, морфологическое строение

Короткий адрес: https://sciup.org/14031232

IDR: 14031232 | УДК: 551.435

Текст научной статьи Классификация котловин карстовых озер мира по особенностям морфологического строения на основе кластерного анализа

Terra Humana

Типизация карстовых озер по морфометрическим параметрам с выявлением особенностей морфологического строения ранее не проводилась. Для решения данной задачи использовался метод кластерного анализа (КА), предназначенный для разбиения совокупности объектов на однородные группы (кластеры или классы) и представляющий собой набор различных алгоритмов классификации. Преимущество кластер-анализа заключается в том, что он работает даже тогда, когда данных мало и не выполняются требования нормальности распределений случайных величин и другие требования классических методов статистического анализа [3].

Используя иерархический алгоритм анализа данных, выстроим классификации с использованием расстояния Евклида, что имеет большую ценность, поскольку объективно показываются различия между классами и объединение кластеров осуществляется по методу Уорда.

Методы многомерного анализа, в т.ч. КА, позволяют рассмотреть внутреннюю структуру морфометрических параметров и выявить основные особенности морфологического строения котловин карстового происхождения [1].

Исходные данные. В основу исследований положен материал базы данных WORDLAKE, созданной С.В. Рянжиным [8]. В базе собраны морфометрические параметры котловин карстовых озер мира. Большой объем информации при обработке данных статистических рядов повышает надежность результатов. Рассматриваемый класс карстовых озер включает три типа: карстовые, суффозионные, термокарстовые. Такое деление принято «классическим» в лимнологии [2; 6: 7; 9].

В качестве исходных данных в матрицу помещены морфометрические параметры 69 карстовых озер (КО), 8 суффозионных озер (СО), 113 термокарстовых озер (ТО) мира: размерные ( А – площадь зеркала, км2; B – ширина, км; Нmax – максимальная глубина, м; Нavg – средняя глубина, м; L – длина, км; l – длина береговой линии, км; V – объем, км3) и безразмерные ( ShLD – коэффициент извилистости, С – коэффициент емкости, Кu – коэффициент удлиненности, Коt – коэффициент открытости, а – коэффициент «глубинности»). Таким образом, размерность исходной матрицы составила 190 случаев х 12 характеристик. Кроме того, необходимо отметить тот факт, что поскольку встречались значения с боль-

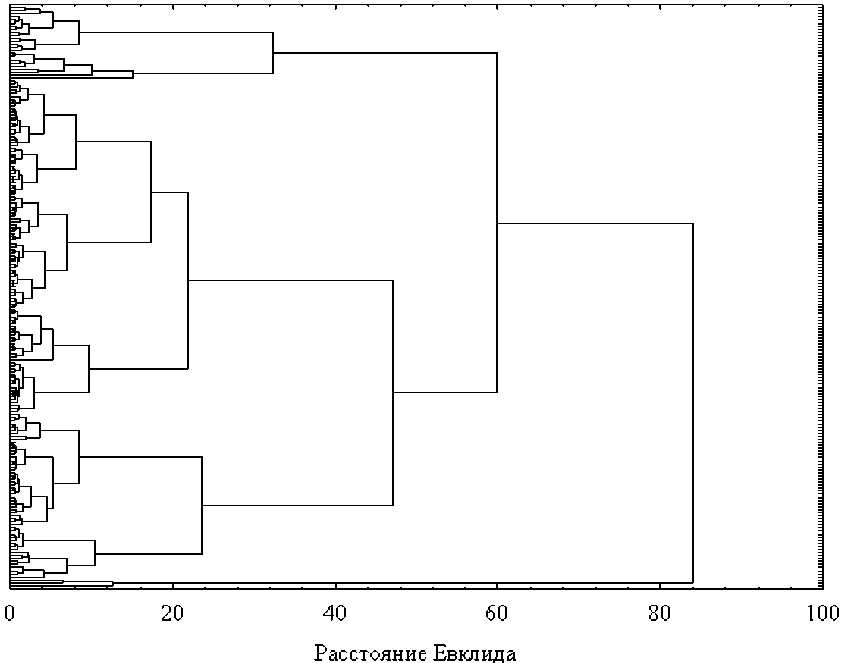

Рис. 1. Дендрограмма классификации карстовых озер на основании двенадцати морфометрических признаков.

Таблица 1

Средние значения ряда морфометрических параметров карстовых озер

|

Морфометрический параметр |

Морфологический тип котловины |

||

|

1 тип. Большие, глубокие, вытянутые |

2 тип. Небольшие, округлые |

3 тип. Маленькие, мелкие, извилистые |

|

|

значение ряда: Xmin ≤ X‾ ≤ Xmax |

|||

|

A , км2 |

0,000037 ≤ 8,87 ≤ 680 |

0,00025 ≤ 0,967 ≤ 23,3 |

0,003 ≤ 1,44 ≤ 29,1 |

|

V , км3 |

0,0000005 ≤ 0,073 ≤ 5,13 |

0,00000005 ≤ 0,001 ≤ 0,003 |

0,00002 ≤ 0,004 ≤ 0,19 |

|

H avg , м |

0,4 ≤ 6,44 ≤ 51,8 |

0,2 ≤ 3,61 ≤ 9,8 |

0,25 ≤ 3,0 ≤ 27,6 |

|

H max , м |

0,4 ≤ 14,35 ≤ 250 |

0,1 ≤ 17,03 ≤ 426 |

0,5 ≤ 5,60 ≤ 70 |

|

l , км |

0,025 ≤ 12,20 ≤ 226 |

0,47 ≤ 6,05 ≤ 16,2 |

1,08 ≤ 4,12 ≤ 19,2 |

|

hLD |

0,01 ≤ 1,44 ≤ 3,49 |

0,04 ≤ 1,06 ≤ 1,36 |

0,091 ≤ 1,44 ≤ 2,84 |

|

B , км |

0,006 ≤ 0,93 ≤ 26 |

0,01 ≤ 0,67 ≤ 5,4 |

0,002 ≤ 0,62 ≤ 4,9 |

|

L , км |

0,01 ≤ 2,03 ≤ 55 |

0,004 ≤ 1,38 ≤ 7,9 |

0,005 ≤ 1,31 ≤ 8,8 |

|

С |

0,08 ≤ 0,46 ≤ 0,89 |

0,11 ≤ 0,50 ≤ 0,83 |

0,12 ≤ 0,52 ≤ 0,88 |

|

К u |

0,63 ≤ 2,28 ≤ 18 |

1 ≤ 3,53 ≤ 17,7 |

1 ≤ 2,32 ≤ 17,0 |

|

К оt |

0,000079 ≤ 0,074 ≤ 2,77 |

0,00031 ≤ 0,046 ≤ 0,43 |

0,00039 ≤ 0,01 ≤ 0,053 |

|

а |

0,00013 ≤ 0,011 ≤ 0,27 |

0,0002 ≤ 0,0084 ≤ 0,033 |

0,00035 ≤ 0,003 ≤ 0,015 |

Примечание: X‾, X max , Xmin – среднее, максимальное, минимальное значение в классе

Cреда обитания

шими абсолютными значениями параметров, которые резко выделяются из общего распределения, они были исключены из исходной матрицы, а от абсолютных значений размерных параметров был взят десятичный логарифм ввиду большого диапазона абсолютных значений ряда морфометрических параметров.

Морфологические классификации котловин карстовых озер. Результатом применения КА стала дендрограмма, на которой присутствует четкое деление на типы (рис. 1). Видно, что невозможно выделить оптимальное число типов, поэтому важно оценить качество возможных классификаций: деление на три и четыре типа. Как критерий качества классификаций использовалось расстояние, которое достигает максимума при среднем минимальном внутриклассовом DBK и среднем максимальном межклассовом расстояниях DMK. Установлено, что наибольшее расстояние – для трех типов, поэтому принимаем данную классификацию как наиболее надежный вариант.

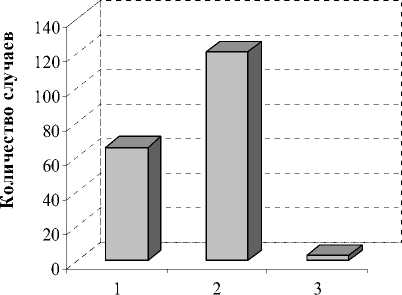

Разделение всей совокупности озер на три генетических типа представлено на диаграмме (рис. 2).

Рис. 2. Разделение совокупности карстовых озер на три морфологических типа на основании двенадцати независимых параметров.

Terra Humana

Анализ рис. 2 показывает, что четкого деления на генетические типы не происходит. В первую группу попали КО, СО, ТО, с преобладанием КО (18 случаев). Во вторую группу попали озера всех трех генетических типов с преобладанием ТО (106 случаев). Третья группа состоит только из ТО (3 случая). На основании образовавшихся трех групп «смешанного происхождения» была составлена сравнительная характеристика средних значений морфометрических параметров (табл. 1).

Выявленные три типа КО (по преобладающему типу озер) отличаются между со- бой по средним значениям рассмотренных морфометрических параметров. При сравнении средних арифметических значений разных классов по критерию Стьюдента (при уровне значимости α = 5%) видно, что морфометрические параметры (L, B, l, А, Нavg; Нmax; V, ShLD, С, Кu, а) отличны друг от друга (не равны). Данное обстоятельство позволяет говорить о различиях генетических типов (преимущественно размерных). Причем характер различия размерных параметров напрямую отражается на безразмерных.

Для снижения размерности исходной матрицы (190 х 12) на основе методов главных компонент (ГК) были выделены три доминирующих параметра, которые показывают, влияние каких параметров является определяющим (табл. 2) [4; 5].

Таблица 2

Собственные векторы (нагрузки)

|

Морфометрические параметры |

ГК 1 |

ГК 2 |

ГК 3 |

|

A |

0,856 |

0,051 |

0,454 |

|

V |

0,794 |

–0,360 |

0,452 |

|

H avg |

0,129 |

–0,910 |

0,139 |

|

H max |

0,134 |

–0,942 |

0,114 |

|

l |

0,938 |

–0,031 |

–0,285 |

|

B |

0,873 |

0,067 |

–0,230 |

|

L |

0,943 |

–0,007 |

–0,265 |

|

hLD |

0,164 |

0,054 |

–0,915 |

|

С |

–0,017 |

0,318 |

0,040 |

|

К u |

0,321 |

–0,140 |

–0,156 |

|

К оt |

–0,334 |

–0,841 |

–0,264 |

|

а |

–0,254 |

–0,881 |

–0,195 |

|

Собств. числа |

4,236 |

3,461 |

1,618 |

|

Доля дисперсии |

0,353 |

0,288 |

0,135 |

Примечание: наибольшие нагрузки выделены полужирным шрифтом

Анализ собственных чисел, показыва- ет, что первые три главных компоненты описывают 77,6% дисперсии, при этом первая компонента описывает 35,3% дисперсии, вторая – 28,8%, третья – 13,5% (табл. 2). Далее будет исследоваться три ГК. Любая ГК отражает некий процесс, который влияет на изменчивость группы данных (в нашем случае – морфометрических параметров). На данные параметры приходятся наибольшие значения нагрузок, и определяем их как доминирующие: 1ГК: L (–0,943); 2ГК: Hmax (–0,942); 3ГК: ShLD (–0,915). Остальные параметры не рассматриваем, поскольку они являются избыточными, т.к. дублируют вышеуказанные или являются малоинформативными при классификации озер.

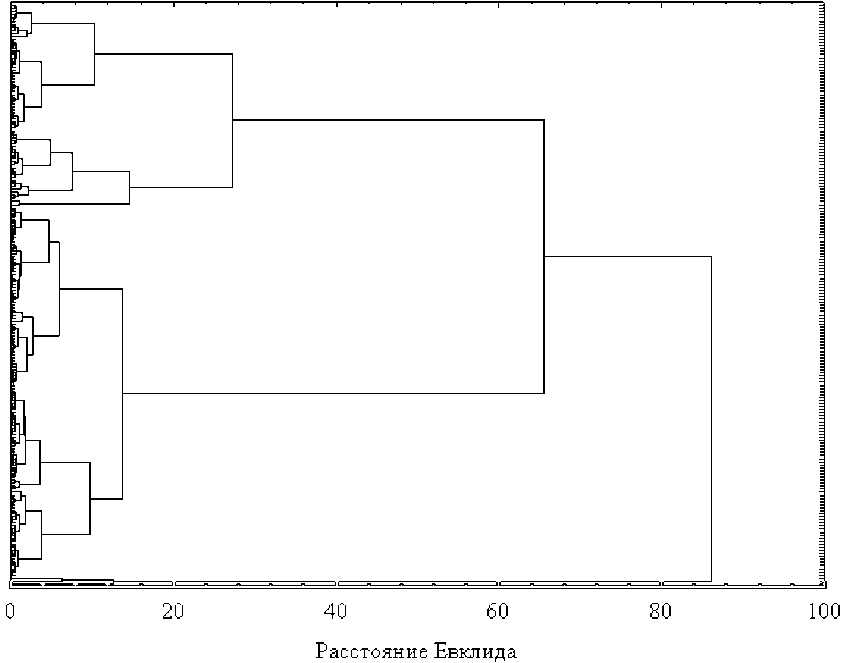

Исходной матрицей для проведения кластерного анализа явилась аналогичная матрица размерностью 190 случаев х 3 характеристики. Результатом применения данного метода было построение дендрограммы, которая показала, что произошло четкое деление на три типа (рис. 3).

Разделение всей совокупности озер на три типа представлено на рис. 4.

Анализ структуры состава образовавшихся типов показал, что четкого деле- ния на генетические классы не произошло (рис. 4). Так, в каждой из трех групп наблюдаем доминирование ТО: 47, 63, 3 случаев соответсвенно. Третья группа выделилась обособленно, причем состоит только из 3 ТО, отличающихся по своей морфометрической структуре незначительным объемом в связи с малыми глубинами и большими значениями длины и

Рис. 3. Дендрограмма классификации карстовых озер на основании трех независимых доминирующих признаков.

Таблица 3

характеристики морфометрических параметров различных генетических групп карстовых озер

|

Морфометрический параметр |

Морфологический тип котловины |

||

|

1 тип Глубокие |

2 тип Небольшие, округлые |

3 тип Мелкие, извилистые |

|

|

значение ряда: Xmin ≤ X‾ ≤ Xmax |

|||

|

L , км |

0,73 ≤ 4,37 ≤ 55 |

0,068 ≤ 1,26 ≤ 8 |

3,08 ≤ 5,03 ≤ 7,4 |

|

Hmax , м |

2 ≤ 13,11 ≤ 76 |

0,6 ≤ 8,27 ≤ 56 |

1,4 ≤ 1,87 ≤ 2,8 |

|

hLD |

1,31 ≤ 2,67 ≤ 8,41 |

0,09 ≤ 1,02 ≤ 1,67 |

13,17 ≤ 20,01 ≤ 27,38 |

Примечание: X‾, Xmax, Xmin – среднее, максимальное, минимальное значение в классе

Cреда обитания

Рис. 4. Разделение морфологических типов карстовых озер на основании трех независимых параметров.

ширины озера. СО присутствуют только во второй группе, а КО распределены в первой, второй в количестве 19, 50 случаев соответсвенно.

На основании образовавшихся типов «смешанного происхождения» была составлена сравнительная характеристика средних значений морфометрических параметров (табл. 3).

Анализ средних, максимальных и минимальных значений морфометрических параметров выявил межклассовые различия, что дало основания на выделение особенностей морфологических типов котловин внутри каждого класса.

Отличительной особенностью первого морфологического типа котловин являются большие значения максимальных глубин, что выделяет данный тип как глубокие. Второй тип выделяют небольшие по площади зеркала котловины округлой формы. Озерные котловины, попадающие в третий тип, отличаются небольшой глубиной и большой извилистостью озера. В связи с выделенными особенностями ука-

Список литературы Классификация котловин карстовых озер мира по особенностям морфологического строения на основе кластерного анализа

- Айвазян С.А., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика. Основы моделирования и первичная обработка данных. -М.: Финансы и статистика, 1973. -471 с.

- Богословский Б.Б. Озероведение. -М.: Изд. МГУ, 1960. -336 с.

- Вайновский П.А., Малинин В.Н. Методы обработки и анализа океанологической информации. Ч.2. Многомерный анализ. -СПб.: Изд. РГМИ, 1992. -96 с.

- Малинин В.Н., Гордеева С.М. Физико-статистический метод прогноза океанологических характеристик. -Мурманск.: Изд. ПИНРО, 2003. -164 с.

- Мяэметс А., Райтвийр А. Классификация озер при помощи многомерного анализа/Основы биопродуктивности внутренних водоемов Прибалтики: Мат. XVIII науч. конф. по изучению внутренних водоемов Прибалтики. -Вильнюс, 1975. -С. 159-162.

- Первухин М.А. О генетической классификации озерных ванн//Землеведение, Т. 39. -1937. -С. 526-537.

- Показеев К.В., Филатов Н.Н. Гидрофизика и экология озер. Том I. Гидрофизика. -М.: Изд. МГУ, 2002. -276 с.

- Рянжин С.В., Ульянова Т.Ю. Географическая информационная система «Озера мира» -GIS WORDLAKE//Доклады АН СССР. Т. 370, 2000. № 4. С. 542-545.

- Неkanson L, Jansson M. Principles of Lake Sedimentology. -Berlin: Springer, 1983. -316 p.