Кластеры как основа практико-ориентированного обучения в профессиональных образовательных организациях

Автор: Дядичкина Т.А.

Журнал: Инновационное развитие профессионального образования @journal-chirpo

Рубрика: Стратегия развития профессионального образования

Статья в выпуске: 3 (11), 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье на примере сотрудничества ГБПОУ «Челябинский механико-технологический техникум» с ООО «ЧТЗ-Уралтрак» рассмотрены формы организации образовательного процесса в условиях кластерного взаимодействия.

Модель социального партнерства, образовательно-производственный кластер, инновационная модель образования, практико-ориентированное обучение

Короткий адрес: https://sciup.org/14213665

IDR: 14213665 | УДК: 377

Текст научной статьи Кластеры как основа практико-ориентированного обучения в профессиональных образовательных организациях

Среднее профессиональное образование является качественно определенным уровнем системы образования, занимающим значительное место в удовлетворении образовательных потребностей личности и общества. Инновационное развитие экономики страны с необходимостью требует квалифицированных специалистов со средним профессиональным образованием. На территории России действует 4 тыс. организаций среднего профессионального образования, в которых обучаются 2 млн 800 тыс. человек. За последние пять лет доля девятиклассников, которые выбрали среднее профессиональное образование, увеличилась с 34 до 44 % [1].

В сфере профессионального образования все более широкое распространение получает социальное партнерство как один из важнейших механизмов удовлетворения требований потребителя к образованию, обеспечивающий качественные изменения в содержании и формах обучения.

Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования, на 2015–2020 гг., утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 г. № 349-р, предусматривает «последовательное внедрение в среднем профессиональном образовании практико-ориентированной (дуальной) модели обучения» [2].

Как известно, существенными характеристиками практико-ориентированного образования, отличающими его от всех других типов образования, являются [3]:

– источник целеполагания — запрос экономической сферы (которая рассматривается как ядро социальной практики, понимаемой в широком смысле) в квалифицированных кадрах определенного уровня и профиля квалификации;

– развитые механизмы социального партнерства (включенность в деятельность профессиональных образовательных организаций представителей экономической сферы — непосредственных заказчиков, потребителей и благополучателей результатов практико-ориентированного образования);

– первичность в образовательном процессе практических форм обучения, ориентированных прежде всего на формирование конкретных, стандартных и стандартизируемых навыков и умений (в рамках реализации заданных профессиональных функций);

– преимущественное использование в педагогическом процессе стандартных и техно- логичных форм, методик, методов и средств обучения.

В ходе исследования Промышленного комитета Общероссийского народного фронта (ОНФ) был проведен опрос руководителей 700 предприятий, согласно которому на 87 % предприятий ощущается нехватка необходимых кадров. При этом наибольший дефицит наблюдается среди рабочих высокой квалификации (5–6-й разряды) и специалистов среднего звена (мастера участков, техники, бригадиры) — так ответили соответственно 57 и 35 % опрошенных предприятий [4].

Руководители отечественных предприятий отмечают низкое качество подготовки выпускников образовательных организаций; по причинам недостаточности финансирования, отсутствия современного обучающего оборудования, из-за дефицита компетентных преподавателей студенты не имеют возможности познакомиться с новыми технологиями. Также эксперты отмечают, что в России не работают федеральная система мониторинга потребностей промышленности в рабочих кадрах и система заказа на профессиональный состав выпускников. При этом существуют отдельные успешные примеры эффективного сотрудничества промышленных предприятий и образовательных организаций, создания специализированных образовательных центров на производственных площадках. «В настоящее время из-за различной ведомственной подчиненности работодателей и учебных учреждений существует проблема раскоординированности работы органов власти. В результате централизованный заказ на подготовку специалистов работает лишь в нескольких регионах, причем в разных форматах. На федеральном уровне нет нормативных документов, регулирующих и координирующих взаимодействие сторон, нет необходимого нормативного поля, где были бы учтены интересы и обязанности всех сторон. В результате система профессионально-технического образования выпускает специалистов не тех специальностей и не той квалификации, которых требует современная промышленность, поэтому средние и крупные предприятия вынуждены за свой счет доучивать специалистов, а малые предприятия не могут себе позволить и этого», — заявил Борис Титов, координатор Промышленного комитета ОНФ, уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей [5].

«Необходимо все-таки добиться внесения изменений в налоговый кодекс, согласно которым к расходам на обучение будут также относиться расходы налогоплательщика, осуществленные на основании договоров о сетевой форме реализации образовательных программ, заключенных в соответствии с законом „Об образовании“ с образовательными организациями», — подчеркивает Наталья Чадаева, эксперт Промышленного комитета ОНФ [5].

На сегодняшний день в Челябинской области наиболее востребованы специалисты по транспортным средствам, металлургии, машиностроению, материалообработке, технологии продукции и организации общественного питания, а также в сфере обслуживания. В 47 организациях среднего профобразования по программам подготовки квалифицированных рабочих обучается более 18 тыс. человек. Андрей Самсонов, председатель Комитета по промышленной политике ЗСО Челябинской области, отмечает: «Мы развиваем систему взаимодействия учреждений профессионального образования, бизнеса, промышленности, государственных и общественных структур — это поможет готовить специалистов с учетом требований работодателей и уменьшит количество невостребованных выпускников. В результате совместной работы в 2014 г. трудоустроено 93 % выпускников» [6]. ММК, «ЧТЗ-Уралтрак», Копейский машзавод, ПО «Маяк», комбинат «Магнезит», автозавод «Урал», ОАО «БРУ» и многие другие предприятия заключают с техникумами и колледжами договоры на подготовку кадров [6].

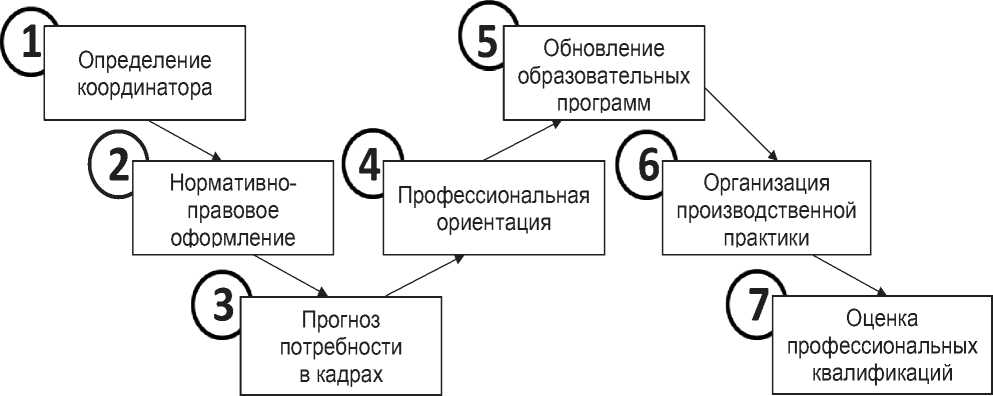

Схема практико-ориентированного профессионального образования представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Схема практико-ориентированного профессионального образования

В Челябинской области возросло разнообразие сети профессиональных образовательных организаций по видам, профилям и организационно-правовым формам. Образовательные организации расширяют спектр образовательных услуг и становятся многопрофильными, многоуровневыми и многофункциональными, что в наибольшей степени проявляется в деятельности колледжей.

Развиваются связи среднего профессионального образования с другими образовательными уровнями, как в содержательном, так и в организационном аспекте. Первый аспект проявляется в развитии преемственности образовательных программ различных уровней, второй — в расширении интеграции образовательных организаций различных типов. Растет численность выпускников со средним профес- сиональным образованием, ежегодно поступающих в вузы для продолжения образования.

Дальнейшее развитие получил государственно-общественный характер управления средним профессиональным образованием. В области действует совет директоров средних профессиональных организаций, активно участвующий в формировании стратегии развития среднего профессионального образования в области, в работе по повышению качества и оптимизации структуры подготовки специалистов.

Задачи перехода региональной экономики к инновационному социально ориентированному типу развития резко актуализируют проблему качества профессиональной подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов. Одним из механизмов, позволяющих обеспечить качественно новую структуру выпускаемых системой профессионального образования кадров, является партнерское сотрудничество в рамках образовательно-производственного кластера, рассматриваемое в качестве организационной формы взаимодействия образовательных и производственных систем [7–9].

Развитие образовательно-производственных кластеров включает в себя организационный, управленческий, технологический, содержательный уровни, позволяющие четко представить целенаправленный процесс развития партнерства, определить соответствие поставленной цели конечному результату. Особенностью кластера является единство содержательного, процессуального и результативного аспектов реализации государственно-частного партнерства в системе профессионального образования, направленное на повышение качества подготовки выпускников техникума. Взаимодействие партнеров строится на основе принципов взаимодействия, интеграции, корпоративности, саморазвития, самоорганизации и социальной адаптации профессионального образования.

Организация взаимодействия партнеров на основе этих принципов подразумевает:

– обеспечение непрерывности и много-уровневости профессионального образования;

– совершенствование материально-технической базы образовательных организаций;

– отбор и структурирование содержания профессионального образования с учетом интересов всех субъектов кластера;

– стимулирование профессионального роста преподавательского состава;

– гарантия выпускникам профессиональных образовательных организаций трудоустройства по избранной специальности с ясной перспективой карьерного роста, формирование и совершенствование их профессиональной компетентности;

– обеспечение профессиональным образовательным организациям гарантированного заказа на подготовку специалистов [10].

Рис. 2. Модель образовательно-производственного кластера

У кластеров огромный потенциал. Для работодателя — заказчика образовательных услуг кластер является фабрикой комплексного практико-ориентированного знания, позволяющего определить зоны приоритетных инвестиционных вложений. Интеграция в кластере понимается не только как формальное объединение различных структур «образование — технологии — произ- водство», но и как нахождение новой формы сопряжения их потенциалов с целью достижения сверхэффекта в решении поставленных задач.

Специфика образовательно-производственного кластера как формы интеграции образования и производства требует нового механизма участия профессионального образования в процессе формирования и реализации его стратегии развития. Основная задача по созданию кластера заключается в повышении привлекательности кооперации между профессиональной организацией и предприятиями отрасли.

Машиностроение относится к одному из наиболее приоритетных производств Челябинской области. Это определяет особое место подготовки специалистов для развития данной отрасли в системе СПО и является объективной основой для создания кластера.

На протяжении многих лет Челябинский механико-технологический техникум сотрудничает с ООО «ЧТЗ-Уралтрак». Подписан договор о сотрудничестве в подготовке кадров для предприятия по программам СПО:

-

– «Технология машиностроения»;

-

– «Станочник (металлообработка)»;

-

– «Сварщик (электро- и газосварочные работы)».

Это сотрудничество носит характерные признаки кластера: образовательная организация и предприятие имеют максимальную географическую близость, родство технологий, общность сырьевой баз.

Собственная педагогическая деятельность, анализ, осмысление и изучение опыта коллег позволили разработать структуру и механизм деятельности сотрудничества, создания своей технологии. В структурно-функциональную модель образовательно-производственного кластера нами были включены элементы дуального образования. На рисунке 2 представлена модель образовательно-производственного кластера.

На первом этапе работы нами было проведено исследование возможности управления на основе характеристик кластерного подхода, что представлено в таблице 1.

Таблица 1

|

№ |

Основные характеристики кластерного подхода |

Основные направления деятельности техникума |

|

1 |

В кластере всегда больше одного элемента |

Сотрудничество с юридическими и физическими лицами |

|

2 |

Все элементы однородны, подчинены одной цели |

Разветвленная вертикальная и горизонтальная структура управления подчинена единой цели |

|

3 |

Совместная работа элементов по эффективности выше, чем при раздельной деятельности |

Комплексная помощь молодежи и взрослому незанятому населению в профессиональной деятельности и трудоустройстве на основе договоров между руководителями всех заинтересованных сторон |

|

4 |

Результат отличается не только количественно, но и качественно по определенному критерию |

Повышение эффективности занятости молодежи, обеспечение экономики области необходимыми кадрами |

Возможности управления на основе характеристик кластерного подхода

В результате исследования было выделено несколько ключевых моментов, влияющих на эффективность и продуктивность деятельности организации. Это наличие общей цели, правовой основы для совместной деятельности, разработанного механизма взаимодействия, механизма управления и технологии реализации практико-ориентированного профессионального обучения.

Выявлено, что кластер не является идеальным уровнем организационно-педагогического взаимодействия, но на данном этапе представляется оптимальным. Он выстраивает сетевую горизонталь и управленческую вертикаль с возможностью свободного творчества для участников кластера. При кластерном подходе между видами деятельности отсутствуют жесткие границы, все они рассматриваются во внутренних взаимосвязях. Преимущество заключается еще и в наличии по большей части неформальных взаимоотношений между образовательной организацией и социальными партнерами, работодателями, родителями, что создает благотворный эффект.

Структурно-функциональная модель включает в себя:

-

1) разработку нормативно-правовых документов, регламентирующих совместную деятельность техникума и завода;

-

2) организацию мониторинга суждений работодателей о наличии у выпускников техникума необходимых профессиональных и личностных качеств (мониторинг позволяет определять потребности и ожидания как внешних, так и внутренних потребителей образовательных услуг, сопоставлять ожидания и оценивать качество профессиональной подготовки, своевременно корректировать и определять перспективные направления развития социального партнерства, позволяющие улучшить качество подготовки

специалистов отрасли и удовлетворить потребности выпускников при трудоустройстве);

-

3) разработку содержания программы, удовлетворяющей требованиям ФГОС СПО, профессиональным стандартам и требованиям организации, разработку учебного плана и календарного графика, синхронизированного с деятельностью организации и ее возможностями;

-

4) организацию производственной (профессиональной) практики на основе интеграции теоретических знаний и технологий отрасли в условиях производства, которая способствует повышению уровня мотивации к выбранной профессии, коррекции и обновлению содержания видов практик и учебных программ, увеличению процента трудоустройства выпускников на предприятиях отрасли и их карьерному росту;

-

5) организацию постоянного сотрудничества по содействию трудоустройству выпускников техникума, совместное планирование его деятельности, отслеживание результатов и обобщение опыта;

-

6) развитие дополнительного профессионального образования на базе техникума, включающее подготовку специалистов по рабочим специальностям с присвоением квалификационных разрядов по дополнительным специальностям профессионального образования, организацию курсов повышения квалификации, стажировок преподавателей и мастеров производственного обучения на предприятиях;

-

7) проведение совместных мероприятий и конференций, деловых встреч, экскурсий, оказывающих влияние на развитие атмосферы взаимного сотрудничества.

Такая технология сотрудничества изменила подходы к ведению самого образовательного процесса. В его основе — особенности биз-нес-процесса организации-работодателя. Бизнес-процесс включает в себя все виды деятельности, необходимые для выполнения учебных заданий. Бизнес-процесс подразумевает прием заказа, планирование, делегирование задач, выполнение собственного объема работ, документирование качества и расхода материалов, а также передачу готового продукта заказчику. Ведение такого процесса — это способность выполнить (спланировать, исполнить, проконтролировать) конкретное, типичное для данной специальности, профессии задание с учетом организационных и экономических рамочных условий.

В образовательно-производственном кластере нами выделены основные стратегии развития партнерства:

-

- экономическая (создание сферы эффективных образовательных услуг, своевременно удовлетворяющих спрос партнера);

-

- социальная (создание гарантий для выпускников ОУ СПО);

-

- маркетинговая (пропаганда передовых образовательных технологий, организация профориентационной работы);

-

- правовая (обеспечение разработки нормативно-правовой базы партнерских взаимоотношений, обеспечение субъектной позиции всех партнеров);

-

- педагогическая (совместное проектирование образовательной деятельности в сфере подготовки специалиста).

Разработанная и апробированная модель образовательно-производственного кластера на базе Челябинского механико-технологического техникума показала, что предложенная технология взаимодействия организации среднего профессионального образования и предприятия способствует отбору и структурированию содержания профессионального образования с учетом интересов всех субъектов образовательного процесса. Кроме того, она стимулирует профессиональный рост педагогического состава образовательной организации, способствует формированию и совершенствованию профессиональной компетентности обучающихся, гарантирует предоставление оплачиваемых рабочих мест на период практик, дает возможность использования технологической базы для проектной и научно-исследовательской деятельности студентов. Все это позволяет эффективно использовать учебные площади в образовательном процессе, создает единую базу нормативно-правового, научно-методического обеспечения. Образовательно-производственный кластер повышает привлекательность образовательной организации для выпускников школ и способствует реализации индивидуальных траекторий профессионального образования. Предложенная модель направлена не только на совершенствование организации учебного процесса, коррекцию и обновление содержания образовательных программ, но и на увеличение интенсивности взаимодействия двух коллективов — профессиональной организации и производства.

В заключение можно сделать вывод о том, что создание образовательно-производственного кластера не является процессом, который проходит одинаково эффективно для всех сегментов образовательного пространства (как это происходит с кластерами и в других отра- слях), однако имеющийся позитивный опыт позволяет и далее развивать это инновационное направление. Такое развитие способствует

Список литературы Кластеры как основа практико-ориентированного обучения в профессиональных образовательных организациях

- Профориентация . -Режим доступа: http://1звон.рф/news/геаd/PROFORIENTACIYa.

- Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования, на 2015-2020 гг. : . -Режим доступа: http://government.ru/media/files/cWukCnDBv5U.pdf.

- Мухаметзянова Г.В. Кластерный подход к управлению профессиональным образованием /Г.В. Мухаметзянова, Н.Б. Пугачева. -Казань: ИПП ПО РАО, 2007. -144 с.

- Кадровое самочувствие отечественной промышленности . -Режим доступа: http://onf.ru/2016/04/28/kadrovoe-samochuvstvie-otechestvennoy-promyshlennosti-rezultaty-oprosa-rukovoditeley-70-0/.

- ОНФ направит правительству РФ предложения по решению проблемы дефицита рабочих кадров . -Режим доступа: http://onf.ru/2016/04/08/onf-napravit-pravitelstvu-rf-predlozheniya-po-resheniyu-problemy-deficita-rabochih-kadrov/.

- В Челябинской области стали готовить больше квалифицированных рабочих . -Режим доступа: http://chelyabinsk.ru/text/newsline/858125.html?full=3.

- Тюрина Н.А. Кластер как форма интеграции образования и производства /Н.А. Тюрина//Инновационное развитие ПО. -2014. -№ 1. -C. 92-98.

- Цихан Т.В. Кластерная теория экономического развития //Теория и практика управления. -2003. -№ 5.

- Ялов Д.А. Кластерный подход как технология управления региональным экономическим развитием /Д.А. Ялов. -Режим доступа: http://subcontract.ru/Docum/DocumShow_DocumID_17.html.

- Кластерный подход в образовании как форма социального партнерства для повышения востребованности выпускников колледжа . -Режим доступа: http://www.zdcollege.ru/docs/soo/collective/snopkovskaya6.pdf.