Клинический случай лечения пациента с местно-распространенным раком ротоглотки с регионарными метастазами и тяжелой сопутствующей соматической патологией

Автор: Петровский В.Ю., Цаллагова З.С., Амелина Н.С., Мельник С.Ю., Измайлов Т.Р.

Журнал: Вестник Российского научного центра рентгенорадиологии Минздрава России @vestnik-rncrr

Рубрика: Клинические наблюдения

Статья в выпуске: 3 т.18, 2018 года.

Бесплатный доступ

Резюме Приведен пример химиолучевого лечения по радикальной программе больного с местно-распространенным раком ротоглотки при наличии тяжелой соматической патологии с хорошими непосредственными результатами лечения и невыраженной химиолучевой токсичностью.

Рак ротоглотки, конформная лучевая терапия, химиотерапия

Короткий адрес: https://sciup.org/149132073

IDR: 149132073

Текст научной статьи Клинический случай лечения пациента с местно-распространенным раком ротоглотки с регионарными метастазами и тяжелой сопутствующей соматической патологией

Вопрос лечения пациентов с раком носоглотки имеет большое значение с учетом, что при первичном выявлении больных раком ротоглотки около 60 – 70% составляют больные с запущенными стадиями и с наличием сопутствующей соматической патологии, т.к. средний возраст больных мужского пола раком ротоглотки составляет 60 лет [3, 4, 6]. Радикальное лечение удается завершить всего у 27,8% больных, при этом химиолучевое лечение применяется только у 20,1% пациентов. Летальность в первый год составляет 39,5% [6, 7]. Применение химиолучевого лечения у больных с заболеванием головы и шеи, в том числе и с раком ротоглотки, без ухудшения качества жизни и с хорошей эффективностью и переносимостью, имеет большое значение для практической онкологии [1, 5].

Применение новых высокотехнологичных программ курса дистанционной радиотерапии значимо повышает эффективность излечиваемости первичного очага, при этом существенно снижается лучевая нагрузка на критические органы и системы, что позволяет минимизировать тяжелые осложнения [2]. Мы представляем конкретный клинический случай, показывающий современные возможности химиолучевого лечения у данной группы больных.

Клиническое наблюдение

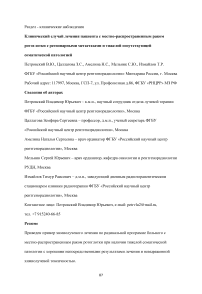

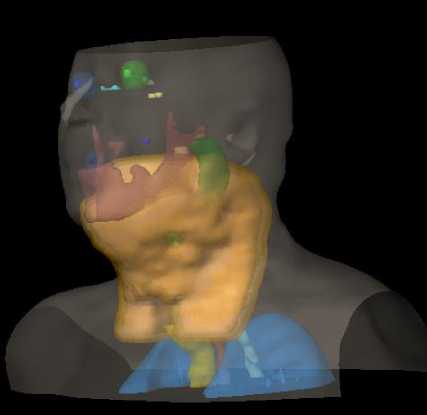

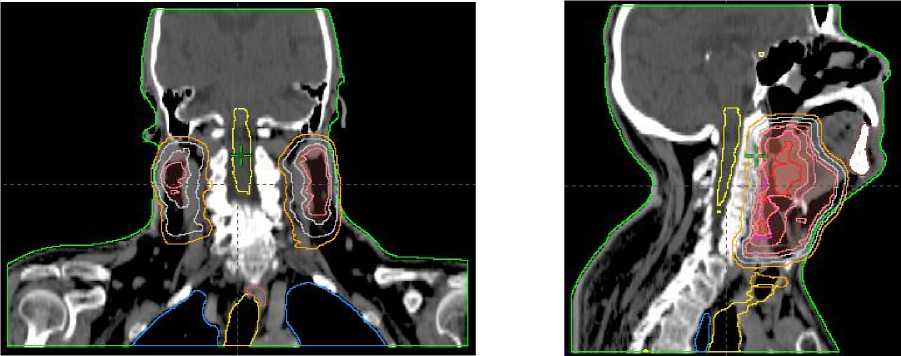

По данным первичного КТ исследования шеи: в области правого грушевидного кармана визуализируется мягкотканое образование с нечеткими бугристыми контурами, неоднородно накапливает контрастный препарат, размерами около 29 × 29 × 45 мм, суживает и деформирует просвет, нижняя граница – подъязычная кость. Лимфатическая система: группа Ib справа 1,7 × 2,0 (в поперечнике) × 2,4 см с гиподенсивным центром (некроз) и 2,6 × 2,2 (в поперечнике) × 3,7 см, группа IIb справа до 0,9 см, группа IIa слева до 0,8 см (Рис.1-3). На рисунках 1–3 показаны объемы поражения на сканах компьютерной томографии органов шеи больного З. в трех плоскостях.

Рис. 1. Компьютерная томография органов шеи (фронтальная плоскость)

Рис. 2. Компьютерная томография органов шеи (сагиттальная плоскость)

Рис. 3. Компьютерная томография органов шеи (трансверсальная плоскость)

Цитологическое исследование – плоскоклеточный неороговевающий рак.

Пациент перед началом лечения проконсультирован врачом-радиологом и химиотерапевтом. Рекомендовано провести на первом этапе лечения 2 – 4 курса химиотерапии по схеме 5-фторурацил 500 мг/м2 в 1 – 3 дни, карбоплатин AUC-5 в 4-й день с 21-дневным интервалом (схема PF).

Контрольное исследование после проведенных 2 курсов химиотерапии – МСКТ области шеи, гортани и гортаноглотки. В области правого грушевидного кармана визуализируется мягкотканое образование с нечеткими бугристыми контурами, расположенное также и в области корня языка, неоднородно накапливающее контрастный препарат, размерами около 2,2 × 2,3 × 3,6 см. По сравнению с предыдущим исследованием размеры образования уменьшились (ранее до 2,9 × 2,9 × 4,5 см). Сохраняется умеренное сужение и деформация просвета грушевидного кармана. Лимфатические узлы группа Ib справа до 1,8 × 2,0 × 2,6 см (без динамики). Группа IIа справа до 1,6 × 1,6 × 2,2 см (ранее до 3,0 × 2,6 × 4,4 см). Группа IIb справа до 0,5 см (ранее до 0,8 см). Группа Ib слева до 1,2 × 1,8 × 1,6 см.

Затем больной повторно консультирован врачом-химиотерапевтом, рекомендовано продолжить проведение еще 2 курсов химиотерапии по прежней схеме. Проведено всего 4 курса полихимиотерапии по схеме PF.

Далее больной консультирован врачом-радиологом, рекомендовано проведение лучевой терапии в режиме классического фракционирования 5 раз в неделю на линейном ускорителе электронов (ЛУЭ) на первичный очаг и регионарные/метастатические лимфатические узлы с двух сторон (1 – 5 уровни РОД 2 Гр по 95% изодозе PTV до СОД 50– 56 Гр). Больной также консультирован хирургом; заключение – хирургическое вмешательство не показано ввиду распространенности опухолевого процесса и сопутствующей соматической патологии.

Принято решение о проведении лучевой терапии по радикальному курсу, локально на первичный очаг РОД 3 Гр до СОД 66 – 70 Гр (от всех этапов), на метастатические лимфоузлы шеи до 56 – 60 Гр.

Пациенту З. была проведена 3D конформная дистанционная лучевая терапия.

Рис. 4. Объем PTV56 (сагиттальная плоскость).

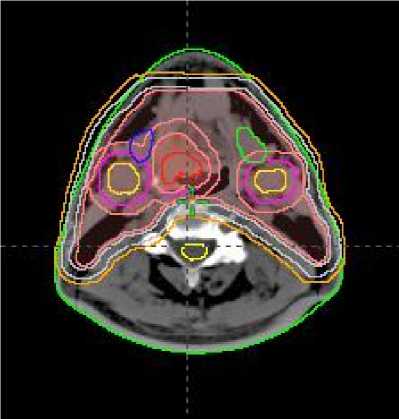

Рис. 5. Органы оконтурования в 3D модели.

Рис. 6. Объем PTV56 (фронтальная плоскость).

Рис.7. Объем PTV56 (трансверзальная плоскость).

На рисунках 4 –7 продемонстрированы органы оконтуривания в 3D модели и объемы облучения по плану PTV56 в трех плоскостях.

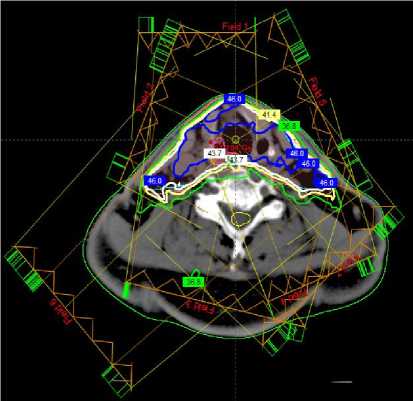

Рис. 8. Поля облучения PTV56 (cагиттальная плоскость).

Рис. 9. Поля облучения PTV56 (фронтальная плоскость).

На рисунках 8 и 9 продемонстрировано распределение полей облучения по PTV56 в двух плоскостях.

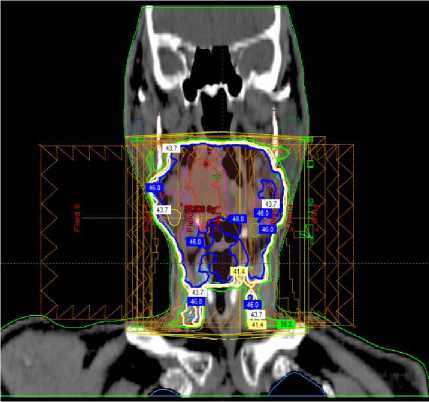

Рис. 10. Объем облучения PTV60 (cагиттальная плоскость).

Рис. 11. Объем облучения PTV60 (фронтальная плоскость).

Рисунки 10 и 11 показывают локальный объем облучения PTV60 в двух плоскостях.

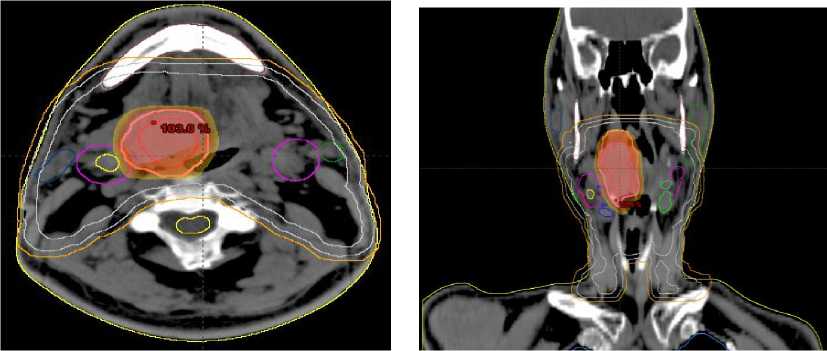

Cumulative Dose Volume Histogram

Рис. 12. Гистограмма объем /доза для органов риска.

На рисунке 12 отражена гистограмма объема/дозы на критические органы в процессе лучевой терапии.

Программа лучевой терапии проходила в классическом режиме фракционирования с применением метода IMRT (Intensity-Modulated RadiationTherapy). Пациенту подведена СОД 56 Гр на область первичного поражения гортани/языка и регионарные лимфатические узлы. Далее лучевая терапия была продолжена по локальному плану исключительно на зону поражения гортани и корня языка. У пациента развились ранние лучевые осложнения в виде эпителиита 2 ст. и эпидермита 1 ст. по классификации RTOG (The Radiation Therapy Oncology Group). В связи с развитием осложнений был перерыв в лечении с СОД 40 Гр, до момента стихания лучевых реакций (10 дней). После было продолжено облучение до СОД 56 Гр на метастатические пораженные лимфатические узлы и первичный очаг поражения, затем локально до СОД 60 Гр на область пораженной гортани и корня языка. К моменту завершения лучевой терапии у пациента вновь развились ранние лучевые осложнения (дерматит и эпителиит 1 степени по RTOG), которые были купированы симптоматической терапией (прием антигистаминных препаратов курсом 15 дней, местно – антисептики и фитотерапия курсом 1 месяц, олеотерапия/репарантные препараты в виде аппликации на слизистую рта/кожу курсом 1 месяц). По завершении лечения клинически и заключению УЗИ данных за опухолевый процесс не выявлено. Больному проведено 2 курса адъювантной ПХТ по схеме фторурацил/карбоплатин. Отмечалась гематологическая токсичность (CNC – NCIC) 1 степени.

Заключение

Рассмотренный клинический случай показывает, что возможно проведение химиолучевого лечения по радикальной программе лечения у больных с местнораспространенным раком ротоглотки, при наличии тяжелой соматической патологии и в пожилом возрасте. Выбранный алгоритм лечения с применением достаточно эффективных режимов химиотерапии и современных радиологических режимов облучения позволил получить хорошие непосредственные результаты лечения при минимальной химиолучевой токсичности и без ухудшения качества жизни пациента.

Список литературы Клинический случай лечения пациента с местно-распространенным раком ротоглотки с регионарными метастазами и тяжелой сопутствующей соматической патологией

- Измайлов Т.Р. Результаты комплексного лечения пациентов с первичнойглиобластомой головного мозга.Вестник "Российского научного центра рентгенорадиологии". 2015. № 4. http://vestnik.rncrr.ru/vestnik/v15/papers/izmailov_v15.htm. Дата обращения: 12.05.2018 г.

- Измайлов Т.Р., Смыслов А.Ю., Амелина Н.С. Подготовка и реализация планов облучения пациента, проходившего лечение в ФГБУ «РНЦРР» с использованием метода стереотаксиса. Вестник "Российского научного центра рентгенорадиологии", 2017. № 3. http://vestnik.rncrr.ru/vestnik/v17/docs/izmailov.pdf Дата обращения: 12.05.2018 г.

- Петровский В.Ю., Титова В.А., Снигирева Г.П., Телышева Е.Н. Современные подходы к лучевому лечению опухолей полости рта. Сибирский онкологический журнал. 2016. Т. 15. № 5. С. 47-54.

- Подвязников С.О., Мудунов А.М., Алымов Ю.В. К вопросу о селективных шейных лимфодиссекциях в терапии рака слизистой полости рта. Современная онкология. 2016. Т. 18. № 1. С. 75-79.

- Солодкий В.А., Паньшин Г.А., Харченко Н.В. и др. Оценка влияния различных параметров радиотерапии на результаты лечения инфильтративных глиом головного мозга низкой степени злокачественности WHO Grade II. Сибирский онкологический журнал. 2017. Т. 16. № 4. С. 11-18.

- Старинский В.В., Каприн А.Д., Петрова Г.В. Состояние онкологической помощи населению России в 2017 году. М.: МНИОИ им. П.А. Герцена филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России. 2018. 236 с.

- Чойнзонов Е., Подвязников С.О., Минкин А.У. и др. Клинические рекомендации, диагностика и лечение рака ротоглотки. Сибирский онкологический журнал. 2016. Т. 15. № 1. С. 83-87.