Комбинированная передняя стабилизация неосложненных повреждений грудного и поясничного отделов позвоночника

Автор: Попов А.В., Савченко П.А., Попов В.П., Трухачев И.Г.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: В помощь практическому врачу

Статья в выпуске: 3-1 т.25, 2010 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования: улучшение результатов оперативного лечения неосложненных повреждений грудного и поясничного отделов позвоночника. Для проведения операции переднего спондилодеза на грудном и поясничном отделах позвоночника использовался пористый цилиндрический имплантат из никелида титана, на который по всей длине уложена крупновитковая цилиндрическая пружина из литого никелида титана диаметром 2,5 мм, снабженная на концах петлями для проведения винтов к телам соседних с оперируемым позвонков. В ходе работы было выделено 2 группы: основная (n=65), включающая пациентов, которым был выполнен передний спондилодез с использованием комбинированной конструкции из пористого никелида титана, и контрольная (n=62), пациентам которой был выполнен передний спондилодез с использованием цилиндрической конструкции из пористого никелида титана. В раннем послеоперационном и отдаленном периодах в основной группе не обнаружено уменьшение послеоперационной коррекции. Все результаты расценены как удовлетворительные (23%) и хорошие (77%). Таким образом, использование дополнительной фиксирующей конструкции позволяет избежать потери стабильности фиксации поврежденного сегмента, миграцию конструкции, а также сохранить достигнутую в ходе операции коррекцию деформации.

Позвоночник, неосложненные повреждения, спондилодез, никелид титана

Короткий адрес: https://sciup.org/14919242

IDR: 14919242 | УДК: 616.711.5/.6-001.5-089.881

Текст научной статьи Комбинированная передняя стабилизация неосложненных повреждений грудного и поясничного отделов позвоночника

Повреждения позвоночника относятся к категории наиболее тяжелых травм опорно-двигательного аппарата. Переломы поясничного и грудного отделов позвоночника составляют 0,8–4,1%, причем большинство пострадавших становятся инвалидами на длительный срок, а иногда и на всю жизнь [1]. Кроме того, наибольшее количество повреждений приходится на самый работоспособный возраст 19–40 лет, преимущественно это мужчины – 70%. Помимо роста травм позвоночника происходит увеличение как тяжести повреждений, так и затрат на ле- чение, реабилитацию и содержание пациентов, утративших трудоспособность. Все это становится не только социальной, но и экономической проблемой [2].

В настоящее время существует большое количество способов первичной стабилизации поврежденного сегмента позвоночника: транспедикулярная фиксация, передние, задние и комбинации передних и задних методик [3–5]. Частые ошибки и неудачные исходы операций связаны с переоценкой заднего доступа, попыткой решить с его помощью все проблемы повреждения позвоночника, что далеко не всегда возможно.

Сегодня наиболее приемлемым оперативным вмешательством на поврежденном отделе позвоночника является сочетание заднего спондилодеза и переднего корпородеза с применением современных металлических конструкций [6, 7]. Совершенно ясно, что при выполнении такой внутренней фиксации удается добиться наилучшей стабилизации поврежденного сегмента позвоночника, так как удается зафиксировать все 3 опорные колонны позвоночника по Dennis [8]. Однако эти операции редко удается осуществить в один этап. Проведение оперативного пособия в 2 этапа, каждый из которых весьма травматичен сам по себе, удлиняет сроки лечения. Кроме того, это дополнительная психологическая травма для пациента, состояние которого не всегда позволяет сделать повторную операцию в ранние сроки [9].

Несмотря на достигнутый прогресс в лечении травм позвоночника, окончательно не решены вопросы выбора первичной стабилизации позвоночника – передняя, задняя или комбинация передних и задних способов. Именно неудовлетворенность исходами лечения пострадавших с нестабильными повреждениями позвоночника и диктует необходимость поиска новых методов стабилизации позвоночника или их комбинации [10].

Пути улучшения результатов первичной передней стабилизации поврежденного позвоночника мы ищем в комбинации цилиндрических пористых имплантатов из ни-келида титана, сочетая их с дополнительными фиксирующими конструкциями, которые изготовлены из литого сплава никелида титана [11, 12].

Цель работы – улучшить результаты оперативного лечения больных с нестабильными повреждениями грудного и поясничного отделов позвоночника путем использования комбинированных имплантатов из пористого и литого никелида титана для переднего спондилодеза.

Рис. 1. Общий вид конструкции

Таблица 1

Распределение больных по возрасту

|

Возраст (в годах) |

16–20 |

21–30 |

31–40 |

41–50 |

51–59 |

|

Кол-во больных |

14 (11%) |

32 (25,2%) |

35 (27,6%) |

29 (22,8%) |

17 (13,4%) |

Материал и методы

Для проведения операции переднего спондилодеза на грудном и поясничном отделах позвоночника мы используем пористый цилиндрический имплантат из никелида титана, на который по всей длине уложена крупновитко-вая цилиндрическая пружина из литого никелида титана диаметром 2,5 мм, и которая на концах снабжена петлями для проведения винтов, фиксирующих весь этот “блок” к телам соседних с оперируемым позвонков [5].

Роль этого фиксатора особенно повышается после того, как наступает ослабление соединения на границе “кость – металл”. Тогда он не только играет роль центратора и наружного фиксатора, но и слегка “подпружинивает” всю конструкцию, не препятствуя незначительным движениям на границе “кость – металл”, но, препятствуя возможности миграции и возможному нарастанию кифотической деформации на уровне оперативного пособия (рис. 1).

Высокая механическая прочность этих имплантатов в сочетании с исключительной степенью биохимической и биомеханической совместимости с тканями живого организма делает их, по нашему мнению, методом выбора при лечении травм позвоночника.

За период с 2005 по 2009 гг. в отделении травматологии городской больницы №1 Томска прооперировано 127 больных с нестабильными повреждениями позвоночника. Из них мужчин было 87, женщин – 40. Наибольшее число пострадавших было в самом работоспособном возрасте. Распределение больных по возрасту представлено в таблице 1.

Средний возраст составил 34,2±4,5 лет. По отделам повреждения позвоночника больные распределились следующим образом: переломы грудного (кроме Th12) отдела позвоночника – 15 человек; поясничного отдела (кроме L1) – 40 человек; повреждения переходного гру-

Рис. 2: а – угол компрессии; b – угол Виберга и Куртиса

до-поясничного отдела (Th12 и L1 позвонки) отмечены у 72 больных. Пациентов с осложненными повреждениями позвоночника было 6. Всем пациентам для определения степени деформации позвоночного столба измерялись угол компрессии, угол Виберга и Куртиса (рис. 2).

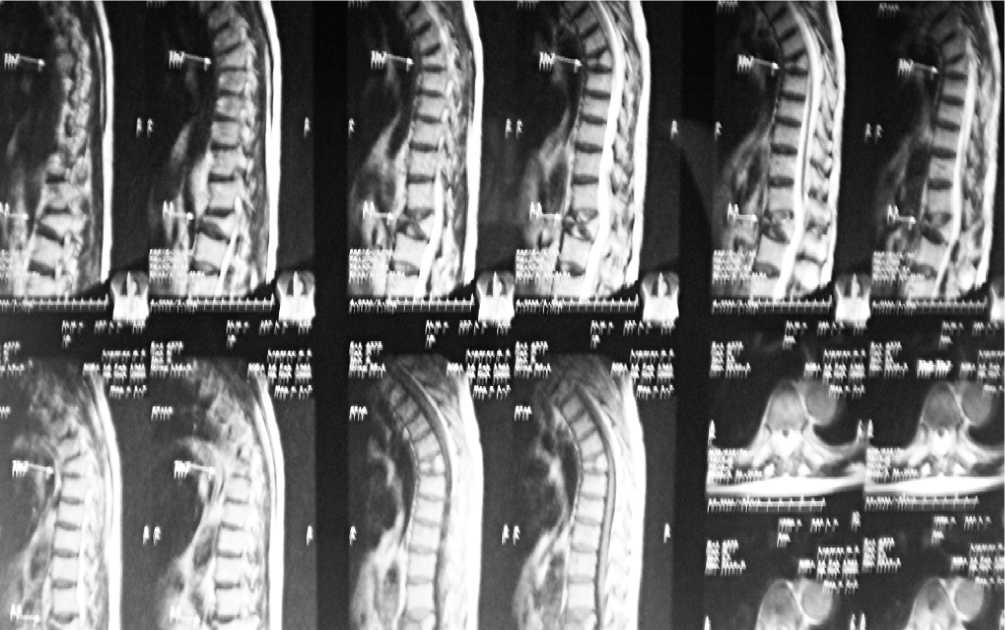

Рис. 3. Ядерно-магнитная томограмма пациента Л., 68 лет с компрессионными неосложненными нестабильными повреждениями Th7, L1 тел позвонков

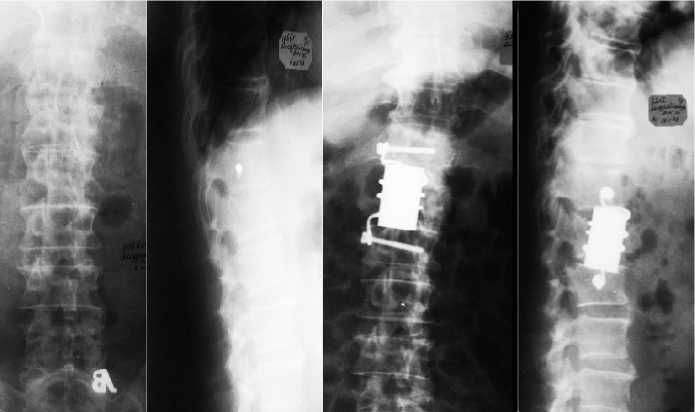

Рис. 4. Рентгенограммы больного А., 55 лет с компрессионным неосложненным нестабильным переломом тела L1 позвонка до и после операции переднего спондилодеза с применением комбинированной конструкции

Также до и после операции проводилась ЯМРТ поврежденного сегмента позвоночника (рис. 3).

Все пациенты были оперированы в положении рек-линации на спине. После осуществления доступа к поврежденному сегменту позвоночника проводили маркировку поврежденного позвонка спицами, производили рентгенологический контроль в операционной для уточ- нения локализации перелома. Резекцию сломанного тела позвонка выполняли с помощью фрез. В положении максимальной рек-линации соосно к телам соседних позвонков устанавливали пористый имплантат. Использовали конструкции цилиндрической формы диаметром 25 мм и высотой от 30 до 50 мм в зависимости от размеров сломанного тела позвонка. Затем фиксировали цилиндрическую пружину винтами за кольца к телам соседних к поврежденному телу позвонков. При трансторакальном доступе в плевральной полости устанавливали дренаж для активной аспи- рации. На 1–2-й день после операции проводили рентгенологический контроль органов грудной полости и удаление дренажа. В послеоперационном периоде мы не проводили никакой внешней иммобилизации позвоночника. На 5–6-й день пациенты переводились в вертикальное положение. Как в ходе операции, так и в послеоперационном периоде мы не имели каких-либо осложнений, связанных с применением данной конструкции. После операции проводили физиолечение, перевязки. Швы снимали на 10–12-е сутки.

Таблица 2

Отдаленные результаты лечения больных

|

Результат |

Контрольная группа, n=62 |

Основная группа, n=65 |

|

Хороший Удовлетворительный Неудовлетворительный |

35 (56,5%) 20 (32,2%) 7 (11,3%) |

50 (77%) 15 (23%) |

По виду оперативного пособия, выполненного пациентам с нестабильными повреждениями грудного и поясничного отделов позвоночника, выделены 2 группы больных, однородные по полу, возрасту и характеру повреждений:

-

1. Основная группа состояла из 65 больных, имеющих нестабильные повреждения, которым был выполнен передний спондилодез с использованием комбинированной конструкции из пористого и литого нике-лида титана. Все повреждения носили неосложненный характер (рис. 4).

-

2. Контрольную группу составили 62 пациента с нестабильными повреждениями, которым был выполнен передний спондилодез с использованием цилиндрической конструкции из пористого никелида титана. У 56 человек были неосложненные повреждения позвоночника.

Результаты

Хорошим результатом считалось отсутствие болевого синдрома, связанного с ортопедическими нарушениями, полное или в значительной степени восстановление анатомии поврежденного отдела позвоночника (по рентгенологическим данным).

Удовлетворительный исход – значительное улучшение общего состояния пострадавшего: болевой синдром отсутствует или возникает при значительной физической нагрузке, степень кифотической деформации устранена на 50% и более.

Неудовлетворительный исход – улучшения ортопедического статуса в процессе лечения не наступило (сохранялся болевой синдром), анатомические взаимоотношения не восстановлены.

После операции у 35 пациентов контрольной группы полностью восстановлена анатомия поврежденного сегмента позвоночника. У 22 пациентов коррекция составила более 50% от исходной деформации. В 5 случаях при проведении переднего спондилодеза не удалось полностью восстановить анатомические взаимоотношения в поврежденном сегменте позвоночника.

При дальнейшем обследовании происходило уменьшение коррекции с нарастанием кифотической деформации на уровне операции. У 7 пациентов сохранялись боли при ходьбе, небольшой физической нагрузке, в покое они полностью не проходили. Всем им выполнена задняя стабилизация позвоночника скобками из литого никелида титана.

При обследовании в основной группе пациентов у 50 больных полностью восстановлена анатомия поврежденного сегмента позвоночника. У 15 пациентов коррекция составила более 50% от исходной деформации. Осложнений при использовании имплантата из пористого ни-келида титана с дополнительной фиксирующей конструкцией не было.

Отдаленные результаты изучены в сроки от 6 мес. до 3 лет. У всех больных было отмечено формирование костного блока оперированного сегмента позвоночника. Анализ отдаленных результатов показал, что, несмотря на удовлетворительную первоначальную коррекцию деформации, у 7 человек контрольной группы произошла частичная или полная потеря коррекции, обусловленной, по нашему мнению, удалением замыкательной пластинки опорных позвонков. Однако рентгенологические и клинические проявления были менее выраженными по сравнению с теми больными, у которых имелось первоначальное нарушение соостности имплантата по отношению к телам соседних позвонков. В основной группе потери операционной коррекции в отдаленные сроки наблюдения не отмечено. Оценка отдаленных результатов представлена в таблице 2.

Заключение

Проведенный сравнительный анализ результатов переднего спондилодеза при нестабильных повреждениях позвоночника показал целесообразность использования дополнительной фиксирующей конструкции из литого никелида титана в сочетании с цилиндрическим имплантатом, что позволяет избежать потери стабильности фиксации поврежденного сегмента, миграцию конструкции, а также сохранить достигнутую в ходе операции коррекцию деформации.

Список литературы Комбинированная передняя стабилизация неосложненных повреждений грудного и поясничного отделов позвоночника

- Ардашев И.П., Подорожная В.Т., Кирилова И.А., Черницов С.В., Афонин Е.А., Герасимов С.О. Передний спондилодез в эксперименте//Хирургия позвоночника. -2008. -№1. -С. 66-73.

- Дулаев А.К., Орлов В.П., Надулич К.А., Шпита И.И. Опыт применения вентральной фиксации грудного и поясничного отделов позвоночника металлическими имплантатами при заболеваниях и травмах//7-й съезд травматологов и ортопедов России: Тезисы докладов. -Новосибирск, 2002. -С. 75-76.

- Корнилов Б.М. Передний опорный спондилодез при проникающих переломах грудных и поясничных позвонков: Автореф. дис. … канд. мед. наук. -Кемерово, 1996. -17 с.

- Рерих В.В., Борзых К.О. Вентральная сегментарная фиксация при переломах грудных и поясничных позвонков//7-й съезд травматологов и ортопедов России: Тезисы докладов. -Новосибирск, 2002. -С. 103-104.

- Устройство для хирургического лечения позвоночника. Савченко П.А., Попов А.В., Проскурин А.В., Попов В.П., Трухачев И.Г., Гюнтер В.Э.

- Патент на изобретение RUS 2360648. 18.02.2008

- Абросимов В.Г., Савченко П.А., Ивченко О.А., Харин П.Н. и др. Конструкционные приёмы и материалы для внутренних фиксаторов в хирургии позвоночника//Хирургическое лечение заболеваний и травм позвоночника: Материалы конференции. -Томск, 2002. -С. 124-146.

- Арсениевич В.Б., Зарецков В.В., Шульга А.Е., Помошников С.Н. Результаты применения полисегментарных вентральных систем при повреждениях переходного грудопоясничного отдела позвоночника//Хирургия позвоночника. -2007. -№3. -С.16-19.

- Denis F. The three column spine and its significance in the classification of acute thoracolumbar spinal injures//Spine. -1983. -Vol. 8. -P. 817.

- Фомичёв Н.Г., Гюнтер В.Э., Корнилов Н.В., Симонович А.Е. и др. Новые технологии в хирургии позвоночника с использованием пористых имплантатов с памятью формы. -Томск: STT, 2002. -130 с.

- Усиков В.Д., Рождественский А.С., Рождественский С.В. Хирургическое лечение изолированных нестабильных повреждений позвоночника//Травматология и ортопедия России. -2002. -№1. -С. 38-44.

- Гюнтер В.Э., Ходоренко В.Н., Ясенчук Ю.Ф., Чекалкин Т.Л. и др. Никелид титана. Медицинский материал нового поколения. -Томск: Изд-во МИЦ, 2006. -296 с.

- Бисюков Д.А., Дуров М.Ф. Применение титановых конструкций и пористых никелид-титановых имплантатов в хирургии позвоночного столба//Материалы 6-го съезда травматологов и ортопедов России. -Нижний Новгород, 1997. -С. 705-709.