Коммуникативные процессы в сфере профессионального образования: классификация, проблемы, пути решения

Автор: Годлевская Елена Владимировна, Лихолетов Валерий Владимирович

Журнал: Современная высшая школа: инновационный аспект @journal-rbiu

Рубрика: Философские проблемы образования

Статья в выпуске: 2 (36), 2017 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается классификация научно-технических коммуникаций в сфере профессионального образования с позиций тезаурусного подхода. Для этой цели использованы метрические оппозиционные шкалы, разбивающие коммуникативное пространство по предметно-целевому содержанию. Выявлены характеристики, решаемые задачи, коммуникационные проблемы. Предлагается решать задачи повышения эффективности профессионального образования за счет создания на основе системного анализа многомодельного информационного поля. Это поле является не только коммуникационным средством для субъектов с разными тезаурусами. На его основе можно создавать программное обеспечение, повышать идеальность систем, согласованность их частей, управляемость и динамичность систем, осуществлять оптимизацию потоков. Данная модель коммуникации применима в целях подготовки молодых специалистов для производства

Извлечение смыслов, коммуникационный процесс, профессиональное образование, тезаурусный подход, многомодельность, полярные (оппозиционные) шкалы, управление

Короткий адрес: https://sciup.org/14240105

IDR: 14240105 | УДК: 377.3 | DOI: 10.7442/2071-9620-2017-9-2-105-113

Текст научной статьи Коммуникативные процессы в сфере профессионального образования: классификация, проблемы, пути решения

Е.В. Годлевская, В.В. Лихолетов

Современная общественная формация, где информация выступает одной из ключевых ценностей, обозначена А. Туреном, П. Серван-Шрайбером, М. Понятовским, М. Хоркхаймером, Ю. Хабермасом, Н. Луманом, М. МакЛюэном, Д. Беллом, Э. Тоффлером понятием «информационное общество».

Основным условием эффективного развития информационного общества является создание эффективных информационных технологий. Именно они внесли в промышленную и социальную области человеческой деятельности огромное количество обратных связей, что повлекло за собой возникновение нелинейных эффектов, способствующих непредсказуемой смене векторов развития данных систем. В области профессионального (технического) образования быстро развивается процесс применения технологий из различных областей наук (их комбинаций), которые способны удовлетворить почти любые существующие сегодня потребности, реализовать почти любые мыслимые функции [13].Однако внутри профессиональных образовательных систем в области коммуникационных процессов наблюдается недостаточность общих точек пересечения профессиональных тезаурусов, что приводит к проблеме извлечения смыслов и принятия адекватных решений. Представляется возможным рассмотреть классификацию процессов коммуникации в области профессионального (технического) обучения с точки зрения семантического и тезаурусного подходов Ф. де Соссюра и Ю.А. Шрейдера, прагматического подхода, предложенного Ч.С. Пирсом и Ч.У. Моррисом [4; 10; 12].

Используя теорию оппозиционных шкал Д.А. Поспелова, можно получить области разного предметно-целевого содержания. Выберем метрические полярные шкалы, для которых характерно выполнение двух условий: сумма расстояний от любой точки шкалы до ее концов равна общей длине шкалы; существует срединная точка, где расстояния до левого и правого концов шкалы равны между собой. Крайние позиции характеризуются полным противопоставлением, а промежуточные позиции, выражающие некоторые смешанные доли представительства крайних оценок, определяют противоречивые оценки [6].

Первую метрическую полярную шкалу свяжем с тезаурусом субъекта коммуникации. В лингвистике, семиотике, информатике и других областях научного знания тезаурус обозначает некоторое особым образом оформленное накопление смыслов у человека в определенной сфере его деятельности. Крайние позиции горизонтальной шкалы отражают степень совпадения тезаурусов у субъектов коммуникационного процесса (от 100% одинакового тезауруса до 100% различного тезауруса). Вторая шкала, также метрическая, оценивает субъекта коммуникации по владению инструментарием системного анализа, заключающегося в умении представлять любую систему в виде компонентной, структурной, функциональной, параметрической, потоковой, стоимостной моделей. Пересечение выделенных полярных шкал дает нам поля, с четким предметно-целевым содержанием (рис. 1).

100% Владеет системным анализом

Научные коммуникации в одной профессиональной области

Научные коммуникации в разных профессиональных областях

Коммуникации в сфере профессионального образования в рамках одной трофессиональной области

Коммуникации в сфере профессионального образования в рамках разных профессиональных областей

100% Не владеет системным анализом

Рисунок 1. Классификационная модель коммуникаций в сфере профессионального образования

Обозначим ряд коммуникационных разования с учетом разного предметно-проблем в сфере профессионального об- целевого содержания (табл. 1).

Таблица 1. Коммуникационные проблемы в сфере профессионального (технического) образования

|

Область предметноцелевого содержания |

Характеристика процесса коммуникации |

Возможные решаемые задачи |

Коммуникационные проблемы |

|

Научные коммуникации в одной профессиональной области |

Доминирующий фактор – научная проблема. Субъект-субъектность коммуникации не является особым признаком. Общение может происходить в коммуникационном континууме [1]. |

Основной задачей является решение некоторой научной проблемы с помощью построения теории, которая решает эту проблему. |

Возникающие проблемы основыва ются на различных способах научного видения смысла, различных научных ценностях, а также вненаучных интересах исследователей, выходящих за пределы определенного научного сообщества [5]. |

|

Научные коммуникации в разных профессиональных областях |

Особый признак - субъект-субъектность коммуникации (из-за разности в тезаурусах). |

Основной задачей является решение некоторой межнаучной проблемы. |

Коммуникационная проблема заключается в понимании смысла как элемента целого. |

Коммуникативные процессы в сфере профессионального образования: классификация, проблемы, пути решения

Е.В. Годлевская, В.В. Лихолетов

|

Область предметноцелевого содержания |

Характеристика процесса коммуникации |

Возможные решаемые задачи |

Коммуникационные проблемы |

|

Общение возможно при наличии универсального коммуникативного средства (системного анализа). |

Это возможно лишь при понимании самого целого, включающего объективное и субъективное знание. |

||

|

Коммуникации в сфере профессионального образования в рамках одной профессиональной области |

Каждый субъект организации занимает определенное место в формальной и в неформальной системе коммуникаций, проявляя при этом соответствующую активность. |

Решаемые задачи в пределах взаимоотношений производства и образовательной организации направлены на оптимизацию выпуска компетентных выпускников (будущих работников данного производства). |

К проблемам можно отнести качество, достаточность, своевременность, точность информации в процессе коммуникации. |

|

Коммуникации в сфере профессионального образования в рамках разных профессиональных областей |

Общение происходит в коммуникационном континууме или между субъектами с разным тезаурусом. |

Задачи по согласованной работе всех структурных подразделений (характеризующихся разным тезаурусом работников). Это коммуникационные связи образовательных организаций с научными организациями, производством, задачи по мониторингу и анализу инновационных проектов, задачи управления ресурсами, задачи подготовки новых кадров. |

Отсутствие конвенциальных договоренностей по инструментам или языкам общения приводит к потере или искажению смысла при коммуникации. |

Пути решения противоречий, возникающих в области коммуникаций в сфере профессионального образования, лежат в создании новых концепций на базе комбинации уже известных объяс

нительных моделей управления, разделов старых концепций, скомбинированных иначе.

Предлагая обобщенную модель коммуникации в сфере профессионально-

го образования, отметим, что каждый субъект коммуникации обладает своим опытом (в определенной научной/произ-водственной области), а следовательно, и своим тезаурусом, определяющим стиль его мышления.

На современном этапе развития техники и технологий терминологический аппарат наук имеет наивысшую степень абстракции, которая зачастую препятствует процессу извлечения адекватного и полного смысла. Поверхностное восприятие приводит к управленческим ошибкам, потере эффективности функционирования технических систем, к ухудшению процесса подготовки новых специалистов для предприятий. Кроме того, возникают проблемы свободы выбора нелинейной образовательно-профессиональной траектории [3].

Ученые считают, что ускоренное развитие общества порождает проблемы, которые не решаются старыми средствами - узкой специализацией, поэтому предлагают опираться на интегральные представления, необходимые для реализации функций управления специализированными автоматами и комплексами [9].

Проблему декодирования научнотехнической информации в производственной и образовательной сферах необходимо решать, привлекая наработки ученых в таких областях научного знания, как теории систем, семиотике, психологии, педагогике.

Разработка на аксиоматике данных наук модели многоуровневой системы кодирования (декодирования) информации, на наш взгляд, является актуальной и своевременной. Инструментами создания такой модели становятся: система законов, линий развития и тенденций эволюции потребностей и функций, фонд эволюционных альтернатив, метод гибридизации, техника формулирования и разрешения противоречий, методы пер-фектизации.

Перфектная система (термин впервые был введен Б. Злотиным, А. Зусман) означает, что данная система при ее функцио- нировании позволяет доводить до совершенства процессы, обслуживаемые ею.

Основные признаки перфектной системы [13]:

-

- удовлетворяет массовые и долгосрочные потребности клиентов ровно настолько, насколько это нужно;

-

- система хорошо «свернута»;

-

- минимизированы побочные вредные эффекты;

-

- перфектная система никогда не бывает сверхспециализированной;

-

- система часто порождает полезные и привлекательные для потребителей сверхэффекты;

-

- перфектная система напоминает биологическую систему тем, что выполнение некоторых важных функций распределяется между подсистемами, становится результатом действия всей системы как целого;

-

- в перфектной системе всегда имеет место обмен ресурсами между подсистемами. То есть задачи и противоречия, возникшие в развитии одной из подсистем, снимаются использованием ресурсов другой подсистемы или общесистемных ресурсов.

При создании модели перфектной системы коммуникации в сфере профессионального образования будем базироваться на классической позитивистской методологии субъектно-объектных диспозиций, представленной концепциями структурного функционализма, системного подхода, технологического детерминизма. Развитие научно-технических коммуникаций в данном подходе основывается на системных связях и функциях, которые позволяют субъектам коммуникации не только сконструировать желаемый образ, но и извлечь из него смысл. По мнению Ф.И. Шаркова, этот подход можно сравнить с принципом классической кибернетики, который предполагает жесткий контроль за поведением системы, исключающем все ненужные взаимосвязи [11].

Методологи системного моделирования отмечают, что из-за сложности совре-

Коммуникативные процессы в сфере профессионального образования: классификация, проблемы, пути решения

менных систем, их многофакторности и внутреннего динамизма, связанного, в частности, с подвижной иерархической организацией, вся информация не может фиксироваться в одной модели. Именно так рождается идея много-модельности — мысль о постройке системы моделей, каждая из которых раскрывает разные стороны сложных процессов. При этом многомодельность может проявляться в двух планах: а) как множество взаимодополняющих моделей, отражающих качественно различные блоки надсистемы высшего уровня; б) как множество взаимоисключающих, опирающихся на противоположные до- пущения моделей одного и того же блока надсистемы [2; 7; 8].

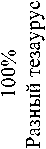

При одинаковом тезаурусе субъектов инжиниринговой коммуникации перфектная модель состоит из взаимодополняющих моделей, отражающих качественно различные блоки. Это задает некую матрицу (упорядоченность), способствуя быстроте, точности, достоверности, полноте передаваемых при коммуникации сообщений. Деление общего информационного потока позволяет варьировать степень абстракции передаваемого сообщения и глубину его осмысления для разных субъектов коммуникационного процесса (рис. 2).

^Xi - суммарный входной поток информации, ^¥ - суммарный выходной поток информации, КМ — компонентная модель, СМ — структурная модель, ФМ - функциональная модель, ПМ — параметрическая модель, ПоМ - потоковая модель, СтМ — стоимостная модель

Рисунок 2. Многомодельность коммуникационного процесса цессе, приведены в табл. 2.

Возможности каждой из моделей, участвующих в коммуникационном про-

Е.В. Годлевская, В.В. Лихолетов

Таблица 2. Потенциал использования моделей в коммуникационном процессе в рамках профессионального образования

|

Модель |

Характеристика |

Потенциал |

|

Компонентная |

Включает те элементы надсистемы, с которыми объект анализа взаимодействует на выбранном этапе жизненного цикла. |

Простота, наглядность сложных систем. |

|

Структурная |

Выявляет взаимодействие между элементами, входящими в компонентную модель. |

Простота, наглядность сложных систем. |

|

Модель |

Характеристика |

Потенциал |

|

Функциональная |

Показывает функции системы, входящих в нее элементов, а также функции связей. |

Динамизм, понимание сущности функционирования сложных систем |

|

Параметрическая |

Показывает состояние всей системы, каждого элемента в отдельности, связей, функций. Параметры могут быть техническими, экономическими, физическими, биологическими, химическими и т.д. |

Позволяет проводить анализ эффективности работы систем. |

|

Потоковая |

Показывает пространственное распределение полей и веществ, перераспределение и преобразование потоков, а также изменения их параметров в пространстве и времени. |

Выявление негативных факторов, определяющих низкую эффективность технической системы, связанных с нарушением прохода через нее потоков вещества, энергии, информации и т.п. |

|

Стоимостная |

Позволяет проводить комплексную технико-экономическую оценку объекта или его оптимизацию по экономическим критериям. |

Анализ потребительских свойств системы при минимизации затрат на их проявление. Снижение затрат на единицу полезного эффекта. Повышение конкурентоспособности продукта |

В заключение можно сформулиро- шения образовательных задач при под- вать следующие положения.

-

1. При коммуникационном процессе субъектов с разной тезаурусной базой, необходим синтез нескольких систем из разных областей производства и науки. В данном случае многомодельность выступает универсальным коммуникативным средством, позволяющим получать выводную информацию для принятия решения.

-

2. Представленная модель позволяет решать ряд задач, стоящих перед субъектами инжиниринговой коммуникации, а именно: создания программного обеспечения, повышения идеальности системы за счет повышения полноты частей системы и вытеснения человека из системы, повышения согласованности работы частей системы, повышения ее управляемости, повышения динамичности и оптимизации потоков. Данная модель коммуникации вполне пригодна для ре-

- готовке новых кадров для производства.

-

3. С позиций тезаурусного подхода рассмотрена классификация коммуникационных процессов в сфере профессионального образования в рамках взаимодействия научно-технических, производственных и образовательных организаций. Для этой цели использованы метрические оппозиционные шкалы, разбивающие коммуникативное пространство по предметно-целевому содержанию. Выявлены характеристики каждой предметно-целевой области, рассмотрены решаемые в каждой области задачи и коммуникационные проблемы.

-

4. Предложенное решение проблем повышения эффективности коммуникационных процессов может быть осуществлено за счет создания на основе системного анализа многомодельного информационного поля. Эта модель является не только коммуникационным

Коммуникативные процессы в сфере профессионального образования: классификация, проблемы, пути решения

средством для субъектов с разными тезаурусами. На основе модели можно создавать эффективное программное обеспечение, повышать идеальность систем за счет согласования ритмики частей систем, повышения их динамичности и управляемости. Данная модель коммуникации пригодна для решения задач подготовки специалистов.

Список литературы Коммуникативные процессы в сфере профессионального образования: классификация, проблемы, пути решения

- Иванова О.Э. Проблема смысла в научной коммуникации//Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. -2013. -№ 3. C. 116-120.

- Лихолетов В.В., Годлевская Е.В. Дидактические возможности многомодельности и оппозиционных шкал при изложении основ системного анализа и теории решения изобретательских задач//Вестник ЮУрГУ. Педагогические науки. -2014. -№ 2. С. 65 -73.

- Львов Л.В. Проблемы моделирования профессионально-образовательной деятельности опережающего уровня//Современная высшая школа: инновационный аспект. -2016. -№1. С. 75-88.

- Моррис Ч.У. Основания теории знаков//Семиотика: сборник переводов. -М.: Радуга, 1983. С. 37-89.

- Полани М. Личностное знание. На пути к посткритической философии. -М.: Прогресс, 1985. -344 с.

- Поспелов Д.А. «Серые» и/или «черно-белые»//Прикладная эргономика. Спецвыпуск: Рефлексивные процессы. -1994. -№1. С. 29-33.

- Поспелов Д.А. Моделирование рассуждений. Опыт анализа мыслительных актов. -М.: Радио и связь, 1989. -184 с.

- Природа моделей и модели природы/Под ред. Д.М. Гвишиани, И.Б. Новика, С.А. Пегова. -М.: Мысль, 1986. -270 с.

- Рыжов В.П. Эволюция систем и моделей: неоднородность, нестационарность, нелинейность//Системы и модели: границы интерпретаций: сборник трудов Всероссийской научной конференции с международным участием. -Москва-Томск: Изд-во Томского государственного педагогического университета, 2008. С. 252-258.

- Соссюр Ф. Труды по языкознанию. -М.: Прогресс, 1977. -696 с.

- Шарков Ф.И. Коммуникология: основы теории коммуникации: учебник. -М.: Дашков и К, 2010. -592 с.

- Шрейдер Ю.А. Системы и модели. -М.: Радио и связь, 1982. -152 с.

- Zlotin B. Patterns of Evolution: Recent Findings on Structure and Origi //ТРИЗ САММИТ. -Режим доступа: http://triz-summit.ru/confer/TDS-2006/203452/203519/[in English