Коммуникативные установки преподавателя и студента при социопаремиологическом сопровождении образовательной деятельности

Автор: Кочетков М.В., Сперанская А.Н.

Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu

Рубрика: Педагогические науки. Теория и методика профессионального образования

Статья в выпуске: 4 (66), 2023 года.

Бесплатный доступ

Проблема и цель. Цель статьи - обосновать возможность согласования коммуникативных установок преподавателя и студента в результате социопаремиологического сопровождения образовательной деятельности. Методологию исследования составляют достижения в паремиологии, связанные с возможностями диагностики коммуникативных установок участников общения, являющихся носителями соответствующего языка и ментальности, с применением русских паремий (пословиц и поговорок). Результаты исследования. Охарактеризована социопаремиологическая диагностика как метод выявления коммуникативных установок субъектов образовательной деятельности. Обозначены ограничения применения данной диагностики и ее особенности, такие как закрытость вопросов анкеты, кодексность тематического дискурса, заинтересованное отношение респондентов к выполнению заданий анкеты. Анкетирование состоит в соотнесении респондентом паремий с вариантами их смысловой интерпретации, что создает условия для выявления приоритетов речевого поведения. Эффективность применения социопаремиологической диагностики заключается в получении показателей, на основании которых можно судить о приоритетах общения среди педагогической и студенческой аудиторий.

Паремия, социопаремиологическое анкетирование, коммуникативные установки, диагностика, микросоциология, антропопрактика

Короткий адрес: https://sciup.org/144162886

IDR: 144162886 | УДК: 316.776.34+371.321

Текст научной статьи Коммуникативные установки преподавателя и студента при социопаремиологическом сопровождении образовательной деятельности

П остановка проблемы. Некоторые дидак-ты рассматривают обучение как разновидность общения [Дьяченко, 1991, с. 22], что в психолого-педагогических исследованиях могло приниматься без особых оговорок до наступления цифровой эры. В настоящее время ситуация несколько изменилась, так как педагогическое общение зачастую осуществляется в цифровой среде [Авдеева, Кочетков, 2022; Кочетков, 2004; Gilyazova, Zamoshchanskaya, 2022; Kochetkov, Avdeeva, 2021; Kochetkov, Kovalevich, 2020; Vaganova et al., 2020]. В исследовании мы будем исходить из целесообразности сохранения значительной доли аудиторных учебных занятий, «живого» общения педагога и обучаемого. Значимость личностной составляющей педагогического общения обусловлена авторитетом педагога и как профессионала, и как Человека. Отмеченная значимость сохраняется, несмотря на расширяющиеся возможности опосредованного взаимодействия субъектов образовательной деятельности благодаря развивающимся информационным возможностям социокультурной среды. Считаем, что идеал устремленности субъекта в процессе взаимодействия с окружающим миром - это его диалогичность и открытость [Батищев, 1997, с. 83], чему и должно способствовать «живое» педагогическое общение. Многие деструктивные явления в обществе обусловлены нивелированием духовных ценностей: отношения людей все больше формализуются, в них преобладают эгоистические мотивы в условиях соответствующего доминирующего дискурса информационной среды общества [Авдеева, Кочетков, 2022; Kochetkov, Avdeeva, 2021; Kochetkov, Kovalevich, 2020]; обесцениваются не только традиционно значимые императивы бытия, такие как семья, дети, родители, национальнокультурные проявления существования социума, но и сама человеческая жизнь [Кочетков, Машанова, Чебочакова, 2019; Машанова и др. 2018]. Поэтому столь значимо «живое» общение педагога и обучаемого, так важна аксиологическая сторона коммуникации, ее нормативные характеристики, которые, в свою очередь, тесно связаны с развивающим потенциалом нормативно согласованного речевого взаимодействия преподаватель - студент. Исключительно актуально соответствующее диагностическое сопровождение как средство эффективного педагогического общения в аспекте воспитания, мотивированного обучения, индивидуализации образования, «насыщения» его человеческим измерением [Kochetkov et al., 2021]. Особенностью нашей работы является социопаремиологическое диагностическое сопровождение, на основе чего затем формулируются рекомендации. При этом в качестве способа получения информации выступает со-циопаремиологическая анкета.

Методологию исследования составляют достижения в области лингвистики речи, а именно лингвистического знания, отражающего переход от изучения языка к изучению речи [Шмелева, 1997]. Таким образом, теоретикометодологической базой настоящего исследования является изучение дискурса в контексте единства проявлений речевой деятельности и законов общения социума.

Обзор научной литературы проведен на основе анализа паремиологических, педагогических и социологических работ, посвященных диагностике коммуникативных установок речевого взаимодействия, детерминированных возможностями паремиологических единиц, прежде всего пословиц и поговорок [Сперанская, 2011; Плющ, Сперанский, 2007]1. Под коммуникативными установками мы понимаем «состояние готовности выбора того или иного стиля коммуникативного поведения, упрощенные знания и способ действия применительно к субъекту коммуникации» [Луканова, 2008, с. 429]. Паремии содержат народный «здравый смысл», которым руководствуется человек или апеллирует к нему в той или иной ситуации. Сила этого неписаного закона очень велика, так как паремии содержат неконвенциональные правила социума [Рождественский, 1978; Паремиология без границ, 2020]. Мы основываемся на том, что корпус паремий о речи (речевой паремикон) содержит установки и правила, регулирующие общение, то есть своеобразные коммуникативные нормы, которые можно диагностировать с помощью социопаремиологической анкеты [Дмитриенко и др., 2003; Кочетков, Сперанская, Сперанский, 2005; Кочетков, Сперанская, Сперанский, 2010; Кочетков, Сперанская, Сперанский, 2018]. Для этого русские паремии, тематически объединенные тем, что содержат «правила речевого поведения», типологизируются по группам - совокупностям неписаных правил, реализуемых носителями соответствующего языка с целью успешного построения коммуникации.

Использование паремий как инструмента диагностики обусловлено универсальностью диагностического потенциала фольклора. Паремии о речи представляют собой кодекс бытового общения – «своеобразную народную энциклопедию

речевого общения в бытовой сфере. Кодекс подразумевает всеохватность возможного спектра ситуаций общения, их полное исчисление»2. «Ко-дексность» паремий обеспечивается тем, что «они прошли многовековой социальный фильтр. В «создании» и распространении пословиц принимали участие многие и многие люди: фольклор – коллективный вид творчества. Коллективность создания и обеспечивает универсальность содержащегося в пословице утверждения. Данное качество паремий исключительно актуально при их использовании в диагностировании коммуникативных установок преподавателя и студента [Кочетков, 2004; Кочетков, Сперанская, Сперанский, 2010; Кочетков, Сперанская, Сперанский, 2018].

Таким образом, в результате осуществленного анализа паремиологической, социологической и педагогической научной литературы справедливо утверждать, что диагностический потенциал паремий заключен в имеющихся возможностях определения с их помощью культурных, коммуникативно-нормативных установок преподавателя и студента, так как коммуникативные установки (нормы, представления), реализуемые ими в речевой деятельности, сформировались в повседневности. Эти установки проявляются и в образовательной среде, в особенности, когда предметом рассмотрения выступает не обособленная ситуация отдельного урока, а жизнедеятельность в учебном заведении во всей совокупности ее проявлений. Методологическое значение для дальнейших исследований имеет и то, что паремиологические методики диагностирования могут отличаться высокой степенью закрытости для анкетируемого целей анкетного опроса, а также тем, что выбор вариантов ответов на вопросы анкеты способен вызывать высокий интерес у респондента, благоприятствуя объективности выявляемых коммуникативных установок его речевого поведения.

Результаты исследования. Социопаремио-логическое диагностическое сопровождение педагогической деятельности заключается в анке-

1 Сперанская А.Н. Правила речевого поведения в русских паремиях: дис.... канд. филол. наук: 10.02.01. Красноярск, 1999.210 с.

тировании на разных этапах учебной деятельности и в сравнении полученных результатов для корректировки своих коммуникативных установок. В настоящей статье внимание фокусируется на взаимодействии «преподаватель – студент высшей школы». Анкета, пояснения к ней, примеры ответов и их социологическая интерпретация представлены в наших публикациях [Кочетков, Сперанская, Сперанский, 2005; Кочетков, Сперанская, Сперанский, 2010; Кочетков, Сперанская, Сперанский, 2018]. При популяризации социопа-ремиологической диагностики среди преподавательского корпуса вузов мы стремились сначала пробудить интерес к паремиям через различные универсальные задания3, к творческому применению пословиц и поговорок в аудиторной и во внеаудиторной деятельности. Заметим, что в образовательной деятельности могут применяться паремии различных народов, что значимо с точки зрения развития поликультурной компетентности, толерантности, укрепления партнерских отношений между нациями и народностями, урегулирования этноконфессиональных конфликтов. В связи с последним О.Г. Cмолянинова отдельно выделяет проблему «системной подготовки посредников для решения и профилактики на ранних стадиях межнациональных и межконфессиональных конфликтов на разных ступенях образования между различными субъектами образования» [Смолянинова, 2020], отмечая исключительную ее остроту. При социопаремиологической диагностике использование русских паремий и требование адекватности понимания респондентом их смысла справедливо отнести к одному из его ограничений для широкого применения в многонациональном социокультурном пространстве Российской Федерации. Среди иных ограни- чений отметим достаточно существенные затраты душевных сил педагога на трансформацию сложившегося стиля педагогического общения, желательность на первоначальном этапе указанной трансформации стабильного антистрессового существования в своей профессии.

Учитывая сказанное, подчеркнем, что эффективное применение педагогом в своей деятельности социопаремиологической анкеты зависит от того, складываются ли благоприятные условия для саморазвития педагога в направлении субъект-субъектных отношений, открытости, которая характеризуется рефлективным погружением в среду коммуникативных установок обучаемых, их норм речевого поведения, в том числе в контексте сопоставления и согласования с приоритетами общения обучаемого. При использовании преподавателем в своей деятельности в течение учебного года (в начале и в конце) социопа-ремиологической анкеты и микросоциологиче-ской обработки результатов осуществляется диагностика как обучаемых, так и самого преподавателя, что влияет на сближение коммуникативных установок преподавателя и студента.

Отмеченной «согласующейся» динамике изменения коммуникативных установок речевого поведения субъектов образовательной деятельности благоприятствует задание анкеты, в котором паремии структурированы по группам неписаных правил, реализующихся в повседневном общении и обеспечивающих успешную коммуникацию, а именно: о содержательности высказывания; логичности речи; молчании; выборе собеседника; коммуникативных ситуациях; коммуникативных намерениях говорящего; пользовании чужой информацией; важности/ неважности высказывания; навязчивости; правдивости; слове и деле [Сперанская, 2011]. В ходе выполнения задания респонденты обозначают свои приоритеты речевого поведения, присваивая каждой паремии «индекс важности». Так, первые семь паремий данного задания следующие: Слово – ключ, которым открывают сердца; Самое сладкое – язык, самое горькое – язык; Несколько хороших слов – сладко, слишком много – приторно; Рана от копья – на теле, рана от речей – на душе; Слово не обух, в лоб не бьет; Слово не воробей, вылетит – не поймаешь; Не всегда говори, что знаешь, но всегда знай, что говоришь. Респонденту необходимо оценить ценность для себя каждой паремии, выбрав один из следующих пяти вариантов ответа: полностью согласен; согласен; не согласен; полностью не согласен; затрудняюсь ответить.

В результате диагностирования ценности слова для респондентов учебной группы свидетельствует высокий рейтинг паремий Слово не воробей, вылетит – не поймаешь и Не всегда говори, что знаешь, но всегда знай, что говоришь . Если, например, прагматичность паремии Слово – ключ, которым открывают сердца признается в учебной группе далеко не всеми, то справедливо считать, что студенты склонны использовать невербальные формы для поиска точки эмоционального сопряжения (эмпатии). Высокий рейтинг паремий Самое сладкое – язык, самое горькое – язык и Несколько хороших слов - сладко, слишком много - приторно свидетельствует о том, что респонденты осознают противоречивость любого речевого действия и различных речевых тактик. Если паремия Самое сладкое - язык, самое горькое - язык не находит отклика у студентов или педагогов (достаточно распространенная ситуация среди мужской части обучаемых), то справедливо предположить недооценивание эмоциональной стороны речевого поведения. Гендерное несовпадение коммуникативных приоритетов нередко проявляет отношение респондентов к паремии Слово не обух, в лоб не бьет : мужская аудитория, в отличие от женской, часто высказывает ее выраженное одобрение. Значительная часть мужчин-респондентов склонна недооценивать и значимость слов как формы психического воздействия, о чем свидетельствуют соответствующие результаты отношения к паремии Рана от копья - на теле, рана от речей - на душе .

В анкете предусмотрено задание, в результате выполнения которого выявляется адекватность понимания диагностических возможностей паремий. Задание состоит в ознакомлении респондента с ситуациями (они обозначены

буквами), после чего ему необходимо поставить рядом с каждой номер той паремии, которая, на его взгляд, наиболее близко характеризует ситуацию (одна паремия может «регулировать» несколько ситуаций и одну ситуацию могут «регулировать» несколько паремий).

Ситуации следующие: Ошибка в оценке интеллектуальных возможностей собеседника (A); Ошибка в логичности речи (B); Ошибка в учете возрастной иерархии (C); Ошибка в учете профессионального уровня говорящих (D); Ошибка в учете социальной иерархии (E); Интересы собеседников не совпадают (F); Интересы собеседников совпадают (G).

Паремии следующие: На вкус и цвет товарища нет (1); Говорить на разных языках (2); Яйца курицу не учат (3); Голова у ног ума не просит (4); Ученого учить – только портить (5); Метать бисер перед свиньями (6); Скажи да укажи, да в рот положи (7); Скажи ему, в какой день воскресенье бывает (8); С тобой разговориться, что меду напиться (9); С твоего слова – как с золотого блюда (10); В огороде бузина, а в Киеве дядька (11); Не учи астраханца рыбу пластать (12); Не учи хромать, у кого ноги болят (13); С волками жить, по-волчьи выть (14); Не тебе бы говорить, да не мне бы слушать (15).

Так, правильными в отношении ситуации А являются ответы 7 и 8: пословицы акцентируют внимание на низком интеллектуальном уровне собеседника. Паремии 4 и 5 акцентируют внимание на высоком интеллектуальном уровне собеседника. Их выбор респондентом также в некоторой степени отражает понимание смысла паремий, связанного с интеллектуальными возможностями собеседника.

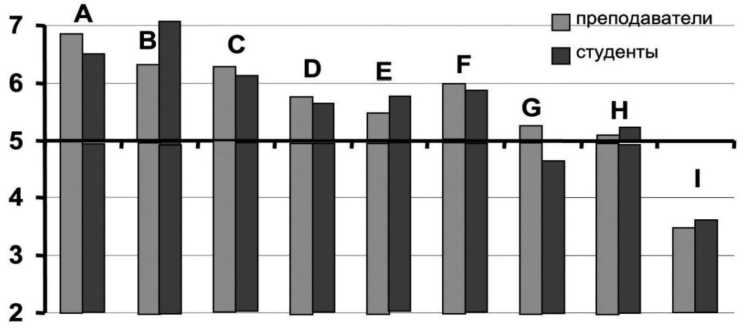

Социопаремиологическая анкета включает и не связанные с паремиями вопросы, содержание которых раскрывает и дополняет коммуникативно-нормативные установки, заключенные в паремиях. Данные вопросы способствуют верифицируемости результатов диагностики. Так, в одном из вопросов анкеты респондентам необходимо ответить вопрос: На что Вы прежде всего обращаете внимание в речи собеседника? и выбрать из предложенного перечня ответ: на ответственность собеседника; на содержательность высказывания; на логичность речи собеседника; на умение собеседника промолчать; на правдивость высказываний; на корректное использование чужой информации; на степень важности информации; на навязчивость собеседника; на связь слов с делом. На рисунке приведены результаты анализа данного задания.

Рис. Сравнительная иерархия ценностей речевого поведения у преподавателей и у студентов, по данным социопаремиологического анкетирования: A – содержательность высказывания;

B – правдивость высказываний; C – степень важности информации; D – логичность речи собеседника;

E – связь слов с делом; F – ответственность собеседника; G – корректное использование чужой информации;

H – умение собеседника промолчать; I – навязчивость собеседника

Fig. The comparative hierarchy of speech behavior values among teachers and students, according to the socioparemiological survey: A – statement content;

B – statement truthfulness; C – degree of information importance; D – interlocutor’s speech logic;

E – connection of words with actions; F – interlocutor’s responsibility; G – correct use of other people’s information; H – ability of an interlocutor to refrain from comments; I – interlocutor’s obsession

Как видим, все показатели, кроме «навязчивости собеседника», достигли среднего уровня или очень к нему приближены. Заметим, что игнорирование навязчивости собеседника как ценности может оцениваться положительно или отрицательно в зависимости от контекста конкретной ситуации. Осмысленную способность терпеть навязчивость собеседника следует отнести скорее к положительным качествам. Подчеркнем, что представленная иллюстрация (рис.) не претендует на экспериментальное подтверждение универсальных обобщающих выводов в отношении коммуникативных установок педагогического корпуса высшей школы.

Выводы. Охарактеризован социопаремио-логический подход диагностики коммуникативных установок речевого поведения субъектов образовательной деятельности. Он включает анкетирование, базирующееся на возможностях паремий, которые способны адекватно отразить коммуникативные установки респондента, что благоприятствует аксиологически взаимовлияю-щей и согласующей социокультурной образовательной среде при активном применении соци-опаремиологического подхода педагогическим корпусом. Результаты диагностики коммуникативных установок речевого поведения субъектов образовательной деятельности могут использоваться не только в процессе обучения, но и в ходе НИРС, внеаудиторной воспитательной работы, расширяя возможности «живого» общения в педагогической деятельности, придавая ей человеческое измерение, что приобретает особую значимость в условиях ускоряющегося научно-технического прогресса. Социокультурный подход с его паремиологическими основаниями и коммуникативной направленностью отвечает базовым критериям антропопрактики, которые обусловлены ментально-языковой природой человека.

Список литературы Коммуникативные установки преподавателя и студента при социопаремиологическом сопровождении образовательной деятельности

- Авдеева Е.А., Кочетков М.В. Человекоориентированный смысловой дискурс в теории и практике образования // Философия образования. 2022. Т. 22, № 1. С. 87–102. DOI: 10.15372/PHE20220106

- Батищев Г.С. Введение в диалектику творчества. СПб.: Изд-во РХГИ, 1997. 464 с. URL: https://rusist.info/book/5964190 (дата обращения: 30.10.2023).

- Дмитриенко В.А., Кочетков М.В., Сперанская А.Н., Сперанский А.В. Паремиологический подход к решению проблемы диагностики коммуникативных приоритетов коллектива обучаемых // Образование в Сибири. 2003. № 1. С. 109–113. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45555841 (дата обращения: 30.10.2023).

- Дьяченко В.К. Сотрудничество в обучении: О коллективном способе работы: кн. для учителя. М.: Просвещение, 1991. 191 с. URL: https://pedlib.ru/Books/5/0304/index.shtml (дата обращения: 30.10.2023).

- Кочетков М.В., Сперанская А.Н., Сперанский А.В. Диагностика коммуникативных норм поведения и ее использование в учебно-воспитательной работе: учеб. пособие для студентов вузов. Красноярск: Красноярский гос. ун-т, 2005. 185 с. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=20084782 (дата обращения: 30.10.2023).

- Кочетков М.В., Сперанская А.Н., Сперанский А.В. Диагностика коммуникативных норм субъектов учебно-воспитательного процесса: учеб. пособие. Красноярск: Ин-т проблем непрерывного образования РАО, 2010. 160 с. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=20119343 (дата обращения: 30.10.2023).

- Кочетков М.В., Сперанская А.Н., Сперанский А.В. Социопаремиологический подход к диагностическому сопровождению образовательной деятельности // Вестник Омского государственного педагогического университета. Гуманитарные исследования. 2018. № 1. С. 120–124. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_32728802_19909341.pdf (дата обращения: 30.10.2023).

- Кочетков М.В., Машанова О.Р., Чебочакова Е.С. «Страх перед жизнью» как интегрирующий эмоционально-поведенческий показатель у подростков-сирот и у подростков из благополучных семей // Психологическое здоровье человека: жизненный ресурс и жизненный потенциал: матер. VI Междунар. науч.-практ. конф. Красноярск, 2019. С. 147–159. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41557783&selid=42321427 (дата обращения: 30.10.2023).

- Кочетков М.В. Теоретико-методологические основания и организационно-педагогические условия развития творческой личности преподавателя и студента: монография / Рос. акад. образования, Сиб. отд-ние. М.: РАО, 2004. 264 с. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=19911408 (дата обращения: 30.10.2023).

- Луканова Е.В. Враждебность как коммуникативная установка личности: психосемантический аспект // Вестник СПбУ. Социология. 2008. № 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vrazhdebnostkak-kommunikativnaya-ustanovka-lichnosti-psihosemanticheskiy-aspekt (дата обращения: 10.11.2023).

- Машанова О.Р., Кочетков М.В., Чебочакова Е.С., Акулинина Я.Н. Исследование самосознания подростков, склонных к суициду // Психологическое здоровье человека: жизненный ресурс и жизненный потенциал: матер. V Междунар. науч.-практ. конф. 2018. С. 299–308. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_38218381_34403054.pdf (дата обращения: 30.10.2023).

- Паремиология без границ: монография. М.: РУДН, 2020. 244 с. URL: https://pure.spbu.ru (дата обращения: 30.10.2023).

- Плющ И.В., Сперанский А.В. Социопаремиологический метод исследования // Методы социологического прикладного исследования. Красноярск, 2007. С. 146–152.

- Рождественский Ю.В. О правилах ведения речи по данным пословиц и поговорок // Паремиологический сборник. М., 1978. С. 211–230.

- Смолянинова О.Г. Этнические конфликты и роль медиаторов в поликультурном социуме // Медиация в образовании: поликультурный контекст: материалы II Междунар. конф. Красноярск: Сибир. федер. ун-т, 2020. С. 47–53. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44811911&sel (дата обращения: 30.10.2023).

- Сперанская А.Н. Далевский паремикон о речи // Язык и социальная динамика. Красноярск, 2011. Вып. 2. С. 31–42. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36984082 (дата обращения: 30.10.2023).

- Шмелева Т.В. Речеведение: в поисках теории // Stylistyka. VI. Opole, 1997. S. 301–313. URL: file:///C:/Users/Roil/Downloads/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%85_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8.pdf (дата обращения: 30.10.2023).

- Gilyazova O.S., Zamoshchansky I.I. Specific features of universal competences of higher education in Russia in the context of competence-based education: conceptual analysis // Perspectives of Science and Education. 2022. Vol. 56, No. 2. P. 77–94. DOI: 10.32744/pse.2022.2.5

- Kochetkov M.V., Smolyaninova O.G., Speranskaya A.N., Chebotareva Е.М. Activity-Related and Sociocultural Grounds for Foreign Language Education of Adults who Lack Expressed Motivation for Cognitive Activity // Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences. 2021. No. 14 (3). Р. 341–350. DOI: 10.17516/1997-1370-0725

- Kochetkov M.V., Avdeeva E.A. Humanitarian reversing higher education in the Russian Federation in light of the transhumanist challenges // The Philosophical Forum. 2021. Vol. 52, No. 2. P. 103–114. DOI: 10.1111/phil.12288

- Kochetkov M.V., Kovalevich I.A. Specific Features of Educational and Pedagogical Discourse in the Context of Anthropological Challenges: Socio-Cultural Approach // Journal of Siberian Federal University. Humanities and Social Sciences. 2020. Vol. 13, No. 2. P. 268–277. DOI: 10.17516/1997-1370-0578

- Vaganova O.I., Gilyazova O.S., Cileva A.V., Yarygina N.A., Bekirova E.S. Quality management of educational activities in higher education // Amazonia Investiga. 2020. Vol. 9, No. 28. P. 74–82. DOI: 10.34069/AI/2020.28.04.9