Коморбидная патология у пациентов с фибрилляцией предсердий

Автор: Рубаненко Олеся Анатольевна

Рубрика: Клиническая медицина

Статья в выпуске: 2-2 т.17, 2015 года.

Бесплатный доступ

В работе проводится оценка коморбидной патологии среди пациентов с фибрилляцией предсердий (ФП). Показано, что с возрастом увеличивается число пациентов с ФП, однако после 80 лет наблюдается резкий спад количества больных. Постоянная форма аритмии встречалась чаще других форм. У большинства больных с ФП наблюдалась коморбидная патология, включая артериальную гипертонию, перенесенный инфаркт миокарда, сахарный диабет, поражение органов дыхания, мочевыделения. Перенесенное нарушение мозгового кровообращения и высокий функциональный класс хронической сердечной недостаточности чаще отмечались в группе пациентов с постоянной формой ФП.

Фибрилляция предсердий, коморбидная патология

Короткий адрес: https://sciup.org/148102278

IDR: 148102278 | УДК: 616.1:616.12-008.313.2

Текст научной статьи Коморбидная патология у пациентов с фибрилляцией предсердий

Фибрилляции предсердий (ФП) – одно из распространенных нарушений ритма сердца, частота которого составляет 1–2% в общей популяции и увеличивается с возрастом по мере прогрессирования кардиоваскулярной патологии [1].

ФП неклапанной этиологии является актуальной проблемой в клинической медицине, так как связана с увеличением частоты летальных исходов и госпитализации, снижением толерантности к физической нагрузке, появлением тромбоза артерий головного мозга, нарушением систолической функции желудочков. Опасным осложнением является прогрессирование или возникновение сердечной недостаточности у больных с органическим поражением сердца. Смертность у больных с ФП увеличивается вдвое независимо от наличия других известных факторов риска [2; 3; 4].

По сведениям литературы, индекс коморбид-ности пациентов составляет 1,4, по сердечно-сосудистым заболеваниям – 3,4. Помимо основного заболевания, большая часть пациентов с ФП имеет коморбидные заболевания: хроническую обструктивную болезнь легких, сахарный диабет, артериальную гипертензию и другие. При этом среднее количество коморбидных заболеваний у пациента с ФП составляет 3–4.

ФП увеличивает риск инсульта в 5 раз и обусловливает развитие каждого пятого инсульта. Ишемический инсульт у больных с ФП чаще заканчивается смертью по сравнению с инсультом другой природы и приводит к выраженной инвалидизации [5].

Цель исследования: провести изучение распространенности коморбидной патологии среди больных с фибрилляцией предсердий в рамках терапевтического и кардиологического стационаров.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Обследовано 768 больных с ФП, находящихся на стационарном лечении в терапевтическом отделении Клиник СамГМУ (226 пациентов, 44%М, средний возраст 67,3±6,5 лет) и кардиологическом отделении ГБУЗ СОККД (542 пациента, 56% М, средний возраст 64,4±5,8 лет) в 2014 г.

Выполнялись общеклинические исследования, включающие общий и биохимический анализ крови, общий анализ мочи. В числе инструментальных методов всем пациентам проводились электрокардиография в 12 стандартных отведениях, эхокардиография, ультразвуковое триплексное сканирование артерий брахиоцефального ствола. Исследования осуществлялись на ультразвуковых сканерах Logiq – 5;7 (США) мультичастотным линейным датчиком 4-10 МГц и мультичастотным конвексным датчиком 2,5-5 МГц.

Для верификации ишемической болезни сердца использовали тест с физической нагрузкой (велоэргометрия) или коронарографию. Для подтверждения тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) и миоперкардита применялась компьютерная томография легких или магнитно-резонансная томография сердца соответственно.

Больные распределены на группы в зависимости от формы ФП: впервые возникшая (1 группа), пароксизмальная (2 группа), персистирующая (3 группа), постоянная (4 группа).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Клиническая характеристика пациентов терапевтического профиля представлена в табл. 1.

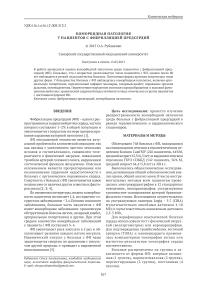

Распределение пациентов по количеству баллов шкалы CHA2DS2Vasc (рис. 1) проводилось в соответствии с баллами. В группе с впервые возникшей ФП 0 баллов не встречалось, 1 балл – в 20%, ≥2 балла – в 80% случаев. Среди больных с пароксизмальной формой 0 баллов не отмечалось ни у одного пациента, 1 балл – у 18%, ≥2 балла – у 82%. Персистирующая форма 0 баллов встреча- лась в 9%, 1 балл – в 6%, ≥2 балла – в 85% случаев. Постоянная форма наблюдалась у 3,5% больных с 1 баллом и 96,5% с ≥ 2 баллами.

В нашей работе проводилась оценка антикоагулянтной терапии среди пациенов с ФП терапевтического профиля (табл. 2). В качестве антикоагулянтов назначались антагонист витамина К (вар-фарин), прямой ингибитор тромбина (дабигатрана этексилат), прямой ингибитор Ха (ривароксабан).

Клиническая характеристика пациентов кардиологического профиля с ФП представлена в табл. 3.

Таблица 1. Клиническая характеристика пациентов терапевтического профиля с ФП (М±m)

|

№ пациентов(%) |

1 группа |

2 группа |

3 группа |

4 группа |

|

№ пациентов (м/ж) |

10 (67%/33%) |

28 (41%/59%) |

7 (47%/53%) |

114 (40%/60%) |

|

Средний возраст (лет) |

62,1±5,5 |

66,4±10,6 |

69,5±8,9 |

72±10,7 |

|

Перенесенное нарушение мозгового кровообращения |

1 |

6 (22,2%) |

14(21,2%) |

31 (24,8%) |

|

Стенокардия |

3 (25%) |

20 (71%) |

35 (51%) |

81 (69%) |

|

Перенесенный инфаркт миокарда (ПИМ) |

^— |

7 (25%) |

16 (25%) |

37 (32%) |

|

Артериальная гипертония |

11 (92%) |

26 (90%) |

57 (84%) |

101 (87%) |

|

Хроническая ревматическая болезнь сердца (ХРБС) |

^— |

^— |

^— |

2(5%) |

|

Средний ф. кл. ХСН |

1,45±0,2 |

1,9±0,4 |

2,4±0,2 |

2,6±0,3 |

|

Сахарный диабет или нарушенная толерантность к глюкозе |

5 (50%) |

9 (32%) |

12 (18%) |

32 (28%) |

|

Заболевания щитовидной железы* |

1 (10%) |

5 (19%) |

8 (12%) |

5 (5%) |

|

Заболевания органов дыхания** |

3 (30%) |

8 (29%) |

19 (28%) |

60 (51%) |

|

Заболевания органов мочевыделения*** |

7 (70%) |

8 (29%) |

21 (31,8%) |

51 (44%) |

* - Диффузно-узловой зоб, гипотиреоз, тиреотоксикоз, эутиреоз, хронический аутоиммунный тиреоидит

** - хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма, пневмония

*** - диффузные изменения почек, пиелонефрит

■ 0 баллов

■ 1балл

■ 22 балла

Рис. 1. Распределение пациентов терапевтического профиля с ФП по количеству баллов шкалы CHA2DS2Vasc

Таблица 2. Антикоагулянтная терапия у больных терапевтического профиля с ФП

|

Впервые возникшая |

Пароксизмальная |

Персистирующая |

Постоянная |

|

|

Варфарин |

2 (20%) |

5 (18%) |

11 (16%) |

19 (17%) |

|

Ривароксабан |

1 (1,5%) |

|||

|

Дабигатран |

1 (0,8%) |

Таблица 3. Клиническая характеристика пациентов кардиологического профиля с ФП (М±m)

|

№ пациентов |

1 группа |

2 группа |

3 группа |

4 группа |

|

№ пациентов (м/ж) |

5 (100%/0%) |

180 (53%/47%) |

159 (60%/40%) |

195 (54%/46%) |

|

Средний возраст (лет) |

63,6±15,9 |

63,1±10,1 |

63,9±10,8 |

66,2±9,8 |

|

Перенесенное нарушение мозгового кровообращения |

28 (16%) |

18 (11%) |

38 (20%) |

|

|

Стенокардия |

1 (20%) |

52 (29%) |

36 (23%) |

68 (35%) |

|

Острый инфаркт миокарда |

2 (40%) |

49 (27%) |

25 (15,7%) |

36 (18,5%) |

|

ПИМ |

1 |

27 (15%) |

31 (19%) |

58 (30%) |

|

Артериальная гипертония |

4 (80%) |

145 (81%) |

134 (84%) |

165 (85%) |

|

ХРБС |

^— |

4 (2%) |

6 (3,8%) |

20 (10%) |

|

Средний ф. кл. ХСН |

2,4±0,3 |

2,7±0,8 |

2,5±0,6 |

2,8±0,8 |

|

Сахарный диабет |

3 (60%) |

33 (18%) |

32 (20%) |

45 (23%) |

|

Заболевания щитовидной железы |

^— |

20 (11%) |

36 (22,6%) |

31 (16%) |

|

Заболевания органов дыхания |

^— |

16 (9%) |

10 (6,3%) |

28 (14%) |

|

Заболевания органов мочевыделения |

2 (40%) |

42 (23%) |

41 (26%) |

52 (27%) |

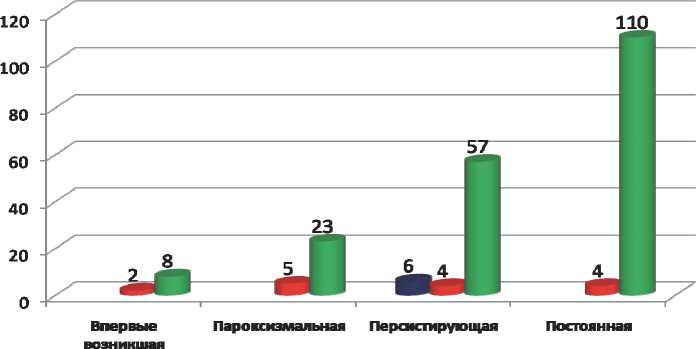

Распределение пациентов по количеству баллов шкалы CHA2DS2Vasc (рис. 2) проводилось в соответствии с баллами. В группе с впервые возникшей ФП 0 баллов не встречалось, 1 балл – в 40%, ≥2 балла – в 60% случаев. Среди больных с пароксизмальной формой 0 баллов отмечалось у 4,4% пациентов, 1 балл – у 13,3%, ≥2 балла – у 75,6%.

Персистирующая форма 0 баллов встречалась в 6,2%, 1 балл – в 16,4%, ≥2 балла – в 68% случаев. Постоянная форма наблюдалась у 3 % больных с 0 баллов, 8,2% – с 1 баллом и 83,65% – с ≥ 2 баллами.

В нашем исследовании проводилась оценка антикоагулянтной терапии среди пациентов с ФП терапевтического профиля (табл. 4).

-

■ 0 баллов

1 балл

-

■ >2 балла

Рис. 2. Распределение пациентов кардиологического профиля с ФП по количеству баллов шкалы CHA2DS2Vasc

Таблица 4. Антикоагулянтная терапия у больных кардиологического профиля с ФП

|

Впервые возникшая |

Пароксизмальная |

Персистирующая |

Постоянная |

|

|

Варфарин |

2 (40%) |

45 (25%) |

80 (50,3%) |

111 (57%) |

|

Ривароксабан |

10 (5,5%) |

17 (10,7%) |

13 (6,7%) |

|

|

Дабигатран |

2 (1%) |

4 (2,5%) |

3 (1,5%) |

ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

В нашей работе показано, что с возрастом увеличивается число пациентов с ФП, что отражено в современных работах [6]. Однако после 80 лет наблюдается резкий спад, что, возможно, обусловлено средней продолжительностью жизни в России (в среднем 69,8 лет у мужчин 64 года, у женщин 75,6 лет). Постоянная форма аритмии встречалась чаще других форм, что отличает нашу работу от данных литературы [6]. У большинства больных с ФП наблюдалась коморбидная патология, включая артериальную гипертонию, перенесенный инфаркт миокарда, сахарный диабет, поражение органов дыхания, мочевыделения. Перенесенное нарушение мозгового кровообращения и высокий функциональный класс хронической сердечной недостаточности чаще отмечался в группе пациентов с постоянной формой ФП, что подтверждает Jones J.D. et al. (2013) [7].

Частота назначения антикоагулянтной терапии оставалась низкой среди больных терапевтического профиля (до 20%) и чуть более 50% в группе пациентов кардиологического профиля. В качестве антикоагулянтов чаще других применялся варфарин, в то время как новые пероральные антикоагулянты использовались значительно реже. Среди больных терапевтического профиля с ФП распространенность антикоагулянтов оказалась сравнима для всех групп. Cullen M.W. (2013) показал, что варфарин получали 71% пациентов, в то время как дабигатран назначен только 5% пациентам, при этом частота назначения антикоагулянтов значительно увеличилась среди пациентов с наличием более двух баллов по шкале CHADS2 (от 53% для CHADS2=0 до 80% для CHADS2≥2 (р<0,001)) [8], что согласовывалось также с нашими данными для группы кардиологического профиля.

Выводы. Отмечается рост численности боль- ных с ФП от лиц молодого до старческого возраста. Данная аритмия коррелирует с сердечнососудистыми заболеваниями и заболеваниями органов дыхания, при этом чаще преобладают пациенты с постоянной формой. Частота назначения антикоагулянтной терапии составляет порядка 50%, что диктует необходимость мониторинга данной группы пациентов.

Список литературы Коморбидная патология у пациентов с фибрилляцией предсердий

- Сулимов В.А. Диагностика и лечение фибрилляции предсердий: Рекомендации РКО, ВНОА и АССХ/В.А. Сулимов, С.П. Голицын, Е.П. Панченко с соавт. М.; 2012. 100 с.

- Щукин Ю.В. Факторы риска развития ишемического инсульта у больных с постоянной формой фибрилляции предсердий/Ю.В. Щукин, А.О. Рубаненко, А.В. Германов, О.В. Терешина. Вестник аритмологии. 2012. 67. С. 20-25.

- Koster R.W. A randomized trial comparing monophasic and biphasic waveform shocks for external cardioversion of atrial fibrillation/R.W. Koster, P. Dorian, F.W. Chapman//Am. Heart J. 2004. 147. P. 121-136.

- McMurray J.J. Left ventricular systolic dysfunction, heart failure, and the risk of stroke and systemic embolism in patients with atrial fibrillation: insights from the ARISTOTLE trial/J.J. McMurray, J.A. Ezekowitz, B.S. Lewis et al.//Circ Heart Fail. 2013. № 6 (3). Р. 451-60.

- McGrath E.R. Association of atrial fibrillation with mortality and disability after ischemic stroke/E.R. McGrath, M.K. Kapral, J. Fang et al.//Neurology. 2013. № 81 (9). Р. 825-32.

- Go A. S. Prevalence of diagnosed atrial fibrillation in adults: national implications for rhythm management and stroke prevention: the AnTicoagulation and Risk Factors in Atrial Fibrillation (ATRIA) Study/A.S. Go, E.M. Hylek, K.A. Phillips et al.//JAMA. 2001. Vol. 285. P. 2370-2375.

- Jones J.D. The intersection of atrial fibrillation and heart failure in a hospitalised population/J.D. Jones, A.U. Khand, H. Douglas//Acta Cardiol. 2013. № 68 (4). Р. 395-402.

- Cullen M.W. Risks and Benefits of Anticoagulation in Atrial Fibrillation: Insights From the Outcomes Registry for Better Informed Treatment of Atrial Fibrillation (ORBIT-AF) Registry/M.W. Cullen, S. Kim, J.P. Sr Piccini et al.//Circ Cardiovasc Qual Outcomes. 2013. 6 (4).461-9.