Компетентностная модель профессионала

Автор: Худякова Наталья Леонидовна

Журнал: Современная высшая школа: инновационный аспект @journal-rbiu

Рубрика: Актуальные проблемы управления качеством образования

Статья в выпуске: 2 (8), 2010 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается проблема реализации в учебных заведениях компетентностного подхода, формирования профессиональных компетенций бакалавров, магистров и специалистов, которые определены рамками государственных образовательных стандартов третьего поколения.

Компетентность, компетенции, личностный опыт, личностная культура, становление личностной культуры, социо-культурные компетенции, ценностно-ориентационные компетенции, деятельностные компетенции

Короткий адрес: https://sciup.org/14239494

IDR: 14239494 | УДК: 378.14

Текст научной статьи Компетентностная модель профессионала

В настоящее время в системе профессионального образования идет активный поиск способов описания его результата на основе применения компетентност-ного подхода. Обращение к нему декларируется как отход от знаниевой модели образования к образованию, ориентированному на формирование готовности выпускника к «конкретным видам профессиональной деятельности».

В связи с этим в государственные образовательные стандарты третьего поколения включается характеристика профессиональной деятельности бакалавра, магистра или специалиста, которая складывается из описания области профессиональной деятельности, ее объектов и видов. Вместе с этим основным результатом считается не способность выпускников к самостоятельной организации профессиональной деятельности в ее целостности, а «освоения основных образовательных программ», т.е. фактически – знаний, умений и навыков, составляющих содержание этих программ. Именно это и описывается как «обладание компетенциями».

Как правило, выделяется две основные группы компетенций: общекультурные (или универсальные) и профессиональные. Через профессиональные компетенции характеризуются общие виды деятельности, соотносимые с направлениями профессиональной подготовки. На их основе высшим учебным заведением совместно с заинтересованными работодателями будет определяться основное содержание образовательной программы. Осуществление этой задачи предполагает внесение изменений в характеристику видов профессиональной деятельности в соответствии с требованиями работодателей или по инициативе вузов. Каким образом это будет делаться, не всегда ясно, так как анализ содержания стандартов по различным направлениям обнаруживает, что характеристика видов профессиональных деятельностей через компетенции составляется по-разному, на основе различной смысловой интерпретации даже одного и того же вида деятельности. С нашей точки зрения, отсутствие инвариантной структуры описания результата профессиональ- ного образования не позволит создать и педагогические технологии высшего профессионального образования, отражающие устойчивый способ получения этого результата.

Профессионального подхода требует и формирование содержания образовательных программ на основе характеристик видов деятельности. Это содержание может определяться как содержание образования, ориентированного на развитие человека, а может складываться как сумма знаний, умений и навыков, которые обучающийся должен освоить и научиться применять в профессиональной деятельности. Во втором случае мы получаем, несмотря на описание результатов образования через компетенции, ту же знаниевую модель образования. Она не предполагает ориентированность образования на становление общей и профессиональной личностной культуры студента, включающей в себя формирование ценностных основ профессиональной деятельности; изначально не ориентирует студента на освоение сущности и структуры профессиональной деятельности, способности ее проектировать, самостоятельно определяя при этом, какие знания, умения и навыки необходимы для ее осуществления.

С нашей точки зрения, способ формирования содержания образовательной программы профессионального образования во многом определяется структурой описания профессиональной деятельности, готовность к осуществлению которой на определенном квалификационном уровне является конечным результатом соответствующей ступени образования. С другой стороны, профессиональное образование должно оставаться образованием, ориентированным на развитие человека, поэтому структура описания профессиональной деятельности должна быть соотносима с предметом развития – тем, что предполагается развивать в образовательном процессе.

В настоящее время профессиональное образование решает проблему выбора или согласования своей ориентированности на развитие человека как целостности и ориентированности на социальный заказ работодателей, которых, казалось бы, волнует только готовность специалиста к выполнению определенных функций. Несмотря на то, что сейчас модно делать выбор, продуктивнее попытаться согласовать развитие человека с его профессиональной подготовкой. Компетентность специалиста проявляется в его способности самостоятельно проектировать и организовывать свою профессиональную деятельность, но и развивается человек, прежде всего, как субъект деятельности через это становясь личностью и обретая свою целостность. Ориентированность профессионального образования на развитие человека соотносима с использованием компетентностного подхода.

Понятие «компетентность» чаще всего применяется для обозначения готовности человека к самостоятельному осуществлению какой-либо деятельности. При этом готовность может проявляться как функциональная и как ценностно-ориентационная. Функциональная готовность проявляется и в способности человека самостоятельно работать, организовать свою деятельность (деятельностная готовность), и в таком функционировании психических и психофизиологических процессов, которое необходимо для осуществления этой деятельности (психологическая и физическая готовность).

Ценностно-ориентационная готовность возникает в результате сформи-рованности у человека системы личностных ценностей, реализация которой позволяет ему организовать свою деятельность как целенаправленную, результативную и эффективную. Такая система ценностей выступает как ценностная основа профессиональной деятельности. Ценностно-ориентационная готовность проявляется как устойчивые поведенческие характеристики человека (как личностные качества, способы поведения), необходимые для успешного осуществления деятельности, и чаще всего описывается через личностно-поведенческие компетенции.

Если компетентность – это характеристика человека, его готовности к осуществлению какой-либо деятельности на уровне квалификационных требований (на требуемом уровне), то компетенции определяются как нечто желаемое по отношению к какой-либо профессиональной деятельности. Причем, в это желаемое включаются и качественные характеристики конечного результата образования, а именно то, что характеризует субъекта деятельности и проявляется как его профессиональная компетентность, и характеристика того, что является предпосылками получения этого результата. Как компетенции описываются и знания, и умения, и навыки, и ценностные ориентации, и способы поведения, и личностные качества, и виды деятельности, и действия, и операции и др.

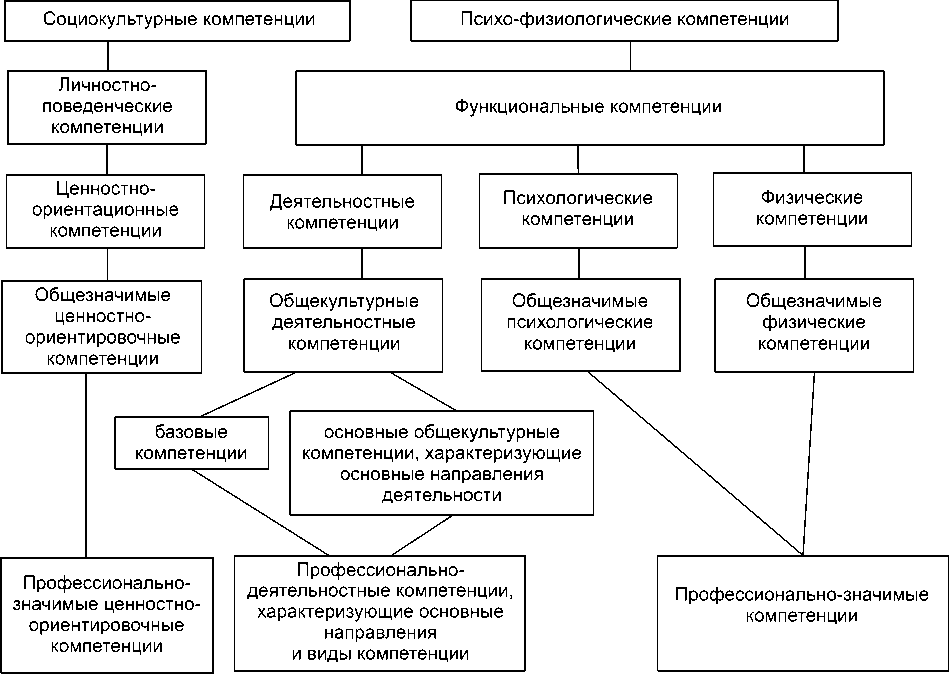

С нашей точки зрения, через компетенции должен описываться только конечный результат профессионального образования. Прежде всего, это профессиональная личностная культура, которая характеризуется готовностью выпускника к самостоятельному осуществлению всех направлений и видов деятельности, которые входят в состав определенной профессиональной деятельности (деятельностные компетенции), и сформированностью у него ценностных основ профессиональной деятельности (ценностно-ориентационные компетенции). Эти группы компетенций, которые можно обозначить как социокультурные компетенции, составляют основу ком-петентностной модели профессионала (табл. 1). Различные квалификационные уровни профессиональной подготовки, например, такие как бакалавр, магистр, специалист, могут характеризоваться через определенные комплексы направлений, видов деятельности и действий, входящих в состав профессиональной деятельности и отражающих определенный функционально-ролевой статус профессионала.

В образовательном процессе компетентность профессионала возникает как превращение возможного для человека в действительное. Это позволяет рассматривать компетентность как состояние человека, отражающее определенную степень его развития. Но тогда и через компетенции описываются качества человека, не только желаемые с точки зрения профессиональной деятельности и работодателей, а и возможные для него, определяемые закономерностями его развития. Рассмотрение компетенций как качественных характеристик отдельных сторона развития человека позволяет при организации образования соотнести желаемое с возможным. И дело не только в индивидуальных возможностях человека. В профессиональном образовании, ориентированном на развитие человека, его самостоятельности, на становление его как субъекта деятельности, в качестве основного предмета развития и продукта образования рассматривается личностный опыт обучающегося. Важно учитывать возможности развития личностного опыта человека как целостности, которые определяются на основе изучения закономерностей его развития.

Развитие личностного опыта – это социокультурное развитие человека. Качественное изменение личностного опыта как целостности, которое приводит к возникновению новой степени самостоятельности человека, позволяет характеризовать этот опыт как личностную культуру.

Личностную культуру мы понимаем как совокупность закрепившихся в жизни индивида, но способных к изменению, культурно-опосредованных форм его отношений с действительностью.

Таблица 1

|

Личностно-поведенческие компетенции Ценностно-ориентационные компетенции |

Функциональные компетенции Деятельностные компетенции |

|

|

|

II. Профессионально значимые компетенции |

II. Профессиональные компетенции, характеризующие основные направления и виды профессиональной деятельности:

|

Социокультурные компетенции

Личностная культура всегда представлена частью личностного опыта, устойчиво воспроизводимого индивидом в условиях самостоятельно принимаемых решений. Она является целостным продуктом педагогической деятельности – основным результатом образовательного процесса. Этапы развития личностного опыта предстают как последовательная смена типов личностной культуры (базиса личностной культуры, общей личностной культуры, личностной культуры индивидуального уровня и универсаль- ной личностной культуры) и могут быть соотнесены с квалификационными уровнями профессиональной подготовки.

Рассмотрение деятельностных и ценностно-ориентировочных компетенций как характеристик личностной культуры создает объективное основание создания образовательных программ, обеспечивающих непрерывное образование.

В компетентностную модель профессионала должны быть включены и другие группы функциональных компетенций: психологические и физические (рис.).

Рис. Компетентностная модель профессионала

Система профессионального образования может не ориентироваться на них при определении целей образования, так как образование в первую очередь обеспечивает социо-культурное развитие человека, но качества человека, описываемые через эти группы компетенций, могут быть как основанием для профессиональ- ного отбора, так и для профессионального самоопределения абитуриентов.

В качестве промежуточных результатов профессионального образования выступают усваиваемые и осваиваемые студентами знания и умения, которые и образуют содержание образовательных программ. Содержание этих знаний и умений определяется на основе компе-тентностной модели профессионала, что необходимо для самостоятельной организации профессиональной деятельности. Это содержание может и должно формироваться совместно со студентами. Только так мы снимем проблему применения полученных знаний, решение которой на основе применения деятельностного подхода при проектировании педагогического взаимодействия предлагал Э.В. Ильенков [1, с. 79]. Выпускники не будут затрудняться в «применении знаний» в профессиональной деятельности, если в образовательном процессе педагог будет их вести от осознания предмета и целей профессиональной деятельности к определению ими знаний и умений, которые необходимы для определения эффективных способов ее организации. Порядок организации такого образования задается структурой описания его промежуточных результатов (знаний и умений), соотнесенной со структурой деятельности как таковой, а также со структурой описания и содержанием конечного результата – компетентностной моделью профессионала.

Описание промежуточных результатов профессионального образования начинается с описания умений, проявляющихся как освоенность студентами способов организации отдельных действий и операций. Структура описания умений отражает два основных этапа организации любой деятельности: этап проектирования предстоящей деятельности и этап реализации проекта, который можно рассматривать как этап исполнительской деятельности. В этом проявляется связь структуры описания умений не только со структурой деятельности, но и с ее описанием через компетенции, так как готовность человека к любой профессиональной деятельности проявляется как способность самостоятельно разработать и осуществить на практике проект этой деятельности. Можно выделить следующие основные группы умений: 1) проективные умения; 2) базовые исполнительские умения (умения, составляющие основу познавательной (в том числе и рефлексивной); коммуникативной (в том числе и информационно-коммуникативной); оценочной (в том числе и рефлексивной) деятельности; 3) исполнительские умения, соотносимые с видами деятельности в различных сферах жизни человека (в том числе и с профессиональной деятельностью).

Степень сложности проекта определяет квалификационный уровень его разработчика. Поэтому именно готовность к созданию проектов деятельности того или иного уровня сложности строго соотносима с квалификационным уровнем профессионала. Но, в любом случае, самостоятельное проектирование деятельности, при котором учитываются уникальные особенности ее осуществления, предполагает отбор необходимых для этого знаний. Основные группы знаний, необходимые для создания проекта деятельности определяют структуру второго промежуточного результата профессионального образования – «знания».

Структура осваиваемых студентами знаний отражает дифференциацию областей (предметов) познания на основе их соотнесения с основными элементами деятельности:

-

1) субъектом деятельности;

-

2) объектом и предметом деятельности;

-

3) средством деятельности (определяющим способ установления отношений между субъектом и объектом).

Таким образом, описание знаний включает: 1) знания о предмете деятельности; 2) знания о субъекте деятельности (это знания о Человеке как субъекте деятельности, знания о профессионале как субъекте профессиональной деятельности и знания о самом себе как субъекте определенной деятельности); 3) знания о средствах и способах деятельности (это знания о способах установления челове- ком отношений с миром и знания о видах и способах деятельности как способах установления таких отношений).

Разведение промежуточных и конечного результатов образования через отделения компетенций от знаний и умений осуществлено в Европейской рамке квалификаций. В настоящее время отечественными учеными также ведется работа по созданию национальной рамки квалификации, содержание которой, с одной стороны, отражает особенности всех сертифицируемых ступеней образования, а с другой – требования профессиональных стандартов. Предлагаемая компетентностная модель профессиио-нала, а также модели описания промежуточных результатов профессионального образования (знаний и умений), также может стать основанием разработки рамок квалификаций для определенных профессий и организации соответствующего профессионального образования.

Квалификационные уровни компетентности профессионала, прежде всего, отражают специфику сертифицируемых ступеней образования. В качестве основы определения для каждого квалификационного уровня наиболее значимых характеристик как деятельности, описанной через компетенции, так и знаний и умений, выступающих необходимыми предпосылками ее самостоятельного осуществления, мы предлагаем:

-

• структуру процесса освоения человеком основных групп культурных средств: 1) орудия; 2) представления (нормы, символы); 3) понятия (теории, концепции); 4) категории «не» и «все»);

-

• структуру предметностей мира, которые осваиваются человеком через применение им в деятельности этих средств: 1) мир материальных предметов; 2) система знаний о мире на уровне представлений, возникающая преимущественно на основе предметно-чувственного восприятия и эмпирических методов познания; 3) систе-

- ма знаний о мире на уровне понятий, возникающая преимущественно на основе теоретических методов познания; 4) система знаний о мире, объединяющая все уровни предметности мира и возникающая на основе гармоничного использования всех групп культурных средств (исследования В.И. Плотникова [3, с. 371-373, 385-390; 4, с. 100-163; 5, с. 11-22;], А.Б. Невелева [2, с. 24-32, 135-194], Н.Л. Худякова [6, с. 111-124]). Создание системы непрерывного образования требует преемственности, для установления которой недостаточно опираться на общую для всех квалификационных уровней структуру описания конечных и промежуточных результатов образования.

Такая система выстраивается на основе взаимосвязи и взаимообусловленности базового образования (точнее, общекультурной подготовки) с профессиональным образованием (профессиональной подготовкой) и поэтому требует двух модулей подготовки, включенных в общее описание результатов образования (рамку квалификаций): 1) модуль общекультурной подготовки; 2) модуль профессиональной подготовки.

В российской системе образования на ступени общего образования существует профориентация и предпрофильная подготовка, что можно отнести к пропедевтике профессионального образования. Общекультурная подготовка входит в состав профессионального образования. Это позволяет выделить общекультурный и профессиональный модули рамки квалификации, в которых будут отражена необходимость освоения не только базовых знаний, но и базовых умений, базовых компетенций, базовых (общезначимых) ценностей, т.е. всего того, что входит в содержание любой профессиональной деятельности как проявление общей личностной культуры.

Если предлагаемая структура описания результатов профессионального образования будет закреплена как об- щий порядок описания и сертифицируемых результатов системы образования и профессиональных стандартов, то мы получаем устойчивый механизм взаимодействия сфер образования и труда. На основе такой структуры возможно и согласование продукта, выдаваемого системой образования и получаемого сферой труда, взаимовлияние этих сфер социально-культурных отношений.

Список литературы Компетентностная модель профессионала

- Ильенков Э.В. К вопросу о понятии «деятельность» и его значении для педагогики/Школа должна учить мыслить. М.: Изд-во Московского психолого-социального института; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2002. С. 78-84.

- Невелев А.Б. Событие духа: от мысли к Лику. Челябинск: ЧГИИК, ЧИПКРО, 1997. 203 с.

- Плотников В.И. Ценностный мир человека и его судьба/Двадцать лекций по философии: учеб. пособие. Екатеринбург, 2001. С. 367-403.

- Плотников В.И. Социально-биологическая проблема. Свердловск: Изд-во УГИ, 1975. С. 191.

- Плотников В.И. Дух и его культурно-исторические модификации. Духовность и культура. Духовность мироотношения: Материалы всеросс. конф. Екатеринбург, 1994. С. 4-29.

- Худякова Н.Л. Философия и развитие образования. Челябинск: Изд-во «Образование», 2009. С. 246.