Компетентностный подход - конкретно-научный уровень методологии формирования профессионально-компетентностной культуры будущего специалиста

Автор: Старова Надежда Михайловна

Рубрика: Методологические основания педагогики

Статья в выпуске: 36 (212), 2010 года.

Бесплатный доступ

Определяется научное понятие «профессионально-компетентностная культура будущего специалиста». Рассмотрены теоретико-методологические предпосылки формирования профессионально-компетентностной культуры, среди которых наиболее широко освещен компетентностный подход. Описана модель контекстного образования, согласованная с методологией компетентностного подхода.

Профессионалъно-компетентностная культура, методология, подход, компетентностный подход, конкретно-научный уровень, контекстное образование, модель, учебная деятельность, квазипрофессиональная деятельность, учебно-профессиональная деятельность

Короткий адрес: https://sciup.org/147157344

IDR: 147157344 | УДК: 378.1.022

Текст научной статьи Компетентностный подход - конкретно-научный уровень методологии формирования профессионально-компетентностной культуры будущего специалиста

В динамично меняющихся экономических условиях основным направлением совершенствования процесса образования должна стать идея полноценного развития личности будущего специалиста. В связи с этим сущность профессиональной подготовки специалиста закономерно рассматривается не как «овладение ремеслом», а как процесс развития личности и профессиональной компетентности.

Чтобы разрешить эту проблему, необходимо на этапе профессиональной подготовки в образовательном учреждении сформировать у будущих специалистов специфическое качество личности, определяющее меру и способ овладения ими профессиональной компетентностью, то есть осуществить подготовку к формированию профессионально-компетент-ностной культуры. Профессионально-компе-тентностная культура нами определяется как «структурно-уровневое, находящееся в постоянном развитии образование, представляющее собой комплекс профессиональных и личностных качеств, обеспечивающих на основе ценностных ориентаций компетентное осуществление профессиональной деятельности, в структуру которого включены взаимосвязанные и взаимообусловленные компоненты: мотивационный, технологический, аксиологический, рефлексивный» [14, с. 65].

Теоретико-методологические предпосылки являются важнейшим атрибутом педагогической системы достижения поставленных образовательных целей. Исходя из этого, важной задачей является определение методологических ориентиров, так как социальные науки, в том числе и педагогика, в зависимости от методологической ориентации, способны приходить к разным выводам.

Хочется подчеркнуть, что методология выступает как «учение о всеобщих способах познания процессов и явлений, организации и управления ими» [2, с. 226]. При проведении исследования в качестве методологического приема используется понятие «подход», так как оно характеризует современный стиль мышления, представляет собой «исторически сложившуюся систему господствующих на данном этапе развития науки логических приемов, нормативов и принципов решения научно-теоретических проблем» [1, с. 340].

Известно, что методология в изучении проблем подготовки специалиста выступает на нескольких уровнях: философском, общенаучном, конкретно-научном (педагогическом).

В связи с модернизацией содержания образования на современном этапе большой интерес представляет компетентностный подход, который может быть использован в качестве конкретно-научного подхода. Он является частным, конкретным подходом во всей иерархии подходов в силу его применения к одной, хотя и очень большой, социально-значимой области - образованию, а затем сопряженной с ним профессиональной деятельности человека.

Компетентностный подход в профессиональном образовании представляет собой такую организацию образовательного процесса, при которой образовательным результатом являются компетенции выпускника, определяющие способность будущего специалиста реализовать на практике свою компетентность. В связи с этим компетентностный подход позволяет привести образовательный процесс в соответствие с потребностями рынка труда, реализовать заказ работодателей на подготовку компетентных специалистов.

Исследователи компетентностного подхода дают разные его толкования. Проанализировав научно-педагогическую литературу, в качестве рабочего принимается определение Г.К. Селевко. Ученый считает, что «компетентностный подход - это овладение выпускниками компетенциями, то есть тем, что он может делать, каким способом деятельности овладел, к чему он готов» [12, с. 138]. Это значит, что в понятии компетентностного подхода заложена идеология интерпретации содержания образования, формируемого «от результата». Компетенция трактуется им как уровень развития личности или как образовательный результат. В определении отражена смена парадигмы образования, намечена цель подхода, оговорены условия, определяющие его необходимость, и обозначены элементы (компетенции).

Проведя анализ педагогической литературы, можно обобщенно сформулировать наиболее значимые элементы компетентностного подхода в отечественной педагогике:

-

1. Основу современных представлений компетентностного подхода составляют идеи общего и личностного развития, сформулированные в контексте психолого-педагогических концепций развивающего и личностно-ориентированного образования. В этой связи компетенции рассматриваются как сквозные, вне-, над- и метапредметные образования, объединяющие как традиционные знания, так и разного рода обобщенные интеллектуальные, коммуникативные, креативные, методологические, мировоззренческие и иные умения.

-

2. Компетентностный подход воспринимается как альтернатива многопредметности. Ю.Г. Татур отмечает, что «компетентность» по отношению к используемым терминам «знание», «умение», «владение» имеет интегральный характер. Переход на компетенции и компетентности обеспечит формирование такой модели качества, которая позволит абстрагироваться от конкретных дисциплин и объектов труда, что дает основание говорить о более широком возможном поле деятельности специалистов. Это важно для повышения мобильности молодых специалистов [15].

-

3. Категориальная база компетентностно-го подхода связана с идеей целенаправленности образовательного процесса, при котором компетенции задают уровень умений и навыков студентов, а содержание образования определяется четырехкомпонентной моделью: знания, умения, опыт творческой деятельности и опыт ценностного отношения.

-

4. Внутри компетентностного подхода выделяются два базовых понятия: компетенция и компетентность, используемые практически во всех исследованиях, посвященных профессиональному образованию. В то же время теоретический анализ психологопедагогических исследований показывает всю сложность, многогранность и неоднозначность трактовки самих понятий «компетентность», «компетенция» и номенклатуры компетенций. Представляют интерес выводы некоторых ученых.

Компетентностный подход должен обеспечить формирование профессионально развитой личности, способной адаптироваться к динамичному производству, обладающей способностями для широкого круга профессий, дающими возможность легко переходить от одного вида труда к другому. По мнению исследователей, компетентностный подход также может обеспечить способность и готовность выпускников к эффективной профессиональной деятельности, социально-профессиональной мобильности и конкурентоспособности и, таким образом, к успешной жизнедеятельности во всем ее многообразии [6].

Профессиональное становление будущего специалиста выражается в развитии его личности и индивидуальности за счет приобретения профессионализма и формирования индивидуального стиля деятельности. «Становление профессиональной деятельности проявляется в развитии ее приемов и способов, совершенствовании технологии. В результате развития личности будущего специалиста ему становятся доступными все более сложные профессиональные задачи» [7, с. 217]. В этой связи компетентностный под- ход можно рассматривать как практикоориентированную версию личностно ориентированного образования.

Компетентностный подход включает культурологический аспект, так как компетентность понимается как качество личности, оцениваемое в рамках культуры. Реализация компетентностного подхода формирует отношение студента как будущего профессионала к окружающей среде, к себе и своей профессиональной подготовке, а также формирует личностные качества специалиста как результат образовательной деятельности, проявляющиеся в системе взглядов, убеждений, установок, принципов и составляющие характеристику личности профессионала.

Компетенция - это общая способность (готовность), основанная на знаниях, опыте, ценностях, склонностях, которые приобретены благодаря обучению, а компетентность -мера присутствия желаемой компетенции, выраженная через умение (С.Е. Шишов) [18].

Компетентность - готовность и способность личности использовать теоретические знания и практический опыт для решения различных задач (М.А. Чошанов) [17].

Компетентность - способность результативно действовать, достигать результаты, эффективно разрешать проблему (А.Г. Каспр-жак, Л.Ф. Иванова) [10].

По мнению Г.К. Селевко, компетенция обозначает «образовательный результат, выражающийся в подготовленности выпускника, в реальном владении методами, средствами деятельности, в возможности справиться с поставленными задачами» [12, с. 130].

В приведенных высказываниях практически невозможно определить различия понятий «компетентность» и «компетенция», кроме того, авторы сводят компетенцию к умениям.

В контексте формирования профессио-нально-компетентностной культуры студентов значимой является позиция авторов, рассматривающих компетенции и компетентности в системе качеств личности.

А.В. Хуторской предполагает под компетенцией понимать «заранее заданное (социальное) требование к образовательной подготовке ученика, необходимое для качественной продуктивной деятельности в определенной сфере» [16, с. 60]. А компетентность он рассматривает как совокупность личностных качеств, владение, обладание будущим специалистом соответствующей компетенцией [там же].

По мнению И.А. Зимней, «компетенции -это некоторые внутренние, потенциальные, сокрытые психологические новообразования (знания, представления, алгоритмы действий, системы ценностей и отношений), которые затем выделяются в компетентностях человека как актуальных, деятельностных проявлениях» [8, с. 20].

Интерес представляют зарубежные исследования в области компетентностного подхода. Международная организация СИНТЕРФОР (CINTERFOR/OIT-2004, CINTERFOR-2005) рассматривает компетенцию как опознаваемую, поддающуюся оценке совокупность взаимосвязанных знаний, умений и навыков, необходимых для удовлетворительного выполнения стандартных требований и разрешения типовых проблемных ситуаций в указанной профессиональной области [19, 20]. Авторы считают, что идентификация профессиональной компетенции заключается в определении ее структуры и содержания. С этой позицией трудно не со- гласиться, так как она открывает направление к цели, содержанию, к процессу формирования профессиональной компетенции, обусловливая выбор методов, средств и форм его организации, а также к оценке подготовленности студентов. Данная точка зрения открывает направление не только в оценке подготовленности студентов (результату), но и к цели, содержанию и далее к процессу формирования компетентности, обусловливая выбор методов, средств и форм его организации.

Интересна точка зрения ученых, рассматривающих образование будущего специалиста не только в контексте усвоения суммы знаний и умений, накопленных человечеством, но и в контексте его социализации в обществе. Тогда смысл подготовки специалиста состоит в усвоении им традиций профессиональной культуры как системы ранее выработанных средств (компетенций), позволяющих взаимодействовать с окружающим миром, развивать свои способности, реализовывать себя и быть успешным в данном обществе [5].

Второе базовое понятия - «компетентность» появилось на стыке теории деятельности и поведенческих теорий. Оно применяется к ситуациям, в которых у человека возникает необходимость решать проблемы, минимизировав затраты своих ресурсов на единицу полезного результата, и соотносится с владением, обладанием человеком соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности.

Исследователи-лингвисты отмечают, что суффикс «-ность» означает овладение качеством, поэтому «компетентность» - производное, вторичное по отношению к «компетенции» понятие. В «Большом словаре иноязычных слов» компетентность определяется как: 1) обладание компетенцией; 2) обладание знаниями, позволяющими судить о чем-либо [2, с. 241].

Проведя анализ понятия «компетентность», за рабочее можно принять определение А.В. Хуторского: «компетентность - обладание человеком соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности» [16, с. 60]. Сложность во введении такой характеристики понятия состоит в том, что оно описывает потенциал, который проявляется ситуативно, следовательно, может лечь в основу оценки лишь отсроченных результатов образования.

Таким образом, соотношение понятий «компетенция» и «компетентность» заключа ется в том, что компетенция идеальна, нормативна, моделирует свойства выпускника и описывает смысловое наполнение термина «образовательная компетентность». Компетентность - это то, чего достиг из желаемого или вмененного конкретный человек.

К методологическим принципам компе-тентностного подхода можно отнесли следующие принципы, определяющие профессиональное развитие личности: вариативность образования; неустойчивость динамического развития образовательного процесса как источника развития взаимосвязи личности, образования и профессии; сочетание автономности с коллективными и групповыми формами образования; соразвития личности, образования и деятельности. Рассмотрим их с проекцией на наше исследование.

Принцип вариативности образования заключается в том, что система подготовки специалиста может содержать как инвариантные, так и вариативные компоненты. Такое построение придает образовательному процессу мобильность и гибкость. Вариативность позволяет допускать варианты формируемых в учебном заведении ключевых (основных) и профессиональных компетенций. К вариативной части мы также относим содержание, этапы, критерии и уровневые показатели сфор-мированности профессионально-компетент-ностной культуры.

Суть принципа неустойчивого динамического равновесия образовательного процесса как источника развития взаимосвязи личности, образования и профессии заключается в следующем: исходным моментом любого развития являются индивидуальные противоречия и действия. Без неустойчивости нет развития. Только системы, далекие от равновесия, находящиеся в состоянии неустойчивости, способны спонтанно организовывать себя и развиваться. Развитие происходит через неустойчивость, бифуркации (приобретение нового качества в движениях). Следствием динамического равновесия становится самоорганизация как преодоление тенденции регресса. Важное место при этом отводится ориентации на профессиональное будущее, что инициирует преодоление внешних преград и внутренних психологических барьеров. Следовательно, главным конструктом, определяющим динамику профессионального развития, являются психологические барьеры, порождающие напряженность и придающие процессу развития неустойчивость, неравновес-ность [6, с. 20].

Принцип сочетания автономности с коллективными и групповыми формами образования позволяет использовать различные формы учебно-воспитательного процесса, благодаря чему закладывается возможность удовлетворения потребности и способности личности в совершенствовании. «Этот принцип обусловлен тем, что индивид становится личностью благодаря, с одной стороны, его общению и взаимодействию с другими людьми, а с другой - своему стремлению к обособленности» [13, с. 171]. Общение, взаимодействие и обособление обеспечивают социализацию и развитие личности.

Принцип соразвития личности, образования и деятельности основывается на признании возможного и действительного, потенциального и реального. Из этого принципа следует признание развития профессионального образовательного пространства, что влечет за собой развитие возможностей студентов, а также приспособление личности к изменяющимся системам образования и профессиональной деятельности. Продуктивность профессионального развития зависит от личностного потенциала человека, объективных и субъективных возможностей его реализации в образовании и профессиональной деятельности.

Указанные принципы должны лечь в основу образовательных технологий, призванных обеспечить сформированность всех компонентов, входящих в состав категории «про-фессионально-компетентностная культура будущего специалиста». В качестве концептуальной основы реализации компетентностно-го подхода в профессиональном образовании на современном этапе развития педагогической науки все более востребованной становится технология контекстного обучения.

Теория контекстного обучения разработана А.А. Вербицким. Контекстным ученый называет такое обучение, в котором «с помощью всей системы дидактических форм, методов и средств моделируется предметное и социальное содержание будущей профессиональной деятельности специалиста» [3, с. 19]. В качестве основной категории данной концепции выступает понятие «контекст». Контекст играет важнейшую смыслообразующую роль во всех процессах психики, сознания и деятельности. Контекст, по А.А. Вербицкому, - это «система внутренних и внешних условий жизни и деятельности человека, влияющая на процесс и результаты восприятия, понимания и преобразования человеком кон кретной ситуации» [4, с. 124]. Соответственно, внутренним контекстом являются индивидуально-психологические особенности, знания и опыт человека; внешние - информационные, социокультурные и иные характеристики ситуации, в которых он действует [3].

Опора на контекстные методы в образовании позволяет включить в содержание подготовки будущих специалистов такие слагаемые как предметное содержание и социальное содержание. Первое слагаемое - предметное содержание - обеспечивает профессиональную компетентность будущего специалиста, второе - социальное - отражает нормы отношений и социальных действий, обеспечивающие способность работать в коллективе.

Рассмотрим введение указанных аспектов в процессе подготовки техников-механиков, обучающихся на специальности 150411 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования», в ходе изучения интегрированного курса «Техническая механика». Предметное содержание деятельности студентов проектируется как система учебных проблемных ситуаций, проблем и задач, постепенно приближающихся к профессиональным, решение которых возможно в ходе изучения курса «Техническая механика». Социальное содержание представлено формами совместной деятельности студентов, предлагающими учет личностных особенностей каждого, его интересов, следования нравственным нормам учебного и будущего коллектива.

Можно предположить, что интерес студентов к содержанию изучаемого курса придадут задания в формах деятельности, учитывающей профессиональный и социальный контекст, что позволит включить в содержание подготовки на основе контекстных методов обучения и такие слагаемые, как направленность на профессию и ориентацию на развитие и саморазвитие. Учебная информация, наложенная на канву будущей профессиональной деятельности, должна усваиваться в ее контексте, что позволит превратить ее из абстрактной знаковой системы в знание будущего специалиста. Данное условие позволяет рассматривать учебную информацию как подструктуру личности будущего специалиста (в нашем случае - техника-механика). С целью усвоения студентами теоретических знаний необходимо смоделировать в разнообразных формах учебной деятельности студентов профессиональную деятельность спе- циалистов со стороны ее предметнотехнологических (предметный контекст) и социальных (социальный контекст) составляющих. Таким образом, можно создать условия движения деятельности студентов от учения к труду и мотивировать их познавательную деятельность. Учебная информация и процесс получения этой информации в предложенных условиях приобретают личностный смысл, информация превращается в личное знание студента.

Предложенная форма образования должна предусматривать тот факт, что сюжетная канва усваиваемой профессиональной деятельности выстраивается с помощью системы учебных проблем, проблемных ситуаций и задач, превращая статичное предметное содержание образования в динамично развертываемое. В ходе индивидуального и совместного анализа моделируемых социальнопрофессиональных ситуаций студенты специальности 150411 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования» овладевают нормами компетентных предметных действий и отношений людей. В психологии известно, что единицей мышления является проблема; мышление рождается в проблемной ситуации [И]. Учебно-профессиональная задача и проблема имеют общий источник - проблемную ситуацию. Появление проблемы в сознании студентов должно быть обусловлено избытком или недостатком каких-то условий (наличие нескольких альтернативных решений, наличие разных точек зрения на ситуацию и т.д.).

А.А. Вербицкий предлагает следующую схему действий студентов в случае разрешения проблемы: анализ проблемной ситуации -» постановка проблемы -> поиск недостающей информации и выдвижение гипотез -♦ проверка гипотез и получение нового знания -» перевод проблемы в задачу -» поиск способа решения -» решение -» проверка решения -» доказательство правильности решения задачи [3]. Известно, что путь познавательной деятельности студентов при проблемном подходе более содержателен и продуктивен. Студенты находятся в исследовательской позиции, требующей мышления на всех этапах работы. Анализ этапов деятельности студентов убеждает, что только проблемный подход обеспечивает возможность профессионального и личностного развития.

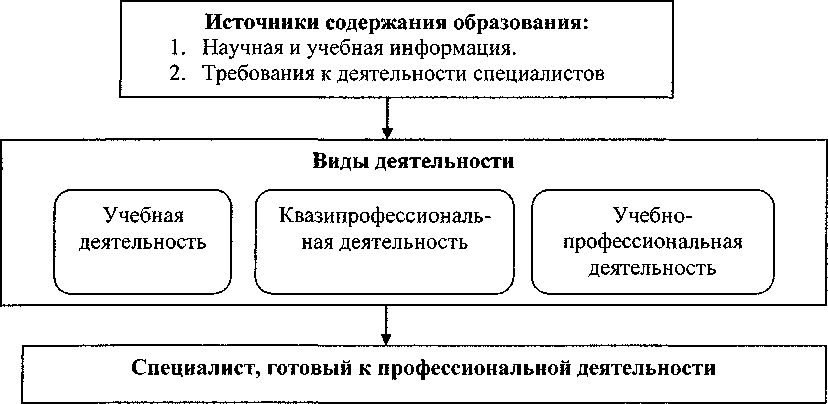

В контекстном образовании выделены три базовые формы деятельности студентов, пере ходные от одной к другой. К ним относятся:

-

- учебная деятельность академического типа. Здесь имеет место передача преподавателем информации студентам. В данном случае рациональным можно считать сочетание классических и проблемных лекций, в которых намечается профессиональный и социальный контекст, рассматриваются действия специалистов;

-

- квазипрофессиональная деятельность. В аудиторных условиях моделируются условия, содержание производства, отношения занятых в нем людей. С целью вовлечения студентов в указанный вид деятельности можно предложить использовать учебно-профессиональные задачи, в условия которых входят конкретные ситуации, возможные на производстве;

-

- учебно-профессиональная деятельность. Данный вид деятельности студентов, оставаясь учебным, по своим целям, содержанию, формам и технологиям оказывается близким к профессиональному. Знания, полученные ранее, становятся ориентировочной основой деятельности. К указанному виду деятельности можно отнести учебно-производственную практику, в ходе которой студенты совершают действия, соответствующие нормам социальных и профессиональных отношений специалистов, выступающих в процессе коллективно-распределенного труда. На этом этапе завершается процесс трансформации учебной деятельности в профессиональную.

Этим трем формам деятельности можно сопоставить три обучающие модели: семиотические, имитационные, социальные [9]. Опираясь на исследования Г.В. Лаврентьева, Н.Б. Лаврентьевой и Н.А. Неудахиной [9], в семиотические образовательные модели мы включили систему заданий, предполагающих работу с текстом, переработку знаковой информации. Единицей работы студента является речевое действие, он слушает, говорит, читает, пишет. В имитационных образовательных моделях мы предлагаем учебные задания, предполагающие выход студента за рамки знаковой информации, соотнесение ее с будущей профессиональной деятельностью, осмысление знаний, которое происходит тогда, когда студент включает себя в ситуацию решения каких-либо профессиональных задач. В этом случае единица работы - предметное действие, на основе которого достигается практически полезный эффект. В социальных образовательных моделях задания выполняются в совместных коллективных формах ра- боты участников образовательного процесса. Совместные поиски решения проблемы дают опыт коллективной работы в профессиональной среде. Единицей деятельности студентов становятся поступки, через которые он осваивает профессию как часть культуры, может осмыслить свое отношение к труду, обществу, самому себе.

Переход от одной формы деятельности к другой обусловливается логикой контекстного развертывания содержания обучения. Проектирование, организация и осуществление этих форм деятельности предполагает учет требований не только со стороны содержания курса «Техническая механика», но и со стороны профессиональной деятельности. Требования со стороны профессиональной деятельности для нас являлись системообразующими, определяющими технологию обучения.

Содержание подготовки на основе контекстных методов образования включало несколько слагаемых: направленность на профессию (мотивационный компонент); предметное содержание, которое обеспечивает профессиональную компетентность (технологический компонент); социальное, отражающего нормы отношений и социальных действий, а также их ценностную ориентацию (аксиологический компонент); профессиональнорефлексивное, ориентированное на развитие и саморазвитие (рефлексивный компонент).

Построение образовательного процесса на основе методов контекстного образования позволяет максимально приблизить содержание и процесс образовательной деятельности студентов к дальнейшей профессии. В разно образных формах учебной деятельности постепенно проявляется содержание будущей специальности, что позволяет эффективно осуществлять процесс формирования профес-сионально-компетентностной культуры будущих специалистов, рассматриваемый нами как интеграцию мотивационного, технологического, аксиологического, рефлексивного компонентов.

Сложно переоценить роль квазипрофес-сиональной и учебно-профессиональной деятельности, которые открывают возможности в реальных условиях образовательного процесса соотнесения собственных ценностей с ценностями профессии. Субъективное «проживание» квази (псевдо) профессионального опыта обеспечивает включение профессии в качестве культурного элемента личности будущего специалиста. Особую актуальность данная проблема приобретает в настоящее время, когда нормой является жизнь в неопределенных ситуациях, а неопределенная ситуация требует совершенно иного «набора» общих и профессиональных компетенций. В связи с этим возникает необходимость рассмотрения такой организация учебных занятий, в процессе которой возможна перестройка ценностносмысловых составляющих личности студента, позволяющих в будущем перевести квази-профессиональную и учебно-профессиональную деятельность в профессиональную. Это обеспечивает органическое вхождение студентов в профессию, сокращает период предметной и социальной адаптации на производстве. На рисунке представлена модель контекстного образования.

Модель контекстного образования

Важное методологическое значение имеет вопрос о взаимосвязи различных форм деятельности студентов и рефлексии, которая стимулирует творческую активность, формирование внутренних мотивов и ценностей.

С этой целью предлагается заключительные занятия проводить в форме решения конкретных профессиональных ситуаций. Можно использовать ситуации, моделирующие отдельные аспекты профессиональной деятельности и ценностно-ориентационные, отражающие нравственную позицию студентов, на фоне которой происходит профессиональная деятельность.

Использование технологий образования на основании контекстного обучения как концептуального основания реализации компе-тентностного подхода позволит не только сформировать, но и в процессе квазипрофес-сиональной и учебно-профессиональной деятельности студентов объединить все компоненты профессионально-компетентностной культуры в единый комплекс профессиональных и личностных качеств будущих техников-механиков. Это обусловлено тем, что:

-

- усвоение знаний происходит в контексте будущей профессиональной деятельности, что ведет к развитию познавательной и профессиональной мотивации;

-

- сочетание индивидуальных и коллективных форм работы студентов позволяет каждому делиться своим интеллектуальным, личностным содержанием с другими, что приводит к развитию деловых и социальнонравственных качеств личности;

-

- студент накапливает опыт использования учебной информации в своей деятельности, все более приобретающей черты профессиональной, что обеспечивает превращение этой информации в личностные смыслы, т. е. в собственно знания как личностное достояние будущего специалиста, его ценность;

-

- в контекстном образовании отражается сущность процессов, происходящих на производстве, обществе, тем самым педагогически решается проблема интеграции и взаимодействия профессиональных мотивов, профессиональных знаний, умений, опыта практической деятельности, ценностных ориентаций и рефлексивных способностей.

Список литературы Компетентностный подход - конкретно-научный уровень методологии формирования профессионально-компетентностной культуры будущего специалиста

- Алексеев П.В. Теория познания и диалектика/П.В. Алексеев, А.В. Панин. -М.: Высш. шк., 1991. -383 с.

- Большой словарь иноязычных слов: 35 тыс. слов/составитель А.Н. Булыко. -М.: Мартин, 2004. -704 с.

- Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход/А.А. Вербицкий. -М.: Высш. шк., 1991. -205 с.

- Вербицкий А.А. Личностный и компетентностный подходы в образовании: проблемы интеграции/А.А. Вербицкий, О.Г. Ларионова. -М.: Логос, 2009. -336 с.

- Елагина Л. В. Формирование культуры профессиональной деятельности будущего специалиста на основе компетентностного подхода. Методология, теория, практика: моногр./Л.В. Елагина. -М.: Компания. Спутника, 2008.-413 с.

- Зеер Э.Ф. Психология профессионального развития: учеб. пособие для вузов/Э. Ф. Зеер. -Издательский центр «Академия», 2006. -240 с.

- Зеер Э.Ф. Психология профессионального образования: учебн. пособие/Э. Ф. Зеер. -2-е изд. перераб. -М.: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2003. -480 с.

- Зимняя И.А. Ключевые компетенции -как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании/И.А. Зимняя//Ректор вуза. -2005. -№ 6. -С. 13-29.

- Лаврентьев Г.В. Инновационные обучающие технологии в профессиональной подготовке специалистов/Г.В. Лаврентьев, Н.Б. Лаврентьева, Н.А. Неудахина. -Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2002. -Ч.2. -232 с.

- Модернизация образовательного процесса в начальной, основной и старшей школе: варианты решения/под ред. А.Г. Каспржака, Л.Ф. Ивановой. -М.: Просвещение, 2004. -415 с.

- Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: в 2 т./С.Л. Рубинштейн. -М.: Педагогика, 1989. -(Т.1-485 с, Т. 2-328 с).

- Селевко Г.К. Компетентности и их классификация/Г.К. Селевко//Народное образование. -2005. -№11. -С. 138-144.

- Сластенин В.А. Педагогика: учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений/В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов; под ред. В.А. Сластенина. -М.: Издательский центр «Академия», 2002. -576 с.

- Старова Н.М. Сущность понятия «профессионалъно-компетентностная культура будущего специалиста»/Н.М. Старова//Вестник ЮУрГУ. Серия «Образование. Педагогические науки». -2009. -Вып. 5. -№ 31 (164). -С. 63-66.

- Татур Ю.Г. Компетентность в структуре модели качества подготовки специалистов/Ю.Г. Татур//Высшее образование сегодня. -2004. -№3.-С. 20-26.

- Хуторской А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно ориентированной парадигмы образования/А.В. Хуторской//Народное образование. -2003. -№2. -С. 58-65.

- Чошанов М.А. Гибкая технология проблемно-модульного обучения: методическое пособие/М.А. Чошанов. -М.: Народное образование, 1996. -160 с.

- Шишов С.Е. Понятие компетенции в контексте качества образования/С.Е. Шишов//Стандарты и мониторинг в образовании. -1999. -№2. -С. 30-34.

- Zuniga F. Vargas. 40 Questions on Labour Competency/F. Vargas Zuniga. -Montevideo: CINTERFOR/OIT, 2004.-214 p.

- Zuniga F. Vargas. Key competencies and lifelong leaning/F. Vargas Zuniga. -Montevideo: CINTERFOR, 2005. -181 p.