Компьютерная диагностика самооценки учебной деятельности на основе инструментального метода

Автор: Шадрин Игорь Владимирович, Дьячук Ирина Павловна, Кудрявцев Владимир Сергеевич

Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu

Рубрика: Теория и практика модернизации образования

Статья в выпуске: 3 (25), 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье предложен новый инструментальный метод диагностики самооценки учебной деятельности. Описана модель классификации характерных типов самооценки обучающихся, осуществлявших учебную деятельность по конструированию пространственных объектов. Представлены гистограммы, показывающие распределение обучающихся по типам самооценки.

Компьютерная диагностика, инструментальный метод, учебная деятельность, типы самооценки, конструирование пространственных объектов

Короткий адрес: https://sciup.org/144153755

IDR: 144153755

Текст научной статьи Компьютерная диагностика самооценки учебной деятельности на основе инструментального метода

COMPUTER-ASSISTED METHOD OF DIAGNOSTICSOF SELF-EVALUATION OF LEARNING ACTIVITY ON THE BASISOF INSTRUMENTAL METHOD

И.В. Шадрин, И.П. Дьячук, В.С. Кудрявцев I.V. Shadrin, I.P. Dyachuk, V.S. Kudryavtsev

Компьютерная диагностика, инструментальный метод, учебная деятельность, типы самооценки, конструирование пространственных объектов.

В статье предложен новый инструментальный метод диагностики самооценки учебной деятельности. Описана модель классификации характерных типов самооценки обучающихся, осуществлявших учебную деятельность по конструированию пространственных объектов. Представлены гистограммы, показывающие распределение обучающихся по типам самооценки.

Computer-assisted diagnostics, instrumental method, learning activity, self-evaluation types, construction of space objects.

The paper presents a new instrumental method of diagnostics of self-evaluation of learning activity. The authors have described a classification model of character types of self-evaluation of the students involved in learning activity on the construction of space objects. They present the histograms showing students, distribution according to the self-evaluation type.

С амооценка является важным конструктом самосознания личности. Она определяет эмоциональную составляющую мотивации целенаправленной деятельности человека, определяющую энергетику его психической активности.

Большинство из известных методов диагностики самооценки и уровня притязаний [Борозина, 1999; Зинько, 2007] являются статичными тестами или опросниками, в которых испытуемому предоставляется возможность представить себя в той или иной ситуации, иными словами, смоделировать ситуацию и свое поведение в ней. Таким образом, результат этого тестирования строится на воображении испытуемого, на его субъективном представлении ситуации и своем поведении, часто подменой реального образа – Я идеальным.

Однако нередко человек оказывается в ситуациях, в которых он оценивает результаты своей деятельности, произведенной непосредственно перед ее самооценкой. Например, спортсмен на соревнованиях, выполнивший упражнения по прыжкам в воду, как правило, дает самооценку деятельности в баллах и ожидает оценку судей, надеясь, что они оценят его также. Если реализуются его ожидания, то мы имеем ситуацию адекватной самооценки. При оценке судей ниже его самооценки возникает дисбаланс его эмоциональной сферы, что ярко проявляется в его настроении и отрицательных эмоциях.

В данной статье предложен новый инструментальный метод компьютерной диагностики самооценки (СО) деятельности человека в процессе научения решению задач. Обучающийся дает самооценку деятельности, которую он совершает в режиме реального времени. При этом деятельность обучающегося в проблемной среде регулируется системой автоматического управления (САУ) [Дьячук и др., 2010б; Шкерина и др., 2013], которая состоит из местной и главной петель обратной связи. Местная петля контролирует рассогласование между текущим и целевым состояниями решения задачи и через датчик сообщает обучающемуся информацию о «расстоянии до цели». Главная петля САУ деятельности включает мотивационное и рефлексивное управляющие воздействия. Мотивационное управление задается системой уровней самостоятельности деятельности обучающегося, а рефлексивное управление основано на том, что на вход управляемого объекта (человека, совершающего деятельность) подается инфор- мация о величине рассогласования между самооценкой и оценкой деятельности обучающегося.

Рефлексивное управление подразумевает диагностику СО деятельности обучающегося в режиме реального времени. Оно позволяет осознать и оценить результаты совершенной деятельности. В интерфейсе САУ рефлексивные управляющие воздействия реализуются с помощью датчика, отражающего величину рассогласования между самооценкой и оценкой САУ достигнутого уровня самостоятельности.

СО является самостоятельным элементом структуры самосознания, не сводящимся ни к образу – Я, ни к самоотношению, ни к самосознанию в целом. По мнению Борозиной, функция СО состоит в процедуре собственно оценивания общего потенциала субъекта или его отдельных свойств с помощью той или иной шкалы ценностей [Борозина, 1999]. Но с точки зрения деятельностного подхода связь СО с общим потенциалом «размыта», так как человек зачастую оценивает какой-то конкретный вид деятельности и эту оценку не правильно переносить на другой вид деятельности. Результат оценивания может влиять на самоотношение, внося в него качественно новые знания. СО подвержена изменению в процессе жизни человека и по содержанию, и по формальным параметрам: высоте, устойчивости, адекватности. Высота СО определяется обучающимся путем выбора соответствующего значения (уровня), ее адекватность характеризует склонность к завышению или занижению СО относительно объективной оценки. Устойчивость СО отражает ее стабильность во времени.

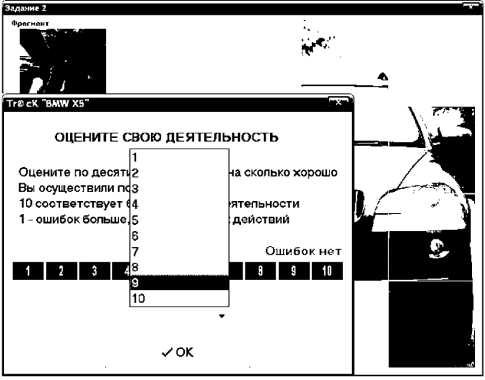

ОЦЕНИТЕ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1 а сколько хорошо

1 - ошибок больше,

Ошибок нет

Оцените по десяп 2

Вы осуществили п< 3 10 соответствует(4

ятельности действий

Тг® г К "BMW Х5"

Рис. 1. Проблемная среда предлагает оценить деятельность

Для диагностики СО была использована проблемная среда «Пространственные пазлы» [Шадрин, 2008]. После выполнения каждого задания обучающемуся предлагалось оценить свою деятельность при решении задачи по десятибалльной шкале (рис. 1). При анализе протоколов деятельности оценка, определенная обучающимся, сравнивалась с оценкой деятельности, определенной САУ [Дьячук и др., 2010а]. Рассматриваемый метод диагностики СО был апробирован на выборке из 170 студентов института математики, физики и информатики Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева.

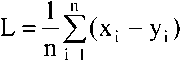

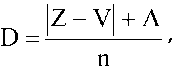

В ходе проведения исследования было введено количественное определение адекватности СО, отражающее накопленное рассогласование между оценками, нормированное на количество выполненных заданий:

где xi – оценка собственной деятельности, определенная обучающимся после выполнения i задания; yi – оценка деятельности обучающегося, определенная САУ; n – количество выполненных заданий.

Значение L = 0 соответствует адекватной СО, L > 0 говорит о завышенной СО, а L < 0 – заниженной. Учитывая, что критерии оценки деятельности для обучающегося определены весьма неточно («меньше ошибок – выше уровень»), будем считать адекватными оценки, для которых

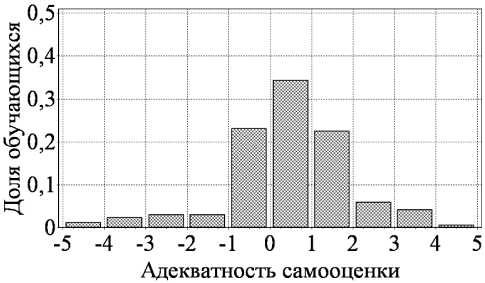

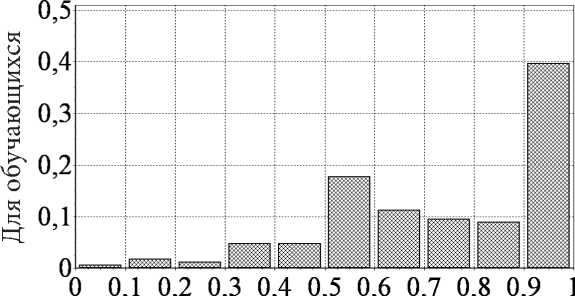

В этом случае среднее рассогласование между оценками составляет менее 10 %. Распределение обучающихся по адекватности СО приведено на рис. 2.

Рис. 2. Распределение обучающихся по адекватности СО

Самую многочисленную группу составляют обучающиеся с адекватной СО: у 57 % обследо-ванных Lg[-1;1] . Заниженную СО показали 10 %, а завышенную – 33 %. Интересно отметить, что заметно завышенную СО (L > 2) продемонстрировали те же 10 % обучающихся.

Номер задания

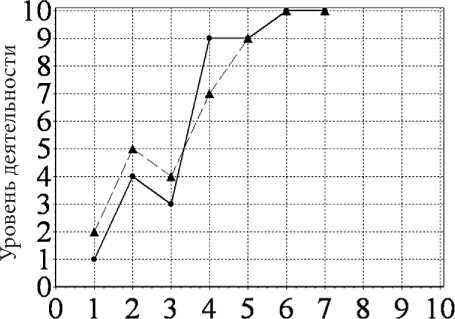

Рис. 3. Адекватная самооценка

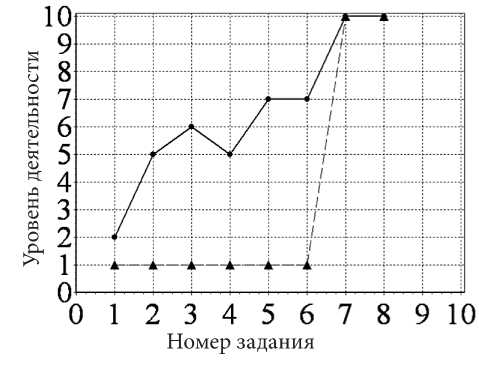

Рис. 5. Завышенная самооценка

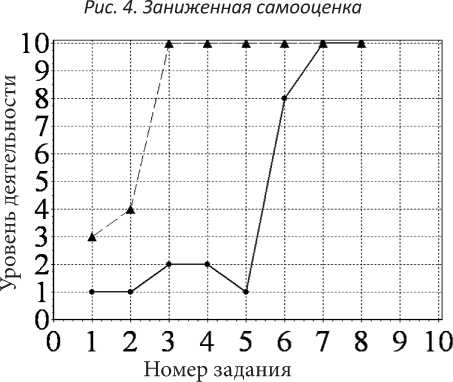

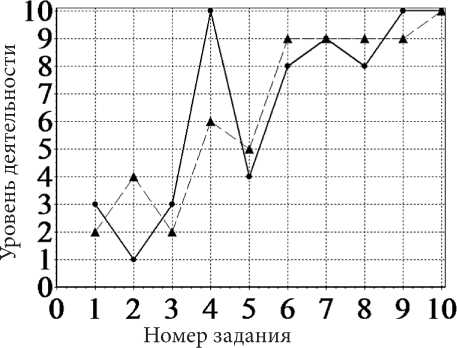

На рис. 3, 4, 5 в соответствующем порядке приведены диаграммы определенных оценок, харак- терные для представителей указанных категорий обучающихся, развернутые в масштабе выполненных заданий. Сплошной линией показана динамика изменения реальной оценки деятельности обучающегося, а пунктирной – оценка, данная обучающимся самостоятельно.

Противовесом приведенным диаграммам служит диаграмма, изображенная на рис. 6. Параметр адекватности для этого обучающегося L = – 0,1 (усредненно обучающийся адекватно оценивает свою деятельность), но внимание привлекают разброс значений оценок и неоднократная смена знака рассогласования. Они указывают на неустойчивость СО, которую необходимо выразить количественно.

Рис. 6. Неустойчивая самооценка

Определим еще одну количественную меру – параметр устойчивости СО – объективную характеристику, которая позволит ввести шкалу и ранжировать по ней обследованных обучающихся:

где Z – количество завышенных самооценок, V – количество заниженных самооценок, A – количество адекватных самооценок, n – количество выполненных заданий.

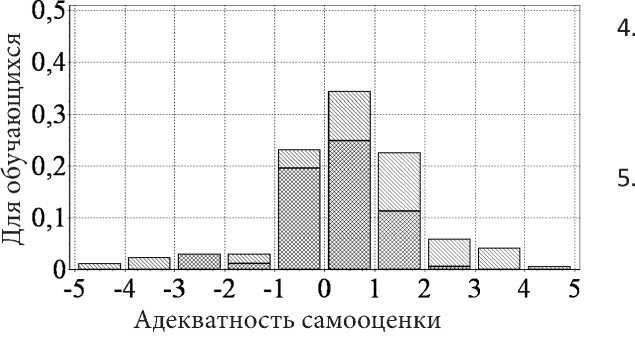

Очевидно, что при устойчивой СО (когда рассогласование не меняет знак) |Z-V| +A = n, что делает D = 1. Другой крайний случай, когда нет ни одной адекватной оценки, а количество завышенных и заниженных оценок совпадает. В этом случае D = 0, что указывает на неустойчивую СО. Распределение обучающихся по устойчивости СО приведено на рис. 7.

Устойчивость

Рис. 7. Распределение обучающихся по устойчивости СО

Большая группа обучающихся (более 39 %) имеют устойчивую СО: параметр устойчивости СО лежит в интервале D e [0.9;1]. Отметим также, что доля обучающихся с низким параметром устойчивости D < 0,5 составляет 13 %.

В свете сказанного представляет отдельный интерес диаграмма распределения обучающихся по адекватности СО с учетом ее устойчивости. Такая диаграмма представлена на рис. 8. Диагональной штриховкой отмечена доля обучающихся с устойчивой СО, а перекрестной штриховкой – обучающихся с неустойчивой СО. Анализируя диаграмму, можно отметить, что полярные оценки (завышенная и заниженная) являются устойчивыми, в то время как близкие к адекватной СО в большинстве случаев не устойчивые.

Рис. 8. Распределение обучающихся по адекватности СО с учетом ее устойчивости

Таким образом, проблемная среда, позволяющая обучающемуся свободно осуществлять де- ятельность по решению задачи и самостоятельно давать оценку этой деятельности, позволяет определить соотношение между субъективной и объективной оценками и проводить диагностику самооценки обучающихся. Введенные количественные параметры объективно характеризуют адекватность и устойчивость самооценки деятельности обучающихся при решении задач.

Наибольшее количество обучающихся, прошедших диагностику по описанному методу, обладает адекватной СО, а в совокупности с несколько завышенной, близкой к адекватной СО группа составляет 80 % от общего числа обследованных.