Концепция интегрально-целевого управления региональными университетскими комплексами

Автор: Ковалевский В.П.

Журнал: Интеграция образования @edumag-mrsu

Рубрика: Методология образования

Статья в выпуске: 2 (35), 2004 года.

Бесплатный доступ

В статье представлена методология управления региональным университетским комплексом, описаны важнейшие эффекты от его деятельности, дана характеристика основных целей в рамках интегрально-целевого подхода к управлению учебными заведениями данного профиля.

Короткий адрес: https://sciup.org/147135890

IDR: 147135890

Текст научной статьи Концепция интегрально-целевого управления региональными университетскими комплексами

-

— сформированной системой ценностей, норм и образа коллективной работы, на которые можно ориентироваться при установлении деловых контактов с коллегами по работе;

-

— осознанием необходимости выполнять, особенно на первых порах, рутинные функции, умением видеть их в контексте общей деятельности;

— удовлетворением от выполнения профессиональных обязанностей и уровня установленной заработной платы.

Таким образом, адаптация является двусторонним процессом приспособления как возможностей и способностей выпускников к требованиям производства, так и условий предприятия к потребностям молодых специалистов. Поэтому результаты адаптации зависят от эффективности взаимодействия сфер образования и производства. Речь идет прежде всего о профессиональной адап тации, которая рассматривается как одна из характеристик мотивационной сферы профессиональной деятельности. Она начинается с приспособления, принятия работником всех компонентов профессиональной деятельности и продолжается, на наш взгляд, в течение всего трудового пути.

Изложенные взгляды на характер и динамику изменения потребностей современного общества в инженерных кадрах предполагают необходимость пересмотра структуры образовательного процесса, обеспечения его соответствия национальным целям совершенствования производственного сектора экономики страны, подготовки нового класса специалистов — инженеров-организаторов производства будущего и заслуживают пристального внимания к себе со стороны наших технических (технологических) вузов.

Поступила 29.03.04.

КОНЦЕПЦИЯ ИНТЕГРАЛЬНО-ЦЕЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМИ УНИВЕРСИТЕТСКИМИ КОМПЛЕКСАМИ

В.П. Ковалевский, первый проректор Оренбургского государственного университета, профессор

В статье представлена методология управления региональным университетским комплексом, описаны важнейшие эффекты от его деятельности, дана характеристика основных целей в рамках интегрально-целевого подхода к управлению учебными заведениями данного профиля.

The article presents a methodogy of the regional University complex management, describes basic types of its efficiency, characterises basic purposes within the integral-target approach of the administration of the

educational intitutions.

Результаты исследований зависят от парадигмы, на которую опирается исследователь. Парадигма как система господствующих научных взглядов (теорий, методов, приемов), по образу которых организуются исследования в области управления образовательными учреждениями, сегодня приобретает новое содержание. Новизна состоит в отказе от взгляда на процесс обучения как на процесс, не связанный с рыночной конъюнктурой, а также с социальными, политическими, экономическими и другими факторами, влияющими на стабильность региона. Именно стремление к стабильности региона и находящихся на его территории образовательных структур, их полная взаимозависимость и тесное взаимовлияние определяют ту платформу, на которой должны разрабатываться новые методы и инструменты управления.

Рассмотрим концепцию управления такими современными объединениями, к каким относится региональный университетский комплекс.

В каждой науке применяется свой уже устоявшийся набор принципов, методов, имеющих общетеоретическое зна-

чение. Например, в теории управления организациями широко применяются экономические, организационные, математические, юридические и прочие методы. Однако управляемые системы, а также их составляющие находятся в постоянном развитии, что требует поиска новых концепций, разработки соответствующих методологий и теорий, отвечающих новым этапам развития как общества в целом, так и отдельных сфер деятельности человека, в частности образовательной. Она приобретает новые формы существования, а значит, изменяются ее содержание и цели. Появляются новые образовательные структуры, отли- ных форм собственности, объединением различных по своей деятельности организаций, зависимостью от рыночной конъюнктуры, увеличением сложности в организации управления, усилением влияния новых структур на социальную стабильность в регионе.

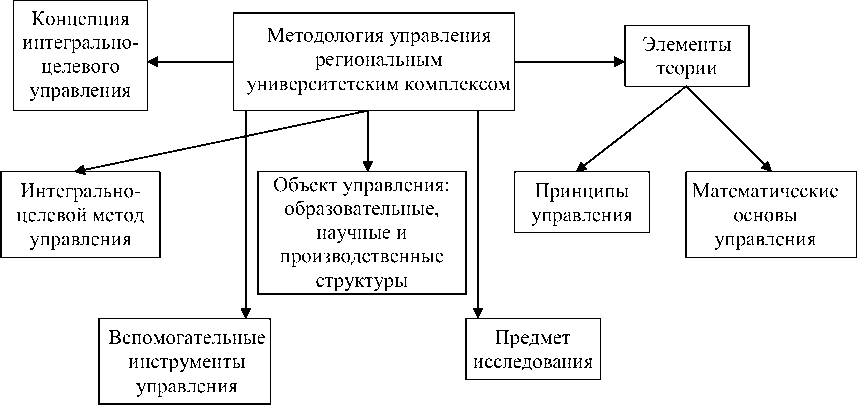

Дальнейшее развитие методологии, рассматриваемой не только как учение о методе познания образовательной сферы, но и как средство управления ею, схематично представлено на рисунке. На этом же рисунке показана связь методологии как центрального звена, зависимого от концепции и определяющего теоретические основы, необходимые для чающиеся от прежних слиянием различ- его реализации.

Интегрально-целевая методология управления региональным университетским комплексом и ее связь с концепцией и теорией

Управление таким социально значимым объединением, каким является региональный университетский комплекс, должно базироваться на концепции, отражающей специфику региона. Социальный фактор, характеризующий регион, в значительной степени зависит от стратегии, согласно которой происходит управление комплексом.

Концепция как толкование или описание сущности какой-либо идеи1 может рассматриваться как система понятий, в совокупности раскрывающая ее смысл. Концепция управления региональным университетским комплексом должна кратко отражать цель, сущность, метод и результат этого управления. Концепцию можно представить на морфологическом, синтаксическом и семантическом уровнях2. Морфологический уровень предназначен для раскрытия смысла составляющих концепцию понятий, синтаксический — для отражения идеи управления путем анализа основных сочетаний понятий, семантический — для раскрытия взаимосвязей понятий. Воспользуемся первым и третьим уровнями как наиболее конструктивными с точки зрения исследуемых нами проблем.

Цель управления таким сложным объединением, как региональный университетский комплекс, состоит в поддер- жании стабильности его функционирования, создании базиса для дальнейшего развития, при этом он должен сохранить себя как общественно значимый институт и выполнять социальный заказ без нарушения норм и законов, тем самым способствуя социальной стабильности в регионе.

Стабильность функционирования и наличие базиса для дальнейшего развития возможны лишь при наличии действенных инструментов, обеспечивающих оперативное формирование управляющих воздействий на все подразделения, составляющие структуру комплекса. Объединение различных по своему предназначению объектов в единое целое позволяет говорить о получении системного эффекта (эффекта эмерджентности), правильное использование которого может обеспечить достижение главной цели управления. Появление у системы дополнительных качеств, не свойственных отдельным ее составляющим, — это тот базис, который может помочь в сохранении стабильности функционирования системы.

Отсюда главная идея излагаемой концепции состоит в формировании таких управляющих воздействий на отдельные структурные элементы комплекса, которые позволят получить максимальный системный интеграционный эффект. За счет получаемого эффекта возможна оперативная адаптация к динамически изменяющимся рыночным, социальным и другим условиям региона. Сформулированную идею раскроем набором базисных понятий, давая им определение и попутно раскрывая их смысл. Воспользуемся для этого некоторыми терминами из работы «Методологические основы оценки эффективности интеграции науки и высшего образования в России», расширяя их содержание. В системный эффект будем включать результаты, полученные от интеграции не только образования и науки, но и образования и производства, а также социальный интеграционный эффект.

Системный эффект — это эффект, получаемый за счет объединения в единое целое различных по своей природе и назначению элементов. В данном случае целым является региональный университетский комплекс, а объединяемыми элементами — образовательные учреждения (институты, колледжи, школы), научно-исследовательские институты и лаборатории, производственные предприятия и другие структурные образования (издательские комплексы, пищевые комбинаты и пр.).

Экономический интеграционный эффект представляет собой прирост показателей, характеризующих финансовохозяйственное состояние комплекса, возникающий в связи с возможностью оперативного использования ресурсов отдельных структурных элементов для достижения общих целей, которые стоят перед руководством университетского комплекса. Экономический эффект, достигаемый интеграцией, в международной практике управления является одним из мощных инструментов выживания в конкурентной борьбе.

Образовательный интеграционный эффект может быть получен за счет как прямого объединения образовательного процесса с фундаментальными и прикладными исследованиями, выполняемыми в научно-исследовательских институтах, так и непосредственного участия обучаемых в производственных процессах. Частью этого эффекта является пополнение контингента сотрудников научно-исследовательских институтов выпускниками университетского комплекса.

Научный интеграционный эффект — это улучшение качества работы научноисследовательских секторов и научноисследовательских институтов благодаря включению ученых в образовательный процесс, привлечению студентов-дипломников к непосредственному участию в исследовательском процессе и выполнению ими вспомогательных работ.

Производственный интеграционный эффект получают за счет повышения количества использованных дипломных работ в производстве, организации производственной практики студентов-дипломников, пополнения числа служащих предприятий выпускниками университетского комплекса.

Социальный интеграционный эффект заключается в улучшении социальной обстановки в регионе, что выражается в сокращении оттока квалифицированных кадров из региона, повышении социальной защищенности населения в связи с появлением возможности учебы и получения работы, роста индекса расходования средств на образование и т.д.

Повышение или снижение данного эффекта опосредованно зависит от повышения или понижения других интеграционных эффектов. Социальная стабильность в регионе, характеризуемая фактической и прогнозной занятостью населения, оттоком квалифицированных кадров, ростом (снижением) числа учащихся в регионе, индексом образовательной открытости, индексом Херфинделя (уровень монополизма на рынке образовательных услуг), соотношением среднегодовых доходов населения и платы за образовательные услуги и т.д., зависит от политики, проводимой не только региональным управлением, но и, в значительной степени, региональным университетским комплексом. Поэтому социальный интеграционный эффект должен обязательно учитываться в общем интеграционном эффекте.

Управление — это процесс организации такого целенаправленного воздействия на объект, в результате которого он переходит в требуемое состояние. Управление объектом возможно, если выполняются следующие условия:

-

1) имеется цель управления, трансформированная в определенную программу или выраженную значениями плановых показателей;

-

2) объект управления стремится к уклонению от заданной траектории движения или от заданных плановых значений показателей;

-

3) имеется возможность влиять на управляемый объект с целью устранения возможных отклонений от заданной траектории или от плановых показателей4.

Очевидно, первые два требования выполнимы. Цель управления региональ ным университетским комплексом сформулирована в различных документах и в различных формах. Его стремление к уклонению от заданной траектории предполагает постоянное воздействие на управляемый объект внутренних и внешних факторов, что в рыночных условиях ведет к дестабилизации. Третье условие заключается в наличии методов и инструментальных средств, предназначенных для управления объектом.

Следующим базисным понятием является цель управления, под которой будет пониматься характеристика объекта, отражающая идеальный, заранее мыслимый результат. Существует множество классификаций целей, каждая из которых создается для решения вполне конкретных проблем. Важным с точки зрения излагаемой концепции является деление целей по уровням иерархии на подцели, которые преследуют лица, принимающие решение. Всегда существует главная цель управления, которая детализируется в форме подцелей.

Процесс детализации главной цели носит иерархический характер, что выражается в получении дерева целей. Возникающая здесь проблема, пока не решенная теоретически, заключается в обоснованном определении количества уровней в дереве целей. Обычно указанный процесс продолжается до тех пор, пока цель нельзя рассматривать в качестве средства или действия (мероприятия). В экономических задачах объективным пределом детализации целей является достижение уровня первичных показателей, дальнейшая декомпозиция которых ведет к разрушению целостности отражения количественной или качественной характеристики объекта (процесса).

Узлы дерева целей, которые не подлежат дальнейшему дроблению, называются терминальными (конечными). Они превращаются из подцелей в мероприятия или действия, которые необходимо выполнить для того, чтобы достичь главной цели. Достижение главной цели или подцели отражается уровнем. Под уровнем достижения цели мы понимаем величину показателя (экономического, со- циального, технического и др.), численно характеризующую его значение. Достижение той или иной подцели в дереве определяется приоритетностью. Последняя выражается с помощью коэффициентов, сумма которых для подцелей, связанных с подцелью более высокого уровня, всегда должна быть равна единице.

Еще одна характеристика подцелей дерева состоит в указании направления их изменения (увеличение или уменьшение). Процесс управления объектом именно в этом и заключается: в уменьшении или увеличении показателей, отражающих уровни достижения тех или иных подцелей.

Центральным понятием излагаемой концепции можно считать специально созданный интегрально-целевой метод управления региональным университетским комплексом. Название метода отражает его возможности, одна из которых заключается в формировании управляющих воздействий на связанные структурные подразделения количественно выраженными показателями. Эти показатели, оформленные в табличном виде, могут служить контрольными цифрами для последующего анализа их исполнения. Понятия «интегральный» и «целевой» указывают на то, что управляющие воздействия (контрольные цифры) доводятся до структурных подразделений, объединенных в единое целое, в соответствии с поставленной главной целью управления комплексом. Это принципиальная черта метода: все структурные подразделения должны действовать не в соответствии со своими, всегда противоречивыми, целями, а в соответствии с главной и единой для всех целью.

Среди известных классов методов управления: экономических, организационно-распорядительных, экономико-математических и правовых — интегрально-целевой метод можно отнести к классу экономико-математических, так как в его основе лежит вычислительный процесс. Главная цель управления, декомпозированная до уровня мероприятий для каждого структурного подразделения, позволяет администрации вполне определенно видеть перспективу развития уни верситетского комплекса, а терминальные узлы дерева подцелей указывают на средства достижения главной цели.

Одним из отличительных свойств интегрально-целевого метода является возможность в зависимости от динамики рынка образовательных услуг оперативно влиять на приоритеты в стремлении к достижению стабильности функционирования и развития комплекса. Это стремление диктуется изменяющимися региональными, экономическими, социальными, политическими и другими факторами. Для того чтобы изменить направление функционирования комплекса, необходимо изменить приоритетность в достижении соответствующих подцелей. Для этого достаточно указать новые коэффициенты приоритетности, что отразится на новых контрольных цифрах, спускаемых структурным подразделениям (исполнителям).

Чтобы получить перечень мероприятий, которые следует выполнить отдельным структурным подразделениям, нужно организовать на дереве целей обратные вычисления, теория которых в последнее время интенсивно развивается. Сущность такого рода вычислений заключается в следующем: на основании формул определяется уровень достижения каждой подцели исходя из фактического состояния объекта управления (в данном случае университетского комплекса). Затем с учетом требований или пожеланий администрации указывается тот уровень достижения главной цели, который ее устраивает в ближайшей перспективе. На основании этой информации, а также информации о приоритетности подцелей, желаемом направлении их изменения и ограничений на терминальные узлы экономического профиля определяются приросты показателей всех терминальных узлов дерева целей. Эти приросты показателей являются не чем иным, как контрольными цифрами, с помощью которых происходит воздействие руководства на деятельность всех структурных подразделений регионального университетского комплекса.

Следующие понятия, с помощью которых раскрывается концепция, состав- ляют внешняя и внутренняя информация. Внешняя (по отношению к комплексу) информация характеризуется высоким уровнем неопределенности, однако обойтись без нее нельзя. Например, при установлении цены на образовательные услуги следует знать прогнозируемый уровень инфляции в стране и регионе, прогнозируемый рост региональных доходов населения в регионе, ориентировочный процент теневой экономики в общем объеме валового регионального продукта, возможный экономический рост в регионе по отраслям и пр.

Внутренняя информация отражает фактическое финансово-хозяйственное состояние комплекса, фактические объемы образовательных услуг, объемы производства, объемы выполненных научноисследовательских и других работ. Информация эта вполне определенна и находится в бухгалтерской и другой отчетности.

Приведенные базисные понятия позволяют перейти к семантическому уровню описания концепции, которую назовем интегрально-целевой. Содержательно связь между введенными понятиями можно представить с помощью семантической сети, узлы которой соответствуют понятиям, а связи между ними — существующим отношениям. Стрелки указывают на направление действия понятия или на его составные части.

Отправной точкой для данной сети следует считать узел ЛПР, т.е. лицо или администрацию, принимающие решение. На основании информации, полученной с помощью интегрально-целевого метода управления региональным университетским комплексом, администрация воздействует на отдельные структурные подразделения, формируя перечень показателей образовательного, научного или производственного характера.

Управляющие воздействия на структурные подразделения комплекса осуществляются посредством управляющих предписаний, формулируемых с учетом коэффициентов приоритетности целей. Если структурное подразделение выполнило на предыдущем этапе возложенные на него обязанности, то в планируемом периоде коэффициент может оставаться прежним, в противном случае он ужесточается в зависимости от объемов невыполнения.