Концепция педагогических средств образования и модель как форма ее реализации

Автор: Барамзина Светлана Анатольевна

Журнал: Интеграция образования @edumag-mrsu

Рубрика: Педагогическое образование

Статья в выпуске: 3 (76), 2014 года.

Бесплатный доступ

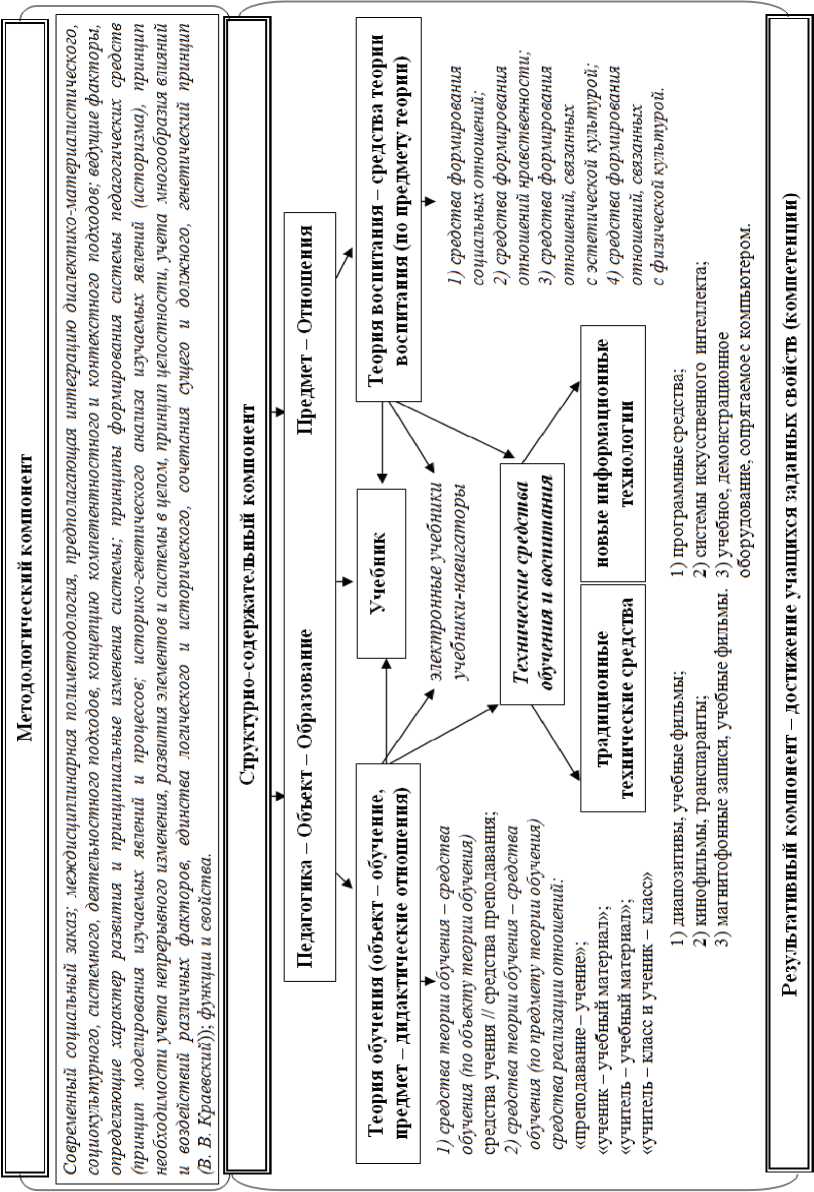

В статье изложены предварительные данные докторского исследования, в котором рассматриваются вопросы создания концепции педагогических средств и модели как формы ее реализации в школе. Актуальность исследования в том, что вопросы теории и методологии педагогических средств в современной науке разработаны слабо. Это приводит к противоречию: между наличием представлений о необходимости системы педагогических средств, адекватной современной ситуации развития образования и неразработанностью ее теоретико-педагогических оснований, обеспечивающих их формирование. Результатом научного разрешения противоречия является комплекс теоретических знаний о педагогических средствах: их сущности, составе, функциях, структуре, месте в системе других категорий педагогики, методологических условиях (методологических ориентирах) разработки системы. Концептуальные представления о педагогических средствах нашли отражение в модели, основными компонентами которой являются: методологический (включает принципы моделирования с позиции основных научных подходов - системного и деятельностного, генеалогию, современный социальный заказ, ведущие связи и факторы, определяющие развитие системы, функции); структурно-содержательный (сущность категории и структурные основания); результативный (достижение образовательных результатов - достижение учащимися заданных свойств (компетенций).

Система образования, педагогическая система, педагогические средства, средства новых информационных технологий, технические средства обучения, учебник

Короткий адрес: https://sciup.org/147137036

IDR: 147137036 | УДК: 37.01.018 | DOI: 10.15507/Inted.076.018.201403.108

Текст научной статьи Концепция педагогических средств образования и модель как форма ее реализации

Проблеме педагогических средств как особой категории науки уделяется значительно меньше внимания, чем другим (методам, форме, содержанию). О педагогических средствах упоминается лишь в значении возможности использования того или иного объекта в качестве инстру- мента деятельности при актуализации их иллюстративной функции.

Слабая концептуальная разработанность вопросов теории и методологии педагогических средств в контексте современного образования и прямые заимствования представлений о природе

средств из техники подводят к выводу об актуальности вопроса обоснования комплекса теоретических знаний о педагогических средствах: их сущности, составе, функциях, структуре, месте в системе других категорий педагогики, методологических условиях (методологических ориентирах) разработки системы.

Закономерно, что современная ситуация в российском образовании ставит вопрос о необходимости решения выше-обозначенной проблемы. При этом возникает противоречие, требующее научного разрешения, между наличием представлений о необходимости системы педагогических средств, адекватной современной ситуации развития образования, и неразработанностью ее теоретико-методологических оснований, обеспечивающих их формирование. До сих пор не известен генезис – происхождение и последующий процесс развития, приведший к современному состоянию, определяющий сущность, структуру, содержание, функции и факторы формирования.

Данное противоречие свидетельствует об актуальности проблемы и позволяет определить в качестве цели данной статьи обоснование концепции педагогических средств и модели как формы ее реализации в современных образовательных системах.

Переход к новой образовательной парадигме означает отказ от понимания образования как получения готового знания. На смену приходит понимание образования как средства самореализации личности в жизни, как средство построения личной карьеры. Данное обстоятельство изменяет цели обучения и воспитания и соответственно педагогические средства их реализации [2, с. 42]. В связи с этим возникает необходимость в системе педагогических средств, обеспечивающей возможность достижения новых образовательных результатов.

Совокупность идей и теоретических утверждений, составляющих нашу концепцию, сводится к нескольким основным положениям:

-

1. Концепция как система научных знаний и результата исследования включает

-

2. Историческое основание концепции включает в себя закономерности развития системы педагогических средств как результат анализа генезиса теории в науке, механизм действия которых, по мнению автора, заключается в следующем: социально-экономические и политические условия развития общества – социальный заказ школе – модель образования – педагогические цели (достижение образовательного идеала) - педагогические средства для реализации цели и достижения результата (идеала).

-

3. Теоретико-методологические основания – важнейший атрибут нашей концепции, обусловливающий ее вид, содержание и специфику. Они определяют комплекс стратегических направлений исследования, обеспечивают решение целого ряда проблем, связанных с выявлением сущности, структуры педагогических средств, выявлением закономерностей развития системы, принципов.

три основных структурных блока – исторический, теоретико-методологический и концептуальный, определяющий совокупность общих положений, понятийного аппарата [1]. Характеристика концепции в соответствии с представленной структурой обеспечивает комплексность представленных в статье выводов, последовательность.

Исторические основания включают в себя генезис развития теории педагогических средств, закономерности формирования на каждом историческом этапе. Отметим, что, определяя основные периоды становления и развития педагогических средств, мы приняли периодизацию, выделив следующие основные этапы: конец XIX – начало XX в.; и после 1917 г. 4 основных этапа – до середины 30-х гг.; 2-я пол. 30-х – середина 50-х гг.; 2-я половина 50-х – конец 70-х гг.; с начала 80-х гг. по середину 90-х годов; с конца 90-х (продолжается).

Указанная периодизация легла в основу исследования истории педагогических средств.

Методологическое основание концепции – единство теоретико-методологических подходов к исследованию педагогических средств, в котором деятельностный подход выступает общенаучной основой. Деятельностный подход ориентирует на рассмотрение тезиса о том, что развитие личности в системе образования происходит в доминантных видах деятельности (манипулятивной, игровой, учебной, общественно-полезной, учебно-профессиональной деятельности и деятельности общения); в процессе формирования универсальных учебных действий. На этом основании мы разработали типологию средств по видам деятельности (средства общения, игры, общественно-полезной, манипулятивной, учебной и учебно-профессиональной деятельности).

Общенаучной основой исследования является системный подход. Необходимо отметить, что при рассмотрении свойств системы мы обращаемся к системно-коммуникативному аспекту подхода, который ориентирует на анализ системы педагогических средств как компонента другой, более высокого уровня системы.

Установив механизм взаимовлияния общества и образования, педагогической системы и системы педагогических средств, считаем, что в решении исследуемой проблемы обязательным является учет социальных, экономических, идеологических условий развития общества, так как основной закон педагогической науки о социальной сущности образования гласит, что все его элементы обусловлены социально-экономическим состоянием общества (В. В. Краевский).

Учитывая этот факт, обращаем особое внимание на концептуальную оценку современного состояния и перспективы развития образовательной системы с целью выделения факторов, осуществляющих принципиальные изменения в исследуемой системе. Выявленные факторы развития образования:

-

- ориентация на развитие личности, которая понимается как смысл и цель современного образования;

-

- переход к рыночной экономике и запросы формирующегося информационного общества к качеству и направлениям подготовки специалиста;

-

- факторы, связанные с изменением содержания общего образования в широком смысле слова как единства знаний – деятельности – развития обучающихся;

-

- факторы, связанные с изменившейся информационно-образовательной средой, расширившимися возможностями всех участников образовательного процесса в поиске, анализе, интерпретации и использовании получаемой информации.

-

4. Ядро концепции – понятийный аппарат, который рассматривается как терминологическая система, обеспечивающая однозначное понимание содержания концепции и фиксирующая авторское понимание ключевых понятий. Основу понятийного аппарата составляет категория «педагогическое средство», обеспечивающая однозначное понимание содержания концепции.

-

5. Одним из положений концепции является утверждение о том, что учебник по-прежнему остается ключевым компонентом системы педагогических средств. Проанализировав основные положения исследователей по вопросам структуры, назначения и функции учебника, мы сделали следующие выводы относительно положений современной теории учебника:

Перечисленные факторы обуславливают изменение системы средств и позволяют сделать предположение относительно ее современного состояния. Считается, что система педагогических средств должна быть адекватна поставленным целям; обеспечивать достижение новых образовательных результатов – достижение учащимися заданных свойств (компетенций); включать в качестве компонентов специальные средства для организации работ учащихся по овладению навыками и умениями в различных видах образовательной (манипулятивной, игровой, учебной, общественно-полезной, учебно-профессиональной и общения) деятельности.

Изучив категорию «средство» как междисциплинарный феномен в интеграции философских и психолого-педагогических подходов и обосновав корреляционные зависимости целей и педагогических средств, педагогических средств и результатов, мы пришли к пониманию педагогических средств как материальных и идеальных условий деятельности, приводящих к достижению результата, соответствующего намеченной цели – формированию образовательных компетенций в зависимости от личных склонностей учащихся (социальной – умение работать в группе; межкультурной – понимание и принятие различий между людьми; коммуникативной – владение устным и письменным общением; информационной – умение самому добывать и обрабатывать информацию; познавательной – понимание необходимости и готовность учиться и переучиваться всю жизнь).

В качестве руководящей нами была принята мысль, что центральным звеном в решении задач построения структуры педагогических средств является учет специфики объекта и предмета педагогической науки, в рамках которой рассматривается система педагогических средств, учет ее структуры; и рассмотрение педагогического средства как составной части педагогической системы в единстве двух аспектов (как средства воспитания и обучения).

-

- целевой основой конструирования учебника должны стать качества личности, которые развиваются в ходе специально организуемой деятельности;

-

- построение учебника необходимо на деятельностной основе, когда предусмотренные виды деятельности «соответствуют комплексу специально отобранных качеств личности»;

-

- форма, содержание и конструкция учебника должны соответствовать психическим закономерностям учебной деятельности и личностного развития школьника (учитывать механизмы интеллектуального развития, своеобразие внешней и внутренней мотивации учения, индивидуальные познавательные склонности учащихся и своеобразие их способностей, проявления личностного роста и т. д.;

-

- изменилась типология учебников - появились учебники-навигаторы, основной функцией которых является организация обучения в информационно-образовательной среде, электронные

учебники, основное назначение которых в конструировании индивидуального пути освоения учебного материала; расширился состав современного учебного комплекта (теперь в него входят электронные учебные пособия, CD и DVD-диски, образовательные порталы в сети Интернет). Это привело к изменению типологии учебников, иерархии функций (основная функция – управление самостоятельной учебной деятельностью учащихся);

-

- на смену учебно-методическим пришли программно-методические комплексы, в основе которых компьютерная программа учебного назначения.

-

6. Одним из аспектов нашей концепции является анализ тенденций развития технических средств в образовании. Современный этап развития технических средств в образовании характеризуется как этап перехода от традиционных технических средств обучения (ТСО) (учебное радио и телевидение) к так называемой «новой информационной технологии» (персональные ЭВМ, компьютерные банки данных, электронные информационные сети и т. п.). Средства новых информационных технологий (компьютер в частности) мы рассматриваем как компонент системы педагогических средств и самостоятельную систему, элементами которой являются программно-методическое обеспечение, системы искусственного интеллекта учебного назначения, программные средства (предметно-ориентированные среды, на основе систем «Виртуальная реальность»), средства обучения, использование которых обеспечивает предметность деятельности.

-

7. Содержательно-смысловое ядро концепции представлено совокупностью принципов:

Анализ литературы по вопросу применения информационных технологий в образовании показал, что в науке не получили должного отражения следующие вопросы – не выявлены возможности средств новых информационных технологий (СНИТ), определяющие педагогическую целесообразность их использования для достижения результатов метапредметного и личностного характера (научиться решать проблемы ценностного выбора, ориентироваться

^^^^^^й ИНТЕГРАЦИЯ в мире ценностей, т. е. различать факты, суждения и оценки, их связь с определенной системой ценностей, формировать критерии оценки, обосновывать свою позицию); не раскрыты перспективы использования СНИТ для воспитания учащихся (до сих пор остаются нерешенными вопросы применения средств новых информационных технологий для формирования нравственной и гражданской позиций, готовности школьников к самоопределению в области духовной культуры).

В разработанной нами концепции исходим из того, что применение средств новых информационных технологий в образовании следует трактовать с учетом создания условий активного информационного взаимодействия между преподавателем, обучаемым (обучаемыми) и СНИТ, ориентированного на достижение личностных (ценностные ориентации учащихся) и метапредметных (умение ориентироваться в явлениях действительности, освоение ключевых компетентностей и т. д.) результатов, и реализации одной из основных функций педагогических средств – функции воспитания. Реализация воспитывающей функции информационных технологий возможна, например, через признание большей информационно-компьютерной компетентности молодого поколения и ее использование в целях воспитания при организации такой социально значимой деятельности воспитанников как «включение взрослыми воспитанников в процесс разработки сайтов, компьютерных обучающих программ, компьютерных игр».

-

1) моделирования изучаемых явлений и процессов;

-

2) историко-генетического анализа изучаемых явлений (историзма), предполагающий рассмотрение педагогических средств на основе анализа условий его происхождения, последующего развития, выявления моментов смены одного уровня функционирования другим;

-

3) необходимости учета непрерывного изменения, развития элементов и системы в целом (функции многих элементов в процессе развития существенно меняются, а отдельные из них переходят в свою противоположность);

-

4) принцип целостности предполагает изучение системы средств в единстве со средой – педагогической системой и системой образования как метасредой;

-

5) учета многообразия влияний и воздействий различных факторов на процессы (принцип выделения основных факторов, которые определяют результаты процесса развития системы средств, установления иерархии, взаимосвязи основных и второстепенных факторов в изучаемом явлении);

-

6) единства логического и исторического, который требует сочетать изучение истории теории педагогических средств (генетический аспект) и теории (структуры, функции, связей объекта в его современном состоянии, а также перспектив его развития;

-

7) сочетания сущего и должного (В. В. Краевский).

Наши концептуальные представления о педагогических средствах нашли отражение в созданной нами модели, основными компонентами которой являются методологический (включает принципы моделирования с позиции основных научных подходов – системного и деятельностного, генеалогию, современный социальный заказ, ведущие связи и факторы, определяющие развитие системы, функции); структурно-содержательный (сущность категории и структурные основания); результативный (достижение образовательных результатов – достижение учащимися заданных свойств (компетенций) (рисунок).

Итак, нами разработана концепция развития педагогических средств, основная идея которой состоит в представлении педагогических средств как системы, характеризующейся системно-структурным (единица анализа структуры – объект и предмет педагогики, компоненты – система средств образования, обучения и воспитания, двухуровневая организа-

Модель системы педагогических средств образования ция структуры); системно-функциональным (основные функции педагогических средств – передача социального опыта от поколения к поколению, управление процессом формирования и развития личности, личностно-развивающая, здо-ровьесбережения, социальная защита и трансляции культуры); системно-коммуникативным (рассмотрение системы педагогических средств как компонента другой, более высокого уровня системы – педагогической системы, которая, в свою очередь, является компонентом макросистемы образования, выполняющей социальный заказ общества), системноисторическим (закономерности генезиса педагогических средств и концептуальная схема развития на этапе конец

XIX – начало ХХІ вв.), системно-информационным (описание необходимости изменений теоретических и методологических основ педагогических средств на основе построения концептуальной модели системных изменений процессов обучения и воспитания на современном этапе) аспектами .

СПИСОК

ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

-

1. Барамзина, С. А. Развитие педагогических средств : монография / С. А. Барамзина. – Киров : Изд-во ОАО «Первая Образцовая типография», 2012. – 288 с.

-

2. Новиков, А. М. Постиндустриальное образование / А. М. Новиков. – Москва : Эгвес, 2008. – 136 с.

Поступила 03.03.14.

Об авторе :