Концепт "деньги" в групповом сознании студентов-филологов

Автор: Ерофеева Т.И., Пенягина Е.Б.

Журнал: Евразийский гуманитарный журнал @evrazgum-journal

Рубрика: Социо- и психолингвистика

Статья в выпуске: 4, 2024 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена анализу языковых средств объективации концепта «ДЕНЬГИ» и моделированию его полевой структуры на основе данных ассоциативного эксперимента. Объектом исследования является репрезентация концепта ДЕНЬГИ в групповом сознании молодых носителей русского языка. Предметом исследования являются содержание и структура исследуемого концепта в современном представлении студентов-филологов. Цель исследования - выявление и описание языковых средств объективации концепта ДЕНЬГИ и моделирование его структуры. В ходе эксперимента собраны ассоциации, полученные от 30 информантов - студентов-филологов. Интерпретация полученных данных заключается в распределении ассоциаций по тематическим группам, которые представляют собой различные тематические области полевой структуры концепта в групповом сознании студентов-филологов. В результате когнитивного анализа экспериментальных данных построена полевая модель структуры и содержания исследуемого концепта. Ядро полевой структуры концепта «ДЕНЬГИ» представляет признак «Экономическая сфера», предъядерную зону составляют 2 группы: «Название денег» и «Нематериальные блага». Периферийные зоны достаточно обширны. Ближнюю периферию составляют 4 группы: «Отрицательная характеристика», «Обогащение», «Способ получения денег» и «Объект траты». Дальнюю периферию образуют 5 групп: «Власть и влияние», «Культурные ассоциации», «Место хранения», «Количество» и группа «Богатые люди». Анализ экспериментальных данных дает возможность выделить концептообразующие значимые признаки концепта, проследить появление новых признаков и увидеть формирование новых значений концепта. В результате исследования построена полевая модель содержания и структуры концепта ДЕНЬГИ, выявлена специфика объективации его ядерных и периферийных зон, сделано качественное и количественное описание единиц полевой структуры концепта в групповом сознании студентов-филологов.

Концепт «деньги», ассоциативный эксперимент, тематическая группа, концептообразующий признак, полевая модель концепта

Короткий адрес: https://sciup.org/147247255

IDR: 147247255 | УДК: 811.161.1’27

Текст научной статьи Концепт "деньги" в групповом сознании студентов-филологов

Объектом исследования является репрезентация концепта ДЕНЬГИ в групповом сознании молодых носителей русского языка. Предметом исследования являются содержание и структура исследуемого концепта в современном представлении студентов-филологов. Цель исследования – выявление и описание языковых средств объективации концепта ДЕНЬГИ и моделирование его структуры.

В работе применяются общенаучные методы: анализ, синтез, обобщение, моделирование, количественный анализ, а также ассоциативный эксперимент. Работа является междисциплинарной и опирается на такие направления современной лингвистики, как теория языка, социолингвистика, психолингвистика и когнитивная лингвистика.

Основная часть

Моделирование концепта. Одним из современных методов исследования концепта является его моделирование, где «модель как исследовательский конструкт реальности представляет собой рабочий инструмент для изучения сущности рассматриваемого явления в его системных и функциональных связях с явлениями более общего порядка и рядоположенными феноменами» [Карасик 2013: 6]. По мнению Р. Г. Пиотровского, модели могут служить средством изучения или описания внутреннего строения оригинала (структурные модели), его поведения (функциональные модели) и развития (динамические модели) [Пиотровский 1998: 86–96].

В российской лингвистике теоретическое описание моделирования одним из первых сделал Ю. Д. Апресян в работе «Идеи и методы современной структурной лингвистики». Подробно рассматривая понятие «лингвистическая модель», автор справедливо отмечает, что «необходимость в моделировании возникает во всех тех научных областях, где объект науки недоступен непосредственному наблюдению», «поэтому и в лингвистике одним из основных средств познания объекта является построение моделей» [Апресян 1966: 78–79]. Ю. Д. Апресян выделяет наиболее важные свойства моделей, утверждая, что «моделировать можно только такие явления, существенные свойства которых исчерпываются их структурными (функциональными) характеристиками и никак не связаны с их физической природой» [там же: 79]; модель всегда является некоторой идеализацией объекта; оперирует не понятиями о реальных объектах, а конструктами; должна быть формальной; должна обладать свойством экспланаторности, или объяснительной силы [там же: 91].

Проблемой моделирования в рамках общей теории языка и когнитивной лингвистики занимались многие исследователи [Болдырев 2004; Ерофеева Т. И. 2009; Карасик 2013; Касевич, Ягунова 2006; Мурзин, Штерн 1991; Шабес 2011 и др.]

Когнитивное моделирование – это важный инструмент когнитивной лингвистики, которая изучает язык в его неразрывной связи с интеллектуальной деятельностью человека. Когнитивная модель – это «основной механизм, обеспечивающий обработку и хранение информации о мире в сознании человека» [Маслова 2011: 58]. Наши знания организуются с помощью определенных структур, все когнитивные структуры лежат в основе категоризации и концептуализации мира, поэтому их можно рассматривать как основной механизм, обеспечивающий обработку и хранение информации о мире в сознании человека [Маслова 2008: 117]. Свойство моделируемости действительности [Jackendoff 1994; Lakoff, Johnson 1980] закономерным образом вытекает из присвоенных ей свойств дискретности, структурности и системности и понимается, соответственно, как возможность ее структурирования и систематизации.

Интересными, с нашей точки зрения, являются работы, в которых представлены модели содержания и структуры концептов разных типов: «социальные медиа» / «social media» [Шляхова, Клюев 2020], «родители-мигранты» [Шустова, Хорошева, Зубарева 2020], «милосердие» и «charité» [Шалгина 2022] и другие. Таким образом, для моделирования концепта ученые часто используют структурированные единицы когнитивистики: фреймы, сценарии, скрипты и другие модели представления знаний.

Моделирование концепта, по мнению З. Д. Поповой и И. А. Стернина, включает три процедуры: описание макроструктуры концепта, описание категориальной структуры концепта и описание полевой организации концепта [Попова, Стернин 2007: 210–211]. Макроструктура концепта представлена образным компонентом, информационным содержанием и интерпретационным полем, имеющим оценочную, энциклопедическую, утилитарную, социально-культурную зоны и др. Описание категориальной структуры «предполагает выявление иерархии когнитивных классификационных признаков, концептуализирующих соответствующий предмет или явление, и описание концепта как их иерархии» [там же].

Полевая организация концепта строится на основе когнитивных признаков, которые распределяются по полевым зонам по степени яркости. Итогом моделирования полевой организации концепта являются словесная модель и графическая модель. В словесной модели концепт описывается словами, отдельно слои и сегменты, отдельно интерпретационное поле. Графическая модель представляет собой рисунок или схему – графическое изображение структуры концепта [там же: 214–215].

Полевая организация концепта, описанная в работе З. Д. Поповой и И. А. Стернина, представляется нам наиболее эффективным и приемлемым методом моделирования структуры концепта. Поэтому в нашем исследовании, взяв за основу идеи З. Д. Поповой и И. А. Стернина, мы разработали свою методику моделирования структуры концепта ДЕНЬГИ.

Моделировать и описывать структуру того или иного концепта, как справедливо замечают З. Д. Попова и И. А. Стернин, возможно лишь после того, как установлено и описано его содержание, то есть выявлены образующие содержание концепта когнитивные признаки. Для выявления когнитивных концептообразующих признаков мы использовали ассоциативный эксперимент.

Проведение ассоциативного эксперимента

Основой для настоящего исследования послужили данные, полученные в ходе ассоциативного эксперимента, в котором приняли участие 30 информантов – студентов 1–3 курсов филологического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета (15 юношей и 15 девушек).

Эксперимент был проведен в марте 2019 г. Все 30 информантов являются гражданами Российской Федерации (родились и выросли в России, русский – их родной язык). Таким образом, выборка информантов сбалансирована по специальности, возрасту и гендеру.

В ходе эксперимента не было получено отказов. Материал для анализа составил 30 анкет. Всего получено и проанализировано 300 реакций (по 10 реакции от каждого информанта на стимул «деньги»).

Концепт «ДЕНЬГИ» по экспериментальным данным в группе студентов-филологов

В результате эксперимента получено 300 реакций от 30 информантов. Сгруппируем реакции по тематическим группам. Полученные реакции образуют 12 тематических групп: «Экономическая сфера», «Название денег», «Нематериальные блага», «Отрицательная характеристика», «Обогащение», «Способ получения денег», «Объект траты», «Власть и влияние», «Культурные ассоциации», «Место хранения», «Количество», «Богатые люди». Представим данные в таблице 1.

Таблица 1. Тематические группы реакций студентов-филологов на стимул ДЕНЬГИ (абс.)

|

Тематическая группа |

Количество реакций |

|

Экономическая сфера |

54 |

|

Название денег |

42 |

|

Нематериальные блага |

40 |

|

Отрицательная характеристика |

32 |

|

Обогащение |

29 |

|

Способ получения денег |

25 |

|

Объект траты |

24 |

|

Власть и влияние |

15 |

|

Культурные ассоциации |

13 |

|

Место хранения |

12 |

|

Количество |

9 |

|

Богатые люди |

5 |

На первом месте по количеству реакций стоит тематическая группа «Экономическая сфера», содержащая 54 реакции, которые называют организации и учреждения, финансовые операции с деньгами, экономические термины, виды деятельности экономиста. На втором месте находится группа «Название денег» – 42 реакции, обозначающие названия денег в разных странах, материал изготовления денег.

Далее следует группа «Нематериальные блага» – 40 реакций. Эту группу представляют ассоциации, называющие универсальные жизненные ценности и положительные качества ДЕНЕГ. Далее следует группа «Отрицательная характеристика», включающая 32 реакции, называющие отрицательные качества человека и ДЕНЕГ.

Затем идет группа «Обогащение» – 29 реакций. В этой группе представлены ассоциации – названия материальных благ, дорогих вещей, атрибутов богатой жизни. Объем группы «Способ получения денег» – 25 реакций, называющих виды деятельности, источники, способы получения ДЕНЕГ.

Группу «Объект траты» составляют 24 реакции. Это ассоциации, называющие объекты и места траты денег. Следующая группа «Власть и влияние», состоящая из 15 реакций, называющих влиятельных людей, организации, властные структуры, возможности.

Следующая группа «Культурные ассоциации», содержащая 13 реакций, представляет собой цитаты из литературных произведений и другие культурные ассоциации. Затем следует группа «Место хранения», состоящая из 12 реакций. Далее следует группа «Количество», состоящая из 9 реакций. Группа «Богатые люди» включает 5 реакций. В эту группу входят названия профессий и видов деятельности людей.

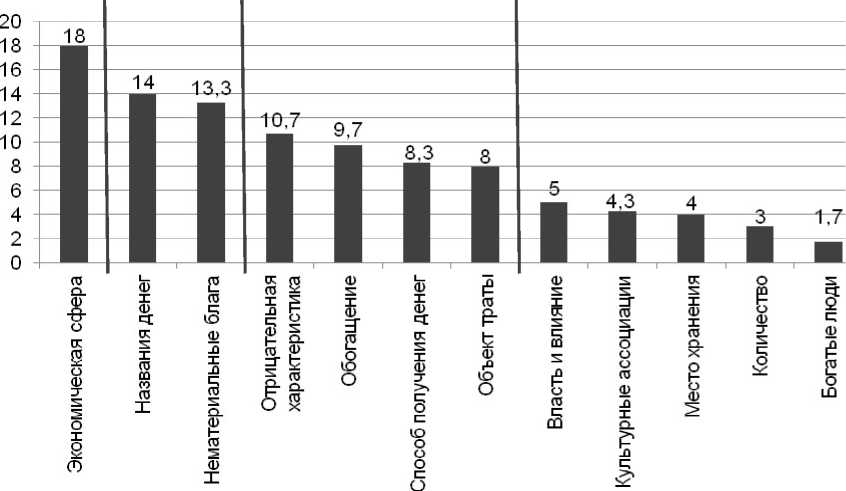

Представим тематические группы в виде полевой структуры концепта, состоящей из ядра, предъядерной зоны, ближней периферии и дальней периферии. Количество определений в каждой тематической группе определено процентным показателем (Рис. 1).

Ядро полевой структуры концепта ДЕНЬГИ представляет группа: «Экономическая сфера», составляющая 18 % от общего количества реакций.

Предъядерную зону составляет 2 группы: группа «Название денег», составляющая 14 % от общего количества реакций, и группа «Нематериальные блага», составляющая 13,3 %. Две группы имеют примерно одинаковое количество реакций, что указывает на равную значимость этих когнитивных признаков концепта в групповом сознании студентов-филологов.

Ближнюю периферию составляют 4 группы: группа «Отрицательная характеристика» – 10,7 %, группа «Обогащение» – 9,7 %, группа «Способ получения денег» – 8,3 % и группа «Объект траты» – 8 %. Четыре группы имеют примерно одинаковое количество реакций, что указывает на равную значимость этих когнитивных признаков концепта в групповом сознании студентов-филологов.

Дальнюю периферию образуют 5 групп: группа «Власть и влияние» – 5 %, группа «Культурные ассоциации» – 4,3 %, группа «Место хранения» – 4 %, группа «Количество» – 3 % и группа «Богатые люди» – 1,7%.

Ядро Предъядерная Ближняя Дальняя периферия зона периферия

Рисунок 1 . Полевая модель концепта ДЕНЬГИ по экспериментальным данным в группе студентов-филологов (%)

Влияние специальности у филологов прослеживается на уровне признаков «Обогащение», «Названия денег», «Отрицательная характеристика», «Культурные ассоциации». Так, признак «Обогащение» имеет очень низкий процентный показатель у филологов и относится к ближней периферии. Признак «Названия денег» имеет высокий процентный показатель в группе филологов – 14 %, очевидно, их в большей степени интересует номинация денег, чем их накопление и трата. Студенты-филологи ярко актуализируют признак «Отрицательная характеристика».

Примером являются ассоциации: жадность – 3, коррупция – 3, алчность – 2, зависимость – 2, зло – 2, преступления – 2, безработица, война, воровство, долги, неравенство, несправедливость, ничтожность, обман, паразит, предательство, рабство, раздор, споры, средства манипуляции, суета, тиски. Мы видим весь спектр ассоциаций, ярко демонстрирующий когнитивный признак негативного влияния ДЕНЕГ в групповом сознании филологов.

Признак «Способ получения» денег входит в ближнюю периферию и вербализуется такими ассоциациями, как работа – 10, зарплата – 9, стипендия, труд, заработок, премия, наследство, поощрение, поощрение за работу . Для филологов важны ДЕНЬГИ, заработанные, полученные честным путем. Мы можем говорить о важности данного когнитивного признака концепта ДЕНЬГИ и в групповом, и в общем национальном сознании [Пенягина 2021].

Большое количество когнитивных признаков концепта ДЕНЬГИ, образующих ближнюю и дальнюю периферию (9 признаков), показывает объемность и значимость концепта, обширность ассоциативных связей с другими концептами, а также большую вариативность концептообразующих признаков у студентов-филологов.

Заключение

Анализ экспериментальных данных дает возможность выделить концептообразующие значимые признаки, проследить появление новых признаков и увидеть формирование новых значений концепта. В результате исследования построена полевая модель содержания и структуры концепта ДЕНЬГИ, выявлена специфика объективации его ядерных и периферийных зон, сделано качественное и количественное описание единиц полевой структуры концепта в групповом сознании студентов-филологов.

В языковом сознании молодых филологов наиболее значимыми признаками концепта ДЕНЬГИ являются «Экономическая сфера», «Название денег» и «Нематериальные блага», ярко актуализируются такие значения концепта, как отрицательная характеристика и честный способ получения денег.

Список литературы Концепт "деньги" в групповом сознании студентов-филологов

- Апресян Ю. Д. Идеи и методы современной структурной лингвистики: очерк. М.: Просвещение, 1966. 305 с.

- Болдырев Н. Н. Концептуальное пространство когнитивной лингвистики // Вопросы когнитивной лингвистики. 2004. № 1. С. 18-36.

- Ерофеева Т. И. Социолект: стратификационное исследование: монография. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2009. 240 с.

- Карасик В. И. Языковая матрица культуры. М.: Гнозис, 2013. 320 с.

- Касевич В. Б., Ягунова Е. В. Корпус письменных текстов и моделирование восприятия речи // Вестник Санкт-Петербургского университета. Язык и литература. Сер. 9. Вып. 3. 2006. № 3. С.20-32.

- Маслова В. А. Современные направления в лингвистике. М.: Академия, 2008. 272 с.

- Маслова В. А. Введение в когнитивную лингвистику. 5-е изд. М.: Флинта; Наука, 2011. 296 с.

- Мурзин Л. Н., Штерн А. С. Текст и его восприятие. Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1991. 172 с.

- Пенягина Е. Б. Вариативность концепта «деньги»: лингвистическое и когнитивное исследование // Социо- и психолингвистические исследования. 2021. Вып. 9. С. 104-110.

- Пиотровский Р. Г. Моделирование в лингвистике // Вопросы романского и общего языкознания. СПб.: РГПУ им. А. И. Герцена, 1998. С. 86-96.

- Попова З. Д., Стернин И. А. Когнитивная лингвистика. М.: АСТ: Восток - Запад, 2007. 314 с.

- Шабес В. Я. Континуально-дискретная репрезентация ценностных концептов // Проблемы социо- и психолингвистики. 2011. Вып. 15: Пермская социопсихолингвистическая школа: идеи трех поколений. С. 46-74.

- Шалгина Е. А. Репрезентация концептов МИЛОСЕРДИЕ и CHARITE в языковой картине мира (на материале русского и французского языков): автореф.... канд. филол. наук. Пермь, 2022. 24 с.

- Шляхова С. С., Клюев Н. А. Социальные медиа в английском и русском языковом сознании. Корпусная лингвистика и опыт моделирования // Psiholingvistika. 2020. Т. 28. № 2. С. 204-223.

- Шустова С. В., Хорошева Н. В., Зубарева Е. О. Языковая репрезентация концепта «родители-мигранты» в научном и медийном дискурсах // Евразийский гуманитарный журнал. 2020. № 1. С. 87-94.

- Jackendoff R. Patterns in the Mind: Language and Human Nature. New York: Basic Books, 1994. 246 p.

- Lakoff G., Johnson M. Metaphors we live by. Chicago; London: The University of Chicago Press, 1980. 256 p.