Конфликт между педагогами: что стоит за недопониманием и как это исправить

Автор: Сыренова А.В.

Статья в выпуске: 2, 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье исследуются причины возникновения конфликтов в педагогическом коллективе, а также влияние данных конфликтов на атмосферу преподавания. Ведь взаимопонимание между коллегами является ключевым фактором, влияющим на качество образовательного процесса и атмосферу в коллективе. Выборка составлена из учителей начальных классов и учителей-предметников со стажем не менее трех лет, возрасте 35–45 лет в количестве 20 человек. Для исследования мы использовали методику «Стратегии поведения личности в конфликте» К. Томаса, чтобы выявить ведущий стиль поведения в конфликтной ситуации, и Тест В.Ф. Ряховского «Самооценка конфликтности» для выявления степени выраженности конфликтности личности. Исходя из результатов мы можем сказать, что большинство педагогов склонны избегать открытых столкновений в коллективе, предпочитая сглаживать острые углы. Однако наличие группы учителей с высокой конфликтностью может служить поводом для профилактической работы, направленной на формирование навыков конструктивного взаимодействия и про-движение тактики сотрудничества как наиболее продуктивной для педагогического коллектива. Статья предназначена для педагогов, руководителей образовательных учреждений и всех, кто заинтересован в повышении эффективности профессиональных отношений в коллективе.

Конфликт, педагог, коллектив, причины, решение

Короткий адрес: https://sciup.org/148331878

IDR: 148331878 | УДК: 37.015.32 | DOI: 10.18101/2307-3330-2025-2-94-103

Текст научной статьи Конфликт между педагогами: что стоит за недопониманием и как это исправить

Конфликты в образовательных учреждениях неизбежны и играют важную роль в формировании климата внутри коллектива, а также оказывают влияние на качество обучения.

Педагогический коллектив — это сложная система, в которой взаимодействуют специалисты с разными взглядами, ценностями и стилем работы. Кон- фликты, возникающие внутри него, требуют особого внимания и профессионального подхода к их управлению. Недостаточное развитие методов и механизмов разрешения конфликтных ситуаций в педагогическом коллективе может привести к снижению эффективности работы, ухудшению психологического климата и как следствие негативно сказаться на качестве образования.

Слово «конфликт» происходит от латинского confictus — «столкновение» и обозначает столкновение сил, сторон, мнений и интересов людей, вызывающее определенные действия [5].

Конфликты — неотъемлемая часть современной жизни. Говоря о конфликтах, мы чаще всего ассоциируем их с агрессией, спорами, враждебностью. Однако Р. Дорендороф и Л. Козер считали, что наличие конфликтов в обществе естественно, а их отсутствие ненормально. Многие конфликты способствуют принятию обоснованных решений, развитию взаимоотношений и помогают выявить скрытые проблемы.

Профессия педагога предполагает взаимоотношение с людьми (учениками, родителями, коллегами и руководством), поэтому повышается вероятность появления конфликтных ситуаций, для решения которых педагогу важно знать пути их прогнозирования, предупреждения и решения [2].

Педагогический конфликт, по словам С. В. Баныкиной, можно рассматривать как возникающую в результате профессионального и межличностного взаимодействия участников учебно-воспитательного процесса форму проявления обострившихся субъектно-субъектных противоречий, вызывающих чаще всего у них отрицательный эмоциональный фон общения, и предполагающую конструктивный перевод столкновения сторон конфликта в заинтересованное устранение его причин» [1, с. 11–12].

Н. С. Ежкова и О. Н. Суровцева в своей работе отмечают, что конфликт представляет собой ситуацию проявления противоположных суждений в сознании отдельного субъекта, в межличностных отношениях индивидов или коллективов людей, что сопровождается негативными эмоциональными переживаниями [6].

Из представленных определений мы видим, что конфликт возможен как в больших, так и в малых группах людей. Если рассматривать это явление в контексте профессиональной деятельности, то конфликты часто наблюдаются в коллективе.

Б. М. Бим-Бад утверждает, что «коллектив — это социальная общность людей, объединенная на основе общественно значимых целей, общих ценностных ориентаций, совместной деятельности и общения» [3, с. 122].

Впервые понятие «педагогический коллектив» было введено А. С. Макаренко и трактовалось как определенный коллектив воспитателей, объединенных единством требований к воспитанникам [12].

Конфликт в педагогическом коллективе может возникать между различными категориями учителей: между учителями со стажем работы и молодыми учите- лями; между учителями, преподающими разные предметы; между учителями, преподающими один и тот же предмет; между учителями начальных классов и среднего звена и т. д. [8].

Каждый из перечисленных типов конфликтов имеет свои причины. Так, например, разногласия между педагогами разных возрастных групп могут возникать, когда более опытные учителя ставят себя выше молодых коллег. Они могут критиковать их подходы к обучению детей, навязывать свои собственные методы обучения и воспитания, а также акцентировать внимание на недостатках современной молодежи, что создает напряженность в коллективе.

Мы считаем, что конфликт среди педагогического коллектива напрямую воздействует на образовательный процесс в целом, так как постоянный стресс, вызванный конфликтом, может снизить уровень продуктивности в рабочем процессе. Если учитель испытывает негативные чувства, такие как разочарование, беспокойство, напряжение и нежелание работать, то это приводит к плохим последствиям, заключающимся в выгорании педагога и дальнейшем отсутствии мотивации продолжать работать в школе.

Методы исследования

Мы провели диагностику уровня конфликтности в педагогическом коллективе в одной из муниципальных школ в г. Улан-Удэ. В исследовании приняли участие 20 учителей-предметников и начальных классов, имеющих стаж не менее трех лет и находящихся в возрастном диапазоне 35–45 лет.

Первая проведенная нами диагностика — это методика «Стратегии поведения личности в конфликте» К. Томаса. Мы взяли данную методику для того, чтобы понять, какой тип поведения человек использует, если он сталкивается с конфликтной ситуацией. Методика основана на предположении, что в зависимости от личностных характеристик и контекста люди могут использовать различные подходы к разрешению конфликтов.

Инструкция к методике

Участникам предлагается 30 утверждений, каждое из которых имеет две альтернативы: «А» и «Б». Испытуемым необходимо выбрать то утверждение, которое в наибольшей степени соответствует их поведению в конфликтных ситуациях. Это позволяет оценить, какие стратегии они предпочитают использовать. Результаты данной методики представлены на рисунке 1.

Благодаря методике Томаса мы смогли определить, что большинство учителей, составляющих 30%, выбирают тактику «приспособление». На втором месте расположилась тактика «избегание», которой придерживается всего 25% испытуемых. Третье место занимает тактика «сотрудничество» — 20%. На четвертом месте находится тактика «конкуренция» — 15%. И на последнем месте расположилась тактика компромисс — всего 10%.

Методика "Стратегии поведения личности в конфликте" К. Томаса

-

■ Избегание ■ Приспособление ■ Конкуренция

-

■ Компромисс ■ Сотрудничество

-

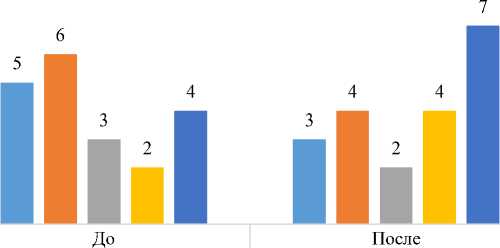

2. На втором этапе исследования нами был предложен тест В. Ф. Ряховского «Самооценка конфликтности». Мы использовали данный тест для того, чтобы выявить степень выраженности конфликтности личности [11]. Результаты представлены на рисунке 2.

Рис. 1. Результаты оценки ведущего стиля поведения в конфликте

Исходя из полученных результатов делаем вывод о том, что в коллективе преобладают учителя с тактикой «приспособление». С одной стороны, эта тактика позволяет избежать нежелательной конфронтации, что важно, если следует сохранить хорошие отношения, а также данная стратегия может стать этапом на пути к конструктивному разрешению конфликта, если условия для этого не созрели. Однако могут возникнуть негативные чувства у уступившей стороны, такие как злость, обида, разочарование. В долгосрочной перспективе уступка может привести к ухудшению отношений. Поэтому важно добиться того, чтобы в коллективе преобладала тактика «сотрудничество».

Испытуемым необходимо было оценить по семибалльной шкале каждое из перечисленных свойств, в зависимости от проявления данного свойства в своем поведении.

Инструкция: выполните тест, который поможет определить степень вашей конфликтности. Вам необходимо оценить по 7-балльной шкале, насколько в вас представлено каждое из перечисленных свойств. Семь баллов означает, что в вашем поведении всегда проявляется свойство, описанное в левой части таблицы, 1 балл —для вас характерно поведение, описанное в правой части. Результаты представлены на рисунке 2.

Тест "Самооценка конфликтности"

В. Ф. Ряховского

■Ila

-

■ Конфликт не выражен

-

■ Конфликт выражен слабо

-

■ Высокая конфликтность

-

-

■ Выраженный конфликт

-

■ Высокая степень конфликтности

Рис. 2. Результаты оценки конфликтности личности

Мы видим, что среди испытуемых конфликт выражен слабо всего на 35%. Это указывает на то, что учителя стремятся сгладить конфликт или избежать его, но тем не менее при необходимости могут отстоять свое мнение.

На втором месте находится выраженный конфликт у 25% учителей. Такие учителя до последнего отстаивают свое мнение. И им не важно, как это отразится на их взаимоотношениях с окружающими.

И на последнем месте находятся учителя с высокой степенью конфликтности, их всего 20%. Это говорит о том, что они сами являются инициаторами конфликта.

Анализ результатов всех этапов исследования показал насущную необходимость проведения целенаправленных профилактических мероприятий в коллективе педагогов. Эти мероприятия должны быть направлены на сглаживание имеющихся противоречий, улучшение социально-психологического климата в коллективе, а также на обучение педагогов эффективным стратегиям поведения в конфликтных ситуациях.

В качестве комплекса профилактических мер для педагогического коллектива нами были проведены семинарские занятия в групповой форме. Данные занятия ориентированы на развитие коммуникативных навыков, повышение уровня стрес-соустойчивости педагогов и формирование культуры конструктивного взаимодействия в профессиональной среде. На семинарских занятиях мы давали небольшие лекции, проводили ролевые игры, тренинги и решение кейсов.

Вот пример одного из семинаров. Тема: Причины возникновения конкретных конфликтных ситуаций. Данный семинар был проведен с целью повышения компетентности среди учителей в вопросах выявления причин возникновения конфликтных ситуаций. Мы считаем, что данный семинар способствует развитию конструктивного взаимодействия, предотвращения и разрешения конфликтов между коллективом.

Ход семинара.

-

1. Вступительная часть. Мы поприветствовали участников и кратко рассказали о целях нашего семинара. Затем прочитали небольшую лекцию на 15 минут, после чего приступили к обсуждению причин возникновения конфликтных ситуаций. Нами было предложено вспомнить реальные случаи из жизни, где учителя сталкивались с конфликтом между коллегами, администрацией, родителями или учениками.

-

2. Обсуждение ключевых вопросов. После мы предложили такие вопросы для обсуждения:

– Как Вы считаете, какие причины конфликтов чаще всего встречаются в нашей школе?

– Что бы Вы сделали по-другому, чтобы избежать описанных конфликтов?

– Какие шаги можно предпринять для профилактики конфликтных ситуаций?

-

3. Упражнение: Ассоциации к понятию «конфликт». В завершение семинара я предложила всем задание: назвать свои ассоциации к слову «конфликт». Каждый по очереди делился своими мыслями.

Н. И. первой взяла слово и рассказала о ситуации, когда между ней и родителями одного из учеников возникло недопонимание из-за разницы в ожиданиях относительно домашних заданий. Также И. В. поделился своим опытом: конфликт возник между ним и коллегой из-за нечетко распределенных обязанностей при организации школьного мероприятия.

Затем мы обсудили с коллегами, что часто причиной конфликтов становятся нехватка информации, разные ценности и цели участников взаимодействия, а также стрессы и высокая эмоциональная нагрузка.

О. Н. отметила, что зачастую недооценивается роль открытого общения. По ее мнению, прозрачность во взаимодействии помогает предотвращать множество недоразумений. Также М. Н. добавила, что немаловажно учитывать эмоциональное состояние всех участников конфликта, ведь часто именно эмоции, а не факты, становятся «спусковым крючком».

Л. В. поделилась, что у нее слово «конфликт» ассоциируется со словом «напряжение». А. О. сказала, что для нее конфликт — это «обострение» и в то же время «разрешение», ведь итог зависит от выбранной тактики поведения.

Мы записывали все высказывания на доске, а после мы проанализировали, как меняется наше отношение к конфликтам, если на них смотреть не только с негативной, но и с позитивной стороны. Всего на семинар ушло 30 минут.

Итог. Семинар прошел продуктивно и в доброжелательной атмосфере. Все участники отметили важность своевременного распознавания причин конфликтов и совместного поиска путей их конструктивного разрешения. Учителя выразили готовность применять полученные знания на практике.

В рамках внедрения программы по управлению конфликтами были проведены тематические семинары (с ноября 2024 г. по март 2025 г.), направленные на изучение природы конфликтов, развитие навыков переговоров, повышение стрес-соустойчивости, формирование умения слушать, искусство коммуникации и этики взаимодействия в коллективе.

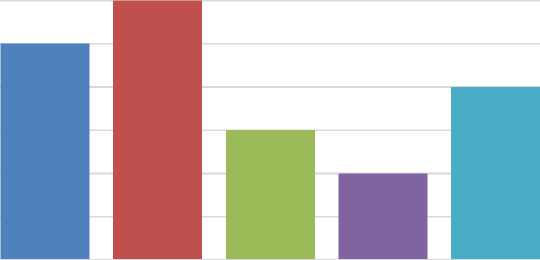

В конце мы снова использовали методику «Стратегии поведения личности в конфликте» К. Томаса и тест В. Ф. Ряховского «Самооценка конфликтности».

Методика «Стратегии поведения личности в конфликте» К. Томаса

■ Избегание ■ Приспособление ■ Конкуренция ■ Компромисс ■ Сотрудничество

■ Избегание 5 3

■ Приспособление 6 4

■ Конкуренция 3 2

■ Компромисс 2 4

■ Сотрудничество 4 7

Как видно из таблицы, после проведения цикла обучающих семинаров заметно выросло количество педагогов, выбирающих стратегии сотрудничества и компромисса. Соответственно уменьшилось число тех, кто использовал пассивные тактики приспособления и избегания.

Рост числа педагогов, отдающих предпочтение стратегиям «сотрудничество» и «компромисс», говорит о положительной динамике в командной работе и об изменении отношения к конфликту как ресурсу для совместного поиска решений. Усиление ориентации на сотрудничество позволяет коллективу не только эффективно и безболезненно разрешать разногласия, но и повышает уровень доверия, взаимопомощи и качество образовательного процесса. Снижение доли педагогов, выбирающих пассивные тактики, свидетельствует о формировании активной жизненной позиции и умения конструктивно отстаивать свои интересы.

Для оценки эффективности реализованной программы по развитию навыков управления конфликтами в педагогическом коллективе нами был проведен сравнительный анализ результатов теста В. Ф. Ряховского «Самооценка конфликтности» до и после проведения цикла семинаров.

На диаграмме мы можем увидеть, что число учителей с невыраженной конфликтностью увеличилось с 20 до 35%. Это говорит о росте числа участников, которые научились предотвращать и эффективно регулировать напряженные ситуации, не вовлекаясь в открытые споры. Также мы можем наблюдать, что есть изменения в группе слабоконфликтных участников с 35 до 40%. Выросло число педагогов, для которых характерно стремление к сглаживанию противоречий и конструктивному обсуждению проблемных вопросов. Это также положительный результат, говорящий о развитии навыков коммуникации и саморегуляции.

Категория педагогов c выраженной конфликтностью уменьшилась с 25 до 15%, то есть учителя стали реже проявлять чрезмерную принципиальность и научились смягчать свою позицию при необходимости. Еще стоит отметить, что количество учителей с высокой конфликтностью сократилось вдвое — с 20 до 10%.

Заключение

Современная образовательная организация немыслима без слаженной работы педагогического коллектива, в котором вопросы предупреждения, регулирования и конструктивного разрешения конфликтных взаимодействий приобретают особую значимость. Неизбежность возникновения конфликтных ситуаций обусловлена спецификой профессионального общения педагогов, различием их взглядов, стремлений и личностных особенностей, а потому управление конфликтами становится одной из центральных задач в деятельности образовательного учреждения.

Итогом проведенной работы стало заметное повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах предупреждения и решения конфликтов: участники освоили эффективные модели поведения, научились своевременно распознавать факторы риска, конструктивно взаимодействовать с коллегами и обучающимися, что благоприятно сказалось на общем психологическом климате в коллективе.

Сравнительный анализ результатов итоговых диагностик подтвердил положительную динамику по основным показателям: уменьшилась доля учителей с выраженной и высокой конфликтностью, увеличилось число педагогов с развитым самоконтролем и склонностью к сотрудничеству, наблюдалось заметное повышение мотивации к профессиональному самосовершенствованию. Участники эксперимента отметили улучшение групповой сплоченности, снижение числа стрессовых ситуаций и повышение качества профессиональных коммуникаций.

Обобщая полученные результаты, можно сделать вывод об эффективности системного подхода к формированию и развитию у педагогов навыков управления конфликтами.