Конфликты правовых позиций участников уголовного судопроизводства при толковании и применении ст. 5 УПК РФ

Автор: Смирнова Ксения Николаевна

Журнал: Психопедагогика в правоохранительных органах @pp-omamvd

Рубрика: Психологические аспекты напряженности и конфликтологии

Статья в выпуске: 2 (45), 2011 года.

Бесплатный доступ

Недостатки техники терминирования УПК РФ влекут неоднозначное толкование понятий ст. 5 Кодекса, что приводит к столкновению правовых позиций сторон обвинения и защиты, а также порождает различные судебные правовые позиции. Такие юридические конфликты могут быть решены путем совершенствования норм закона.

Понятия ст. 5 упк рф, юридический конфликт, правовые позиции

Короткий адрес: https://sciup.org/14989057

IDR: 14989057 | УДК: 343.1

Текст научной статьи Конфликты правовых позиций участников уголовного судопроизводства при толковании и применении ст. 5 УПК РФ

Сфере общественных отношений уголовно-процессуального характера конфликты присущи в силу наличия и активного взаимодействия, по крайней мере, двух противоборствующих сторон судопроизводства. Такие конфликты возникают не только по поводу применения норм закона, регламентирующих права и обязанности участников, но и по поводу различного толкования легальных определений понятий ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ), в законодательный смысл которых участниками судопроизводства зачастую вносятся коррективы. Связано это, во-первых, с объективными и субъективными противоречиями правовых позиций противодействующих сторон обвинения и защиты, правомерно отстаивающих свои интересы и преследующих собственные цели, и существованием различных судебных правовых позиций, а во-вторых, с недостатками легального терминирования закона.

Достаточно распространенным в судебной практике является обжалование обвиняемыми (осужденными) судебных актов по мотиву неверного, по их мнению, исчисления судом срока содержания под стражей (срока наказания). При этом обвиняемые ссылаются на положения п. 15 ст. 5 УПК РФ, оговаривающего, что моментом фактического задержания является «момент производимого в порядке, установленном настоящим Кодексом, фактического лишения свободы передвижения лица, подозреваемого в совершении преступления». Они указывают также, что их конституционные права на свободу передвижения были ограничены ранее задержания в порядке ст. ст. 91, 92 УПК РФ. Возникает юридический конфликт, не замыкающийся только на различном понимании правовой нормы, но и характеризующий вполне практические интересы противодействующих сторон.

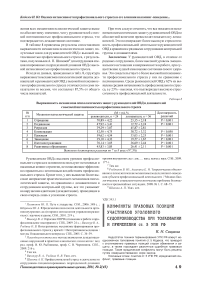

Спор о моменте фактического задержания и связанного с его определением порядка исчисления сроков содержания под стражей и наказания носит не только практический характер. В науке относительно толкования понятия «момент фактического задержания» также нет единства мнений. Так, в литературе фактическое задержание предлагается исчислять с момента: 1) физического удержания, захвата лица сотрудниками милиции или иного компетентного органа, которое может производиться на месте происшествия или при обнаружении лица, находившегося под подозрением; 2) доставления в орган внутренних дел; 3) доставления к следователю (дознавателю); 4) составления протокола задержания; 5) помещения в ИВС1. Общепризнанным является только то, что момент фактического лишения лица свободы передвижения может существенно расходиться во времени с моментом помещения лица в ИВС и даже с моментом доставления к следователю (дознавателю). Действующая же формулировка, определенная в ст. 5 УПК РФ, разночтений не снимает, так как «фактическое лишение свободы передвижения» с учетом объективных и субъективных целей участников уголовного судопроизводства можно толковать по-разному.

Так, постановлением судьи Томского областного суда от 14 октября 2010 г.2 было отказано в удовлетворении надзорной жалобы обвиняемого Б. о пересмотре постановления судьи Советского районного суда г. Томска от 22 июня 2010 г., которым был продлен срок содержания обвиняемого под стражей. В надзорной жалобе обвиняемый Б. выражал несогласие с постановлением от 22 июня 2010 г., указывая на то, что, согласно протоколу обыска от 31 декабря 2009 г., последний был произведен следователем в 21 час 10 минут, и его конституционные права на неприкосновенность жилища и свободу передвижения были ограничены именно 31 декабря 2009 г., что в соответствии с п. 15 ст. 5 УПК РФ является моментом фактического задержания. Часть 3 ст. 128 УПК РФ содержит императивное требование о том, что при задержании лица срок исчисляется с момента фактического задержания. Обвиняемый полагал, что при таких обстоятельствах судом не было учтено требование п. 1 ч. 10 ст. 109 УПК РФ.

Отклоняя доводы обвиняемого, судья указал следующее. Из протокола задержания следует, что Б. был задержан 1 января 2010 г. в 00 часов 5 минут, а протокол задержания составлен 1 января 2010 г. в 00 часов 10 минут в кабинете УФСКН РФ по Томской области. По смыслу закона, задержание подозреваемого служит мерой процессуального принуждения. Перечень этих мер является исчерпывающим и содержится в разделе IV УПК РФ. Согласно п. 15 ст. 5 УПК РФ, на который обвиняемый ссылается в своей надзорной жалобе, моментом фактического задержания признается момент производимого в порядке, установленном УПК РФ, фактического лишения свободы передвижения лица, подозреваемого в совершении преступления. Обыск же является следственным действием, предусмотренным ст. 182 УПК РФ. При таких обстоятельствах нельзя согласиться с доводами жалобы обвиняемого о незаконности принятого судебного решения.

Аналогичная позиция по толкованию понятия «момент фактического задержания» со ссылкой на п. 11 ст. 5 УПК РФ «задержание подозреваемого» была высказана и в постановлении судьи Томского областного суда об отказе в удовлетворении надзорной жалобы от 23 декабря 2008 г. по уголовному делу № 4у-2587/2008. В надзорной жалобе осужденный П., выражая несогласие с постановлением Ленинского районного суда г. Томска от 24 октября 2008 г. в части исчисления срока наказания, указывал, что был фактически задержан 2 января 2005 г. Преступление совершено в этот же день, он не был намерен скрываться, вызвал потерпевшему бригаду скорой помощи, осмотр места происшествия проводился в его присутствии, заявление о совершенном преступлении было им написано также 2 января 2005 г. П. считал, что с момента совершения преступления он не мог никуда уйти, и, следовательно, фактически был задержан 2 января 2005 г., поэтому просил отменить постановление, исчислять срок наказания со 2 января 2005 г. Доводы жалобы осужденного были отклонены как опровергающиеся протоколом задержания П., составленным в порядке ст. ст. 91, 92 УПК РФ. Выводы суда о том, что срок наказания следует исчислять в соответствии с протоко- лом задержания, произведенного в порядке ст. ст. 91, 92 УПК РФ, признаны правильными3.

Любопытна позиция Томского областного суда относительно зачета в срок задержания врeмени нахождения подозреваемого в органе дознания. В кассационном определении от 28 июня 2010 г. по делу № 22-1356/2010 было указано следующее.

2 марта 2010 г. органом расследования возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмот-рeнного ч. 1 ст. 318 УК РФ. В этот же день по подозрению в совершении преступления в порядке требований ст. ст. 91, 92 УПК РФ 3 марта 2010 г. задержан З., которому предъявлено обвинение в совершении преступления. 4 марта 2010 г. в Кировский районный суд г. Томска поступила жалоба от З., в которой он просил признать действия следователя по его задержанию незаконными. Рассмотрев в порядке требований ст. 125 УПК РФ жалобу, суд отказал в ее удовлетворении.

В кассационной жалобе З., выражая нeсогласие с судебным решением, указывал нa eго незаконность и отмечал, что судом не дана оценка незаконности порядка eго задержания. Он фактически задержан 2 марта 2010 г. в 11 часов. Орган дознания не составил соответствующего протокола, но задержал eго, лишая свободы передвижения. Протокол о его задержании составлен следователем в 17 часов 30 минут, т. е. более чем через шесть часов после его задержания, что нарушает требования ч. 1 ст. 92 УПК РФ. Следователю было известно, что он задержан в 11 часов, но данное обстоятельство проигнорировано. С учетом этого З. считал, что срок eго задержания, установленный п. 11 ст. 5 УПК РФ, нарушен, что повлекло нарушение eго прав. В ходе судебного разбирательства надлежащей оценки приведенные обстоятельства не получили, что свидетельствует, по мнению обви-няeмого, о несоответствии выводов суда обстоятельствам дела, поэтому З. просил постановление суда отменить и освободить eго из-под стражи.

Судебная коллегия, проверив материалы дела, нашла постановление подлежащим оставлению без изменения. В обоснование принятого решения было указано следующее. Как явствует из материалов, уголовное дело в отношении З. возбуждено 2 марта 2010 г. в 13 часов 30 минут, после чего передано в производство следователю. Именно с этого врeмени З., в силу положений п. 1 ч. 1 ст. 46 УПК РФ, приобрел процессуальный статус подозреваемого. З. доставлен к следователю в 16 часов, а в 17 часов 7 минут он задержан в порядке требований ст. ст. 91, 92 УПК РФ.

Статьями 91 и 92 УПК РФ установлены основания и порядок задержания. С учетом положений закона следователь вправе задержать лицо по подозрению в совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы, при наличии основания, когда очевидцы укажут на данное лицо как нa совершившее преступление.

Порядок задержания связывается со временем и формой. Так, законом установлено, что после доставления подозреваемого в орган дознания или к следователю в срок не более трех часов должен быть составлен протокол задержания. Требования закона следователем выполнены, задержание З. в качестве подозреваемого произведено в соответствии с законом, чему судом дана правильная оценка.

Доводы З. со ссылкой на то, что фактически он был задержан сотрудниками милиции ранее, процессуального значения при обжаловании именно этих действий следователя не имеют. Следователь приступил к расследованию после возбуждения уголовного дела, задержание произвел после доставления к нeму подозреваемого в срок, установленный законом. Никаких поручений о задержании З. ранее следователем органу дознания не давалось. В случае нeсогласия с действиями работников милиции З. вправе их обжаловать в порядке главы 25 ГПК РФ4.

Ha примере практики Омского областного суда видим несколько иной подход к определению момента фактического задержания. Так, в кассационном определении судебной коллегии по уголовным делам Омского областного суда от 17 сентября 2009 г. по делу № 22-3319/ 09 было указано следующее. Факт незаконного содержания М. в РОВД с 30 декабря 2008 г. до 6 января 2009 г. без процессуального оформления, на что имеется ссылка в жалобе, не может повлиять на допустимость признательных показаний Б., данных им 30 декабря 2008 г. в присутствии защитника, а доводы жалобы в этой части несостоятельны. Задержание М. 30 декабря 2008 г. и eго нахождение в РОВД до 6 января 2009 г. без процессуального оформления не является достаточным основанием для вывода о применении к нeму и Б. мер физического и психологического воздействия, поскольку М. не давал признательных показаний в ходе следствия в результате задержания и Б. не был задержан. Однако это обстоятельство, подтвержденное прокурорской проверкой, должно быть учтено при определении срока исчисления наказания и зачтено в срок отбытия наказания, что соответствует требованиям п. 1 ч. 1 ст. 108 и п. 11 ст. 5 УПК РФ5.

Из сказанного усматривается, что сторона защиты толкует понятие «момент фактического задержания» расширительно, полагая, что фактическое задержание наступает в момент лишения лица свободы передвижения, независимо от причин, по которым это произош-ло6, сторона обвинения и судебные органы – ограничительно (в любом случае – не ранее момента доставления лица в орган внутренних дел)7. Как видим, даже легальное определение понятия не снимает споров по его толкованию, что свидетельствует о настоятельной необходимости совершенствования дефинитивных норм закона.

Рассмотрение указанных ситуаций с точки зрения конфликта имеет большой практический смысл. Это: позволяет выявить саму конфликтную ситуацию, возникшую по поводу толкования и применения определенного положения закона, установить круг участников и суть противоречий их правовых позиций, определить пути разрешения создавшегося конфликта. При этом именно путем совершенствования закона, по нашему мнению, возможно достичь прекращения действия противоборствующих сторон и окончания конфликта.

-

1 Цоколова О. И. Меры уголовно-процессуального принуждения, состоящие в изоляции подозреваемого, обвиняемого : монография. М., 2008. С. 39–57. В частности, названный автор полагает, что момент фактического задержания следует определять моментом доставления к следователю, дознавателю или в орган дознания. В связи с этим предлагается внести изменения в п. 15 ст. 5 УПК РФ, а также дополнить ст. 92 УПК РФ ч. 11: «Срок задержания исчисляется с момента доставления лица к следователю, дознавателю, в орган дознания после возбуждения уголовного дела». Позиция автора была основана на указаниях: Приказа Генеральной прокуратуры России от 5 июля 2002 г. № 39 «Об организации прокурорского надзора за законностью уголовного преследования в стадии досудебного производства» (в ред. от 16 марта 2006 г.); Положения о порядке кратковременного задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления, утвержденного Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 июля 1976 г. № 4203-IX.

-

2 Архив Томского областного суда за 2010 г. Постановление об отказе в удовлетворении надзорной жалобы от 14 октября 2010 г. по делу № 4у-2250.

-

3 Архив Томского областного суда за 2008 г. Постановление об отказе в удовлетворении надзорной жалобы от 23 декабря 2008 г. по делу № 4у-2587.

-

4 Архив Томского областного суда за 2010 г. Кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Томского областного суда от 28 июня 2010 г. по делу № 22-1356.

-

5 Архив Омского областного суда за 2009 г. Кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Омского областного суда от 17 сентября 2009 г. по делу № 22-3319.

-

6 В надзорных жалобах встречаются подробные рассуждения относительно понятий ст. 5 УПК РФ. Так, в надзорной жалобе Б. выражал несогласие с состоявшимися по делу судебными решениями, указывая: «Из материалов дела следует, что протокол задержания действительно составлен 01.01.2010, однако из комментариев к УПК РФ следует, что момент юридического лишения свободы, задержания и момент фактического задержания, согласно п. 5 ст. 15 УПК РФ, не одно и то же. Обыск в его жилище был проведен 31.12.2009 в 21.00 лично следователем, который позже, ошибочно, с пропуском 3-часового срока, составил протокол задержания, а учитывая, что обыск является формой уголовного преследования, связанного с ограничением конституционных прав, данное обстоятельство является безусловным фактором при определении момента фактического задержания, что в свою очередь отражено в ряде процессуальных документов. В сложившейся ситуации, по мнению подсудимого, усматривается следственная и судебная ошибка, которую отказываются исправлять правоприменители путем ущемления его прав» ( Архив Томского областного суда за 2010 г. Постановление судьи Томского областного суда об отказе в удовлетворении надзорной жалобы от 12 августа 2010 г. по делу № 4у-1800).

-

7 О необходимости ограничительного толкования понятия «момент фактического задержания» см., напр.: Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Комментарий к УПК РФ [Электронный ресурс] / под ред. А. В. Смирнова. СПб., 2003. 1008 с. URL: http:// kalinovsky-k.narod.ru/p/komm-092.htm (дата обращения: 07.02.2011). О необходимости исчисления фактического задержания с момента, когда лицо было лишено возможности свободно передвигаться, см., напр.: Гриненко А. В. Обоснованность задержания и заключения под стражу по УПК РФ. URL: http://www.lawmix.ru/comm/3700/ (дата обращения: 07.02.2011).

Список литературы Конфликты правовых позиций участников уголовного судопроизводства при толковании и применении ст. 5 УПК РФ

- Цоколова О. И. Меры уголовно-процессуального принуждения, состоящие в изоляции подозреваемого, обвиняемого: монография. М., 2008. С. 39-57.

- Архив Томского областного суда за 2010 г. Постановление об отказе в удовлетворении надзорной жалобы от 14 октября 2010 г. по делу № 4у-2250.

- Архив Томского областного суда за 2008 г. Постановление об отказе в удовлетворении надзорной жалобы от 23 декабря 2008 г. по делу № 4у-2587.

- Архив Томского областного суда за 2010 г. Кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Томского областного суда от 28 июня 2010 г. по делу № 22-1356.

- Архив Омского областного суда за 2009 г. Кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Омского областного суда от 17 сентября 2009 г. по делу № 22-3319.

- Архив Томского областного суда за 2010 г. Постановление судьи Томского областного суда об отказе в удовлетворении надзорной жалобы от 12 августа 2010 г. по делу № 4у-1800

- Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Комментарий к УПК РФ [Электронный ресурс]/под ред. А. В. Смирнова. СПб., 2003. 1008 с. URL: http://kalinovsky-k.narod.ru/p/komm-092.htm (дата обращения: 07.02.2011).

- Гриненко А. В. Обоснованность задержания и заключения под стражу по УПК РФ. URL: http://www.lawmix.ru/comm/3700/(дата обращения: 07.02.2011).