Конфронтативная лингвистика

Автор: Фефилов Александр Иванович

Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu

Рубрика: Филология

Статья в выпуске: 2 (20), 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье излагаются основные понятия конфронтативной (сопоставительной, контрастивной) лингвистики в её классическом варианте; дается краткий обзор теоретических и прикладных проблем, решаемых в сопоставительных исследованиях; рассматриваются кризисные явления конфронтативистики, связанные с её слабой методологической базой; намечаются перспективы современных сопоставительных исследований, опирающихся на когнитивную, в частности, когитологическую теорию.

Конфронтативная лингвистика, морфотемный анализ, когитология

Короткий адрес: https://sciup.org/14114086

IDR: 14114086

Текст научной статьи Конфронтативная лингвистика

1. Методологические основы конфрон-тативной лингвистики

Не претендуя на полноту изложения, попытаемся сделать краткий экскурс в проблематику сопоставительной (конфронтативной, контрастивной) лингвистики, основываясь на теоретических источниках, уже ставших классическими.

Основные постулаты сопоставительных исследований в лингвистике сводятся к следующим положениям:

— Сопоставительная лингвистика отличается от компоративистики, или сравнительноисторического языкознания тем, что она не занимается вопросами генетического родства языков и является синхронно-сравнительной отраслью языкознания (ср. Ярцева, 1981:9, 81).

— Сопоставительную лингвистику не следует смешивать с общей типологией как теорией языковых типов и классификации языков на флективные, изолирующие, полисинтетические, агглютинативные (ср. Ulisch, 1973:165—166; Рахманкулова, 1984; Нерознак, 1987:16).

— Сопоставительная лингвистика не является лингвистикой универсалий, или лингвистической типологией, основная задача которой состоит в том, чтобы установить изоморфные черты языковых групп и языковых типов, однако может частично пересекаться с ней, если будет опираться на языковые универсалии как сравнительную базу (ср. Helbig, 1973:173).

— Сопоставительная, или конфронтативная лингвистика описывает в отличие от контрастивной грамматики не только различия, но и сходства сравниваемых грамматических систем. Она является теоретической, а не практической (прикладной) дисциплиной и предпочитает в качестве базы сопоставления специальный метаязык (ср. Nickel, 1973:462; Helbig, 1973:171; Ярцева, 1981:41; Mühlner, Sommerfeldt, 1981:11).

— Основная цель трансляционной (переводческой) лингвистики в отличие от сопоставительной лингвистики — установление эквивалентных отношений между текстом-оригиналом и текстом-транслятом в двух языках. Понятие эквивалентности не является центральным для сопоставительной лингвистики, задача которой состоит в том, чтобы установить системные сходства и различия сопоставляемых языков. Однако сравнение с помощью перевода может проводиться и в рамках сопоставительной лин- гвистики (ср. Jäger, 1973:160; Helbig, 1973:173; 1981:82; Mühlner, Sommerfeldt, 1981:79; Швейцер, 1987:159).

— Прикладная цель сопоставительной лингвистики — это обработка лингвистического материала двух или нескольких языков для целей преподавания этих языков как иностранных, в частности, для диагностики появляющихся вследствие негативной интерференции языковых и речевых ошибок (ср. Helbig, 1973:175— 176; Mühlner, Sommerfeldt, 1981:11; Юсупов, 1987:193—194).

— Практический сопоставительный анализ должен строиться на соответствующей, единой лингвистической теории (в узком смысле — грамматической теории) с использованием одинаковой терминологии, или единого метаязыка описания.

— Сравнивать можно лишь такие языковые категории, которые имеются в обоих сопоставительных языках, т. е. являются однопорядковыми (ср. Ярцева, 1981:40, 55; Helbig, 1981:81—82).

— Сопоставительный анализ должен проводиться в соответствии с определенной стратификационной моделью идеального языкового содержания, или значения языковой категории с учетом всех языковых уровней (ср. Helbig, 1981:83, 86; Ярцева, 1981:33—37, 66).

— Контрастивному (в широком смысле — сопоставительному, или конфронтативному) анализу должны подвергаться: 1) структурные категории (развернутость, или аналитичность; свернутость или синтетичность; синтагматическая зависимость и независимость языковых форм); 2) семантические категории (значения, поля, семантические лакуны и др.); 3) функциональные категории (использование языковых форм в первичном/вторичном значениях и др.) (Гак, 1984:33; Гак, 1987:27; Гак, 1989:15—16).

Обзор сопоставительных исследований показывает, что материалом анализа конфронта-тивной лингвистики являются минимум два языка, а объектом анализа — однопорядковые системные, категориальные явления сравниваемых языков. Практика сопоставления показала, однако, что даже с определением объектов анализа дело обстоит не так просто. Исследователи-конфронтативисты сталкиваются с трудностями разграничения зоны грамматики и лексики, потому что сравниваемые языки часто имеют различную «степень грамматичности» грамматических категорий и значений (ср. Ярцева, 1981:47).

Можно было бы в этой связи говорить также о различной степени лексичности тех или иных участков языковой действительности. Не все грамматические категории сопоставимы в полном объеме. То, что в одном языке выражается грамматически, в другом языке может быть представлено лексически. Спрашивается, как же сравнивать грамматические явления с лексическими при соблюдении традиционного условия, что «надо сопоставлять однопорядковые вещи» (Ярцева, 1981:55)? Таким образом, строгое «ведомственное» деление языков на лексику и грамматику зачастую оказывается неудобным для методики межъязыкового сопоставления. Этот факт подталкивает к пересмотру традиционных «одноуровневых» подходов к языку, которые сформировались в монолингвистических концепциях языка. Одноуровневый анализ недостаточен потому, что проводится без учета динамики «межуровневых взаимодействий» (Золотова, 1982:122).

На ущербность грамматических категорий в выражении того или иного понятийного содержания указывают многие лингвисты. Грамматическая ущербность частично компенсируется лексическими средствами, а также смежными грамматическими категориями (ср. Ярцева, 1981:93). Сам факт «взаимокомпенсации», или переплетения грамматических категорий свидетельствует о том, что нет «чистых» грамматических категорий.

Грамматическое сотрудничество становится возможным вследствие ущербности отдельных грамматических значений и благодаря морфолого-семантическим лакунам в рамках одной и той же грамматической категории. Лексический же уровень считается «ущербным», потому что лексические репрезентативные отношения являются «подвижными» и не отличаются строгой регулярностью, рекуррентностью в отличие от грамматического уровня.

Негативно сказывается на лингвистическом исследовании вообще и на сопоставительном анализе в частности продолжающееся размежевание внутрилингвистических дисциплин. Лингвистическая наука продолжает развиваться за счет анализа. Попытки синтезирования, интеграции языковедческих дисциплин, сведение их воедино, организация в стройную систему различных «лексических» и «грамматических» сторон слова вступают в противоречие с лингвистической традицией, ориентирующей исследования на междисциплинарное обособление.

Усиливающаяся тенденция аналитических, а не синтетических подходов в лингвистике приводит к искусственным междисциплинарным и межуровневым барьерам на пути описания языковых единиц как комплексных языковых и речевых знаков. Ср. в этой связи: «Я подчёркиваю, что вот уже более сотни лет наука развивалась главным образом за счёт анализа — расчленения сложного целого на простые части: синтезом же, как таковым, практически пренебрегали... Поэтому сегодня физиолог знает больше об отдельной нервной клетке в мозге, чем о совокупной деятельности массы клеток мозга в целом» (Эшби, 1969:126).

Многое, что языковеды знают о лексике (например: словесные ряды, поля, лексикосемантические группы, синонимы, антонимы, омонимы и др.), вряд ли можно отнести в полной мере к интралингвистической природе языка. Так называемые «лексические категории» далеки от подлинной языковой системности. Их зачисление в ранг внутриязыковых категорий также является спорным, так как они имеют в большей мере утилитарный характер.

Вопрос о «лексичности-грамматичности» того или иного языка и о языковых уровнях следовало бы поставить более точно с учетом всех поддающихся описанию закономерностей «оязыковления» мыслительных понятий как в плане их статической, исторически сложившейся объективации (субстантивизации, вербиали-зации, адвербиализации и др.), так и в плане их динамической, актуальной репрезентации (выражения обозначения). По-видимому, лексикограмматическую систему языка целесообразно было бы рассматривать в этой связи, с одной стороны, как продукт лингвокреативной деятельности сознания, с другой стороны, как средство самовыражения мысли. Как статическая, так и динамическая сторона языковой системы может стать объектом сопоставительного анализа.

Отсутствие четких критериев разграничения интралингвистических (внутрисистемных) и экст-ралингвистических (репрезентативных) свойств языка привело к бессистемности сопоставительных исследований и к невозможности продуктивного использования их результатов в прикладных целях — в преподавании сопоставляемых языков как родных или как иностранных, а также в лексикографии и в переводе. Подмена интрасистемных начал языка экстрасистемными свойствами языка привела к неограниченной семантизации языковых категорий, а в целом к отказу от сопоставительного анализа собственно языковых категорий. (Следствием этого является также утрата интереса к сопоставительным исследованиям в последние десятилетия).

Многие категориально-грамматические явления, в частности морфологические, стали ис- ключаться из сопоставления по причине крайней интралингвистичности их значений и удаленности от системы выражаемых мыслительных понятий, ср.: «Морфологические единицы не являются для языка неизбежностью. Частная система морфологии оказывается в системе языка излишней. Поэтому расхождения морфологических систем не влекут за собой различий в значении предложений и высказываний» (Скаличка, 1963:34). Такая установка исключает сравнение формально-грамматических явлений двух языков. Однако для сопоставления первостепенную важность имеет не то, что обозначается, а то, что и как выражается, например, с какой степенью эксплицитности и имплицитно-сти, глубины и охвата. Нельзя не принимать во внимание тот факт, что «через описание формы мы должны установить тот специфический путь, которым идет к выражению мысли язык» (Гумбольдт, 1984:73). То, что значение языковой формы часто не является актуальным для речевого смысла и реализуется в силу грамматической обязательности (ср. Бондарко, 1983:72), конечно, не означает, что данная форма не влияет комплементивно посредством своего грамматического значения на репрезентативный акт и не вносит определенные корректуры в способ выражения мыслительного понятия.

Проблема соотношения языкового и мыслительного содержания, не получив удовлетворительного решения, стала камнем преткновения на пути сравнительно-сопоставительных исследований. Отход от «языковой семантики» стал очевидным. Объектами сопоставительных исследований становятся на самом деле не лингвистические, а экстралингвистические явления, например, те или иные типы мыслительного содержания, являющиеся не «атрибутами» (признаками), а «модусами» (свойствами) языковых знаков. Описание практически безграничных возможностей экстралингвистического содержания с помощью лингвистического метаязыка породило массу теоретически слабых сопоставительных работ, «научная ценность» которых сводится к повторению одних и тех же общеизвестных положений, которые можно резюмировать следующим образом:

— Своеобразие языков состоит в том, что для обозначения одного и того же предмета или явления действительности в одном языке используется отдельное слово, а в другом языке — словосочетание или аналитическая конструкция.

— Предметы объективной действительности членятся языками по-разному. Референциальные границы слов-эквивалентов часто не совпадают.

— Однопорядковые разноязычные грамматические категории различаются по составу и качеству их грамматических значений.

— Слова-эквиваленты могут входить в различные лексико-семантические группы, семантические поля, так как не совпадают по объему своих лексических значений.

Синхронно-сравнительные исследования в лингвистике начинались с сопоставления отдельных эквивалентных слов и отдельных однопорядковых грамматических категорий. Позднее стали сравниваться лексико-семантические группы, лексические поля, языковые понятийные разноуровневые категории. В последнее время сопоставительному анализу подвергаются коммуникативно-прагматические свойства языка. Однако чем бы не занималась сопоставительная лингвистика, она опиралась на разные, зачастую разрозненные теоретические взгляды. Поэтому утверждение, что сопоставительная лингвистика «выделилась в самостоятельную отрасль языкознания со своими методами, принципами, теоретическими и практическими результатами» (Ярцева, 1981:118), является в некотором смысле в большей степени ориентированным на перспективу, чем на современное состояние сопоставительных исследований. В этой связи следует отметить все же серьезные попытки обосновать постулированное конфрон-тативное направление в лингвистике (см. Zabrocki L. Grundfragen der kontrastiven Grammatik. Bnd. 111. Düsseldorf, 1969; Зеленецкий А. Л., Монахов П. Ф. Сравнительная типология немецкого и русского языков. М., 1983; Rein K. Einführung in die konfrontative Linguistik. Darmstadt, 1983; Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XXV. Контрастивная лингвистика. М., 1989 и др.), несмотря на имеющийся определенный скептицизм некоторых лингвистов в отношении прикладной ценности сопоставительной лингвистики, в частности, использования ее результатов в преподавании иностранных языков, ср. «Различие языков — это лингвистическая сущность, а трудности обучения — психолингвистическая категория» (Helbig, 1981:90, перевод наш. — А. И. Ф. ).

Сопоставительный анализ не следует сводить к простой процедуре идентификации лексических единиц и грамматических категорий. Конфронтативный анализ в широком смысле — это метод познания двух или нескольких родственных или неродственных языков как сравнительное описание их взаимодействия с общечеловеческим сознанием в перспективе отношения сознания к языкам и языков к сознанию.

Результатом конфронтативного анализа является установление общих и различительных черт национальных языковых сознаний. Соотносительной базой сопоставления выступает, таким образом, общечеловеческое сознание, являющееся инвариантом отдельных национальных концептуальных сознаний.

Было бы ошибочно утверждать в этой связи, что существует единая концептуальная картина мира у всех народов. Говоря об общечеловеческом сознании, о единстве мышления, не следует смешивать (1) понятия, определяющие основные формы мышления у различных народов, которые обеспечивают в целом мыслительное тождество, и (2) понятия, заключающие в себе информацию об отражаемой объективной действительности, или понятия-контенсионалы, которые вносят некоторые различия в концептуальные картины мира разных народов. Проблема взаимосвязи сознания и действительности не имеет удовлетворительного решения именно вследствие смешения указанных понятий. Ср.: «Не аргументирован тезис о том, что все понятийные категории, которыми оперируют разные народы, идентичны» (Юсупов, 1980:46).

В инвариант общечеловеческого сознания входят такие логико-мыслительные категории, как материя, движение, пространство, время, качество и количество. Понятия, конституирующие данные категории, вступая во взаимосвязь друг с другом, образуют различные концептуальные синтагмы, понятийные компоненты которых определены категориально-логически, модифицированы или функционализированы, организованы позиционно. Контенсионализиро-ванные, или наполненные конкретным мыслительным содержанием инвариантные концептуальные синтагмы переходят в ранг вариантных концептуальных синтагм. Вербальное мышление можно представить в упрощенном виде как процесс образования отдельных и комплексных концептуальных синтагм, репрезентируемых с помощью языка-речи.

Система вариантных концептуальных синтагм, зафиксированная или отложившаяся в системе языка в ходе исторического развития, характеризует национальное языковое сознание. Актуальные вариантные концептуальные синтагмы, выражаемые посредством вербальных единиц в коммуникативных актах, определяют национальное речевое мышление.

Методологическая база лингвистического анализа должна строиться с учетом взаимодействия известных гносеологических категорий Действительности, Сознания-Мышления, Языка-Речи.

С учетом направленности бинарные отношения данных категорий сводимы к следующим типам:

-

1. Отношение Действительности к Сознанию.

-

2. Отношение Сознания к Действительности.

-

3. Отношение Сознания к Концептуальной картине мира.

-

4. Отношение Сознания к Языку-Речи.

-

5. Отношение Языка-Речи к Сознанию в действии, или к Мышлению.

-

1. Отношение Действительности к Сознанию — это процесс отражения действительности в форме понятий. Это воздействие внешнего мира на наши чувства и разум. Это — условно первичное формирование (становление, структурирование) потенциальной концептуальной картины мира.

-

2. Отношение Сознания к Действительности — это процесс осознания, познания действительности через призму ранее сформировавшихся представлений и понятий об объективном мире. Это — условно вторичное формирование (идентификация, уточнение, дополнение) актуальной концептуальной картины мира.

Отношения 1 и 2 по сути своей неразрывно связаны друг с другом, они представляют собой две стороны единого соотношения, векторы которого постоянно меняются.

Сущность вещей и вещественных отношений — это не что иное, как сущность понятий и понятийных отношений. Вещь измеряется в сознании по следующим общественно-исторически обусловленным параметрам:

-

1) по качеству (внешним и внутренним признакам, т. е. фигуративным и конфигуративным признакам; предполагается, что качественные признаки являются устойчивыми, абсолютными;

-

2) по количеству (величине, числу, объему);

-

3) по свойству, проявляющемуся в отношении вещи к другим вещам (под свойством вещи целесообразно понимать внешнее проявление какого-то качества вещи);

-

4) по характеру активного действия, которое исходит от вещи, сопровождается ею или замыкается на ней;

-

5) по локализации в пространстве (расположению, местонахождению);

-

6) по локализации во времени (отнесенности к временному отрезку, временной точке, временной протяженности).

-

3. Отношение Сознания к Концептуальной картине мира — это процесс корректировки и переработки актуальной концептуальной картины мира.

Та или иная совокупность качественных, количественных, относительных, пространственных и временных признаков (степень их участия и взаимодействия может быть различной, а некоторых даже равной нулю!) дает основания различать одну вещь от другой, выделять род, вид вещей.

Само по себе соизмерение действительности и осознания действительности, иными словами, мира и концептуальной картины мира в рамках одной культурно-исторической общности, т. е. относительно одной нации или национальности, не представляет проблемы. Адекватность отражаемой действительности и концептуальной картины мира равна почти «один к одному» (1:1). Не замечаемая в синхронном срезе разница создается за счет относительности и бесконечности познания постоянно изменяющейся действительности, детерминирующей в свою очередь изменение концептуального аппарата познания. Однако проблема данного соизмерения становится интересной и плодотворной для научного анализа, когда рассматривается в диахроническом, историческом плане. Осознание одной и той же вещи могло быть разным на различных этапах развития человеческого сознания, прогресс которого неотделим от развития человеческой цивилизации в целом. Следы различных этапов развития человеческого сознания стерлись в ходе истории, если не были зафиксированы в специальных источниках информации. Они частично отложились с той или иной степенью прозрачности в языковой материи (в форме слов, в формально-грамматических категориях; мотивационных значениях, интегрированных с формой слова) и языковой идеальности (в семантике слов, в значениях грамматических форм).

Проблема соизмерения действительности и концептуального сознания приобретает особую важность в плане сравнения различных культурно-исторических общностей. Нет сомнения в том, что есть не только сходства, но и существенные различия в соизмерении действительности и сознания разных народов. Эти различия обусловлены особенностями в социальном (общественном, культурном, бытовом и др.) укладе жизни, т. е. спецификой самой реальности, уровнем цивилизации. И хотя формы отражения действительности в целом совпадают, содержание этих форм, в частности, состав вышеназванных параметров, по которым измеряется предметная действительность, может существенно различаться. Содержание мыслительных понятий будет не одинаковым и в силу различной приоритетности тех или иных параметров или элементов понятий.

Если действительность осознается в процессе ее отражения, т. е. соизмерения с имеющимися в сознании понятиями опыта, то продукты, результаты этого отражения (сформировавшиеся в голове человека понятия), осознаются в сопоставлении друг с другом как в плане единой мыслительной категоризации (выделения общности, сходства), с одной стороны, и установления различий, специфики, с другой стороны, так и в плане их непосредственного комбинирования как своего рода линейной организации в целях создания сложных понятий, или понятийных комплексов. Сознание соизмеряет мыслительные понятия в соответствии с основными логическими принципами (конъюнкции, эквиваленции, дизъюнкции как полного или частичного отрицания, инклюзивности и эксклюзивности), устанавливая их разнообъем-ность, перекрещивание, внеположенность, подчиненность. В этой связи целесообразно было бы говорить о концептуальных парадигмах и концептуальных синтагмах.

Концептуальные парадигмы — это система опорных элементов форм мышления, по принадлежности к которым распределяются все мыслительные понятия как социально обусловленные образы объективной действительности в сознании человека. Все разнообразие объективной действительности может быть классифицировано в сознании в виде понятий о 1) Суб- стантности, 2) Рел яциональности ( Акц ионально-сти, Транс мотивности и др.), 3) Квал итативности, 4) Лок альности, 5) Тем поральности, 6) Кван -титативности. Любое понятие из любой мыслительной парадигмы может стать начальным или переходным пунктом мысли, т. е. первичным звеном мыслительного процесса. Точно так же любое понятие из любой парадигмы может стать промежуточным или конечным пунктом мысли, т. е. вторичным звеном мыслительного процесса. Таким образом, мышление можно представить как цикличное движение от одного звена какой-то концептуальной парадигмы к другому звену какой-то концептуальной парадигмы или от одного комплекса концептуальных звеньев к другому комплексу концептуальных звеньев. Связь двух концептуальных звеньев представляет собой простую концептуальную синтагму.

К простым концептуальным синтагмам относятся:

-

1) Квал-Суб (высокий мужчина);

-

2) Рел(Акц)-Суб (поющая девушка);

-

3) Кван-Суб (несколько стульев);

-

4) Лок-Суб (дачныйдомик);

-

5) Квал-Рел(Акц) ( сложные отношения );

-

6) Кван-Рел(Акц) (много писать);

-

7) Тем-Рел(Акц) (долгийразговор);

-

8) Рел(Акц)-Лок (плавательный бассейн);

-

9) Кван-Тем (много времени)1;

-

10) Квал-Лок (высотныйдом);

-

11) Тем-Квал (длительная болезнь);

-

12) Кван-Лок ( два берега) и др.

В простой концептуальной синтагме на исходные парадигмы могут накладываться замыкающие, например, субстантность мыслится в перспективе квалитативности (юноша, старец), акциональности ( рабочий, посылка ) или кванти-тативности ( двойня , тройник ) и др.

Простые концептуальные синтагмы — это простейшие формы мышления. Содержание синтагмных парадигм и характер их отношения определяют разновидность мыслительной формы. Так, например, концептуальная синтагма типа Квал-Суб может получить следующие разновидности в зависимости от содержания син-тагмной парадигмы Квал и способа его связи с Суб, например:

-

1) Субстантность представлена в перспективе собственного, имманентного признака, ср. Суб-Интраспекция-Квал (серый, круглый камень );

-

2) Субстантность мыслится в перспективе свойства, которое она проявляет в отношении к внешнему миру, воздействуя на него или подвергаясь воздействию, ср. Суб-Экстраспекция-Квал (тяжелый, холодный камень);

-

3) Субстантность характеризуется функциональным макроструктурным отношением к внешнему миру, в которое она вовлекается благодаря своим качествам и свойствам, ср. Суб-Интерспекция-Квал ( драгоценный, строительный камень );

-

4) Субстантность идентифицируется с помощью признака какого-то другого, внешнего понятия, ср. Суб-Экстерспекция-Квал ( природный, искусственный камень).

Связь нескольких концептуальных парадигм или отношение простых концептуальных синтагм между собой представляет собой более сложную концептуальную синтагму. Ядром сложной концептуальной синтагмы является логический предикат, который может быть представлен различными типами семантических предикатов. Например:

-

1) Суб-Акц-Суб (Он читает книгу; Он — учитель );

-

2) Суб-Акц-Лок-Кван-Тем ( Он работает на предприятии два года );

-

3) (Квал-Суб)-Акц (Маленький мальчик бегает1).

Исходя из вышеизложенного, следует различать два плана концептуальной картины мира:

-

1) универсальные концептуальные модели (соотношения концептуальных парадигм и синтагм), определяющие формы сознания или структуру сознания; заполняющиеся относительно стабильным содержанием, или статическими контенсионалами;

-

2) конкретные информативные наполнения, модификации концептуальных моделей, отражающие динамическое содержание актуального мышления. Второй план концептуальной картины мира формируется во взаимодействии первого концептуального плана с объективной действительностью. Под воздействием второго концептуального плана видоизменяется (сужается или расширяется) первый концептуальный план.

-

4. Отношение Сознания к Языку-Речи — это процесс объективации или «отложения» сознания в системе языка, т. е. переход мыслительных понятий в языковые значения и закрепления их за определенными формами языка. Иными словами, это процесс транспозиции «концептуальной картины мира» в «языковую картину мира», например, семантизация отдельных и комплексных мыслительных понятий, т. е. переход парадигм и концептуальных синтагм в ранг языковых значений. В данном отношении проявляется лингвокреативная деятельность сознания.

-

5. Отношение Языка-Речи к Сознанию в действии, или к Мышлению проявляется двояко. Это, с одной стороны, процесс обозначения или выражения мыслительных понятий, или функционирование языковой системы в качестве речевого средства, инструмента для передачи мысли. Данное соотношение сопровождается переходом языка в речь, интеграцией языка в динамике (речи) и актуального сознания (мышления).

Кроме отношения перехода или объективации, наблюдается отношение влияния сознания на язык. Это отношение приводит к мыслительной унификации, понятийному уподоблению или к контенсионально-семантическому выхолащиванию языкового значения и, наоборот, к семантической амплификации , смысловому расширению языкового значения. Так, например, в целом ряде сложных словообразовательных конструкций немецкого языка определяемые конституенты утрачивают свое первоначальное лексическое значение и переходят в разряд полусуффиксов, или «суффиксойдов», ср. Fach mann (специалист), Putz frau (уборщица), Flug zeug (самолет). Семантическая конкретизация охватывает слова языка, структурные ниши которых открыты для нового содержательного наполнения, ср. бежать — бежать рысью; бежать на приз; бежать из страны.

Десемантизация знаменательных слов, их концептуализация охватывает широкие слои того или иного языка. Эти процессы становятся возможными в отношениях семантической детерминации в сложных словах и синтагматического предицирования в атрибутивных словосо- четаниях. Многие определяемые компоненты семантически унифицируются до уровня лексических маркеров логико-мыслительных категорий. Такая тенденция особенно четко проявляется, например, в немецком языке, ср.: Warenhaus (универмаг), Backhaus (пекарня), Treibhaus (оранжерея), Kühlhaus (холодильная установка); а также частично в русском языке, ср.: дом престарелых, дом быта, дом мебели; где компоненты -haus и дом обозначают понятия о предметах, обладающих внутренним пространством, предназначенным для чего-то, т. е. актуализируют главным образом логико-семантический признак «локальность».

В русских метафорических словосочетаниях типа собачий холод (= «сильный холод»), собачья жизнь (= «плохая жизнь»), собачья преданность (= «глубокая преданность») у атрибута собачий номинативное значение также становится ассоциативным, побочным, а знаковая функция сводится к указанию на логико-семантический признак «квалитативность», модифицированный субъективной отрицательной оценкой. Благодаря отношению контекстуального предицирования языковая картина мира подгоняется под концептуальную картину мира.

Зафиксированные в языковом сознании нормативные словосочетания, грамматические категории — это уже готовый продукт лингвокреативной деятельности концептуального сознания. Он постоянно преобразуется под давлением актуального сознания и мышления. Как справедливо отмечал В. Гумбольдт, «духовная деятельность, направленная на выражение мысли, имеет дело уже с готовым материалом: она не создает, а преобразует» (Гумбольдт, 1984:71).

С другой стороны, это комплементация выражаемых мыслительных понятий языковыми значениями, а именно наложение на обозначаемое понятие дополнительных семантических смыслов, определяющих языковую перспективу видения концептуальной картины мира. Апперцептивная функция языка-речи по отношению к сознанию-мышлению проявляется благодаря номинативным, мотивационным значениям слова в силу семантической инертности главного значения слова, актуализирующегося в переносном значении; а также вследствие грамматической полифункциональности словесных форм. В результате комплементивного влияния языковых формальных значений на выражение мыслительных понятий происходит расширение или сужение репрезентируемого мыслительного содержания.

Наиболее часто комплементивная функция языка-речи по отношению к сознанию-мышлению реализуется в художественной и поэтической речи, ср.:

«Холодный душ омывал его дождевыми иголочками » (Ю. Бондарев).

«Я пригвожден к трактирной стойке . Я пьян давно. Мне все — равно» (А. Блок).

В первом примере дополнительный ассоциативный фон за счет метафорических средств получает концептуальная синтагма «струи льющейся из душа воды напоминали о дожде и покалывали голое тело».

Во втором примере обозначается банальная ситуация — человек не может подняться из-за трактирной стойки вследствие очень сильного опьянения.

Поэтическое виденье ситуации обеспечивается за счет гиперболических языковых средств — «колоть дождевыми иголочками», «пригвожден к трактирной стойке». В обоих примерах ирреальные или маловероятные вербализованные ситуации наслаиваются на реальные ситуации. Вербально-понятийное противоборство порождает эффектную речемысль.

Конфронтативный анализ в узком смысле — это сравнительное описание уровней языковой объективации логико-мыслительных понятий или концептуальных синтагм и определение степени их выраженности (эксплицитности или имплицитности, а также латентности; приоритетности) на уровне простых и сложных языковых знаков. К уровням языковой объективации относятся, например, уровни номинации:

-

1) базовая, категориально-семантическая номинация (Messer — нож, Fisch — рыба, machen — делать, laufen — бежать, Zeit — время, lang — долго, Zimmer — комната, ähnlich — сходный, viel — много);

-

2) фоновая, мотивационно-семантическая номинация (Schaber — мездряк, Gründling — пескарь, faxen — факсовать, stiefeln — бродить, jährlich — годовой, ежегодный, Dauer — длительность, Siedlung — поселок, Ähnlichkeit — сходство, Mehrheit — большинство);

-

3) смежная, детерминативно-семантическая номинация (Hochhaus — высотный дом,

Frauenkopf — женская голова, Holztisch — деревянный стол);

-

4) ассоциативно-семантическая (скрытая) или редуцированная номинация (каска = «стальная или пластиковая каска», стена = «стена здания; кирпичная или бетонная стена», Rad = «Fahrrad», Schirm = «Regenschirm, Sonnenschirm», Tankwart = «Tankstellenwart»).

-

2. Кризисные явления в конфронтатив-ной лингвистике

Совершенно очевидно, что главная цель конфронтативного исследования языков не должна исчерпываться констатацией сходств и различий языковых систем в плане их лексического и грамматического оснащения, в частности, показом наличия (презентивности) или отсутствия (лакунарности) соответствующих средств в области лексико-семантических полей и грамматических категорий, а также сведением сопоставительного анализа исключительно к поиску межъязыковой эквивалентности (см. Фефи-лов А. И. Конфронтативная морфотемика.., 2009).

Узкая конфронтация — это объяснение взаимодействия поверхностной, формантизиро-ванной семантики с глубинной, синтагмемной семантикой как продуктом объективации концептуальных синтагм. Кроме того, узкий кон-фронтативный анализ нацелен на описание стереотипной и нестереотипной коммуникативнорепрезентативной эквивалентности разноязычных лексических единиц, функционализированных и предицированных в речевом контексте. В целом он ориентирован на сравнение устройства и функционирования многоуровневых языковых понятийных категорий, воплотивших и проявляющих общность и специфику национальных языковых сознаний и речевых мышлений.

Кризисные явления в сопоставительной лингвистике докогнитивного (структурного и частично постструктурного) периода обусловлены следующими факторами:

-

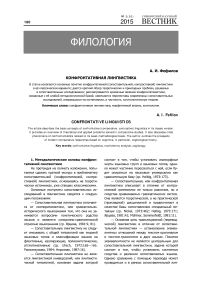

1. Структуралистским пониманием языка как замкнутой, «имманентной» системы, оторванной от речевой деятельности и мышления (см. об этом Фефилов, 2009), см. рис. 1.

-

2. Сопоставлением разносистемных языков по отдельным языковым уровням, не дающим целостной картины устройства и функционирования соотносимых языков.

-

3. Нерешенностью проблемы взаимодействия «лексического» и «грамматического» в языковом знаке.

-

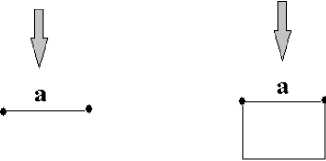

4. Сведением формы знака к пустой, звуковой оболочке («план выражения»).

-

5. Сведением значения знака к мыслительному понятию («план содержания»), см. рис. 2.

-

6. В целом интралингвистическое содержание знака (обозначающее) смешивалось с экст-ралингвистическим содержанием мыслительного понятия (обозначаемым).

-

7. Соответственно, не учитывалось, что в акте обозначения экстралингвистического понятия участвует семантика знака (= значения формы и лексическое значение, интралингви-стическое по характеру).

"Отрезок" "Сторона четырехугольника"

Рис. 1. «Отрезок» (= язык) как обособленный объект. «Сторона» (= язык) как часть целого (= свойство человека)

Рис. 2. Семантический треугольник.

План выражения и план содержания

Кризисные явления в сопоставительной лингвистике когнитивного периода определяются следующими факторами:

-

1. Пониманием РЕЧИ как актуализационно-го полигона ЯЗЫКА (непонимание того, что Язык в Речи проявляет не только себя, но и обозначает как тождественные, так и нетождественные его интралингвистической семантике мыслительные понятия по принципу «процедуры присвоения», ср. а = а + 1).

-

2. Приписыванием ЯЗЫКУ отражательной функции и, соответственно, смешением «семиотических» актов НАЗЫВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ, ВЫРАЖЕНИЯ.

(Называется мыслительное отражение экс-тралингвистического объекта. Обозначается мыслительное понятие целостного или частичного экстралингвистического объекта. Выражается интегративное семантико-мыслительное единство. Ср. (а) Стол стоит у стены. (б) Книга лежит на столе, где в (а) и (б) называется целый предмет «стол». Обозначается: в (а) «стол»; в (б) «столешница». Выражается в (а) местоположение «стола» по отношению к другому предмету «стена». Выражается в (б) за-действованность предмета «стол» в акте локализации другого предмета «книга», а именно «на стол» = «сверху на поверхности стола, на столешнице».)

Во избежание общеметодологических противоречий в когнитивной лингвистике при решении проблем сопоставительного плана необходимо учитывать следующие когитологи-ческие параметры:

-

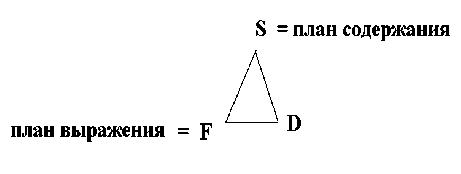

1. ЯЗЫК необходимо рассматривать как ОБЪЕКТИВИРОВАННУЮ РЕТРОСПЕКТИВНУЮ МЫСЛЬ (= мыслительные понятия ложатся в основу языковых значений и категорий и получают со временем самостоятельное, автономное развитие), см. рис. 3.

-

2. ОБОЗНАЧЕНИЕ — это наложение объективированной мысли на АКТУАЛЬНУЮ МЫСЛЬ, которая не обязательно согласуется с оязыков-ленной, объективированной мыслью. Обозначение — это подгон (аппроксимация) объективированной мысли под актуальную мысль (языковые значения и категории накладываются на мыслительные понятия).

-

2. ЯЗЫК используется В РЕЧИ не только для выражения готовой мысли, но и для порождения новой мысли.

-

3. Целесообразно более четко разделять следующие методологические понятия:

Рис. 3. Развитие языка и сознания как самостоятельных феноменов

-

1) ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ (КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ) СОЗНАНИЕ, обеспечивающее общую языковую способность, ср. по аналогии ряд натуральных чисел (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7...), понимаемых всеми народами, ср. «внутренний язык» (Булгаков, 1953:20, 37 и др.);

-

2) НАЦИОНАЛЬНОЕ ЯЗЫКОВОЕ СОЗНАНИЕ, привносящее специфику в язык благодаря социальному укладу, экономическому и культурному развитию народа;

-

3) ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ (КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ) МЫШЛЕНИЕ как универсальные способы «упаковки» мыслительных понятий в единицы языкового сознания ( лингвемы ), а также как универсальные приемы комбинирования единиц языкового сознания. Например, по аналогии: 1 + 1; 5 + 3;

-

4) НАЦИОНАЛЬНОЕ РЕЧЕВОЕ МЫШЛЕНИЕ как специфические, уникальные способы репрезентации общечеловеческого концептуального мышления, например, расчленение (дискретное представление) мыслительного континиума на единицы сознания и их своеобразное соединение. Ср.: 0,5 + 0,5 + 0,5 + 0,5; 4 + 1 + 2 + 1;

-

5) ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ, которая не просто отражается с помощью концептуального сознания (и третична по отношению к языковому сознанию!), а является осознанной или осознается в соответствии с содержанием и структурой мыслительных понятий, которые в совокупности и определяют концептуальное СО-ЗНАНИЕ (= параллельное знание). Таким образом, нельзя утверждать категорично, что вся действительность предстает как независимая от нашего сознания. По большей части с учетом артефакт-ности мы имеем дело и с ОСМЫСЛЕННОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ, т. е. с реальностью, поставленной в зависимость от нашего концептуального сознания.

-

3. Перспективы конфронтативных исследований

Исходя из вышесказанного, можно определить основные векторы сопоставительных исследований.

Первостепенными задачами конфронтации должны стать:

-

I. (1) Показ и объяснение процессов и результатов оязыковления, или объективации (се-мантизации и формантизации) мысли, а именно ее перехода в статус языковых значений, категорий и воплощения в разнообразные вербальные формы, вследствие чего мыслительные понятия дискретизировались и получили последующее самобытное развитие в пределах языковой системы (= языкового сознания) в соответствии с действующими языковыми законами — семантическим абстрагированием и элиминацией, формообразующими аналогиями и перифразированием и др.;

-

(2 ) Выявление и систематизация регламентирующего влияния актуальной стереотипной мысли, т. е. логико-мыслительных категорий современного концептуального сознания, на язы-

- ковое сознание, в частности, на вербальную семантику в виде процессов концептуализации (спецификации и комплементации, унификации и нейтрализации).

-

II. (1) Демонстрация и толкование процессов и результатов оречевления, или репрезентации актуальной стереотипной и нестереотипной мысли средствами языковой системы (= перехода языкового сознания в речевое мышление; наложения оязыковленной статической мысли на актуальную динамическую мысль) с учетом того, что процессный этап репрезентации представляет собой процедуру аппроксимации (подгона языковой семантики под обозначаемое мыслительное понятие по принципу нестрогого тождества или аналогии), а результирующий этап репрезентации связан с речевым выражением мысли, а именно с воспроизведением стандартной мысли (= смыслового штампа, стереотипа) или порождением новой, оригинальной мысли.

Необходимо учитывать, что способы языковой объективации и речевой репрезентации мысли определяются особенностями национального языкосознания и речемышле-ния . Об этом свидетельствуют многочисленные контрастивные факты сопоставляемых языков. Например, то, что в русском языкосознании не ассоциируется как «стол» или не ассоциируется со «столом» и может отдаленно и лишь при благоприятных ситуативных условиях восприниматься явно концептуальным сознанием, в немецком языкосознании ассоциируется как «стол» или со «столом», без каких-либо усилий концептуального сознания, и наоборот, ср. иллюстрации 1 и 2.

Привычные для нас лексические эквиваленты , зафиксированные в двуязычных словарях различных типов (ср. стол — Tisch; стол — table; книга — Buch; книга — book), это разноязычные слова, восходящие исторически к единому корню, ремотивированные в номинационном плане частично или полностью (ср. стол -- "стлать"; Tisch --- "tischen"; table восходит к лат. tabula — табличка с надписью; перечень, реестр), или слова с латентной исторической семантикой, обозначающие на данный момент один и тот же или сходный экстралингвистиче-ский смысл (книга — " заключенное в буквенном письме знание " — "произведение печати в виде переплетенных листов с каким-н. текстом"; Buch — " Buchstäbchen; buchen (eintragen; registrieren) " — Schriftstück; Druckwerk; book — to book an order; edition; publication ).

Иллюстрация 1. Эквивалентные и провалентные отношения лингвем "Стол" и "Tisch"

Русское и немецкое языкосознание

|

Эквиваленты |

Проваленты |

Проваленты |

||

|

Стол = Tisch |

Стол # Tisch |

Tisch # Стол |

||

|

раздвижной стол

накрывать на стол

сесть за стол

за столом

круглый стол

|

рыбный стол

пеленальный стол

стол для перевязочного материала

стол справок

стол заказов Bestellungs abteilung |

Schalttisch

Nachttisch

Tischgenosse

Tischdecke

|

||

|

"стол" = "tisch" |

"стол" # "tisch" |

"tisch" # "стол" |

||

|

Русские и немецкие концептуальные презентивы |

Немецкая концептуальная лакуна |

Русская концептуальная лакуна |

Русское и немецкое концептосознание

Иллюстрация 2. Эквивалентные и провалентные отношения лингвем "стол" и "table"

Русское и английское языкосознание

|

Эквиваленты |

Проваленты |

Проваленты |

||

|

стол = table |

стол # table |

table У стол |

||

|

складной стол

письменный стол

карточный стол

убрать со стола

кухонный стол

|

диетический стол

стол заказов

адресный стол

паспортный стол

стол справок

|

tablecloth

bedside table

|

||

|

"стол" = "table" |

"стол" У "table" |

"table" у "стол" |

||

|

Русские и английские концептуальные презентивы |

Английская концептуальная лакуна |

Русская концептуальная лакуна |

Русское и английское концептосознание

Иллюстрация 3. Эквивалентные и провалентные отношения лингвем "Книга" и "Buch"

|

Русское и немецкое языкосознание |

||||

|

Эквиваленты |

Проваленты |

Проваленты |

||

|

Книга (книжка) = Buch |

Книга(книжка)#ВисЬ |

ВисЬ#Книга(кннжка) |

||

|

читать книгу = ein Buch lesen книга для детей = ein Buch fur Kinder книга жалоо = Beschwerdebuch книга заказов = Auftragsbuch, Bestellbuch, Orderbuch записная книжка = Notizbuch |

личная медицинская книжка = Gesundheitsausweis чековая книжка = Scheckheft книжка для чтения = Leseheft пенсионная книжка = Rentenausweiskarte книга стихов = Gedichtband |

ein Roman in drei Biichern роман в трёх частях Klassenbuch = классный журнал Drehbuch =сценарий Parteibuch = партийный билет im schwarzen Buch stehen = попасть в чёрный список |

||

|

"книга"(книжка)"="ЬисЬ" |

"книга"(книжка)" #"buch" |

"ЬисЬ"#"книга"(книжка)" |

||

|

Русские и немецкие концептуальные презентивы |

Немецкая концептуальная лакуна |

Русская концептуальная лакуна |

||

|

Русское |

и немецкое концептосознание |

|||

Иллюстрация 4. Эквивалентные и провалентные отношения лингвем "книга" и "book"

|

Русское и английское языкосознание |

||||

|

Эквиваленты |

Проваленты |

Проваленты |

||

|

Книга (книжка) = book |

Книга(книжка)# book |

book #Книга(кннжка) |

||

|

редкая книга -rare book библиотечная книга - library book написать книгу

записная книжка

сберегательная книжка - bankbook |

пенсионная книжка

телефонная книга

Белая книга

домовая книга

|

book of poems

put out a book

произведение to review a book

издания grammar book

грамматике |

||

|

"книга"(книжка)"="Ьоок" |

”книга"(книжка)" # "book" |

"Ьоок"#"книга"(книжка)" |

||

|

Русские и английские концептуальные презентивы |

Английская концептуальная лакуна |

Русская концептуальная лакуна |

||

|

Русское |

и английское концептосознание |

|||

Лексические проваленты — это межъязыковые синонимы, или слова, заполняющие лакуны эквивалентности в концептуальном сознании сопоставляемых языков, ср. стол ~ -kost, -kommode, -wagen; -stelle, -abteilung; diet; desk;

office; книга (книжка) ~ -ausweis, -heft, -aus-weiskarte, -band; certificate; directory; paper; register; Tisch (-tisch) ~ пульт, стойка, тумбочка, десерт; table — скатерть, тумба, поверхность, еда; Buch ~ часть, журнал, сценарий, билет, список; book — сборник, произведение, издание, учебник.

Ясно, что не следует рассматривать сопоставляемые языки как раз и навсегда застывшие языковые системы. Процессы языковой объективации мыслительных понятий происходят постоянно и сопровождаются переструктурацией, десемантизацией и дополнительной контенсио-нализацией языковых единиц.

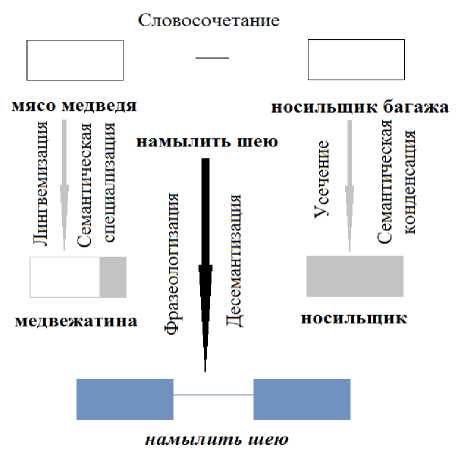

Продемонстрируем наиболее характерные тенденции объективации мысли сопоставляемыми языками (русским и немецким). Так, например, обратим внимание на образование отдельных языковых единиц из словосочетания и фразеологизацию свободного словосочетания в русском языкосознании, см. иллюстрацию 5.

Иллюстрация 5. Процессы лингвемизации, фразеологизации и реструктурации словосочетания (синтагмы) в русском языке

В иллюстрации 5 продемонстрированы процессы перехода русских словосочетаний в отдельные слова и фразеологические конструкции. Первый путь перехода — лингвемизация. Это образование нового слова с помощью суффикса путем семантической специализации, ср. мясо медведя ---> медвежатина. Второй путь перехода — усечение. Из словосочетания элиминируется определяющее слово, смысл которого как бы накладывается дополнительно на определяемое слово, ср. носильщик багажа ---> носильщик. Третий путь перехода не имеет формальных изменений. Свободное словосочетание сохраняет свою акустемную и архитектоническую структуру, но меняет свой смысл, а именно становится несвободным, идиоматизированным сло- восочетанием, ср. намылить шею (буквальный смысл) ---> намылить шею (фразеологический смысл — «строго наказать, отругать»).

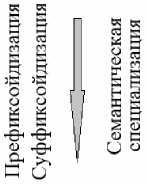

Известно, что в немецком языковом сознании преимущественным способом объективации является не словосочетание, как в русском языке, а словосложение. Однако сложные словообразовательные конструкции немецкого языка, войдя в словарный запас, не пребывают в первоначальном состоянии, а подвергаются дальнейшим преобразованиям. И здесь намечаются следующие тенденции объективации, которые продемонстрируем с помощью иллюстрации 6:

-

(1) преобразования немецких словообразовательных конструкций в усеченные сложные слова (Flachbackenzange ---> Flachzange; следует заметить, что данные сложные слова используются сегодня для обозначения разных инструментальных предметов как по внешнему виду, так и по предназначению), простые слова (Opernhaus ---> Oper; Fahrrad ---> Rad). При этом в первом случае элиминируется срединная кон-ституента сложной словообразовательной конструкции (Klappwort), во втором — вторая консти-туента (Kopfwort), в третьем — первая конститу-ента (Schwanzwort). Как правило, элиминация сопровождается семантической компрессией;

-

(2) преобразование второй конституенты немецкого сложного слова в маркер логикосемантической категории вследствие деконтен-сионализации, или семантического опустошения, ср. Wohn haus (жилой дом) --- Bienen haus (улей), Treib haus (теплица), Kühl haus (холодильная установка). В данном примере немецкая лингвема -haus превращается в показатель логико-семантической категории локальности;

-

(3) историческое преобразование второй конституенты немецкого сложного слова в «окаменевшую», деструктурированную лексему, смысл которой глубоко этимологизирован. Это следствие десемантизации и синкретизации, ср. bruti gomo (жених невесты) --- Bräuti gam (жених);

-

(4) идиоматизация и спецификация первой или второй конституенты немецкого сложного слова, ср. Groß raum (большое помещение) --- Groß mutter (бабушка); Meß gerät (измерительный прибор) --- Groß gerät (агрегат; сельскохозяйственная машина);

-

(5) переход первой или второй конституен-ты немецкого сложного слова в аналог префикса по функции (префиксойд) или в аналог суффикса по функции (суффиксойд), ср. Kapital anteil (доля в капитале) --- Kapital fehler (основная ошибка); Stahl werk (сталеплавильный завод) — Schuh werk (обувь).

Иллюстрация 6. Процессы элиминации и семантической компрессии; логико-семантической специализации и деконтенсионализации; синкретизации и десемантизации; спецификации и идиоматизации; аффиксойдизации (префиксойдизации и суффиксойдизации) и семантической специализации сложных словообразовательных конструкций немецкого языка

Сложная словообразовательная конструкция

Wohnhaus

Flachbackenzange

Opernhaus

Fahrrad

GroBraum

S

DC

D

5 « и о

ср

CD

о

Flach zange

Орег

haus

Fahr

Rad

й о о tr

су

0J

о и

О

2 5 о К

К о

к о к о и Q

ID О и о CD

S’

brutigomo

о

Ес о а о

Brautigam

MeB gerat

|

GroB |

mutter |

Kapital anteil Stahlwerk

к ст Я

|

Bienen |

haus |

|

Treib |

haus |

|

Kuhl |

haus |

|

GroB |

gerat |

|

Kapital |

fehler |

|

Schuh |

werk |

В плане репрезентации следует отметить, что в русском речевом мышлении наблюдается явно выраженная тенденция речеситуативной семантизации цельнооформленных и раздель-нооформленных (атрибуированных) существительных, ср.:

Сергей долго любовался на сапожки . Потом пощелкал ногтем по стеклу прилавка (В. Шукшин).

Где: на сапожки = «на дамские сапожки из тонкой искусственной кожи»;

ногтем = «ногтем указательного или среднего пальца руки»;

по стеклу прилавка = «по листовому стеклу, встроенному в витрину-прилавок или лежащему на прилавке».

В силу того, что немецкие словарные соответствия (ср. сапоги, сапожки — Stiefel; ноготь — Nagel; стекло — Glas) являются семантически недостаточными, т. е. контенсионально неопределенными, они появляются в контексте в составе сложных слов с определительными кон-ституентами, ср. сапожки — Damenstiefel; ноготь — Fingernagel; стекло — Glasscheibe). Ср. также: выбил стекло — schlug eine Fensterscheibe; висит в шкафу — hängt im Kleiderschrank; висит над дверью — hängt über der Haustür; поехал к врачу — fuhr zum Landarzt.

Немецкие сложные (контактнооформлен-ные) существительные появляются в контексте не только для компенсации семантической опустошенности простых (цельнооформленных) существительных. Они часто предстают как результат преобразования синтагм из предшествующей речевой ситуации. Примерами такой креативной речеконтекстуальной композиции могут служить следующие фрагменты из художественной литературы, ср.:

Bünder starrte auf den langen Nagel am Zei-gefinger des Försters, wozu braucht ein Mensch ei-nen so langen Fingernagel (E. Strittmatter).

Stanislaus wird einer Gasleiche ansichtig... Ge-ruch von Leucht gas strömte ihm entgegen... Auf dem Küchentisch lag die Leiche seines Meisters (E. Strittmatter).

-

1. Бондарко А. В. Принципы функциональной грамматики и вопросы аспектологии. Л. : Наука, 1983. 208 с.

-

2. Булгаков С. Н. Философия имени. Париж, 1953. 211 с.

-

3. Гак В. Г. К проблеме сопоставительно-типологического анализа речевого акта и текста // Со-

поставительная лингвистика и обучение неродному языку. М. : Наука, 1987. С. 26—37.

-

4. Гак В. Г. О контрастивной лингвистике // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XXV. Контрастивная лингвистика. М. : Прогресс, 1989. С. 5—17.

-

5. Гак В. Г. Об универсальных закономерностях контрастивного анализа языков // Типы языковых общностей и методы их изучения. М., 1984.

-

6. Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию. М. : Прогресс, 1984. 397 с.

-

7. Зеленецкий А. Л., Монахов П. Ф. Сравнительная типология немецкого и русского языков. М. : Просвещение, 1983. 240 с.

-

8. Золотова Г. А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. М. : Наука, 1982. 368 с.

-

9. Нерознак В. П. О трех подходах к изучению языка в рамках синхронного сравнения (Типологический — Характерологический — Контрастивный) // Сопоставительная лингвистика и обучение неродному языку. М. : Наука, 1987. С. 5—26.

-

10. Новое в зарубежной лингвистике. Вып. ХХV. Контрастивная лингвистика : пер. / сост. В. П. Не-рознака ; общ. ред. и вступ. ст. В. Г. Гака. М., 1989. 440 с.

-

11. Рахманкулова И.-Э. С. Сравнительная типология немецкого и русского языков : учеб. пособие к спецкурсу. М., 1984. 84 с.

-

12. Скаличка В. Типология и тождественность языков // Исследования по структурной типологии. М., 1963. С. 32—34.

-

13. Фефилов А. И. Конфронтативная морфотемика русского и немецкого языков (когитологическое исследование) : моногр. Ульяновск, 2009. 323 с.

-

14. Швейцер А. Д. Контрастивная лингвистика и теория перевода // Сопоставительная лингвистика и обучение неродному языку. М. : Наука, 1987. С. 157—167.

-

15. Эшби У. Р. Общая теория систем как новая научная дисциплина // Исследования по общей теории систем. М. : Прогресс, 1969. С. 125—164.

-

16. Юсупов У. К. Лингводидактический аспект сопоставительного изучения языков // Сопоставительная лингвистика и обучение неродному языку. М. : Наука, 1987. С. 193—200.

-

17. Юсупов У. К. Проблемы сопоставительной лингвистики. Ташкент, 1980. 89 с.

-

18. Ярцева В. Н. Контрастивная грамматика. М. : Наука, 1981. 112 с.

-

19. Helbig G. Die Funktionen der substantivischen Ka-sus in der deutschen Gegenwartssprache. Halle/ Saale : VEB Max Niemayer Verlag, 1973. 296 S.

-

20. Helbig G. Sprachwissenschaft — Konfrontation — Fremdsprachenunterricht. Zur Theorie und Praxis des Deutschunterrichts für Ausländer. Leipzig : VEB Verlag Enzyklopädie, 1981. 159 S.

-

21. Jäger G. Konfrontation und Linguistik. Gesellschafts-und sprachwissenschaftliche Reihe. Berlin, Heft 3, 1973. S. 157—163.

-

22. Mühlner W., Sommerfeldt K.-E. Zu den Beziehungen zwischen Semantik, Valenz und Sprachkonfrontation // Semantik, Valenz, und Sprachkonfrontation des Russischen mit dem Deutschen. 1981. S. 9—14.

-

23. Nickel G. Kontrastive Linguistik // Lexikon der Ger-manistischen Linguistik. Studienausgabe III / Hrsg. von H.-P. Althaus, H. Henne, H.-E. Wiegand. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1973. S. 462— 469.

-

24. Rein K. Einführung in die konfrontative Linguistik. Darmstadt, 1983. 169 S.

-

25. Uhlsch G. Zum Verh a ltnis von konfrontativer Lin-guistik und Typologie // Wissenschaftliche Zeit-schrift der Humboldt-Universität zu Berlin,

Ges/Sprachw. R. XXII. 1973. Heft 3. S. 165—169.

-

26. Zabrocki L. Grundfragen der kontrastiven Grammatik. Bnd. 111. Düsseldorf, 1969.

-

27. Шукшин В. Осенью. Рассказы (Случай в ресторане. Вянет, пропадает. Сапожки. Сельские жители и др.). Барнаул, 1976.

-

28. Штриттматтер Э. Оле Бинкоп : роман / пер. с нем. Н. Ман и С. Фридлянд. М., 1966.

-

29. Schukschin W. Kuckuckstränen und andere Ge-schichten. 2. Aufl. Berlin: Eulenspiegelverlag, 1978 (1977) (Vorfall in einer Gaststätte. Es welkt und vergeht. Die Stiefel. Leute vom Lande, und andere) (Übersetzung von von R. Czora und E. Margolis).

-

30. Strittmatter E. Ole Bienkopp. Roman. Moskau : Progress, 1980.

Список литературы Конфронтативная лингвистика

- Бондарко А. В. Принципы функциональной грамматики и вопросы аспектологии. Л.: Наука, 1983. 208 с.

- Булгаков С. Н. Философия имени. Париж, 1953. 211 с.

- Гак В. Г. К проблеме сопоставительно-типологического анализа речевого акта и текста//Сопоставительная лингвистика и обучение неродному языку. М.: Наука, 1987. С. 26-37.

- Гак В. Г. О контрастивной лингвистике//Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XXV. Контрастивная лингвистика. М.: Прогресс, 1989. С. 5-17.

- Гак В. Г Об универсальных закономерностях контрастивного анализа языков//Типы языковых общностей и методы их изучения. М., 1984.

- Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1984. 397 с.

- Зеленецкий А. Л., Монахов П. Ф. Сравнительная типология немецкого и русского языков. М.: Просвещение, 1983. 240 с.

- Золотова Г. А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. М.: Наука, 1982. 368 с.

- Нерознак В. П. О трех подходах к изучению языка в рамках синхронного сравнения (Типологический -Характерологический -Контрастивный)//Сопоставительная лингвистика и обучение неродному языку. М.: Наука, 1987. С. 5-26.

- Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XXV. Контрастивная лингвистика: пер./сост. В. П. Не-рознака; общ. ред. и вступ. ст. В. Г. Гака. М., 1989. 440 с.

- Рахманкулова И.-Э. С. Сравнительная типология немецкого и русского языков: учеб. пособие к спецкурсу. М., 1984. 84 с.

- Скаличка В. Типология и тождественность языков//Исследования по структурной типологии. М., 1963. С. 32-34.

- Фефилов А. И. Конфронтативная морфотемика русского и немецкого языков (когитологическое исследование): моногр. Ульяновск, 2009. 323 с.

- Швейцер А. Д. Контрастивная лингвистика и теория перевода//Сопоставительная лингвистика и обучение неродному языку. М.: Наука, 1987. С. 157-167.

- Эшби У. Р. Общая теория систем как новая научная дисциплина//Исследования по общей теории систем. М.: Прогресс, 1969. С. 125-164.

- Юсупов У. К. Лингводидактический аспект сопоставительного изучения языков//Сопоставительная лингвистика и обучение неродному языку. М.: Наука, 1987. С. 193-200.

- Юсупов У. К Проблемы сопоставительной лингвистики. Ташкент, 1980. 89 с.

- Ярцева В. Н. Контрастивная грамматика. М.: Наука, 1981. 112 с.

- Helbig G. Die Funktionen der substantivischen Kasus in der deutschen Gegenwartssprache. Halle/Saale: VEB Max Niemayer Verlag, 1973. 296 S.

- Helbig G. Sprachwissenschaft -Konfrontation -Fremdsprachenunterricht. Zur Theorie und Praxis des Deutschunterrichts für Ausländer. Leipzig: VEB Verlag Enzyklopädie, 1981. 159 S.

- Jäger G. Konfrontation und Linguistik. Gesellschaftsund sprachwissenschaftliche Reihe. Berlin, Heft 3, 1973. S. 157-163.

- Mühlner W., Sommerfeldt K.-E. Zu den Beziehungen zwischen Semantik, Valenz und Sprachkonfrontation//Semantik, Valenz, und Sprachkonfrontation des Russischen mit dem Deutschen. 1981. S. 9-14.

- Nickel G. Kontrastive Linguistik//Lexikon der Germanistischen Linguistik. Studienausgabe III/Hrsg. von H.-P. Althaus, H. Henne, H.-E. Wiegand. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1973. S. 462-469.

- Rein K. Einführung in die konfrontative Linguistik. Darmstadt, 1983. 169 S.

- Uhlisch G. Zum Verhältnis von konfrontativer Linguistik und Typologie//Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universität zu Berlin, Ges/Sprachw. R. XXII. 1973. Heft 3. S. 165-169.

- Zabrocki L. Grundfragen der kontrastiven Grammatik. Bnd. 111. Düsseldorf, 1969.

- Шукшин В. Осенью. Рассказы (Случай в ресторане. Вянет, пропадает. Сапожки. Сельские жители и др.). Барнаул, 1976.

- Штриттматтер Э. Оле Бинкоп: роман/пер. с нем. Н. Ман и С. Фридлянд. М., 1966.

- Schukschin W. Kuckuckstränen und andere Geschichten. 2. Aufl. Berlin: Eulenspiegelverlag, 1978 (1977) (Vorfall in einer Gaststätte. Es welkt und vergeht. Die Stiefel. Leute vom Lande, und andere) (Übersetzung von von R. Czora und E. Margolis).

- Strittmatter E. Ole Bienkopp. Roman. Moskau: Progress, 1980.