Консервирование костного сырья пятнистого оленя

Автор: Королькова Анна Ивановна

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Технология продовольственных продуктов

Статья в выпуске: 4, 2021 года.

Бесплатный доступ

Определены оптимальные способы консервирования биосубстанций костного сырья пятнистого оленя с последующим исследованием биохимических и биологических свойств. Объектом исследований являлись плоские кости черепа и трубчатые кости конечностей пятнистого оленя. Возраст животного был от 1 года до 7 лет. Консервирование костей осуществляли двумя способами: СВЧ-сушка в режиме «микроволновый» и инфракрасная сушка при 45 °С с последующим измельчением полученной биосубстанции на мельнице до порошка. Выход порошка из плоских и трубчатых костей пятнистого оленя после ИФС составил 82,1-91,9 % с затраченным временем сушки от 6 до 9 часов, после СВЧ-сушки выход полученного порошка был 41-55,8 % с временем консервирования 55 и 60 минут. Биохимический анализ полученного порошка из костей пятнистого оленя показал, что содержание белка в опытных образцах достоверных отличий не имело и находилось в пределах 26,3-30,1 %. Количество жира колебалось от 5,4 до 11,4 %. Минеральный состав сухого остатка представлен комплексом макро- и микроэлементов: кальция - 18,4 г/кг, фосфора - 9,0 г/кг, железа - 7,4 мг/кг и цинка - 17,8 мг/кг. При использовании тест-культур Stylonychia mytilus дана оценка общей биологической ценности нативного порошка костей пятнистого оленя. При оценке формы и движения инфузорий не выявлено изменений. Гибель стилонихий не наблюдалась, что свидетельствует об отсутствии токсичности полученных биосубстанций из плоских и трубчатых костей пятнистого оленя. Тонизирующий эффект провели на лабораторных мышах-аналогах по методике Брехмана. Результат испытаний показал, что скармливание костей пятнистого оленя, консервированных в инфракрасной сушке, лабораторным животным увеличило время плавания в 1,56-3,5 раза в сравнении с контролем.

Плоские кости черепа, трубчатые кости конечностей, биосубстанция, инфракрасная сушка, свч-сушка, биохимический состав, общая биологическая ценность, тонизирующее действие

Короткий адрес: https://sciup.org/140256912

IDR: 140256912 | УДК: 636.294:637.612 | DOI: 10.36718/1819-4036-2021-4-120-126

Текст научной статьи Консервирование костного сырья пятнистого оленя

Введение . Алтайский край занимает второе Согласно литературным данным, установлено,

место в стране по поголовью пятнистых оленей и маралов. В 26 хозяйствах шести горных районов Алтайского края, где развито пантовое оленеводство, содержат более 25 тысяч животных (марал, пятнистый олень). Численность пятнистого оленя по Алтайскому краю за последние годы характеризуется положительной динамикой. В 2019 г. она была оценена в 2,5 тыс. животных, в 2020 г. численность выросла на 8 % и составила 2,7 тыс. особей.

В настоящее время актуальным является вопрос о глубокой и безотходной переработке сырья пятнистых оленей с минимальными энерго- и трудозатратами [1].

Немаловажное значение приобретает использование кости убойных животных, внедрение в производство безотходных и малоотходных технологических процессов, позволяющих на всех стадиях переработки исключить или свести до минимума потери и обеспечить высокое качество получаемой продукции пантового оленеводства.

Известно, что при переработке туши сельскохозяйственных животных костная ткань как сырье используется в основном в качестве мясокостной муки, пищевого желатина, костного жира и т.д. Основная масса костей используется на технические и кормовые цели [2, 3]. При этом в получаемой кости убойных животных отмечено высокое содержание высокоусвояемого жира, белка и фосфорно-кальциевых солей [4], что определяет потенциальные возможности ее использования на пищевые цели.

что абсолютный вес очищенных от мякоти костей в тушах марала варьирует в пределах от 22,7 до 27,1 %, у пятнистого оленя 16,8–20,7 % [5].

Для консервирования костного сырья существует множество технологических решений, которые отличаются между собой оборудованием, продолжительностью процесса, а также технологическими параметрами [6, 7].

Основными апробированными методами консервирования второстепенной продукции пантового оленеводства являются ИФС (инфракрасная сушка) и СВЧ-сушка с отработанными технологическими режимами [8]. В доступной литературе отсутствует информация о наиболее эффективных способах, параметрах консервирования костей пятнистого оленя и возможности дальнейшего использования их в питании людей, в частности для обогащения продуктов.

Цель исследования. Сравнить ИФС и СВЧ-сушку в процессе консервирования костного сырья пятнистого оленя.

Задачи исследования: консервирование ИФС и СВЧ-сушкой костей пятнистого оленя; оценка биохимического состава и биологических свойств порошков из консервированных костей пятнистых оленей.

Материалы и методы исследования. Изучение способов консервирования костного сырья проводилось в период 2018–2020 гг. в лаборатории переработки и сертификации пантовой продукции отдела «ВНИИПО» (ФГБНУ ФАНЦА).

Материалом для исследований служили плоские кости черепа и трубчатые кости конечностей пятнистого оленя в возрасте 1–7 лет.

В опыте по консервированию костного сырья пятнистого оленя использовали ранее отработанные параметры консервирования основной и побочной продукции [8].

В первом опыте очищенный и предварительно измельченный на костедробилке один килограмм костей помещали в инфракрасную сушилку, высушивали до влажности 10–12 % при температуре 45 °С и плотности потока E = 4,5–8,5 кВт/м2 с дальнейшим измельчением в порошок.

Во втором опыте измельченный один килограмм костей пятнистого оленя консервировали в СВЧ-печи при температуре 110 °С, частоте микроволн 2,450 Мгц. Консервирование осуществляли до влажности 10–12 % с последующим измельчением в порошок.

Биохимический состав порошка из плоских костей черепа и трубчатой кости конечностей пятнистого оленя определяли в лаборатории аналитических исследований ФГБНУ ФАНЦА по общепринятым методикам [9–13].

Токсические свойства и общую биологическую ценность (ОБЦ) полученных порошков оценивали с помощью тест-культуры инфузорий по ГОСТ 31674-2012 [14].

Оценку тонизирующего действия проводили на лабораторных белых мышах по методике Брехмана путем определения продолжительности плавания животных с грузом после семидневного перорального приема биосубстанции из костей пятнистого оленя. Масса груза составляла 7 % от массы тела лабораторных мышей [15]. Опытные группы (n = 2) находились на общем рационе с добавлением в корм 1,0 г костной биосубстанции, консервированной при инфракрасной и СВЧ-сушках. Контрольная группа получала только основной рацион.

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ экспериментальных данных консервирования одного килограмма костей пятнистого оленя показал, что максимальный выход порошка от 82,1 % (плоские кости черепа) до 91,9 % (трубчатая кость конечностей) наблюдался при инфракрасной сушке. В СВЧ-сушке выход сухих веществ от 41 % (трубчатая кость конечностей) до 55,8 % (плоские кости черепа), что связано с высоким обугливанием органических веществ костной ткани.

Продолжительность консервирования при ИФС составила от 6 (плоские кости черепа) до 9 часов (трубчатая кость конечностей), при СВЧ-сушке 55 (плоские кости черепа) и 60 минут (трубчатая кость конечностей).

При органолептической оценке костная биосубстанция после СВЧ-сушки имела темно-коричневый цвет, запах жженой кости. При консервировании в ИФС был получен костный порошок с присущим костной ткани запахом мяса, светло-коричневого цвета.

Результаты исследования биохимического состава нативного порошка костей пятнистого оленя наглядно отображены на рисунках 1–3 и в таблице 1.

Рис. 1. Содержание жира в порошках из кости пятнистого оленя, %

Рис. 2. Содержание белка в порошках из кости пятнистого оленя, %

Как показали биохимические исследования, количество белка в порошках из костей пятнистого оленя, полученных разными технологиями, достоверно не имело отличий. Доминирующее со- держание жира отмечено в пробах из СВЧ-сушки, которое в 3–5 раза превышало показатель жира в пробах, полученных с применением ИФС, что обусловлено кратковременным воздействием микроволн, это позволило жиру максимально сохраняться в костной биосубстанции. Так как жир пятнистого оленя отличается высокой тугоплавкостью, энергии СВЧ-излучения недостаточно для полного расплавления жировой ткани, что способствует ее удержанию внутри кости. Исходя из данных, по содержанию золы в исследуемых образцах порошка из костей пятнистого оленя достоверных отличий нет.

Рис. 3. Содержание золы в порошке из кости пятнистого оленя разными способами консервирования, %

Таблица 1

|

Показатель |

ИФС |

СВЧ-сушка |

||

|

плоские кости |

трубчатые кости |

плоские кости |

трубчатые кости |

|

|

Кальций, г/кг |

18,3 |

18,4 |

18,4 |

18,4 |

|

Фосфор, г/кг |

8,9 |

9,0 |

9,1 |

9,2 |

|

Магний, г/кг |

1,3 |

1,2 |

1,4 |

1,3 |

|

Хлор, г/кг |

3,4 |

3,1 |

3,0 |

3,3 |

|

Сера, г/кг |

2,2 |

2,4 |

2,3 |

2,1 |

|

Железо, мг/кг |

7,3 |

7,1 |

7,3 |

7,4 |

|

Цинк, мг/кг |

16,4 |

16,1 |

17,8 |

16,6 |

Биохимический состав минеральных веществ костей пятнистого оленя

Кости пятнистого оленя, высушенные при помощи ИФС и СВЧ-сушки, имели практически одинаковое содержание макро- и микроэлементного состава. Выявленную тенденцию можно объяснить тем, что количественный состав полученных элементов не зависит от способов и режимов консервирования биосубстанций.

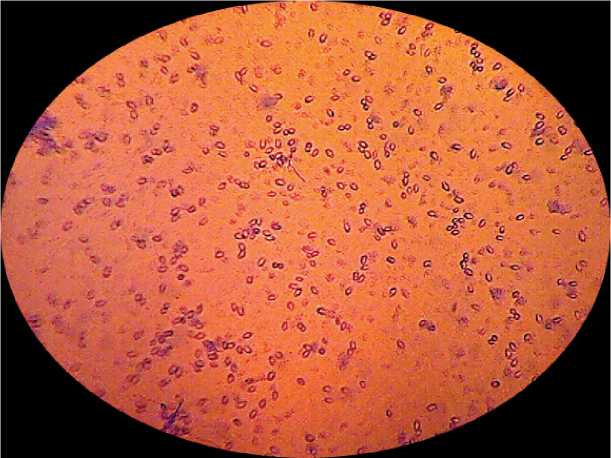

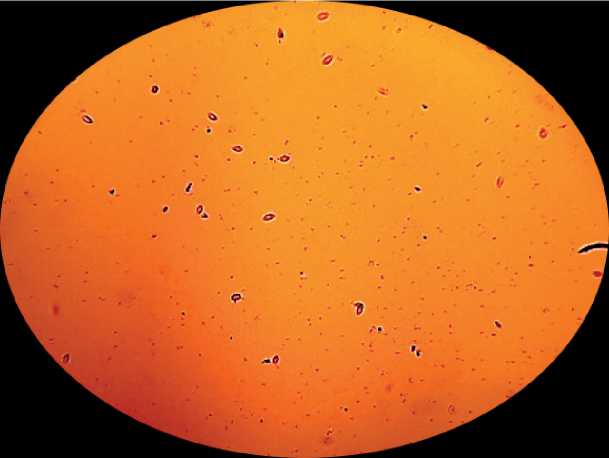

Исследована динамика роста и развития простейших Stylonychia mytilus в пробах из костей пятнистого оленя. Полученные данные представлены в таблице 2, на рисунках 4, 5.

Оценка роста и развития инфузорий в исследуемых образцах

Таблица 2

|

Номер образца |

Исследуемый образец порошка |

ОБЦ, % |

|

Контроль |

Эталонный белок |

100 |

|

1 |

Порошок из плоских костей после ИФС |

28,8 |

|

2 |

Порошок из трубчатых костей после ИФС |

26,6 |

|

3 |

Порошок из плоских костей после СВЧ-сушки |

20,5 |

|

4 |

Порошок из трубчатых костей после СВЧ-сушки |

21,8 |

Изучая общую биологическую ценность образцов из костей пятнистых оленей, установили, что наибольший процент по отношению к контрольному образцу получен в образцах 1 и 2 (порошок из плоских и трубчатых костей после

ИФС). Высокое значение общей биологической ценности объясняется максимальным содержанием органических компонентов, являющихся кормом для инфузорий.

Рис. 4. Оценка роста Stylonychia mytilus в образце 1

Рис. 5. Оценка роста Stylonychia mytilus в образце 3

Минимальные значения ОБЦ определены в образцах 3 и 4 (нативный порошок плоских и трубчатых костей пятнистого оленя), которые получены в результате СВЧ-сушки (рис. 5).

Высокий рост простейших в образцах свидетельствует о питательной ценности и возможности использования в пищевых целях кости пятнистого оленя.

Все полученные биосубстанции из костей пятнистого оленя имели выраженный тонизирующий эффект. Все опытные группы превосходили контроль в 1,56–3,5 раза. Порошок из костей пятнистого оленя, полученный после консервирования в инфракрасной сушке, имел наилучшие показатели, в результате его применения продолжительность плавания лабораторных мышей увеличилась в 3,5 раза относительно контроля.

Заключение. Продолжительность консервирования костного сырья пятнистого оленя в инфракрасной сушке составляла 6–9 часов, при этом полученная биосубстанция имела светло-коричневый цвет и присущий костной ткани запах мяса.

Продолжительность консервирования костей костного сырья пятнистого оленя составила в СВЧ-сушке 55–60 минут, однако такой способ вызывает неравномерную сушку разных по размеру частиц, что приводит к пережогу внутренней части кости.

В результате биохимического анализа определено, что в 100 г нативного порошка костей пятнистого оленя содержится от 2,2 до 11,4 % жира, от 26,3 до 30,1 % белка, 55,1–56,2 % золы, до 9,2 г/кг фосфора, до 18,4 г/кг кальция, при этом в пробах костного сырья, консервированного СВЧ-сушкой, содержание жира в 3–5 раз больше.

Высокие значения роста простейших с преобладающим тонизирующим эффектом биосубстанции, полученной в результате переработки из костей пятнистого оленя, свидетельствуют о наличии белковых веществ в легкоусвояемой форме, что в дальнейшем может быть рекомендовано как добавка к пищевым продуктам для обогащения не только комплексом минеральных, но и органических веществ.

Список литературы Консервирование костного сырья пятнистого оленя

- Кротова М.Г. Переработка кератинсодержащего сырья маралов // Вестник КрасГАУ. 2019. № 4 (145). С. 126-130.

- Какимов А.К. Переработка мясокостного сырья на пищевые цели: монография. Семипалатинск, 2006. 130 с.

- Кудеринова Н.А. Разработка технологии получения и использования пищевого компонента из костного сырья: дис. ... канд. техн. наук. Семипалатинск, 2004. 123 с.

- Нечаев А.П., Траубенберг С.Е., Кочеткова А.А. и др. Пищевая химия. СПб.: Гиорд, 2001. 592 с.

- Луницын В.Г., Охременко В.А., Ушаков В.Д. Мясная продуктивность и качество мяса оленевых Алтайского края и Республики Алтай: монография / РАСХн, Сиб. отд-ние ВНИИ-ПО. Барнаул, 2008. 146 с.

- Мотовилов К.Я., Углов В.А., Бородай Е.В. и др. Глубокая переработка кости убойных животных в современных условиях // Пища. Экология. Качество: сб. мат-лов XVI Междунар. науч.-практ. конф. Барнаул, 2019. С. 78-81.

- Кроха Ю.А., Александрова Н.А., Степанова А.Э. Рациональное использование кости за рубежом. М.: АгроНИИТЭИИММП, 1985. 40 с.

- Луницын В.Г., Неприятель А.А. Современные способы переработки продукции мараловодства / ВНИИПО. Барнаул, 2015. 25 с.

- ГОСТ Р 51479-99. Мясо и мясные продукты. Метод определения массовой доли влаги. М.: Стандартинформ, 2006.

- ГОСТ 23042-86. Мясо и мясные продукты. Метод определения массовой доли жира. М.: Стандартинформ, 2010.

- ГОСТ 31727-2012. Мясо и мясные продукты. Метод определения массовой дои золы. М.: Стандартинформ, 2013.

- М-02-902-142-07. Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методика выполнения измерений массовой доли аминокислот методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. М.: Стандартинформ, 2007.

- ПНД Ф 16.1:2.3:3.11-98. Методика выполнения измерений содержания металлов в твердых объектах методом спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой. М., 2005. 30 с.

- ГОСТ 31674-2012. Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения общей токсичности. М.: Стандартинформ, 2013. С. 8-10.

- Александров В.В., Кудрявский С.И. Лечебно-профилактическое использование продуктов пантового оленеводства. Барнаул, 2003. 126 с.