Копрофильные грибы как индикатор пастбищной нагрузки и плотности населения Убсунурской котловины (Монголия) за последние три тысячелетия

Автор: Рудая Н.А., Соенов В.И.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXVII, 2021 года.

Бесплатный доступ

Споры копрофильных грибов хорошо сохраняются в различных палеоархивах, в том числе и в донных отложениях озер. Часть своего жизненного цикла копрофильные грибы проводят на навозе травоядных животных, где и спороносят. Благодаря этой особенности, копрофильные грибы используют как качественный индикатор наличия и плотности населения, использующего сельскохозяйственных животных. Целью настоящей работы является проверка гипотезы о независимости изменения содержания спор копрофильных грибов от климата, т.е. возможности использовать этот индикатор как независимый для качественной реконструкции плотности населения в восточной части Убсунурской котловины. Для этого нами предпринята попытка установления связи между глобальными историческими процессами, происходящими в Центральной Азии за последние три тысячелетия, и флуктуациями содержания спор копрофильных грибов в донных отложениях озера Баян-Нур, располагающегося в Убсунурской котловине. Споры копрофильных грибов подсчитывались на палинологических слайдах вместе с остальными палиноморфа-ми. Для копрофильных грибов рассчитывались концентрации и скорости аккумуляции (количество спор на 1 грамм в год). Только два рода копрофильных грибов Sporormilella и Sordaria были найдены в высоком обилии в палеозаписи озера. Сравнение исторических свидетельств заселения Северо-Западной Монголии за последние три тысячелетия и флуктуаций содержания спор копрофильных грибов в донных отложениях озера выявили заметные совпадения, что позволяет использовать копрофильные грибы как качественный индикатор плотности населения, занимающегося скотоводством. При этом не было выявлено зависимости содержания спор копрофильных грибов от изменений климата, что характеризует этот индикатор как независимый от климатических изменений.

Копрофильные грибы, поздний голоцен, пастбищная нагрузка, население монголии

Короткий адрес: https://sciup.org/145146088

IDR: 145146088 | УДК: 551.8 | DOI: 10.17746/2658-6193.2021.27.0615-0623

Текст научной статьи Копрофильные грибы как индикатор пастбищной нагрузки и плотности населения Убсунурской котловины (Монголия) за последние три тысячелетия

Копрофильные грибы относятся преимущественно к отделу аскомицеты и хорошо сохраняются в различных палеоархивах [Pirozynski 1976; van Geel, Aptroot, 2006], в том числе и в озерных отложениях, куда их споры попадают из окружающей среды. Часть своего жизненного цикла они проводят на навозе травоядных животных, где и спороносят, поэтому по концентрации аскоспор в ископаемых озерных отложениях можно косвенно судить о количестве травоядных животных и пастбищной нагрузке [van Geel et al., 2003; Dietre, Gauthier, Gillet, 2012; Brugger et al., 2018; Rudaya et al., 2021; Wei et al., 2021]. Благодаря этой особенности, копрофильные аскомицеты используют как качественный индикатор наличия и плотности населения, использующего сельскохозяйственных животных.

Территория Северо-Западной Монголии, включая Убсунурскую котловину, в археологическом отношении изучена недостаточно и очень неравномерно. На сегодня относительно неплохо изучены памятники Ховдского и Баян-Ульгийского аймаков и западной части Увс аймака [Кимеев и др., 2012]. Там обнаружено большое количество памятников эпохи камня, бронзы, раннего железного века и Средневековья [Евтюхова, 1952; Волков, 1967; 2002; Окладников, 1981; История Монгольской Народной Республики, 1983; Новгородова, 1984; 1989 ; Деревянко и др., 1990; Худяков, Плотников, 1990; Баяр, Эрдэнэбаатар, 1999; Борисенко, Бямбадорж, Худяков, 2000; Кубарев , Цэвээндорж, Якобсон, 2005; Тишкин, 2007; Ковалев, Эрдэнэба-атар, 2007; Цэвээндорж и др., 2008; Эрдэнэбаатар, 2009; Кимеев и др., 2012; Мунхбаяр, 2013; Горбунов и др., 2014]. Восточная часть Увс аймака все еще относится к археологически слабоизученным участкам.

Участок Зуунговь сомона, где расположено озеро Баян-Нур, только в недавнее время (2015– 2017 гг.) был детально обследован монгольскими и американскими археологами Ж. Баярсайханом, 616

Т. Түвшинжаргалом, Л . Бартоном и К. Морганом в рамках монгольско-американского проекта. Участники проекта выявили целый ряд погребальных, ритуальных и поселенческих памятников на берегах озера Баян-Нур от конца палеолита до гуннского времени и проследили уровень озера в разные периоды голоцена (Л. Бартон, личное сообщение).

Целью настоящей работы является проверка гипотезы о независимости изменения содержания спор копрофильных грибов от климата, т.е. возможности использовать этот индикатор как независимый для качественной реконструкции плотности населения в восточной части Убсунурской котловины. Для этого нами предпринята попытка установления связи между глобальными историческими процессами, происходящими в Центральной Азии за последние три тысячелетия, и флуктуациями содержания спор копрофильных грибов в донных отложениях озера Баян-Нур, располагающегося в Убсунурской котловине. В настоящей работе для исследования содержания спор копрофильных грибов использована палеозапись BN2016, охватывающая последние три тысячи лет. Количественная реконструкция климата для данного региона выполнена для этой же палеозаписи и опубликована [Rudaya et al., 2021]; там же дается и обзор всех современных климатических реконструкций для северной и северо-западной Монголии и сопредельных регионов.

Объект исследования и природные условия изучаемой территории

Пресное о. Баян-Нур (49.98 с.ш., 93.95 в.д., 932 м над ур. м.), располагающееся на востоке Уб-сунурской котловины, является одним из самых северных озер монгольской Котловины Больших Озер (рис. 1).

Климат Убсунурской котловины континентальный, со средним количеством осадков 100 мм в год в котловине и 400 мм в год в высокогорных поясах, окружающих котловину хребтов. Среднегодовые температуры составляют 3,7 0C (средние температуры января -32,5 0C и средние температуры июля 19,5 0C) [Национальный атлас…, 1990]. Окружающие озеро песчаные дюны покрыты пустынно-степной растительностью [Намзалов, Монгуш, 2010].

Методы исследования

Споры копрофильных грибов подсчитывались на палинологических слайдах вместе с остальными палиноморфами [Rudaya et al., 2021]. Для ко-профильных грибов рассчитывались концентрации и скорости аккумуляции (количество спор на 1 грамм в год) [Wood, Wilmshurst, 2013].

Результаты

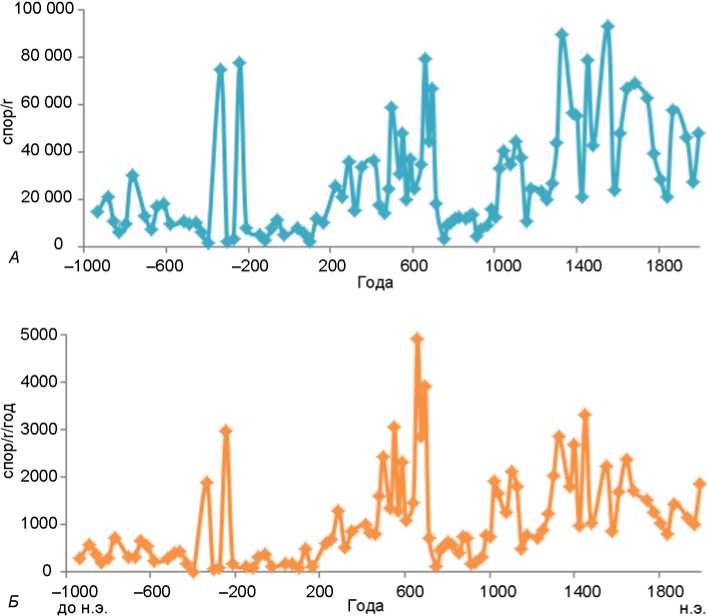

Только два рода копрофильных грибов Sporormilella и Sordaria были найдены в высоком обилии в BN2016; Podospora и Gelasinospora отмечены единично. Концентрации копрофильных грибов имеют наивысшие значения в интервалах 350–250 гг. до н.э. и 230–700 гг. и около 1130 г. Максимальные концентрации отмечены после 1330 г., а низкие и очень низкие концентрации – в интер-

Рис. 1. Карта исследуемого региона.

валах между 120 г. до н.э. – 160 г. и 750–1000 гг. (рис. 2). Рассчитанные скорости аккумуляции спор показывают несколько иную картину. Самая высокая скорость аккумуляции отмечена около 660 г. и между 500–700 гг. Также высокие скорости аккумуляции рассчитаны для 335 г. до н.э., 240 г. до н.э. и для интервалов между 1020–1130 гг. и 1330– 1550 гг.

Рис. 2. А – Концентрации спор копрофильных грибов в палеозаписи BN2016; Б – Скорости аккумуляции спор копро-фильных грибов в палеозаписи BN2016.

Интерпретация результатов

Геоморфологическое изучение Убсунурской котловины показало, что распространенные здесь параболические дюны и активные барханы могли сформироваться в последние 3000–2000 лет на местах перевыпаса и высокой пастбищной нагрузки [Grunert, Lehmkuhl, Walther, 2000]. Это означает, что формирование современных дюн в окрестностях озера было обусловлено человеческой деятельностью, а не климатом. Однако информации о населении этой части Убсунурской котловины в последние два тысячелетия очень мало.

В настоящей работе палеозапись копрофильных грибов используется как косвенный индикатор динамики и плотности населения, проживавшего около озера Баян-Нур. В Rudaya et al. [2021] статистически установлено отсутствие корреляции между содержанием спор копрофильных грибов и изменениями климата в данном регионе. Погодные экстремальные климатические явления, влияющие на поголовье скота, такие как засухи или джуты, из-за разрешения палеозаписи (40–90 лет) в данной работе реконструированы быть не могут.

Ниже мы предлагаем попытку качественной корреляции содержания спор копрофильных грибов с уже изученными социокультурными и политическими событиями в Монголии. Дальнейшие археологические исследования в Убсунурской котловине позволят точнее установить, насколько такой биологический индикатор, как копрофильные грибы может быть использован для реконструкции плотности населения.

Конец периода поздней бронзы – ранний железный век (IX–V вв. до н.э.). Исследователи далеко не единодушны в оценке этнокультурной ситуации в Северо-Западной Монголии в I тысячелетия до н.э. В конце бронзового и начале раннего железного века окрестности о. Баян-Нур входили в ареал распространения скотоводческого, преимущественно европеоидного, населения, оставившего памятники в виде поздних типов курганов-керек-суров. В Северо-Западной Монголии также встречаются и плиточные могилы [Цыбиктаров, 1998]. Хронологические рамки существования этих культур оцениваются с середины II тыс. до н.э. до III– II вв. до н.э. [Цыбиктаров, 2003]. Носители культур курганов-керексуров и плиточных могил имели преимущественно скотоводческое хозяйство, однако количество копрофильных грибов относительно невысоко, нет значительных пиков, вероятно, из-за относительно небольшой плотности населения, и, соответственно, скота.

Чандаманьская (улангомская) культура эпохи раннего железа (IV–III вв. до н.э.). Часть исследо-618

вателей считают, что в Северо-Западной Монголии для VI–V – III вв. до н.э. нужно выделить чанда-маньскую (улангомскую) культуру эпохи раннего железа [Новгородова, 1989; Цэвэндорж и др., 2008]. Представителей улангомской культуры можно отнести к «саяно-тувинской культуре скифского времени» [Волков, Новгородова, 1974]. Археоло-гиче ские памятники этого времени, располагающиеся в Убсунурской котловине, относятся именно к чандаманьской (улангомской) культуре, представители которой являются потомками культуры ке-рексуров и пришедших с севера представителей уюкско-саглынской культуры. Именно с максимумом экспансии северян, вероятно, связан пик спор грибов в интервале 350–240 гг. до н.э. Характерно, что примерно в это же время происходит освоение населением пазырыкской культуры южного и югозападного Российского Алтая и выход пазырыкцев в Монгольский Алтай и Восточный Туркестан.

Эпоха сюнну (II в. до н.э. – первая половина IV в. н.э.). На рубеже III–II вв. до н.э. территория Северо-Западной Монголии подчинена центральноазиатским сюнну [Гумилев, 2010]. Этносоциальное доминирование сюнну в Северо-Западной Монголии стало максимальным в период 120 г. до н.э. – 93 г. от переноса столицы империи сюнну в Северную Монголию и до момента окончательного поражения сюнну от коалиции, возглавляемой сяньби. К востоку от Увс аймака располагались города и царские могильники сюнну [Руденко, 1962; Данилов, 2004].

Во II–III вв. территория Северо-Западной Монголии входила в состав сяньбийской империи, затем, видимо, в состав одного из государств с сяньбийской династией, в IV–VI вв. – в состав государства жужаней, победивших сяньбийцев [Кычанов, 1997]. Государства сяньбийцев и жужа-ней, так или иначе, продолжали развитие культуры сюннского типа.

На рубеже III–II вв. до н.э. (240 г. до н.э.) отмечен очередной высокий пик концентрации спор копрофильных грибов. Это могло быть связано с притоком населения из-за экспансии центральноазиатских сюнну. На настоящий момент из-за отсутствия археологических данных, нельзя сказать, кто заселил окрестности озера, сюнну или население, бежавшее от них. В начале II в. до н.э. концентрации и скорость аккумуляции копрофильных грибов начинают резко снижаться до первой половины III в., когда империя сяньби распалась на ряд государств. Содержание спор грибов держится почти на минимуме с незначительными колебаниями в интервале 210 г. до н.э. – 160 г.

Это весьма неожиданно, поскольку в этот период в соседней Северной и Центральной Монго- лии концентрировались большие массы населения сюннского государства, строились города и царские могильники. Согласно климатической реконструкции, представленной в Rudaya et al. [2021], первые века нашей эры характеризуются сухим климатом с невысоким количеством осадков. Как минимум один экстремально аридный и жаркий эпизод отмечается около 160 г. Земли вокруг оз. Баян-Нур могли быть непригодными для проживания в это время. Другим объяснением низкой скорости аккумуляции спор грибов в это время может быть то, что население из этих мест было мобилизовано для участия в многочисленных военных кампаниях против сяньбийцев, и Северо-Западная Монголия в значительной степени обезлюдела.

Только в первой половине III в., после распада империи сяньби (в 234 г.) и в период существования государств во главе с сяньбийскими династиями [Крадин, 2007] начинается тенденция к постепенному росту концентрации спор копрофильных грибов (с 230 г.), продолжавшемся почти всю первую половину IV в. и свидетельствующем о демографических изменениях после длительного малолюдного периода в окрестностях озера Баян-Нур.

Жужанское время (первая половина IV – середина VI в.). В первой половине IV в. (в 330 г.) в Центральной Азии возник каганат жужаней, победивших сяньбийские государства [Монгол улсын…, 2004]. С этим событием, вероятно, связано кратковременное уменьшение существенного количества населения, отразившееся в уменьшении количества копрофильных грибов в отложениях, которое начинает расти в V в. (около 480 г.). Жужане проводили активную переселенческую политику среди населения каганата, что, возможно, отразилось на демографической ситуации около оз. Баян-Нур. В первой половине VI в. происходит рост количества грибов, который прекращается в середине столетия.

Тюркское время (середина VI – середина VIII в.). Прекращение роста концентрации и скоростей аккумуляции спор копрофильных грибов в середине VI в. коррелируется с поражением жу-жан от тюрков и созданием Первого Тюркского каганата (552 г.). Во второй половине VI – второй половине VII в. наблюдаются скачкообразные изменения количества копрофильных грибов, при сохранении устойчивой тенденции к возрастанию. Во второй половине VII в. с созданием Второго Тюркского каганата в 682 г. концентрации и скорости аккумуляции копрофильных грибов достигают максимума и снижаются только с поражением тюрков в 744 г., когда они были окончательно разбиты китайскими войсками и их союзниками карлуками и уйгурами. Далее начинается тенденция к падению содержания копрофильных грибов.

Уйгурское время (середина VIII – середина IX в.). В 744 г. на землях Восточного каганата возник Уйгурский каганат, куда входила и Северо-Западная Монголия. В уйгурское время песчаные земли вокруг оз. Баян-Нур могли оказаться невостребованными, поскольку были непригодны для земледелия, которое активно развивалось в каганате [Кляшторный, Султанов, 2009]. Поэтому весь этот период происходит сокращение количества копрофильных грибов (750–960 гг.), дошедшее до минимального количества в начале IX в. и остававшегося на низком уровне с некоторыми перепадами до середины XI в. (рис. 2). Ситуацию не поменяло падение Уйгурского каганата в 840 г. и переход территории к енисейским кыргызам.

Кыргызское время (середина IX – начало ХIII в.). В середине IX – середине ХI в. количество копрофильных грибов кардинально не меняется, демонстрируя некоторые перепады близко к минимальным значениям, что по-прежнему свидетельствует о небольшой степени освоения окрестностей оз. Баян-Нур. Только во второй половине ХI в. наблюдается заметный рост содержания грибов (1020–1130 гг.), который связан, возможно, с определенной дестабилизацией политической обстановки в регионе из-за завоеваний монголоязычных киданей, по сле их выхода в центральноазиатские степи из лесного региона [Кызласов, 1984]. Кидани выдавили тюркоязычное население на запад, часть из которого, возможно, осела в кыргызских владениях в Убсунурской котловине. В середины XII в. кыргызы потерпели поражение от найманов, что могло отразиться в виде очередной убыли копрофильных грибов, которая завершилась в начале XIII в., с завоеванием Северо-Западной Монголии Чингисханом.

Имперское монгольское время (ХIII–XIV вв.). В начале XIII в. происходит некоторый рост содержания спор копрофильных грибов, которое затем стабилизируется, что связано, вероятно, с прекращением прироста населения. С начала XIV в. намечается тренд на увеличение содержания спор копрофильных грибов и оно достигает пика во второй половине столетия (1330–1450 гг.), что коррелируется с крушением империи Юань в 1368 г. н.э. и возвращением монгольских императоров из Китая на их историческую родину [Монгольская империя…, 2004].

«Темное время» (XV–XVII вв.). С чем связано некоторое сокращение количества грибов с конца XIV в. и значительную часть XV в. сказать сложно, т.к. этот период Монголии, в т.ч. Убсунурской котловины, слабо освещен в исторической литературе из-за скудности источников. Возможно, из-за по стоянных войн западных ойратов с во сточны- ми монголами и китайцами, в которых были задействованы большие военные силы. Сокращение количества грибов прекращается только во второй половине XV в., видимо, после победы восточных монголов над ойратами в 1468 г.

Данный скачок в росте количества грибов происходит до рубежа XV–XVI вв., после чего снова идет сокращение. Это может коррелироваться со следующими историческими событиями: в 1495 г. монголы начали очередные военные действия против Китая, а в 1500 г. Даян-хан перенес свою ставку в завоеванный Ордос. Вероятно, какая-то часть населения мигрировала к востоку. В 1552 г. ойраты потерпели поражение от войск хотогойтов и были вытеснены на запад. Период увеличения могущества хотогойтов во второй половине XVI в. связан с пиком роста копрофильных грибов ок. 1550 г. На рубеже XVI–XVII вв. между озерами Хубсугул и Убсу-Нур возникло хотогойтское государство Алтан-ханов [Шастина, 1949]. Значительное скотоводческое население этого времени отражено в повышенном содержании копрофильных грибов.

Цинское время (конец XVII – начало ХХ в.). В первой половине XVIII в. начинается длительный период сокращения количества копрофильных грибов в окрестностях оз. Баян-Нур (минимум отмечен в 1840 г.), который продлился до конца XIX в., т.е. до периода ослабления цинского господства в Монголии, когда наметилась противоположная тенденция. Можно предположить, хотя и с большой долей сомнения, что период снижения концентрации копрофильных грибов совпадает с малым ледниковым периодом и связанной с этим депопуляцией местности [Rudaya et al., 2021].

В первые десятилетия ХХ в. происходит рост содержания спор грибов, что связано, на наш взгляд, с обретением независимости Монголией и объявлением народной республики. Затем демографическая ситуация в окрестностях оз. Баян-Нур меняется и наблюдается очередной период постепенного сокращения количества копрофильных грибов. Скорее всего, это связано с взятием курса на «строительство социализма» в Монголии и перипетиями ХХ в., поскольку в постсоветской «новой» Монголии наблюдается тенденция к новому росту количества копрофильных грибов и значительному увеличению поголовья скота. Однако временное разрешение палеозаписи BN2016 последних 100 лет не позволяет сделать подробные реконструкции.

Заключение

Сравнение исторических свидетельств заселения Северо-Западной Монголии за последние 620

три тысячелетия и флуктуаций содержания спор копрофильных грибов выявили заметные совпадения, что позволяет использовать копрофильные грибы как качественный индикатор плотности населения, занимающегося скотоводством. При этом не было выявлено зависимости содержания спор копрофильных грибов от изменений климата, что характеризует этот индикатор как независимый от климатических изменений.